【编者按】 为了更好地推广学者的研究成果,我们将不定期地推送一些尚未见刊的稿件的精华观点,以飨读者。本文为本刊已录用文章《调解中枢与协调平台:荷兰空间规划中的国家权力地位回归与角色再塑》的精华版,作品的发布已取得作者授权。欢迎读者指正、讨论。在此感谢在百忙中抽出时间撰写精华版的作者,你们的努力让学术论文的阅读体验变得更好。

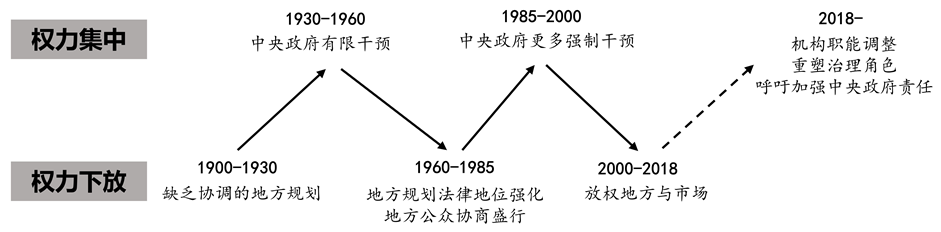

20世纪以来的荷兰,国家与地方在空间规划领域的权力关系此起彼伏,呈现出“双N型”的演变规律(图1)。中央政府所代表的国家权力在不同时期的不同空间治理情境下,反复调整治理策略,在不断下放权力和集中权力的过程中推动空间治理转型与发展。

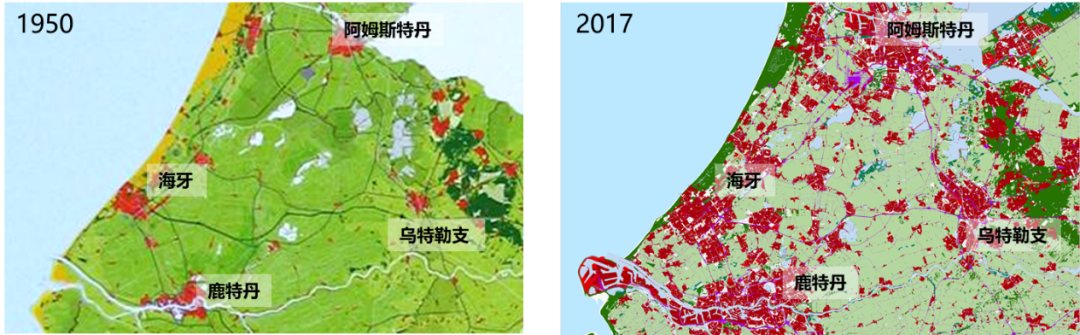

20世纪末,伴随新自由主义思潮在欧洲的兴起,荷兰空间规划采取了相对独立与分散的行动者网络和多中心化治理模式。针对同一空间资源,往往由作为独立行动者的各级政府和不同部门展开多元博弈,导致空间发展经常陷入无休止谈判,最终演变为政府争端或协调僵局。过去5~10年间,在新自由主义政策的影响下,价值减氮排放的环保要求和建设许可的严格限制导致荷兰出现严重住房危机,甚至演变为重大民生问题(图2);面对住房危机和气候变化威胁,曾经饱受赞誉的兰斯塔德绿心保护也遭遇挑战(图3)。

图2 2015年荷兰国家土地利用:农用地超国土面积一半,居住用地仅占不到6%

面向以住房供给不足和气候变化危机为表征的空间治理失控以及随之而来的政策整合诉求,荷兰中央政府开始关注现行的空间规划政策能否为解决空间发展,特别是区域空间发展问题提供足够的指导,并于2018年启动空间规划领域的新一轮权力调整。借用以路易斯(Meuleman Louis)和库伊曼(Jan Kooiman)为代表的荷兰政治学与行政学家持续关注的元治理(meta-governance)概念及其逻辑框架,可从调解中枢角色转换、协调平台拓展整合两个维度,对荷兰中央政府的空间规划职责调整和空间规划治理工具创新进行分析。

1 调解中枢:国家权力回归空间规划的协调中枢地位

自2018年起,荷兰中央政府在规划机构和规划职能两个方面开始了新一轮的空间规划权力调整。

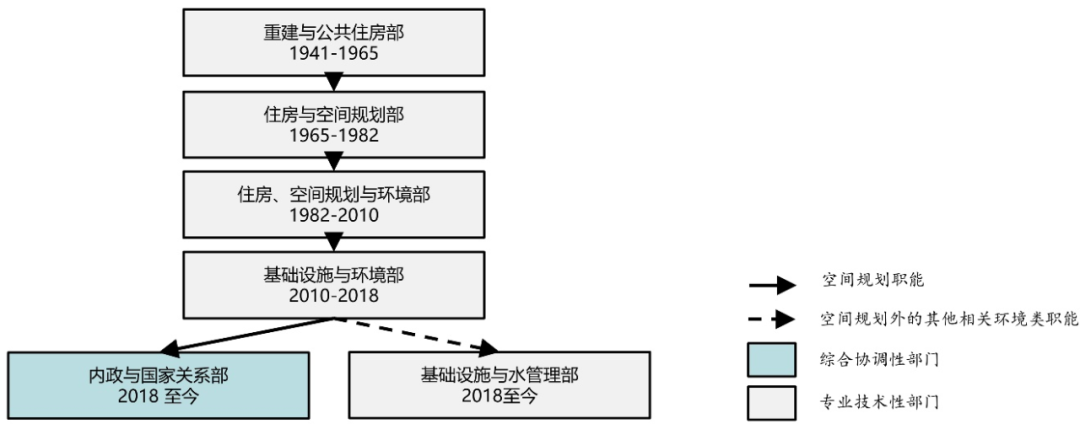

在机构设置上,空间规划职能被首次从技术性部门移至综合协调性部门——内政与国家关系部,并与基础设施与水管理部在空间和环境领域保持密切联系,使得综合协调部门与专业技术部门在职能上相互区分、在事务上不断互动,以实现对空间发展进行更加综合的协调和统筹(图4)。

在职能调整上,内政与国家关系部在2021年提出由中央政府明确有关中央管控、绩效协议、资金、知识、重大项目、可持续性议题等的“治理基准”(governance benchmarks),并建立“有效治理模型”,以取代过往以市政府为核心的规划分权结构,建立新的治理模式(表1)。

2 协调平台:国家权力重塑空间规划的框架协调和协调程序

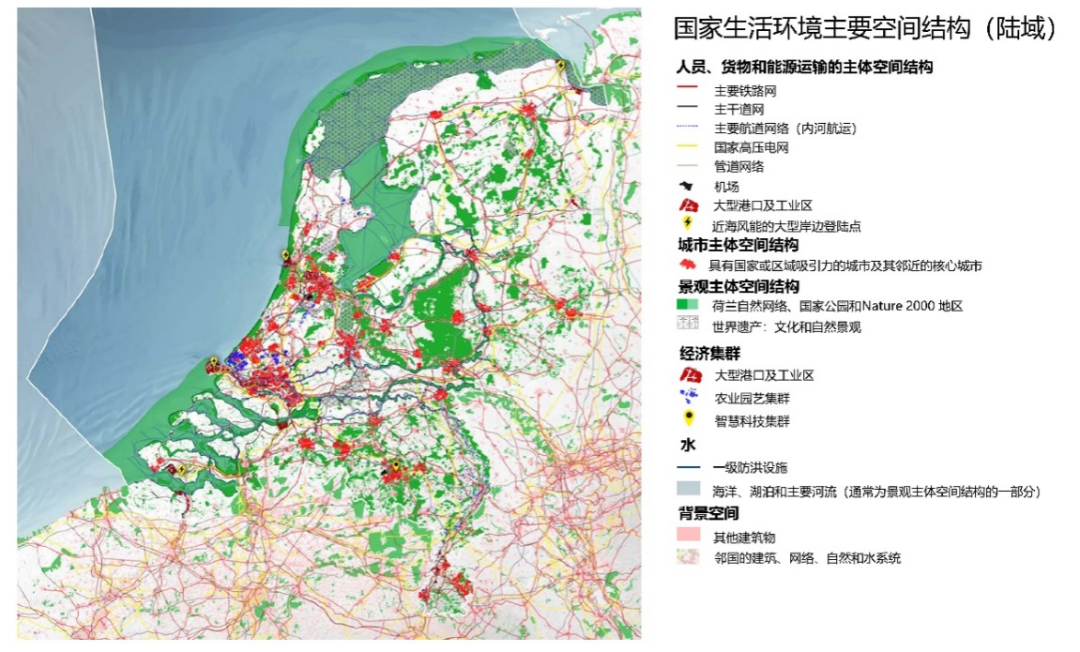

2020年,荷兰内政与国家关系部组织编制《国家环境愿景》(NOVI),代替了传统的《国家空间规划报告》、2012年发布的《国家基础设施和空间结构愿景》和《国家环境展望》。与以往只涉及一个管治对象(如建成空间、土壤或环境)或只涉及一个部门(如农业或交通)的国家政策和空间规划相比,《国家环境愿景》提供了一个注重合作的跨部门空间政策框架,在国家层面将跨部门的战略政策以一张图的方式予以关联整合(图5),并可进一步转化为投资决定和项目计划,促进利益相关者之间的协调与合作。

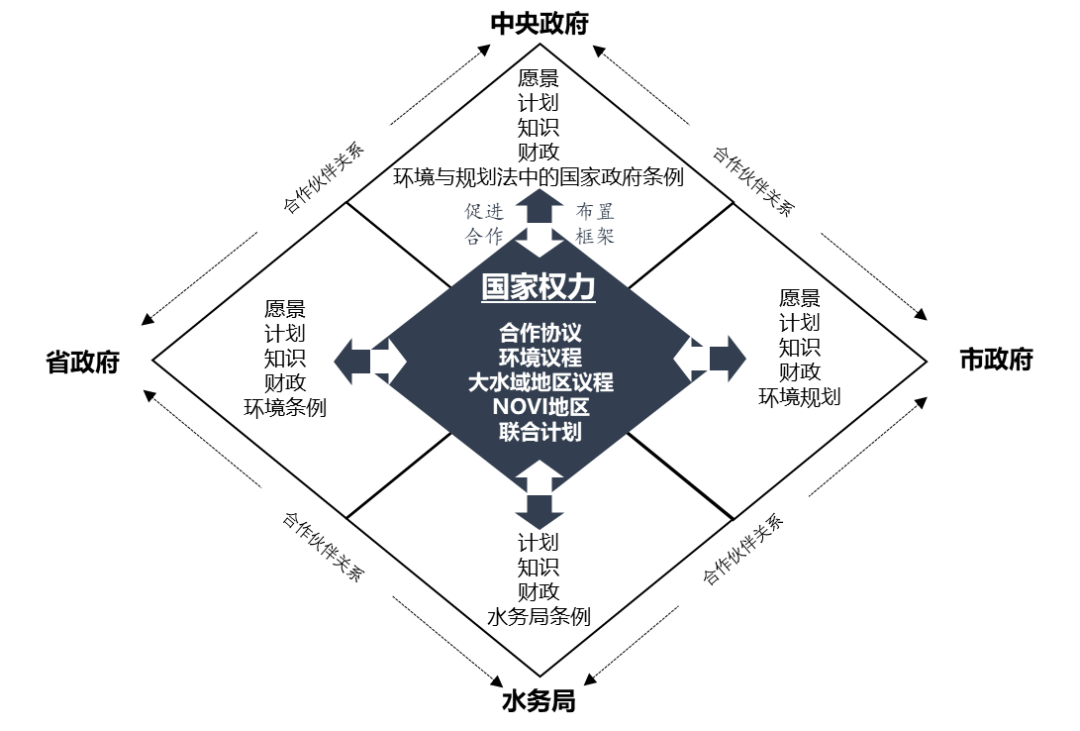

在《国家环境愿景》的编制过程中,国家权力通过构建空间政策框架,推动中央政府与省政府、市政府和水务局相互合作,共同发挥整合作用;并与公共和私营部门、社会机构和公民个人之间开展良好合作,使用各自的政策工具各司其职(图6)。

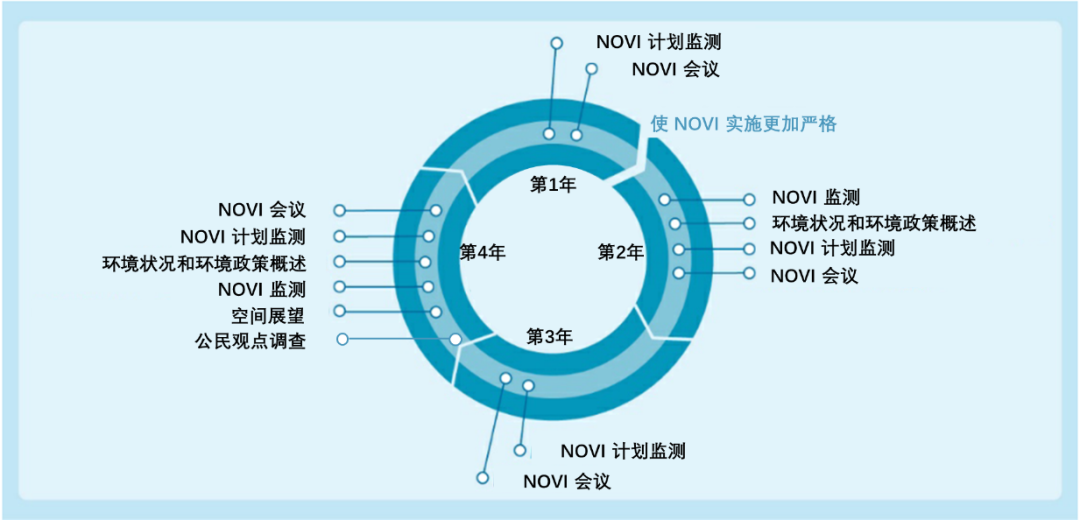

此外,内政与国家关系部还通过NOVEX行动计划实施《国家环境愿景》,形成全周期的动态协调程序(图7),与各级地方政府以及广泛的市场和社会利益群体进行对话并完成意见整合,向社会网络传递知识以取得行动共识(图8)。

图7 针对NOVI实施的周期性监测评估程序

在我国,伴随国家机构改革和国土空间规划体系构建,国家权力在空间规划体系中的地位日益凸显,但协调性角色的塑造尚待探索。无论在我国还是西方国家,现代空间规划与元治理逻辑显现出一致性和适配性,关注的是在不破坏多元自主参与治理的前提下维护政府与国家的影响力,通过灵活组合多元治理工具创造协调框架与协调程序,以应对复杂化的跨领域、跨部门、跨区划治理情境。荷兰在空间规划领域的最新转型便是在元治理逻辑下的典型实例——国家权力回归空间规划的中枢地位,但角色定位发生转变,不再作为空间的“管制者”,而是更多发挥“调解人”的作用,或可为我国在新时期国土空间规划改革中的中央政府角色转型提供有益参考借鉴。UPI

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 调解中枢与协调平台:荷兰空间规划中的国家权力地位回归与角色再塑【抢先版】

规划问道

规划问道