导读

城市轨道交通站域的地下步行系统为微观层面实现TOD开发策略的重要手段之一,近年来,国内众多大城市开始关注重点区域地下步行系统或地下街的相关研究与实践。本文选取两类具有代表性的地下步行系统空间构成模式进行分析,一是以蒙特利尔、多伦多为例的中心高密度全域中低密度北美城市市中心“地下城”,二是以大阪为例的全域高密度东亚城市以轨道站点为核心的“地下街区”,分别从其空间格局、功能导向、政策激励、管理机制、多主体参与以及站城融合等层面分析开发特色,总结先进经验;同时基于上海的探索,总结得出我国城市在地下步行系统开发的功能混合、土地调配、建设管理等方面存在优势,期望促进国内相关规划设计准则与治理框架的制定,服务于轨道站点片区高质量发展。

本文字数:7325字

阅读时间:25分钟

作者 |王欣宜,汤宇卿

同济大学建筑与城市规划学院

关键词

地下步行系统;TOD;轨道交通站域;轨道站点;上海地铁

1

引 言

以公共交通为导向的城市开发模式(TOD模式)改变了城市的空间与功能结构,其中,轨道交通建设促进了大量空间、社会、环境等城市要素向轨道站点及走廊聚集,具体表现在:空间层面为该地区及邻近圈层的容积率、建筑密度等高于城市其他区域;社会层面为该区域的城市公共活动相比于其他区域而言密度更高、类型更丰富,集聚了大部分的社会交往功能;环境层面为该区域通常也是城市设计以及精细化运营管理的示范起步区。综合而言,轨道交通站点及廊道圈层为城市建成空间的重要组成部分,具有空间上更复杂、社会交往上更密切、环境上更宜人等特征。然而,利用轨道交通站点塑造高活力的城市公共空间需要建立在以人为核心的活动网络上,审视现状国内部分城市核心区的轨道交通站点,仍存在若干问题,例如站域空间仅为建成环境要素的集聚与堆砌,缺少不同活动类型间的联系;服务于机动车的“宽马路”路网模式降低了片区街道的步行适宜性与安全性等。

以轨道交通站域的地下空间为例,受制于地下空间开发利用的技术与指导原则,早期轨道交通站点的地下空间大部分只拥有“对外”的地铁基本功能,“对内”部分与周边地块通过地下的联系较弱,其使用了区位较好的站位但站点片区的地下空间开发潜力尚未充分挖掘。相比之下,大多新开发的核心区域站点,考虑了车站地下空间与周边城市功能的衔接,通过创造安全的地下步行环境,扩大了站点区域的步行可达范围,完善了居民出行链,提升了该片区的竞争力。由此可见,轨道交通站点与周边城市空间的地下衔接也是轨道站域开发过程中极为重要的环节,好的衔接能够带动站点片区同步发展,较弱的连接关系可能会造成投资的入不敷出与潜在经济价值的浪费。在这方面我国城市的研究与实践起步相对较晚,仍需通过大量的案例研究找寻适合我国大城市地下步行系统开发的路径。

2

轨道站域地下步行系统的理论发展与国外实践

地下步行系统相关领域的研究体现出“实践早于理论、国外先于国内”的两个特点,这也与国外城市早期多为自发形成地下步行空间的传统有关。外文文献中关于地下步行系统的理论研究相对较少,主要为分析评估地下步行空间可作为振兴城市片区的潜在措施(Belanger, 2007)[1]以及地下步行系统与交通、环境、经济、气候等社会要素的相关性研究(Belanger, 2007;Cui, Lin, 2016)[2-4]。中文文献中对于地下步行系统的研究关注起源于2000年前后的城市人防地下街,同时期少量学者开始探索地下街人流与商业布局的关系(徐磊青,俞泳,2000)[5]。之后随着研究的深入,所关注的对象逐渐从城市片区聚焦至站点空间(袁红,等,2020)[6],同时诸如空间句法、BIM等新技术的融合应用也使得地下步行空间的研究趋向定量化(张岱宗,2017;马晨骁,等,2018)[7-8]。下文对于在地下步行空间领域开发实践较早的三个国外城市进行了案例分析,分别从三个不同的层面对其特色之处进行了解读。

1

蒙特利尔地下城:以点带面形成地下回游网络,提升地下步行空间可读性

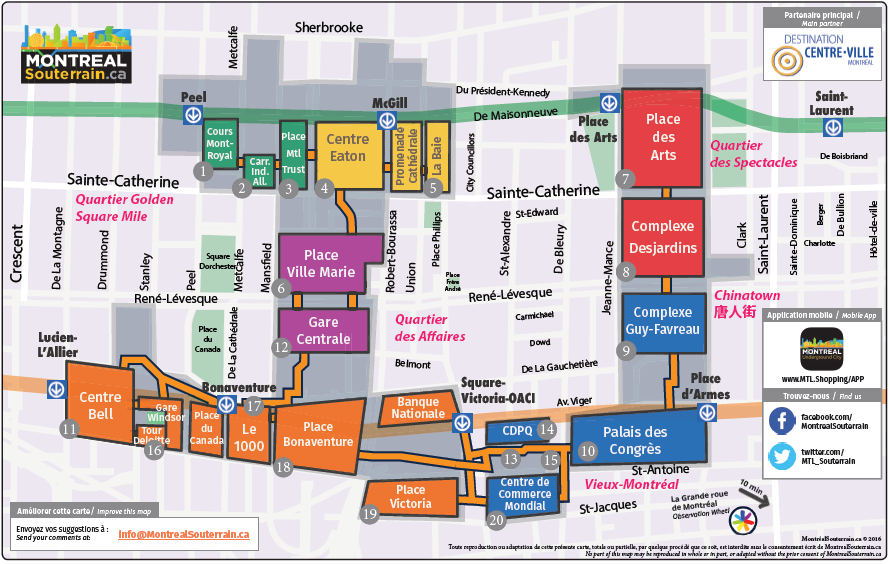

蒙特利尔地下城(Montreal Underground City)位于蒙特利尔市中心(Downtown Montreal),为蒙特利尔市商务、商业、文化等活动强度最大的地区。总体空间形态呈鱼骨形,总长度约为32公里,连接了7个地铁站、2个火车站、30余个地块以及核心区近50栋建筑,如图1[9]。依据其方位,地下城共被划分为6个片区,各片区内部通过地铁站、地下商业通道以及地下公共广场相连接,片区之间通过地下公共通道相衔接。蒙特利尔地下城是当今全球最大的地下城,其空间格局、功能复合开发均为城市地下空间开发利用的典范。

图1 蒙特利尔地下城平面网络图

Fig.1 Network map of Montreal Underground City

资料来源:蒙特利尔地下城网站(参考文献[10])

2.1.1 以点带面、串珠成网的空间格局演化

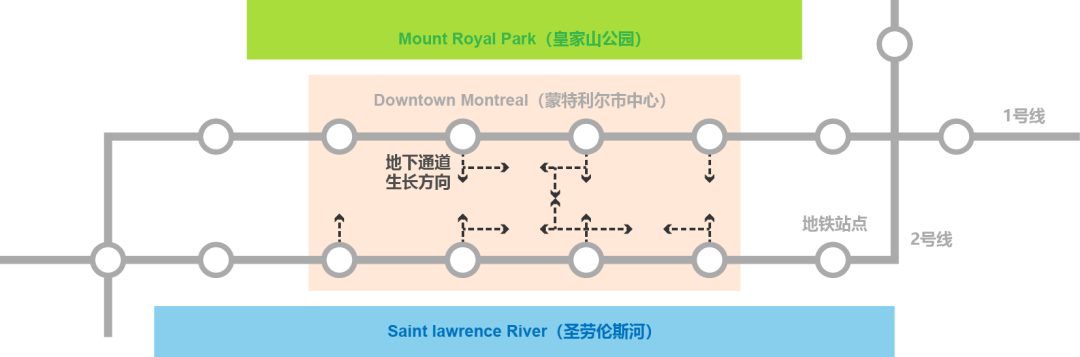

在空间上, 蒙特利尔地下城最大的特点便是其以点带面、串珠成网的生长结构。地下城起源于位于市中心中央车站(Central Station)的地下商业街区,利用地下空间恒温、恒湿、的稳定性,车站的高可达性,以及高品质的地下步行环境,冬季里吸引了大量市民与旅客活动驻留,为市民提供了极端严寒天气下的活动空间,这一设计与举措迅速带动了中央车站片区的复兴,也为之后地铁站点与商业空间的连通埋下了萌芽。随即,凭借1966年地铁开工与1967年蒙特利尔世博会的契机,更多的地铁站点在建设过程中与周边建筑进行了连接。蒙特利尔市中心位于山脉与河流之间的狭长地带,穿越市中心的两条轨道交通路线与河流平行布局,仅在市中心外部有一处换乘点,如图2。由此可见,市中心平行于河流方向的通过性与可达性远高于垂直于河流的方向。新开建的地铁站地下通道正是弥补了这一劣势,各站点均向与河流垂直的方向修建通道,最终结合形成了鱼骨状的地下城格局。

图2 蒙特利尔市中心地下城生长模式图

Fig.2 The growth pattern of Montreal Underground City in Downtown Montreal

资料来源:笔者自绘

2.1.2 商业引领、多类型业态参与的功能复合尝试

蒙特利尔地下城同时也是城市地下空间功能复合利用的先驱。早期的地下通道仅拥有交通与商业两类功能,随着使用频率的升高,政府与开发商逐渐意识到市民早已将地下通道视作其日常生活与出行的主要空间,更多将其作为活动的目的地而非途经地。因此,伴随着地下通道网络的拓展以及更多商业综合体的接入,与公共服务、文化娱乐、运动休闲等相关的人性化功能也逐渐被纳入考虑,最终形成了功能复合、全时段服务的地下城空间。

2

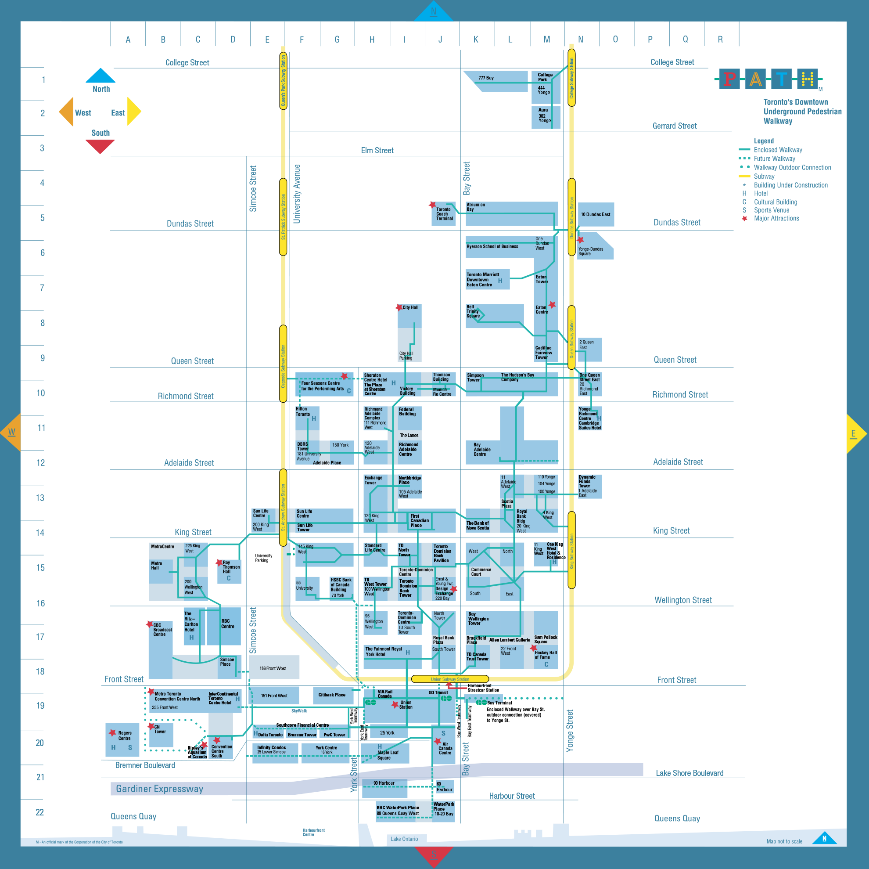

多伦多PATH:个体行为与政府激励共同实现地下步行系统繁荣可持续发展

多伦多PATH(Toronto PATH, Toronto’s Downtown Pedestrian Walkway)同样位于市中心(Downtown Toronto)区域,总体结构呈L形,总长约27公里。南部与全市最大的火车站(Union Station)相连,北部延伸至多伦多市金融区(Financial District)、娱乐区(Entertainment District)与央街市中心(Downtown Yonge),共与5个地铁站及50多栋地面建筑相连(如图3)。

图3 多伦多PATH平面网络图

Fig.3 Network map of Toronto PATH

资料来源:多伦多市政厅网站(参考文献[12])

2.2.1 早期的个体主导

多伦多PATH最早可追溯至20世纪初,伊顿中心百货公司为吸引寒冬季节的客流而修建了连通商场不同部分的地下通道,此后加拿大太平洋铁路公司(CPR)也将其所属最大的铁路站点联合车站(Union Station)与周边的酒店通过地下通道相连接,这两条地下通道为PATH最早期的路径。直至二战后随着多伦多市第一条地铁建成,越来越多的业主发现可以将其建筑的地下部分与地铁站点直接相连,以舒适的步行环境吸引站点客流前往。早期阶段里地下通道的建设是城市中不同利益主体的个体行为,尚无相关政策引导或政府统一管理,但这一过程却使众多个体从中受益,也逐渐激发了市政府对于地下通道的关注。

2.2.2 中期的政策激励

20世纪中叶,市政府逐渐关注到了PATH对于带动经济消费、提高城市活力、促进居民交往等方面的经济与社会价值,通过出台政策激励措施,鼓励轨道站点周边的主体继续进行地下街道的开发[11]。其激励措施包括在空间管理层面,建设主体的地下商业空间面积可不计入其本体地面建筑的商业面积,同时地下商业部分可通过适当提升开发强度,将超过原建设容量的收益反哺于地下通道建设;以及在资金层面,政府对PATH相关项目的建设进行划拨,支付50%的建设资金。由于此阶段正值PATH大规模建设时期,政府于此时出台相关激励措施,很大程度上促进了PATH的建设,加速了其网络化的形成。

2.2.3 后期的统筹监管

随着20世纪80年代经济增速放缓、存量写字楼空置率逐渐提高,多伦多金融区的新建项目越来越少,甚至部分核心区域的项目被暂时搁浅,而这也影响到了地下部分PATH网络路径的建设。政府逐渐意识到仅依靠开发商的个体力量使地下网络自发生长仍存在一些问题,因此政府开始参与PATH建设的干预与调控,对PATH沿线的设计、管理、权属划定等进行统筹监管。虽然在简·雅各布斯(Jane Jacobs)论著的影响下,政府的建设侧重点曾短暂从地下室内通道转移至地面街道与公共空间,但居民仍更倾向于使用PATH及其提供的舒适环境。

3

大阪梅田站地下街:站城协同与高密度背景下多主体参与的地下步行格局形成

东京、大阪、新加坡等东亚城市是高密度城市的代表,其拥有共同的用地紧凑集约、交通模式丰富、空间交错纵横、功能混合集聚等特征。以日本城市为例,东京、大阪等城市建成空间增量发展的时期与铁路的发展期较为重合,因此这类大城市通常较早地建立起了以轨道交通引导城市功能结构发展的空间战略。铁路的出现大幅提升了城市交通的速度与运量,也因此加速了空间增长的进程,城市居民活动范围由马车速度时代下的单中心、步行可达逐渐演化为内燃机车速度时代下的多中心、轨网连接,城市站点枢纽片区也因此形成了物质流、信息流、客流等的大规模集聚,逐步形成了“站城一体化协同发展”的局面。大阪梅田站片区为大阪市“双中心”结构的北部中心,以金融办公、商业服务、酒店商务、对外交通功能为主,站点地下空间为全日本辐射范围最大的地下步行系统,如图4[13]。

图4 大阪梅田站地下空间平面图

Fig.4 Site plan of the underground space of Osaka Umeda Station area

资料来源:阪急电铁网站(参考文献[14])

2.3.1 多主体的站城一体化引导

不同于国内城市大部分轨道站点统一规划、统一开发、站内连通、便捷换乘的原则,日本城市内部的轨道交通通常会有多家主体参与,仅梅田站区域就聚集有JR西日本、大阪地下铁、阪急电铁、阪神电铁、南海电铁等5家民营铁路公司的9处轨道交通站点。基于溢价回收的原则,铁路公司倾向在其大型站点周边进行物业开发以平衡收支,如阪急百货、阪急三番街、阪神百货等,因此,梅田站区域的地下街始终呈现出“轨道开发”与“商业开发”动态平衡的局面,这在日本大城市中较为常见,东京站、新宿站、涩谷站、京都站等亦是如此。根据日本《民法典》与《大深度地下公共空间使用特别措施法》,“土地使用者对一定深度(0至-40m)的空间拥有所有权”,城市地下公共空间的开发仅能在市政道路下方空间以及非市政道路下方-40m以深的空间内进行,在这种情形下最终形成了以城市道路下方地下步行通道为主要骨架,以各地块主体内部地下街为连接的地下步行系统格局。

2.3.2 多水平层次的立体步行网络构建

梅田站片区因高密度开发,地下、地面以及地上空间在功能布局与空间设计等方面高度融合,地下步行通道一方面作为通道连接地铁站点与商业百货大楼,一方面自身也提供部分零售与公共服务,地面步行网络主要连接各大公交枢纽与道路空间,高架步道则是在各百货大楼之间提供另一种连通途径。地下步行通道、地面步行网络及高架步道通过大量垂直转换设施相连,与其说是高可达的地下步行体系,不如用“全空间立体步行网络”来概括,这对TOD模式在微观层面上的空间设计也提出了更高的要求。对于不同水平层面的空间转换,梅田站片区采用开敞公共广场、下沉绿地、高架节点空间等作为指引,辅以色带、水景等进行空间导视,如图5。

图5 大阪梅田站地下与地面转换节点空间

Fig.5 Transition node space between underground and ground at Osaka Umeda Station

资料来源:笔者自摄

3

轨道站域地下步行系统的国内探索与对比分析

1

上海市主城区轨道站域地下步行系统

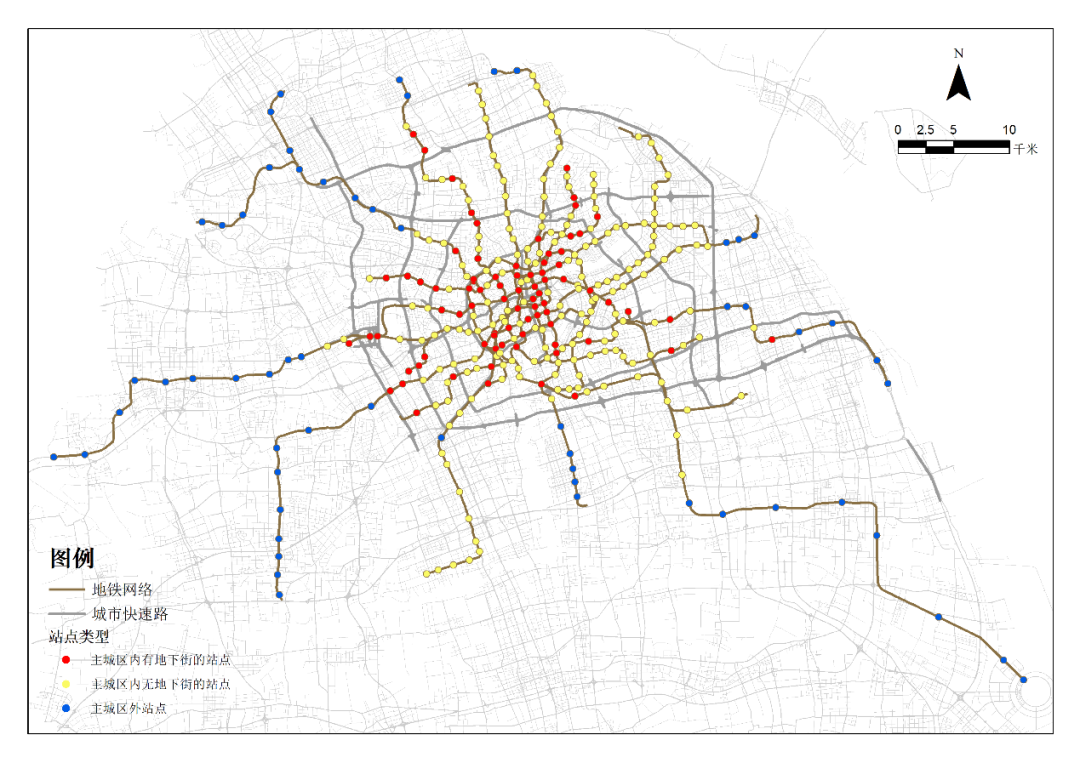

上海轨道交通系统是我国目前建设开发较早、运营里程最长、站点数量最多、日均客流量最大的城市轨道交通系统,772公里共覆盖除崇明区外的其他15个行政区。由于上海市域空间布局结构呈现明显的“中心一主城—外围五新城”特征,因此,城市轨道交通网络布局也表现为“中心—放射”型线网格局,4号线(环线,与内环快速路部分重合)以内区域站点密度高达0.88个/km2,而4号线至中环快速路之间区域的密度迅速降为0.35个/km2,中环快速路至外环高速之间的密度则仅为0.28个/km2。依据《上海市城市总体规划(2017-2035)》中确立的“主城区—新城—新市镇—乡村”市域城乡体系,包括中心城与主城片区在内的主城区为上海发挥全球城市功能作用的重要空间载体,因此,本研究针对上海市主城区范围内2020年11月之前已开通的站点进行了全面调查,220处站点中共有78处进行了规模与强度不等的站域地下步行系统开发。这些站点在上海市域的分布如图6所示,主要集中于中央活动区、城市副中心、地区中心等区域,其中不乏拥有特点的代表性站点区域。通过对代表性案例进行个案研究,从以下三点对其特点进行了总结。

图6 上海市轨道站点地下街类型划分

Fig.6 Classification of underground pedestrian streets in Shanghai metro stations

资料来源:作者自绘

3.1.1 与商业活动功能密不可分的地下空间开发

不同于欧美城市,传统的中国城市在机动交通引入前便维持着功能混合利用的空间格局,这一点从建国之后各城市兴建的地下人防商业街中亦能体现。因此,相比于西方城市而言,我国城市拥有更悠久的功能混合发展基础。这一理念也延续到现今轨道站域地下空间的建设中,上海主城区的地铁站点地下空间内,绝大多数都拥有商铺或商业街,由于开发时间与商业运行模式的差异,形成了三种不同的空间格局。

其一是早期开发建设的站点,如人民广场站、南京东路站、静安寺站。除站点内部非付费区拥有商业网点外,外部也依据周边的用地功能特征不断修建与其连接的地下通道,扩大站点的地下步行可达范围,从而形成轨道站域地下步行网络系统。其二为近十年间建设的站点。这类站点部分在设计之初便进行了商业用地与轨道站点在地下部分的对接与预留,以便于站点与商业建筑建设完成后其地下空间能够形成紧密连接的整体,无需额外通过地下通道进行串联,其站域地下步行系统已经与地下站点及地下商业空间高度融合,例如陕西南路站与环贸iapm购物中心、紫藤路站与上海万象城。其三为将地下商业开发作为站点地区特色的地下步行街道,如江湾体育场站太平洋森活天地购物中心、世博源购物中心(原世博轴)等,前者依托地铁江湾体育场站、五角场站以及五角场广场,形成了上海市已建成最长的地下连续步行通道,并预留向北连接地铁三门路站的空间;后者为世博园永久建筑之一,连接地铁耀华路站与中华艺术宫站,在上海世博会结束后改造为地上两层地下两层的以文化与旅游为特色的购物公园。

3.1.2 以附加图则形式的土地出让与空间调配

对于城市重点地块单元,上海市在土地出让之初便划定了明确的地块内相关开发要求,其中便包含不同出让地块地下通道、高架连廊等的预留接口位置,这样的做法也为地下空间的协同开发奠定了基础,避免后期因不同开发主体及设计方案导致地下空间的低效利用。

3.1.3 统一的建设与管理主体

由于我国行政框架下的事权划分较为明晰,因此,涉及轨道站域地下步行系统的建设及管理,也多为单一主体,甚至部分站域地下片区还拥有统一制定的设计方案或行动导则,如《虹桥商务区规划建设导则》、《临港新片区地下空间规划设计导则(试行)》等。对于单一责任主体,可以为开发商,如上文提到的江湾体育场站太平洋森活天地购物中心与世博源购物中心,也可以为管委会,如虹桥商务区地下空间。这有利于地下空间的统筹规划与综合开发,能够将其利用价值最大化。

2

国内外典型地下步行系统案例对比研究

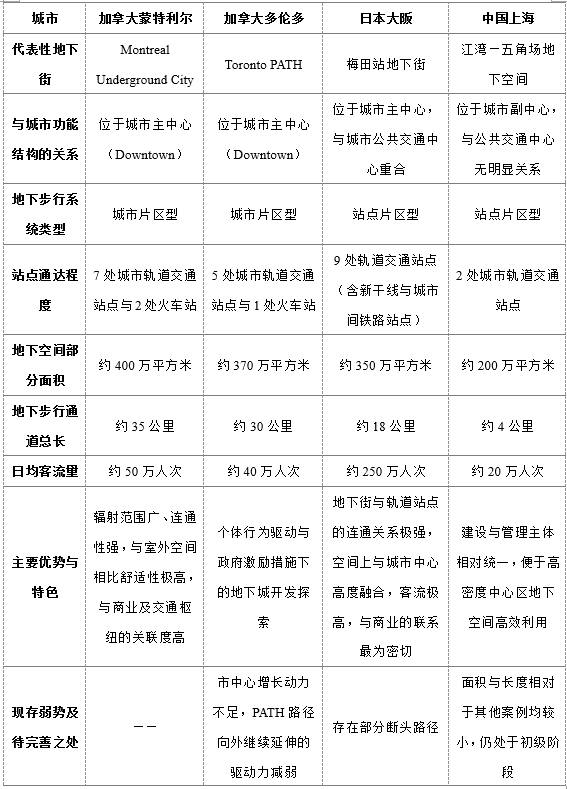

基于上述讨论,本文对蒙特利尔地下城、多伦多PATH、大阪梅田站片区、上海江湾—五角场副中心地下空间四个代表性案例的建成环境信息与主要优劣势进行了对比分析,这四类地区地下步行系统均为对应城市规模最大、开发最成熟的片区,如表1。

表1 蒙特利尔、多伦多、大阪、上海四地代表性地下街比较分析

Tab.1 Comparative analysis of representative underground streets in Montreal, Toronto, Osaka and Shanghai

从对比的结果中不难发现,相比于国外三个案例,以上海江湾—五角场地下空间为代表的众多国内地下步行系统仍处于较初级的开发阶段,拥有较强的开发意愿与开发潜力,但由于城市建设(以地上空间为主)与地下空间的开发在时间上存在差异,尤其是老城区建筑或文保古迹建筑的地下空间在建设之初并未进行预留,因此面对具体案例还需进行对应评估与权衡,如上海地铁2号线、12号线、13号线南京西路站换乘通道与地面文保单位张园。这为地下空间、地下步行系统的开发带来了较大的挑战。

4

结 论

通过对蒙特利尔、多伦多、大阪三市的地下步行系统代表性案例进行回顾与总结可以发现,处于成熟期的轨道站域地下步行系统拥有如下相似之处:网络化空间布局、复合化功能利用、较高的外部可达性与内部连通性以及统一的协调管理机制。但不同案例也各有特色,如蒙特利尔地下城带动了地下交通与地下商业的混合使用的新模式、多伦多PATH为自下而上的个体自发行为与自上而下的政府激励措施相结合带动片区可持续发展、大阪梅田站则是在全域高密度城市背景下进行的站城协同探索。

面对正处于高质量发展转型期的我国城市,完善重点片区地下步行网络建设、扩大轨道交通站点的步行可达性有利于实现站、城、人的和谐共生发展,同时在微观层面也有利于优化“15分钟社区生活圈”,提高生活品质。相比于国外城市而言,我国拥有实现城市功能混合开发布局的先决条件以及土地使用与管理的制度优势,这为轨道站域地下步行系统的开发提供了便利;但我国城市普遍建成区面积较大且呈现多中心的空间布局,对于进行地下步行空间开发的站点需依据其定位、功能、容量规模等慎重选择,切忌过量开发产生空间利用失衡现象。通过本文研究,一方面拟对国际经验与上海实践进行对比,从成功经验中总结适合于我国城市的发展路径;另一方面希望以上海探索为蓝本,引领构建面向国内大中城市轨道站域的地下步行系统开发管理与协同机制,持续积累我国的规划与治理经验。

注释及参考文献(上滑查看全部)

*本文为2021中国城市规划年会论文。

【免责声明】本公众号发布的内容仅供学习交流使用,不以任何形式进行牟利。内容版权归原作者所有。如有侵犯您的权益,请及时与我们联系,我们将于第一时间协商版权问题或删除内容。内容为作者个人观点,不代表本公众号立场和对其真实性负责。

你可能还想看这些

又一个团体标准来袭!《城市轨道交通站点周边地区设施空间规划设计导则》

点击图片阅读全文

团标宣贯三:《城市轨道交通站点周边地区设施空间规划设计导则》

点击图片阅读全文

深入加强城市轨道交通监管,哪些城市将止步新地铁轻轨建设?

点击图片阅读全文

原文始发于微信公众号(中国城市规划):理论研究 | 城市轨道交通站域地下步行系统开发研究——国际实践与上海探索

规划问道

规划问道