结构技术视角下的原上海公共租界工部局宰牲场特征与价值

宰牲场最突出的特征是其粗粝的风格、奇特的结构和复杂的空间,每一处空间既有相似性又具差异性,内部空间通过上下连接的楼梯和坡道相互织绕、交错,宛若迷宫一般复杂。建筑内部光洁的无梁楼板和宛如巨人手臂的蘑菇状柱头,令其空间氛围和同时代的其他建筑之间形成了鲜明区别。可以说,独特的结构形式和空间组织方式成为宰牲场震撼人心最关键的两个因素,也正是因为其结构的代表性和稀缺性,使其在众多工业遗产活化利用项目中脱颖而出,产生了巨大的效应,成为宰牲场创意的灵感来源。然而令人们疑惑的是,作为承载宰杀功能的工业建筑,本应选择统一化和标准化的设计方案,而 1933 年落成的宰牲场缘何选择如此复杂的空间设计,又为何选择无梁楼盖这一结构形式和尺度巨大的伞形柱?作为工业建筑,问题的答案显然不应该从建筑形式入手,更应结合使用功能和结构设计展开讨论,这就需要对中国近现代工业建筑结构技术进行研究。

令人遗憾的是,虽然有关近代建筑的研究不胜枚举,但大多从文化、社会、风格等角度出发,建筑结构技术的特质和价值只是研究中被附带提及的很小一部分。近代结构技术研究是中国工业遗产保护中不可或缺的一环,但对于该领域的专项研究目前还相对较少。宰牲场作为典型的工业遗产,因为历史资料的匮乏和近代建筑结构技术史的研究缺位,导致学界对其建筑结构技术认识不足,现有的宰牲场研究也仅对其功能使用进行探究,未对其建筑结构特征加以分析。

然而,有限的第一手历史资料却给了我们打开答案之门的钥匙。笔者有幸在《中华国际工程学会会刊》中发现宰牲场建筑设计师卡尔 · 惠勒(A. Carr. Wheeler)和结构设计师温特贝格(P. F. Unterberger)分别于 1936 年和 1934 年发表的文章,这两篇尘封的文章分别围绕着宰牲场的建筑设计和结构设计展开。再加上 2006 年上海建筑科学研究院提供的房屋质量检测报告,为进一步探究这座震撼人心的生产“大机器”的结构技术特质、深入挖掘其结构价值提供了可能。

2复杂的结构设计任务书:集中化的空间组织

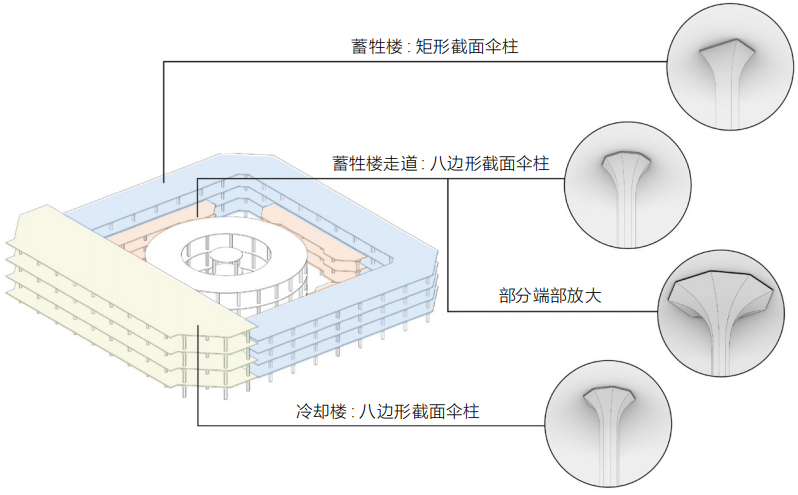

宰牲场作为生产性建筑,集约高效是其重要的特征,现代化的屠宰流程有严格的规程以保证肉品的安全卫生。1930 年,在租界飞速增长的屠宰需求和租界地价快速增长的背景下,卡尔 · 惠勒在进行建筑设计时,面临着扩大的规模要求、复杂的功能流线和狭窄局促的场地之间的矛盾。建筑师在经过对多个方案的比较后,最终选择了多层宰牲场的剖面设计和向心式布局的平面布置,创造性地以集中化的设计理念完成了方案设计(图 1)。

图1 宰牲场集中化设计图示

多层宰牲场的方案在提出初期并不被工部局卫生处看好,且当时英国宰牲场绝大多数为单层,如此规模的多层宰牲场的设计没有多少现成经验可供参考,设计师只能在广泛征求国际专家建议的基础上进行独具匠心的创造。建筑师在其文章中总结了这种方案主要具有占地面积小、部门集约、节省能耗、整体性强、经济性高等优点,还探讨了竖向叠加的科学性和必要性,经过反复论证最终敲定了多层宰牲场的剖面设计。

针对为何采用这种向心式平面布局,建筑师在文中做出了具体解释——除了用地的限制外,主要是为了解决牲畜和肉品归屠夫私人所有的客观实际。在整个生产过程中除检验出的不合格品外,所有牲畜和肉制品均归屠夫个人所有,因而每个有执照的屠夫需要同等的工作空间和设施设备。由于向心布局圆形的边缘到中心等距的几何特点,蓄牲楼到宰牲楼最近的宰杀点基本上等距,各个宰杀点到中心的汇聚点也同样等距,从而避免了宰杀设备的布置对某些屠夫有利、对某些屠夫不利的差异性,保证了平等的劳动权和设备使用权。

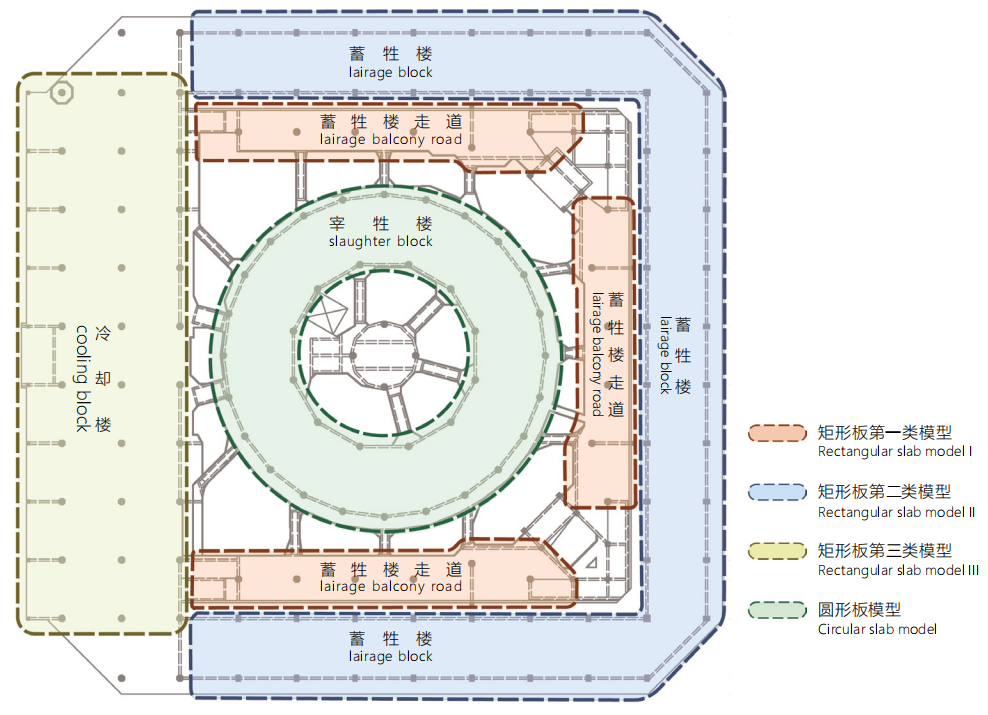

正是这些现实条件造就了宰牲场相当紧凑的平面布局,其外围由东、南、北三面蓄牲楼、西面冷却楼,共同围合为一个方形,而圆形的宰牲楼正好坐落在这个方形院子的正中央。四围的蓄牲楼和冷却楼,加之中心的宰牲楼的实体,共同围合出一个环形的院落。

事实证明,宰牲场落成后运行有序,用地限制下宰牲场进一步向高空发展的方案是可行的、成功的。但正是由于相较于其他诸如菜市场之类的产业建筑,宰牲场生产功能要求的负荷值较大,尤其竖向累加后承载力要求更高,对结构设计提出了很大的挑战。且这种向心式平面布局使得外围蓄牲楼和中心宰牲楼分离,两者只能依靠天桥进行联系。由于蓄牲楼层高比宰牲楼层高小,连接两者的天桥两端有一定高差,加剧了结构的不规则性。为此建筑设计师与结构工程师进行了紧密配合,使得这种集中化的建筑方案不仅能够满足生产流程的功能需求,也能保证结构的稳定与安全承载要求。

3宰牲场的结构技术特征

作为以生产功能为重心的工业建筑,宰牲场的结构不仅在技术上实现了当时生产要求的集中化设计需求,同时也进一步塑造了今日 1933 老场坊独有的空间品格。粗粝大气的无梁楼盖与伞形柱,早已成为宰牲场最深入人心的视觉符号。无梁楼盖在公共租界产业建筑中曾流行一时,在这里则因为独特的空间组织模式被应用至极致,复杂的工程问题被结构工程师一一解决。

3.1背景追溯:无梁楼盖的诞生和在上海的应用

钢筋混凝土无梁楼盖是一种不设梁的双向受力板柱结构体系,楼板直接支承在柱子上、楼面荷载直接通过柱子传至基础。这种结构的楼板厚度较大,一般又分为有柱帽无梁楼盖和无柱帽无梁楼盖。上海工部局宰牲场就是典型的有柱帽无梁楼盖。

薄型结构板的研究源于对钢筋混凝土框架结构的创新。现代混凝土结构设计先驱、瑞士工程师罗伯特 · 马亚尔(Robert Maillart,1872-1940)是首位研究薄型平板式钢筋混凝土的工程师之一。为提高混凝土板承载弯曲荷载的能力以提高经济效益,马亚尔在 1907 年的一次地下混凝土管的建造中,测试发现并非必须加厚管道才能抵抗荷载和沉降导致的管壁弯曲,如将管道做到最薄反而可以轻松弯曲、防止开裂。之后他开始尝试其他薄型钢筋混凝土的应用,尤其是无梁结构的应用。1908年 , 他开始对无梁楼板进行测试,次年获取了瑞士颁发的专利,并于 1910 年在瑞士苏黎世建造了钢筋混凝土无梁楼盖的仓库。除马亚尔外,1900 年左右一些美国建造师获取了无梁楼板加固系统的专利,其中最为著名的是铁路桥梁工程师转型的克劳德 · 特纳(Claude Allen Porter Turner, 1869 -1955)。1906 年以后,特纳陆续采用无梁楼盖体系完成了一千多处建筑,并于 1911 年获取了该系统的专利权,在专利权申请中他发明了“无梁楼板”(mushroom slab)一词,该词则被人们广泛用作平板结构的通用名称,影响深远。

至于上海,1911 年中国第一栋无梁楼盖建筑——共 4 层的上海新怡和纱厂麻袋车间就已完工。然而此后,由于无梁楼盖对不均匀沉降的敏感性和工程师对基础处理经验的不足使得这种结构仅有零星应用。直到 20 世纪二三十年代,无梁楼盖结构体系作为一种建筑功能与结构造型完美结合的代表,在 1931 年开始兴建的工部局宰牲场和 1928-1936 年陆续竣工的工部局室内菜场中展现出产业建筑的现代气息,并在公共租界流行了近 10 年。

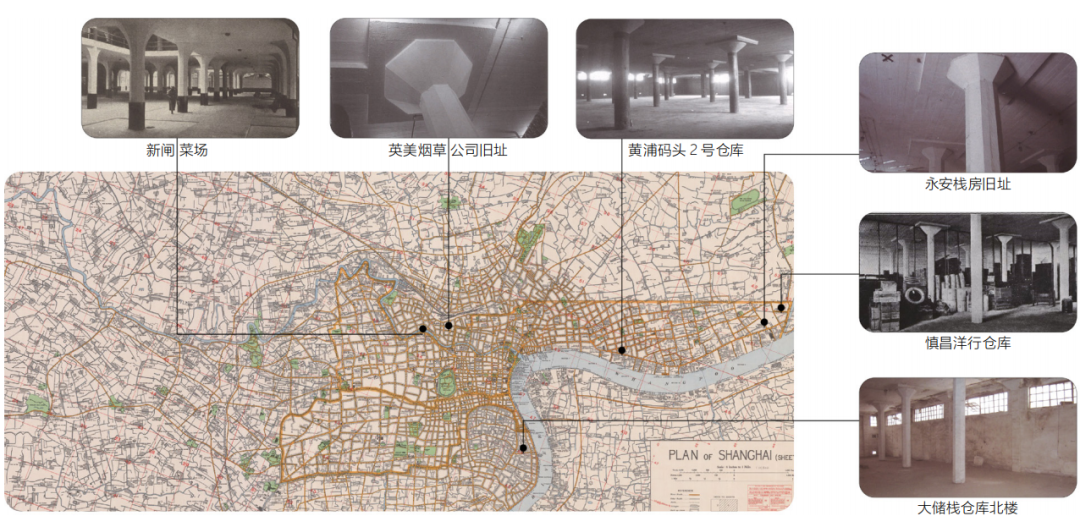

事实上,由于施工简单、成本低、使用空间大、功能性强等优点,采用无梁楼盖结构体系的建筑在工业遗产中仍然具有相当的比重。尤其是因其结构高度小,在经济便捷的前提下保证了建筑内部空间的干净和平整,因而广泛应用于仓储类工业建筑和标准化营造的菜场建筑中,譬如邬达克在 1931-1934 年设计完成的上海啤酒厂灌装楼,以及新闸菜场、福州路菜场、舟山路菜场等公共租界菜场。而杨树浦和南浦滨江工业带仓储货栈建筑,如慎昌洋行仓库、黄浦码头仓库、东方纱厂仓库、永安纺织印染厂仓库、大储栈仓库,苏州河沿岸的“黄金走廊”仓库群,如四行仓库、英美烟草公司仓库等建筑中,也都采用了这种结构体系。(图 2)

图2 近代上海无梁楼盖建筑分布图

3.2结构选型:无梁楼盖平板结构的确定

(1)采光性能好。无梁楼盖楼板底面光滑,没有主次梁对阳光的遮挡,可以充分利用光线。

(2)卫生性强。无梁楼盖避免了大量的结构交接部分,减少了卫生死角,易于清洁和保持卫生,这一点对于宰牲场来说异常重要。

(3)功能性强。一是无梁楼盖的楼板底部可以方便滑轨的安装与布置,适应于宰牲场的大规模生产;二是在蓄牲楼和宰牲楼之间,紧邻蓄牲楼设计有一条走道,这条带状的无梁悬臂楼板的宽度适应于不同的生产设备的需求,诸如管道、竖井、滑槽等都安排在这个地方。

(4)更具经济性。结构设计师认为无梁楼盖施工过程中,标准模板可重复利用,减少了浪费;而且光滑的楼板底面更加方便安装各类设施,可以减少安装成本(但事实上,宰牲场的施工造价并不低)。

(5)更具便利性。在一些细节上无梁楼盖提供了更多方便,如无梁楼盖便于使用小型铸铁预埋件,这样可以用来固定滑轨;降低了裸露金属制品的使用数量可减少金属构件锈蚀产生的问题;简化了清洁和消毒工作。

事实上,带柱帽的无梁楼盖虽在板下有大体积的突出体,室内观感欠佳,但据分析当活荷载大于 5 kN/m2 时,这种楼盖就比梁式楼盖经济,所以它常用于仓库、多层厂房等荷载较大的场所。

3.3技术核心:标准化的结构设计

宰牲场的平面布局异常复杂,这和产业建筑经济性和便利性的理念背道而驰,但结构工程师温特贝格精妙地简化了宰牲场的计算模型,采用了标准化的计算方法,化解了原来成倍的计算量。完整精确的结构理论与计算方法为学术界所推崇,但弹性理论推出的公式计算复杂,受制于商业市场对高效率的追求,实际应用中并无必要解出精确数值。经验总结的线性近似计算方法保证了大范围的工程应用,简化而清晰的算式和实用的方法有利于技术的推广和移植。这种等效方法因简明易懂的特点加速了技术“拿来”的进程,客观上有利于推动近代中国建筑技术的发展转型。

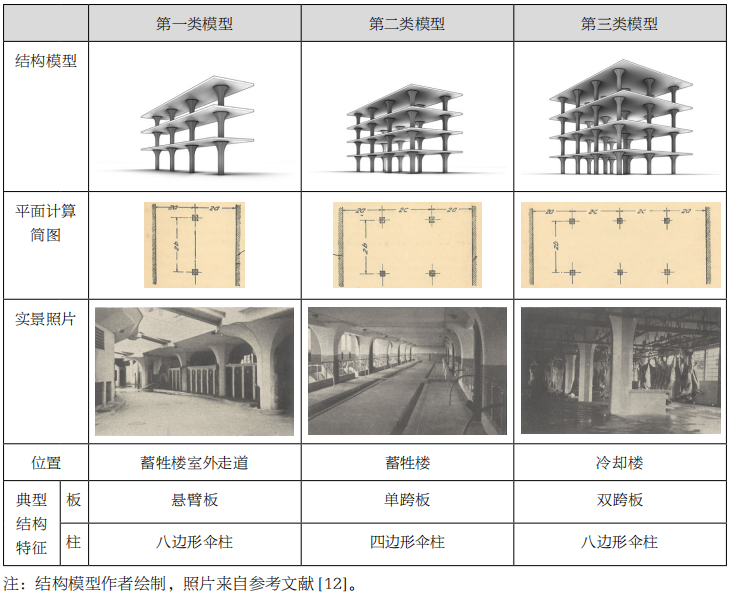

结构师为方便结构设计将主体结构划分为矩形板模型和圆形板模型,使得内部空间如此复杂的建筑在手工计算时代得以实现,并通过安全冗余度高的设计使其至今屹立安然。其中矩形板又依照结构形式和力学特征分为三类(表 1,图 3)。第一类是蓄牲楼室外走道,室外走道与北楼、东楼和南楼之间结构相互独立,由走道中心的单排立柱和悬臂板组成,该结构承受着来自待宰杀牲口圈和连桥的偏心荷载,其每个方向全部的力矩都由柱子承担;第二类是外围“回”字楼,即蓄牲楼室内两排立柱组成的单跨板柱结构,承担着跨内荷载和两侧的悬臂荷载;第三类则是冷却楼,由三排立柱组成的板柱结构,承担着跨内荷载和两侧的悬臂荷载。

这种简化模型的方法极大地便利了结构计算,在保证安全的前提下将个性化设计转化为标准化计算,即只需要计算一榀框架的在单位荷载下的内力值即可得到弯矩系数,其他榀可以不计算出实际弯矩值,而是根据弯矩系数和荷载情况直接得到内力。蓄牲楼、冷却楼等平面矩形部分结构设计采用等效框架法,而宰牲楼由于平面使用了圆形,外周和内周上的梁支撑着环形楼板,因此使用哈伊纳尔 · 科尼表进行计算。正是这些标准化计算方法,使得产业建筑的结构计算无需进行全套复杂的计算流程,从而促进了无梁楼盖结构体系在公共租界工业建筑中近十年的广泛应用。

表1 主体建筑三类矩形板力学模型

图3 宰牲场主体建筑结构力学模型划分

3.4结构特色:柱帽宽大的伞形柱

体格硕大的伞形柱不仅是主体结构的安全保障,也是宰牲场空间魅力的主要来源之一。(图 5)无梁楼盖设置柱顶放大的柱帽以承担楼板传递的弯矩,而为了尽可能将板中应力不中断地传给柱子,这里选择了流畅的弧线。弧线形的伞形柱亦有两种横截面,一为八边形,一为矩形(图 4)。之所以在蓄牲楼室外走道采用八角形伞柱主要出于以下两方面的考量:首先,出于功能考虑——这里安排有待宰牲畜栏,在蓄牲楼外部牲畜走动更为频繁,因此蓄牲楼内部采用四边形柱,而走廊的多边形柱子的钝角更利于驱赶动物时免于受伤;其次,出于结构考虑——这里属于前述结构计算时的第一类模型,为保证主体结构的规则性,此处与毗连的蓄牲楼实则是断开的关系,相较于蓄牲楼内部,即第二类模型的双排立柱,这里的单排立柱有必要进一步扩展柱径以保证结构承载的合理性。

图4 宰牲场伞形柱分布

图5 八边形伞形柱及其介绍标牌

而在从蓄牲楼室外走道的楼板悬挑出来的天桥下,为了应对角部高度复杂的应力,有效承载天桥传递的荷载,这些部位的伞形柱端部被扩宽到 15 英尺(4572 mm)的直径,呈现出蓄牲楼室外走道部分八边形伞柱的柱帽格外硕大的典型特征,也因此成为建筑空间中最具视觉震撼力的代表性结构元素(图 6)。这种在标准化设计原则下针对特殊条件细致入微的个性化考量,不仅进一步巩固了结构的安全,也体现出结构设计之高标准。

图6 端部放大的八边形伞形柱

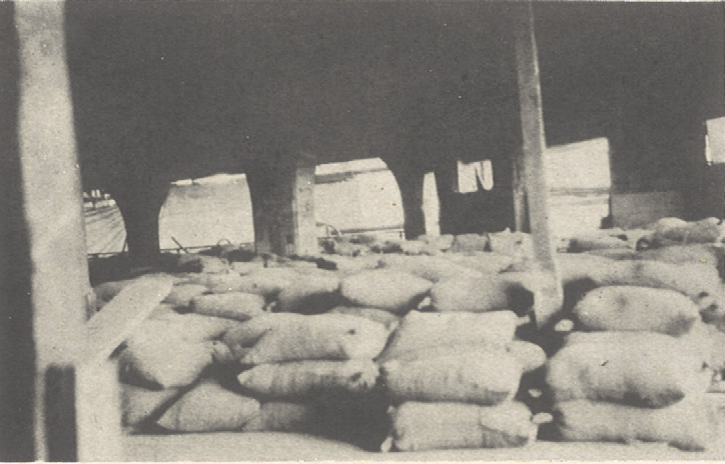

由于柱截面和柱帽尺寸较大,柱子的刚度值比较高,这种显著高于普通刚度的柱子给楼板带来了与刚度增加值不成比例的承载能力的增长,安全冗余度大为提高。例如,在使用过程中发现结构在竖向荷载作用下的实际挠度小于设计值。1932年初在建造屠宰场的过程中,一部分蓄牲楼临时放置了每平方英尺约 300 磅重(约14.35 kN/m2)的袋装水泥(图 7),而这是设计活荷载值的三倍。之后安装挠度计以测量移除负载时挠度的减少。这种减少被证明是 6.5 mm,而计算出的板在该载荷下的挠度超过 76 mm。

图7 1932 年蓄牲楼的临时重载

3.5安全保障:不均匀沉降对结构威胁的解决

无梁楼盖结构体系对于建筑的不均匀沉降非常敏感。而上海地区由于成型于河口三角洲沉积,土质多为松软土,形成年代新,固结度低,土质软弱,对宰牲场的结构安全产生一定的威胁。虽然经过二十来年的地基处理和基础设计施工技术的发展,无梁楼盖结构体系在上海获得了长足的进步,但宰牲场和其他类似建筑不同的是其负荷较大,因而对其结构安全性提出很大的挑战。

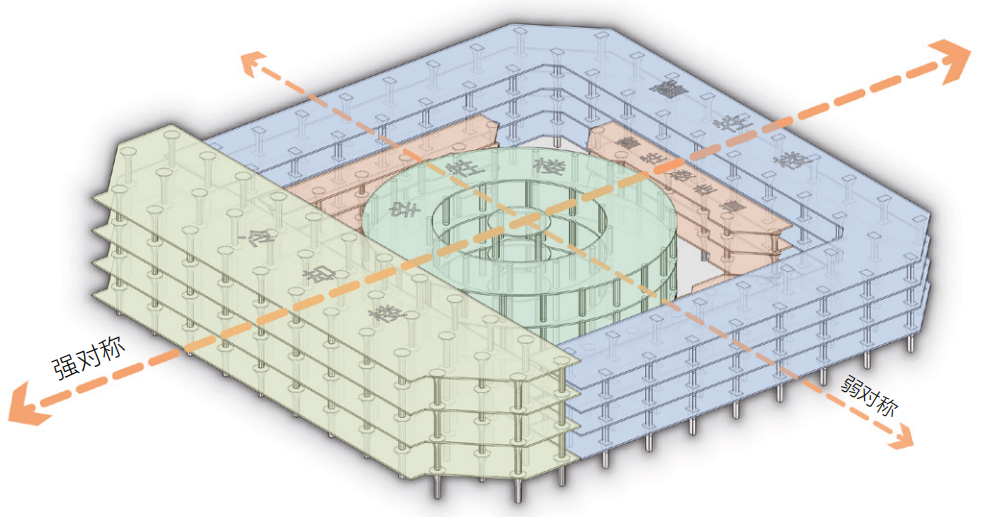

为防止结构安全隐患,设计时对结构不同部位可能的差异沉降性进行了全面的研究与预估。结构设计时工程师决定使用固定端连接蓄牲楼和冷却楼,放弃了原有的滑动端方案;而在所有的连桥、雨棚等不同的结构连接处均使用铰接点,连接内外围结构的天桥两端支承在钢筋混凝土端横梁上,其低端为固定支座,高端为滑动支座,为了承受楼板的水平剪应力,横梁在接头处采用燕尾形式承接,间隙填以沥青,保证结构断开。这样使得外围形成“回”字围合结构,本部则为圆筒形状的主楼,从而以整体结构的双重对称减小不均匀沉降对结构安全造成的威胁(图 8),使得宰牲场能够安然屹立至今。

图8 主体建筑结构体系示意

当然这种结构体系仍存在一定安全隐患。其软肋在于整体性较差,柱节点抗弯承载力较小,侧向抗力体系的整体性差,抗震性能较差,且容易发生连续倒塌,不适用于抗震地区。经实测各区域之间因楼层错层较大,加之连接各区域的内外天桥铰支于端横梁上,在地震力作用下各区域主体结构产生水平位移,天桥端部节点产生错动,为抗震薄弱部位。如果产生不均匀沉降,这种结构形式更容易产生节点不平衡弯矩导致节点冲切破坏,因此无梁楼盖平板结构在我国的应用现已相对减少。

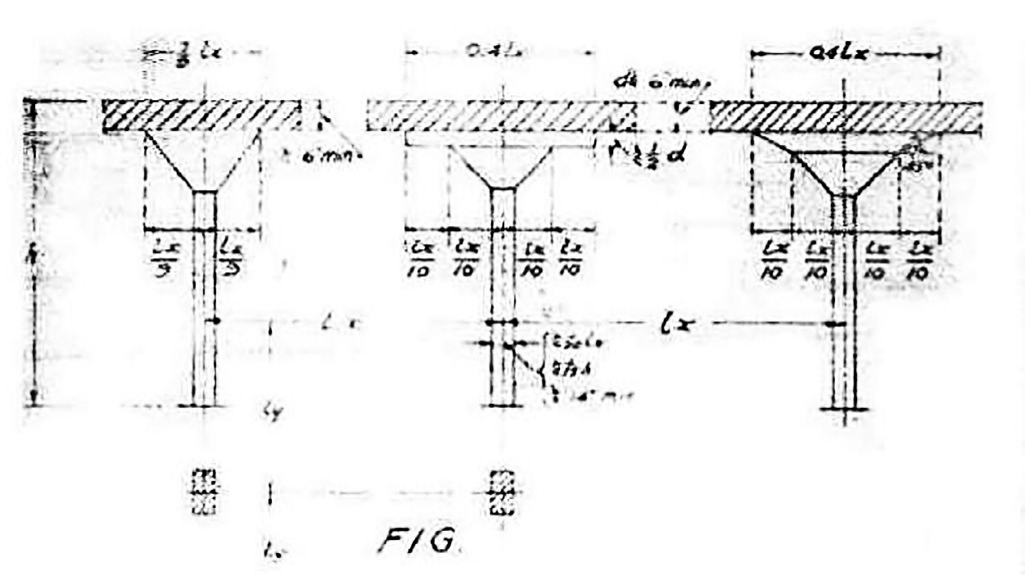

3.6推广普及:对相关建筑规范的影响

虽然无梁楼盖早在 20 世纪初就已经出现在上海,但截至宰牲场完工的 1933 年,均未形成相应的建筑规范。美国是平板结构的先行者,很早就制定了相应的建筑规范(图 9)。欧洲范围内,1931 年英国的曼宁(G. P. Manning)曾依照美国的规定,提出一套相应的结构计算公式;此外在德国、奥地利和丹麦也有类似建筑规范,而其他国家未有相应的规定。美国法规中的柱弯矩公式取自美国混凝土协会的规则,且来源于大量的施工经验,而德国的规则尽管是基于科学研究,但在某些方面过于严苛,采用的近似公式中取用弯矩系数过高,导致设计不经济。工部局宰牲场由于巨大柱帽带来刚度变化,以及荷载值明显偏大,最终在综合比较后参考美国法规的工程经验,和德国规范中对柱头弯矩更偏保守的考虑。总而言之,宰牲场的结构设计是在全面比较参考各国已有建筑规范的情况下完成的。

图9 1934 年美国建筑规范中对无梁楼盖平板结构图示

宰牲场建成后,1934 年《工部局建筑通则草案》、1937 年《关于钢筋混凝土和钢框架的建议规则》在工部局体系内陆续完成 , 对包括无梁楼盖在内的平板结构设计要求总共有 2 款、14 条 , 并对其柱帽托板等构件的厚度规格、配筋和悬挑做出了规定(图 10)。无疑宰牲场的结构设计与建造,给公共租界出台无梁楼盖相应规范提供了宝贵的实际经验与参考价值,而这些法规为此后推行工业设计标准化打下基础,进一步促进了这种先进结构技术在公共租界的传播,宰牲场因而成为技术本土化应用链条中的关键一环。

图10 1937 年上海《关于钢筋混凝土和钢框架建议规则》中对无梁楼盖平板结构图示

4结语:宰牲场结构价值判断

4.1建筑美学与结构的统一

工业建筑物与构筑物若是代表了某一近代建筑流派,体现了特定时期里建筑艺术风格的发展,便具有特定的建筑美学价值。工部局宰牲场过去是上海公共租界无梁楼盖结构的集大成者,如今又以 1933老场坊的创意产业空间身份介入现代城市生活,凭借着极强的结构表现力和空间张力,成为当今上海乃至全国工业遗产再生的经典案例。而它沧桑的历史背景,幽闭的建筑空间,古罗马巴西利卡式风格带来的强烈光影对比,也使其一度成为沪上摄影师最为之疯狂的探险乐园和艺术家创作的主题来源。作为工业建筑,却明显打破了人们心中标准化厂房的固定印象,沿街全是图案精美的镂空小方格花窗。而走入其中,无论是室内无梁楼盖平整的天花,通体平滑柱头巨大的伞形柱,还是横亘于内院上空的 13 座天桥,都极具视觉冲击力。

4.2建筑空间组织与结构形式的交融

作为少有的结构设计和建筑设计完美配合的优秀案例,宰牲场又因为承担生产任务,面临比一般公共建筑更严苛的工程条件,从而使得其结构价值更具突显。上海公共租界工部局宰牲场高水平、先锋性的设计与建设呈现出更丰富的价值内涵,因而其结构技术特征的保护值得更多的关注与重视。

现代建筑的先驱柯布西耶提出建筑是居住的机器,而宰牲场可以理解为一部生产的机器。其最独特之处在于建筑空间、结构和功能的配合。作为生产性建筑,占核心枢纽地位的功能需求决定了建筑的空间布局,也影响了建筑的结构选型;而集中化的建筑空间组织原则又进一步对结构设计提出了更细致、更具体、也更严苛的要求;反过来建筑的结构形式保证了集中化组织方法的可能性,又与建筑设计一道成为宰牲场高效运转的最坚实的基础,建筑空间组织与结构形式有机互动,和谐交融。可以说,宰牲场是建筑设计和结构设计高度协调配合的典范。

4.3公共租界工业建筑的结构代表

上海公共租界工部局宰牲场作为我国近代工业遗产的重要组成部分,其极具代表性的结构技术,集中体现了近代上海先进的无梁楼盖结构技术和钢筋混凝土材料技术的应用。其复杂的功能要求和客观条件限制不仅催生了一个优秀的建筑方案,也成就了一个优秀的结构设计案例,结构技术价值异常突出。可以说,理性的设计思维贯彻了这样一座工业建筑设计的全过程。奇异诡谲的内部空间,尺度巨大的蘑菇柱头看似毫无章法,正是建筑自身的生成逻辑使然。

宰牲场的主体结构工程施工质量上乘,钢筋、混凝土强度和耐久性均是可靠的,这都帮助我们认识到优秀工业遗产的结构技术价值。2006 年上海建筑科学研究院对宰牲场进行了房屋质量检测,发现其主体部分的蓄牲楼、宰牲楼和冷却楼各区域内相对高差数值不大。通过现场检测,确定房屋目前没有明显的不均匀沉降,也没有发现地基不均匀沉降带来的明显损伤。房屋上部结构柱、板、梁的承载力大多满足要求。可见结构工程师在结构设计时充分考虑了上海本土的结构设计条件,有的放矢,对症下药,完成了高质量的结构设计,直到近 90 年后的今天仍然可以安全承载。

宰牲场适宜的结构形式、清晰的空间构成与合理的功能设计为公共租界内的居民获得安全有保障的肉品提供了条件。而区别于其他诸多采用无梁楼盖结构体系的工业建筑,宰牲场的结构工程师面临着建筑方案更复杂和生产功能荷载要求更严苛的双重考验。此时工程师巧妙地化解了原来复杂平面布局带来的成倍计算量,四两拨千斤,出色地完成了宰牲场的结构设计任务,使宰牲场一跃成为公共租界同类建筑的佼佼者。而负责该项目的结构工程师温特贝格本人亦基于此次复杂工程条件下的设计经验,在近代中国权威的专业技术刊物《中华国际工程学会会刊》中介绍了无梁楼盖的结构设计方法以及在上海的本土化工程应用,将这一建筑技术总结归纳、推广普及,也为公共租界相关建筑法规提供了值得参考的工程案例,为公共租界乃至全国范围内类似工程问题的解决提供了标杆式的范本,为促进建筑技术的本土应用和普及提供了专业实践经验的积累和探索路径的可能。

张鹏,贾兴舟.结构技术视角下的原上海公共租界工部局宰牲场特征与价值[J].建筑遗产,2022(04):74-81.

欢迎关注《建筑遗产》2022年第4期

(总第28期)

学术投稿邮箱:jzyc.ha@tongji.edu.cn

邮局订阅:邮发代号4-923

官方微店有售

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):张鹏 贾兴舟 | 结构技术视角下的原上海公共租界工部局宰牲场特征与价值

规划问道

规划问道