1

乡村产业振兴的现实困境

1.1 产业发展缺乏跨界协同,

乡村是以家庭为中心、以农业为产业基础、以血缘地缘为纽带的社会空间组织单位,呈现松散游离的原子结构。乡村是一个相对封闭的经济统一体,相邻区域的村集体资源禀赋较为相似,在产业发展方面缺乏产业协同的路径;同时,受制于人才、资源、渠道,也缺乏向上争取产业资源的话语权。再加上集体所有权对乡村土地流动的制约,生产资料的社会化集中和最优利用难以实现,跨村际协作的实施较为困难,束缚了乡村产业向专业化、集群化的转变。

1.2 村庄规划缺乏管控引导,

传统语境下的村庄规划,历来重空间轻产业,重建设轻农业,产业空间结构、产业用地布局缺位。村庄布局规划主要是针对农村居民点的等级、规模、结构进行合理安排,村庄建设规划侧重村庄物质环境建设。而农业部门主导的农业产业发展规划,对于产业空间的管控缺乏有序引导。

1.3 产业主体缺乏有序引导,

乡村振兴的核心是产业,产业振兴的核心是资本。然而资本下乡普遍面临难以落地生根的难题。一是城市周边大量农用地已经流转给中小企业,使得农地退出成本高,可供规模经营的空白农地少,农用地功能难以整合协同。二是乡村产业发展所需的必要农业生产、休闲相关配套,往往需要产权独立的经营性建设用地,作为固定资产进行融资,而农村宅基地无法成为农村产业发展用地来源。资本下乡无法在农业种养环节获得收益,在资本逐利规律的作用下,乡村振兴项目最后往往会忘记初心,撤回了向乡村的流动。

2

乡村产业空间结构范式

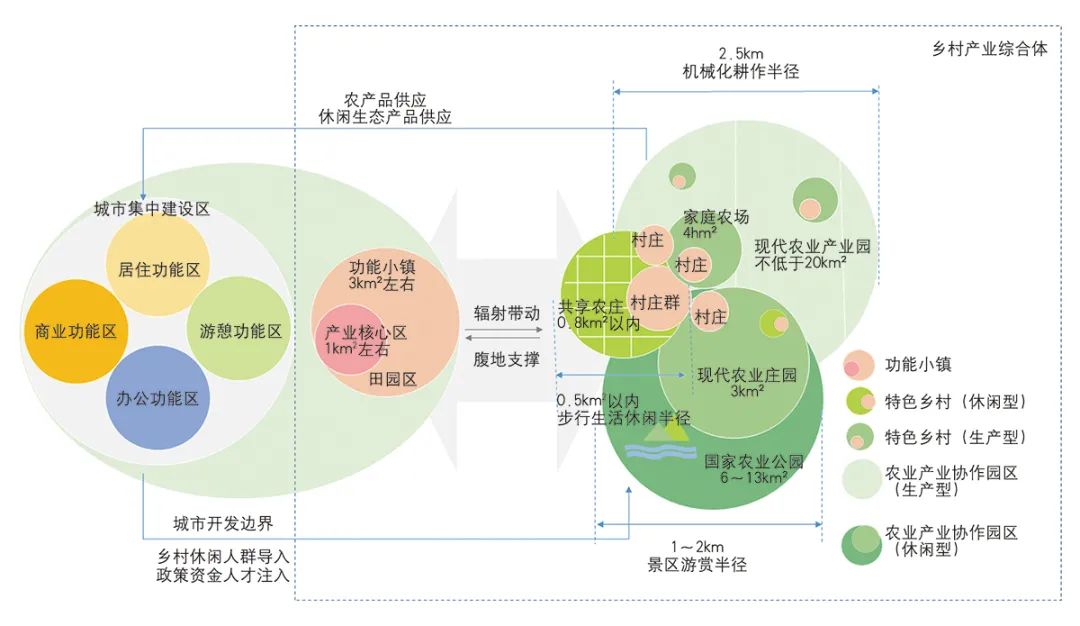

结合不同乡村产业形态的规模大小、辐射半径、主导功能、经营模式和建设主体的特征,本文提出“功能小镇-特色乡村-农业产业协作园区”(以下简称“镇-村-园”)的三级空间组织模式。

(1)功能小镇为引擎。

功能小镇是乡村产业的核心集聚区,是培育优势产业集群、提升乡村产业竞争力、引导产业转型升级的空间载体。功能小镇承担着管理园区化、服务总部化、品牌标准化的三产升级迭代任务。

功能小镇面积一般在3km2左右(不大于10km2),配套产业建设用地控制在1km2左右,建设面积不大于功能小镇范围的30%,类似功能小镇,可辐射0.5~1.0km的产业功能单元。此类产业空间应由区级以上政府统筹管理,引进龙头企业投资运作、村级合作社参与,采取规模化发展、景区化管理、品牌化运营。

特色乡村是依托自然村湾,联动周边农地,承担乡村生产、生活配套和乡村旅游功能的片区。特色乡村按照主导产业类别,可分为生产型的专业村和休闲型的农旅村。

特色乡村宜选取具有产业基础或自然资源特色的村湾或村湾群,每个特色乡村应以适宜步行的500m为辐射半径,辐射约0.8km2左右范围的农用地,村庄建设用地面积约10~20hm2。特色乡村可由各镇街统筹管理,采取村集体主导(袁家村)或者村企合作模式(成都郫都区多利农庄),引入品牌运营和文化体验。

农业产业协作园区即以1个或几个行政村为单位,发展适度规模农业或休闲农业等功能。农业产业协作园区承担着产销一体化、高效科技化的一产升级迭代任务。生产主导型园区以2.5㎞以上的机械化耕作半径为辐射范围,规模一般大于20km2,休闲主导型园区以1~2km的合理景区游赏半径,规模在6~13km2左右。农业产业协作园可由村集体引导,企业、合作社主导,农户参与,采取农业托管或景区运营模式,按相关农业园区、景区规范进行建设和管理。

在“镇-村-园”的基础上,可形成城乡一体的产业空间“辐射带动-腹地支撑”良性循环:城市以制造、科技、文化等二、三产业为核心强化集聚效益,同时向乡村注入政策、资金、人才等发展要素,辐射带动乡村产业,乡村产业形态逐步从传统小农经济转向农业产业园、家庭农场、共享农庄等高级形态,同时为城市市民提供农业、生态、休闲产品支撑(图1)。

▲ 图1 | “镇-村-园”乡村产业空间结构范式

▲ 图1 | “镇-村-园”乡村产业空间结构范式3

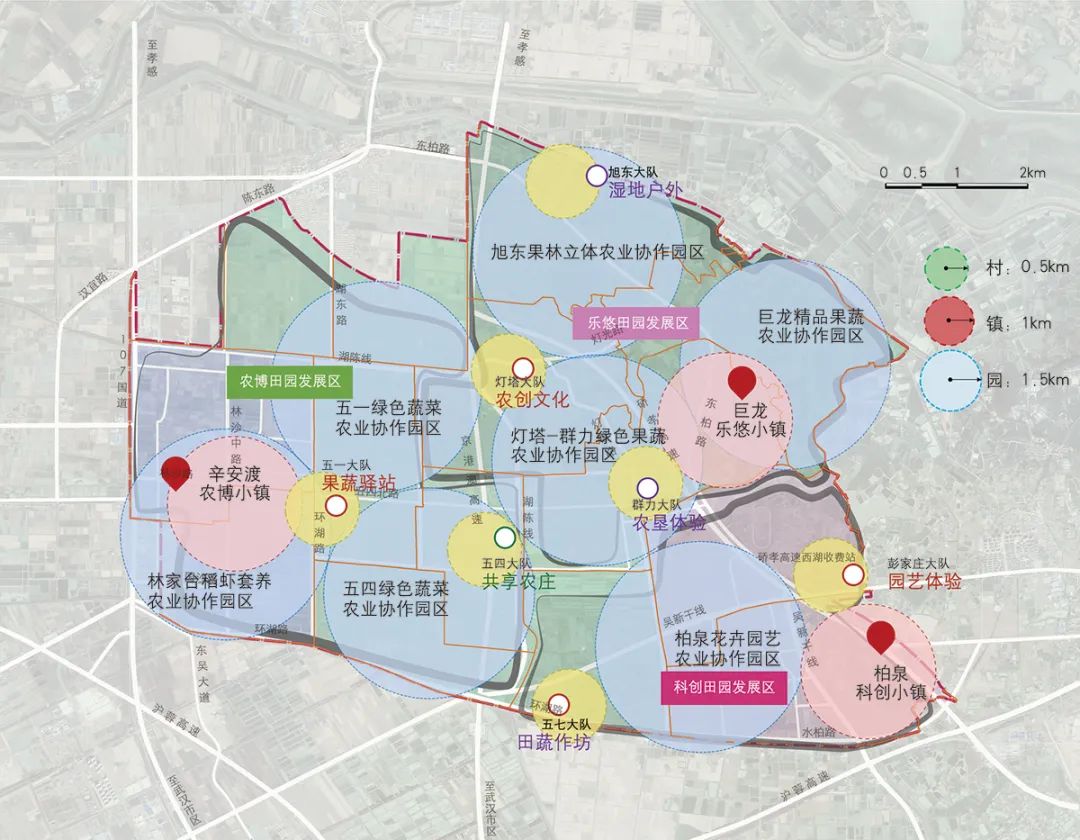

实证研究——以武汉市东西湖区都市田园综合体规划为例

武汉市于2018年开展市级都市田园综合体创建工作,东西湖区田园综合体(以下简称“综合体”)申报成功并成为市级四大田园综合体试点之一。综合体位于东西湖区总体规划的现代农业发展区域,也是国家现代农业产业园创建的核心区域,总面积69.29km2。

资料来源:《东西湖区都市田园综合体建设实施控制规划》。

3.1 城乡产业协同策略:单元构建

资料来源:《东西湖区都市田园综合体建设实施控制规划》。

3.2 产业空间耦合策略:单元分解

资料来源:《东西湖区都市田园综合体建设实施控制规划》。

“一镇”,即柏泉嫘祖庙科创小镇,小镇范围2.47km2,以嫘祖庙为核心,依托周边农科所、农业嘉年华等科创展示龙头企业,强化本区科技农业辐射引擎作用,完善电商、企业孵化等生产配套服务,以及田园度假等乡村休闲旅游配套服务。小镇遵循“满足产业规模化的要求、建设有相对集中空间、可发挥产业集聚效益”三大原则,依托嫘祖庙现状村湾,规划形成集中连片的农业产业建设用地。

“两村”,即五七、彭家庄美丽乡村,范围共计1.79km2,结合本单元科创功能,发展以五七田蔬体验加工和彭家庄园艺展示为主的特色农业专业服务村,为周边农业园区提供生产、生活服务配套。村庄建设用地共计26.77hm2,占特色乡村区的15%。

3.3 产业用地管控策略:弹性管控

为应对多元产业主体的空间诉求和多类产业空间的不确定性,结合自然资源部对加强国土空间用途管制、探索规划的“留白”机制的要求,综合体产业用地采取三种弹性管控方式:一是点位控制,对于暂时无法明确具体位置的项目,可以在用地规划图当中采取“点位”控制的方法,即预留用地不定位。二是留白用地,对于一时难以明确具体用途的建设用地,可以采取“留白”处理,暂不确定具体的规划用地性质,即预留用地不定性。三是机动指标控制,预留一定比例(原则上不超过5%)的建设用地机动指标,用于农民居住、农村公共公益设施,以及分散的乡村文旅设施和农村新产业新业态等项目,即预留指标不落地。

4

结语

乡村产业空间优化的实质是不同驱动力作用下人口、资本和土地的自发循环流动,是以城带乡、以镇带村、以村带园的动态良性互动。本文所研究的产业空间结构,不是一个静态的空间图景,而是乡村产业-空间耦合作用下的动态过程。乡村地区的规划也应具备更多弹性和应对不确定性的能力,顺应乡村产业发展趋势,引导乡村要素合理流动,促进产业空间有效集聚。

原文介绍

《产业振兴下的乡村产业空间特征及规划策略——以武汉市东西湖区都市田园综合体为例》一文刊载于《城市规划》2023年第3期,第105-114页。

王蒙,武汉市规划研究院,规划师,410685074@qq.com。

【全文下载】文章已在知网发布,复制并搜索下方网址,或点击下方“阅读原文”,即可下载阅读全文。

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】产业振兴下的乡村产业空间特征及规划策略——以武汉市东西湖区都市田园综合体为例

规划问道

规划问道