一、研究背景

随着宁波市委市政府提出“拥江揽湖滨海”的整体城市发展战略,东钱湖区域定位提升为城市“副中心”、大宁波“城中湖”和建设“主战场”,确立了东钱湖“城-湖”联动的发展格局。然而,作为未来建设重点区域的宁波东钱湖会展新城片区位于东钱湖泄滞洪区域,关系到下游宁波中心城区的水利安全。按照传统的规划路径,开发建设会造成水体库容的减少,新城自身的雨水径流叠加,将进一步加剧周边及下游区域的洪涝压力。区域定位和城市发展的要求与生态安全矛盾突出,水利生态安全形势十分严峻。亟需寻求一条兼顾发展与水利安全的新路径。

水与城市的发展息息相关,古今中外主要的城市都是邻近水系而逐步发展兴盛的。在现代城市,滨水区域往往是土地价值最高的地区,成为城市经济中心(上海滨江等)、游憩中心(杭州西湖等)、产业中心(苏州金鸡湖等)等,是集中彰显城市特色与品质的重要窗口。想要与水和谐共处,仅仅依靠传统的以堤防和工程管线为主的刚性防控手段,已经显示出在不可预测的自然灾害面前的弹性和适应性的缺失,系统呈现出一种失衡的状态。

韧性理论,强调城市或区域在遭遇侵扰后,系统自我调控达到新的平衡效果的过程。相较于刚性系统对于灾害的“防御”和“控制”,韧性系统更强调与灾害共存,关注城市与灾害之间的相互适应,为新时期的城市规划提供了一种全新的视角。

二、韧性理论:一种全新

的分析视角与实践启示

近年来,面对日益频繁的极端天气对城市系统的巨大冲击,人们对于建设韧性城市的重要性认识不断加深,韧性城市作为实现可持续发展的新兴战略已经成为国际社会的基本共识,成为未来城市发展的核心指标之一。

韧性被认为是系统在承受冲击或不确定因素的影响下,不改变其结构和功能的能力。韧性理论最早是由克劳福德.斯坦利.霍林与1973 年于其著作《生态系统韧性和稳定性》中引入生态学领域的,学界关于韧性的研究经历里从工程韧性(Engineering Resilience),到生态韧性(Ecological Resilience),再到演进韧性(Evolutionary Resilience)的三个阶段。工程韧性理论强调系统保持平衡的能力,认为系统只有唯一的平衡状态;生态韧性理论通过引入了适应性概念,认识到系统可以存在多个平衡状态,并在受到扰动时,在不同的平衡状态之间切换;而演进韧性则认为任何系统都是在不断演进中的,不可能永远停留在某一个阶段,因此是“动态非平衡”的状态。在演进韧性的视角下,扰动和冲击不被视为是系统的威胁,反而,在扰动可控的理想状态下,外界的扰动反而可以增加系统的活力和多样性。

人类的开发建设活动,作为最典型的对原有系统的“扰动”,通过人文社会系统与自然生态系统之间不断的动态作用,塑造了复杂的社会-生态的韧性系统。从积极的方面来看,生态系统展现出持续的正向演替过程,多样性和生产力持续提升;人类社会也不断地朝着更健康、高效和具有生命力的方向发展。而城市作为最复杂的社会-生态系统,其韧性取决于城市人文社会系统与自然生态系统之间存在的复杂的平衡关系 。

在这样的认知框架下,韧性被定位为复杂的社会-生态系统为回应压力和限制条件而激发的一种变化(Change)、适应(Adapt)和改变(Transform)的能力。这种能力包括:恢复力、适应力和变革力。恢复力强调的是系统受到冲击后恢复到原有状态的能力,适应力与变革力则是分别从逐渐适应和快速变革两种途径,达到新的韧性状态的方式。

传统江南水乡水城共生空间是一种典型的韧性系统,水系河流的自然生态系统与人文社会系统之间通过经年累月的良性互动,构建起一种具有弹性的可持续发展关系。文章尝试对宁波地区传统水城共生韧性机制进行分析,厘清洪涝灾害特征与水网空间格局如何塑造城镇选址、布局和空间格局,以及社会活动及地域文化如何提升和优化水网空间,用以理解社会-生态系统之间的循环调控机制,立足地域特有的生态智慧,对东钱湖会展新城区域构建韧性的水生态安全格局提供实践指导。

三、宁波传统水城共生空间

韧性机制思考

宁波濒海枕江,河网密布,是典型的江南水乡地貌。自唐代建城以来宁波的发展一直受到水患侵扰。海水咸潮沿江河倒灌导致沿岸水土斥卤无法耕作,上游水系源短流急,淡水难以蓄滞。每年还周期性的受到洪涝灾害侵袭,受梅雨和台风影响,暴雨频发,而中心城区所在的平原地区排水受潮汐托顶,行洪速度缓慢,造成长时间的内涝。

水安全是城市建设的第一要务。为解决水患问题,古代宁波地区逐步发展出了一套与水和谐相处的应对系统。

3.1

御咸蓄淡的塘河水网系统

宁波古城即位于放射状水网的中心。在没有现代化工程的古代,宁波古城在区域洪涝灾害频发的大环境下仍能安全无虞,凭借的是其极具特色的治水智慧。其一,利用城内纵横发达的河渠水系进行调蓄。宁波古城水网纵横,水面率高达16%,再加上城内有日湖和月湖两大内湖蓄淡调洪,城内实现快排缓受;其二,以护城河与提防形成的外围保护环。通过“水门”、“水喉”的启闭,就可阻断洪水入城,汛期过后再通过排水沟渠快速排出城内涝水。

3.2

依水而生的水乡生活方式

塘河既是城市的骨架,也是重要的公共空间。城镇空间基本沿河发展,街随河走,并衍生出“一河两街” “前街后河”“街河并行”等多种空间形式。居民无论是从事农业渔业生产,还是日常出行、洗濯、民间婚丧嫁娶、仪典礼俗,都与塘河息息相关。城市公共空间也基本都沿河而建,重要公共建筑围绕桥头、水埠、水陆码头等布局,茶坊、酒楼和集市滨水建设,构成了宁波传统的念珠状公共空间体系,水系也就成为城市的公共活动中心。

江南小桥流水、烟雨汀洲的滨水环境,催生了独特的文化与美学。宁波古城中的月湖从南宋便开始理水造景,广筑亭台楼阁,遍植四时花树,形成月湖十洲胜景。宋元以来,月湖成为浙东学术中心,风流人物都在月湖水畔挥毫泼墨,留下了不可磨灭的印记。

3.3

双向均衡调节的生态智慧

四、东钱湖会展新城的

韧性构建策略

4.1

现状概况:水利安全的挑战

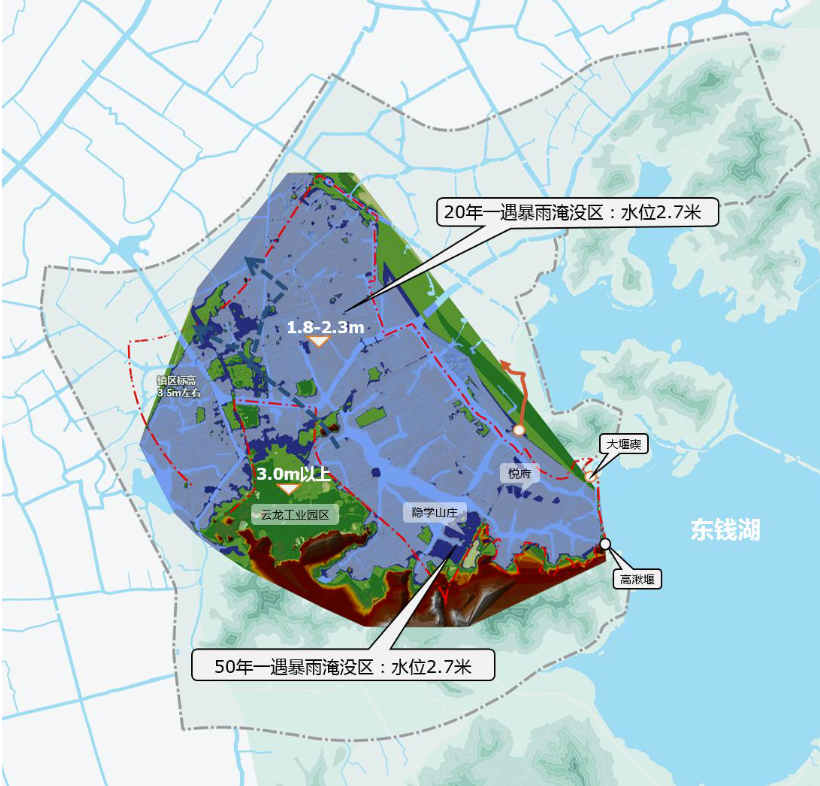

现状20年一遇暴雨的淹没范围

4.2

基于三力模型的韧性构建策略

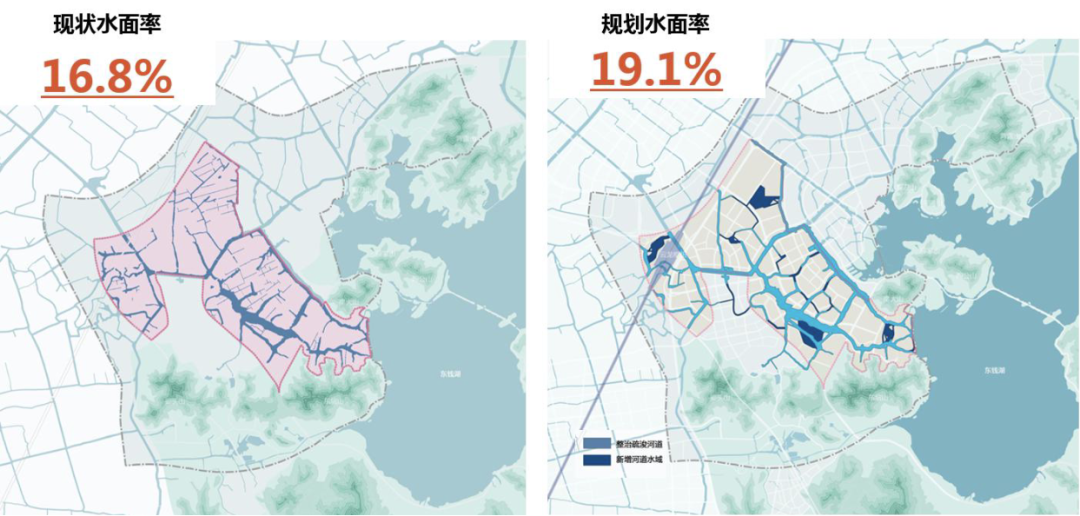

现状及规划水面率

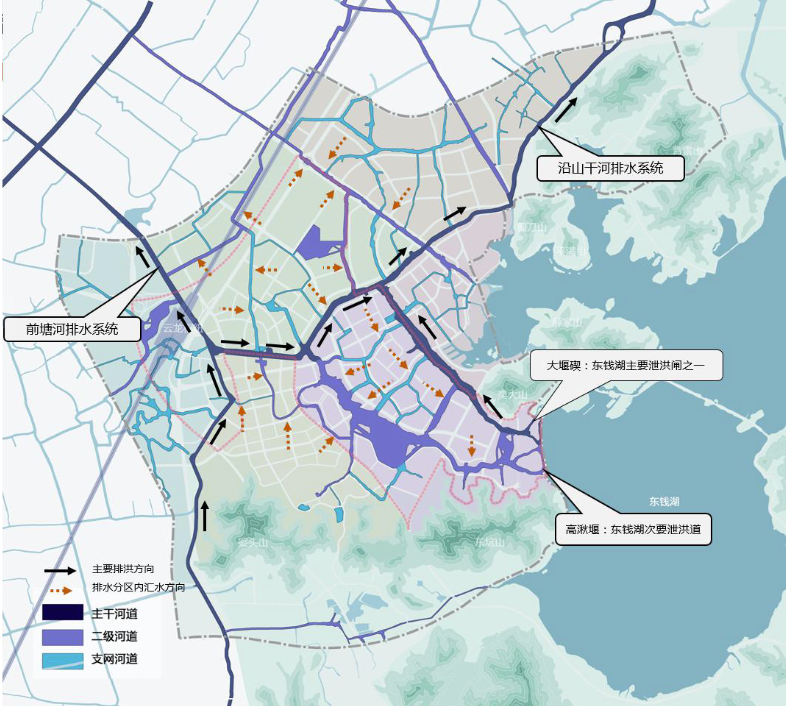

三级水网格局

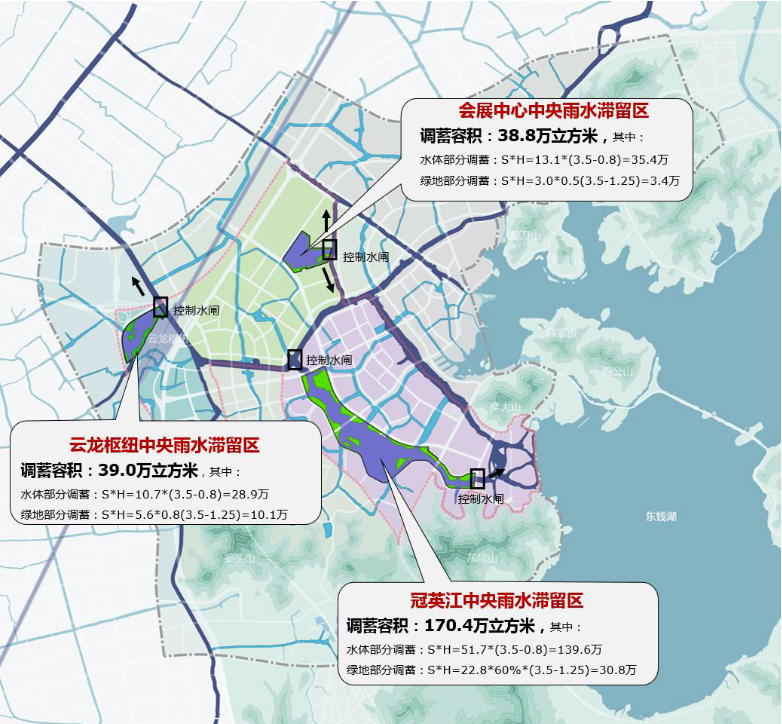

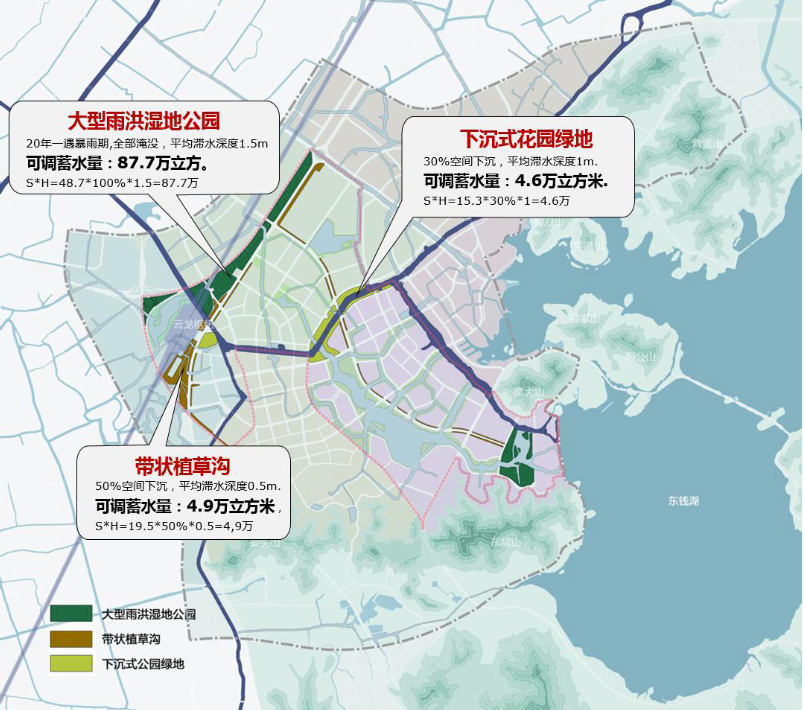

分散的雨水滞留区

分散的雨水滞留区

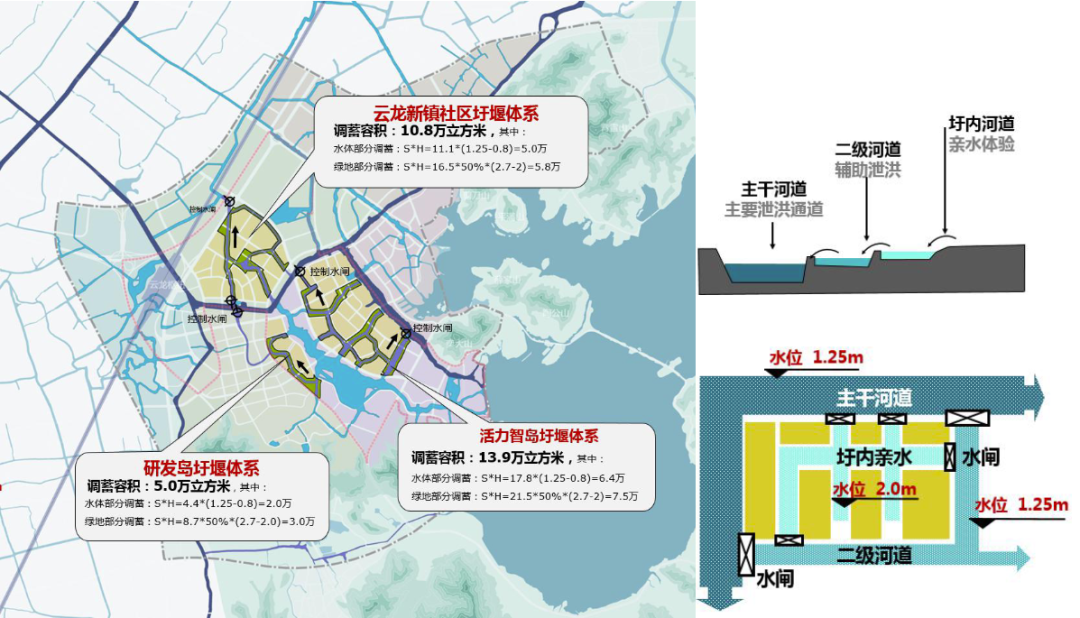

分级调蓄的圩堰体系

多样化海绵设施

4.2.2 适应力:基于功能复合与多系统协同的适应提升

适应力强调多元的使用功能以及多系统的有机复合,满足生态环境与社会经济效益共赢的需求,提升系统的多样性和活力,推动韧性的提升。

第一,蓝绿空间的功能多元复合。洪涝灾害是罕发事件,因此规划需在城市空间中尽量营造可以兼顾日常与洪涝期使用的多用空间。为应对水位的涨落,规划在河道水岸两侧设置一定范围的可淹没区,50%的水岸绿地处于可被淹没的范围,形成漫滩湿地的滨水景观。非汛期时作为雨水调蓄设施的下沉式绿地、广场、地下蓄水空间等,在正常情景下可作为城市公园、游憩广场、地下停车场等,兼顾社会经济与生态效益。

新技术、新理念带来系统的变革与提升,基于变革力的韧性机制中,变化将成为系统成长的助力,在本规划实践中主要包括:科技的运用和文化的培育。第一,构筑智慧城市河道管理系统,实时监控,联动调控。建立智慧河道管控系统并纳入宁波智慧城市数字监控平台,联动城市防汛预警监测中心,通过云平台实时监测片区河道水位监测点和道路积水监测点,实现区域协同和动态调控。

智慧河道管理系统

第二,培育与水共生的特色城市文化。文化对于构建人与环境的和谐关系具有重要作用,是人类追求精神富足和更高品质生活的必然要求。在宁波传统的水乡格局中,水系是联系城市经济文化活动的骨架脉络,也是展现城市特色的核心空间。规划强化水系作为联系各个功能组团,实现人群交往的连接脉络,将城市公共活动引向水边,使河流水系成为承载市民生活记忆的场所,结合江南传统水乡空间特征,建立线性的生态商业交往空间;强化滨水空间景观环境的打造,进一步凸显宁波新水乡的城市特色风貌,建立宁波城市新名片。

以水为脉的城市空间

五、小结

在韧性理论的认知框架下,规划设计应主动地将冲突转换为机遇,将人类开发建设活动对原有生态环境带来的扰动和改变,变成积极的因素,推动自然生态系统向着更加多元、复合、活跃的方向发展,促进城市与自然的和谐发展,从而提升整个系统的韧性程度。本文提出以恢复力、适应力、变革力的三力为韧性构建框架,并从宁波传统的水城共生系统中学习普适的生态智慧,从水网格局的提升优化、使用功能的多元复合、系统网络的衔接协同、智慧动态管控等方面提出了一种基于韧性构建的实践探索。

不同的项目其韧性构建的核心议题不同,且具有显著的地域性特征。本文仅结合宁波东钱湖会展新城的规划实践,针对洪涝灾害提出了一些韧性构建的策略。不同地区、不同尺度、不同议题下的韧性构建机制还有待进一步的研究。

作者介绍

胡佳瑞 上海同济城市规划设计研究院有限公司

包恺 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):年会论文宣读 | 韧性理念下宁波东钱湖会展新城规划策略探索

规划问道

规划问道