摘要:文章结合相关样式雷图档、历史档案、清代宫廷绘画、近代所拍摄的老照片等文献资料,通过对现存德和园大戏楼与故宫畅音阁两座戏台实物和一个承德避暑山庄清音阁戏台遗址的辨析和互证,推导出清宫五座三层戏楼戏台部分结构、空间相似,是为《升平宝筏》等大型连台剧本而设计。并以颐和园德和园大戏楼为例,解析了三层戏台(福台、禄台、寿台)和仙楼四个表演空间及夹层、半地下层设备空间的结构与形制;结合清宫戏本,再现了三层戏台演剧时的运行方式,指出了此类戏台具有丰富多元的上下场方式、综合立体的表演空间和复杂精巧的机关道具三个演剧特点。研究深化了清代皇家三层戏台的空间与使用认知,为相关建筑遗产的保护与展示利用奠定了坚实基础。

清代宫廷演剧活动兴盛,为了满足宫廷观戏需求,清代帝王在宫殿、行宫和苑囿中兴建了各具特色的皇家戏台,其中体量最大、气势最恢宏的当属三层戏台(图1),主要在帝后生日、婚礼、战争告捷、宴请藩王等重大庆典活动时使用。

图1 《平定台湾战图册之清音阁凯宴将士》中的三层戏台演剧

在清代宫廷中先后建成过五座三层戏台,分别是圆明园同乐园清音阁、避暑山庄福寿园清音阁、故宫寿安宫大戏台(外观四层,顶层重檐)、故宫宁寿宫畅音阁和颐和园德和园大戏楼。

圆明园同乐园清音阁是清宫建成的第一座三层戏台,位于圆明园坐石临流东南部,舍卫城以南,买卖街以东。同乐园修建于雍正四年(1726)以前,当时或许已建有清音阁戏台。此时戏台虽外观显三层,但实际并不具备三台同演的功能。根据相关文献档案分析,同乐园清音阁戏楼最晚于乾隆十八年(1753)改建成一座具有天井、地井、复杂舞台设施的三层戏台;咸丰十年(1860),英法联军入侵,同乐园被毁,但戏楼主体结构尚存。同治十三年(1874)清廷曾计划重修同乐园,样式雷第六代传人雷思起担纲设计,绘制了大量画样并制作了烫样,受时局所限,未能付诸实施,残存的戏楼也随之被拆为它用。

避暑山庄福寿园清音阁位于避暑山庄宫殿区东宫中轴线上,建造于乾隆十九年(1754)至二十年(1755)间,后朝并未对院落格局进行大的改变。直至民国时期,军阀进驻,将清音阁各层门窗封闭,改作居住之所。1945年冬,福寿园院落毁于大火,现仅存遗址。

故宫寿安宫大戏台位于故宫内廷外西路寿康宫以北,英华殿以南。最早是乾隆十六年(1751 )时,为庆贺崇庆皇太后六十寿诞搭建的临时戏台,庆寿结束后即拆除;乾隆二十五年( 1760)为崇庆皇太后七十圣寿,正式修建寿安宫大戏台;崇庆皇太后去世后,专为太后修建的寿安宫戏台闲置,而且此时宫中已另有三层戏台,于是嘉庆四年(1799)时嘉庆帝下令将寿安宫戏台拆除。

故宫宁寿宫畅音阁位于故宫宁寿宫后区东路南端,养性殿东侧,始建于乾隆三十七年(1772),建成于乾隆四十一年(1776)。据档案记载,嘉庆七年(1802)和光绪十七年(1891)曾对宁寿宫畅音阁进行过维修。

颐和园德和园大戏楼位于颐和园东宫门内,仁寿殿以北,原址是清漪园时期的怡春堂,始建于光绪十七年(1891),建成于光绪二十一年(1895)。建成后曾在光绪朝有过一次大修。

故宫宁寿宫畅音阁和颐和园德和园大戏楼是现存仅有的两座清宫三层戏台建筑实物。

根据样式雷图档等历史档案、清代宫廷绘画作品、近代所拍摄的老照片及现存两座戏台实物和一个遗址可以看出,五座三层戏台除寿安宫戏台外,其形制大体一致,体量相似(图2 )。

图2 五座清宫三层戏台

2a. 圆明园同乐园清音阁;2b. 避暑山庄福寿园清音阁;2c. 故宫寿安宫大戏台;2d. 故宫宁寿宫畅音阁;2e.颐和园德和园大戏楼

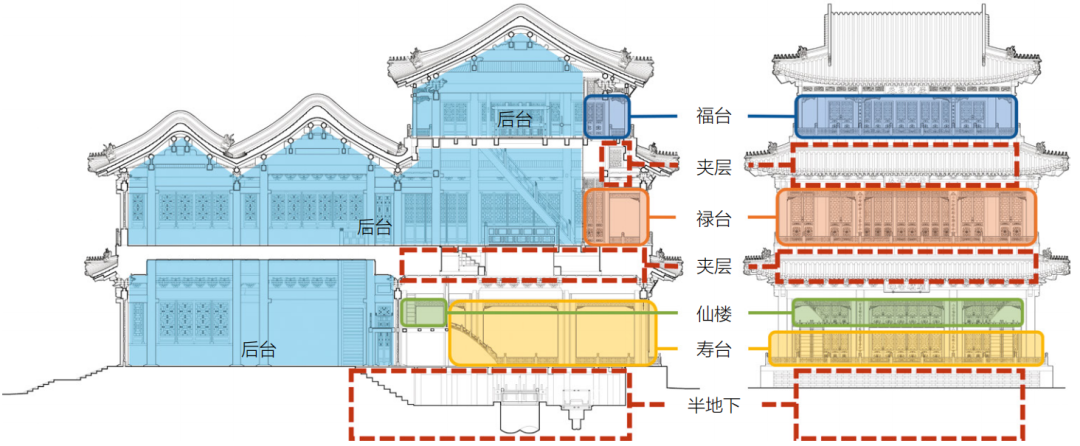

清宫三层戏台外观可见三层,每一层都是一个表演的舞台,分别称“福台”“禄台”“寿台”。一层寿台后部有仙楼,寿台下面有半地下层,寿台天花至二层禄台间和禄台天花至三层福台间有夹层,夹层内安置专为演剧服务的机关。也就是说,三层大戏台在垂直方向从上到下依次是福台、夹层、禄台、夹层、仙楼、寿台、半地下七个空间层次,其中福台、禄台、仙楼和寿台是表演区(图3)。每个空间层次上,都有相应的设备和装置,可以控制演员或切末的升降,实现各个垂直空间的贯通互动。

图3 清宫三层戏台各空间示意图

笔者于2011年至2012年全程跟进颐和园德和园大修工程,借此机会曾反复踏勘测量德和园大戏楼,尤其是一些常态下不可达的隐蔽部位,因此对德和园大戏楼的建筑实物具体情况有较为深入的了解。下面以颐和园德和园大戏楼为主,具体说明清宫三层戏台的基本构造。

颐和园德和园大戏楼一层寿台面阔17m,高1.3m,平面呈正方形,是主要的表演区。戏台四面各显三间,明间面宽5.5m,次间面宽4.5m,进深与面宽相同,檐内通见方14.5m。周匝共12柱,柱高4.5m。寿台上东、北、西三面以高0.5 m的低矮栏杆围合。

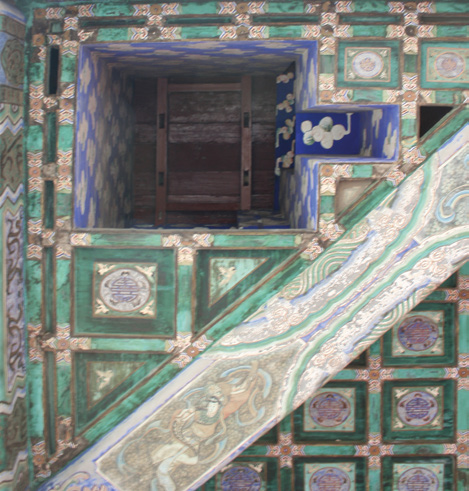

寿台天花上共有七个天井,正中是一个近4m见方的大天井(图4),东北角和西角各有一凸字形小天井(图5),东西两侧各有一南北向长方形天井(图6),东南角和西南角仙楼上各有一东西向长方形天井(图7),这些天井与禄台联通,平日这些天井覆以活动的提环板。

戏台南侧建有仙楼,与戏台同宽,进深2.7 m,高2.3 m,是阁楼式的表演台面。仙楼上下是可开启的隔扇,分隔戏台及其南侧的扮戏楼。仙楼东西两侧各有两架南北向可移动的楼梯踏跺即仙桥(图8)与戏台相连。仙楼上东西两侧各有东西向楼梯((图9)通向东南角和西南角的天井口。

图4 寿台中央天井

图5 寿台东北角天井

图6 寿台东侧天井

图7 寿台东南角天井

图8 寿台和仙楼间的仙桥

图9 仙楼和天井间的仙桥

寿台檐柱内侧铺一圈地面砖,再内地面铺木板,其中央及东西两侧有若干个开口,上覆两端有铁环的长条木板,称提环板,可灵活拉开,拉开后可下到寿台下的半地下层。

颐和园德和园大戏楼寿台下是层高2.2m的半地下层,东、西、北三面承重砖墙厚2.4m,其中东西两面各开三个0.9m见方的气眼;南面墙厚未知,正中有2.3m宽的楼梯踏跺通往南侧扮戏楼一层室内。

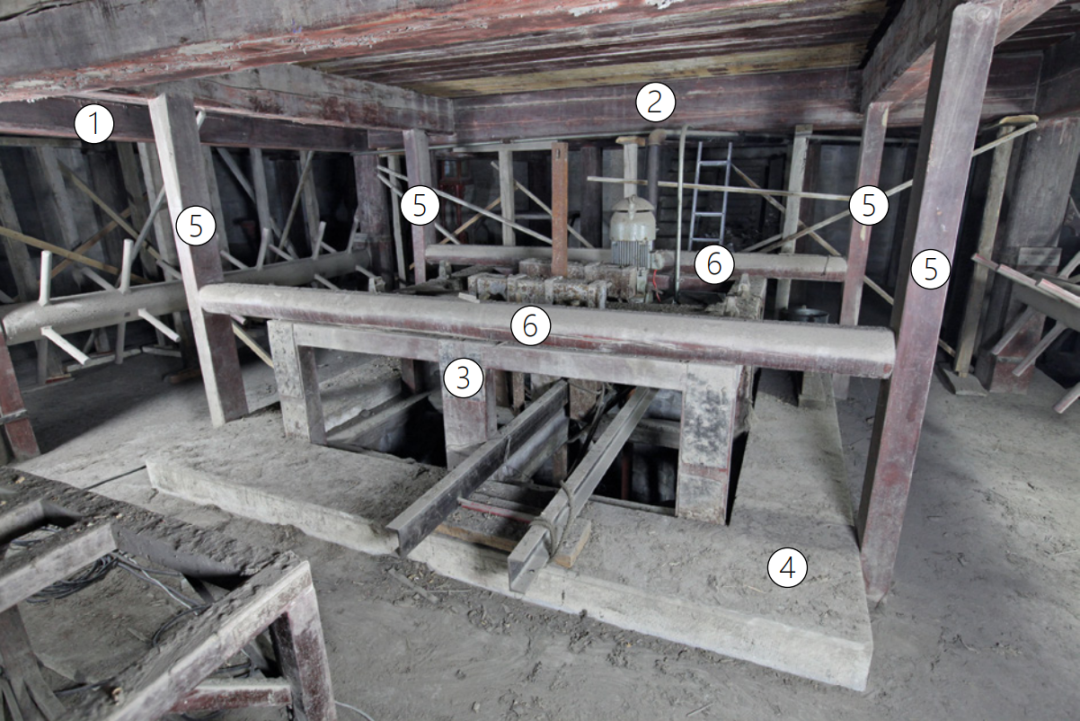

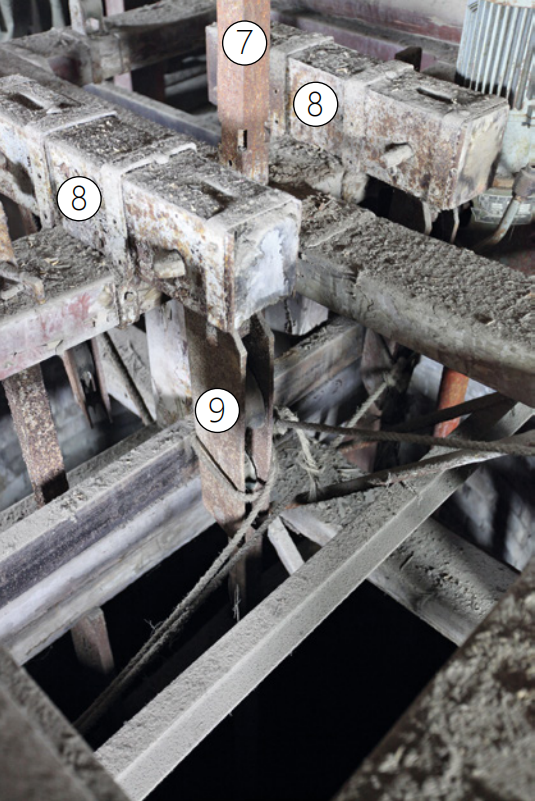

半地下层上架南北向承重楞木①和东西向楞木②,承托寿台地板。中央有至少深9m直径约2.2m的地井,井口架双层田字木架③,木架外砌一圈宽0.5m高0.2m的井台④,再外侧立4根押梁柱⑤,柱间有两根东西向押梁⑥紧压木架(图10)。田字木架中心贯穿方形铁梃⑦,上端端头处留有卡槽,高出木架上皮1m有余,下端探入水中,长度不明;其南北两侧各有小铁梃贯穿,在木架下方通过扁形横轴相连,中梃则穿过横轴中心。上层木架上用铁箍固定锯梁⑧,并在其两端安铁合蝶双联铜滑车⑨,即由两个滑车竖直排列组合而成的滑轮组(图11),东西两侧木架与滑车对应的位置以铁箍固定4个小滑车。木架东西两侧承重柱间设两个南北向贯架辘轳梃,每个均匀排列十字形绞木六组(图12)。另外,根据同治朝样式雷绘制的三层戏台地井立样,地井木架上还应平铺一个穿过中梃的圆形井盖,上钉合页,可沿中线折起,在中梃周围留有八个透铁活眼。

图10 半地下层中央地井及周边贯架

图11 贯架上滑轮装置

图12 半地下层西侧辘轳

通过对现存实物的勘察分析推测,演剧时,绳索一端缠绕在辘轩梃上,另一端穿过小滑车及双联铜滑车固定在中梃及与之相连的器具上,绞动绳索便可使中梃带动道具升起,通过中央地井口升至寿台。

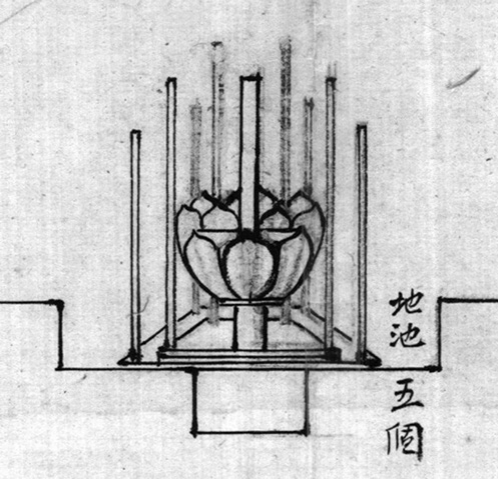

此外,在中央地井的东、西、北三面还环绕着地池五个,深约0.4m,地池中央为方形孔洞,深度不明,其上放置与地井贯架原理相似的木架一个(图13),用于升降舞台道具。

图13 半地下层东北方向小井及木架

图13 半地下层东北方向小井及木架

顾和园德和园大戏楼中层禄台四面各显三间,周围廊,檐柱高3.7m,檐内通见方14.5m,与寿台等大;金柱高6.4m,金柱内通见方10m。禄台被北侧金柱间的隔扇分成了室外和室内两部分,室外是“凸”形表演区域,明间金柱间的隔扇向南内折,形成类圆弧状,使舞台最大进深从2.25m扩展为3.7m ;室内是“凹”字形后台,与扮戏楼二层相通。

禄台地面满铺木板,中央与寿台中央天井对应的位置开口(图14),可从禄台后台直通一层寿台,上覆提环板(图15),可按需启闭;天井南面禄台与寿台间夹层中有5级踏跺,可从禄台下至天井南侧壁的方形活动木板处。另外,禄台地面东北角和西北角、东西两侧檐柱和金柱间与一层天井对应的位置,均有开口,上覆提环板,贯通禄台与寿台间的夹层。6个小天井侧壁间皆搭建井字木架(图16),平行木梁上各嵌有2个滑车。在天井南侧的暗层中平行配置辘轳梃一个,梃身上缘紧贴提环板下皮,其上三组十字形绞木则突出楼板,为立高约0.3m,横跨天井的门形木架(图17),上安滑车。利用整组装置,便可使各种道具或演员通过天井在寿台与禄台间往来。禄台中央开口处的东、北、西三面立有围护栏杆。栏杆外,东西二次间各有楼梯一架直通上层福台。

图14 禄台中央开口

图15 禄台提环板

图17 地面的木架

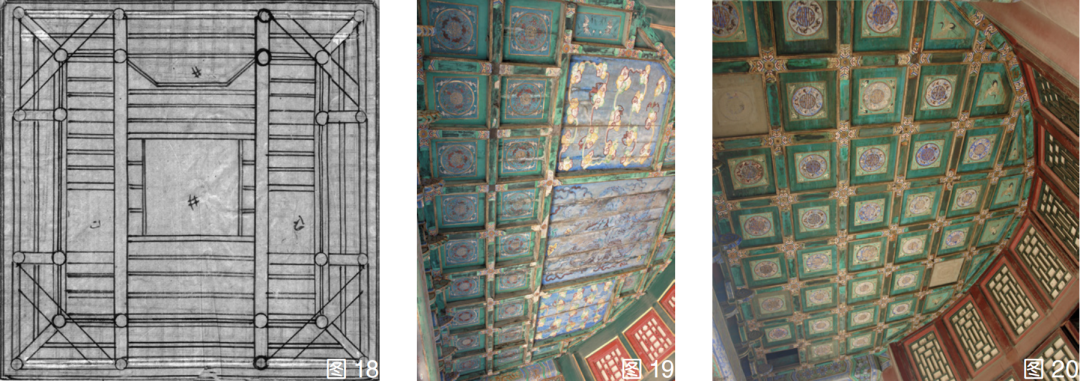

根据圆明园同乐园清音阁样式雷图档(图18)和故宫宁寿宫畅音阁建筑实物(图19),禄台北侧表演区上天花并列开3个天井,但颐和园德和园大戏楼现存建筑实物为普通天花(图20),或许是德和园后期改造修缮的结果。

图18 样式雷图档中圆明园同乐园清音阁二层梁架仰视图

图19 故宫宁寿宫畅音阁二层天花

图20 颐和园德和园大戏楼二层天花

颐和园德和园大戏楼上层福台四面各显三间,周围廊,外圈十二根擎檐柱较下层外檐柱内收1m,通见方12.5m;内圈檐柱高2.7m,檐内通见方10m。檐柱间安隔扇将福台分隔成室外和室内两个部分,室外周围廊,为表演空间,室内为后台。福台表演空间明间檐柱间隔扇同禄台做法一致,呈南向圆弧状,扩展舞台进深。室外地面原本满铺木板,北侧有三地井可通往福台和禄台间的夹层,井口上覆提环板,夹层内有升降设备,与禄台地面相似有部分露出(图21),与禄台上天井对应相通。

图21 寿台地面木架

福台中央有4m见方的天井,天井内侧安铜滑车,南面两个,北面一个。天井四角立高1.9m的柱,柱间以梁相连组成木贯架,东西两梁上各以铁箍安铜滑车两个,梁上架梁,在天井正上方安东西向排列的一大两小共三个滑车。天井木贯架东、西、北三面靠近间缝处有辘轳绞架三组,绞架立柱立于六架梁随梁下皮,由一根可绕横轴转动的圆木相连,其上并排数组十字形绞木(图22),演出时,绳索一端缠绕于圆木之上,另一端绕过滑车组系于云兜或云板上,转动辘轳便可绞动绳索,演员或道具随之升起或下降。

图22 寿台后台天井贯架

清宫三层戏台因其建筑形制和舞台构造的特殊性和复杂性,与普通戏台相比,具有丰富多元的上下场方式、综合立体的表演空间和复杂精巧的机关道具三个特点。下面结合清宫连台大戏戏本具体说明清宫三层戏台的这三个特点。

清宫连台本戏《劝善金科》戏本卷首《凡例》中提到:“从来演戏,惟有上下二场门。”指出一般中国传统戏剧的演出上下场仅有上下场两门一种方式。而清宫三层戏台复杂的建筑构造和舞台结构实现了除传统上下场门外,另有天井和地井等多种其他的上下场方式。正如清宫连台本戏《昭代箫韶》戏本《凡例》中强调的那样,“剧中有上帝、神祗、仙佛及人民、鬼魅,其出入上下,应分为福台、禄台、寿台及仙楼、天井、地井”。

本文通过分析研究三层戏台样式雷图档和清宫三层戏台戏本等资料,结合现存三层戏台的建筑实物可知清宫三层戏台多元的上下场方式,具体来说至少有各层上中下场门、天井、地井等多种上下场方式。

比如清宫连台本戏《升平宝筏》甲本第十五出《园熟蟠桃恣窃偷》演孙悟空偷吃蟠桃闯瑶池,喝醉后偷吃金丹,然后溜走逃回花果山的故事。这出戏中各角色主要上下场安排有:土地、众仪从、孙悟空及董双成、许飞琼、昊彩鸾、瑞鹤仙四仙女从寿台上场门上,从寿台下场门下;孙悟空、仙童从禄台上场门上,从禄台下场门下;四仙童、金母、四仙女、黄巾力士等角色从仙楼上场门上,从禄台下场门下;孙悟空从福台上场门上,从福台下场门下。一出戏近20个角色,用到了寿台、仙楼、禄台和寿台全部四个表演空间的上下场门。

再如《升平宝筏》戊本第十四出《法倡遭魔堕深堑》演唐僧取经过通天河的故事,寿台下的地井代表通天河,因此师徒四人从寿台上场,冰面破裂,唐僧掉入河中,从地井下场;鱼精从河中上来,即从地井上场至寿台,与孙悟空、猪悟能、沙悟净对战。这出戏中,使用了一层寿台的地井作为上下场的方式。

又如《昭代箫韶》第二本第十五出《头触碑歆心未泯》,金童和玉女引死后成神的贺怀浦、杨泰、杨征、杨高、杨希一同乘大云板从中央天井下至寿台,迎接杨继业归天,杨继业与所有人一同上大云板从天井下场。这是使用了一层寿台的天井作为上下场方式。

另外,各层上场门、中场门、下场门、天井、地井等不同的上下场方式可依据角色身份的不同和剧情需要交互使用,即像《劝善金科》卷首《凡例》中所说的“有应从上场门上者,亦有应从下场门上者,且有应从上场门上、而仍应从上场门下者,有从下场门上、仍应从下场门下者”。

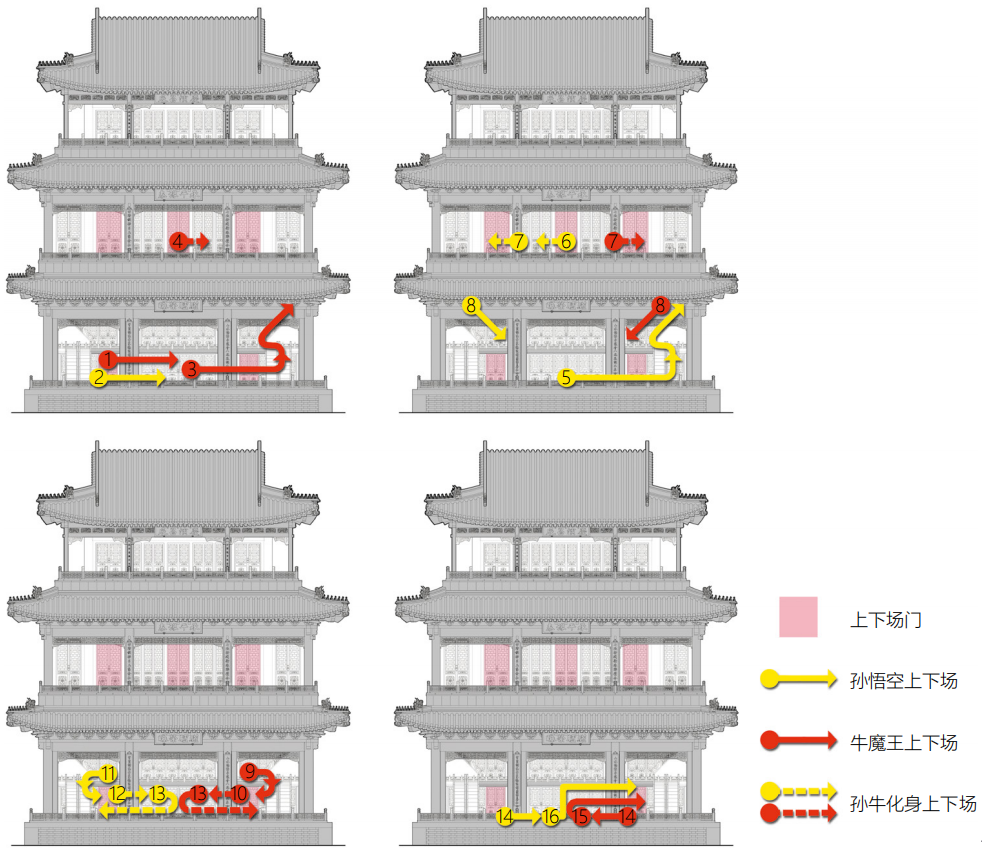

比如《升平宝筏》庚本第二十四出《缚魔归正许修持》,这一出演的是孙悟空从铁扇公主处骗来芭蕉扇之后,牛魔王幻化成猪悟能的样子框回芭蕉扇,孙悟空和牛魔王相斗,天兵天将前来协助孙悟空捉拿牛魔王的故事。剧中先后有牛魔王、孙悟空、土地、猪悟能、众阴兵、众魔女、玉面姑姑、众罗汉、四金刚、众神将、众金甲神、九曜、哪吒、托塔天王、善才、龙女、观音菩萨等超过20个不同角色登场。随着剧情发展,各个角色的上下场方式交互使用。其中最为精彩的一个片段是孙悟空和牛魔王二人相斗这部分(图23)。孙悟空追牛魔王从寿台上场门上场(1、2),牛魔王从仙楼上二层禄台下场(3),牛魔王化身白鹤从二层禄台门上(4),孙悟空从仙楼上禄台下场(5),孙悟空化身凤凰从禄台门上(6),与白鹤相斗,各从禄台两场门下场(7);孙悟空牛魔王各从禄台下仙楼(8),二人相斗,牛魔王下仙楼从寿台下场门下场(9),牛魔王化身骑异兽从寿台下场门上场(10),孙悟空从寿台上场门下场(11),孙悟空化身骑异兽从寿台上场门上场(12),二兽相斗后各从寿台两场门分下(13),孙悟空牛魔王各从寿台上下场门上场(14),二人相斗,牛魔王败从寿台下场门下场(15),孙悟空追牛魔王从寿台下场门下场(16)。这出戏中孙悟空和牛魔王根据角色和剧情的需要,不停变换上下场方式,将角色的神通广大、上天入地渲染得淋漓尽致。

图23 《升平宝筏》中孙悟空和牛魔王相斗上下场示意图

清宫三层戏台上下场门、天井、地井等多种上下场方式,既能更加直观地展示出剧中人物的身份特点,同时又增强了戏剧演出的流动性。

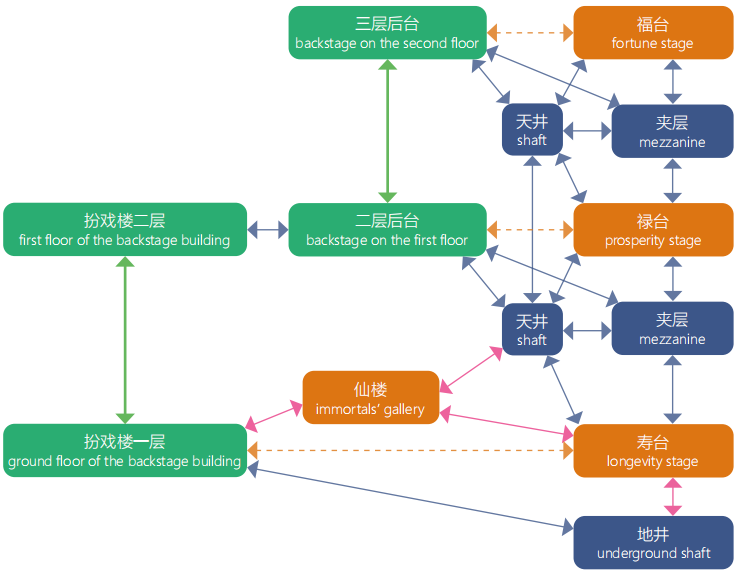

根据前文提到的三层戏台的样式雷图档和建筑实物可知,清宫三层戏台在垂直方向从上到下依次是福台、夹层、禄台、夹层、仙楼、寿台、半地下七个空间层次,其中福台和禄台的室外、仙楼和寿台四个空间是表演区,在剧中往往有其特殊的含义,代表不同的地点,演员可通过贯穿的天井地井和夹层往来穿梭于各表演空间之间,也常会出现多个表演空间同时表演的热闹场景。其各层次之间的联动关系如下图所示(图24)。

图24 三层大戏台动线示意图

比如前文述及的《升平宝筏》甲本第十五出《园熟蟠桃恣窃偷》。在这出戏中,一层寿台代表蟠桃园,仙楼代表瑶池,二层禄台代表太上老君的兜率宫,三层福台代表孙悟空逃走的路,演员通过天井和夹层在各表演空间之间穿梭,十分直观地展示了角色活动地点的变换。而且,各表演空间代表的地点并不是一成不变的,这出戏的最后,一层寿台变成天宫大门,孙悟空从这里逃离天宫8。戏中福禄寿台和仙楼各个表演空间的地点指代,使得剧情更加丰富直观。

另外,三层戏台演剧多个表演空间同时表演的热闹场景也很常见,据统计,《昭代箫韶》的240出戏中,有两出福台、禄台、仙楼、寿台四层全用,有一出用福禄寿三层,有三出用禄仙寿三层,有五出用禄寿两层,有四出用仙寿两层。而像《升平宝筏》这样的神魔奇幻戏多层同演的情况更多,全剧至少一半的剧情是两个及两个以上表演区同时表演的(图25)。

图25 《升平宝筏》甲本 24 出戏各层空间利用情况示意图

《升平宝筏》全剧最后一出戏即癸本第二十四出《庆升平天花集福》,是一出十分典型的四台同演的热闹戏,演的是唐僧师徒四人取得真经后灵山受封。戏一开始众罗汉等禄台登场;随后随着剧情的发展,沙竭罗龙王、夜叉、人、非人、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩喉罗伽、韦陀等角色福台登场;四金刚、八侍者、三菩萨、阿难迦叶、如来佛祖、观音菩萨、唐僧、悟空、悟能、悟净禄台登场;仪从、黄袍郎、金角大王、银角大王、地涌夫人,四龙女、四海龙王、泾河龙王、众文武忠臣、陈光蕊、殷氏,八部天龙、天女问法、蛟魔、骄虫、鳄鱼、九尾狐等三组角色先后寿台登场;众罗汉在仙楼上朝佛稽首;如来佛在禄台唱词时,众散花天女从天井内乘五云兜下。

清宫三层戏台福台、禄台、仙楼和寿台四个不同高度的表演空间的综合使用,打破了传统戏剧简约扁平的表演,使得戏剧表演更加立体,更加恢宏,也更有层次。

清宫三层戏台天井、地井、夹层和后台中的各个机关装备,实现了演员在四个表演空间之间的往来互动。

三层戏台各层天井地井一般有演员升降和道具升降两种使用方式。升降演员时,一般是利用各层天井夹层和后台的贯架和辘轳等装置,以绳牵引,通过铜滑车缠绕到贯架上,转动辘轳实现演员直接乘坐云兜、云勺、云椅、云板等上升或下降。如《升平宝筏》甲本第三出,观音菩萨乘云兜从福台下至禄台,金蝉子乘云兜从禄台下至寿台。再如《升平宝筏》甲本第二十出,如来佛乘云板从天井上场,下至寿台。又如《升平宝筏》甲本第十九出,天井下云板,揭谛等引如来佛乘云板升至禄台。另外,演员还可以通过台阶踏跺,直接通过天井行走上下场。

天井还可升降彩人或切末道具、施放火彩,用于渲染气氛,如洒水表示下雨,撒纸屑表示下雪等。《升平宝筏》甲本第二十四出《宝地宏开锡福会》,天井内下红福。《六月雪》《走雪山》等有雪的戏,会从天井洒一些白色碎纸片作为降雪。《乾元山》中太乙真人收付石帆娘娘时,从天井降下来一个九龙神火罩配合剧情。《三进碧游宫》中广成子与龟灵圣母对剑,结束时从天井降下一个翻天印。《地涌金莲》中从天井降下书写着“极乐世界”四个字的匾。《升平宝筏》中,黎山老母等人到落伽山为观音菩萨做寿,从天井垂下“九层五色莲花灯”。

寿台上设有六个地井,中间一个大井,周围五个小井,禄台和福台上各有三个并列的小地井,地井内同样通过铜滑车、贯架、铁挺等装置,利用相似的原理,就可实现类似现代升降舞台的效果。如《升平宝筏》甲本第八出,孙悟空得如意金箍棒,“地井内收大金箍棒换小金箍棒”,“地井内收金箍棒换小针”。其中寿台中央大井可实现大型切末升上寿台,如《地涌金莲》中当启动机关时,会从五个地井口分别升起由机械牵引的大莲花座,座上各有一尊菩萨,样式雷图档中有相关的设计(图26)与简单的文字说明(“地勇金莲五座出台开花显佛,中心铜桶,莲花根外套铜桶,两边高矮铜螺蜥,角权上生里外木架,莲花外面金色,里面五色火焰”)。《宝塔庄严》中,从地井升起五座宝塔。

图26 样式雷图档中的地涌金莲

地井里还安装有喷水设备,可以实现“水帘洞”的舞台效果。《罗汉渡海》中有鳌鱼这种大型的切末,内可容纳数十人,可以从地井中汲水,再从鳌鱼嘴喷出去。

清宫三层戏台上演的特有的仪典戏和连台本戏需要许多特殊的或大型的切末,在光绪二十年(1894)的《皇太后万寿庆典》五卷中有对清代宫廷演剧切末准备情况的详细记载,“大云板的云兜、福台小云兜云杓,罗汉渡海切末一分,地涌金莲切末一分,宝塔凌空切末一分”,其中提到的云板、云兜、云勺是在天井使用的完成演员升降的道具;罗汉渡海切末是可容纳数十人的鳌鱼,与地井配合可以喷水,故宫宁寿宫畅音阁扮戏楼二层现保存有4架长约2米高约0.5米的车船骨架,其中在车船骨架前端一架刻有“龙前”(图27),一架刻有“螺前”字样,车架四角各有一个万向轮,可在舞台上按剧情移动活动;地涌金莲和宝塔凌空切末都是在地井使用的可升起至寿台的道具。这些都是清宫三层戏台演剧时专用的切末道具。

图27 故宫宁寿宫畅音阁所藏龙车骨架

机关和道具的使用,烘托了清宫三层戏台的演剧气氛,尤其是大型切末道具更加彰显皇家气派,极大地满足了宫廷庆典活动大规模、更热闹的需求。

戏剧是中国古代祭祀和娱乐的重要形式之一,自周代起传统戏剧开始从民间进入宫廷,宫廷演剧发展至清代尤为鼎盛。清代历任帝王几乎全部懂戏、爱戏,并以各种方式对戏剧演出过程提出过要求和评议,更有甚者会亲自登台演戏。清宫演戏成为戏曲界的最高规格,大量演员和剧本是为这一特殊场景专门培育的,清宫三层戏台的演出显示了清代成熟的戏曲审美和高超的表演形式。清廷观戏盛况屡屡被史料记载,历史上曾有多位使臣和文人记录描述了在三层大戏台观戏的情况,从这些或是夸张或是朴实的文字,可以想象到当时三台同演的盛大场景彰显了皇家的排场和声势。清宫三层戏台的演剧特点反映了宫廷演剧对闹热的追求,与民间传统戏剧的写意性和虚拟性不同,为了更加立体直观地塑造人物形象、烘托舞台气氛,清宫三层戏台的行头和切末等方面得到了空前发展。依托雄厚的经济基础和先进的建筑技术,清宫三层戏台一改民间传统单层戏台相对扁平化的演出空间,突破无法布设大型切末的局限,实现了上天入地多元立体的戏剧表演,弥补了传统戏台流动性不足的问题,同时也满足了清宫大型庆典活动的需求。可以说,清宫三层戏台是我国古代戏台建设的最高成就,具有极高的文化、科学和社会价值。

作者简介:

吴晗冰,天津大学建筑学院(天津300072)博士研究生;中国中建设计研究院有限公司(北京100037)规划师

张龙,天津大学建筑学院(天津300072)教授

吴琛,天津城建大学城市艺术学院(天津300384)讲师,本文通讯作者

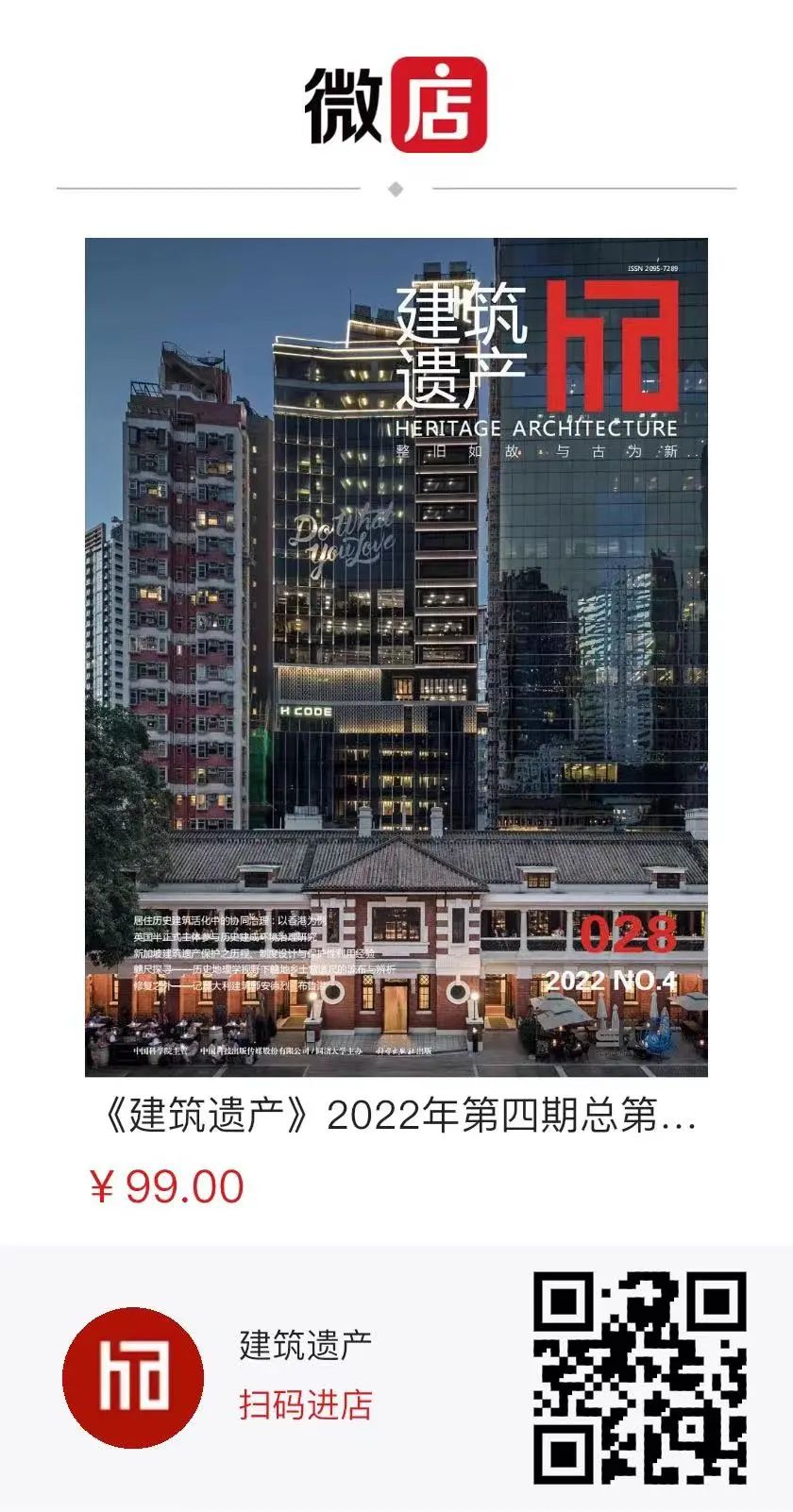

本文完整阅读见《建筑遗产》2022年第4期(总第28期),微信版略去文中图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

吴晗冰,张龙,吴琛. 从德和园大戏楼及相关戏本看清宫三层戏台[J]. 建筑遗产, 2022(04): 42-50.

欢迎关注《建筑遗产》2022年第4期

(总第28期)

学术投稿邮箱:jzyc.ha@tongji.edu.cn

邮局订阅:邮发代号4-923

官方微店有售

《建筑遗产》学刊创刊于2016年,由中国科学院主管,中国科技出版传媒股份有限公司/同济大学主办,科学出版社出版,是我国历史建成物及其环境研究、保护与再生领域的第一本大型综合性专业期刊,国内外公开发行。本刊公众号将继续秉承增强公众文化遗产保护理念,推进城乡文化资源整合利用的核心价值,以进一步提高公众普及度、学科引领性、专业渗透力为目标,不断带来一系列专业、优质的人文暖身阅读。

感谢关注“建筑遗产学刊”微信平台!

官方网站:

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

建筑遗产学刊(公众号)

微信平台:jzyc_ha(微信号)

建筑遗产学刊(bilibili主页)

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):从德和园大戏楼及相关戏本看清宫三层戏台

图13 半地下层东北方向小井及木架

图13 半地下层东北方向小井及木架

规划问道

规划问道