理论与历史

从自在到自觉——清末民国时期古建筑的文物身份觉醒与归属刍议

摘要:通过对清末民国法规文件、官方活动和代表性民间叙事里的保护对象:古迹、古物和文物的含义、所指范围是否囊括建筑及其转变原因的考察,厘清这一时期建筑的文物身份觉醒和归属的基本面貌。觉醒的关键节点应该是营造学社的成立,而归属,则于古迹、古物和文物——三条脉络间辗转演进,并剖析不同脉络背后所隐含的观念变迁,增益建筑遗产的观念史研究。建筑的文物身份觉醒和归属,其背后是当时国人自身文化身份的觉醒,同时反映了近代遗产保护话语形成过程中的诸多关键问题,如保护对象和保护范围的嬗变。这提醒我们要传承优秀传统观念,对外来话语保持审慎的态度。

中国古代有保护某些特定类型古建筑的传统和实践(如古代古迹观念),但与当代意义上的文物保护比较,有本质的区别。清末以来,中国的文物保护事业逐渐起步,建筑从过去群体潜意识中被视为的日常用品开始向具有历史价值和文化意义的文物身份转变。考察清末民国的文物法规,发现古建筑的文物身份觉醒、归属有着比较明晰的脉络,先后归属于“古迹”“古物”或“文物”,这几条脉络前后交织,此消彼长。其中,珍视古迹及某些特定类型的古建筑是先秦时期就有文献可证的传统,而囊括了建筑的“古物”是民国最高法确定的保护对象,对其使用及其本身的范围体现了西方的影响,文物和建筑的关联则主要出现在民国中后期,影响了新中国的遗产保护格局。古建筑的文物身份觉醒和归属,涉及近代遗产保护话语形成过程中的诸多关键环节和问题。本文以这一视角对这一过程进行探讨,增进对近代遗产话语形成过程的理解,以期对今天的遗产保护理论发展有所裨益。

本文探讨的内容涉及到三个概念“古迹”“古物”和“文物”。因为这些概念互有重叠、在近代发生变化并且存在使用不一致的现象,所以先进行一些基本的解释和界定,方便行文。

“古迹”在古代的使用较为常见。对古代方志的研究表明,古人珍视古迹,进行了大量的记录和阐释工作,古迹的内核在于人(人的痕迹、足迹、行迹等),在于其所见证的人或事所关联的伦理价值和纪念意义,不拘类型,范围较广,与今天常见的建筑遗产的范围有很大的交集。当代的“古迹”多指建筑物或其残迹,范围已相对较小。本文中如无说明,均使用古代含义。

“古物”作为词组使用,最早可见于《世说新语》,其中有“汝何以得见古物””‘,意为古代器物,多指代可移动之物,在历史语境中,是证经补史的工具或者玩好之物。民国的文物法规中,它开始有文化表征的属性,也指代古建筑等。本文中如无说明,均指代可移动之物。

“文物”一词,在古代较为常见。在历史语境中,一直都有指代“典章制度”的含义,在汉唐以后,开始具有了物质属性,可以指代相关的实物,有些场合,它也和文化、文明相关。整体来看,和当代含义的交集不大。文物本身并没有一个法定的概念,但公认的是,文物指一切历史上遗留下来的、具有历史文化意义的不可移动和可移动的有形人造物。在本文中如无说明,均使用当代含义。

在清末民国的文物法规中,古建筑的文物身份逐渐觉醒,但其归属却不太稳定,保护范围也因为不同的归属而产生了变化,这体现了传统的延续,也掺杂了外来的影响。

在中国的传统话语中,并不存在像“建筑”这样统称性的表述,常见的是各种类型化的词语,如殿、厅、阁、室等。古人对待前人遗留的古建筑,表现出的态度和干预行为都较为复杂,但珍视古迹是有文献可证的传统观念,民国初年部分地方志仍沿用旧例,收有“古迹志”这一门类。中国的第一个文物保护法规,清末1909年颁布的《保存古迹推广办法章程》,即延续了珍视古迹这一传统,文件从调查和保护两个角度定义古迹所指,其中涉及建筑类的表述有“陵寝祠庙”“摩崖石刻”和“名人祠庙”等。

民国初年,由于受到日本的影响,当代意义上的“建筑”一词开始被使用。之后,“(古)建筑”开始出现在文物法规中,并从属于古物,如下分条阐释。

最早应是1913年公布的《河南保存古物暂行规程》,其“保存古物之种类”中第二类提到“名胜古迹”“古代之建筑物”“古代帝王之陵寝宫殿”“名人名家之坟墓第宅”“古代著名之宫观寺院”。这样的范围比清末法规里的建筑类型要更加宽泛,“建筑”和这些具体的类型表述并置,体现了“建筑”的概念本身还比较模糊。

随后有北洋政府1916年颁布的《保存古物暂行办法》及配套文件,将“建筑”单独作为古物的一类子项来保护,列出了“陵寝”和“坟墓”以外的诸多建筑类型,如“城郭关塞”“楼观祠宇”“台榭亭塔”“堤堰桥梁”等,所涉类型比之前的法规更加宽泛。整体来看,保护范围还包括自然物,如“湖池井泉”“故国乔木”。

最后是南京政府1930年颁布的《古物保存法》,由中央古物保管委员会起草,是近代中国级别最高的文物保护法律。在其配套文件《暂定古物范围及种类大纲》中,“建筑”作为古物的一个子项,被解释为“城郭、关塞、宫殿、衙署、学校、第宅、园林、寺塔、祠庙、陵墓、桥梁、堤闻及一切遗址”。这次的建筑类型,几乎囊括了前面所有法规文件里对建筑类型的描述,而且还出现了“遗址”的概念,与今天常提的建筑遗产类型也非常接近。整体来看,这一文件与之前的区别是不再保护单纯的自然物。

在民国的法规文件中存在着另一种情况,即顺承清末《保存古迹推广办法》的思路将建筑归属于“古迹”,其实这是对传统古迹观念的延续,即1928年南京政府公布的《名胜古迹古物保存条例》,其中“建筑类”“湖山类”等从属于“名胜古迹”,“古物”下所列名目主要是“碑碣”“金石类”“陶器类”等。整体来看,保护范围包括湖山植物等自然物。

综上来看,古建筑的文物身份觉醒愈发强烈,其囊括类型逐渐健全,但是在其归属问题上,似乎存在摇摆。确定它的归属,首先要确定谁是保护对象。清末民国的基础性法令中,或是古迹或古物分别单独作为保护对象,或是二者同时作为保护对象。古迹或古物单独作为保护对象时,古建筑则直接归属,若两者共同作为保护对象,建筑则从属于“古迹”。如果观照上述基础性法令以外的其他文物法规,发现这些法规大多围绕“古物”而制定,而且多指可移动之物,并不直接指代古建筑。这似乎意味着“古迹”和“古物”之间存在着某种“对立”关系,但是在民国的宪法或者其他关于中央古物保管委员会的相关文件中可发现,“古迹”和“古物”一直都是共同出现来指代保护对象。由此看来,无论是国家政策还是国家最高文物保护机构,都认可保护对象应由“古迹”和“古物”共同组成,两者共同出现才能比较全面的覆盖他们所认为的比较理想的保护范围,但在国家层面,只有1928年的《名胜古迹古物保存条例》是这样做的,而且1930年中央古物保管委员会(以下简称“委员会”)拟定的最高法仅围绕“古物”而设,包括后五年陆续出台的各种配套文件也都围绕“古物”。综上或许可以说明委员会不太可能是因为时间、精力等条件不允许而忽视了对于“古迹”的法制建设,可能是在“古迹”和“古物”的“对立”之间主动选择了“古物”,从而也间接地以国家最高文物机构的身份和最高法的形式,将古建筑的归属落定在“古物”之中。

这样的选择涉及到传统话语和西方话语的关系问题。如前所述,古迹观念是中国的传统观念,如崇古、尚古等,是本土历史记忆方式的体现,如方志记载的“古迹”名录中,除了有单纯的建筑类遗产,还有很多建筑和自然要素共同组成的类似“文化景观”的复合遗产,因而“古迹”和“建筑”的渊源深厚、关系密切。“古物”逐渐受到重视直至被写进《古物保存法》并且和“建筑”关联,大的时代背景是清末以来“古物”对文化的表征作用逐渐被认识,而深层原因应该与委员会等官方人员比较重视保护对象的物质性或者人工性有关。他们之所以会这样,是因为受到了西方博物学、考古学、建筑遗产保护理论等思想的影响。委员会的成员大多具有留洋经历,而且专门翻译并汇编了《各国古物保管法规汇编》。从委员会制定的法规内容上看,也可发现对保护对象的人工性或物质性的重视,典型体现便是与建筑物密切关联的自然要素(空间环境、山水、植物等)被排除在1930年《古物保存法》及配套文件所阐释的保护范围之外,这是与1916年《保存古物暂行办法》1928年《名胜古迹古物保存条例》的保护范围的根本异同之一,比如“故国乔木”“湖山类”等,但这些元素在中国传统古迹观念中本是和建筑等人工要素密切关联、不可分割的重要组成部分。

行文至此或可明白,建筑归属于谁,背后牵扯的是传统观念的变迁及与西方理念的关联。1930年前,无论归属于谁,建筑和与其密切关联的自然要素都是被保护的,表明在官方叙事中,古迹概念及古迹观本身作为本土话语得到了一定的坚守和传承。

但《古物保存法》及配套文件中,稍显广义的“古物”成为唯一的“主角”,“古迹”被边缘化,并且保护范围发生改变,与建筑关联的自然物不再被保护,这表明传统的保护范围和观念构架已经发生了实质上的变化,而背后的原因之一就是受到西方遗产保护理念的影响,可视为本土话语的一种式微。

前文已述,古物一般指代可移动之物,上述法规之外的其他法规也遵循这一用法。官方将古物的范围拓宽至囊括不可移动之物,但这个用法并没有流传开来,直到新中国成立之际,仍是如此。这为建筑和文物的关联以及囊括了建筑的文物概念被接纳奠定了基础。

博物馆学的既有研究表明,清末以来,“古物”在由传统时期证经补史的工具或玩好之物,开始转为国家文明的象征和民族文化的代表之际,古物的作用和地位自然会发生变化,正如1926年《国立历史博物馆丛刊》发刊词指出“文化之成就,本乎历史之传承,而历史之精神,端在文物之观感”。所以在“古物”开始承载文明、民族文化乃至“国性”等近代概念时,“古物”也就成为了“文物”——一个极富建构色彩且具有明显文化认同特征的新名词。发刊词还提到博物馆的第一要务便是“保文物以存国性”。这与之前常提的古物陈列所等相关表述已有本质区别。由此来看,在博物馆话语体系的构建中,随着文化表征和彰显文明的诉求日益增长,人们表现出了用“文物”代替“古物”的倾向,“文物”具有了表征卓越文化乃至留存“国性”的作用,这有赖于“文物”在古代的义项便与文化相关这一观念基础,同时也为建筑进人文物的范畴提供了外部条件。

探讨清末以来建筑的文物身份觉醒,绕不开中国营造学社这个近代最重要的古建筑学术团体。学社成员在成立之后的数年间,潜心致力于研究和保护古建筑,对于彰显和传播古建筑的价值起了重要作用。民国官方对于文物的使用也主要发生在营造学社成立之后,因此尝试借用学社的成立将这段历史分期,方便行文。

古建筑和文物的关联,其实涉及到两个前后交织的认知环节,首先是建筑的文化性被认可,在此之上,古建筑才能被作为文物而被接纳。20世纪10年代末及之后,重新认知中国建筑的愿望体现在了梁启超及同时代的社会精英和建筑师中,这种愿望是当时的社会意识形态发展中的一个组成部分,背后体现的是五四运动后民族主义的兴起和民族主义知识分子对于中国文化的探索和建设。梁启超在1923年草拟了中国文化史目录,目录单设一个“宅居篇”,包括宅居、宫室、城垒等,同时他还另辟“美术篇”,包括绘画、书法、雕塑、建筑和刺绣。赖德霖先生认为,目录可以表明他已经注意到中国建筑是物质文化和精神文化的统一体,在中国的文化体系中占有重要位置。梁启超把朱启钤1925年送给他的《营造法式》称之为“吾族文化之光宠”,并寄给了梁思成与林徽因。这个时期的社会精英拓宽了对于建筑(学)的多角度认知,梁启超表现出对建筑的文化性的关注和认可,其他还有从美术或者工学的角度来认知的,不再赘述。

随着建筑的文化性被认可,古建筑与文物关联的表述也开始出现在报刊、杂志、学术团体等民间叙事中。在报刊中存在着文物指代古建筑的表述,如1930年以前的《申报》中比较明确的至少有四处,其中1928年张继撰写的《张继请中央保存故宫博物院》最具代表性,其中写道:“一代文化,每有一代之背景,背景之遗留,除文字以外,皆寄于残余文物中,大者至于建筑,小者至于陈设。”这段话,明确点出了建筑作为文物,对于文化的承载和见证作用,也拓宽了前述博物话语体系里常见的文物范围。

这时期出现了近代中国最早的以文物为主题的学术团体,即1922年的东省文物研究会和1926年的北平文物临时维护会。前者存在七年,发行《东省文物研究会杂志》。从现存的史料来看,其成员对典型的建筑类文物关注较少,在数十篇研究成果中,有两篇是讨论“北满古迹白城”的,其他都围绕地下考古和可移动文物。北平文物临时维护会存在的时间较短,没有留下什么研究成果,但其社会活动较多,精力主要放在了揭发和遏制古物盗窃和贩卖之上。此时期在东北还出现过一本叫做《文物月刊》的杂志,1929年年底发行,只发行了三期,算是中国第一部以文物为主题的杂志。虽然其征稿启事涵盖了文物所涉及的大多方面,但没有关于建筑的文章收录其中。

综上来看,在先进人士中建筑的文化性被关注,在民间叙事中其文物身份有所觉醒,文物开始被用来指代古建筑,但是当文物表示泛泛的历史遗留之物时,建筑在其中还处在一个很边缘化的位置,尤其是和传统古物相比,表明觉醒的程度还比较低,外因固然和西学传入以及传统金石学、考据学等思想对古物的重视有关,而内因应该是对于建筑作为文物的文化和历史价值的认知,虽然已经有梁启超、张继等人的阐发,但是在广度上不够普及,影响比较微弱,即使是在知识分子当中亦是如此。广度上的普及显然是一个漫长而宏大的过程,涉及整个社会各个群体的普遍觉醒,需要一代代的先进知识分子去推动,而重要的领航者便是即将成立的营造学社,其中梁林夫妇的学术思想,是和梁启超的影响分不开的。

3.2.2中国营造学社:致力推动古建筑的文物身份觉醒

1930年1月,中国营造学社在北京正式成立,社长朱启钤在《中国营造学社开会演词》中阐明了研究古建筑的意义,将建筑、文物和文化更加紧密的关联起来:

“吾民族之文化进展,其一部分寄之于建筑,建筑于吾人生活最密切,自有建筑,而后有社会组成,而后有声名文物,其相辅以彰者,在在可以觇其时代,由此而文化进展之痕迹显焉。”

朱启钤的表述比张继更进一步,认为建筑与人的生活最为密切,是最为直接的文物组成部分和文化载体,强调了其对于文化演进的见证。在同期发表的《中国营造学社缘起》( 1930)中也提到文物和古建筑的从属关系,如“就此巍然独存之文物”。

之后的十五年间,学社成员走遍全国各地考察测绘古建筑,查阅和校对古籍,出版学术期刊和书籍,参与古建筑修缮工程,为中国古建筑的研究和价值传播做出了巨大贡献。如梁思成所言,“保护之法,首须引起社会注意,使知建筑在文化上之价值”。梁思成如其父亲一样,强调了建筑的文化属性。赖德霖先生认为,梁林夫妇的建筑史研究其实与20世纪二三十年代的文化政治密切相关,是中国民族主义文化建设的组成部分,同时也是对西方学者关于中国建筑的评价背后所体现的文化霸权的应战。但是林徽因视建筑为民族文化的象征,在政局动荡的时代,可能同时具有更现实的关联。她在1932年写给胡适的信中有过这样一段话:“思成又跑路去,这次又是一个宋初木建——在宝坻县——比蓟州独乐寺或能更早。这种工作在国内甚少人注意关心,我们单等他的测绘样图和报告印出来时吓日本鬼子一下痛快痛快,省得他们目中无人,以为中国好欺侮。”从林的担忧可看出,当时古建筑的文物身份觉醒仍只限于少数先进知识分子。在社会群体意识中建立建筑与文物的关联绝非易事,甚至直到1944年梁思成仍在感慨:“(时下)缺乏视建筑为文物遗产之认识,官民均少爱护旧建的热心。”综上来看,学社成员深刻认识到了建筑背后所负载的文化以及对西方文化霸权、中国民族主义的发展和国家命运的重要意义,同时,也明确点出了建筑的文物身份。之后文物指代建筑的用法开始在官方叙事中逐渐增多,和营造学社的努力肯定是密不可分的。

20世纪30年代及以后,“文物”指代古建筑的用法开始受到官方接纳,首推是旧都文物整理委员会(以下简称“文整会”)的成立与《旧都文物略》的出版。

1935年1月文整会成立,隶属于国民政府行政院驻平政务整理委员会。文整会的主要工作是整理和修缮北京城的重要古建筑,在1938年4月文整会工作宣告结束之前,共开展了两期文物整理工程,修缮古建筑数十余项。文整会成立之时,依照国家法律,古建筑属于国家法定保护对象“古物”,但文整会的命名使用“文物”而非“古物”,应该有以下几个方面的原因。

首先是当时古物的通行含义主要指代可移动之物,前文已多次提及。

其次是受到营造学社的影响。文整会成立的直接原因是巡视官员对天坛年久失修深感惋惜,决定改变管理体制并进行修缮,然后将这些任务交到北平市长袁良手上,加之袁良早生保留北平文化精粹、打造东方最大文化都市的构想,于是才有了文整会。出于这样的动机,文整会自然会受到同在北平且致力于古建筑研究的营造学社的影响,并与其产生联系。表面上来看,比如朱启钤和梁思成是文整会的委员,刘敦桢是文整会的技术顾问等,实际上从文整会的保护理念到修缮工程的实施,都以营造学社的影响为主,对此学界已有研究,不再赘述。

再次是“文物”更符合袁良抵抗外敌、捍卫民族文化的初衷,这一点是和梁林夫妇一致的。他作为文整会历史上的核心人物,从接任之初便对北京有了长远的构想。当时日本染指平津的野心已很明显,袁良希望利用北平的古建筑精粹,将北京打造成东方最大的文化都市,吸引全世界的眼光,同时还可以将国防建设寓于新兴的城市建设和规划中,借此遏制日本的侵略野心,于是有了“旧都文物整理计划”和文整会。在捍卫民族文化、抵抗日本侵略的政治背景中,“文物”凭借其更强的文化属性自然会成为优于“古物”的选择。

文整会成立之年,《旧都文物略》由北平市政府秘书处出版。此书是在袁良的倡导下完成,服务于其对北平的发展构想,内容涉及古建筑、古物,以及技艺、习俗等非物质文化遗产。

文整会及《旧都文物略》标志着官方开始将建筑和文物关联,同时表现出了用文物一词指代一般常见的文化遗产的倾向。之后,这种关联出现频次增多,文物有取代古物成为法定保护对象之势,比如1936年响应国民党号召而开幕的“西北文物展览会”、1941年汪伪政权成立的行政院文物保管委员会、1944年国民政府教育部成立的战区文物保存委员会及其组织编制的《战区文物保存委员会文物目录》等,上述“文物”的范围都很宽,囊括了古建筑和传统古物等。新中国成立前共产党的情况类似,其涉及遗产保护的文件名或法令标题中的保护对象表述比较多样,以“文物”“文物古迹”为主,也可见“名胜古迹”,但使用“古物”较少,限于篇幅,不再展开。

综上,在20世纪30年代中期及40年代,古建筑和文物的关联得到了官方认可,包括国民党和共产党,均为文物成为新中国的法定保护对象奠定了基础,但共产党也多使用古迹一词,而且还延续到了1949年之后,这是对传统观念的传承,反衬了国民政府日益西化的保护观念。

中国传统古迹观为建筑的文物身份觉醒提供了土壤,于是中国近代以来的第一个文物法令以“古迹”为主题。之后随着“古物”的文化表征作用逐渐凸显,建筑的归属问题出现摇摆。20世纪30年代初的《古物保存法》可视为一个节点,以最高法将古建筑落定于“古物”之中。30年代中期文整会成立至新中国成立,文物和古建筑的关联得到官方认可,“文物”作为总的保护对象被更多使用,“古物”开始有被取代之势。

抛开官方叙事的归属视角,20世纪20年代,一批社会精英和建筑师等表现出了重新认知中国建筑的愿望,包括梁启超、朱启钤、张继等,建筑的文化性被关注。建筑从过去在群体潜意识中被视为日常用品开始向具有历史价值和文化意义的文物身份转变,除了体现在上述知识分子的论述中,还体现在杂志、报刊和民间团体中,但整体来看,觉醒程度和普及程度都很低。30年代营造学社成立,学社成员致力于发掘并宣传中国古建筑的文化价值,同时彰显其过去被忽视的文物身份。因为学社成员的不懈努力,才促成了上一段提及的30年代中后期官方叙事对这一转变的接纳。另外,学社成员的努力还可视为在国难当头的时代对抗西方霸权和日本侵略的文化宣言。

学者葛兆光在为2017年出版的《中国文化史迹》重印本所作导言中提出,在近代的中华大地上,中国的文物经历了从“自在”的状态成为“自觉”的艺术、历史与文物的转变,外国学者的考察和掠夺点醒了中国人,也刺激了那些先进的知识分子。建筑的文物身份觉醒,其实是国人对自身文化身份的觉醒,是以营造学社为代表的知识分子觉醒后试图推动的更大范

围的普遍意识觉醒。面对强权侵略,尤其是文化方面的,这种觉醒是必然的,但也是异常艰辛的。时间虽已迈入21世纪,但这种觉醒显然还在继续,包括对外来文化的应战和自身文化的申明,还需要一代代的建筑学人继续努力。

古建筑文物身份的归属,于古迹、古物、文物三条脉络之间辗转演进,从一个侧面反映了本土话语与西方理念交会时的多样化应对。1930年前,无论法规采用“古迹”还是“古物”作为保护对象,其保护范畴都是一脉相承的,都延续着中国传统的古迹观念,在此基础上,古建筑囊括的类型逐渐宽泛,是学习西方的明智之举,所以这一阶段可视为坚守和适度的改良;1930年《古物保存法》的公布,致使“古物”和“古迹”在本土话语中的相对地位发生改变,”古迹”有被弱化之意,而且传统延续的保护范畴发生了质的改变(自然物不再被保护),意味着传统语汇“古迹”和传统古迹观念在与西方的交会中向西方屈服的一种式微;30年代中期出现了“古物”被“文物”取代之势,更多反映了本土话语与西方交会后的改良,因为较之“古物”,无论是字面还是词源来看,“文物”所表征的“文化性”和社会精英逐渐意识到的建筑的文化属性更为契合;另一方面,它不像“古物”一样,一直受限于通行含义指代可移动之物这一问题,在囊括可移动和不可移动之物的词义指代上,具有更高的包容性和灵活性。

回头来看,无论是建筑文物身份的自在和自觉,还是“古迹”“古物”和“文物”的嬗变,都反映了近代遗产话语形成过程中一个重要的因素——外来的刺激和影响。在今天,中外理念的交会和拉扯仍然是一个重要问题,影响着国内外遗产保护理论的走向。在这样的时代背景下,当代学者如何在发展中坚守民族特色和传承优秀传统话语,是一个值得深思的问题。

作者简介:

王巍,南阳理工学院建筑学院(南阳473004)讲师

杨家强,天津大学建筑学院(天津300072)博土研究生

周悦煌,天津大学建筑学院(天津300072)博士研究生

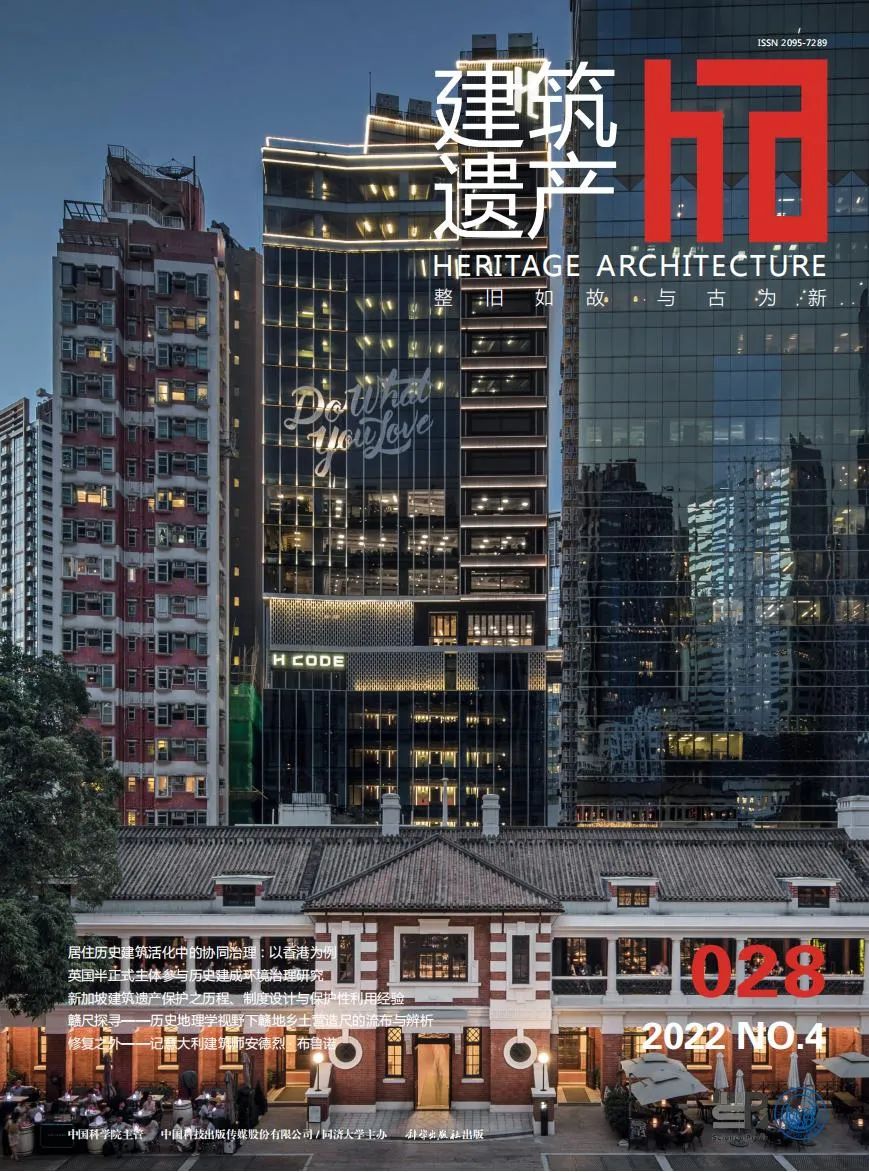

本文完整阅读见《建筑遗产》2022年第4期(总第28期),微信版略去文中图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

王巍,杨家强,周悦煌. 从自在到自觉——清末民国时期古建筑的文物身份觉醒与归属刍议[J]. 建筑遗产, 2022(04): 51-56.

欢迎关注《建筑遗产》2022年第4期

(总第28期)

学术投稿邮箱:jzyc.ha@tongji.edu.cn

邮局订阅:邮发代号4-923

官方微店有售

《建筑遗产》学刊创刊于2016年,由中国科学院主管,中国科技出版传媒股份有限公司/同济大学主办,科学出版社出版,是我国历史建成物及其环境研究、保护与再生领域的第一本大型综合性专业期刊,国内外公开发行。本刊公众号将继续秉承增强公众文化遗产保护理念,推进城乡文化资源整合利用的核心价值,以进一步提高公众普及度、学科引领性、专业渗透力为目标,不断带来一系列专业、优质的人文暖身阅读。

感谢关注“建筑遗产学刊”微信平台!

官方网站:

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

建筑遗产学刊(公众号)

微信平台:jzyc_ha(微信号)

建筑遗产学刊(bilibili主页)

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):从自在到自觉——清末民国时期古建筑的文物身份觉醒与归属刍议

规划问道

规划问道