1

传统村落街巷解析的主要内容

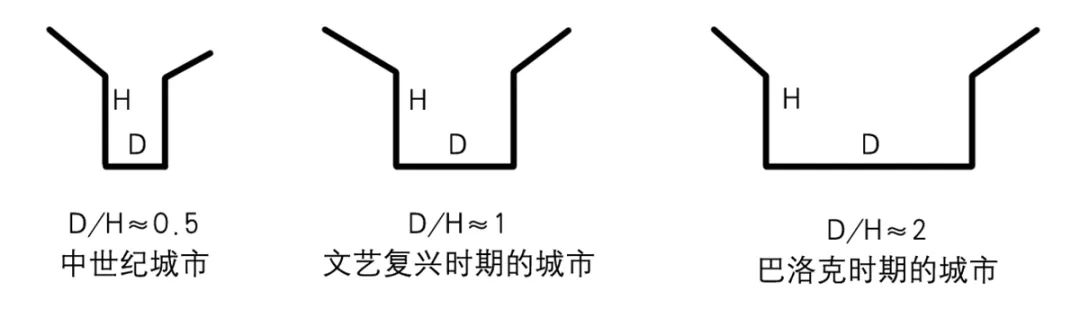

1.1 竖向界面的心理感受意向

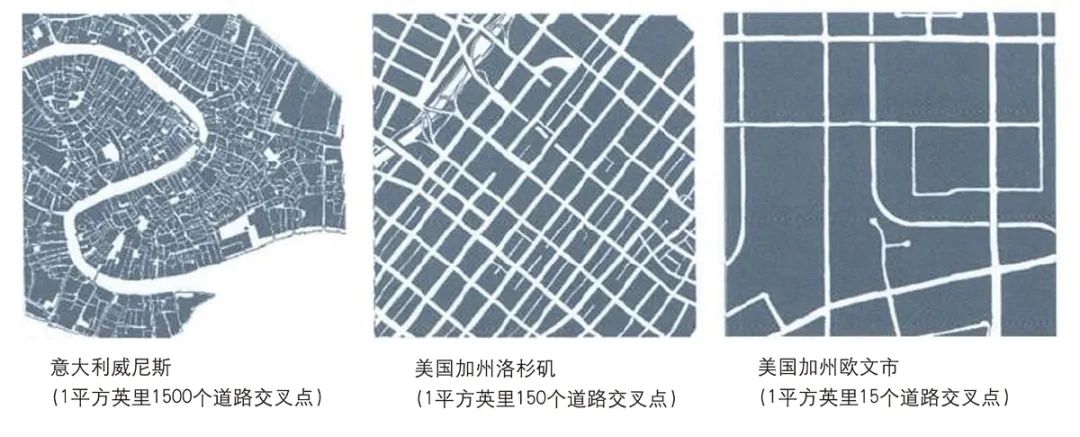

1.2 水平界面的心理感受意向

地表形成的底界面,叫作水平界面。由图2可知,步行过程中的视觉多样性与同等面积的特定区域内的街道交叉口数量成正比,与交叉口之间的平均距离则呈反比。

资料来源:雅各布斯 A B. 伟大的街道[M]. 王又佳,金秋野,译. 北京:中国建筑工业出版社,2009。

2

传统村落街巷肌理综合定量解析方法

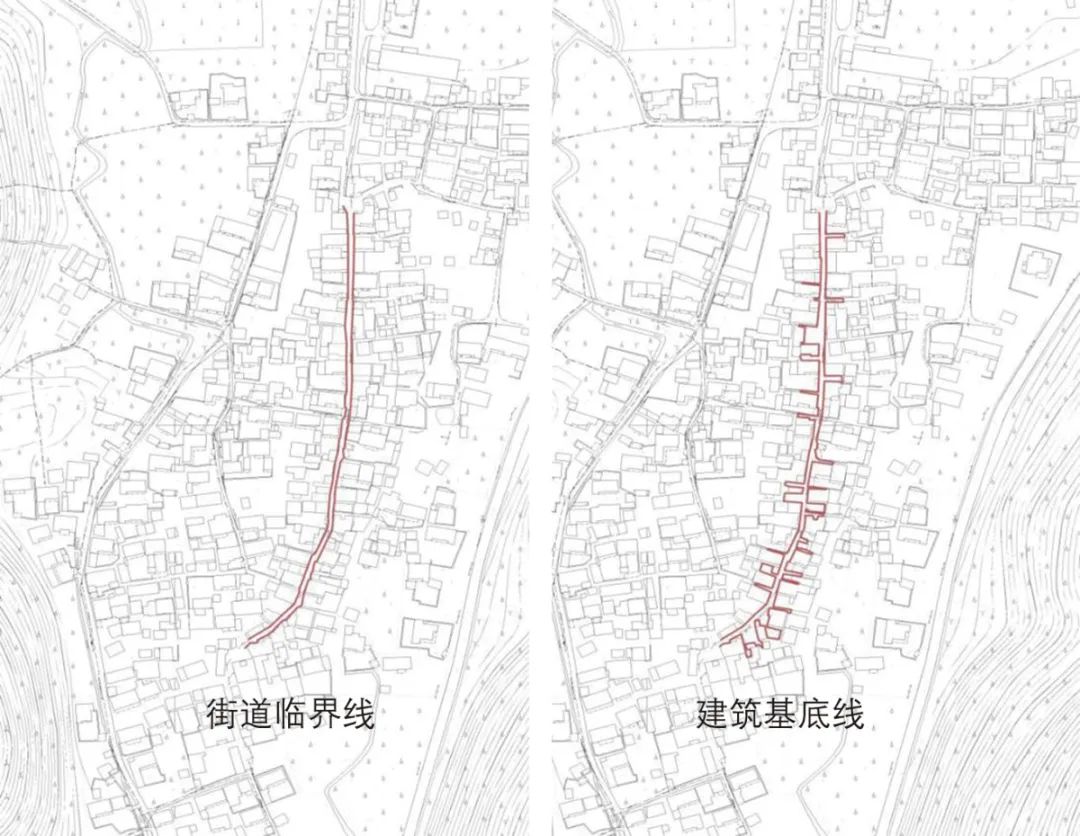

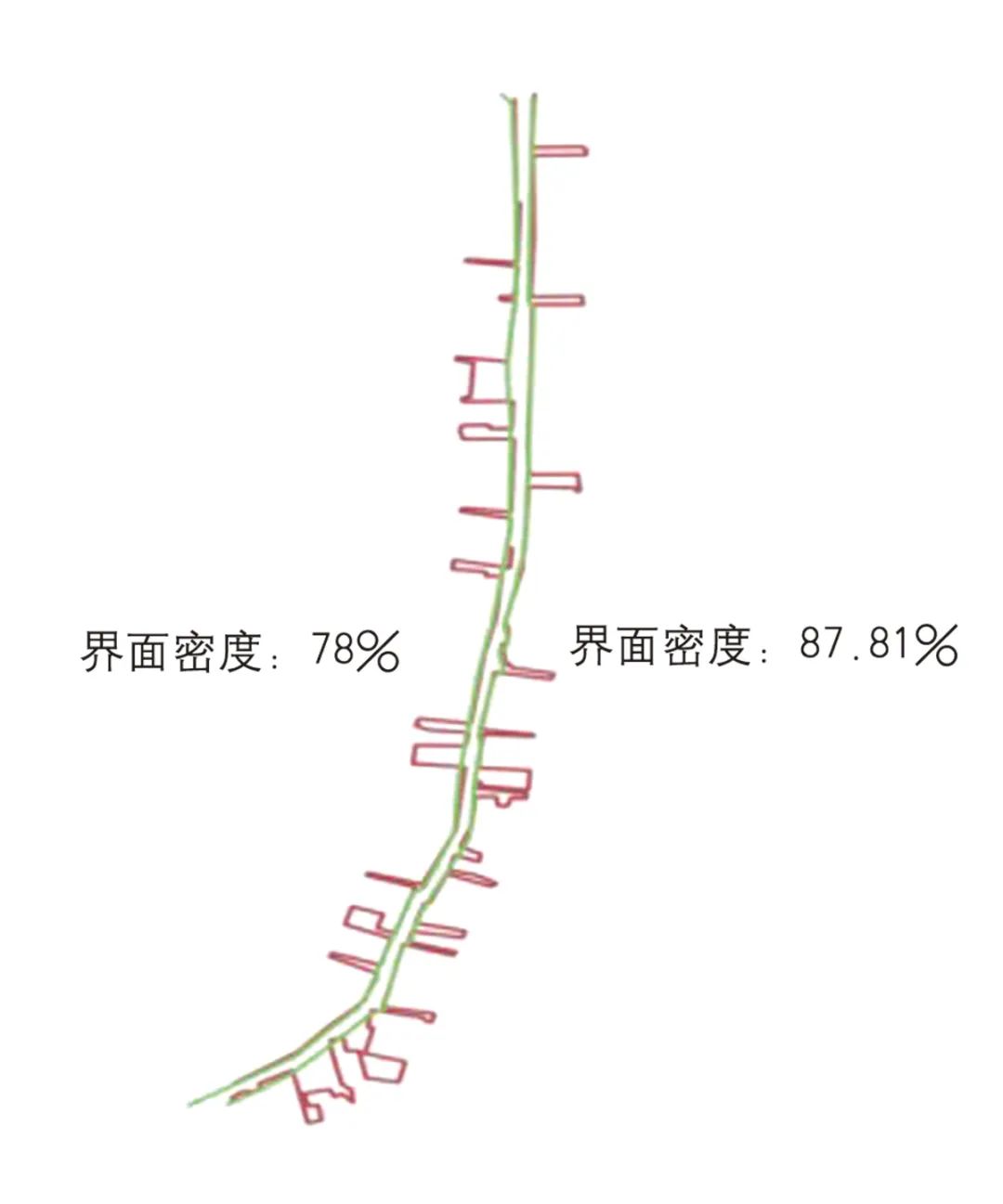

2.1 街巷界面密度

界面密度是指街道两侧所有建筑基底长度总和与街道临界线(可理解为建筑红线)总长度的重合率(对于建筑红线退让、庭院界限不明确等现象,将街道中线左右各平移5m作为街道临界线的参考线)。利用AutoCAD、Photoshop等软件将建筑基底线和街道临界线图示化,计算其重合率,得到界面密度(T)。其重合率可表述为建筑界面面宽与所有界面面宽投影总和的比率:

(1)

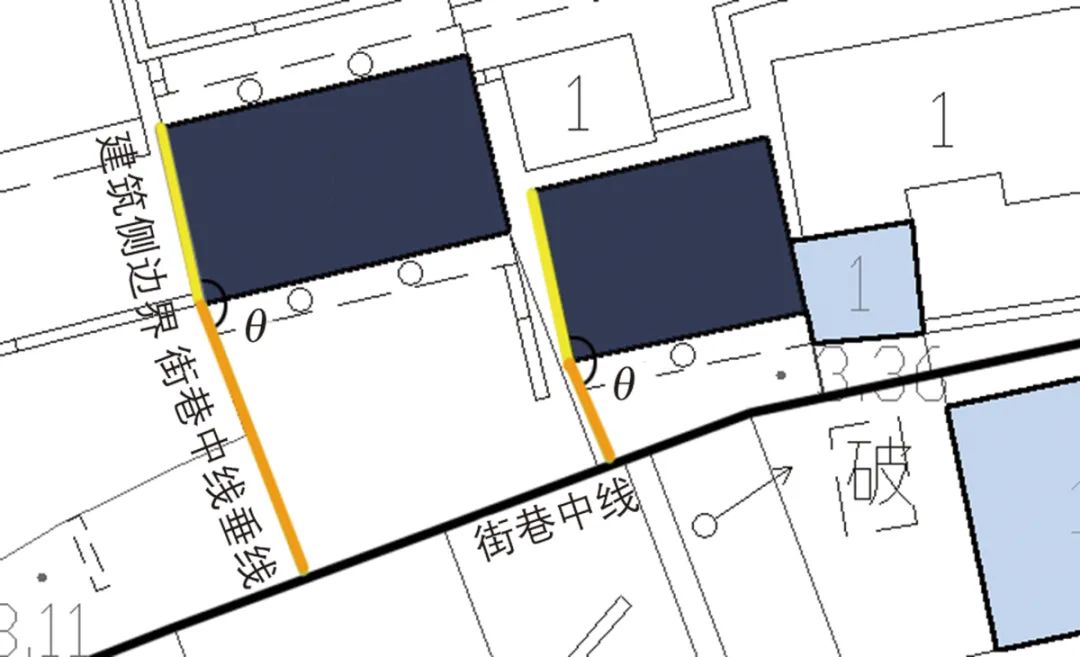

(1)2.2 贴线率

贴线率是指某段街道一侧建筑对街巷中线的法定退界线的投影长度(不包括栅栏、庭院)乘以贴线系数(建筑法定后退街巷红线距离的最小值)的总和与该段街道长度之比的倒数。其表达式为:

(2)

(2)2.3 正面率

▲ 图3 | 夹角θ示意

▲ 图3 | 夹角θ示意3

西山传统村落街巷肌理综合定量解析

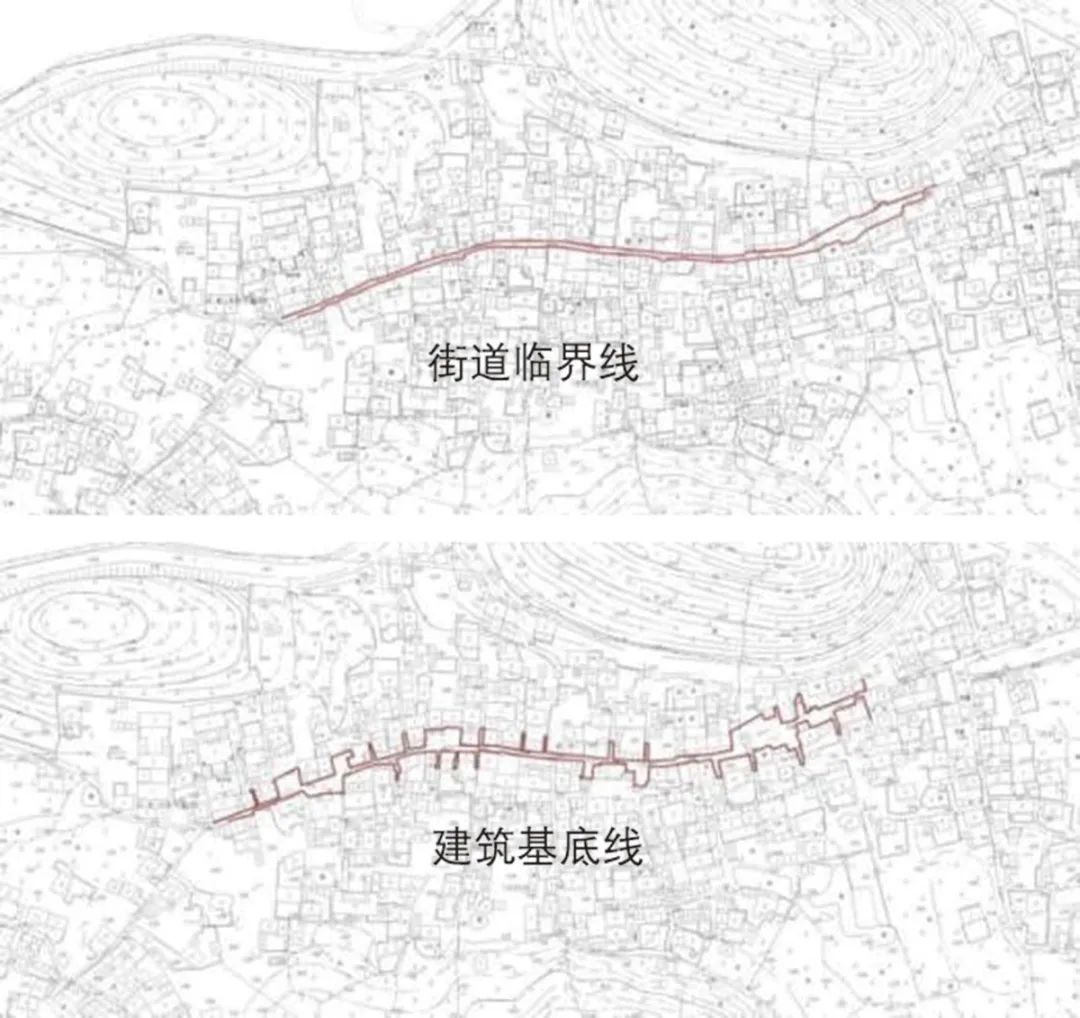

3.1 界面密度分析

▲ 图4 | 涵村街道临界线、建筑基底线

▲ 图4 | 涵村街道临界线、建筑基底线

▲ 图5 | 涵村街道界面密度

▲ 图5 | 涵村街道界面密度

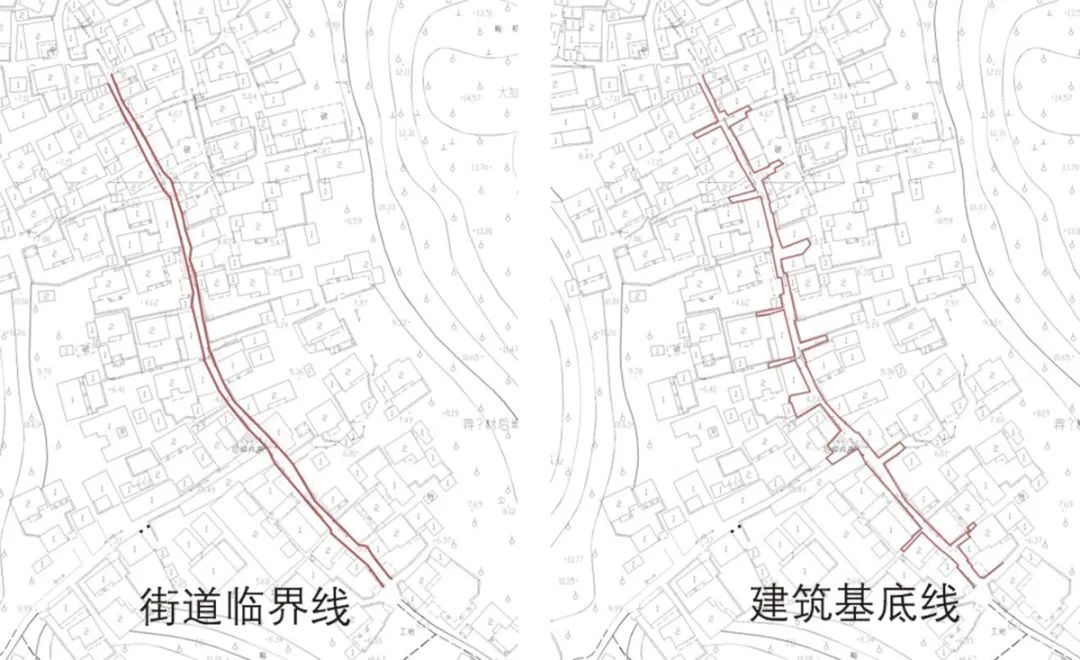

▲ 图6 | 东村街道临界线、建筑基底线

▲ 图6 | 东村街道临界线、建筑基底线

▲ 图7 | 明月湾街道临界线、建筑基底线

▲ 图7 | 明月湾街道临界线、建筑基底线

▲ 图8 | 堂里街道临界线、建筑基底线

▲ 图8 | 堂里街道临界线、建筑基底线

▲ 图9 | 后埠街道临界线、建筑基底线

▲ 图9 | 后埠街道临界线、建筑基底线

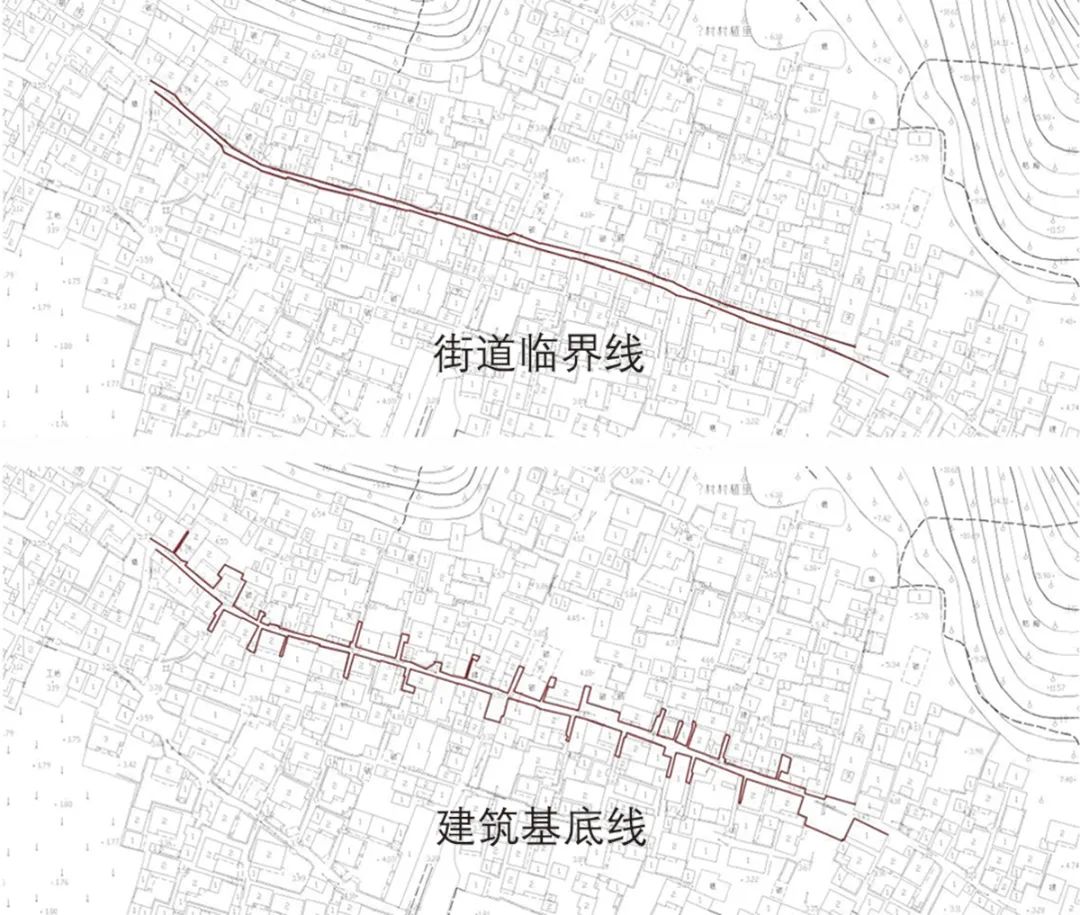

▲ 图10 | 植里街道临界线、建筑基底线

▲ 图10 | 植里街道临界线、建筑基底线

▲ 图11 | 界面密度汇总

▲ 图11 | 界面密度汇总

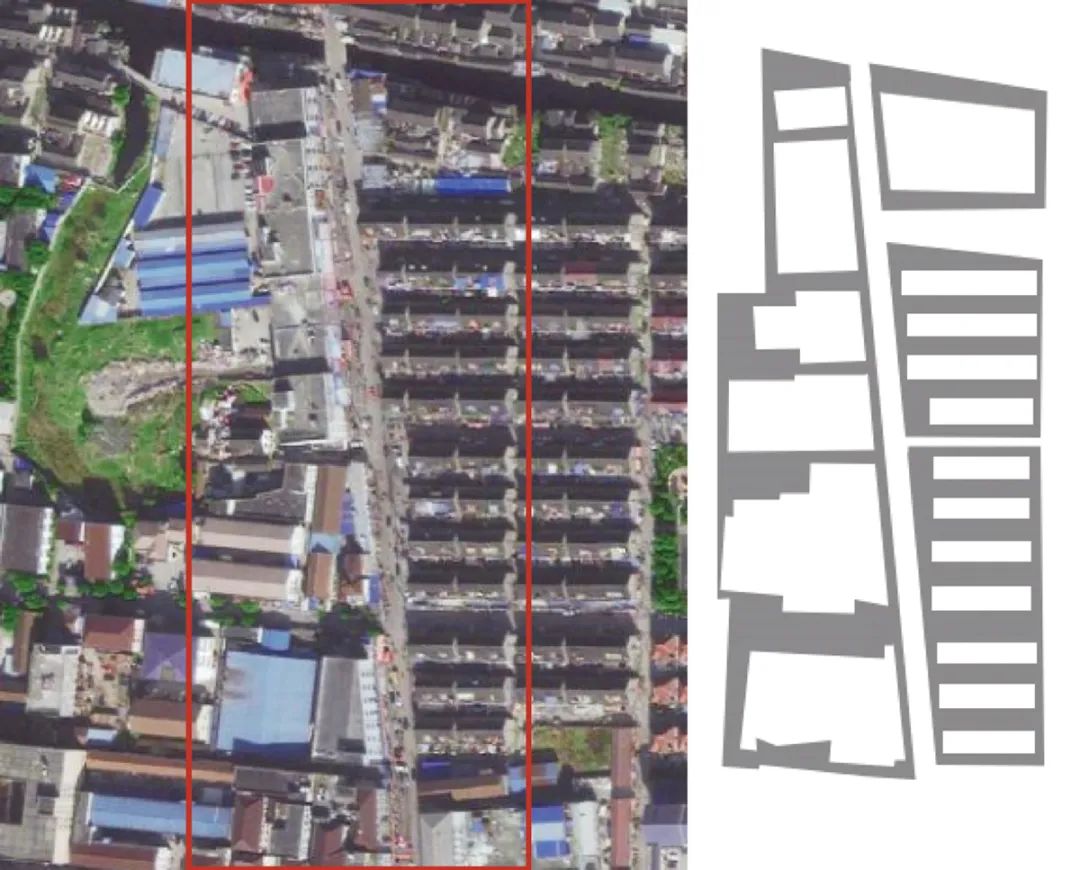

▲ 图12 | 吴中区姜庄路街道界面示意

▲ 图12 | 吴中区姜庄路街道界面示意

▲ 图13 | 界面密度汇总

▲ 图13 | 界面密度汇总

根据计算数据看出,两街道的界面密度都达到了100%,这说明街道界面沿边界排列规则有序。与之相对的是,西山乡村街巷界面都没有到达100%,分布在50%~90%之间,体现其街巷建筑排列疏密程度不一,结构更丰富。

3.2 贴线率分析

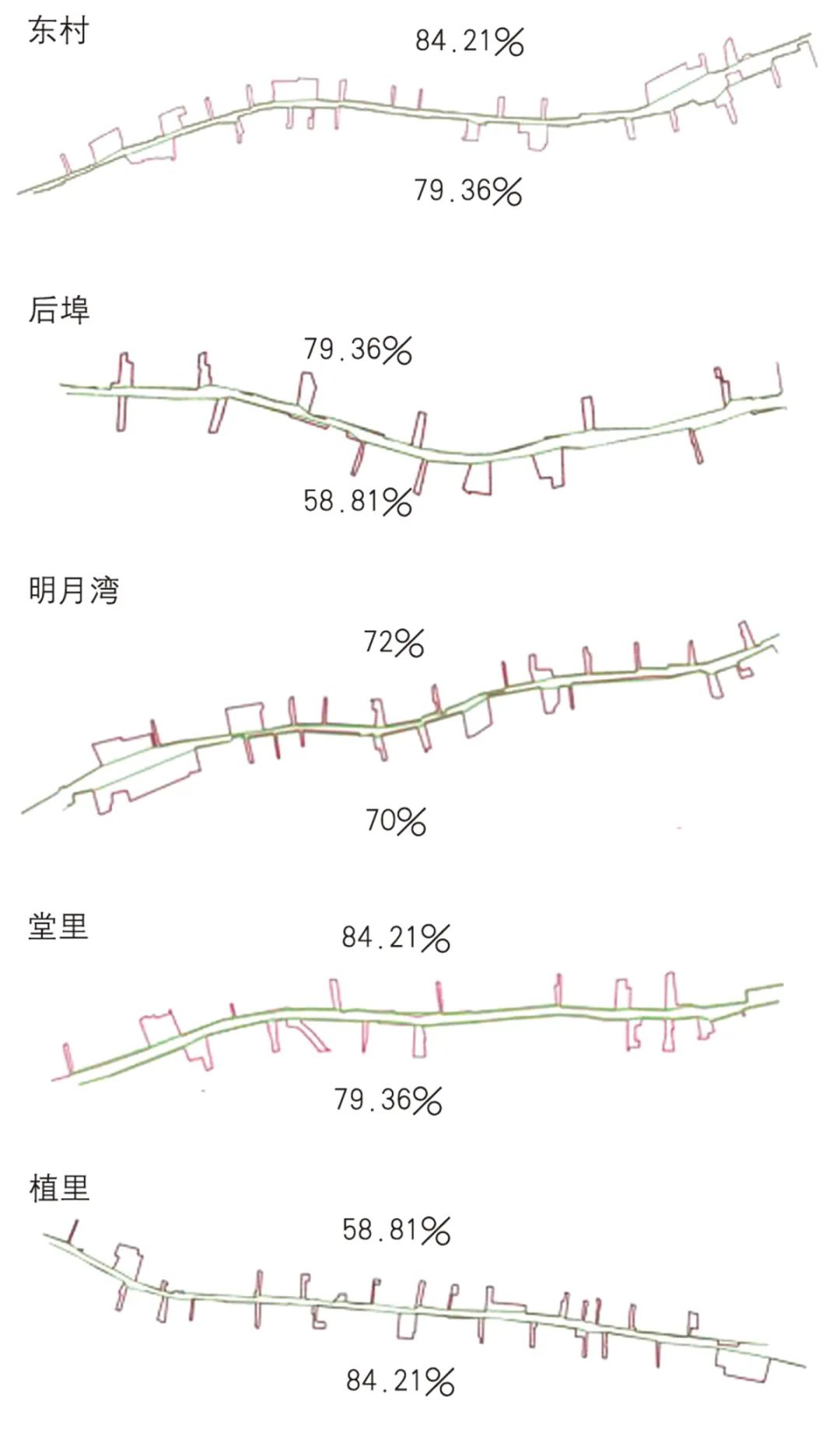

根据公式2,分别对东村、后埠、明月湾和植里街道的主街巷(一级街巷)的贴线率进行计算(图14~图17)。

▲ 图14 | 东村街道贴线率

▲ 图14 | 东村街道贴线率

▲ 图15 | 后埠街道贴线率

▲ 图15 | 后埠街道贴线率

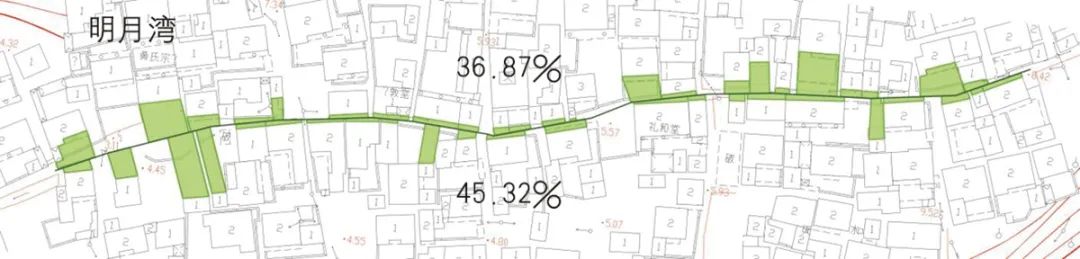

▲ 图16 | 明月湾街道贴线率

▲ 图16 | 明月湾街道贴线率

▲ 图17 | 植里街道贴线率

▲ 图17 | 植里街道贴线率

结合图示与数值可知,各个村落的街道界面并不严格贴线,有的偏差值甚至很大,街道界面的凹凸变化非常明显。

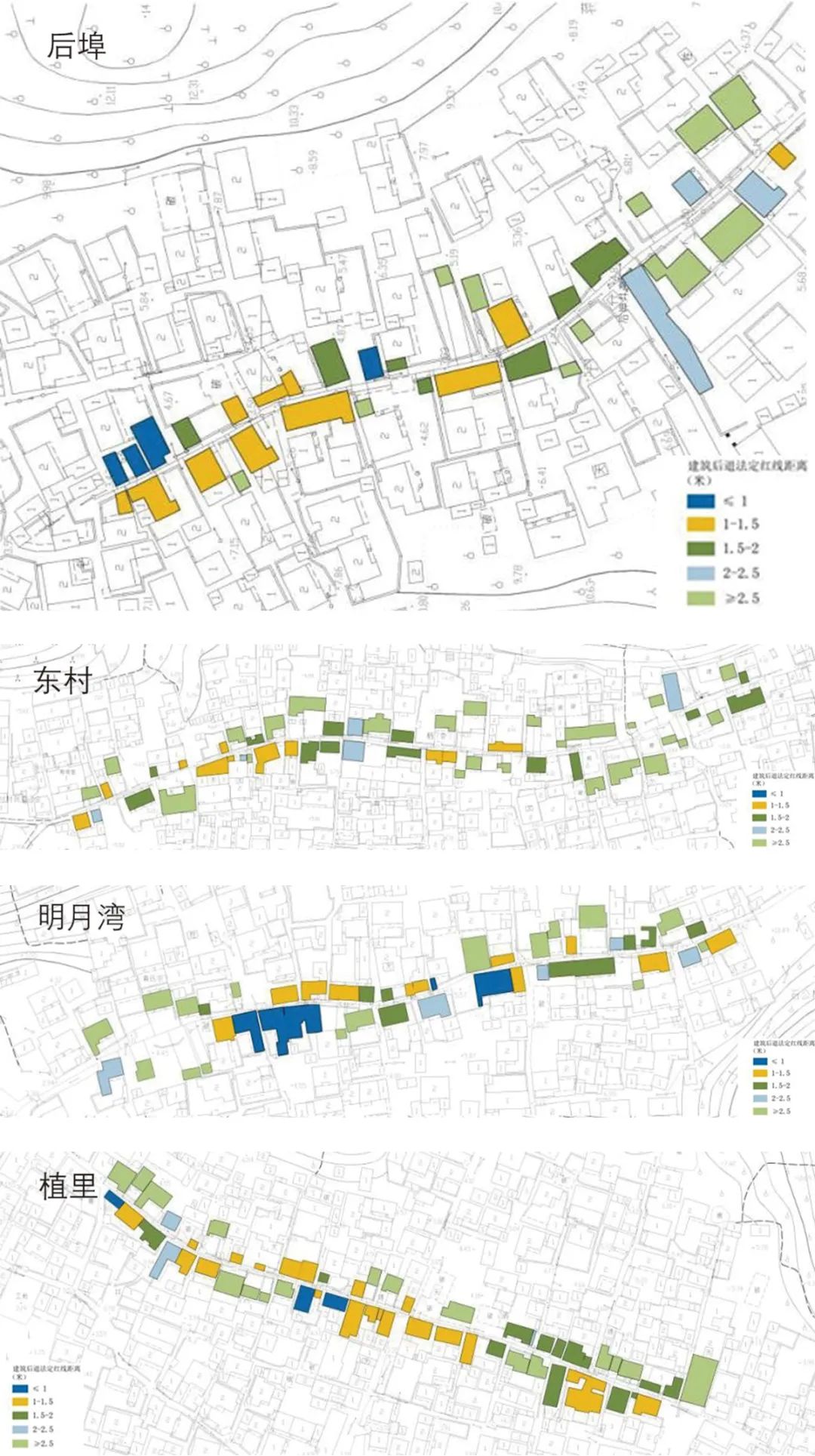

▲ 图18 | 建筑后退法定红线距离

▲ 图18 | 建筑后退法定红线距离

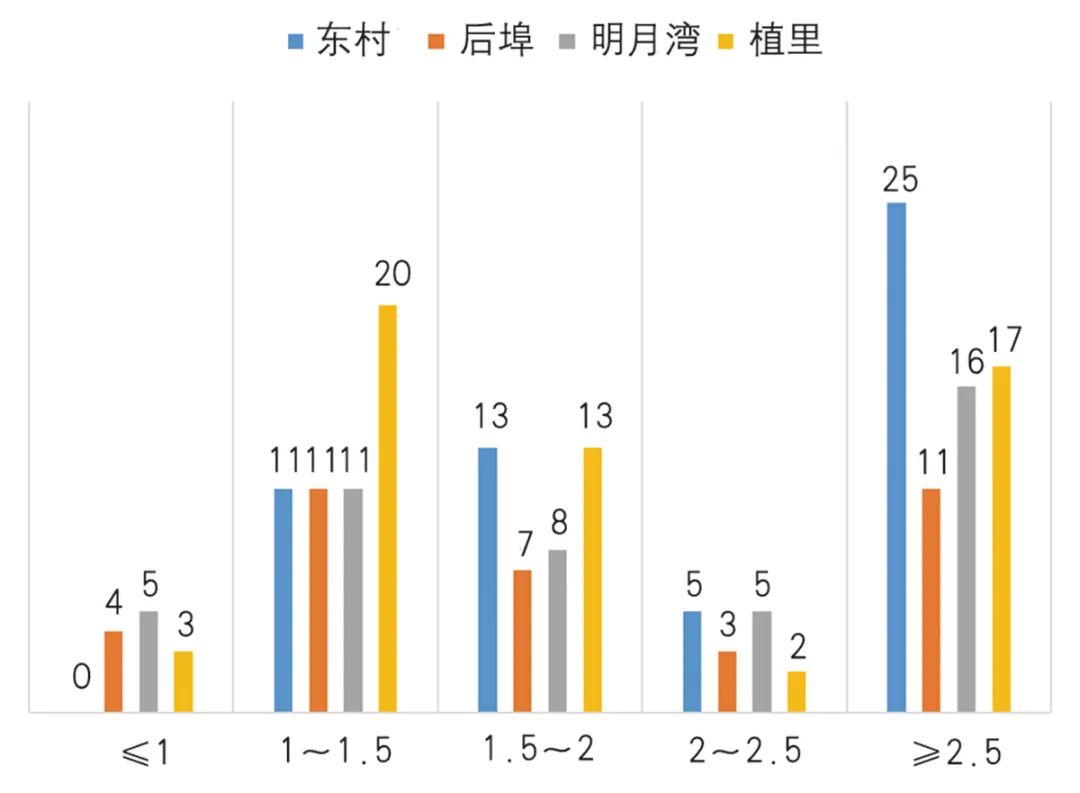

对图18中四个村落街道样本的分类进行统计,汇总结果见图19。

▲ 图19 | 各村落建筑随K值分布

▲ 图19 | 各村落建筑随K值分布

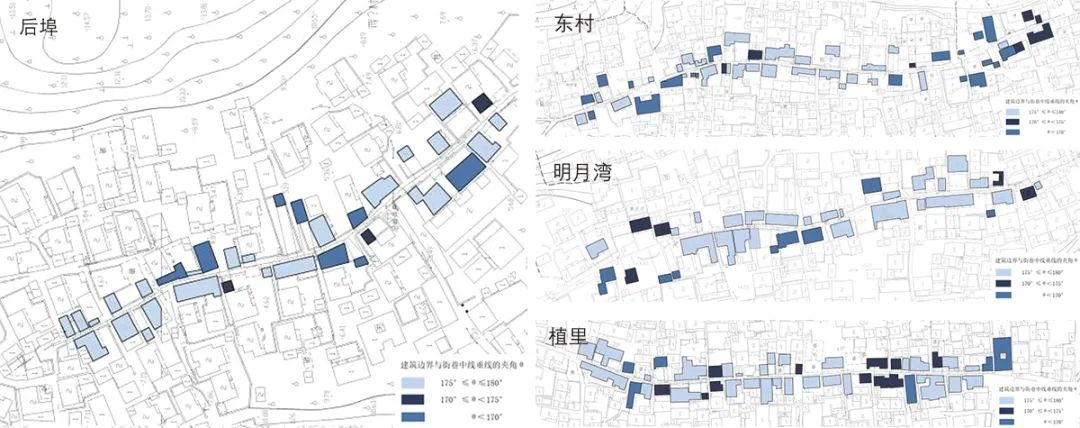

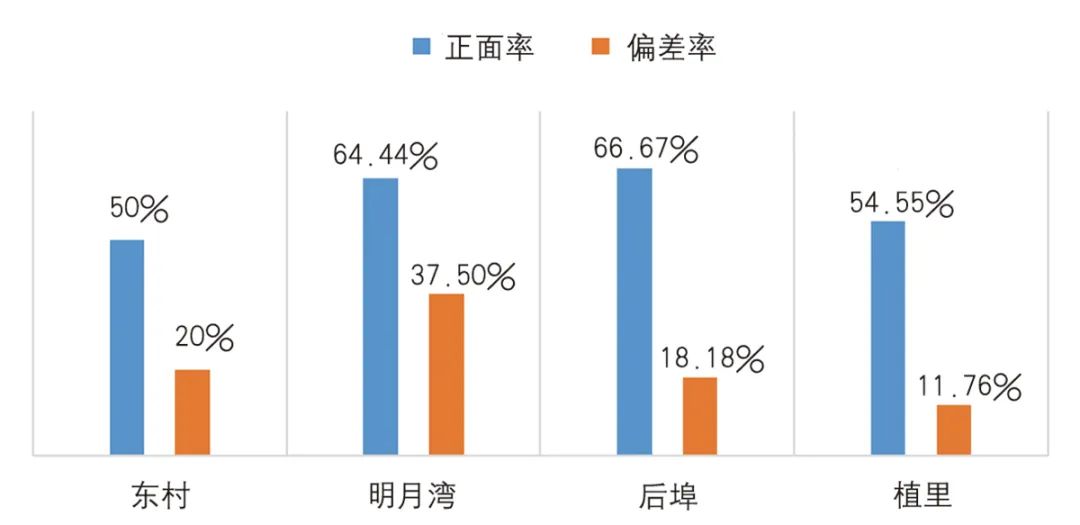

3.3 正面率分析

▲ 图20 | 建筑边界与垂直投影夹角区间

▲ 图20 | 建筑边界与垂直投影夹角区间

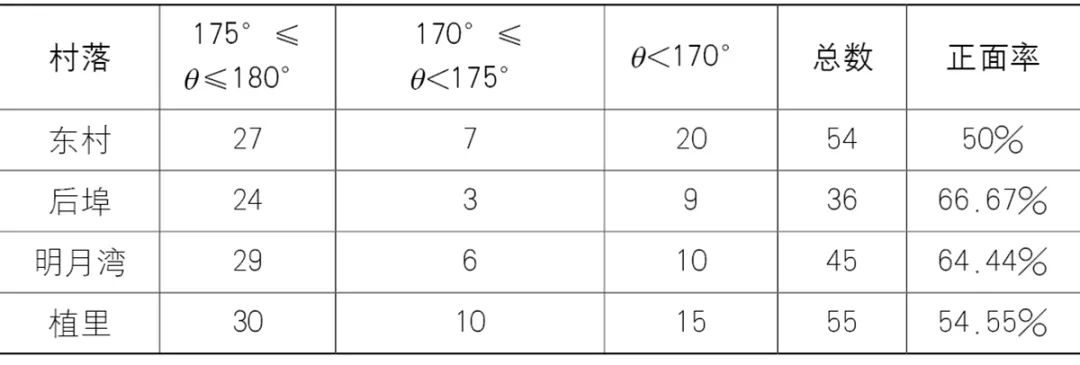

▲ 表1 | 各村落建筑随θ分布

▲ 表1 | 各村落建筑随θ分布

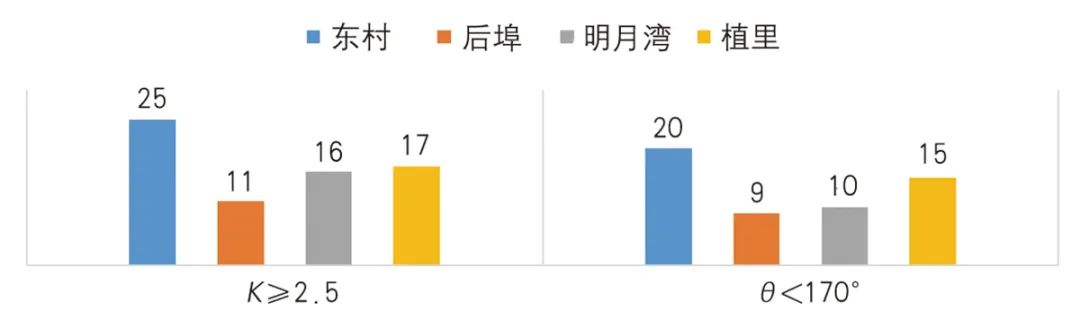

通过与贴线率对比可发现,K值≥2.5m的建筑其角度θ较多数都小于170°,各村落的具体比较结果如图21所示。

▲ 图21 | 村落K值与θ比较

▲ 图21 | 村落K值与θ比较

由此计算出偏差率W,其计算公式:

(3)

(3)式中:Bθ 为角度θ范围内建筑数量(栋);BK为K值范围内建筑数量(栋)。

从偏差率可看出建筑朝向不具有统一性规律,但大部分建筑的方向与临近的道路边界相关性较高(图22)。

▲ 图22 | 偏差值与正面率数据

▲ 图22 | 偏差值与正面率数据

4

结论与展望

4.1 结论

在视觉消费的时代,要求村落居民或游客在专业、客观地分析提炼传统村落街巷肌理基础上,再体验欣赏其美妙之处,显然是不现实的。唯有深入研究那些有着良好视觉体验的传统街巷肌理,如何给人们以丰富视觉反馈,进而对人们心理感受形成正面影响,才能通过保护或以此为依据规划设计形成富有传统特征的街巷肌理。

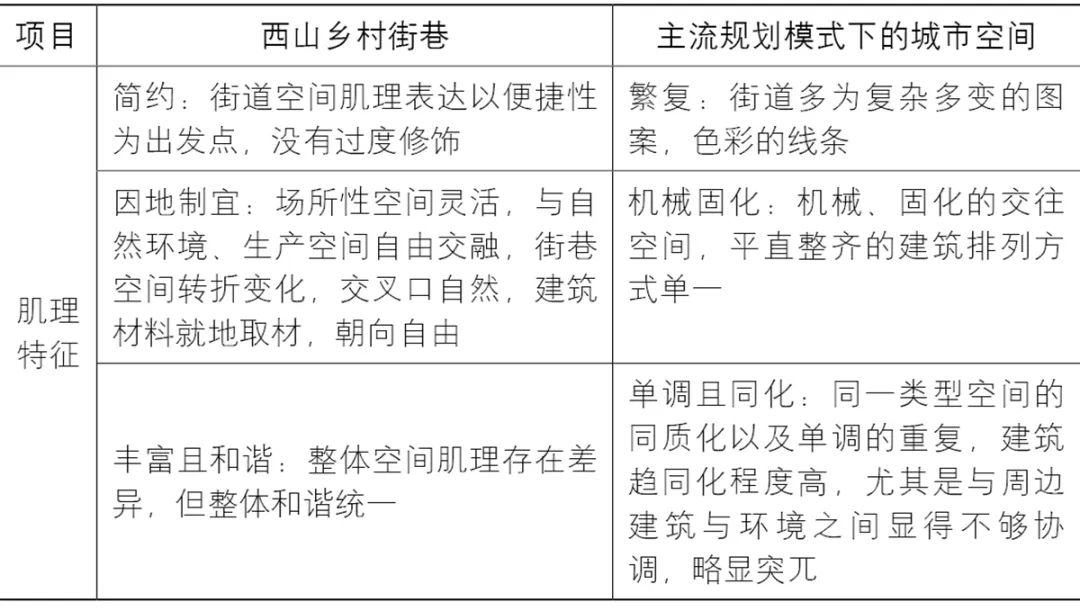

根据前文分析,西山乡村街巷空间肌理特征与城市空间肌理特征的区别如表2所示。

▲ 表2 | 西山乡村街巷空间肌理特征与城市空间肌理特征的区别

▲ 表2 | 西山乡村街巷空间肌理特征与城市空间肌理特征的区别

界面密度、贴线率、正面率表示村落沿街建筑与街巷之间前后左右的位置关系。通过实地考察西山的典型传统村落,发现这些村落的界面密度大都在75%左右,贴线率低于50%,正面率高于50%,这是舒适宜人且又充满活力的传统村落街道空间形成的重要原因。

通过研究,笔者认为,传统村落街巷的界面密度、贴线率、正面率等指标,其作用类似于城市规划中的紫线,是一种保护传统村落街巷形态和整个村落形态的底线。对高价值的传统村落街巷肌理的综合定量分析,有助于深入剖析传统村落街道肌理形态,得到原生街巷的各项指标,可以作为传统村落进行恢复性或保护性规划设计或者其他村落进行传统街巷规划设计的重要依据。

4.2 展望

原文介绍

《传统村落街巷肌理综合定量解析研究——以西山传统村落为例》一文已在知网首发。

【doi】10.11819/cpr20231710a

刘 澜,三江学院建筑学院副院长、副教授。

【基金项目】教育部人文社会科学研究青年基金项目“城镇化背景下的江南乡村文化景观‘源汇’效应及存续策略研究”(19YJC760130)。

封面图片源自新华社客户端

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】传统村落街巷肌理综合定量解析研究——以西山传统村落为例

规划问道

规划问道