从北席南来到干栏木构:

张良皋《中国席居制度溯源提问录》及学术笔谈探读

摘要:《中国席居制度溯源提问录》是张良皋先生于20世纪60年代酝酿并逐步写成、凝练中国席居制度命题的阶段性成果,该《提问录》链接着20 世纪60 – 80年代知名学者间的学术笔谈和观点碰撞,也是张良皋先生后期深耕武陵干栏并收获等身著作的学术原点,具有里程碑意义。文章以《提问录》的整理与解析为基础,平行阅读专家们的往来信件与后续成果,以《提问录》中的“探源、设问、立论、延伸”为线索建立若干逻辑锚点,试图厘清那个时代的学者如何看待席居源流、消亡以及模数制的问题。文章旨在通过梳理一段学术史,引发对早期建筑史研究范式的讨论,既给今天学界以启示,又是对张先生百年诞辰的最好纪念。

张良皋先生(1923 - 2015)1947 年毕业于中央大学建筑系,后在上海范文照建筑师事务所、上海市工务局、武汉市建筑设计院工作。1982 年被华中工学院(华中科技大学前身)聘任为教授,参与创系工作并展开 30 余年研究历程。张先生自言一生贡献皆在“占源四简”,实则是在历史溯源视角下建构若干区域、民族住居类型,探索人居环境变迁与住居文明传播路径。从《武陵土家》到《巴史别观》回答“武陵何处?土家何人?”从《匠学七说》到《蒿排世界》概观早期华夏居住形态,等身成果具有显著的研究梯度,在巴楚文化、干栏建筑体系等特色领域作出凿空开山之贡献。

“占源四简”的学术原点当在席居研究。张先生曾自言,早年在中央大学学习和后来的建筑师经历使其从一开始便对模数制和席居颇感兴趣,在 20 世纪 60 年代便写信求教于卢绳、刘敦桢、唐兰等大家。其后 18 年积累,使《中国席居制度溯源提问录》(以下简称《提问录》)再得完善,又分送各方专家学者,学术笔谈历有数载,各家围绕若干学术焦点,抛出许多新的论据观点。《提问录》涉及华夏先民住居形态,是张先生后期武陵干栏、巴楚古史等研究的关键起点,对他个人乃至学术界具有里程碑式意义。张先生成果颇丰,但既往有关他建筑史学术思想的专题性整理不够,更缺少从具体领域以微观视角展开的学术观察。在学风朴素但富含激情的年代,前辈们的学术思辨仍有力量,以此为鉴,可照今日来者。

本文试以《提问录》的整理与解析为根基,平行阅读专家们的往来信件与后续成果,聚焦重点问题,从而形成若干线索,以厘清那个时代的学者如何看待席居的源流、消亡以及模数制问题。回顾跨越 20 年的讨论历程,使我们窥见新中国成立后第一、第二代学者的学术观念,从而建构一段学术史,总结早期建筑史研究范式并梳理“中国席居制度研究”的学术脉络,既给后辈学人以启示,又是对离开我们七年的张先生百年诞辰的最好纪念。

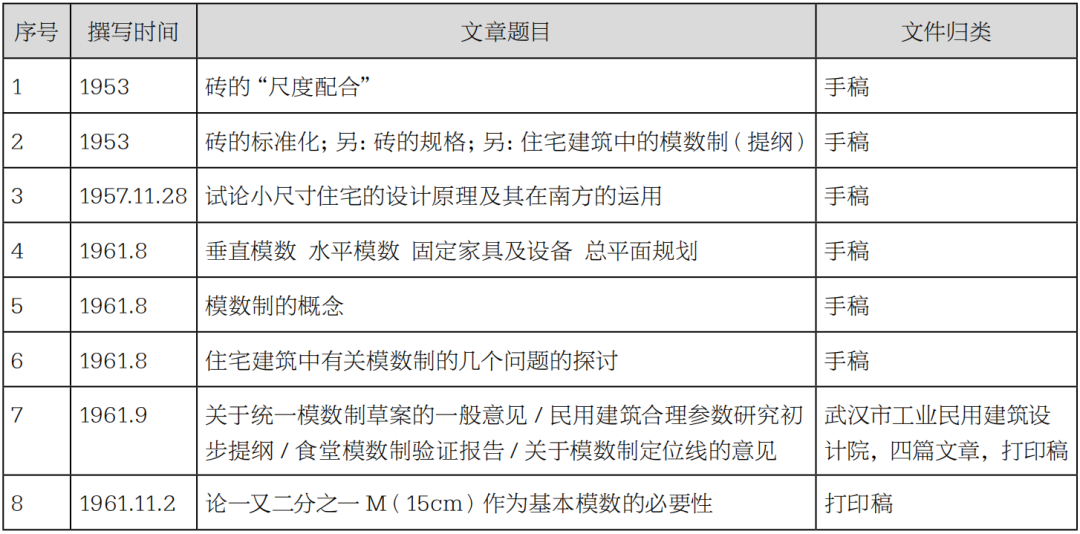

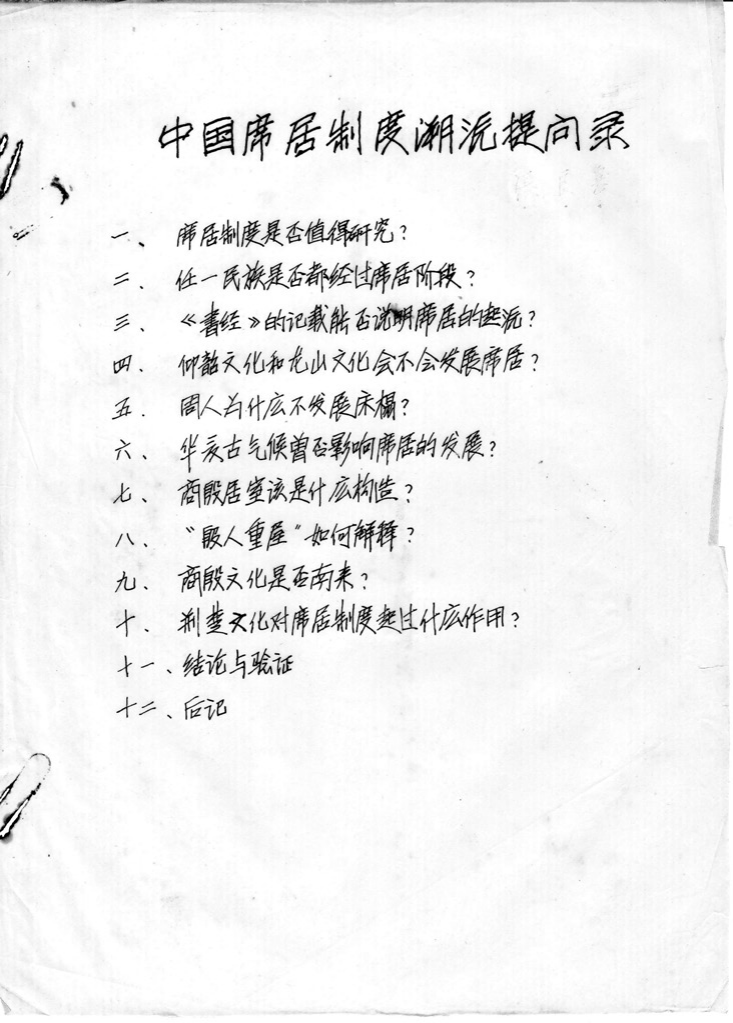

在张良皋先生投身建筑行业至他晚年执教于华中工学院的数十年间,“筵席源流与古代模数制的关系”是他一直坚持的学术命题,也是后期等身著作成果的根基之石。从目前掌握的书信材料看,张良皋于1962 年先后向业师卢绳、刘敦桢两先生去信请教,惜去信难寻,只有卢、刘两先生回信尚在,卢先生回信梳理了先秦至唐代席居演进以及宋至清木构之模数制,所涉“度九尺之筵”“萧何剑履上殿故事”对张良皋影响较大。刘敦桢先生回信主要谈及三个方面(图 1):(1)古代室内家具演变的三个阶段(筵与席、床与榻、桌与椅);(2)中国筵席非日本“叠敷”式模数;(3)古代席坐之法与家具更替。

图1 刘敦桢先生回信

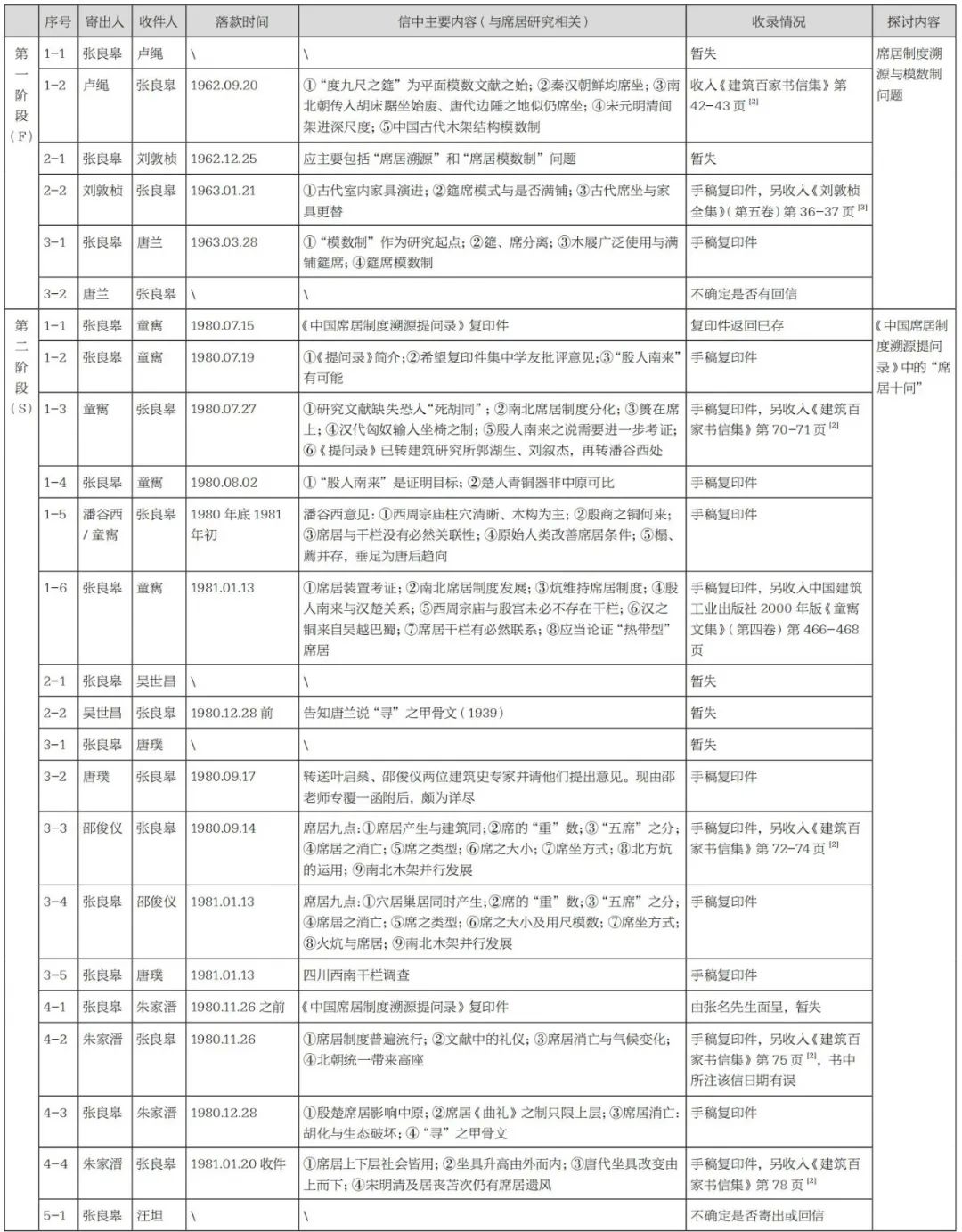

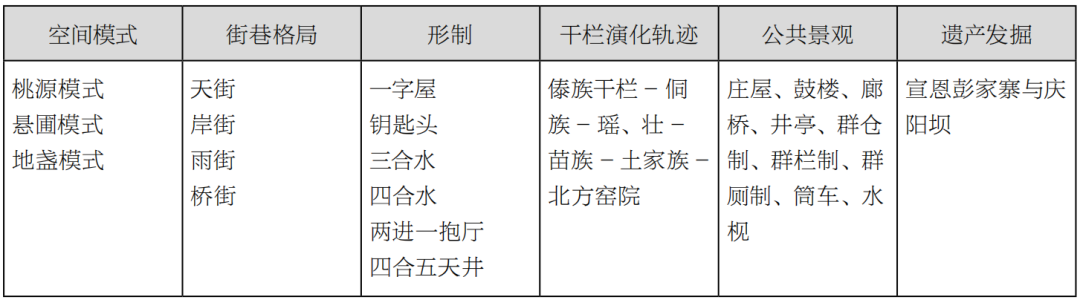

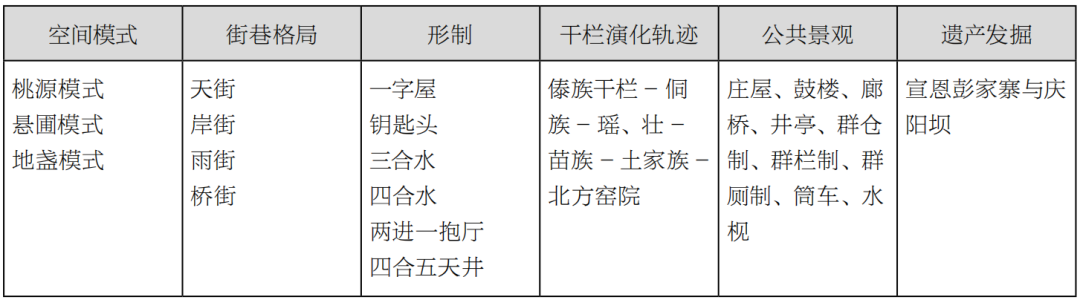

几个月后,张良皋又寄信向故宫博物院唐兰教授请教,唐先生回信与否目前无迹可循,但通过张先生去信之内容,可了解他当时的学术计划:一是介绍“近来模数制研究”(表 1)作为“筵席制度”历史研究的出发点;二是提出“筵、席分离”作为模数制的基础,事实上也是对刘敦桢先生意见的回复;三是结合木屐使用与筵席满铺、尺度复原去揭示席居模数制的可能。后两点涉及解决“席居模数制”问题的前提与方法,今天来看依然具有极强的学术创新性和示范性,也成为张先生后续研究的重要组成部分。

表1 张良皋先生有关模数制的部分研究成果(1953 - 1961)

1.2多方求教:《提问录》的寄出与专家回复

张良皋于 1980 年 7 月 6 日 写 完《 提问录》初稿,在一旁列出了一些知名学者,包括单士元、刘致平、刘祥桢、潘谷西、童老(童寯)、唐璞、叶启燊、邵俊仪、龙非了、陈从周、莫宗江,这应当是张先生心中所计划的求教“大名单”。同时在名单下还注明:“分送:汪坦 吴世昌 朱家溍 童老(笔者注:童寯)唐老(笔者注:唐璞)”字样,这五位应是《提问录》复印件实际寄送求教的对象,再计划托其转呈其他学者。

从掌握的信件推断,吴世昌、朱家溍、童寯、唐璞四位先生确定收到过《提问录》复印件,汪坦先生是否收到则囿于材料缺失,无法证实。各位先生在收到《提问录》后,经过仔细阅读,或亲自回书意见,或转交本单位一些中青年教师予以认真回复。通过往来信件的内容和频度(表 2),可以窥见 20 世纪 80 年代那一批学者“学术辨析超越一切”的朴素情怀。

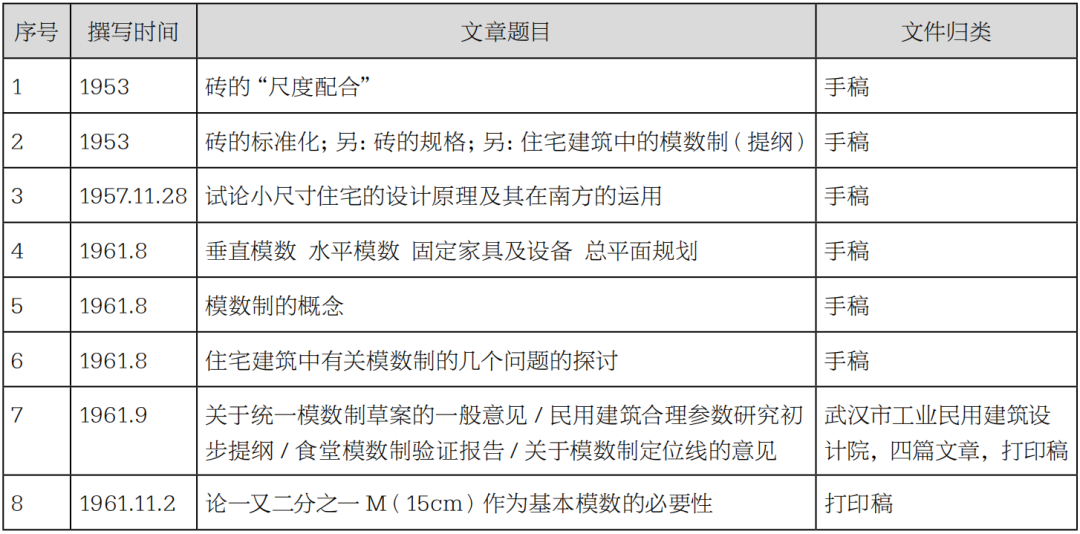

表2 以席居制度学术研究与讨论为核心的书信往来统计表

(以张良皋先生寄信时间排序,后文提及信件照此编号)

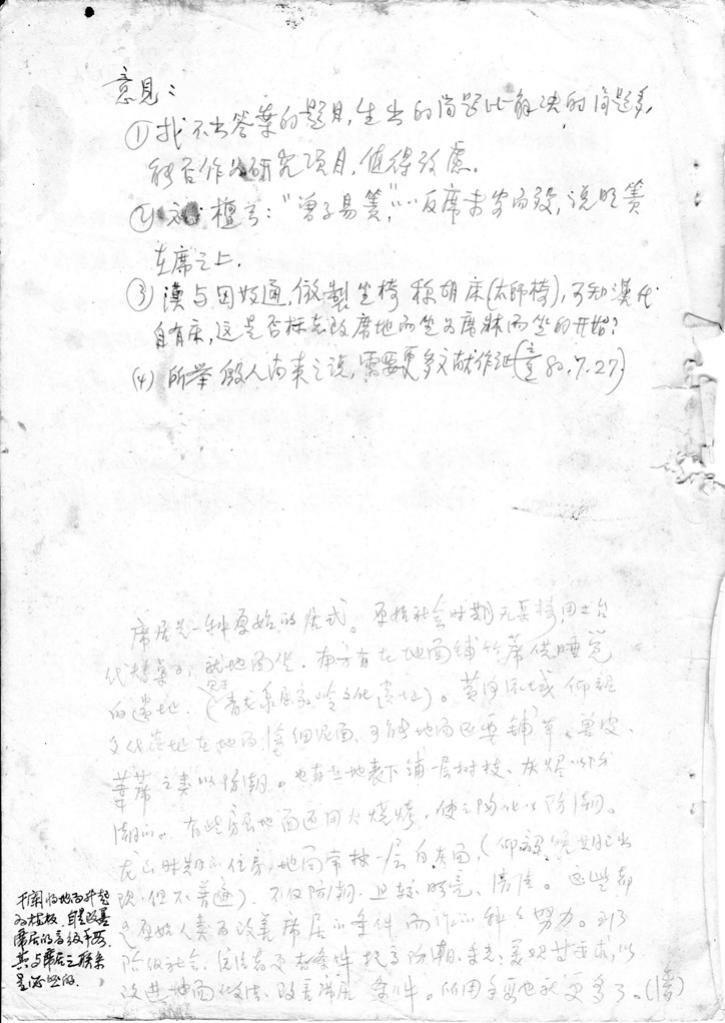

张良皋先生第一时间寄信给童寯先生,提及“并非处处有陈说可依,乃采取‘提问’方式”。希望童先生看过后能交“谷西同志(和别的对此问题有兴趣的同志)一阅”。因为“该文复制份数无多,不能分报师友,但也正好在一份本上集中同门师友的意见”,“无须劳神另函,在该副本上朱墨丹青,批评之后,寄还即可”。

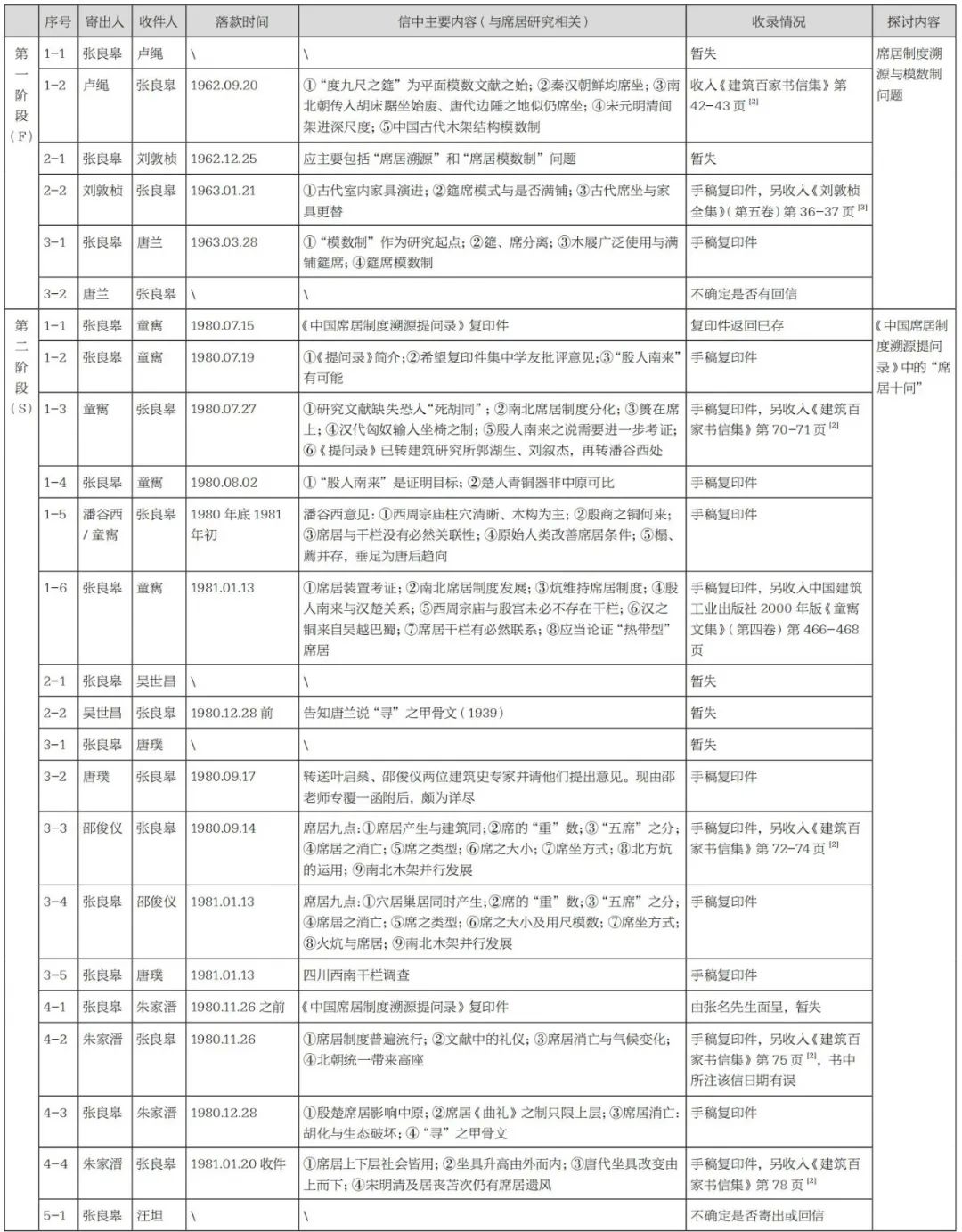

童寯先生在其 80 岁高龄收到了《提问录》,很快就完成批注,并于 1980 年 7 月 27 日寄出了初步意见。也提到《提问录》还曾转交给“建筑研究所(当时刚成立)一些中年教师如郭湖生、刘叙杰等,再送老潘(笔者注:潘谷西先生)提最后意见。也许秋后寄还”。从当年收回的书信来看,应是童寯和潘谷西两位先生共同给予了评阅意见(图 2)。

图2 童寯和潘谷西两先生批注,1980

唐璞先生于 1980 年 9 月 17 日寄给张良皋的信中说:“尊稿经拜读后已转送叶(笔者注:叶启燊先生)、邵(笔者注:邵俊仪先生)两位建筑史专家并请他们提出意见。现由邵老师专覆一函,颇为详尽,其体会和想法可能对尊稿有所补充。特附邵师原函于后。”邵俊仪先生函件包括信息量极大的“席居九点”(表 2 S3-3),对张先生启发极大,以至多年后,张良皋还特别说道:“他(邵俊仪)的信妙思泉涌,议论风发,令我击节。信中旁批,即当时激赏之情不自禁的流露。”

朱家溍先生与张良皋先生通信数次,聚焦几个要点展开讨论,尤其是周秦以来载籍证明席居普遍性、席居消亡约在唐中期、席居在社会阶层无上下差别,以及宋明清尚存席居遗风等四点,既回应了《提问录》中的几个关键问题,又成为张良皋先生后期《匠学七说》及系列研究中的先决基础。

吴世昌先生的信件暂难找寻,但在张、朱二人讨论“寻”字的甲骨文识读问题时,张先生写到“寻字甲骨,已经吴世昌先生赐告,是‘寻’字(用唐兰说)。我看是!席居一‘寻’,正好睡人。”(表 2 S4-3)可见吴世昌先生确曾给张良皋先生回复过意见。而“寻”字的甲骨文解读,成为张先生得以将中国古代尺度体系同席居模数联系起来的关键。

在请教过刘、卢、唐诸位先生的18年后,张良皋先生写就洋洋洒洒 50 余页的《提问录》,从中可以窥见,那些从 20 世纪 60 年代即困扰着他的问题如何生发、成熟并形成一系列新的问题。

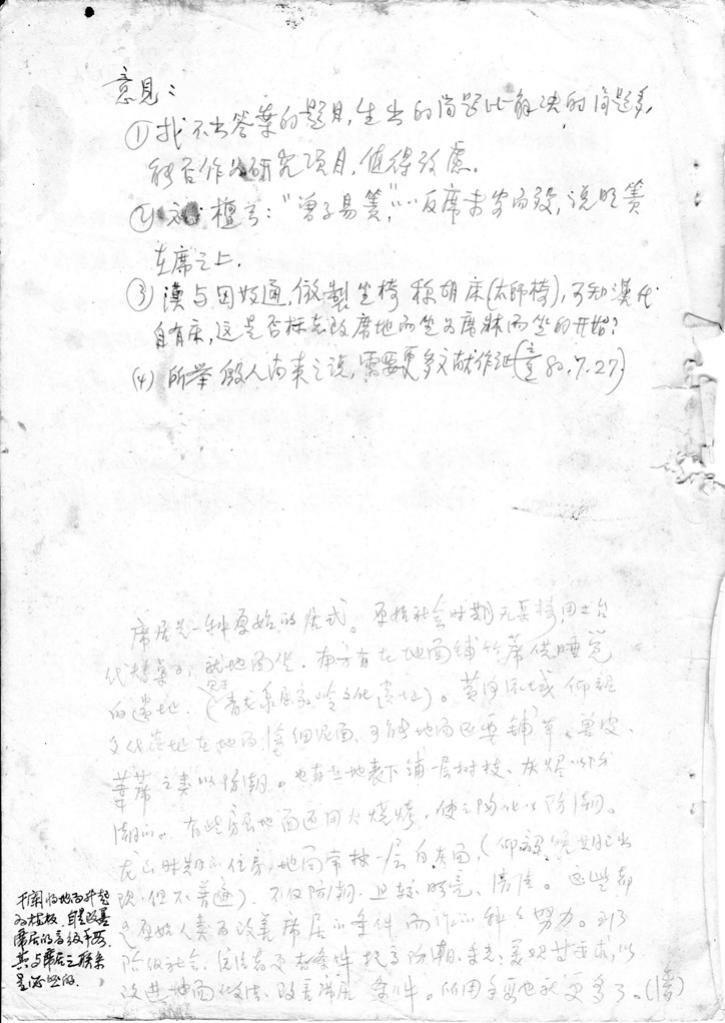

《提问录》一共 12 章,由十大问题组成,亦可称作“席居十问”(图 3),正如后记所言,张先生当年对于席居至少存在溯源、发展、消亡以及模数制等几大疑问,只因时间紧迫、篇幅有限,《提问录》只得聚焦上古先秦席居制度的溯源。

图3 《提问录》封面

“席居十问”逻辑框架紧密、内容环环相扣:首问明义,提出研究席居制度旨在补阙中国建筑史研究之薄弱,希望求教各方家;二、三问探源,涉及席居的时空线索:结合世界民族席居经验和古代文献总结出席居史类型,提出中国席居依《书经》只到周成康之际,《虞》《夏》成书不确,故殷商席居溯源需寻他径;四、五、六问设问,试图从华夏先民坚守穴居版筑传统、面对古代气候挑战,却仍持续发展出完备席居制度的疑问中,引出席居文化南来的问题;七、八、九、十问立论,在前几问基础上,探讨殷商文化的南来可能,勾勒出“巢居-干栏(重屋)-地面木构(庙堂建筑)”的发展路径,并试图得出中国席居制度起于南方、殷人是席居文化推动力量的结论。通过文献解析与考古实物对照,提出:在另一支来自南方的荆楚文化中,台式建筑和重屋建筑的发展也源于干栏建筑,并自然地承继与巩固了席居制度。

3 讨论聚焦:席居学术焦点辨析

诸贤前辈往复意见颇多,信息量巨大,但都以《提问录》为“箭靶”。先生们都是史家巨擘,总能切中要害,围绕若干学术焦点,抛出了许多新的论据观点。本文试图以《提问录》为纲,仍以“探源、设问、立论、延伸”为线索建立若干逻辑锚点,将跨越 18 年的专家意见及往来书信、后续研究成果中共同聚焦的问题串联起来,从而形成若干线索,建立“中国席居制度研究”的学术脉络。

3.1 探源:席居演进与消亡

《提问录》之探源,首在席居分类,其次通过《书经》的“敷席之制”和“拜稽首”之礼,追溯古书经典中唐虞三代的席居制度。然《尚书 · 周书 · 多士》中即有“惟殷先人有册有典”,郭沫若也感《尧典》实为殷礼,但囿于《虞》《夏》成书之年难断,张先生认为席居为殷商之礼尚需另辟途径而证,可见《提问录》伊始,张先生便已为论点埋下伏笔。

诸贤前辈有关探源,多以席坐行为去谈席居装置(室内家具)细分及其演进线索(尤其是高度变化),以及席居制度的普及度及其消亡原因。席居制度成熟于两汉时期是学界共识,在溯源上古却文献有限的情况下,各位先生关注这些要点可谓是最佳选择。

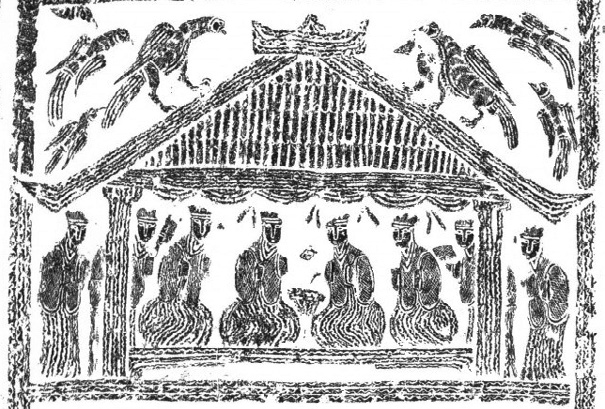

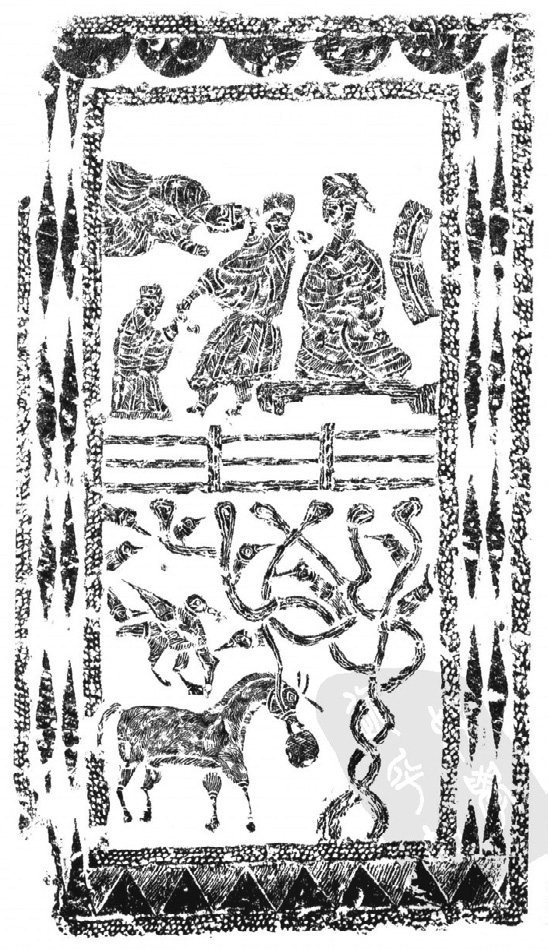

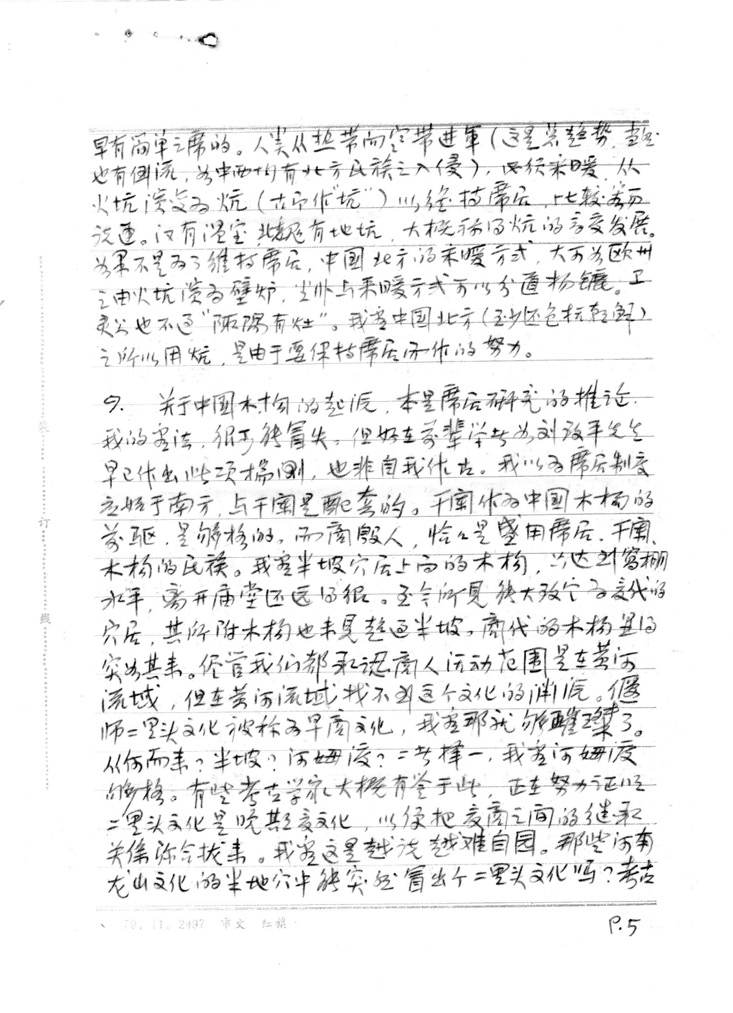

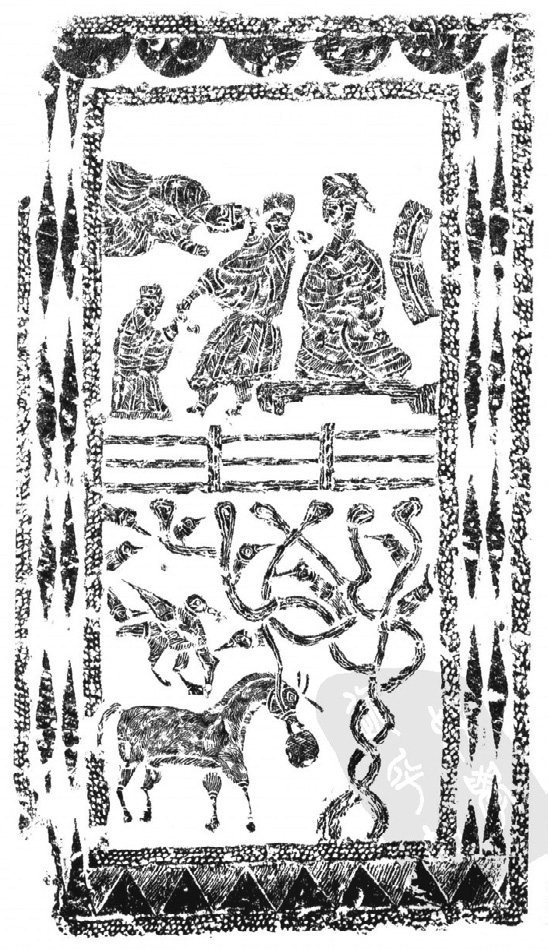

邵俊仪先生提出席坐方式不同,占有席之宽度亦不同。甲骨文形象为跪坐(图 4),汉代画像砖亦以跪坐为多(图 5),文献中则有跪有坐(《礼记 · 曲礼上》)。并列举中国北方及朝鲜犹存之盘腿坐、深受中国影响的日本却采用跪坐式。这既是对张先生《提问录》“拜稽首”动作的补充延伸,又抛出新的例证和问题。

图4 宿”字甲骨 J17582 为一人跪于席上

图5 龙凤、建筑、人物画像(局部)

刘敦桢和潘谷西两先生也关注过席坐方式之不同,如:

跪坐最敬(刘士能先生如是说;近得潘谷西同志见教,“跪坐”即“危坐”,自亦最正规)。箕(足前伸而坐曰箕)踞(蹲)不敬。惟盘坐如何评价当不明确。照刘士能先生意见,似仅次于跪坐,为礼法所许。但以前也听一些老师谈论,说“盘坐”即“踞坐”,是不许的。(表 2 S3-4)

席坐方式在后来《匠学七说》“一说筵席”中得以充实完善和进行等级分类:跪拜之礼为筵席上的必须姿势,出自席居制度,正规坐法即是“危坐”(即跪坐)。而其余坐姿均为非礼,统称为“踞”,种类如“箕踞”“盘踞”“蹲踞”“跂坐”“端坐”等,不胜枚举。

进而便是敷席设置。童寯先生提及《礼记 · 檀弓》中“反席未安而殁”,说明篑在席之上。邵俊仪引敷席之制,认为天子、诸侯、大夫各有所“重”,不同房间设不同的席,并设有专职人员司几筵,说明席居已有很长的发展过程,其产生可能与建筑(穴居及巢居)同时产生,因此仰韶龙山不少文化遗址对建筑地面极为重视,穴居地面的席地坐卧依然需要通过“白灰面”“红烧土”等方式对地面进行防潮。

其次是席居家具。刘敦桢先生提出应将中国家具演变分为三个阶段来研究席居的流行与终结:(1)筵与席(最晚始自周,延至六朝);(2)床与榻(床至晚亦自周开始,至汉发展为榻,流传至宋);(3)桌椅(南北朝时期自西域传来,今日犹用,唐之后样式已中国化)。并认为古代席坐之法引发了室内家具之更替,如跪坐虽最敬,但易于疲乏,老人多有凭“几”而坐;周代宫室使用筵席时,已有睡眠用床。“榻”应从“床”演变而来,宾主相见,各坐小榻相对;家属至友则共坐大榻。其后南北朝传入的“绳床”即“交义椅”,敦煌北魏壁画中有较大之椅,可盘坐,至唐中叶后逐渐普遍使用,至宋代终取榻代之,从而引发宋代室内布置的改变。

朱家溍先生提出坐具的升高变化存在两条可能线索,一是先户外而后延及户内,如室内之“凳”只是登床接脚用的,而室外之“杌”虽只是个木块,却是户外的坐具;二是到唐代坐具已经升高,这种改变是由社会阶层自上而下的,这意味着生活水平的提高。

多年以后,张良皋先生在《匠学七说》“一说筵席”里以“筵席异同”和“床榻”两节对适应席居行为的装置进行了分类细说:首先是筵、席分工,筵粗而在下,席细而在上。谈其材质、用途、满铺;其次是床、榻分工,床偏于卧、榻偏于坐。并谈到穴居者藉草坐卧,自会采取措施处理地面,保持整洁干燥,之后发展床榻并与筵席并用,成为高级卧具。

张良皋曾认为完备的席居之制在中国并非根深蒂固,尤其是在“中原”为代表的中国,秦以前可能流行在中原人士之上层,汉承楚制,延至唐宋,亦非广布于民间,所以一遇重大变故,席居之制就趋消亡。

朱家溍列举先秦典籍,认为席居并非意味着豪华的生活方式,席居时代生活设备同样有奢有俭,在那个时代同一地区上层社会与百姓之家应是一致的,说明普遍流行。但同样指出:“宋,降至明、清朝廷大宴百官仍是席地而坐,铺地的是棕薦,再在上面铺一层毡,宴案高不及二尺,这显然是古风,还有人在生死大事有些顽固的习惯。”(表 2 S4-4)因此在《匠学七说》里,张先生既同意“一切活动,都在席上。自天子以至庶人,没有区别”;但也提出“席居制度在中国曾长期广泛流行,其消失自必不是旦夕之间,全国一致”,“宫廷上行古礼是不能代表一般人民生活习俗的”。可见席居制度在古代中国的流行,恐怕是个阶级问题。这一点在刘敦桢先生谈及汉画像中普通住屋没有筵席满铺,而宫廷建筑得以满铺时,就已有明示。

众学者大体上均把席居消亡之时定为唐代中晚期,如刘敦桢和朱家溍两位先生均以唐中期的桌椅升高与中国化作为席居终结节点;潘谷西先生认为榻、薦并存,垂足为唐后趋向;朱先生进一步认为唐中期的黄河流域气候温暖,后来气候逐渐变冷,加之南北朝的结束是北朝一统天下,北方人高座的习惯可能早于南方,如五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》中,椅凳已升了高座,彷佛席居消亡是一个自然的过程(图 6);邵俊仪先生也认为席居是人的生活方式由低级向高级发展过程中的低级阶段,除了“习惯”之外难于做其它解释。从生理舒适度而言,适合人的生理构造特点的科学舒适坐卧方式,终究代替席居。

张良皋先生则认为席居的消亡是一个悲剧。首先是民族斗争的悲剧:第一次重大打击是五胡乱华,席居半消亡,隋唐以后席居稍有复振之象;第二次重大打击是辽金元相继入侵,全国胡化,席居再无存在余地,即便作为“上流生活方式”,亦不可能维持。其次是生产斗争悲剧:殷商时期生态丛林密布,近乎热带雨林,气候湿润足令中原人民保持或接受席居制度。而秦至南北朝,战乱频仍,营建奢靡,树木遭殃,气候环境尤其北方改变巨大,温度降低,原有的“热带型”席居只有退场让位于“炕床”。而生态摧毁、木林资源缺失导致的干栏建筑消退,则被张先生认为是席居消亡的另一主因。

《提问录》认为黄河流域仰韶和龙山两支文化的半地穴住屋走向版筑是必然趋势,且一旦居住空间得以解放,就没有必要再弄席地坐卧,较之南人更易发展床榻。《诗经 · 大雅 · 绵》和《周礼 · 考工记》所记的周人,亦从穴居走向版筑,而不是木构架。之后尽管木构在庙堂建筑中取得了正统地位,但长久以来版筑住屋中进行的依然是席居生活。中国式席居以竹、莞蒲等编制筵席并配合木屐,是一种“热带型”席居,对于北方的仰韶、龙山乃至周人,席居制度彷佛突如其来,若非有南来(周因于殷礼)影响,似乎很难解释。

这一设问,实为涉及席居在气候和版筑床榻条件下的南北关系问题,诸先生的讨论焦点有二,一是“热带型”席居分类的必要性,二是北方所谓版筑之后炕居升高的属性问题。

有关《提问录》中对中国席居类型的划分,潘谷西先生认为,“区分‘热带’‘寒带’‘游牧式’‘农业式’之意义不大。只是具体形式的特殊性而已;如此差别,种类甚多”。(表 2 S1-5)邵俊仪先生也认为坐卧方式与气候无关,或关系不大,而是应该关注用什么材料来做席,并列举《周礼 · 春官》中之五席“莞、藻、次、蒲、熊,其中次、熊席为兽皮席,其余为草席,这适合于当时中原一带冬夏气候有显著不同的情况。

要末是‘热带型’席居,要末是‘寒带型’席居的划分恐欠妥,得视当地气候情况而定”。(表 2 S3-3)邵先生还在信中增脚注引《吕氏春秋》卫灵公天寒凿池一事说明熊席为人君所用并适用于寒冷气候。

对于潘先生的质疑,张良皋仍坚持应该论证中国席居是“热带型”,因其对溯源有重要意义。并列举取得“热带型”结论的几个要点:“(1)席之材料,(2)履之材料,(3) 登堂脱屦、登席脱袜之制,(4)与至今席居的民族相较,(5)与干栏联系,(6)在中国之消亡与气候变冷有关。”(表 2 S1-6)邵先生以“五席之分”证明先秦席居的材料多样,并适应中原冬夏气候之显著不同,从而否定中国席居为“热带型”,张良皋对此颇为欣赏,也在同一天的回信里坦言“这里正是我立说的大漏洞。我原以为中国席居之为热带型是不须论证,不言而喻的。看来不行,要补课。我有此强烈印象,并不等于无须证明,而且看来证明此事还须费很大力气”。(表 2 S3-4)

在多年以后成书的《匠学七说》里,张先生并无提及诸如“热带型”席居之分类,而前述 6 个要点均得以拓展,成为该书“一说筵席”中的重要部分,如“筵席异同”“衣履”“传播”“竟委”等。

童寯先生认为南北方席居制度的分化演进原因,在于各自取暖需求不同。“北方的‘炕’由于冬季需要加热而设烟道,只得升高,谅是席居尾声,变为固定的床。南方不求取暖,自古就安于地面标高,是席地而坐。”(表 2 S1-3)另外汉代北方匈奴输入坐椅之制,“胡床”有别于中土之床,可能此时已开始取代席地而坐。邵俊仪先生观点与童先生基本接近,北方住居的南向窗下炕上设席,席上置几,坐卧合为一体。

此两种说法均表明北方之炕就是席居,区别在于:童先生认为炕将演变为睡卧之床,席居就此终结,邵先生则认为北方的炕成为各装置的综合,是古老席居的延续。朱家溍先生在来信附文里补充北方游牧民族居帐房亦属矮座的观点,并列举《卓歇图》卷所绘的契丹人生活,证明古代南北方在坐具方面无矛盾(图 7)。

图7 《卓歇图》(局部)五代胡瓌

张良皋同意童先生的意见,但他更认为席居延续的关键在于取暖设施的水平性设置而非坐具高度变化,如汉之“温室”、北魏之“地坑”,华夏先民从热带向寒带进军,从火坑演变为炕(古而作“坑”)以维持席居,而非似欧州由火坑演变为壁炉,坐卧与采暖方式分道扬镳。张先生在回复邵俊仪时亦引《吕氏春秋》卫灵公天寒凿池一事,谈及“陬隅有灶”当为后世之炕,可证华夏南北席居与炕(坑)的融合关系早已有之,也可借此理解今日少数民族席居遗风(图 8)。

图8 重庆彭水苗族火铺

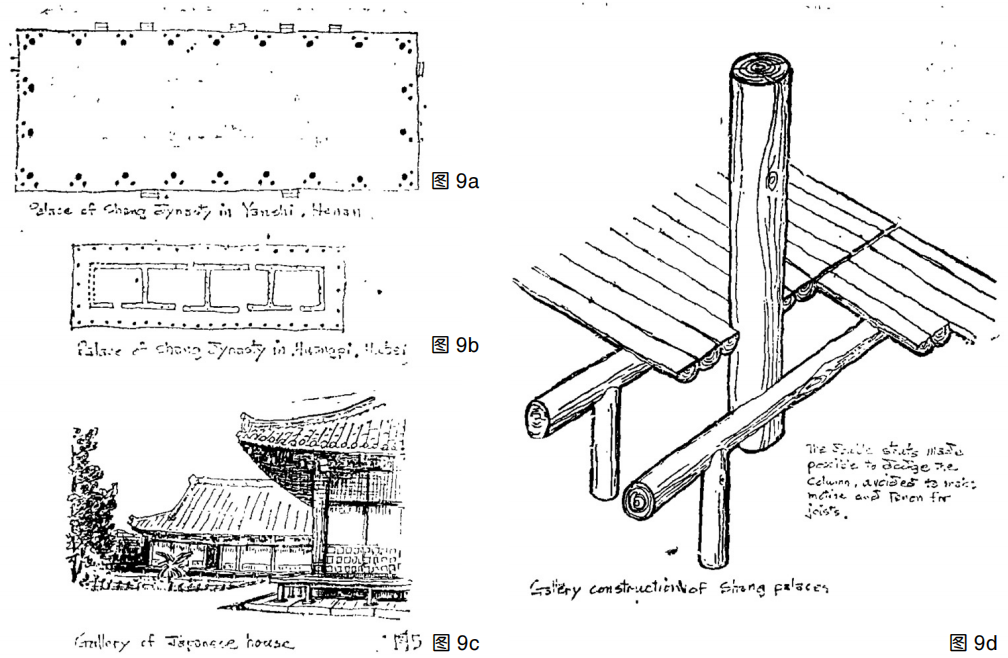

《提问录》中列举西周宗庙是版筑,而殷商宗庙按《诗经 · 商颂 · 殷武》的叙述为木构。殷人源出南方,从“巢居”发展为“重屋”,即今日西南广泛分布的干栏式住屋,是席居制度的物质基础。木构再经发展,成为中国庙堂建筑的主体,并与席居一道为后世所继承。

对于这一基本立论,诸先生讨论焦点为:(1)席居与干栏的必然性关联,(2)干栏木构发展的南北二源问题。

潘谷西先生认为席居是一种原始居式,原始社会南方铺竹席(青龙泉屈家岭文化遗址),北方住房地面采用细泥抹面、地面铺物或火烤防潮等(仰韶、龙山等时期的文化遗址),说明在干栏或穴居中,人们都在努力改善席居条件。似乎“席居与干栏并非必然联系,何必硬扯在一起”?(表 2 S1-5)

张先生对此专门回应:“干栏将地面升起为楼板,自是改善席居的高级手段,其与席居之联系是必然的。”一是原始居民一旦会建干栏,必是席居,不会一下子用到床榻桌椅。二是目前中国使用干栏的民族(如傣族)以及在泰国、印尼以及日本等国人民,均有继续席居之例。干栏与席居的关联性在后续还促发了张先生的多个重要研究,如《匠学七说》专设一篇“筵席与干栏共生”,又如《圭窬小识》一文通过东汉陶楼说明汉代民居主体是干栏,而明器陶楼中有不少带有与席居配套的建筑构件“圭窦”,进一步说明干栏与席居之密不可分。‘Architectural Relationship among China, Korea and Japan’ 一文通过比较中、日、朝、韩等国的干栏构造和席居生活,探寻席居制度的传播路径,同时也在佐证殷商席居源出干栏建筑,并作为中国建筑文化的具体内涵影响东亚。

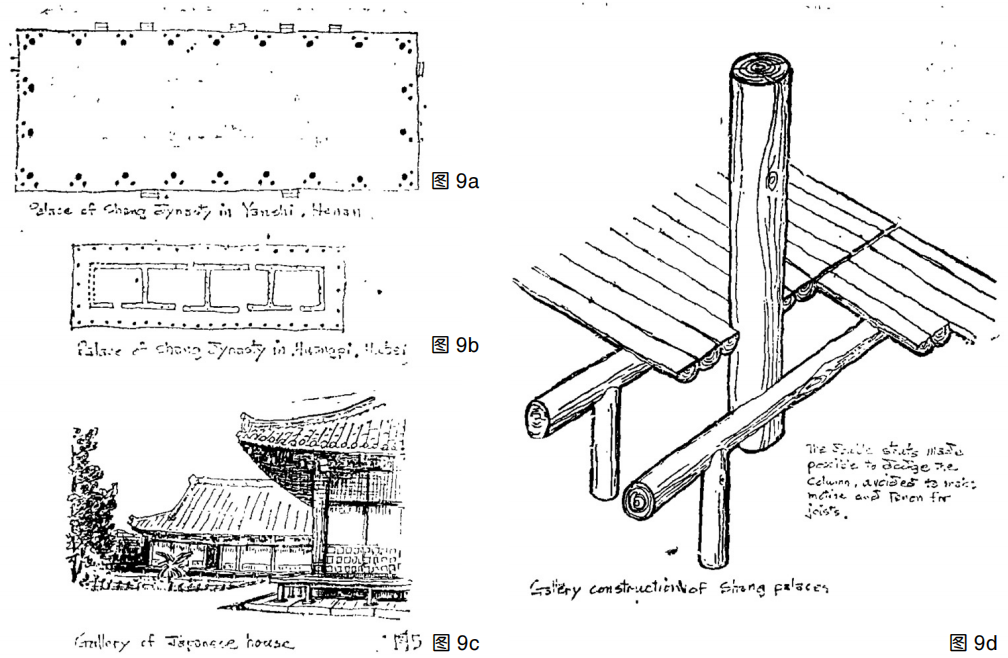

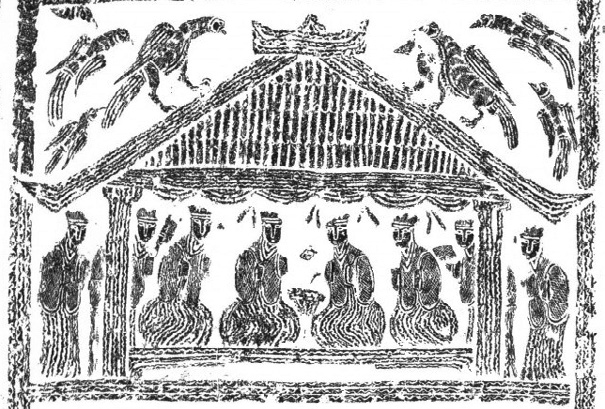

针对《提问录》“周人一旦从穴居升级,房屋的主要做法就是版筑,而不是木构架”的说法,潘谷西提出西周宗庙“柱穴位置清晰可辨,仍以木构为主”的观点。对此,张良皋又重新查阅考古简报,回复:“确为谷西同志所言,‘前堂’阔六进三,是正规木构。东西回廊柱距亦整齐,呈所谓‘殖殖其庭,有觉其楹’者。说‘以木构为主’,无疑正确。但其东西门第,东西厢房,东西夹室则不然,有的根本无柱穴,有的柱穴疏密不一,互不对应,很难说是正规木构,而似版筑的加固措施。在‘宗庙’这样重要的建筑物中,除观瞻所系的堂庭之外,仍须辅以版筑,可以概见其余。”(表2 S1-6)张先生之后又有专篇研究涉及偃师二里头和湖北黄陂盘龙城之殷宫,发现两处宫殿外廊都在大柱之外配有两个小柱(永定柱)的作法,不但便于搁地板,还可避免在大柱上凿眼。以此证明此两处殷商正殿显然都是干栏式。(图 9)

图9 9a. 偃师二里头;9b. 黄陂盘龙城;9c. 日本高床坐外廊;9d. 商代宫室廊道结构

有关干栏木构南北二源还是同源,学者们持不同意见。安志敏先生总结 1963 年之前的“干兰式”考古,基本上肯定干栏式建筑为古代长江流域及以南土著的建筑形制,大约在新石器时代晚期便已出现,但和黄河流域古代建筑分属两个不同系统。邵俊仪先生与安先生观点十分接近,认为南方干栏木架和中原穴居与商代宫室的木架,是不同环境下的两种产物,不能认为黄河流域是受到长江流域的影响(图 10)。

图10 邵俊仪先生来信(张先生旁注:“邵君精辟处”字样)

然而,张先生认为华夏席居制度和正统木构均导源于南来之殷商,因半坡及今日所见上古穴居,木构只达窝棚水平,离殷商庙堂甚远,从建筑技术来看,从半地穴到二里头早商(或晚夏)之间的断层过大,商代的木构显得突如其来,可能不是陈陈相因,只能以文化南来去解释(图 11,表 2 S3-4)。河姆渡干栏式建筑遗址的两期发掘(1973 - 1978), 刚好在《提问录》写成前不久,因此《后记》中也说“近来不断有发现有助于说明殷人本是来自南方以干栏为主要居住形式的民族”。

图11 张良皋回复邵俊仪“干栏木构南源”问题

张先生还以《诗经》和《楚辞》作比。《诗经》所载黄河中上游之建筑均为版筑,提及的木构仅两处,一处商经《殷武》,可证商人盛用干栏(即殷人重屋);一处鲁经《閟宫》,閟宫之建应受楚文化影响。《楚辞》中的建筑均为水上之干栏。似乎版筑与木构之分,确非时代之分,而是南北地域之分。

张良皋先生自 20 世纪 60 年代始就把建筑模数制作为席居研究的始发动力和一贯目标,40 年间仍一直在问道求索。虽然《提问录》未及探讨,但从往来信件来看,诸位先生多次就这一重要话题展开讨论。不过,1963 年刘敦桢先生在回信中对“席居普遍模数制”首先予以否定,认为《考工记》所述筵席之制只属明堂宫室,根据出土文物如长沙出土战国漆器、汉代画像砖、画像石以及河南沁阳县东魏造像碑,一般房屋仅设一、二席,皆未铺满全室,故而席并非一般房屋的模数,与日本“叠敷”不同。

因此古代筵、席是否分离,成为证明一般房屋是否具有模数制特征的首要前提。在给唐兰先生的信中,张先生列举先秦文献论证中国古代筵席分为两层:较厚较粗糙者为筵,垫于下;较薄较精致者为席,铺于上,与日本叠敷略不同。虽表示不敢“遽尔断言我国古代自天子的殿堂至庶民的陋室,通统满铺筵席”,但仍然通过史料爬梳,列举《礼记 · 曲礼》“侍坐于长者,履不上于堂”以及《庄子 · 正名篇》注“以藳为席,贫贱人之居也”,试图说明不管是上层生活,还是普通贱民居室,也应是满铺筵席,不过质地不那么讲究而已。最后通过文献中屐、履、屦、屧、屩、屣等字所反映的木屐在古代的广泛使用,进一步佐证“如果一般居处不用筵席,如何来解释这种广泛使用木屐的现象呢?”童寯先生在来信中也引用《礼记 · 檀弓》中的“反席未安而殁”,说明篑在席之上,普通住房也应满铺筵席。邵俊仪先生也进一步谈及席的重数,指出《诗经 · 小雅 · 斯干》中“下莞上簟,乃安斯寝”之莞、簟分离,此敷席之“重”在功能上代表了舒适性,以后发展为礼仪上的等级化。张先生对此十分赞同,在《匠学七说》里还用东汉戴凭“夺席谈经”赢得“重坐五十余席”的故事来佐证。

3.4.2 席之尺度

张良皋给唐兰先生的信就已谈及古代筵席尺度复原的问题。围绕《周礼 · 考工记》中明堂的“度九尺之筵”,他首先从周尺九尺(用林光瀓之周尺:20.7 cm,九尺为 186.3 cm )与日本标准草席(181.82 cm)的相似性展开,又将 1962 年战国楚墓出土的竹席尺度(89.0 cm×172.0 cm)与日本标准草席尺度(90.91 cm×181.82 cm)做比较,似乎中国古代席居所隐藏的模数制呼之欲出,还表明六朝前与日本的交流似乎也极有可能。

邵俊仪认为席的大小规格与当时建筑有密切关系。信中亦从文献和汉画像砖出发,讨论席的用途类型所对应的不同规格,引《范子计然》“ 六尺兰席出河东 , 上价七十 ; 蒲席出三辅 , 上价百”,说明“席六尺”是当时通用规格,以周尺或商鞅量尺 23.1 cm 换算,席长 1.386 m,适合 2 ~ 3 人跪坐之席,这与汉代“讲学”“观伎”“宴桌”等画像砖形象相合,说明此等所谓跪用之席较为常用。又引《礼记 · 曲礼上》“群居五人,则异者必共席,席以四人为节”的说法,说明还有单人席和四人席之分(图 12 -图 14)。故提出观点——席的规格较常用者约三种:一为单人席(长度不详)、二为 2 ~ 3 人席(长近 1.4 m)、三为四人席(长近 2 m)与卧室通用。

图12 两人之席,墓山二号墓前室画像(局部)

图13 四人之席,庖厨、饮宴画像(局部)

图14 单人之席,人物拜见、喂马画像(局部)

张先生同意席有多种用处,就有不同规格的说法。如有“蒯席”备洗足之用,席大则别有坐卧之分。邵先生提出“六尺之席”颇有启发性,但张先生认为这六尺不一定是周尺或商鞅量尺,倒有可能与“九尺之筵”一样长,因为一直怀疑中国有大小两种尺从古到今平行流传。其后张先生还举唐兰识读“寻”字甲骨(图 15,图 16),表明一席之长恰为一寻,一寻之长,亦即人的身长,一席一寻之长,正可作为建筑模数,也是尺度单位相对稳定的根据。

图15 “寻”字甲骨 J16067,一席为一人之长

图16 《康熙字典》里的“寻”,以“身”度“席”

在首问刘敦桢先生之后的 40 年间,张良皋形成了自己有关筵席模数制的研究脉络,在《匠学七说》中将这一终极命题系统地呈现出来:首先,是考据源于“身度”体系的中国古代尺度系统,将周代“筵、寻、步、轨、仞”以周制“八尺”统一起来;其次,结合“寻”之甲骨识读,将席居“筵度”之长与舒肱之长、一寻之长等同起来。而以“筵席”物化为尺度统一化、标准化的中介,正是其作为建筑模数的可能所在;其三,以“仞”为基准可论证历代大小尺的存在,但若以“筵”“席”长度为基准,则中国尺度体系的变化就存在相对恒定的标尺。如九寸为尺、八尺为仞;八寸为尺、则“九尺之筵”;十二寸为尺,则“六尺为步”,实则都指七十二寸(周制中仞、筵、步等同)。在这个前提下解析《考工记》“匠人营国”中的“殷人……堂修七寻”,或可推知筵席在商代就与建筑模数紧密联系。其四,则是利用筵席尺度的相对稳定,反向推算上三代尺度,发现周尺并非 23.1 cm(席长以“叠敷”定为 1.8 m,九尺平均则每尺为 20 cm),与吴承洛先生考据的周尺 19.91 cm 更为接近。笔者认为《考工记》所记尺度应以战国齐尺为准,闻人军先生依据齐量、大小尺系比例、璧羡度尺等方式统计齐尺平均值为19.7 cm。因此或可认为23.1 cm为周大尺,吴承洛考据的为齐小尺。

4 从席居到干栏:《提问录》的价值及学术拓展

4.1 《提问录》的学科价值与研究范型

席居所代表的中国古代居住形态,显然是中国建筑史研究的内核问题,但一直以来较少得到系统性的关注。《提问录》试图在以营造学社构建的北方古建为研究主体的 20 世纪 80 年代,以相对有限的史料将视野转向华夏先民生活形态,并指向北方木构“正统性”之外的“殷商南源”木构发展序列,建立“席居-干栏-重屋-宫室木构”的发展逻辑,深具学科价值。跨越 18 年的学术笔谈,更是 20 世纪 80 年代各院校之间难得的一次学术思想碰撞。尽管受限于当年的材料和手段,前辈们的交流很大程度上以史料信息的交换和建筑史逻辑思维的批评交流为主,但他们高频度关注的某些要点是具有重要意义的,如以先秦文献和考古发现、图像所记载的生活、场景、制度为线索,利用想象和文化关联构建一个宏大的广域时空,置入席居这一先民的生活方式,探讨其源流、发展、传播与消亡。尽管这一研究范型存在宏大叙事带来的“论难从史出”的局限,但文献的使用效率和解析深度、史料之间的关联想象,都反映了老一辈学者的基本功和创新力。

《中国席居制度溯源提问录》试图建构席居和木构干栏的南源发展序列,是张良皋先生突破地理和文化的相对边界,融入早期华夏文化一体观的初步尝试。学术笔谈之后,张良皋转向实证并拓展既有研究,于 1981 年开始着手准备鄂西武陵地区干栏建筑的实地调查,在给时任鄂西博物馆馆长林奇先生的信中,他提及席居与干栏为其自选课题,而西南干栏更应赶快普查研究。1983 年鄂西考察之后,他写出题为《为什么研究吊脚楼》的笔记,既总结了《提问录》中的席居文化南源和殷商盛用干栏的问题,又提出“土家族—巴—殷—韩—日”的潜在文化交流路径,以及调查吊脚楼遗存、民族生活习惯、国内外干栏分布、建立鄂西吊脚楼“营造法式”的长远计划。今日来看,不能不说远见卓识。

张先生的文章《关于云梦陶楼的几点讨论》引出“重屋—席居—吊楼—圭臬”四议题,是干栏研究的发端之作,也为《匠学七说》之前三说,可谓从“席居南来走向木构干栏”的衔接性成果。1983 年之后张先生数十年间多次带领团队,展开对巴楚、土家族文化尤其是武陵干栏的实证调查,涉及干栏建筑的结构、形态、形制和匠作工艺,以及干栏聚落的外部环境、形制演化轨迹,并始终强调干栏研究的多学科视野。可以说 20 世 纪 90 年代的张先生,大部分研究活动围绕干栏建筑展开:如1991 年 11 月,走访了解恩施咸丰吊脚楼传统匠作技艺;1993 年 7 - 8 月,应郑光复先生之邀,陪同《老房子》系列丛书编辑和摄影师,带领学生又一次深入武陵土家地区考察干栏建筑;1995 年 3 - 4 月,与李玉祥先生带领研究生扩大干栏建筑调查范围至黔东南、桂北、湘西南(图 17)。多年的调查积累使得武陵干栏建筑研究成为张先生打造的一块学术高地(图 18),万敏与汤士东将张先生的干栏建筑知识体系归纳为六大部分。

图17 调查示意:贵州雷山县方祥乡雀鸟村苗族干栏聚落

图18 张良皋先生又一次在湖北省宣恩彭家寨调查,李景奇摄于 2007 年 8 月 11 日

在此期间,张先生两项干栏建筑研究课题连续获得国家自科基金资助,发表相关文章 23 篇(不完全统计),并呈现了从席居而来的清晰学术路径和超前视野。如 1994 年的研究中日韩建筑关系的文章提到“中国干栏至今相当普遍地保持‘步架三尺’,是‘半筵’或‘一几’之长”,仍可为今天研究团队就西南干栏式民居穿斗扇架模数化研究的先导。1995 年张先生在协助、参与创建苏丹理工大学建筑系时,他所关注的南苏丹(当时的苏丹南部)沼泽干栏建筑与华夏住居的文化关联直接导向了浮游聚落研究《蒿排世界》的问世,2000 年的《干栏——平摆着的中国建筑史》横向比较傣、爱伲、侗、壮(瑶)、土家族等延续席居遗风民族的干栏建筑,为中国建筑史析出一条建构干栏体系研究的独特线索,可谓张先生有关干栏研究的阶段性收官之作。

表3 张良皋干栏建筑知识体系

纵览张先生的学术一生,恰好每十年转换一个关联性主题:20 世纪 80 年代——席居探源研究;20 世纪 90 年代——干栏建筑研究为主;从 2000 年至 2015 年逝世前转向巴楚文化,并最后完成“占源四简”终篇《蒿排世界》——以席居干栏为特征的浮游聚落。可以说席居制度的考据探索,既是张先生华夏史论之起点,又是放眼世界对人居形态溯源的总结性归宿,更是引领“华中学人”深耕本土、昂首国际 40 年之根基。张良皋先生晚年仍笔耕不辍,每个研究主题思想都经历了前期漫长的探索和积累,这对今天身处浮躁喧嚣环境中的学人无疑仍是一种强有力的鞭策。

后记:本文写于《张良皋全集》编纂期间,特别致谢张良皋先生家属张甘先生、张眺女士以及张点老师提供张先生手稿、书信等资料,是本文得以完成的重要基础。感谢盛格格、吴曼两位同学协助整理张先生手稿,以及刘克明老师在信件文字辨识注释工作中提供的帮助。

说明:所有往来信件中并无文中图片,均系笔者引之以助说明。

汤诗旷,华中科技大学建筑与城市规划学院、湖北省城镇化工程技术研究中心(武汉430074)副教授

李晓峰,华中科技大学建筑与城市规划学院、湖北省城镇化工程技术研究中心(武汉430074)教授,本文通讯作者

张点,武汉大学城市设计学院(武汉430072)讲师,英国邓迪大学邓肯约旦斯通艺术设计学院(Dundee, DD1 4HN)联合教员

本文完整阅读见《建筑遗产》2023年第1期(总第29期),微信版略去文中图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

汤诗旷,李晓峰,张点. 从北席南来到干栏木构:张良皋《中国席居制度溯源提问录》及学术笔谈探读[J]. 建筑遗产, 2023(01): 09-21.

欢迎关注《建筑遗产》2023年第1期(总第29期)

本期客座主编:张彤

本期责任编辑:张晓春

※ 官方微店有售 ※

《建筑遗产》学刊创刊于2016年,由中国科学院主管,中国科技出版传媒股份有限公司/同济大学主办,科学出版社出版,是我国历史建成物及其环境研究、保护与再生领域的第一本大型综合性专业期刊,国内外公开发行。

本刊公众号将继续秉承增强公众文化遗产保护理念,推进城乡文化资源整合利用的核心价值,以进一步提高公众普及度、学科引领性、专业渗透力为目标,不断带来一系列专业、优质的人文暖身阅读。

官方网站:

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

建筑遗产学刊(公众号)

微信平台:jzyc_ha(微信号)

建筑遗产学刊(bilibili主页)

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):汤诗旷 李晓峰 张点 | 从北席南来到干栏木构:张良皋《中国席居制度溯源提问录》及学术笔谈探读

规划问道

规划问道