随着市县级国土空间总体规划进入上报审批的“收官阶段”,全国各地国土空间规划工作重点逐步转向详细规划,其编制及管理的实践探索也被提上重要议事日程。我国详细规划的实施探索始于二十世纪八十年代,经过城市设计融合、“多规合一”等编制思路与方法的不断优化探索,为我国城市建设提供了有效的支撑,但发展至今也呈现出空间多样性考量不足、管控弹性不足、动态维护管控不足等不适应性。

自然资源部在《关于加强国土空间详细规划工作的通知》(自然资发〔2023〕43号,以下简称《通知》)明确提出了详细规划空间维度上分层分类、时间维度上全过程管控、治理维度上编管协同的转型要求,并强调了详细规划要在开发边界内外全面开展编制,以落实全域全要素国土空间用途管制制度。

当前,学界和行业内对城镇开发边界内的详细规划编制及管理已有较多研究,广东、湖南等地也相继发布相关规划评估及编制指引,但城镇开发边界外的详细规划“怎么编、怎么管”却较少探索,规划管控薄弱、管控脱节等问题仍然突出,因此明晰边界外地区详细规划“管什么”“怎么管”,对进入“详规时段”的国土空间规划工作尤为重要。

城镇开发边界外地区主要为乡村地区、生态保育和农业发展等非城镇集中建设空间,地类繁多且空间分布较为分散,未来保护利用方向的不确定性较高。传统规划导向往往将这些地区作为城镇发展“备用地”,通过土地开发成本的高低对用地进行分类,重视其经济效益而忽略其生态系统价值,导致产业园区改扩建、基础设施建设、农村居民点建设等零散点状建设项目大量占用生态空间,破坏生态系统功能。

新时期国土空间规划将山水林田湖草视为保持生态系统整体性的“生命共同体”,是影响城镇全域生态环境质量及实现城镇高质量发展的重要战略空间。在规划管理思维由“重城内轻城外”向“全域全要素管控”“城乡融合发展”的重大转变下,城镇开发边界外地区规划管控面临更为复杂的全局性问题。

(1)各类要素管控割裂,非建设空间粗放管理

传统详细规划、村庄规划关注重点为城镇建设用地和村庄建设用地,对生态空间和自然要素的管控相对薄弱,重“点”轻“域”导致未能满足全域全要素精细化管理的要求。国土空间规划体系对城镇开发边界外地区以“生态优先”为首要原则,由于没有精细划分非建设空间管制分区而忽视乡村地区、生态空间内部巨大的用地类型差异,往往产生“一刀切”的禁止建设管控行为。这种疏于精细化引导的管控一定程度上导致了生态空间“违建”频发,使“保护区”沦为“问题区”。

(2)多规协调仍有矛盾,规划传导尚不清晰

由于城镇开发边界外地区的管理口径不完善,耕地、林地、水域、宅基地等不同类型用地分属不同的主管部门进行管理,普遍存在“多头管理”“多规并行”情况,进而导致了规划管理的无序和上下位规划传导的无效,耕地被侵占、生态空间被蚕食的问题频发,因此乡村地区、生态空间、农业空间的分类规划管控体系和规划传导内容亟待进一步完善。

(3)增量建设冲动无序,存量建设低效承压

当前城镇化发展已经进入存量时代,依赖增量的规划建设模式难以为继,亟需转变“发展就是规划扩张”的空间发展旧思维。城镇开发边界外地区的建设用地普遍以能源、交通、水利设施用地,村庄建设用地和乡镇工业用地为主,其中村庄建设用地往往占大部分。由于“一户一宅”的宅基地制度缺乏完善的退出机制,乡村存在大量进城农民“城乡两头占地”和“建新不拆旧”的现象,导致多年城镇化背景下村庄建设用地不降反增。

此外,随着乡村休闲旅游发展、农业产业现代化和城乡功能转型,乡村地区及生态空间正逐渐成为新经济、新业态的热土,创新经济对点状增量建设的需求和对生态环境系统的压力,低效乡镇工业用地和闲置宅基地的盘活再利用,都迫切要求城镇开发边界外地区要进行详细规划管控的有效应对。

(1)全域全要素覆盖的郊野单元统筹管控

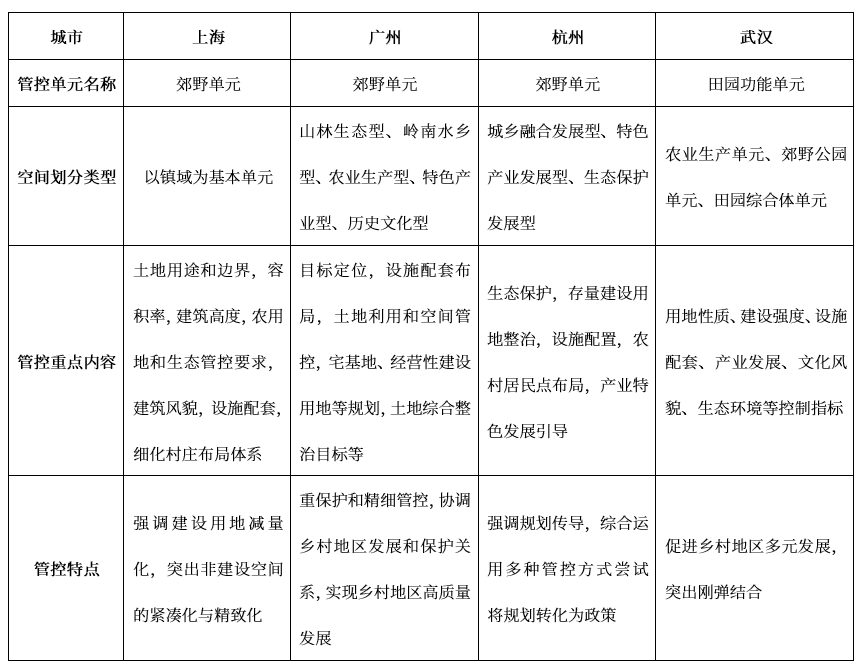

今年3月自然资源部印发的《通知》要求,分区分类全面推进详细规划编制,提出城镇开发边界外包含村庄规划及风景名胜区详细规划等类型,并鼓励在既有规划类型未覆盖地区探索其他类型详细规划。村庄规划重点关注村庄建设用地、建房需求、人居环境改善,缺乏与周边关联空间的统筹协调,在此基础上,上海、广州、杭州和武汉等地都探索了城镇开发边界外面向全域全要素管控的详细规划新类型,基本思路都是将城镇外广阔的乡村地区划定为不同功能的郊野单元,通过单元规划开展规划管控。

表1 城镇开发边界外地区详规编制类型研究对比一览

城镇开发边界外详细规划要从“地块”管理向“功能单元+地块”的综合治理转型,借鉴先行地区研究经验,通过确定“功能单元”的主导功能、生态保护、存量用地整治、基础设施配套等战略内容进行“总量管控”,在单元内部则划分“详细规划地块”并制定相应管控指标,在保障生态、农业空间底线的同时,为基于生态资源价值转化的新产业新业态留有弹性发展余地。

(2)提升非建设空间精细化管理水平

非建设空间的精细化管控是国土空间规划体系实现全域全要素空间治理的关键一环,可结合资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价,对生态、农业、自然要素进行系统梳理和评估,并按照建设、农业和生态三类空间进行管控单元分类分区和用地细分。非建设空间管控单元通过生态功能需求平衡分析确定总体生态容量,单元内细分地块则通过“约束指标+分区准入+正负面清单”进行指标管控,确保非建设空间合理合规的建设活动不影响周边地区的生态系统功能和环境品质。

通过细化分类分区管控完善各非建设用地的用途管制规则,同时注重非建设空间的“多规”系统融合和上下规划传导,提升非建设空间的精细化管理水平,实现非建设空间从消极管控转向积极治理。

(3)以全域土地综合整治为手段强化规划实施

城镇开发边界外详细规划编制应充分考虑农业用地零散、生态空间面广、建设用地点状线状且选址不确定性高的特征,以全域土地综合整治为抓手,以“农业空间集中连片发挥规模效益,生态空间点面成网发挥生态价值,建设空间增存挂钩集约高效”为规划导向,加大对生态空间低效用地腾退力度,健全生态系统治理和修复机制,充分利用存量建设用地推动功能转型,利用增量建设用地植入新功能新业态,促进国土空间质量提升、功能优化。

探索全域土地综合整治手段融入全域详细规划的创新路径,立足详细规划精细化管控分区需求,针对重点区域及突出问题区域开展生态修复治理、农田综合整治、存量用地整理等各类土地综合整治工程,系统性增强生态与农业空间价值,提升建设空间和非建设空间的协调互动水平,为实现全域高质量发展保障优质国土空间的供给。

相关阅读

原文始发于微信公众号(国地科技):详细规划⑨︱城镇开发边界外详规编制及其管理探析

规划问道

规划问道