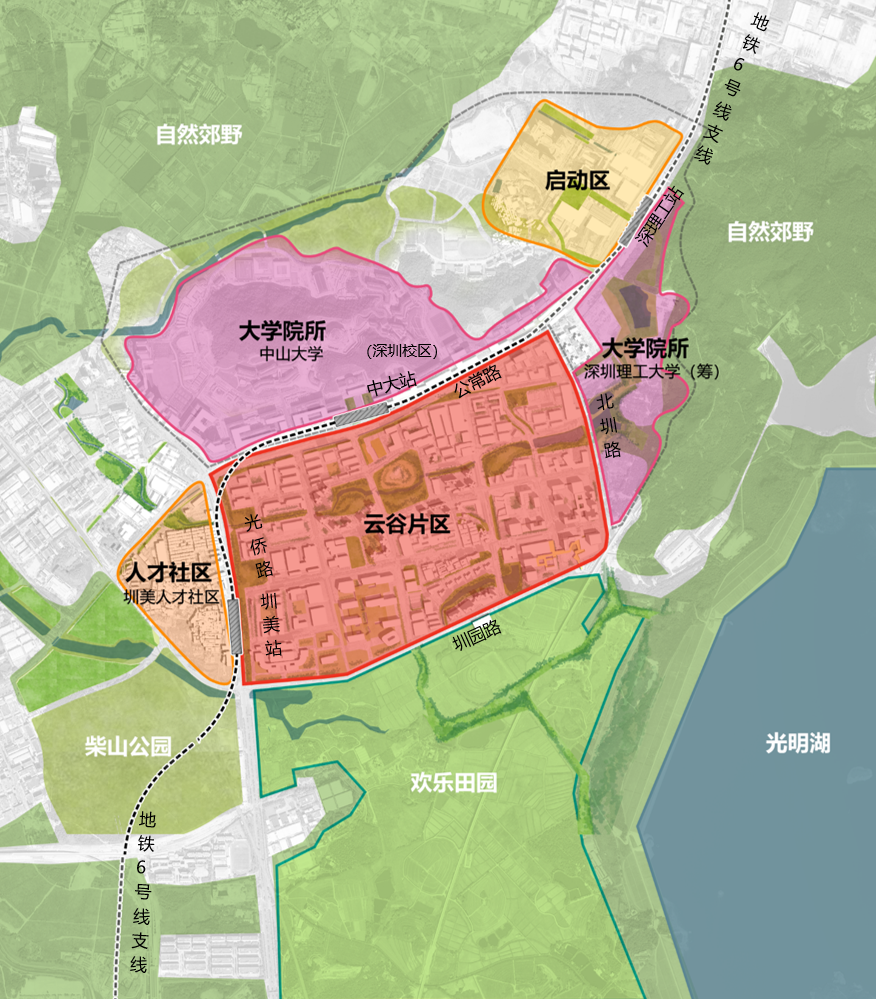

光明云谷片区位于深莞两市交界处,地处光明科学城东北端,毗邻东莞黄江,是东莞入深的重要门户地区。

光明云谷国际创享社区有定位明确、特色鲜明的知识型栖居者。在云谷片区法定图则等规划明确稳定,空间结构基本稳定的背景下,营造适宜场所、提升城市功能、以城留人正当其时。

“城市营造”研究通过利用城市已有的公共空间资源、挖潜潜力,植入多样性功能、创造高品质场所、策划特色化活动,从而吸引知识型人才,聚集创新活力,共建世界一流科学城。

光明科学城空间规划纲要发布以来,深圳市进行创新资源战略布局,大量优秀的生物医药创新资源集聚在光明区,近年来相关创新资源数量、相关企业数整体呈现增加趋势。

同时,中山大学深圳校区一期即将全面完工、深圳理工大学即将开始建设,对光明科学城北部的生命科学产业辐射日趋提升,片区逐步形成以生命科学产业为主的创新生态。

未来,云谷片区将形成高学历、高技术人才主体,其中领军人才、科研人员和医生教师较多,多元人群构成的社群特征,并呈现出国际化、年轻化、高学历的特点。

不同年龄段科学家和科研人员对自然环境、运动场所、文化艺术空间有不同的需求,但基本都偏向于运动空间、交流空间及静思空间。

当前,新一轮科技革命已经成为改变世界发展格局的重要力量,一系列科技相关的变化也在进行着:科技的人群变了,科技的诞生地变了,科技的工作方式变了,科技的驱动力变了。

按照“卓越的资源特色、相近的人群结构、相似的产业结构、先进的营造理念、有效的实施措施”五大原则,研究对标多个具有借鉴意义的国际著名科学城及城区,总结营城经验和发展动向。

四大发展共识

总结发展,国际著名科学城及城区发展的价值主张共识有“强交流、烟火气、爱运动、宜家化、文艺化、智慧化、景观化”七大方面。重点关注“绿色自然、创新共享、高品质服务、校城园联动”四大方面发展共识。总结出15条经验,为片区的城市营造提供发展借鉴。

规划的营造策略从云谷“人”的需求出发,依托“湖、校、城”的空间资源、最大化云谷片区自然、都市、校园的特色资源价值,营造有鲜明的云谷特征,包含了近自然体验、都市型创新、多元化生活和校园式交往四个营造方向。

光明湖与光明小镇现状照片

营造策略一:近自然体验

云谷片区紧邻光明湖(原公明水库,水面面积6平方公里,超过杭州西湖面积)和欢乐田园(面积349公顷),城市营造提出将这份难得的规模化湖田资源转化为云谷国际街区唯一性的自然特征,并让自然野趣与都市街区形成鲜明的对比和巧妙的融合,通过规划设计合理强化云谷片区与光明湖、欢乐田园的衔接,这一“衔接”是整体性的、可游可憩的设施体系。

一方面,满足云谷人群运动健身、城市步行和骑行的需求,策划了三条链接都市与湖田的三慢路径,并于近中期率先实施连通云谷中心公园、主要街区和光明田园、光明湖的5公里城野环线。重点打通城市面向欢乐田园的慢行出入口和开放光明湖部分堤坝岸线和入湖的出入口,利用现有路面设施、加强城市慢行道与光明绿道的衔接,并在管理上促进多主体协同,保证环线的公共开放。

另一方面,结合三慢路径沿线及重要开放空间布局特色化、与景观一体化的休憩设施,倡导通过统一的设计风格形成云谷可识别的标志性装置,“长凳”既是树荫下的休憩设施,也是云谷街区的线性景观和艺术标识。结合人群使用频率可适当提高长凳设施的分布密度,特别是在云谷街区通向湖田的云谷中轴(云谷大街)实施“长凳景观计划”。

营造策略二:都市型创新

营造策略提出打造实验室平台之外的创新空间,发挥“第三空间”价值。结合科研社群的创新需求,需要生活和工作以外的第三场所,在社交中碰撞交流,营造灵活办公和商务社交的空间场所。

主要包含了咖啡厅、书吧、酒吧、餐饮、24H便利店和共享会议室等设施的合理布局。结合上海科创核心街区创享空间分布数据,咖啡厅分布密度2.5-5.5/百米的经验,云谷街区未来依托云谷大街和圳美大道构建T字商业活力轴,营造连续的商业界面,第三空间点不低于260个,达到分布密度3-5个/百米。

营造策略三:多元化生活

“安居”是“乐业”之本。围绕云谷科研社群的家庭需求,营造策略提出布局云谷特色局域交通环线、多类型住宅产品和全方位国际化生活服务设施,建设家庭友好、有烟火气的宜居城区。

云谷特色局域交通环线:与深圳市公交集团合作,优化园区与轨道站的公交接驳、打通园区“最后一公里”,打造联动启动区、中山大学、理工大学等重要节点,串联园区工作、生活设施的8公里园区智慧交通环线,并以智慧化、特色化方式运营交通环线。

科研友好、多元需求的居住产品:依托圳美新村、石介头村存量空间,提供专家公寓、候鸟/短租公寓、酒店式公寓和蜂族公寓四大类特色居住产品。并以地面公共空间趣味性微改造+低层商业服务界面塑造的综合改造提升营造居住社区的整体性氛围。

育儿、宠物、乐龄、24小时设施:合理布局国际托幼、宠物公园、开放大学、24小时健身设施、24小时药店、24小时便利店及洗衣房等符合科研人群工作生活规律和家庭生活需求的便民设施。

营造策略四:校园式交往

联动中山大学、理工大学,塑造校-城-园充分融合、将云谷街区打造为开放式的大校园式社区。一方面通过学术交流,策划校企城互动的知识分享活动,塑造开放轻松和科研体验和氛围;另一方面结合大学和企业社团,策划艺术类、运动类等交流活动,加强校企城人员的充分交流。

依托中山大学、理工大学科研力量以学术活动聚集分享智慧:打破知识与大众的边界,安排各类学术交流活动不少于10次/年,包括校企公开课及讲座、校企城合作路演、校企开放日和校企联合夏令营等方式。

云谷可依托学校社团和企业单位组织策划特色艺术文化活动:凸显光明云谷的在地特征,以艺术、生态、健康为主题组织四时体验活动。全年安排各类文化艺术体育交流体验活动次数不少于10次,包括云谷艺术双年展、欢乐田园大地艺术节和云谷体育节等。

城市营造项目区别于传统的规划设计项目,在于存量城市品质提升的有效实施需要与政府部门的工作职能与工作方式深度结合。由光明区人民政府牵头,光明区科学城开发建设署统筹,区城市管理和综合执法局、区文化广电旅游体育局、区交通运输管理局光明管理局、新湖街道办等部门深度参与共同讨论形成营造任务。

云谷片区城市营造在技术框架的制定阶段明确了以实施为导向的目标,因此在项目中强调了对系统和近期重点空间的分层次实施指引。基于空间营造,规划提出营造指引,并通过实施新增策划项目和在推项目的建设指引进行要求落实,指导片区空间营造、管理与实施。

在指标项的设计上,根据空间营造策略统筹谋划城市营造项目共36项,分别近自然体验项目7项、都市型创新项目5项、多元化生活17项、校园式交往项目7项。营造指引要求共45项。同时在营造指引要求的选取上充分借鉴了国内外成熟的科创城区,加强可操作性。通过系统项目及近期重点空间的营造要求,为管理部门提供了有效的建设依据。

营造实施效果初现 |

2023年光明科学城论坛骑游活动

4月26日下午,2023年光明科学城论坛骑游活动在光明区欢乐田园活力开启,众多学者、科研专家等自行车爱好者齐聚光明,领略独特的都市山水田园魅力,充分感受光明科学城欣欣向荣的发展态势。骑行爱好者们沿着欢乐田园内部路、光明湖碧道快意驰骋,穿行于古村、湖景、农田、花海,在约10公里的骑行路线,设置了多处打卡点,让骑友们近距离打卡光明科学城展示中心、光明湖、欢乐田园等城市地标,充分感受光明绿水青山之美。

(活动图文来源:深圳特区报)

2023年 光明田园音乐节

2月18日、19日,光明田园音乐节正式拉开帷幕,在光明科学城展示中心打造的田园风光户外舞台,许巍、柳爽、对角巷、深圳交响乐团等轮番登台献唱演奏,既有典雅华贵的交响乐,也有清新舒畅的流行之声,多元化的音乐风格,别致的田园舞台,让现场嘉宾一同遇见这座城市相得益彰的艺术之光、科技之光、人文之光。

(活动图文来源:深圳商报)

光明科学城·云谷片区城市营造研究

中国城市规划设计研究院深圳分院

项目负责人

傅一程、黄浩彦

项目组成员

逄浩廷、程丹丹、刘佳利、李澜鑫

–

相关阅读

向山向水向科学:光明大科学装置集群规划设计

光明科学城开发建设计划:仰观宇宙,始于当下

深圳新远见:光明科学城中心区设计

光明科学城:深圳先行示范区新起点

作者简介:广西艺术学院建筑艺术学院设计学硕士,主要从事城市设计、城市更新、城市风貌品质提升及历史保护等方向工作。工作以来参与或负责的项目丰要有《光明科学城中心区城市设计国际咨询技术服务》、《光明大科学装置集群概念性城市设计》、《光明北地区城市设计及地下空间规划》、《深圳光明北城市界面设计》、《深港科技创新合作区深圳园区皇岗口岸片区城市设计国际竞赛》等

作者简介:北京大学地理学(城市与区域规划)硕士。2013年开始在深圳分院工作,主要从事城市设计、概念规划、规划研究和专项规划等方向工作。近年来负责或参与的项目主要有《深圳市无障碍城市专项规划》、《东莞松山湖中心区城市设计》等。

原文始发于微信公众号(城PLUS):城市营造:光明云谷国际创享社区

规划问道

规划问道