本文为中国城市规划设计研究院学术信息中心石亚男在“2022年度中规院学术交流会”上做的报告。感谢作者悉心整理&授权发布,感谢会议主办单位总工室等部门提供的资源支持!

【作者简介】

石亚男 中国城市规划设计研究院学术信息中心主任工

张淑杰 中国城市规划设计研究院学术信息中心高级工程师

2021年,中国城市规划设计研究院提出“中规智库、中规作品、中规智绘、中规作品”的建设目标。其中,“中规智绘“不仅要实现数字化产品的研发,也要为中规智库学术品牌打造、中规作品创新能力提升提供基础支撑。两年来,中规院信息中心围绕数据融合与共享、技术集成与创新、知识积累与服务、产品研发与拓展四个方面开展了大量工作,相关成果在院内公益服务和规划设计项目中得到了广泛的应用。

多元数据融合与共享

多元数据融合与共享

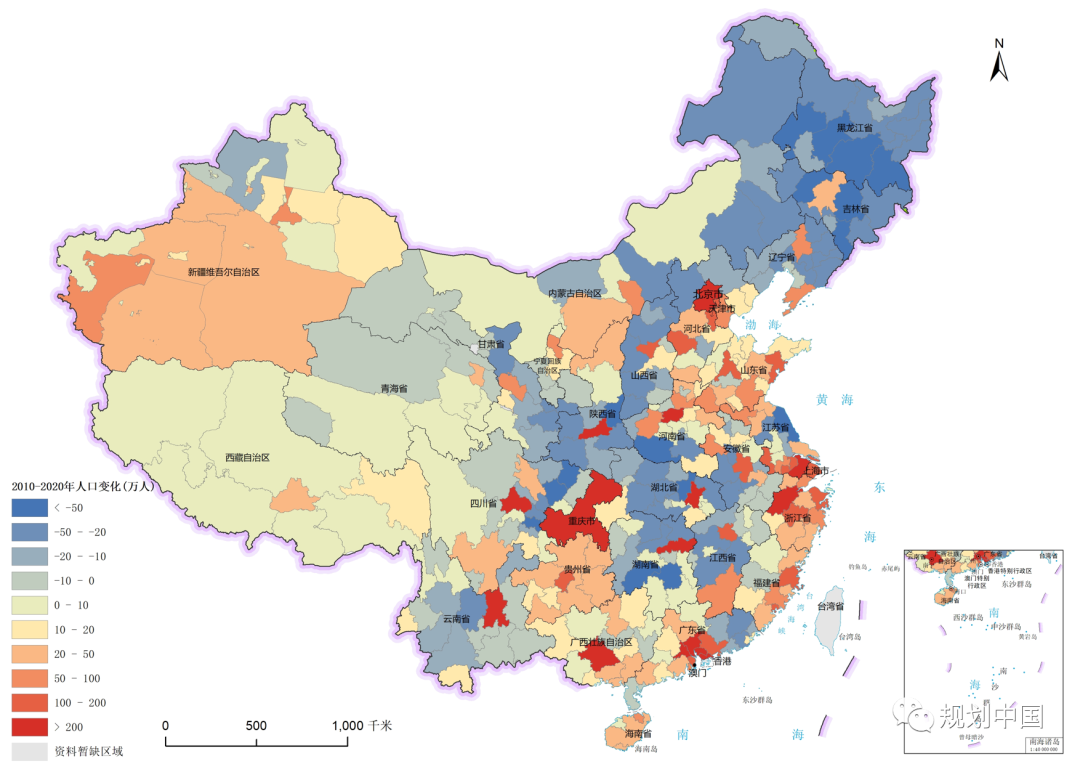

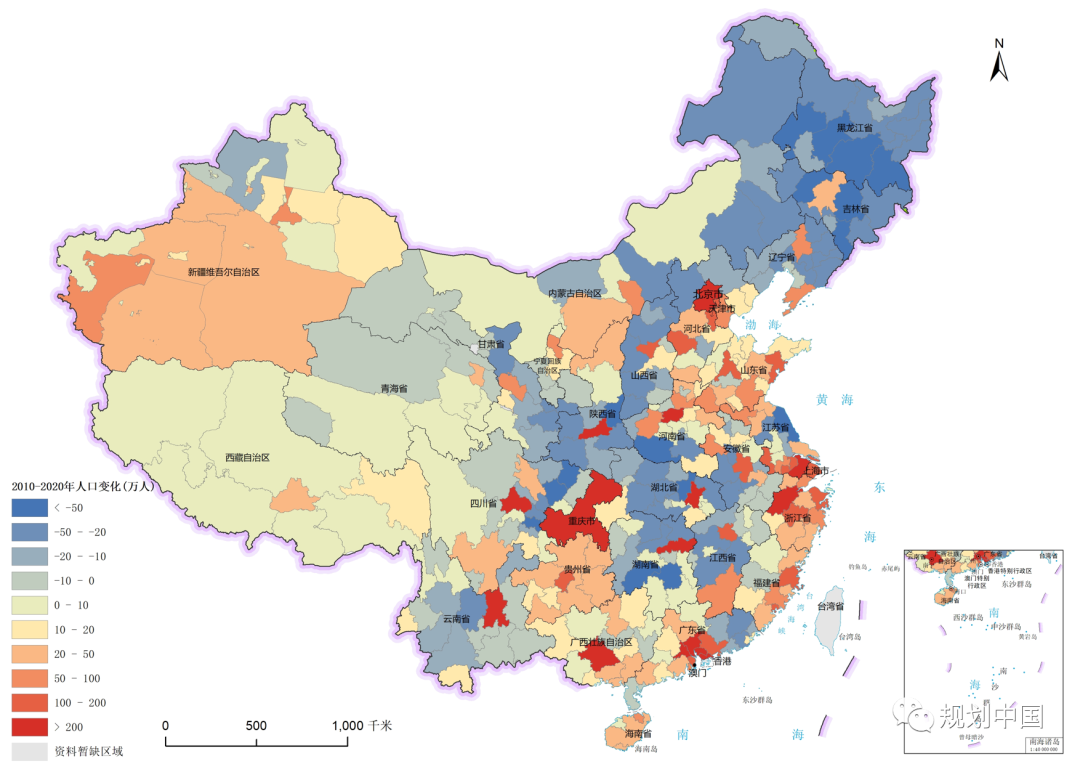

在中规院科技处的统筹下,全院目前实现基础数据采购、备案、管理、共享的全流程统一管理。信息中心通过整合业务数据、管理数据、科研项目成果数据、网络开源大数据和商业大数据等数据源形成了全国人居环境数据库和城市数据库。全国人居环境数据库,内容涵盖基础边界、人口、经济、资源环境、历史文化、遥感影像等十大专题,共计30T、100余项数据。

图1 2010-2020年全国地市级常住人口变化

城市数据库聚焦微观数据,表达城市中每一个空间地物,包括建筑、企业、公共服务设施等。此外,还包括百米网格尺度的人群画像,以及城区的高分辨率遥感影像数据。在覆盖范围上,企业数据、POI数据、路网数据实现了对全国所有城市的覆盖,LBS网格数据和建筑数据实现对全国36个主要城市(31个省会级城市+5个计划单列市)的覆盖,数据进行年度更新。结合十四五科研项目,信息中心正在进行基于多尺度空间单元,包括地块、街坊、建成区的数据融合和数据产品加工,预期在城市内部形成一系列空间单元的多维画像数据产品。

图2 主要城市人口、容积率画像

图2 主要城市人口、容积率画像

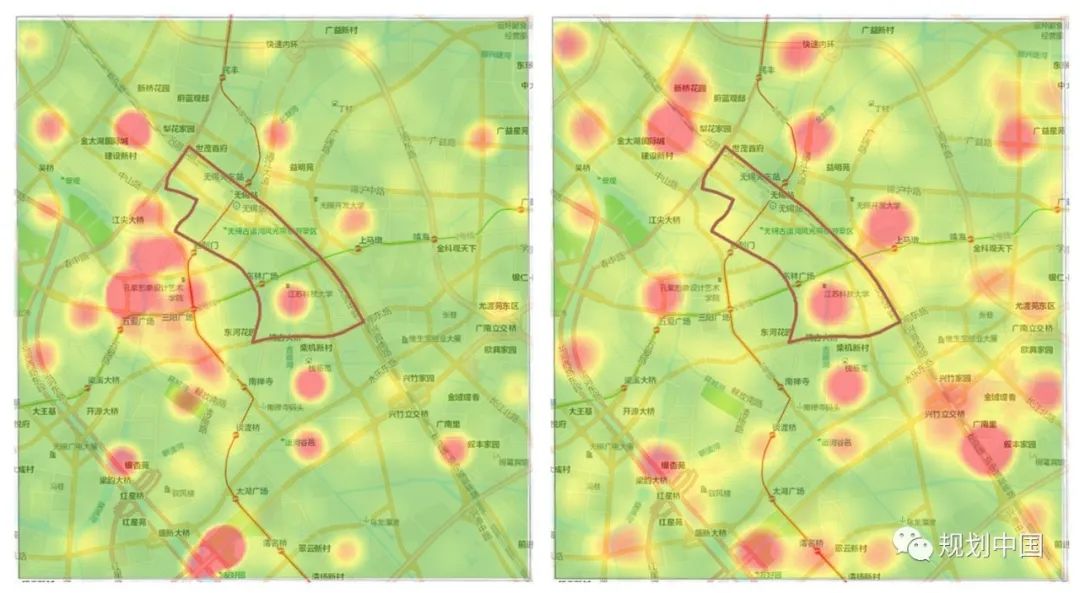

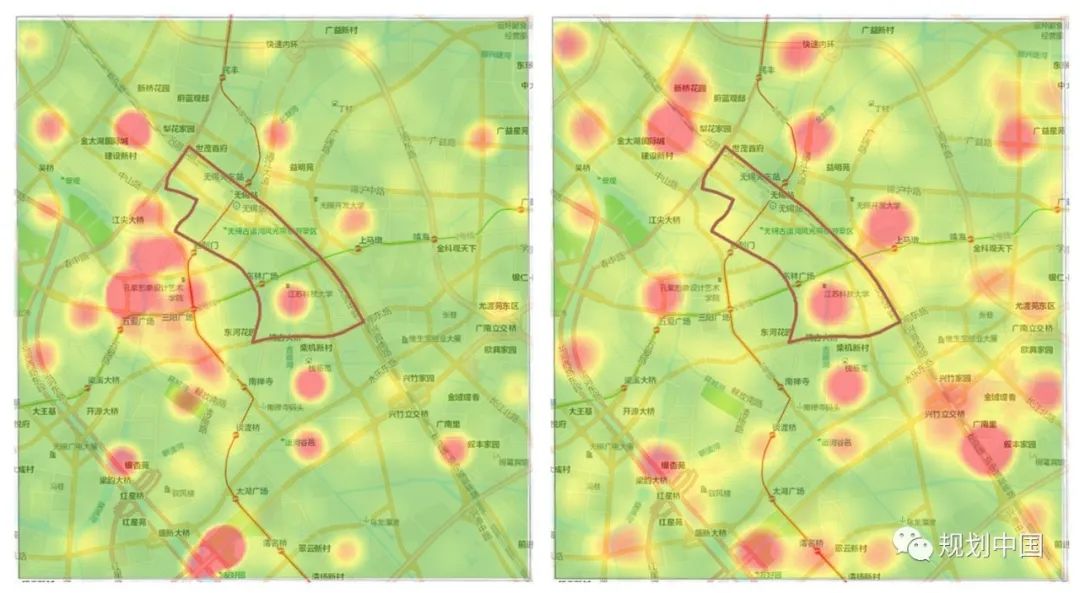

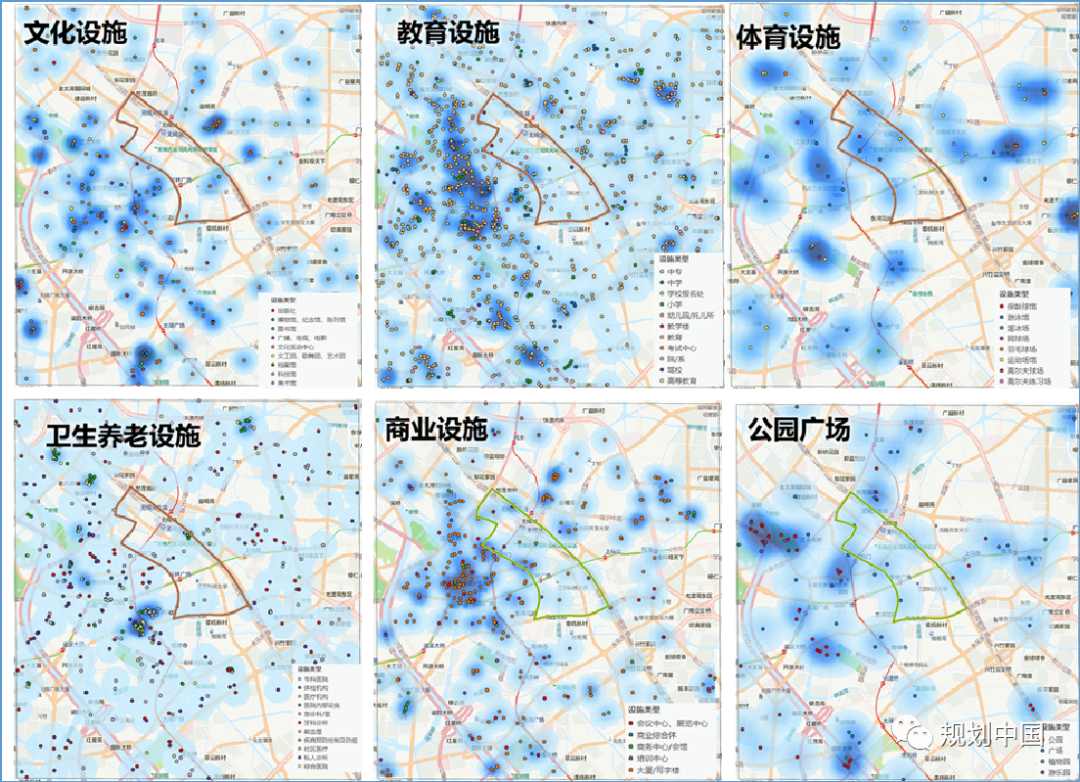

基于上述数据基础,能够实现对规划设计项目的快速响应。例如在《无锡市城市更新》项目前期,利用数据库中的多源数据对规划范围进行初步分析评估。基于LBS数据识别城区内居住人口与工作人口的分布,分析一天中人口的时空动态;融合建筑数据,可以清晰的判断城市的活力地区;利用POI数据评估各类公共服务设施的分布情况;将设施分布与人口分布叠加,识别出二者之间匹配度低的地区。如分析结果显示,站前片区人口密度较高区域缺少基本公共服务设施支撑。

图3 无锡居住人口与工作人口分布密度

图4 无锡市融合建筑的工作人口密度

图5 无锡公共服务设施分布密度

全国人居环境数据库和城市数据库为开展全国城市长期监测奠定了数据基础,为我院多项智库报告发布提供了支撑,为规划设计和科研项目开展提供重要数据来源。同时数据库也有力支持了住建部城市体检、城市更新等重要工作。

新技术集成与创新

为规划设计项目提供空间信息技术支持是信息中心的主要工作之一,结合多年的业务实践,尤其是近两年基于多源大数据的项目实践和技术探索,形成了覆盖信息采集、模拟诊断、监测评估、预测推演多项业务场景的技术集成应用体系。

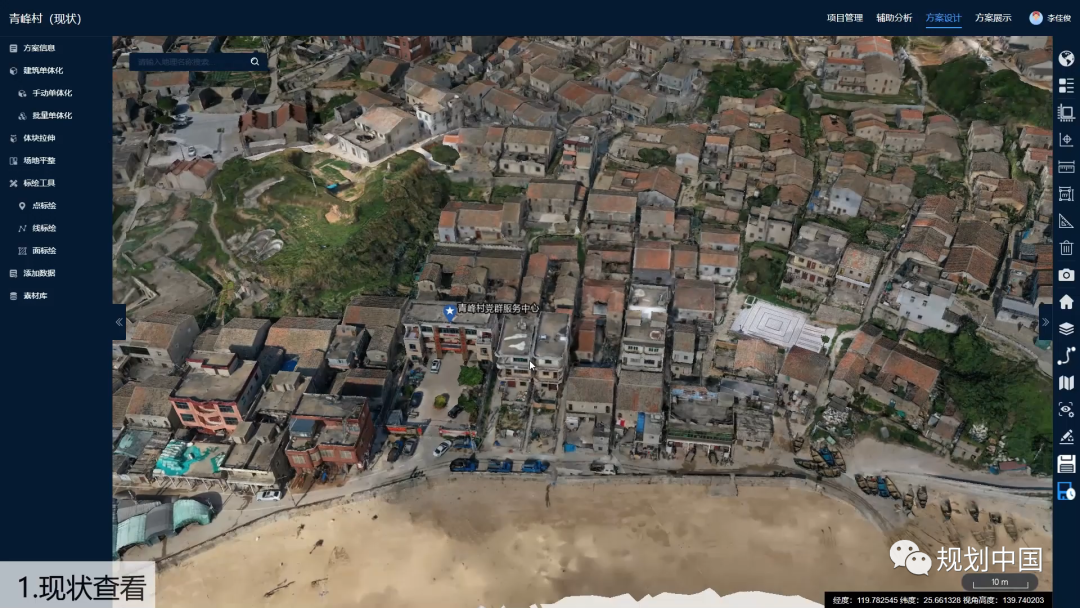

(1)信息采集技术:实景三维模型构建是获取研究区域三维现状信息的重要手段。基于中心现有设备和技术团队,可以快速完成实景三维建模。通过无人机倾斜摄影进行空中拍摄,能够获取地面精度为3.5厘米的影像。为了去除高层建筑底层出现的蜡融现象,以及满足对建筑构建等特殊区域的精度要求,可以进行地面相机补拍,采集平均精度达到0.8毫米的相片。融合两种数据,可将实景三维模型的平均精度提升至1cm,同时生产正射影像等数字产品。

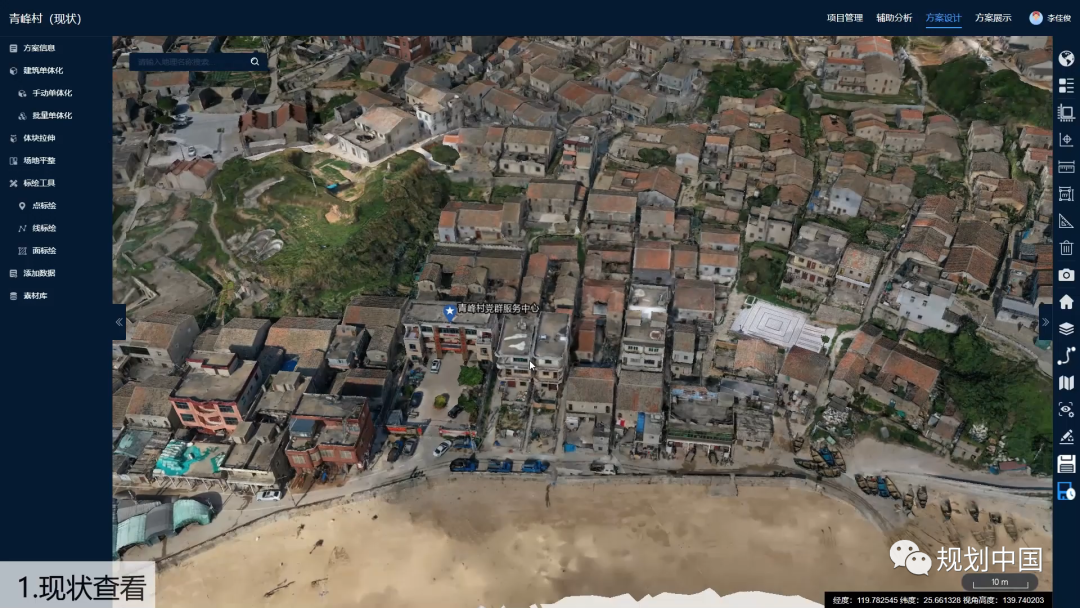

图6 香河规划展览馆模型

(2)模拟诊断技术:首先开发了三维场景下交互式设计软件,实现设计方案的模拟与诊断。软件基于BS结构开发,具有多源数据的兼容能力。载入实景三维模型,规划设计人员可以在三维环境下直观的了解工作区域现状,发现其中存在的问题,比如私搭乱建现象、与周围环境不和谐的建筑等。用户可以针对要更新改造的范围进行场地平整(即模型压平),并导入相应的设计方案,模拟方案建成后的整体效果,便于用户评估方案的合理性。软件还具有三维量测、可视域分析、阴影分析、多屏比对等功能,帮助用户对规划方案进行定量化的分析和效果比对。目前该软件在福建省平潭县青峰村设计等项目中得到实际应用。

图7 基于实景三维数据的规划辅助设计系统

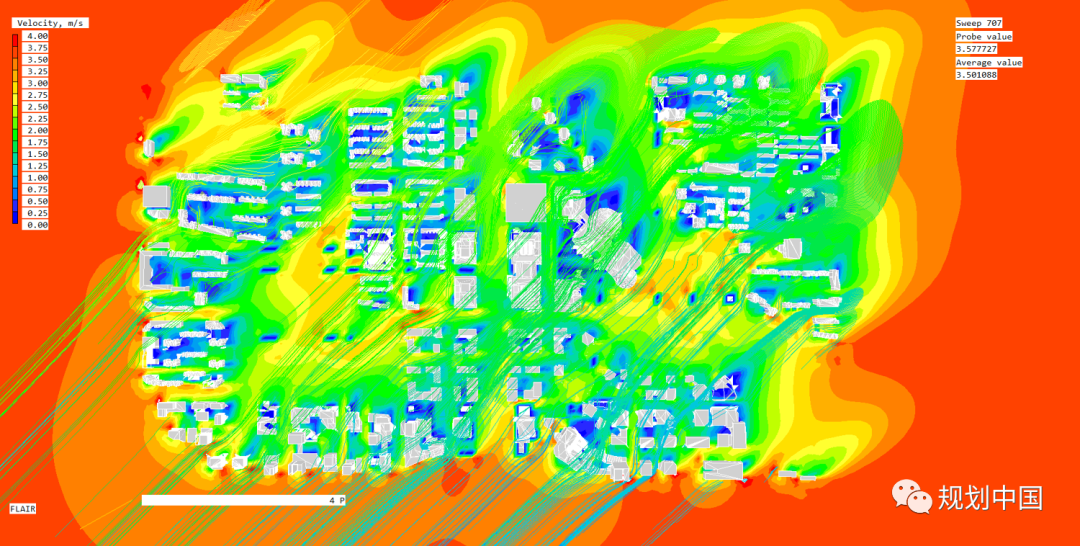

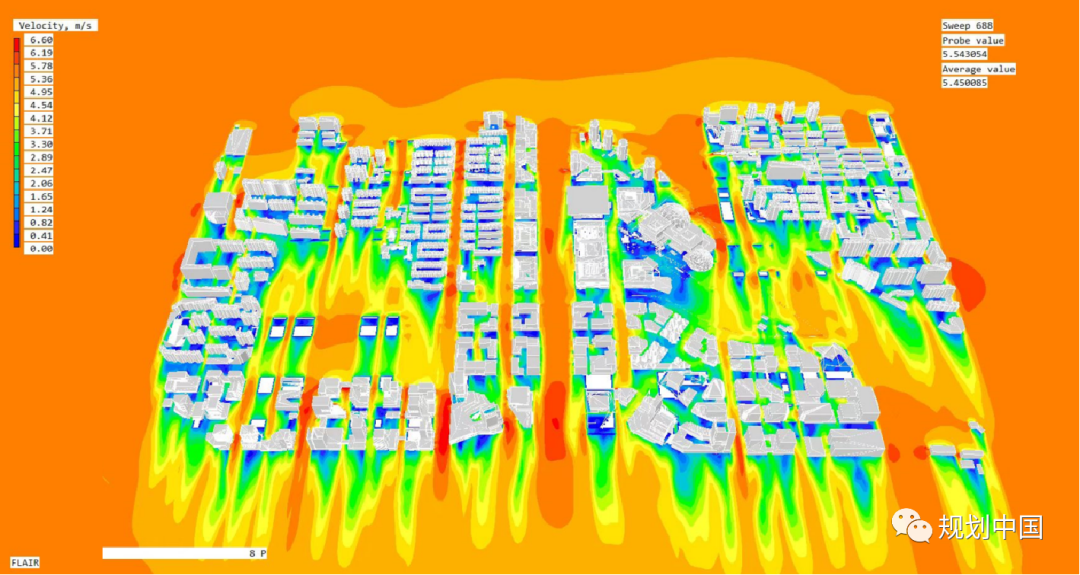

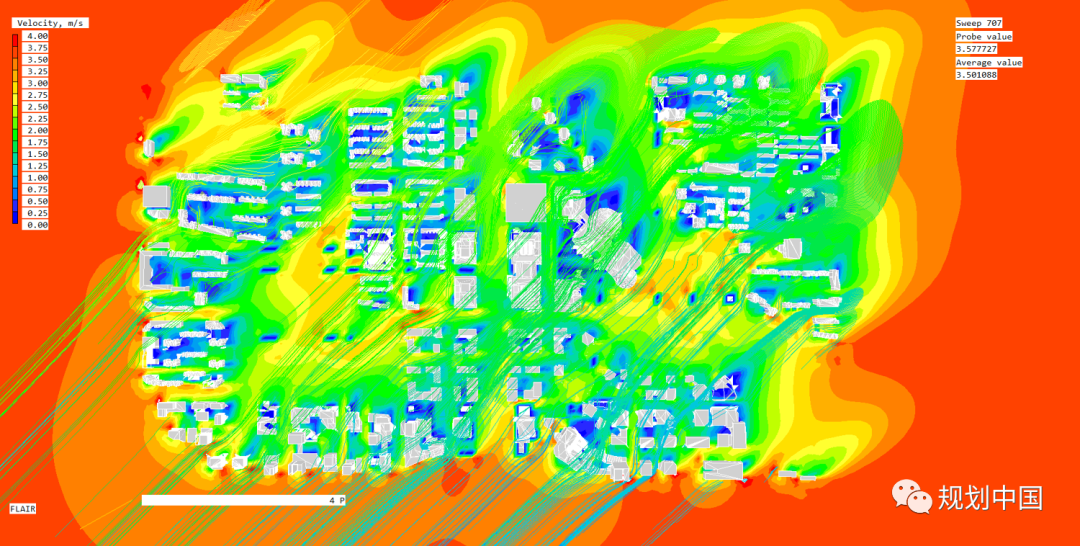

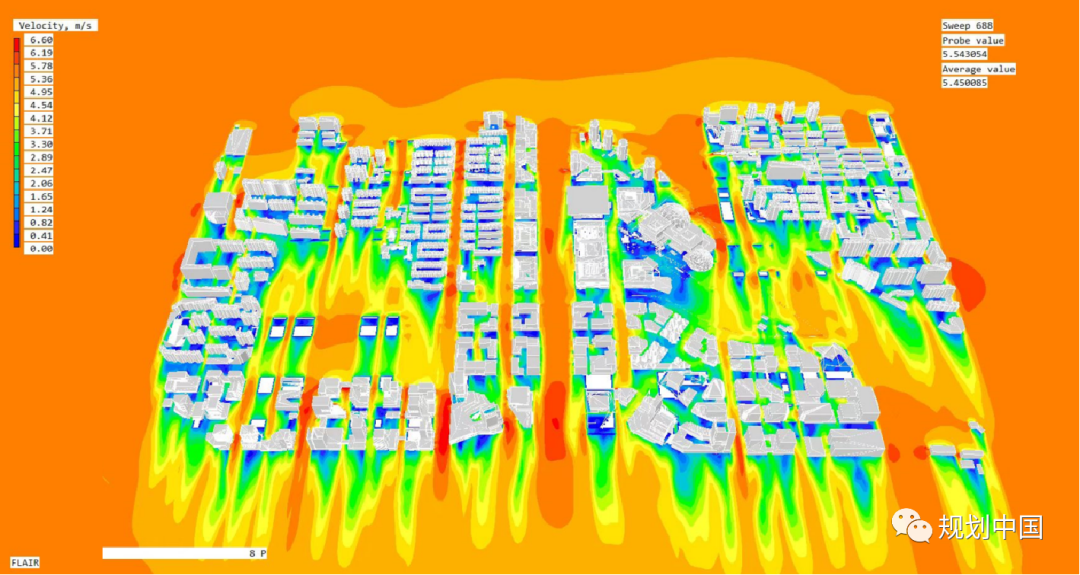

此外,基于对风、光、生、热等物理环境的模拟实现了对设计方案实施效果的评价,便于方案的优化和调整。风具有“流动性”,受建筑影响会发生复杂的湍流变化。以北京南中轴大红门地区三馆规划设计项目为例。模拟结果显示,在夏季和冬季典型风速风向条件下,设计范围内户外休息区风速均小于2m/s。对照绿色建筑评价标准的要求,总体舒适度较高。

图8 大红门博物馆群地区夏季风环境模拟-风向SW,风速3.0米/秒

图9 大红门博物馆群地区冬季风环境模拟-风向N,风速4.7米/秒

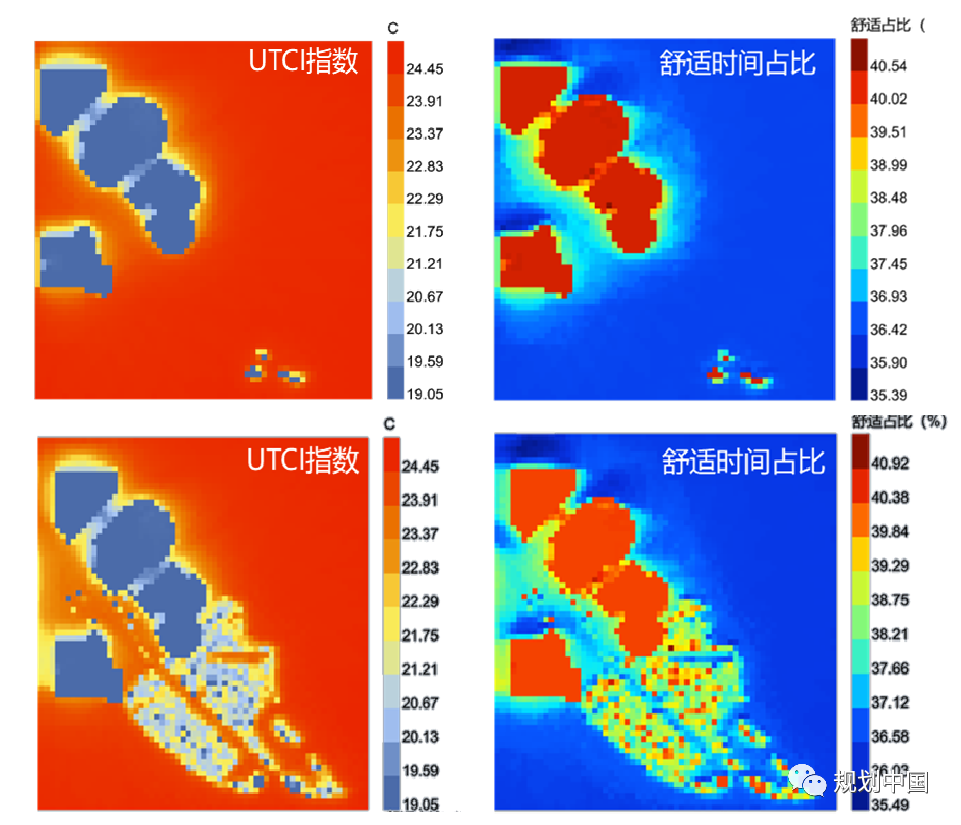

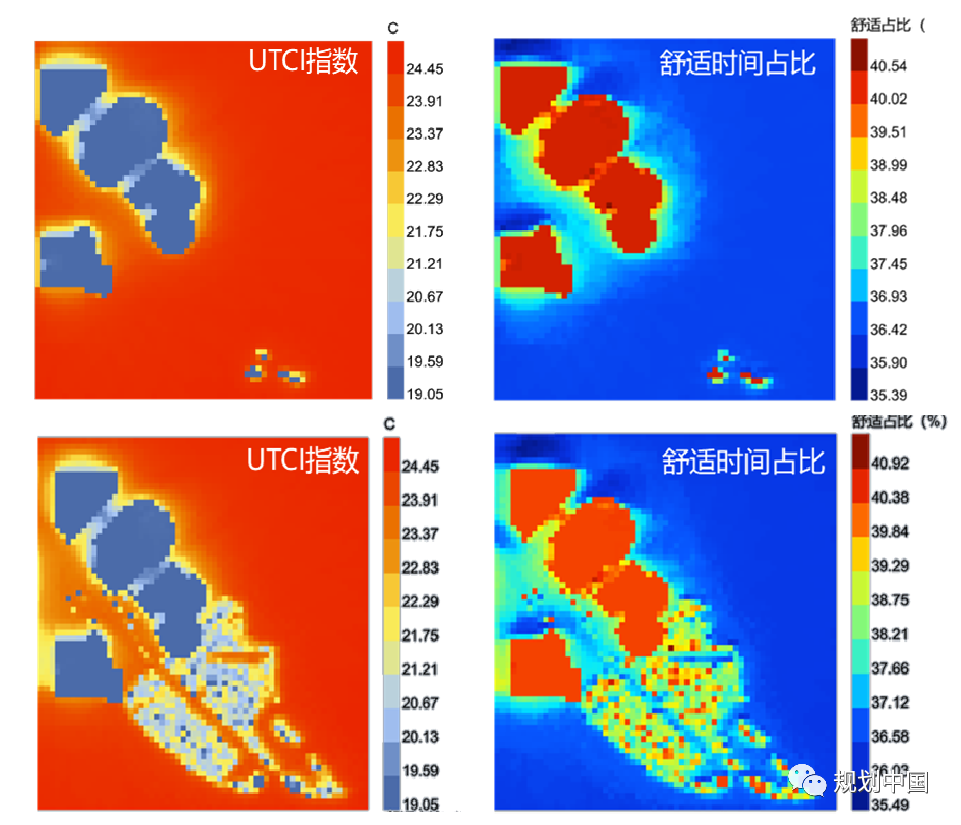

热舒适度分析基于UTCI指数模拟。通过设置风、气温、相对湿度、平均辐射温度等气象参数,生成不同景观设计方案的小气候地图,辅助设计师进行景观设计方案的比选。

图10 大红门博物馆群地区设计方案的热舒适度指数(上:方案A;下:方案B)

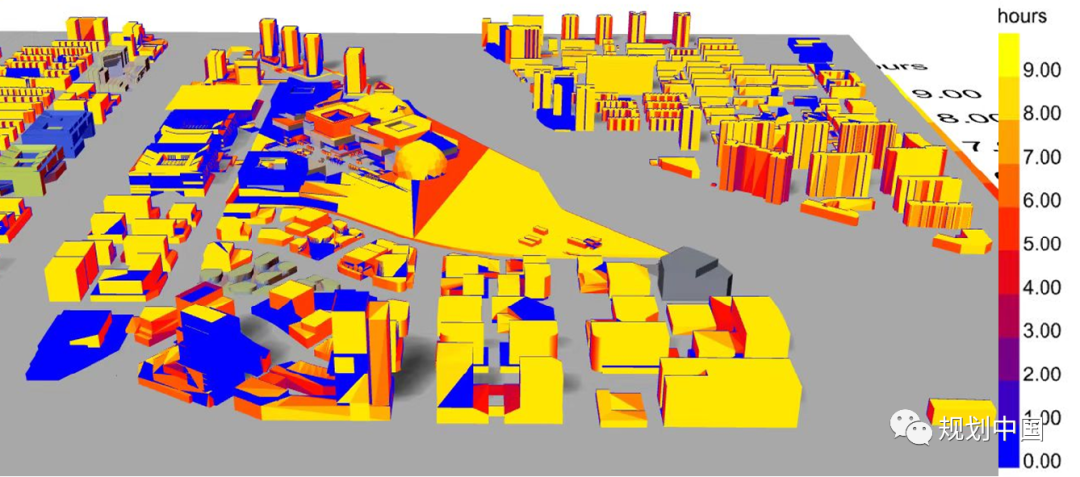

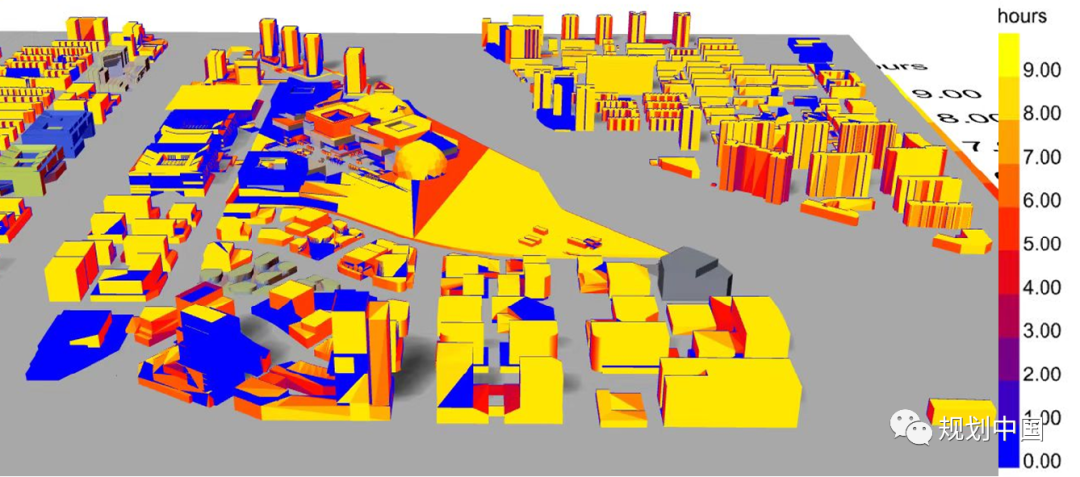

日照分析能够帮助设计师明确建筑朝向与建筑间距的合理性,以保证建筑的日照时长。从模拟结果来看,大红门博物馆群及周边地区超80%的建筑日照时数充足,满足相关建筑标准要求。

图11 大红门博物馆群地区设计方案平均日照时长模拟

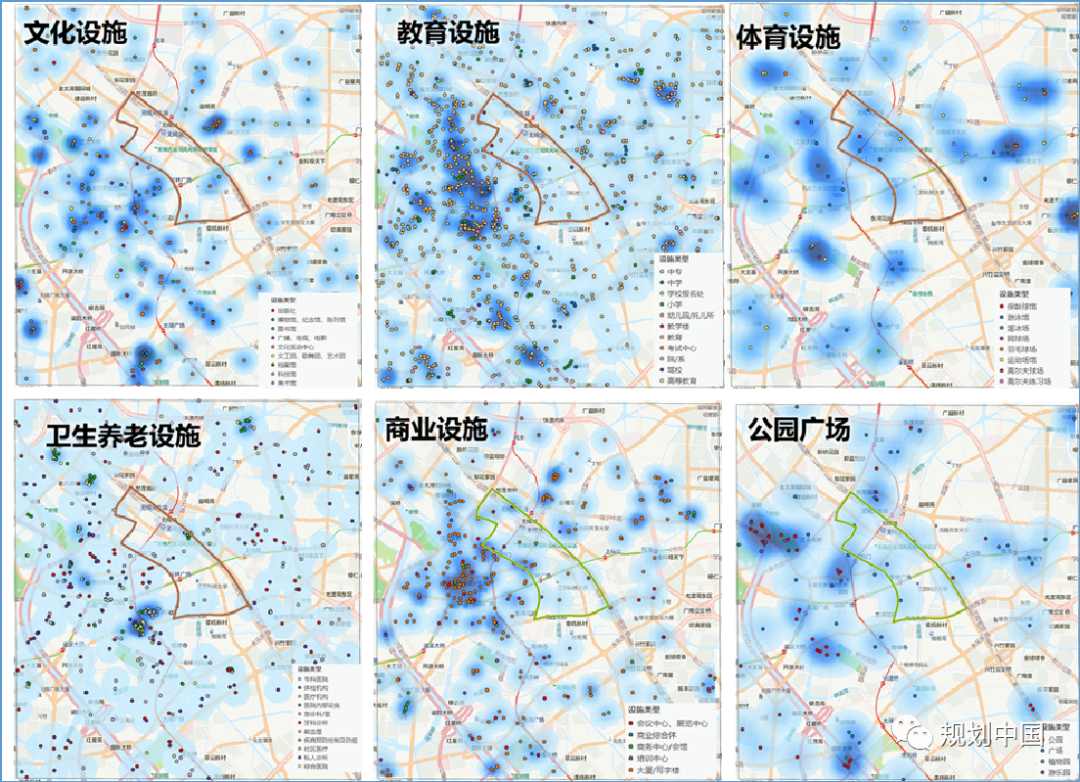

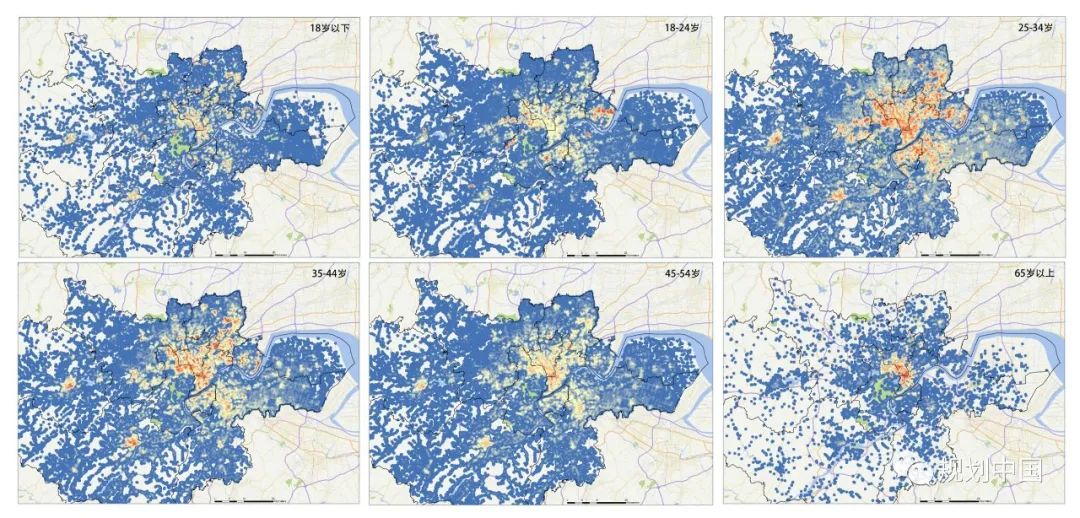

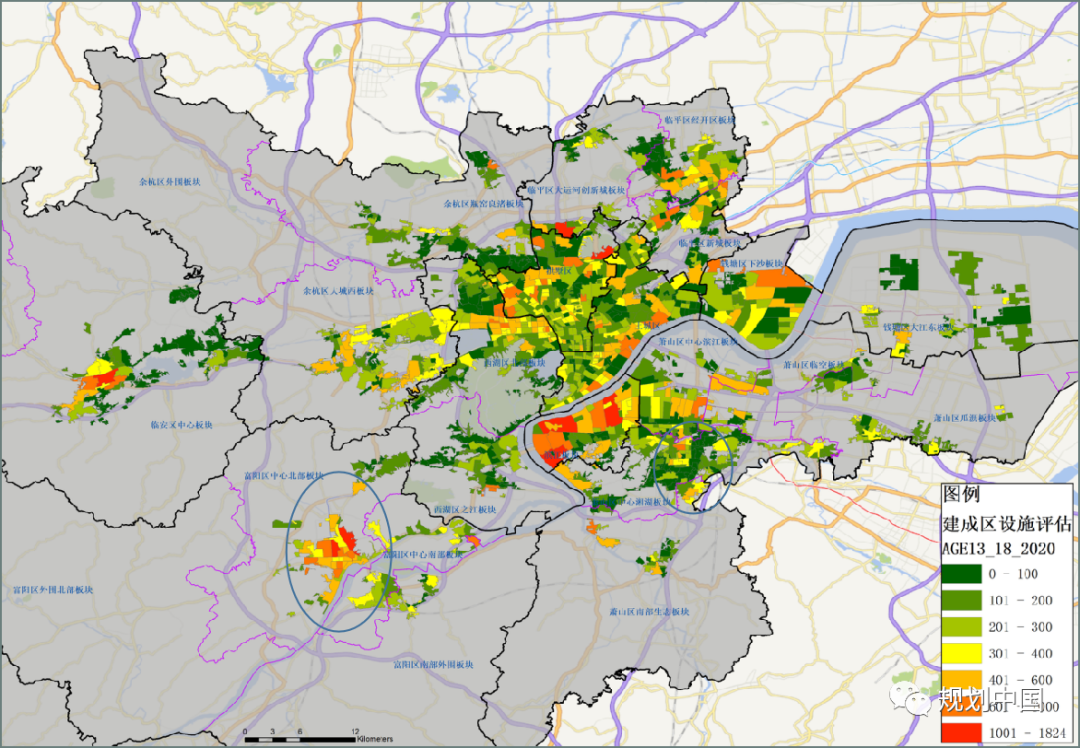

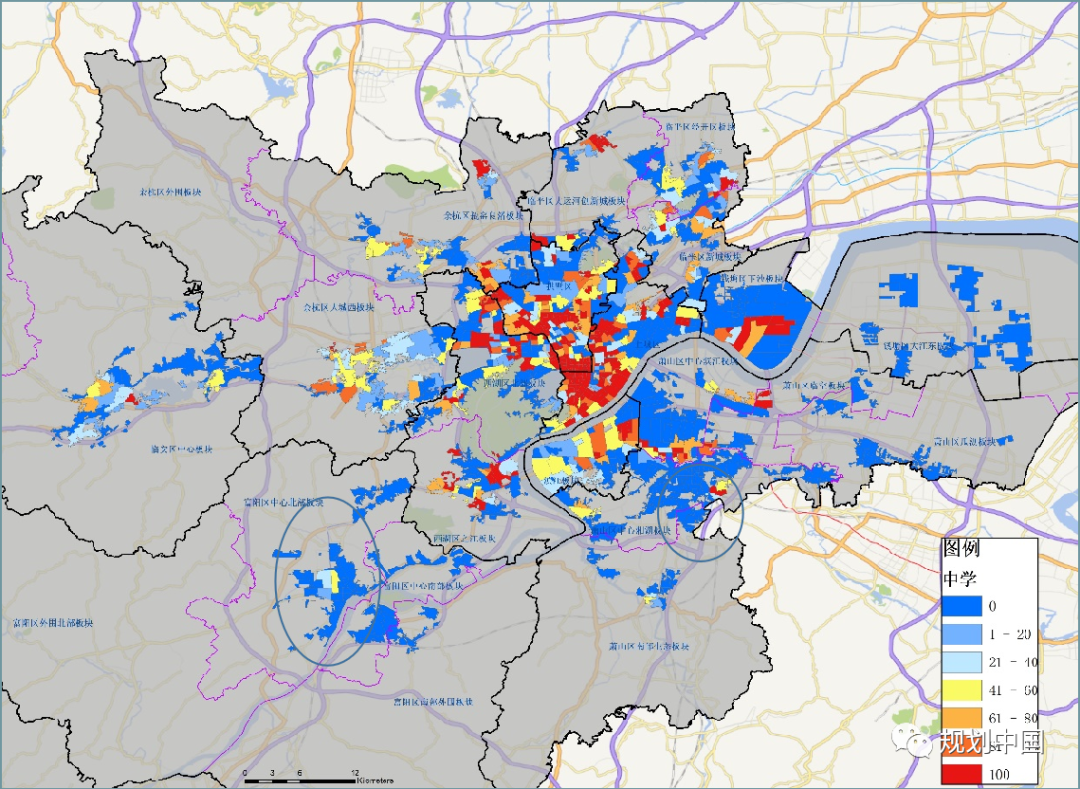

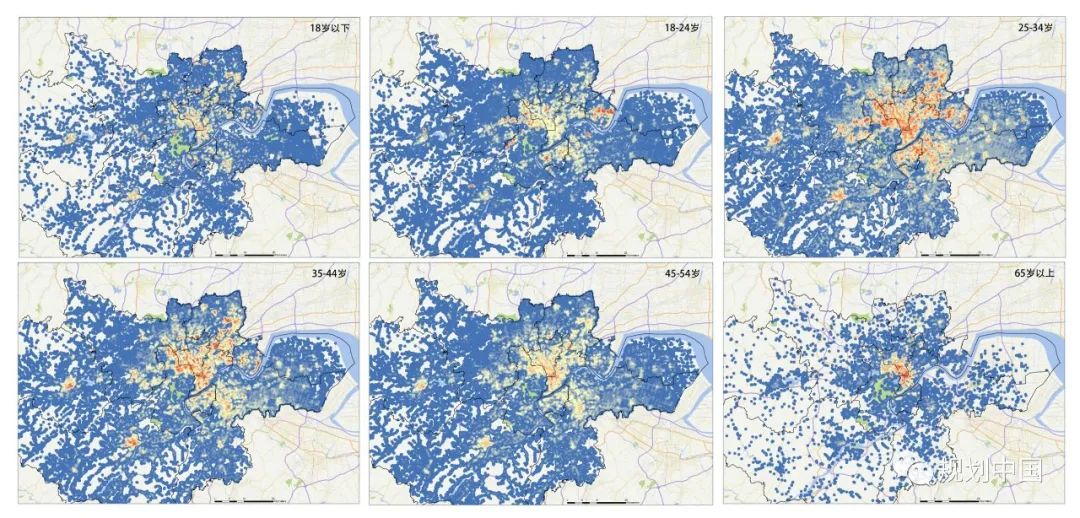

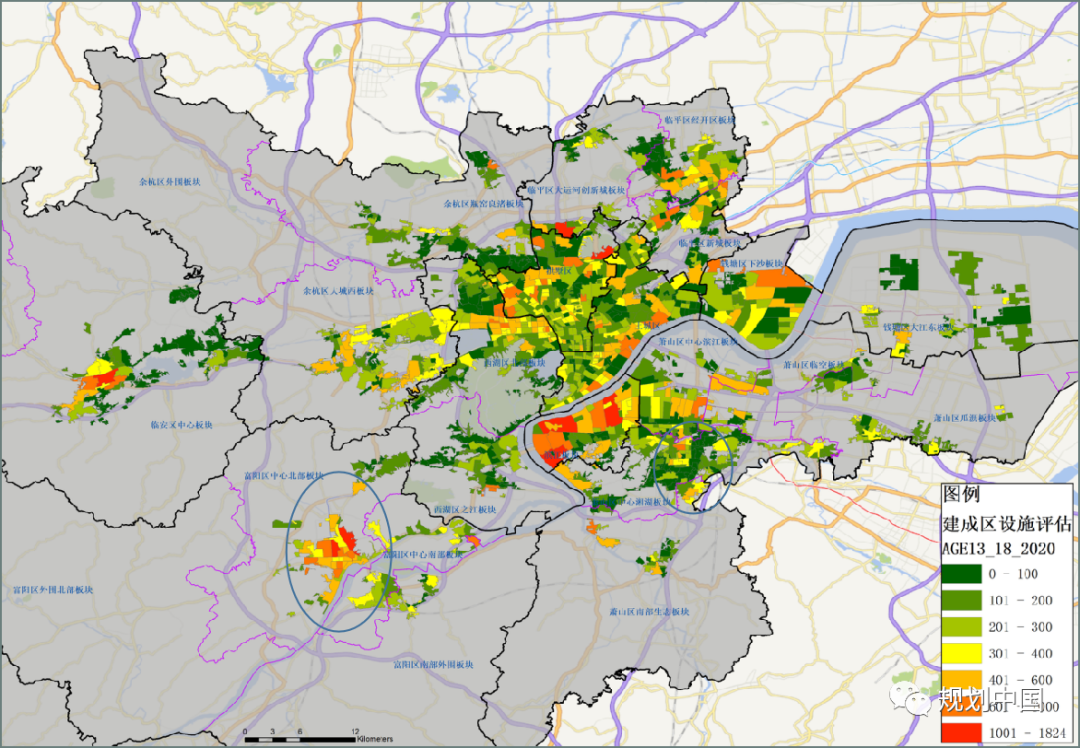

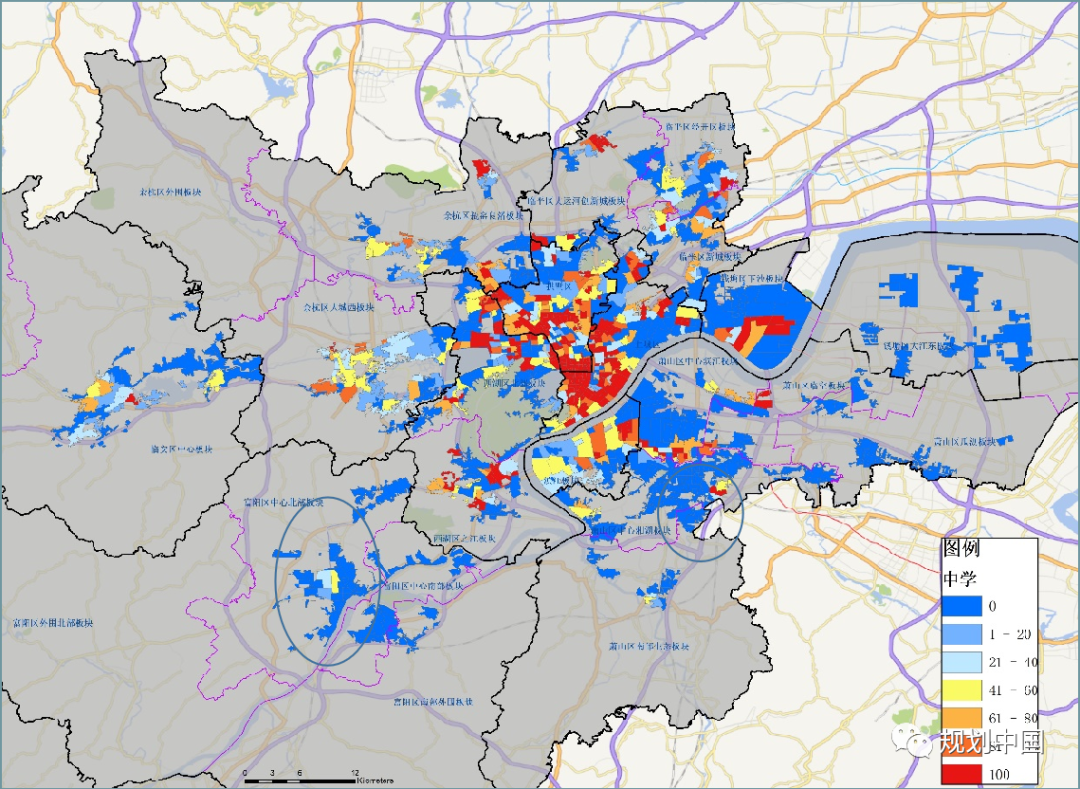

(3)监测评估技术:城市内微观数据的拓展,使基于人群精准画像的分析评估成为可能,对于公共服务设施的评估也从以往的关注有没有转向好不好。以杭州市规划建设评估项目为例,2021年杭州市常住人口达到1220万人,相比2010年增加348万人。在人口快速增长的同时,部分地区出现公共服务设施建设相对滞后的情况。为精准评估各类设施的服务能力,首先基于LBS数据对特征人群的分布进行了模拟,结果显示杭州市区呈现老年人向内,青年人向外的空间分布特征。充分了解人群分布特征后,即可进行特征人群与服务设施之间空间匹配关系的评估。以中学为例,利用人口画像数据可以模拟每个社区适龄中学生的数量及未来五年内适龄中学生预期的数量;利用POI数据,基于15分钟生活圈的标准,模拟每个社区的中学覆盖情况。将两者的模拟结果进行叠加,可以精确评估人口和设施的空间匹配情况,进而识别出设施建设相对落后的区域,为下一步该类设施的规划、选址、建设提供参考。

图12 杭州市辖区不同年龄阶段人口分布

图12 杭州市辖区不同年龄阶段人口分布

图13 杭州市辖区各社区适龄中学生数量(人)

图13 杭州市辖区各社区适龄中学生数量(人)

图14 杭州市辖区各社区中学可达性(%)

图14 杭州市辖区各社区中学可达性(%)

除了针对单项设施的评估,利用POI数据还可以构建综合评价指标—生活便利度指数。该指数综合了设施总量、多样性和和交通可达性指标,实现对社区公共设施的综合服务能力评估。评估结果显示,目前杭州市区内已经形成了若干个生活便利度较好的片区,占全市面积的17%,覆盖接近36%的常住人口。同时也识别出目前社区生活便利度较低的五个地区,这些地区需进一步推进设施建设,补齐设施短板,以形成相对完善的社区生活圈。

图15 杭州市生活便利度评估结果

图15 杭州市生活便利度评估结果

基于人群精准画像,可以实现精细化的体检评估,以便精准指导社区更新行动。以住建部大院完整社区更新工作为例,利用大数据对社区进行人群画像,包括社区中人群的年龄结构、收入水平、学历特征、消费水平、家庭结构等。结果显示社区呈现老人多、孩子多,高知人口聚集特征,对一老一小服务设施,以及高品质配套需求突出。基于以上分析结果,在社区更新计划中提出关怀一老一少,实现高品质公共服务及商业服务设施的增补。另外,通勤特征分析结果显示,社区居民私家车拥有比例高,但大量居民就近工作,工作日没有开车需求。加上工作日附近就业人口院内停车,出现了社区内“全天候停车难”的现象。基于以上分析结果,在社区更新计划中提出了包括改建立体停车楼,建设共享车位等措施在内的交通改善方案。

图16 住建部社区人口画像

知识累积与服务

知识累积与服务

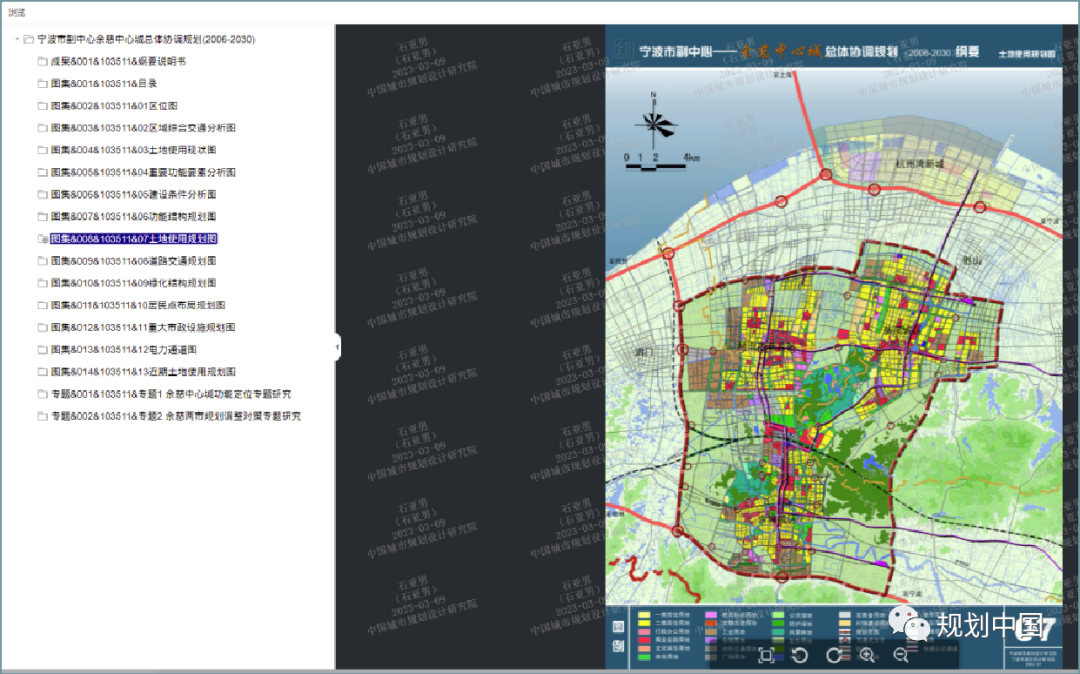

除了数据的积累与服务,中心同时在搭建面向专业领域的知识服务系统,包括数字档案管理系统、标准规范库、视频资料库、标准地图库等。

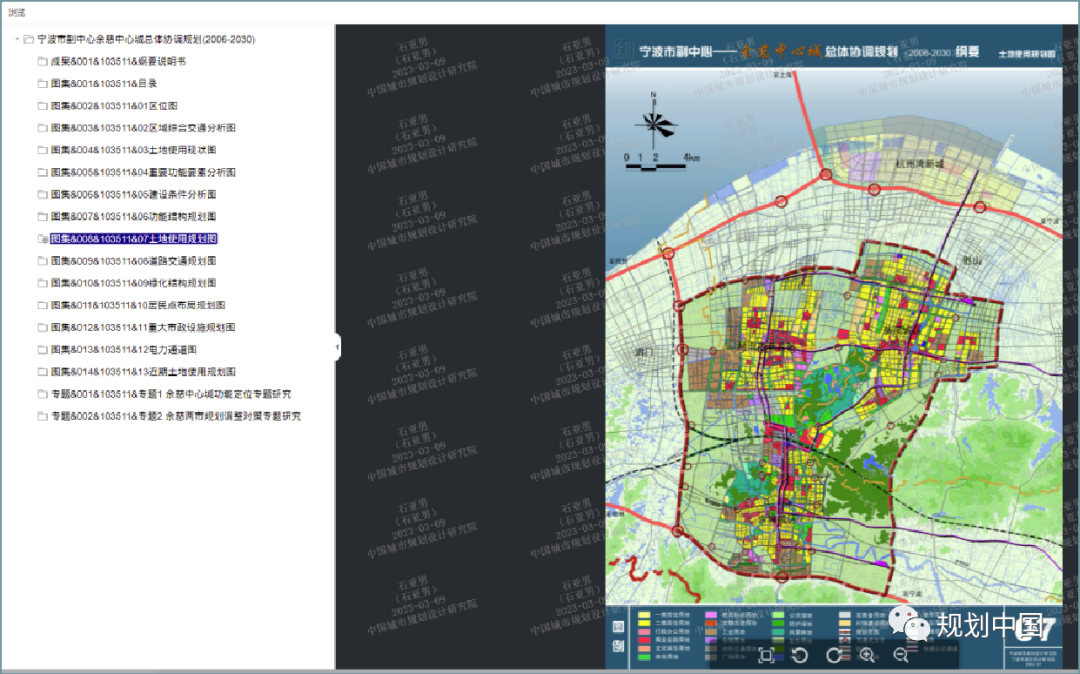

2022年升级了院数字档案系统,重建了电子档案库的数据库,将以前以档案卷为单位存储的大文件,拆分成按照成果类型和内容为单位的小文件。用户可以针对文本、说明书、专题、图集、政府意见等内容进行细粒度查询,同时也提高了线上浏览的速度。

图17 中规院数字档案系统

图17 中规院数字档案系统

标准规范库,整合了与城乡建设相关的6万多项标准规范和地方政策法规。院内用户可以通过登录系统实现标准规范的查询,浏览,标注等功能,同时提供移动端的应用。

图18 中规院标准规范库

图18 中规院标准规范库

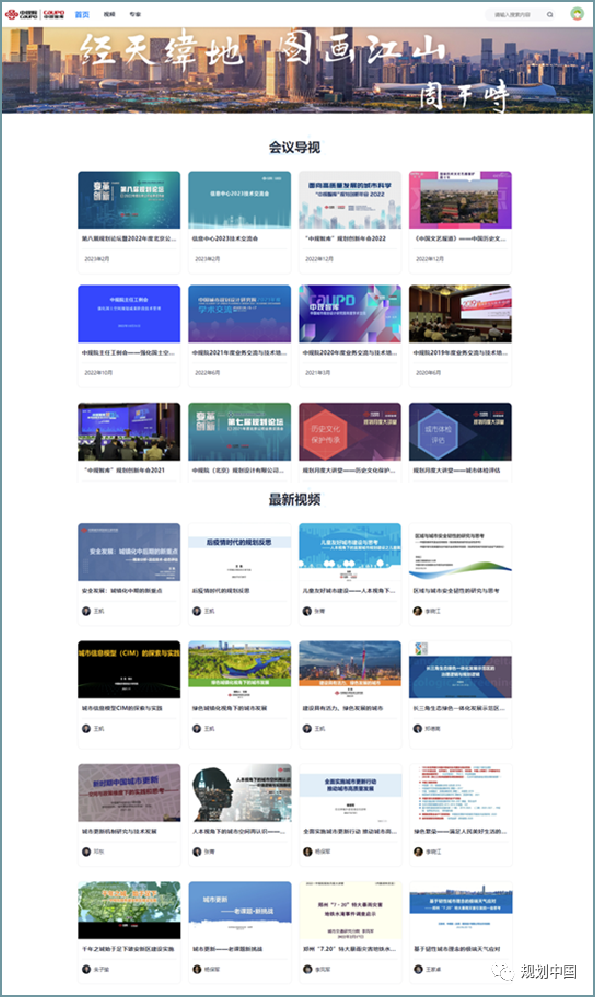

视频资源库汇集院内各类业务交流、技术培训的视频资料,按照时间、专家、主题内容赋予了检索标签。院内用户可以在视频资源库的系统中对所有视频资源进行查询和在线观看。

图19 中规院视频资源库

产品研发与拓展

在做好数据和知识共享与技术服务的同时,中心面向行业和市场需求进行信息化的产品研发。目前围绕城市体检,CIM平台、TOD等住建部主要工作形成了比较成熟的产品体系。

城市体检平台服务于地方管理部门的城市精细化治理,提高城市管理的智能化水平。平台核心功能是多源数据的汇集展示、城市运行体征监测、评估、诊断。针对不同城市管理部门的业务需求,平台还提供专项体检模块,如杭州体检平台中的社区评估模块,宁波城市体检平台中的绿道评估模块等。

图20 杭州城市体检平台

图20 杭州城市体检平台

CIM基础平台集成遥感、GIS、BIM、物联网等数据,建设城市数字底板,实现城市、场景、建筑等多空间尺度信息的展示和应用。此外在CIM基础平台上开发面向城市治理需求的智慧应用场景,也就是CIM+的应用。比如智慧工地应用,实现工程全生命周期管理、信息汇总、实时监控等功能。

图21 成都市未来科技城智慧城市一体化平台

图21 成都市未来科技城智慧城市一体化平台

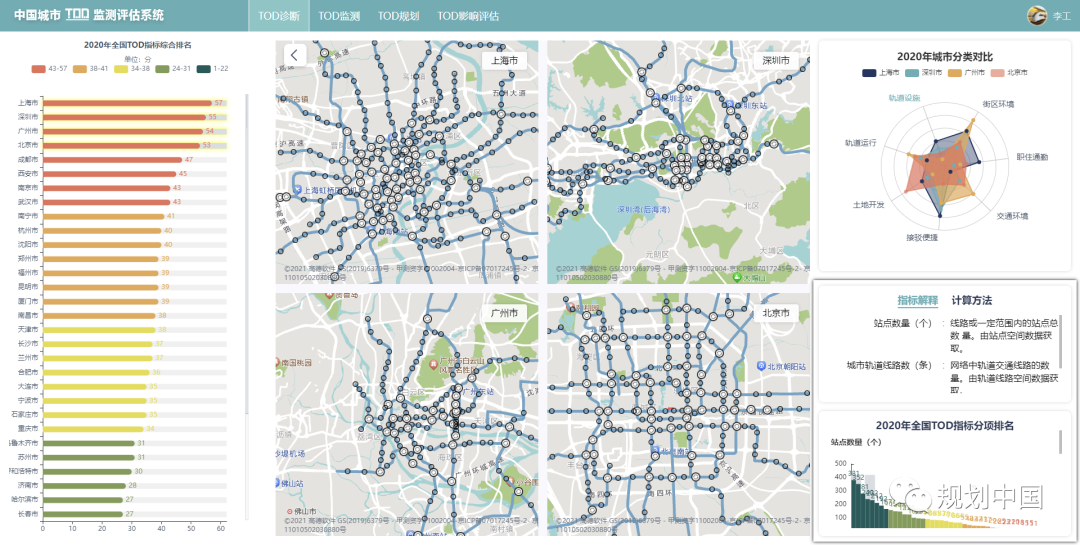

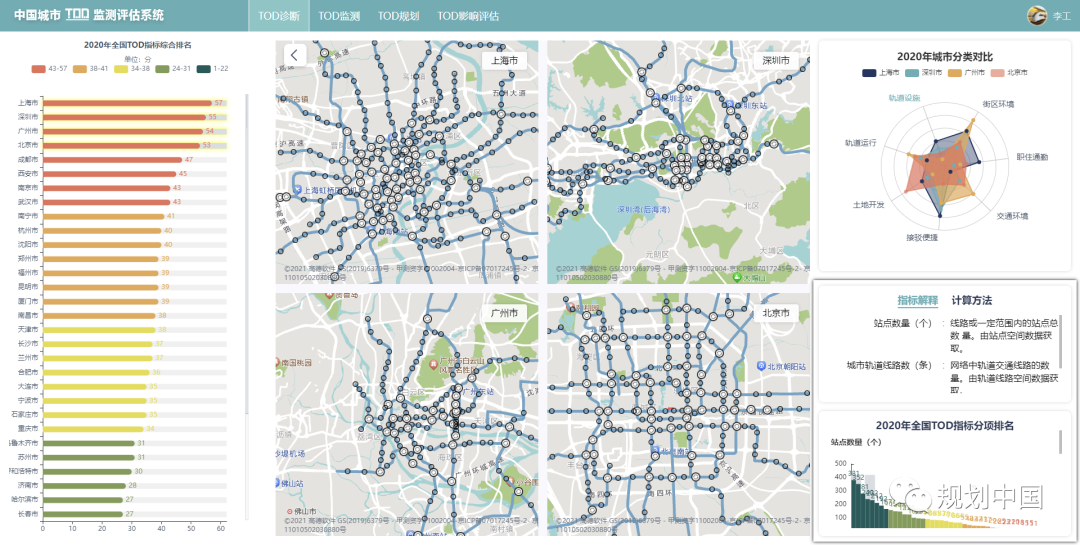

全国TOD监测平台是面向行业主管部门的监测管理平台,可以实现对全国主要城市TOD发展情况、以及城市中每条轨道线路,每个轨道站点运行及周边建设情况的监测与评估。平台的建设成果不仅为住建部TOD规划审查提供技术支持,同时也为石家庄、深圳白泥坑等TOD项目的开展提供了信息服务。

图22 全国TOD监测平台

传统村落数字博物馆利用多种信息采集技术,融合虚拟现实表达手段研发建设。用户可以在传统村落数字博物馆中全方位了解传统村落的环境格局、历史文化、传统建筑等信息。2022年,响应传统村落连片保护工作的需求,开发了基于移动端的连片区传统村落导览应用,为用户提供手机端展馆浏览、参观导览功能。

图23 传统村落数字博物馆平台

展望

未来,中规院信息中心将一如既往的做好基础数据库的建设和共享工作,不断夯实数据基础,形成行业领先的数据资产和服务能力。同时结合人工智能技术,探索其在规划设计业务中的应用,实现对规划设计业务的数字赋能。

原文始发于微信公众号(规划中国):数字规划技术探索与实践

多元数据融合与共享

多元数据融合与共享

图2 主要城市人口、容积率画像

图2 主要城市人口、容积率画像

图12 杭州市辖区不同年龄阶段人口分布

图12 杭州市辖区不同年龄阶段人口分布 图13 杭州市辖区各社区适龄中学生数量(人)

图13 杭州市辖区各社区适龄中学生数量(人) 图14 杭州市辖区各社区中学可达性(%)

图14 杭州市辖区各社区中学可达性(%) 图15 杭州市生活便利度评估结果

图15 杭州市生活便利度评估结果

知识累积与服务

知识累积与服务 图17 中规院数字档案系统

图17 中规院数字档案系统 图18 中规院标准规范库

图18 中规院标准规范库

图20 杭州城市体检平台

图20 杭州城市体检平台 图21 成都市未来科技城智慧城市一体化平台

图21 成都市未来科技城智慧城市一体化平台

规划问道

规划问道