3月23日,《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》(以下简称《通知》)印发实施。《通知》在单元化统筹、弹性化管控、差异化施策、集约化利用、精细化设计、数字化编管等方面提出明确要求,新时期的详细规划应重点做三个方向转型:全域全要素单元化统筹、增存并举下精细化施策、数字化支撑全周期管理。

传统的详细规划主要是面向以城镇为主的建设空间,对乡村地区和非建设空间则是按照单一要素管控,缺乏对空间功能组织的统筹安排。在面向全域全要素治理的国土空间规划管理背景下,详细规划作为“实施性政策工具”,需要在全域范围以规划单元为单位落实上位规划,加强单元之间的系统协同,并将面向实施的各类行动规划、计划纳入单元规划,为项目落地提供法定依据。

一是遵循城乡一体的原则处理好跨城镇开发边界区域的单元统筹。在城镇开发边界内详规单元基础上,进一步按照城乡融合要求,遵循行政管理统一、现行边界协调、空间尺度适宜、规划功能完整等原则,将城镇开发边界面积占比较高的城郊融合类村庄纳入城镇单元管理,将形态不规则、小规模零散分布的城镇开发边界纳入乡村、郊野类单元管理,从而使规划城区范围内形成城乡边界统一、空间治理完整的详规单元。

二是分类划定城镇开发边界外详规单元。城镇开发边界外急需理顺空间传导机制,同时适应非建设空间功能日益多元化的发展趋势,遵从自然本底条件,结合基层治理边界(行政村界),面向公共服务统筹配置、凝聚资源优势发挥合力划定详规单元。以生态空间为主的区域结合生态功能的完整性(如小流域、海陆统筹地带)、行政管理边界划定生态类规划单元,重点落实生态保护、修复相关规划要求;匀质化农业空间重点面向乡村生活圈的布局要求划定农业类规划单元,重点落实公共服务设施共建共享和农业空间保护与整治提升相关规划要求;自然景观和文化资源富集区域结合产业融合发展和资源保护利用要求划定特定区域类规划单元等,重点衔接行业发展类、保护类专项规划落实空间管控和配套设施需求。

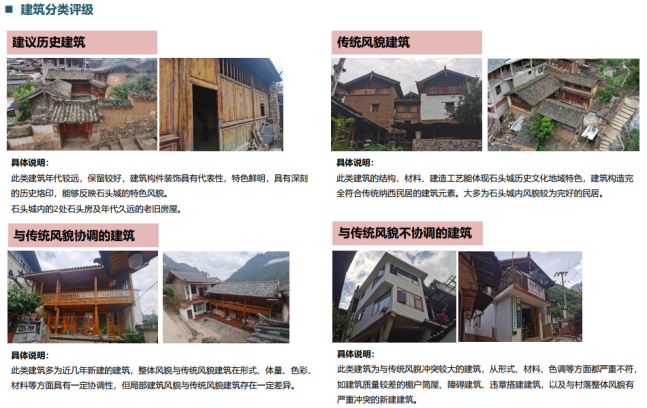

从衔接总体规划向详细规划传导管理和实施行动角度,在城镇开发边界外建立面向规划管理的“单元详细规划”和面向实施的“专项实施性详细规划”体系,单元详细规划重点落实总体规划传导的管控内容,在拟开展具体实施行动的范围针对实施内容做传统村落保护性详细规划、全域土地综合整治方案专项实施性详细规划。例如云南省某传统村落在“多规合一”实用性村庄规划基础上,围绕自然景观、历史文化等资源集中的区域,面向对传统村落的保护和片区文旅发展的空间支撑编制保护性详细规划,落实村庄规划所确定的各类保护线,并对村落保护现状要素全部建档评价,提出保护性修复指引,与区域旅游发展规划衔接制定文旅融合发展项目空间保障措施。

旅游交通设施规划图

建筑分类评价图

资料来源:云南省某传统村落保护性详细规划项目过程稿

我国控制性详细规划诞生于城市空间快速增长时期,编制对象以增量空间为主,编制方法更多地关注发展愿景做“最优”空间呈现,当前详细规划转向增存并举新发展时期,现有控规编制技术在存量地区则呈现出不适用性,应重点针对存量地区进行规划编制技术探索。

广州市在实施三旧改造项目中充分关注土地使用权、历史文化遗产、古树名木和大树等要素,一方面出台配套政策明确在编制详细规划时关于实施现状建成要素保护、迁移的具体要求,确定详细规划中应进行整宗保留的历史用地与点状保留的文化要求,明确实施尺度;另一方面在编制详细规划时充分进行微观设计与论证,确保规划方案对周边土地权利人不造成负面影响,实现保护要素的空间协调与有效活化,从而造就了永庆坊、猎德涌、光孝寺-五仙观等一批存量地区规划实施的示范案例。

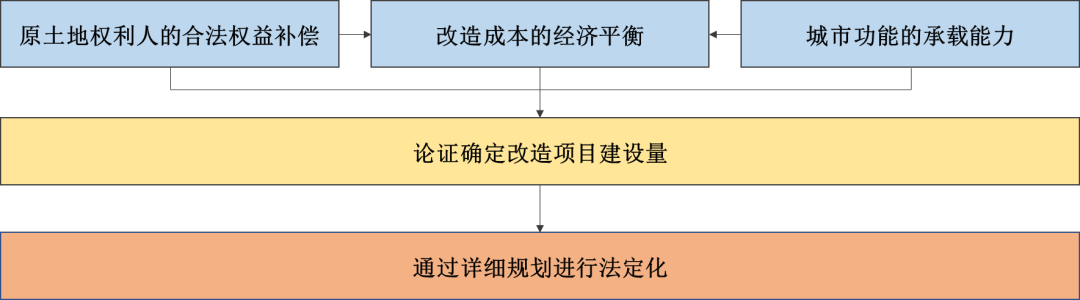

涉及拆除重建的存量空间,在保障补齐地区交通、教育、养老等公共承载能力的前提下,需基于项目范围内的经济平衡需求来确定经营性用地的类型与建设量,以平衡各方的权益确保项目具备实施可行性。广州、佛山、东莞等城市陆续出台关于“三旧改造”项目成本核算的相关指引与容量论证规则,用于指导详细规划建设容量的合理确定;广州关于统筹“做地”的工作措施亦提出了支持做地补偿保障的措施,从而确保“做地”主体可实现工作经济平衡。

存量空间更新改造的详细规划技术路径示意图

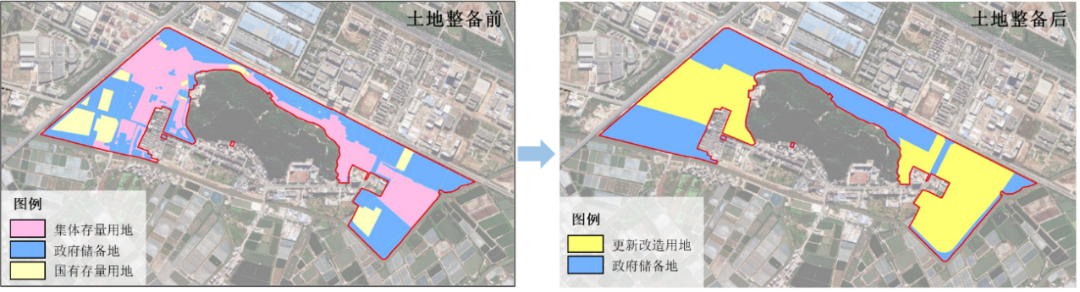

用好、用活土地整备政策是存量地区详细规划中提升项目实施可行性与方案规划科学性的重要手段。大量建成地区因历史土地审批自然形成了存量集体土地与存量国有土地混杂的空间特征,需要利用土地置换、土地收购等土地整备策略进行统筹规划;而受制于空间不足的存量用地则可采用储改结合、增存联动等土地整备策略实现项目破局。整备后的土地则具备了连片改造、统筹储备的空间条件,有效解决存量建设用地碎片化问题,更有利于城市内涵式、集约型、绿色化发展。

详细规划数字化转型是本轮国土空间规划改革中基础性、关键性和长远性的重要抓手,以往控制性详细规划在实际管理过程中受技术手段限制,管理模式静态单一粗放,存在规划底图底数不统一、规划成果标准不统一、审查审批效能不高、规划管理支撑体系不完善等问题。通过数字赋能详细规划“评估—编制—审查—实施—监督” 全生命周期闭环管理,逐步构建纵向可传导、评估可反馈、编管可协同、实施可监督的精细化详细规划管理模式。

一是治理数据统一底图,强化多维立体管控分析能力。以详细规划核心控制内容为基础,融合国土调查、地籍调查、不动产登记等法定数据,通过标准制定、数据规整、规划衔接和动态更新等工作流程,形成全域全要素的详规“一张图”底版。同时,结合实景三维技术,提供日照分析、天际线评价和视廊分析等一系列多维立体管控分析能力,实现城市设计的降维计算、升维决策和情景模拟,从而为塑造高品质、精细化的城市空间形态提信息化支撑。

二是融合数据多维评估,建立以人为本的规划动态评估反馈机制。采用传统数据与大数据相结合的创新模式,融合手机信令、POI等国土空间规划城市时空大数据,挖掘社会人群的真实需求,以指标模型为常态化分析评价手段,支撑规划滚动实施维护。

三是建立模型统筹传导,落实规划实施传导体系。建立面向详细规划管理的“总规—单元—地块”规划传导管控模型,以实现单元层面落实上位规划的规划目标、主导功能、底线约束、开发强度指引以及重要点位等管控要素,实施层面强化监管指标分解情况和规划管理需求,有效保障在详规编制调整的过程中,各级管控要求能够逐层落实,提升上下传导能力。

四是智能审批提升效能,加强全过程监管。一方面,打通图编审批全链条,以智能化审查手段实现审查规则数字化转译,以图文可视化形式对规划成果批量自动在线审查,精准输出审查结果报告。另一方面,以全过程留痕跟踪管理支撑规划审批事前事中事后监管,提升成果审查质量与审批管理水平、促进部门协同联动机制以及落实“阳光规划”的建立。

五是精准实施动态监测,积极发挥详规法定作用。基于动态更新的详规“一张图”,一键集成项目规划条件,在线生成出让地块的规划条件报告,有效支撑土地供应、项目竣工等实施建设全过程的有序开展。加强详细规划编制和批后实施监管,提高责任单位和编制单位的编审效率,减少规划调整维护次数。

文章作者:

张淑娟、郭健,广东国地规划科技股份有限公司

马昊翔,广东省智慧空间规划工程技术研究中心

原文始发于微信公众号(中国国土空间规划):详细规划转型工作重点与实践探索

规划问道

规划问道