乔万诺尼城市保护理论与实践溯源

摘要:古斯塔沃 · 乔万诺尼是 20 世纪上半叶意大利建筑学、历史保护和城市规划领域的关键人物之一,对国际遗产保护领域也有重要影响。文章结合乔万诺尼的主要理论著作及学界相关研究文献,梳理乔万诺尼的城市保护思想的形成背景、理论内涵及相关实践。20 世纪初期现代化建设给意大利历史城市带来破坏,乔万诺尼本人工程技术与艺术相结合的专业经历是其城市保护思想产生的先决条件。乔万诺尼意识到历史城市具备有机体的属性,强调在城市更新中应尊重环境和保护“次要建筑”,针对老城更新制定了“抽疏”的设计策略,将历史保护由建筑单体扩展到城市区域,并在罗马的老城区保护规划实践中做出有益的探索。最后,文章试图阐明乔万诺尼城市保护理论给当下的历史城市保护更新实践带来的反思与启示。

19 世纪末至 20 世纪初是欧洲建筑遗产保护理论的快速发展期。这一时期的保护理论为欧洲建筑和城市遗产保护实践奠定了学术基础,并对当代国际遗产保护领域产生了持久和深远的影响。

古斯塔沃 · 乔万诺尼(Gustavo Giovannoni,1873 - 1947) 是 20 世纪上半叶意大利建筑学、历史保护和城市规划领域最为重要、最有影响力的人物之一。乔万诺尼遵循卡米洛 · 博 伊 托(Camillo Boito)早先提出的路线,建立了意大利的科学性修复(restauro scientifico)学派,被认为是英国约翰 · 拉斯金(John Ruskin)和威廉 · 莫里斯(William Morris)的“反修复”(anti-scrape)观点与法国维奥莱 – 勒 – 杜克(Eugène Viollet-le-Duc)“风格式修复”(stylistic restoration)理论之间的“中间道路”,并对此后的国际建筑遗产保护观念产生了重要影响。

国内对乔万诺尼城市保护理论的研究,主要涉及乔万诺尼提出的“次要建筑”概念对城市保护的重要性,以及在“既有城市”旧环境中处理新建筑的策略。本文从乔万诺尼城市保护思想产生的时代背景、在罗马规划中的相关专业实践等方面出发,系统梳理乔万诺尼的相关文献和欧美学界相关学术成果,探讨乔万诺尼城市保护思想的理论内涵和实践意义,以及对今天历史城市保护更新实践的启示。

1913年6月,乔万诺尼在其发表的具有开创性的文章《老城市与新建筑》(Vecchie città ed edilizia nuova)中,阐述了他有关老城市保护的主要观点。该文随后在 1925年出版的《历史与生活中的建筑问题》(Questioni di architettura nella storia e nella vita)一书中再次发表,1931 年又收录到同名著作《老城市与新建筑》中。相关论文全面阐述了他的城市设计和城市保护理论。他将城市视为新旧结合的理想之地,认为城市建设的各个部分应该当作一个相互关联的整体来对待,强调旧与新之间的平衡。法国著名建筑史学家弗朗索瓦丝 · 萧伊(Françoise Choay)认为,乔万诺尼发明了“城市遗产”(urban heritage)这一概念,开启了城市遗产保护的新纪元,在欧洲城市保护领域具有里程碑式的意义。但由于乔万诺尼在法西斯时期曾担任罗马等城市的政府顾问,而战后学界又热衷于现代主义建筑理论研究,所以他关于城市保护和城市设计的理论与实践在意大利以外鲜为人知。直到 20 世纪 80 年代,他在城市保护方面的理论贡献才得到重新评估和广泛认可。

1873 年 1 月 1 日,乔万诺尼出生于意大利罗马。1895 年在罗马工程师应用技术学 院(Regia scuola di applicazione per gli ingegneri in Roma)获得土木工程学位后,次年获得城市公共卫生专业硕士学位,这是一个专注于公共卫生和工程技术的专业分支。1898 年至 1899 年,他在意大利艺术史学家、罗马大学中世纪和现代艺术系主席阿道夫 · 文图里(Adolfo Venturi)的指导下,完成了作为建筑保护修复专业人士所需的绘画、雕塑和建筑学等方面的研究生课程。在工程科学和艺术审美的跨学科教育背景影响下,乔万诺尼此后的职业生涯都试图在建筑和城市研究中弥合科学和人文、技术和艺术之间的分歧。

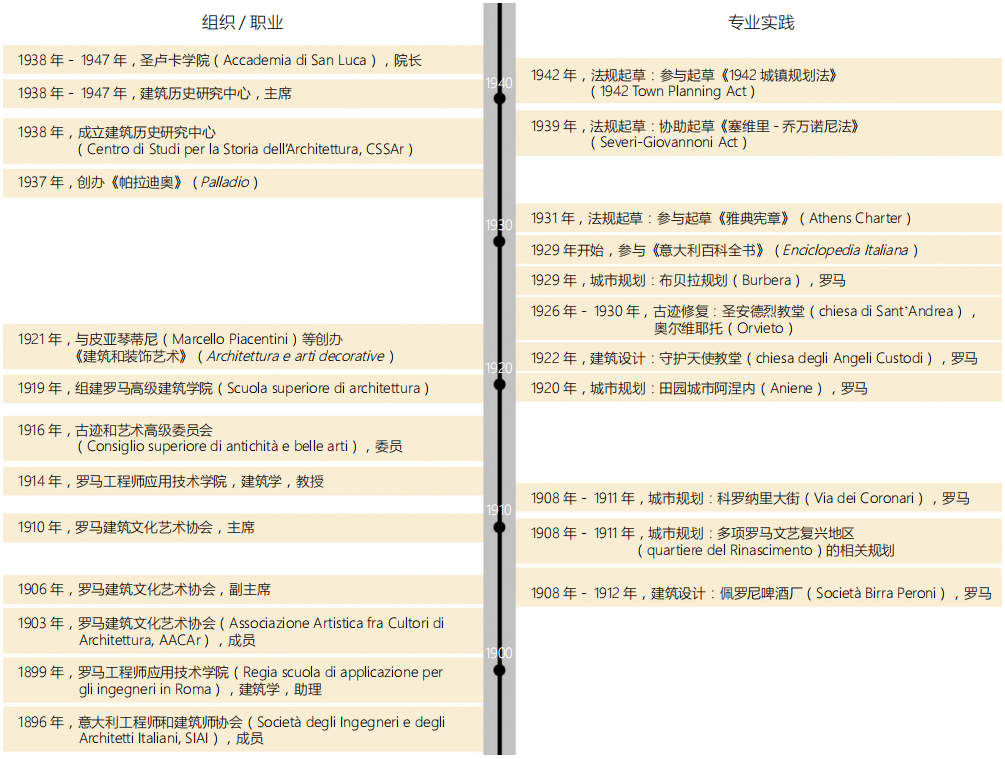

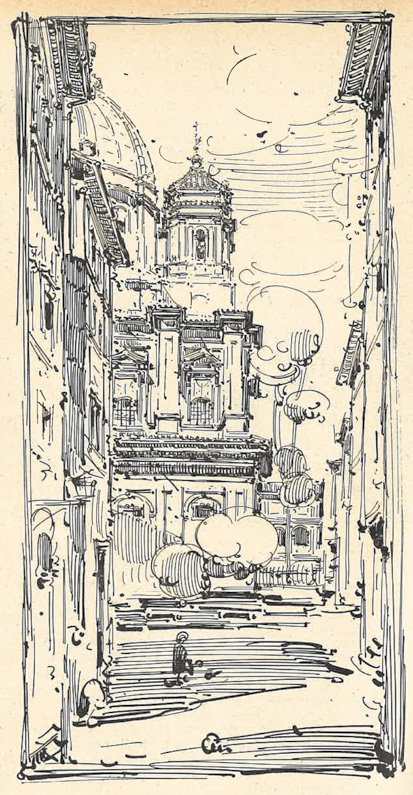

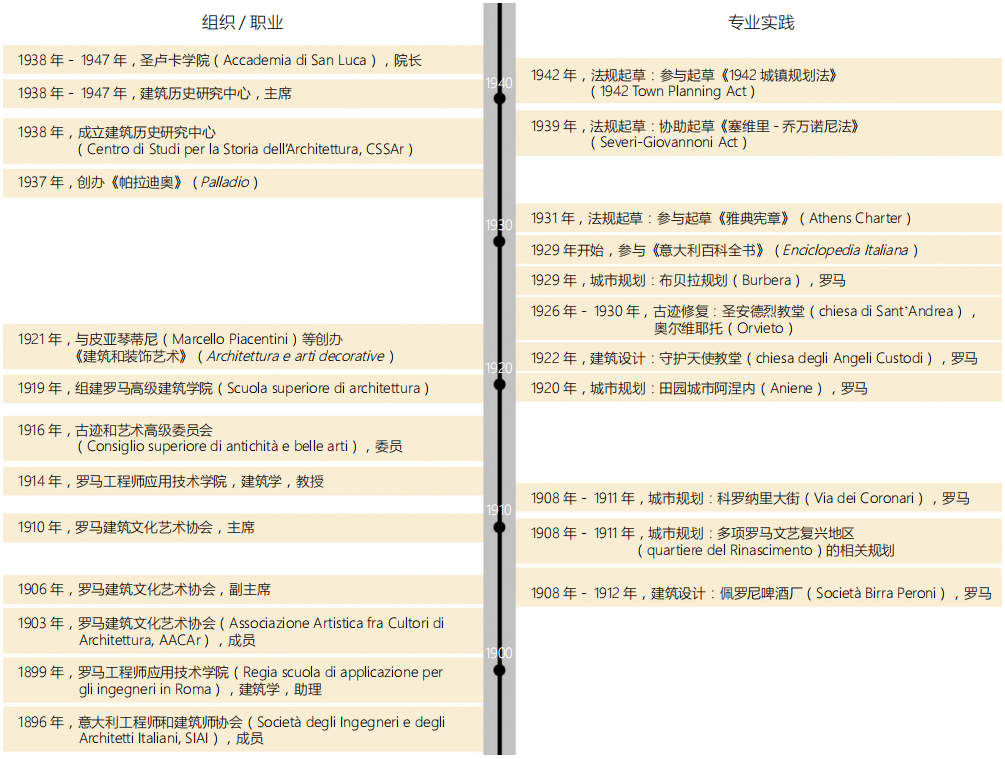

在20 世纪初期,乔万诺尼同时从事建筑师、教师、古迹修复师等多种职业。建筑史、保护修复和城市规划是其主要研究方向,并在整个职业生涯中交织并存(图 1)。乔万诺尼自 1898 年在《艺术》(L’Arte)杂志上发表有关罗马古迹修复的文章后,出版了大量书籍、讲义,发表论文的主题覆盖意大利城市史、建筑史和艺术史,其大量关于建筑修复、历史城镇保护的研究成果巩固了意大利现代保护理论的基础。

图1 古斯塔沃 · 乔万诺尼的职业生涯和专业实践

1905 年,在意大利工程师和建筑师协会(SIAI)的工作经历,让乔万诺尼开始对老城保护修复问题产生了浓厚兴趣。自 1908 年起,乔万诺尼开始重点关注历史地区的城市规划,深度参与罗马文艺复兴地区(Quartiere del Rinascimento)的规划设计。1916 年担任古迹和艺术高级委员会委员,负责审查历史地区的规划,参与了佛罗伦萨、锡耶纳等多个历史城市的规划制定,这一阶段是其城市保护思想实践的重要时期。

1920 年,乔万诺尼在罗马高级建筑学院〔现罗马大学建筑系(Facoltà di Architettura della Sapienza Università di Roma)前身〕成立仪式的致辞中,提倡培养“整体建筑师”(l’architetto integrale),即:成为能够设计新建筑和照料老建筑的专业人士;指导城市和景观的发展与保护;对历史建筑、城市规划和传统建造进行学术研究;为公共政策和政府计划提供咨询,以保护建筑遗产;对学生进行所有这些方面的教育,以促进体现人文主义原则的建成环境专业教育。乔万诺尼本人在建筑史、建筑修复、城市保护、建筑教育等领域的实践,成为其倡导的“整体建筑师”理念的显著例证,而且比其他任何人都体现得充分。

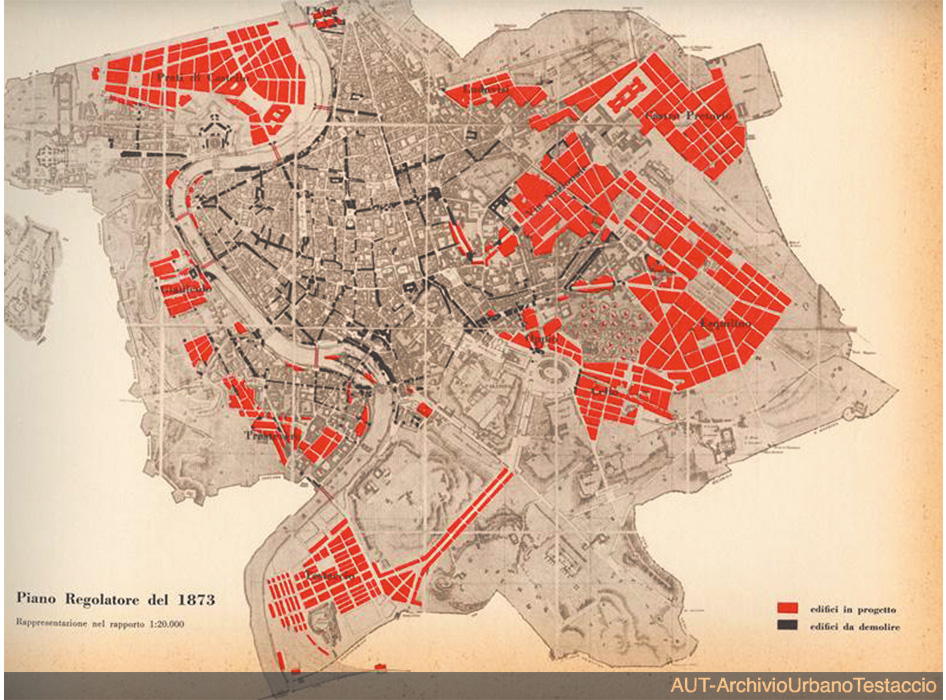

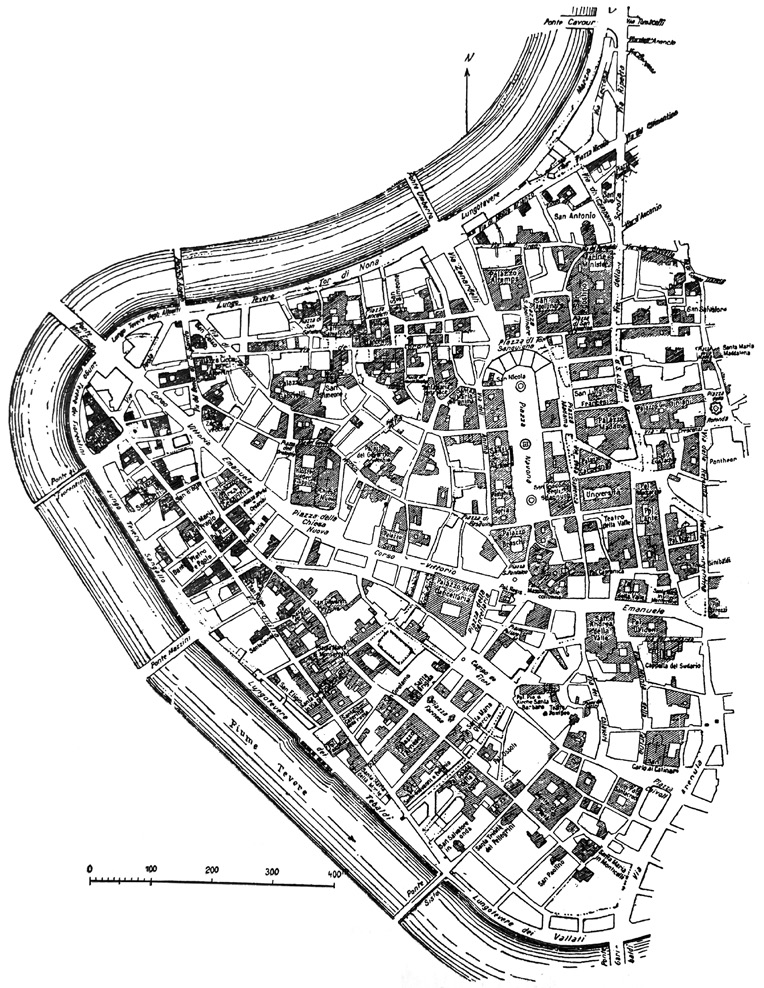

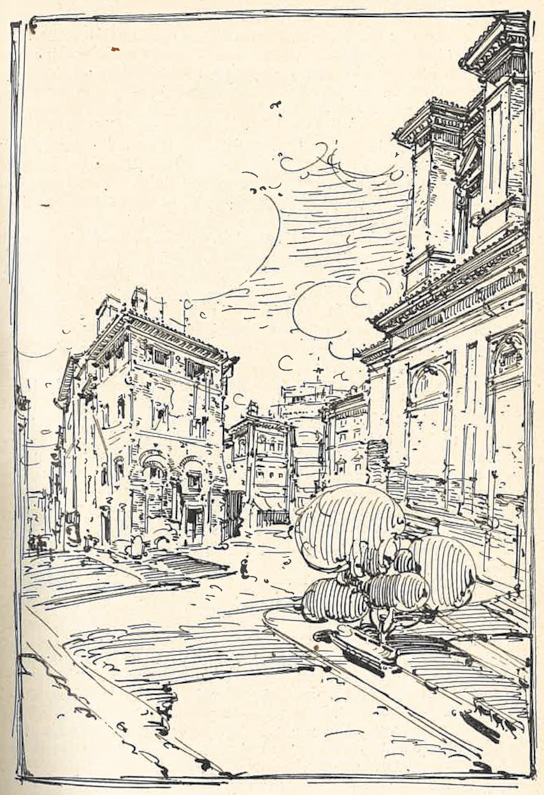

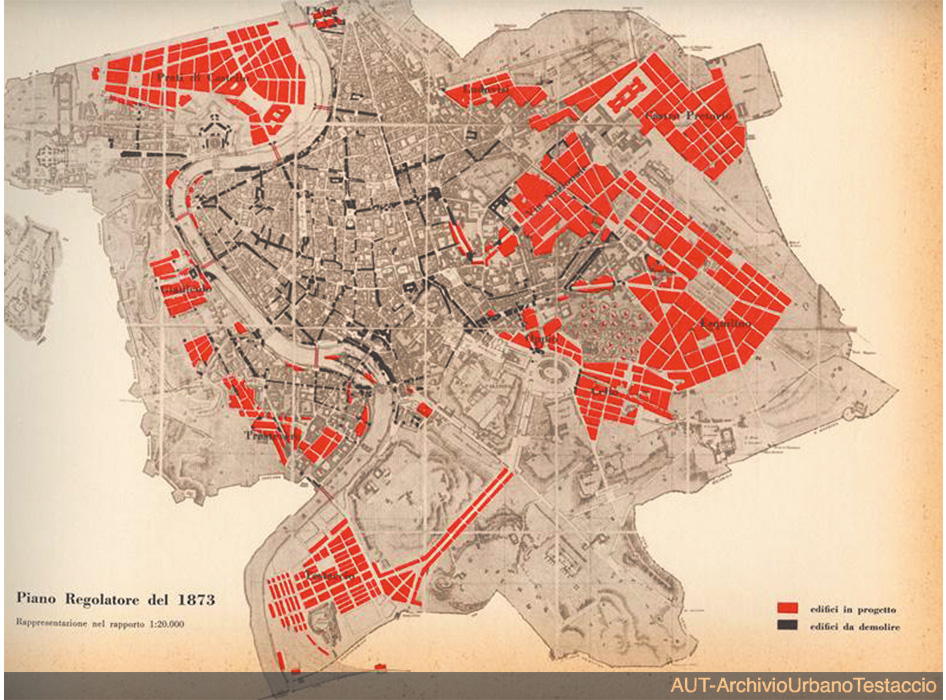

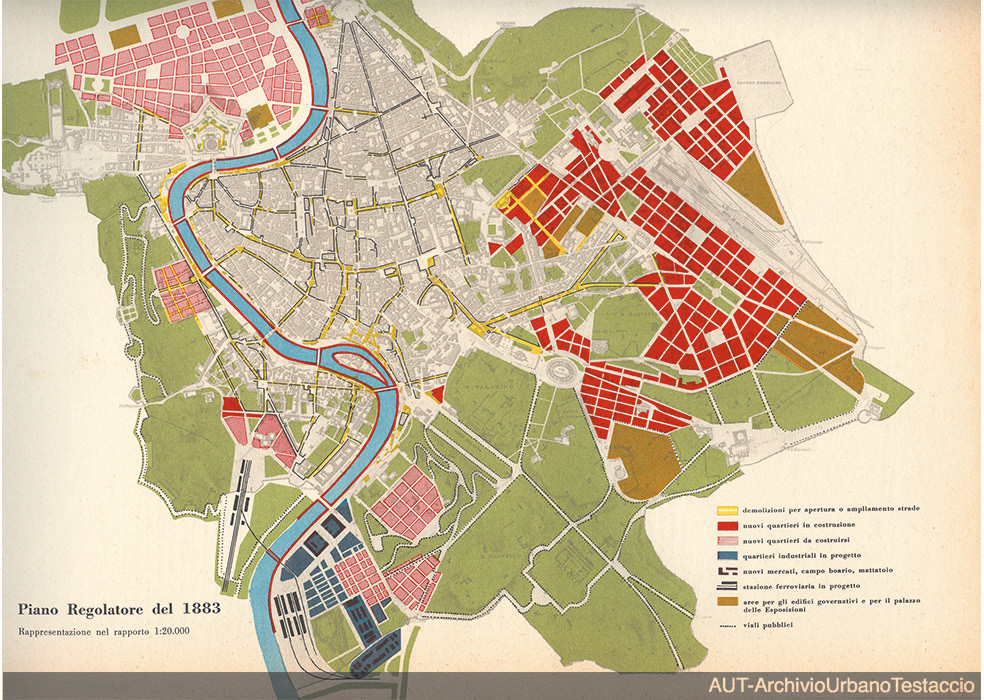

19 世纪中叶,意大利城镇逐步开始市政现代化进程,历史城市面临着住宅环境不卫生、居住密度高、基础设施匮乏等问题,为改善城市居住环境,多采用拆除老旧街区、仅保留重要纪念物的方式进行旧城改造。1871 年,罗马成为意大利首都,人口激增使得老城面临新建和改造的压力。1873 年,亚历山德罗 · 维维亚尼(Alessandro Viviani)制定了第一个罗马规划,在罗马的文艺复兴地区拆除建筑,规划新建住宅和工厂。1883 年版的罗马规划,依然延续了在文艺复兴地区拆除老建筑、开辟新道路的方式(图 2)。

图2 1873 年罗马规划和 1883 年罗马规划

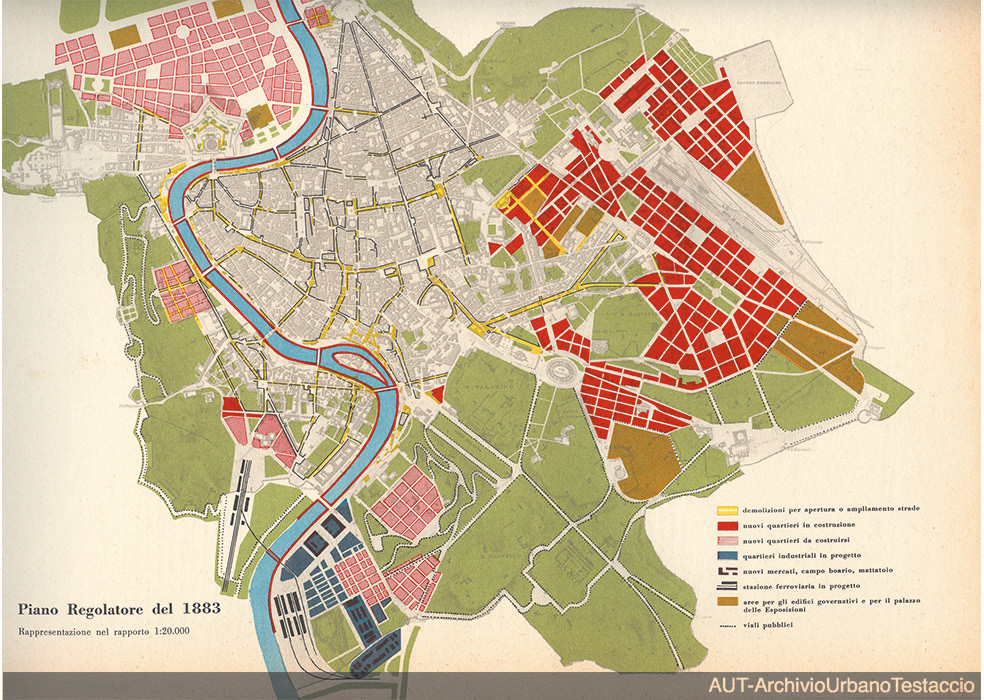

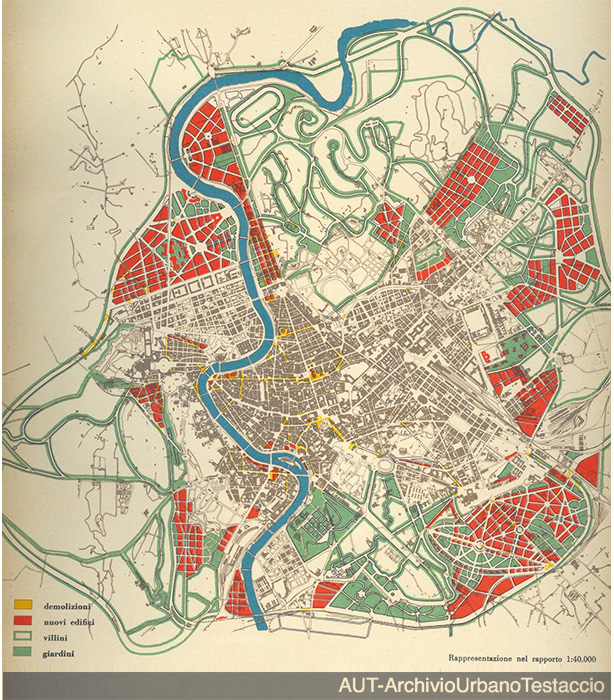

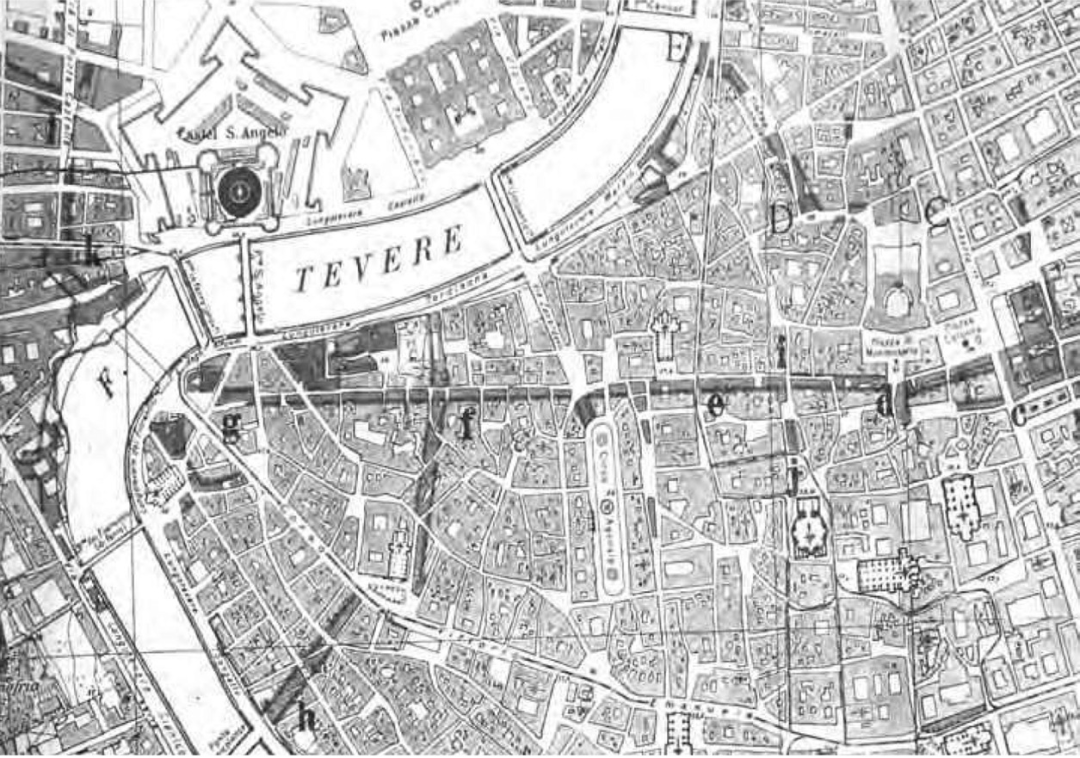

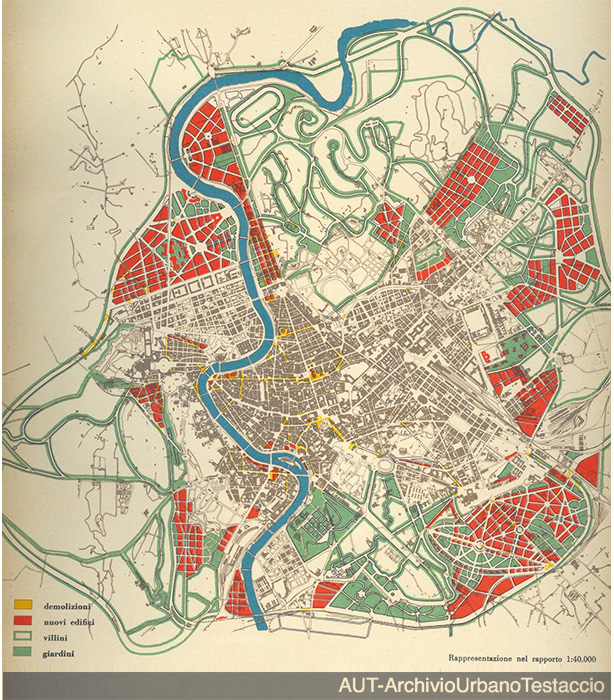

正是在这种现代化建设与历史城镇保护的激烈冲突中,历史城市保护问题引起广泛的关注。乔万诺尼参与了意大利这一时期的历史城市改造与保护工作,促使他思考老城市与现代城市的关系,进而形成了城市保护思想观念。1908 年至 1909 年间,埃德蒙多 · 桑贾斯特(Edmondo Sanjust di Teulada)在埃内斯托 · 内森(Ernesto Nathan)担任市长期间制定的罗马规划,试图协调历史地区改造计划与城市保护的冲突(图 3)。乔万诺尼以及其所在的意大利工程师和建筑师协会指出,这一规划中的新建道路将对文艺复兴地区的肌理产生较大破坏。

图3 1909 年罗马规划

正是在此期间,乔万诺尼系统探讨了历史地区的新旧关系及处理方案,将保护观念由单体纪念物扩展到整个城市层面。虽然他在 20 世纪 30 年代就阐释了其城市保护思想,但是由于战争时期的政治方向等原因,其思想仍属于少数派。

2 乔万诺尼的城市保护理论

乔万诺尼在 1913 年发表的《老城市与新建筑》,是反映其城市保护理论的代表作。这篇文章中虽没有直接提出“城市遗产”这一概念,但已充分反映其城市保护的基本观念。1931 年同名著作出版,在这部被誉为“意大利第一部现代城市规划的著作”中,乔万诺尼系统阐述了城市保护的思想,并正式提出“城市遗产”的概念。萧伊认为,“城市遗产的概念是逆着城市化主流进程而构建的,是历史及历史真实性的一种辩证结果”。此外,乔万诺尼提倡的城市设计方法,融合了拉斯金的浪漫主义思想和卡米洛 · 西特(Camillo Sitte)的理性主义方法,试图将各类社会需求整合到综合性设计之中。

2.1 作为有机体的历史城市

乔万诺尼的理论成为城市保护早期理论的里程碑,首要原因是他在前人的理论基础上创新了对历史城市的认知,指出历史城市是“有机体”(organismo),强调历史城市在历史进程中的动态适应性,而并非仅作为展示过去历史的静态博物馆。在《老城市与新建筑》一文中,乔万诺尼对城市有机体的特征做了系统阐释。一是认识到城市的历史是漫长而复杂的,“正因为这种复杂性和连续性,古罗马并不是一个单一的建筑系统,而是多个相互穿插叠加的建筑系统”。他将城市视为一个“活的有机体”,批判现代建设给罗马带来的破坏,指出“现代罗马缺乏一种真正高尚的精神,不理解永恒之城不间断的传统所具有的意义,没有把握作为意大利首都的未来命运”,这也体现了他对城市历史连续性的认识。

此外,乔万诺尼批判现代主义对历史城市艺术性的粗暴破坏。他指出现代主义缺乏有机协调和艺术上的考虑,没有与地域环境相适应,埋下了城市特色危机,“看过一座城市,就看过其他所有城市”,“没有目的和方向的宽阔街道”切割了老城区。他综合西特和查尔斯 · 布勒(Charles Buls)的观念后指出,老城区的艺术和美学并没有“精确的标准化公式”,而是需要根据艺术家的主观灵感、客观条件以及地方艺术特色来营造具有艺术感的环境。此外,他还指出现代城市在美学、交通和经济方面的弊端,以此驳斥盲目地以现代主义手法改造老城市的做法。

乔万诺尼将保护修复理念从单体建筑扩展到城市层面,强调对纪念物“环境”(ambiente)的尊重和对“次要建筑”(architettura minore) 的 保 护。在 1913 年文章的开篇即说明:城市的快速扩张与对文化艺术的反思在当时依然存在尖锐的辩论,并指出在意大利老城市的建设中,对待除“受人崇敬的纪念物”之外的其他历史建筑存在两种态度,一种是将其视为新建设中的“障碍”,另一种是将其视为不可改变的“基石”。

1929 年,乔万诺尼再版其著作《历史与生活中的建筑问题》,讨论了纪念物的环境,代表了他对“环境建筑”(architettura ambientale)的系统性认识和保护观念,“环境建筑”是一种庞大而多样化的遗产,必须将其视为“集体性纪念物”(monumento collettivo),才能得到承认、解释和保护。他指出,“意大利的许多城市和村庄中,‘环境建筑’也是如画景观的重要组成部分,它们组成的环境和自发构成的完整性具有重要价值”,“环境”体现为“集体表现与单体表现之间的艺术和谐”。

对乔万诺尼而言,中世纪罗马“次要建筑”的珍贵价值不亚于政府部门感兴趣的古物(antiquities)。他认为,纪念物的意义不仅来自自身的形式,也来自其周边环境,“次要建筑”是纪念物周边环境的组成部分之一。乔万诺尼关注历史城市“次要建筑”的保留,强调对环境的尊重。他坚持认为,不分青红皂白地清空或移除古迹纪念物地段中的所有后古物肌理(post-antique fabric),与纪念物自身的损失并无二致。他以哥特式教堂地区为例阐释纪念物与周边环境的关系,强调纪念物不应存在于空旷的视野中,而是在“周边的一系列次要纪念物、小房屋建筑群、墙壁、塔楼、喷泉等组成的环境中才有价值和意义”,“周边环境是艺术品最重要的外在因素,任意改变环境条件是错误的做法”。这种思想也反映在他的修复理念中,即反对纪念物修复过程中的“去语境化”。

协调“新”与“旧”的关系是乔万诺尼在城市遗产保护领域的理论和实践中的重要议题。这种新与旧的关系认知建立在将老城市作为一个复杂有机体的基础上,其复杂性决定了快速单一的改造方式无法带来恰当的结果。

受霍华德“田园城市”思想的影响,乔万诺尼主张老城区和新中心分开发展。他指出在老城区中增加新社区的向心式发展模式,会进一步增加老城区的土地价值,带来的集聚效应将恶化老城区的环境。“将现代生活最大强度地强行渗透到古老的建筑有机体中,只会加剧两种不同秩序的冲突,最终导致无法协调”。他提出应控制老城核心区的新建设,“将其置于主要交通线之外,形成由商业建筑和简单朴素的住宅建筑组成的混合社区”。乔万诺尼以当时维也纳用环道将老城区和外部分开发展、柏林将大都市中心转移到外围等为例,阐述了新旧分开发展的益处,并提出在罗马老城区外围发展新卫星城、疏解老城区功能、以保护老城区形态结构的设想。

20世纪初,意大利城镇进入现代化时期,学界就旧城改造的“清空”(sventramenti) 与“抽疏”(diradamento)方式开展了辩论。尽管乔万诺尼接受了土木工程和城市卫生方面的教育,但他反对按照新法律和建筑规范的指导方针进行旧城改造的激进规划。

乔万诺尼认为,罗马老城区可以适应现代需求,无需像拿破仑三世时期那样在巴黎进行大规模拆除,只需要像林业工人疏伐森林一样,选择性地“抽疏”城市肌理。针对老城区应当采取更为敏感的方法,不仅要规定不应该做什么,还要规定应该做什么。

1910 年,乔万诺尼在一次陈述项目计划时,提出了“抽疏”理论作为当时罗马大规模拆除老城区建筑群规划的替代方案,运用“抽疏”设计手法降低现代主义规划方案对老城区的冲击。1913 年,他在《老城区的“抽疏建设”:罗马的文艺复兴地区》(Il ‘diradamento’ edilizio dei vecchi centri: Il quartiere della Rinascenza in Roma)一文中,提出历史地区的“改造街道不是要有规律地统一,而是要选择性拓宽,可以考虑拆除一栋或者一组房屋,在那里建小广场或花园,形成旧城区的一个小‘肺’”,以此调和维护城市艺术特色与满足公共卫生需求的关系。这实际是乔万诺尼在完全保护和有限干预中寻求的一种协调方案。

3 罗马城市保护的早期实践

3.1 罗马文艺复兴地区的“抽疏”规划

乔万诺尼的理论在 20 世纪初期的意大利城市保护中发挥了重要作用。在旧城改造实践中,他试图通过“抽疏”策略来调和老城区与现代化之间的矛盾。其中的“抽疏”理论,因乔万诺尼担任规划管理职务而广泛影响了意大利的历史城镇保护。自1916 年开始,乔万诺尼成为古迹和艺术高级委员会委员,负责监督大部分意大利城镇历史地区的规划项目,其“抽疏”理论对佛罗伦萨的圣克罗切地区、塔兰托的韦基亚、锡耶纳的萨利克特等地的城市规划项目产生了重要的影响。

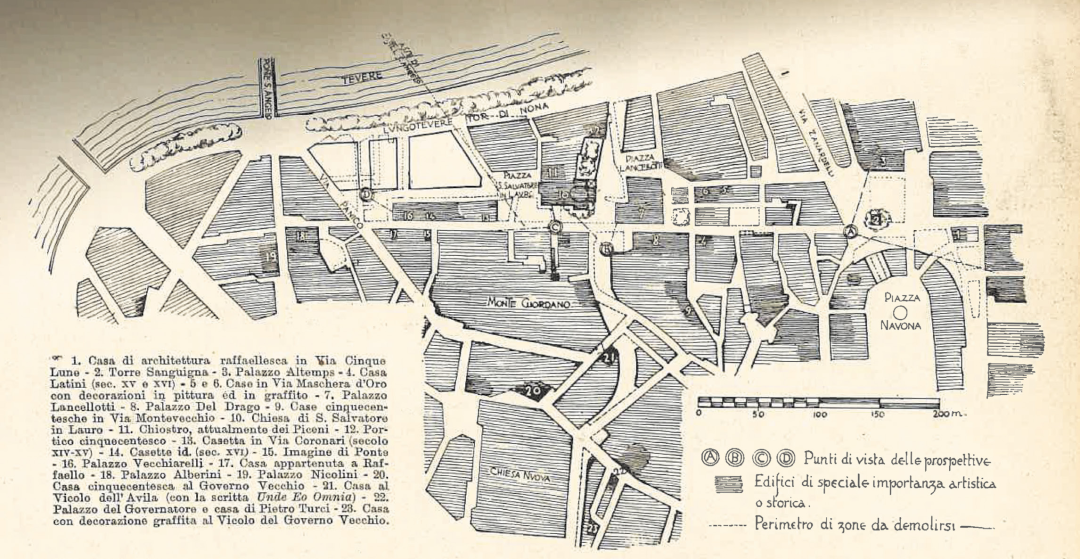

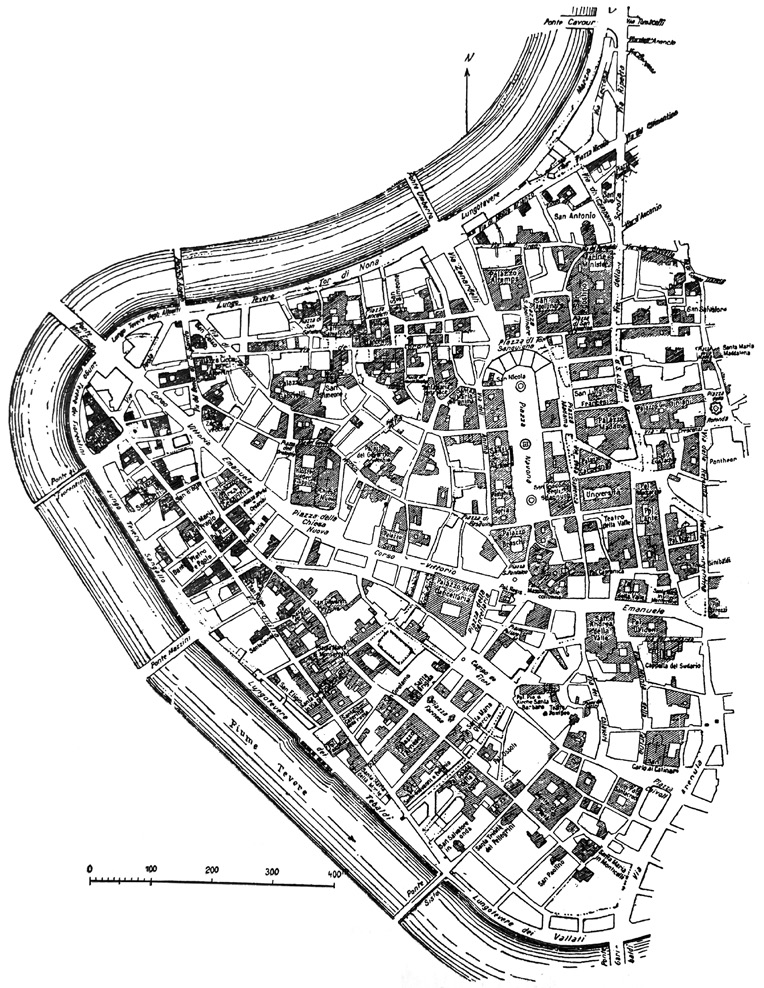

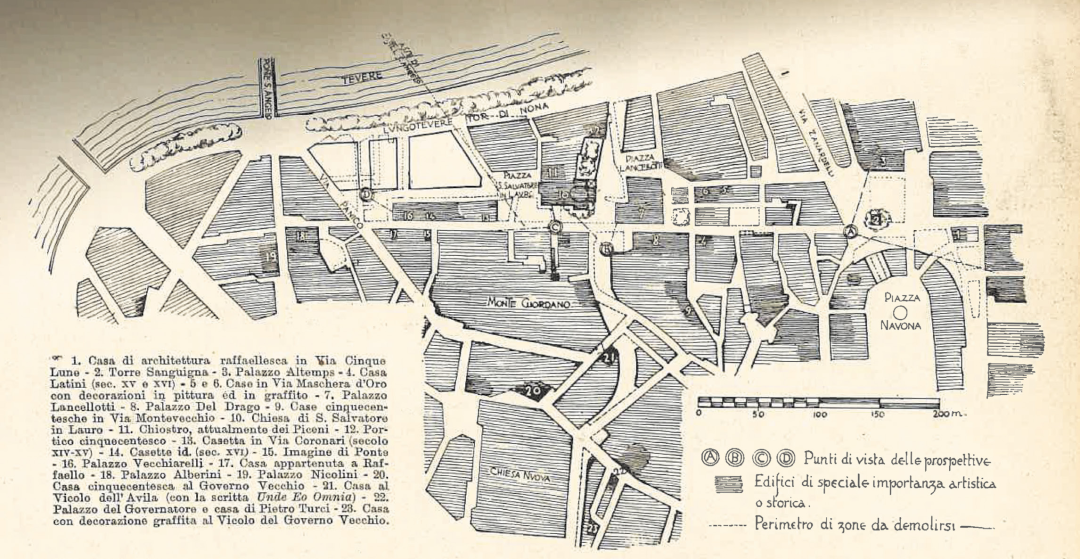

乔万诺尼的一生基本在罗马度过,罗马老城区也是其思想理论的主要实践地。针对 1908 年的罗马规划可能对文艺复兴地区造成的破坏,1918 年,乔万诺尼提出了该地区的整体“抽疏”规划(图 4)。“抽疏”理论强调通过严谨细致的调查,最大程度地尊重历史文脉环境,同时“选择性拆除”,改善历史地区的采光和卫生条件,实现“以现代的标准尊重过去,在古老的美丽上嫁接新的美”。

图4 1918 年乔万诺尼提出的罗马文艺复兴地区的整体“抽疏”规划平面(填充黑色线条的建筑代表有艺术价值的,点划线代表将被局部拆除的街道边界)

战争期间,贝尼托 · 墨索里尼(Benito Mussolini)希望以罗马历史上的帝国城市作为法西斯国家的身份象征。1925 年,墨索里尼在一次演讲中宣布,必须将罗马帝国的纪念物从遮蔽它们的“平庸建筑”中解放出来,以便它们“在孤独的壮丽中显得巨大”。此后,便逐步加快了对罗马文艺复兴地区的拆除。乔万诺尼认为罗马的老城区是成熟完备的,可以进行细致而温和的清理,以避免过度拥挤。乔万诺尼反对法西斯政府制定的城市政策,特别是旨在解放和隔离纪念物的大规模旧城拆除运动。“虽然,最终乔万诺尼并未能全面阻止法西斯城市规划,但其保护思想的完整性在罗马城市记忆中打上了深刻烙印。”

尽管“抽疏”理论是乔万诺尼城市遗产保护重要的技术方法,但在后期实践中也曾发生偏离。1927 年以来,乔万诺尼担任法西斯政府时期罗马 1931 年总体规划项目的主要建筑师,计划采用“抽疏”策略在罗马市中心开辟一条新大道(后未实施)。这一规划因对罗马老城区的历史肌理影响较大,被认为是他职业生涯中的退步。

乔万诺尼运用“抽疏”理论进行了一系列规划探索,罗马科罗纳里大街(Via dei Coronari)的“抽疏”规划是代表之一。

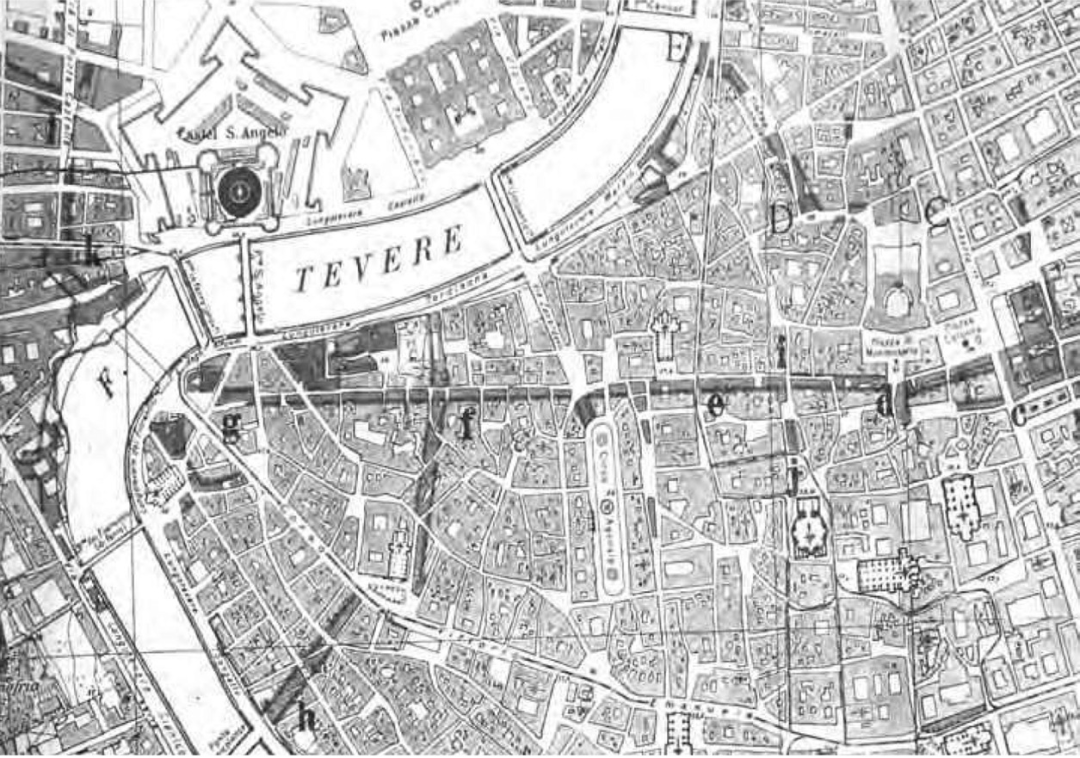

科罗纳里大街位于罗马文艺复兴地区的北部,地处台伯河南岸。在 1908 年桑贾斯特制定的罗马城市规划中,以该地区建筑密集、缺乏日照、卫生条件差为由,计划拆除科罗纳里大街一侧的建筑,建设一条东西向的新道路横穿文艺复兴地区(图 5)。

图5 桑贾斯特于 1908 年制定的罗马城市规划的局部

乔万诺尼所在的意大利工程师和建筑师协会对这一规划的反对意见集中于计划扩建的科罗纳里大街(深色部分)对该区域的历史环境造成较大破坏

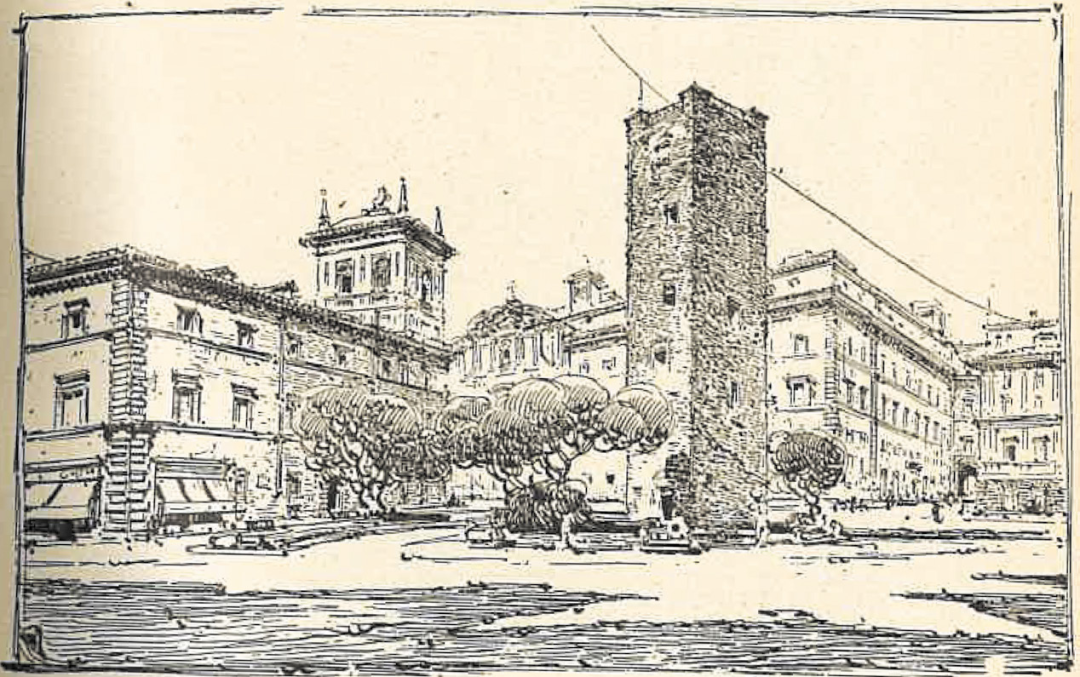

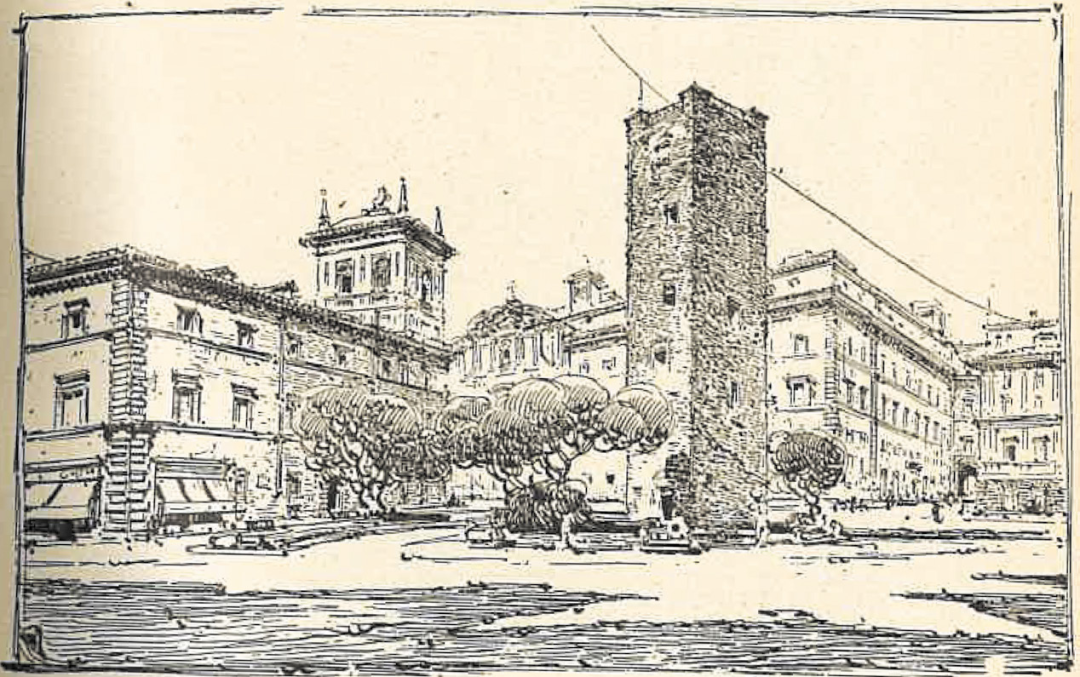

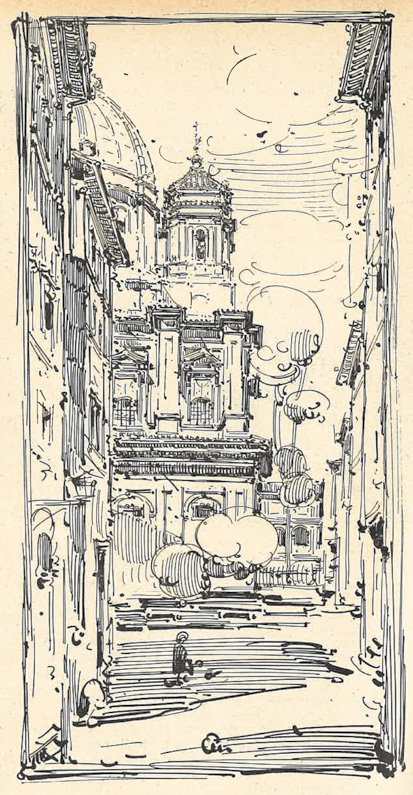

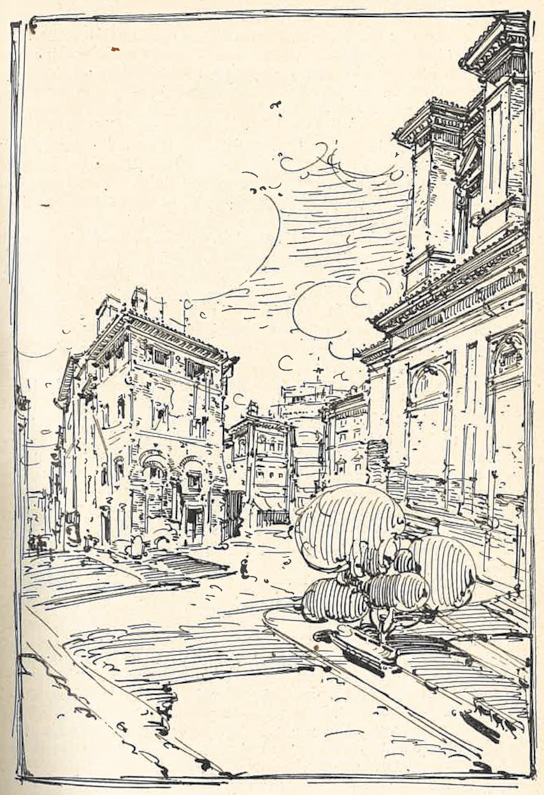

当时乔万诺尼对这一规划提出反对意见,他运用“抽疏”策略,在维护街区肌理和特征的基础上,通过在特定的小空间中选择性拆除少量建筑来降低建筑密度,以获得开放空间和广场,提供更好的步行连通性,并形成一些新的景观点(图 6)。同时为配合表达这一规划构想,乔万诺尼及其团队绘制了几个重要视点的街道规划图(图 7 -图 9),从中也可以看出他对改善街区空间环境的重视。尽管这一规划设想最终没有得到实践,但是对防止这一历史地区受到更大程度的破坏起到积极作用。

图6 乔万诺尼为罗马科罗纳里大街及周边地区制定的“抽疏”计划(点画线表示拆除区域的范围线)

图7 A 点规划示意图(A 点位置示意见图 6)

图8 B 点规划示意图,穿过科罗纳里大街的街道(B 点位置示意见图 6)

图9 C 点规划示意图,科罗纳里大街和圣萨尔瓦多广场(C 点位置示意见图 6)

乔万诺尼在 1946 年出版的《罗马的文艺复兴地区》(Il quartiere romano del Rinascimento)一书中阐述了他的城市保护立场——“对传统的感受来自与周边环境统一的集体建筑,而并非与现代建筑的尖锐对立。我们距离找到与历史环境协调的建设方式还相差很远,直到这一目的达成之前,都有必要保持严格和不妥协的保护者身份,捍卫我们美丽的城市”。

乔万诺尼首次将历史保护修复理论观念从单体建筑扩展到整个城市系统。从单体建筑到更广泛的文脉背景,他不仅创立了文化指南,还创建了与保护立法、城市规划和建筑修复相关的技术工具。他的思想领先于时代,他理解保留城市“次要建筑”的重要性,他将这些非纪念性的建筑形容为构成日常生活的“建筑白话文”。早在第一次世界大战之前,乔万诺尼在罗马的规划实践中就开创将历史城市的城市规划和保护联系起来的方法论,这些方法在欧洲城市规划设计方法中属于领先的探索。虽然他只在意大利罗马从事专业技术工作,但其影响力随同他 1931 年参与起草的《雅典宪章》一道超出了国界。

通过对乔万诺尼的城市保护经典文献的深度分析,能够较好地溯源欧洲城市保护理论形成的历史背景,提升人们对历史城市的认知与理解,深刻认识历史城市作为有机体的基本属性,为当下历史文化保护传承,特别是历史城区保护更新实践提供有益的借鉴,同时为历史文化名城保护观念和更新实践提供批判性思考的参照。

乔万诺尼提出的“抽疏”理论,对历史城区的整体保护,城市有机更新中的新旧关系处理,仍有深刻启示和实践参考意义。历史环境保护更新设计方案应尊重历史环境,审慎地确定“留改拆”对象,高度关注构成历史风貌特征的“次要建筑”,全面改善历史城区和历史地段的环境品质,以实现历史肌理保护与地区活力提升的综合目标。

近年来,一些历史文化名城强调对历史风貌区进行所谓的“肌理保护”,不过只是文物建筑重点保护、其他建筑拆除重建方式的翻版而已。当年,乔万诺尼为了保护罗马这座“永恒之城”,能够坚持不懈地呼吁宣传,面对强权势力和“沉默大多数”的境况敢于发出批评之声。今天,现实社会中相互竞争的各种利益常常使城市政策向不合法的权宜之计妥协,专业技术人员需要怎样的职业坚守和使命担当,难道仍然是一道十分困难的选择题?当然,全面有效的、科学的城市保护,必须依靠完善的法规制度保障以及全体市民的积极参与,才能真正实现。

致谢:感谢意大利斯帕多利尼基金会(Fondazione Spadolini Nuova Antologia)对本文提供的帮助。

程晓梅,同济大学建筑与城市规划学院(上海 200092)博士研究生

张松,同济大学建筑与城市规划学院(上海 200092)教授,本文通讯作者

本文完整阅读见《建筑遗产》2023年第1期(总第29期),微信版略去文中图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

程晓梅,张松. 乔万诺尼城市保护理论与实践溯源[J]. 建筑遗产, 2023(01): 58-64.

欢迎关注《建筑遗产》2023年第1期(总第29期)

本期客座主编:张彤

本期责任编辑:张晓春

※ 官方微店有售 ※

《建筑遗产》学刊创刊于2016年,由中国科学院主管,中国科技出版传媒股份有限公司/同济大学主办,科学出版社出版,是我国历史建成物及其环境研究、保护与再生领域的第一本大型综合性专业期刊,国内外公开发行。

本刊公众号将继续秉承增强公众文化遗产保护理念,推进城乡文化资源整合利用的核心价值,以进一步提高公众普及度、学科引领性、专业渗透力为目标,不断带来一系列专业、优质的人文暖身阅读。

官方网站:

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

建筑遗产学刊(公众号)

微信平台:jzyc_ha(微信号)

建筑遗产学刊(bilibili主页)

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):程晓梅 张松 | 乔万诺尼城市保护理论与实践溯源

规划问道

规划问道