本文为中国城市规划设计研究院风景园林和景观研究分院束晨阳在“2022年度中规院学术交流会”上做的报告。感谢作者授权发布,感谢会议主办单位总工室等部门提供的资源支持!

1

回溯公园初心

为什么会产生城市公园?我们知道园林古来有之,但城市公园却是近代工业革命的产物。城市公园产生于英国,因为英国是最早开始工业化的国家。19世纪英国出现了严重的城市病,住房拥挤、空气和水污染严重、卫生条件恶劣,广大工人阶级和社会底层的生活状况极其堪忧。加之不断爆发的霍乱疫情(英国在19世纪爆发了四次大的霍乱疫情),可以说是“雪上加霜。不过凡事都有“两面性”,严重的环境污染和霍乱疫情也直接催生了英国的公共卫生运动。1848年英国出台了《公共卫生法》,开始关注城市清洁供水、污水垃圾处理、建筑卫生设备等问题,试图通过改善城市城市环境卫生和基础设施条件,来提高人民的健康水平。这也被认为是近代城市规划的开端。

图1 十九世纪英国城市污染景象

在关注城市硬件设施改善的同时,一些有识之士开始关注到城市的公共空间,特别是公园自然环境对人身体健康的影响。当时人们普遍认为,城市暴发瘟疫的最主要原因是空气不流通,而人们可以在公园里呼吸到新鲜的空气,为此出台了许多法律法规,其中很重要的一条是通过税收来建设公园。1843年利物浦市政府用税收买了一块土地而建设的伯肯海德公园(Birkenhead Park)是世界造园史上第一座真正意义上的城市公园。

图2 伯肯海德公园平面图

这座公园对奥姆斯特德影响很大, 1850年他参观了伯肯海德公园,认为美国还没有一个可以与之媲美的公园。这也促使他设计了纽约中央公园。奥姆斯特德一直认为公园是穷人和劳动阶层改善健康,提高品德的地方,“公园应该属于人民”。在奥姆斯特德等一批早期景观建筑师的努力下,19世纪中后期美国掀起了公园运动。很多城市建立了公园体系,比如,明尼阿波利斯公园体系将城市的河流、湖泊和公园以及公园道(绿道)结合起来,使该市长期处于美国十大宜居城市之列。此外公园在城市更新、旧城改造中也能起到很大的作用,比如早期大巴黎改造,通过公园、广场、林荫道彻底地改变了巴黎的环境。

通过早期的城市公园实践,可以看出公园是改善城市居民健康的关键设施,解决城市病的重要手段,引导促进城市发展的有效工具。建设公园的初心就是为了保障城市和人民的健康。

2

公园的健康机制

健康不单是指身体没有病,现代人的健康内容包括躯体、心理、心灵、社会、智力、道德、环境等多方面的健康。习近平总书记高度关注人民的健康,他提到“健康是幸福生活最重要的指标,健康是1,其他是后面的0,没有1,再多的0也没有意义”,要“树立大卫生、大健康的观念,把以治病为中心转变为以人民健康为中心”。所谓大卫生、大健康,指的健康不仅是医疗,还涉及到经济社会发展的方方面面,其中很重要的是健康的建成环境。2016年全国爱卫会发布了《关于开展健康城市健康村镇建设的指导意见》,健康城市评选涵盖五大方面。第一个就是健康环境,其中包括人均公园绿地面积、城市人均体育场地面积等涉及城市规划的指标。

公园为什么可以使城市和人民身体更健康?从本质上讲是因为公园里的自然空间或自然要素可以提供生态产品和生态服务,并促进有益的健康行为和活动。具体而言,有这么几个方面:

首先,人对自然的喜爱是一种本能,按照威尔逊(社会生物学的主要开拓者)的观点这是一种遗传所得。因为,如果把人类的进化史(500万年)看成一天,人类主要在城市环境中生活仅仅只有4秒,99.95%的时间是生活在原始自然和十分自然的环境中。

第二,大量的循证研究表明,自然体验在生理和心理上对人们的健康具有疗愈作用,特别是对慢性疾病的管理。常在公园里活动,可以有效改善血压、胆固醇和血糖水平;在公园散步可以预防肥胖,研究表明,如果每天减少10%的步行,则有可能增加0.7%的肥胖。另外在心理上,多与自然接触,多到公园里去,对于减轻压力、缓解焦虑、控制抑郁、改善老年痴呆非常有效。荷兰科研人员发现,居住在绿地最多社区,焦虑症患者要比绿地最少社区的患者低44%,抑郁症病例低33%。再有,公园有助于游戏,而游戏对儿童大脑和语言的发育,肌肉力量和协调能力、注意力等都有关键性作用。所以公园是儿童友好的重要设施。

第三,公园环境宽松,优美宜人,有助于人与人之间的交往。有研究指出,人际交往对身体健康的影响不容小视,其作用甚至不亚于饮食和休息。除了生理、心理、社会作用外,公园绿地还有诸如疏散隔离、释氧通风,净化环境、固碳增汇等物理作用。

世界卫生组织证实,人类的健康和寿命40%在于遗传和生存条件,60%在于培养一个良好健康的生活方式。恰恰“公园环境—全民健身—健康中国”就形成了一个良好的促进健康生活方式的闭环。城市公园的健康效益是可以量化的,有研究说伦敦人每年因公园而避免了9.5亿英镑的医疗费用。李克强总理说“在运动健身中多投入1元钱,就可以在医疗中减少7至8元支出”。所以我们在规划中应该多划一点公园绿地。

3

新时代公园建设思考

总体而言,我国城市公园的发展基本与世界同步。第一批城市公园大致产生于19世纪中后期,很多与租界园林有关,像上海的外滩公园(黄埔公园)1868年开放;民国时期,出现了中山园林现象,以“中山”命名了许多公园、植物园,有人做过统计有100多个;我党在革命根据地也建有公园,如1931年方志敏在赣东北革命根据地建了列宁公园;解放后,特别是近一、二十年城市公园建设更是突飞猛进,目前统计的人均公园绿地面积达到了14.8平米。

图3 上海外滩公园(建于1868年)

进入新时代,党的二十大已经描绘了未来发展的宏伟蓝图,相关要求也很具体。围绕城市公园建设,以下5个方面值得我们在具体工作中关注。

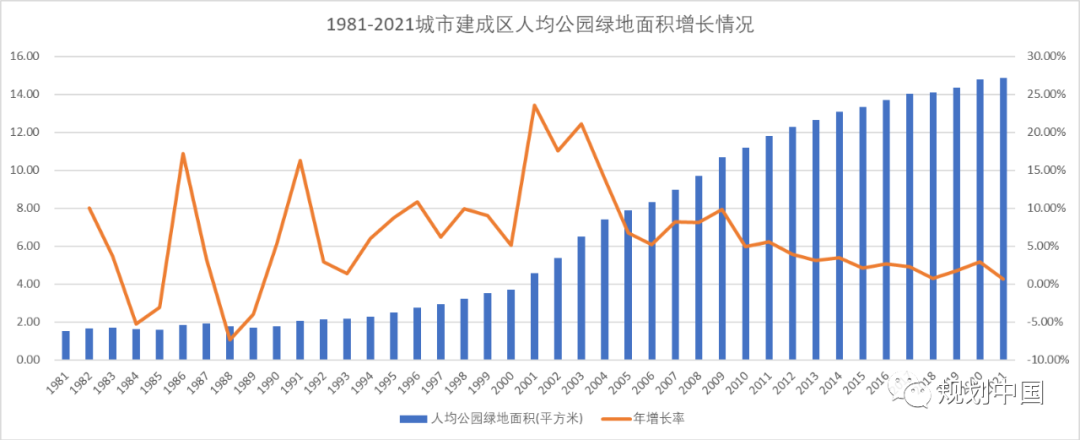

图4 城市建城区人均公园绿地面积增长情况

首先要为全体人民提供更公平的公园服务。二十大报告特别强调以人民为中心,让现代化建设的成果更多、更公平惠及全体人民。从城市公园建设的角度去落实,就是要让公园在城市里更均好地分布,真正实现“500米进园,300米见绿”的目标。“公园绿化场地服务半径覆盖率”是考核公园分布的指标,但是有点粗,没有考虑到不同年龄人群对不同类型公园的使用特征和需求差异。所以这几年风景分院在《中国主要城市公园评估报告》发布中,提出了“公园分布均好度”这个新指标,通过细分综合公园、社区公园、游园的服务覆盖,发现对老人、儿童早晚活动影响最大的社区公园、游园的服务覆盖水平比较低。运用“公园分布均好度”指标,对于更精准地提供公园服务很有意义。

点击图片 浏览报告全文>>>

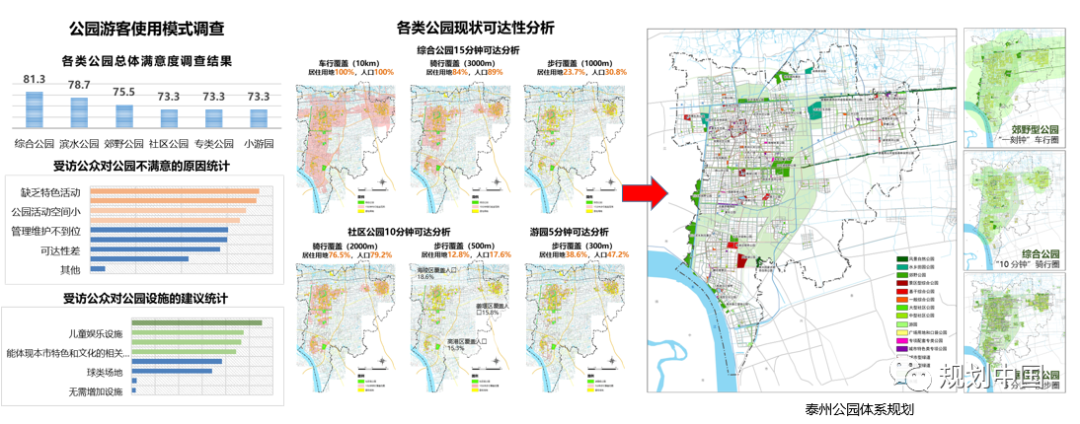

如何提高公园服务的公平性,有2个途径。在宏观上尺度上要完善城市公园体系,有两点比较重要。一是更好地对接国土空间规划,落实公园用地指标。《公园规划体系导则》和《国土空间审查意见》均对国土空间和公园的结合提出了具体的要求;二是构建城乡一体,满足不同需求的公园谱系,特别要关注乡村公园、郊野公园建设,这在成都的公园体系规划里有很好的体现。

图5 江苏泰州公园体系规划

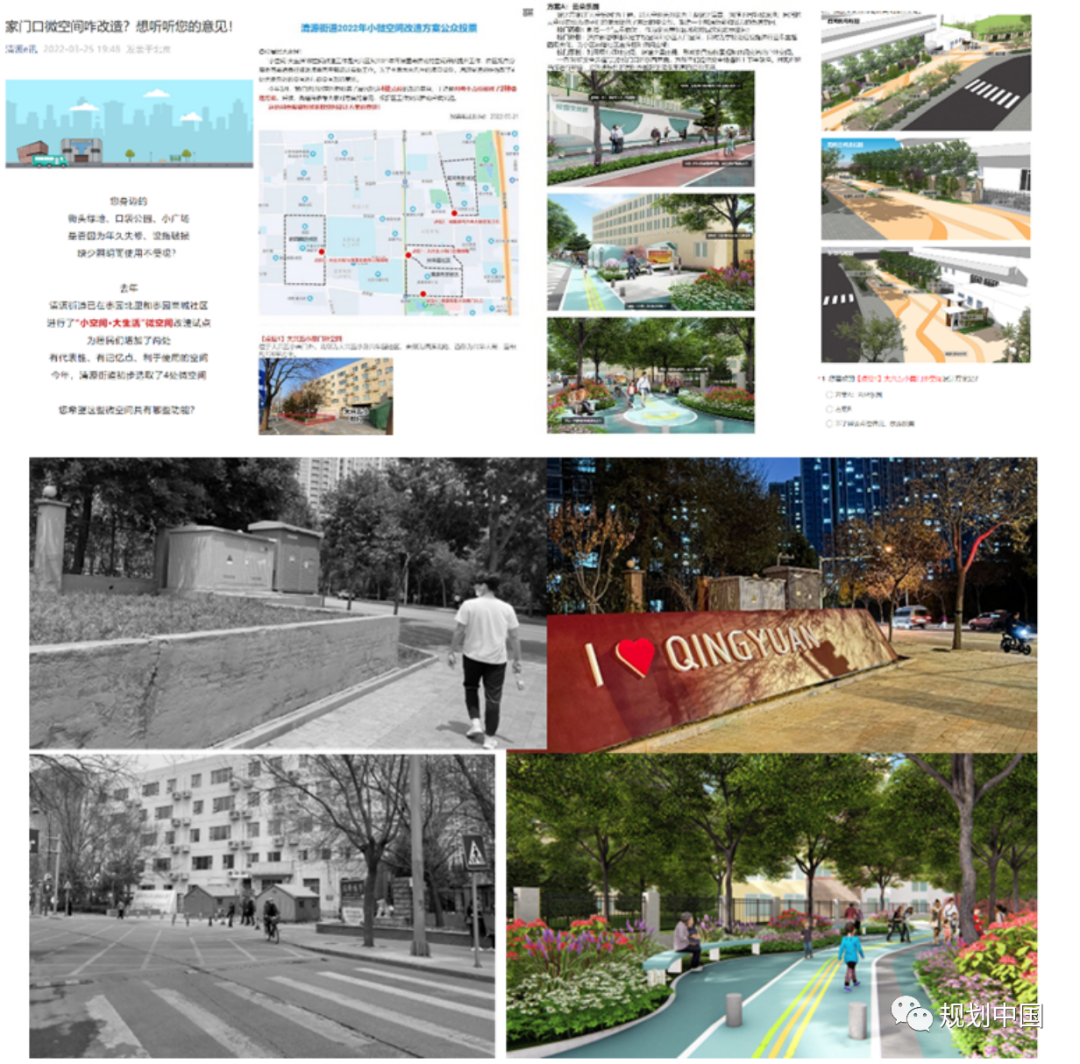

在中微观尺度上,如何弥补公园服务盲区?一个很有效的方法是结合城市更新行动,建设口袋公园。去年,风景分院配合住建部编写了《口袋公园建设指南》。口袋公园的服务人群相对固定,某种意义上来讲是定制式服务,在口袋公园的设计过程中,更应该做好公众参与,更应该关注人的具体需求。比如在北京大兴区开展的小空间、大生活口袋公园群的建设过程中,及时动态地了解周边人群的服务。此外,灰绿结合,利用城市大型的公建或是大型基础设施的屋顶或冗余空间,变消极为积极,也是有效的方法。

图6 大兴“小空间大生活” — 百姓身边微空间改造

图7 灰色基础设社生态化改造

二是要提高公园服务质量。如果说把公园布局得更加均匀是“有没有”的问题,那么提高公园服务质量就是“好不好”的问题。提高公园服务质量的关键是要“着力满足个性化、多样化、高品质消费需求”。“好不好”是一个具体的概念,必须针对具体的使用人群,不能笼统说好与不好。

当前,在公园规划设计中应该重点关注老年人群,因为我国老龄化规模大和速度快。我们现在到公园里走一走,可以发现大部分都是退休老人,但公园给老人提供的服务并没有达到老人的需要。例如项目组在重庆调研时看到,老人没有地方打牌,只能围绕垃圾箱,实际上老人在公园里并不被重视,所以要基于老人的行为,做好适老化包容性设计。老年人的特点是生理退化、心理不稳定,随着年龄增长,老人还可能变为失能、残障,因此要“基于行为,科学布局,以善为先,用心设计”,注重公园景观的安全性、熟悉度、易读性、独特性、可达性、舒适性,有条件的地方也可以建设专门的老年公园。

图8 北京西城区老年公园(万寿公园)

除了老年友好,风景院这几年也开展了儿童友好设计。下图是项目组在重庆、北京、江西做的儿童游戏场案例。关于儿童友好,要做是全龄段的儿童友好。关于儿童我国的规定0-18岁,医学上一般是是0-14岁。对于儿童友好,我们现在对低幼儿考虑的比较多,对于大孩子考虑不够,也很少关注独立、自主游戏和探索、冒险等刺激性活动对儿童成长的作用,另外,给儿童提供亲近自然机会的设计也很少。这些都是在今后儿童户外游戏空间规划设计中需要解决的问题。

图9 风景院儿童游戏场设计实景

再有,为了更好地满足个性化、多样化的活动需求,可以考虑使社区公园等小公园更加专类化。例如,深圳景田社区在1平方多公里范围内设计了9个不同主题的社区公园,有宠物公园、交通公园、儿童主题游园、植物花园等,较好地满足了社区居民的活动需求。此外像康养花园、社区农园等这些专类化的小公园,也是一种新的趋势。

图10 深圳景田社区公园群

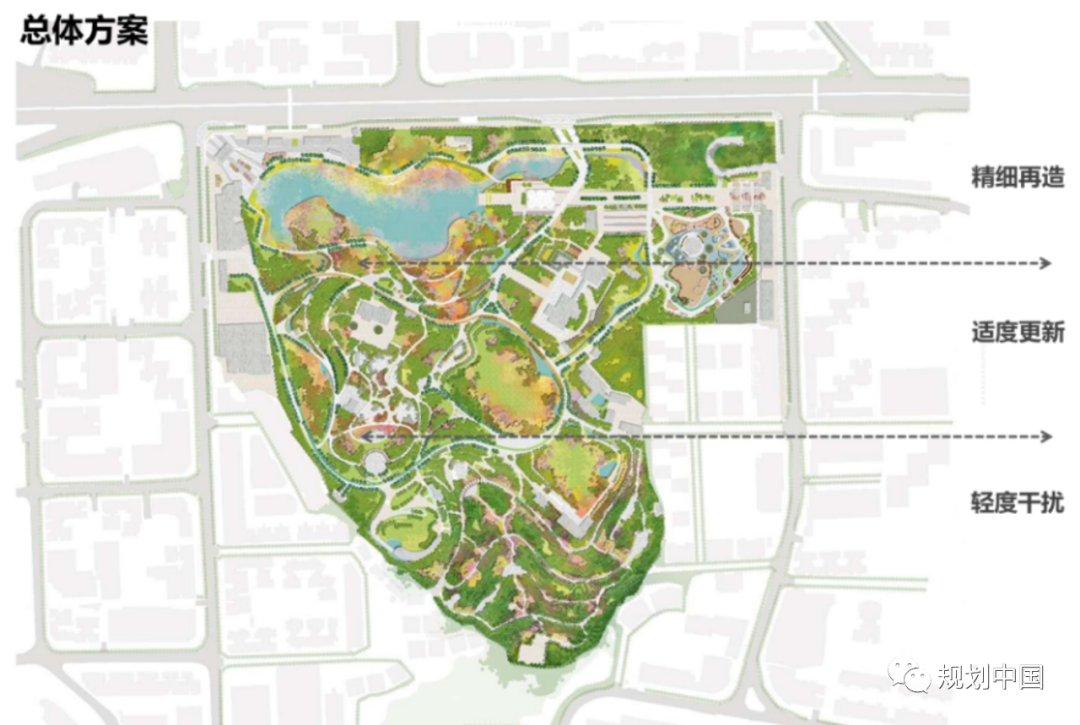

四是要关注公园的更新与保护。当前城市建设已进入存量更新时代了,城市公园也不例外,大量的公园面临着品质提升,如重庆花卉园整体提升就是一个公园更新项目,过去是普通的花卉展示,现在要展示文化,要融合周边的城市,变成一个功能更复合的公园。对于公园更新首先是要做好体检,无体检不更新。如风景分院在三亚开展的重点公园体检评估,就是基于人的需求并按照一定的标准重点对公园的服务设施进行评判。从公园角度来讲,除了服务设施外,还要关注生态、环境等方面。此外,在公园的更新过程中,要注意历史文化资源和乡愁记忆的保护。很多公园拥有上百年历史,是宝贵的文化遗产资源。

图11 重庆花卉园整体提升工程规划

五是要加强标准规范与科技创新。针对新时代要求,公园规划建设过程中存在基础性工作不足以及旧的标准规范不适应新发展等问题,比如,公园部分的新功能不符合规范要求,或者建设指标不能满足,这些都需要尽快予以解决。另外就是科技创新,要引入新技术和新方法,包括大数据、绿色低碳等。

公园是城市有生命的基础设施,也是保障城市居民身心健康健康的重要设施。据有关研究表明,国内只有15%的人完全符合世卫组织的健康标准,15%的人还处于生病状态,70%的人处于亚健康状态,所以希望大家多到公园里走一走。

致谢

感谢刘宁京、马浩然、牛铜钢、辛泊宇、王全、贺旭生、李爽、王凯伦等同志的协助。

报告整理:张园.

公园化城,场景营城——“公园城市”建设模式的新思考

公园城市理念在中小城市的实践探索——以遂宁市公园城市规划为例

公园城市 未来之城

公园城市

原文始发于微信公众号(规划中国):公园让城市更健康

规划问道

规划问道