“2023北京消费季夜京城”近期正式启动,在发布的一批夜经济地标中,位于北京城市副中心的环球影城、万达商场、月亮河休闲小镇等纷纷上榜,多元的消费场景让北京城市副中心的夜晚“星光熠熠”。

其实我们翻开历史会发现,北京城市副中心的夜间繁华早在明清时期就已经“出圈”了。由于漕运鼎盛,彼时的通州是当之无愧的首都“东大门”,南来北往的商人汇集于此,不仅繁荣了通州的商业,更让古代通州城的夜晚流光溢彩。

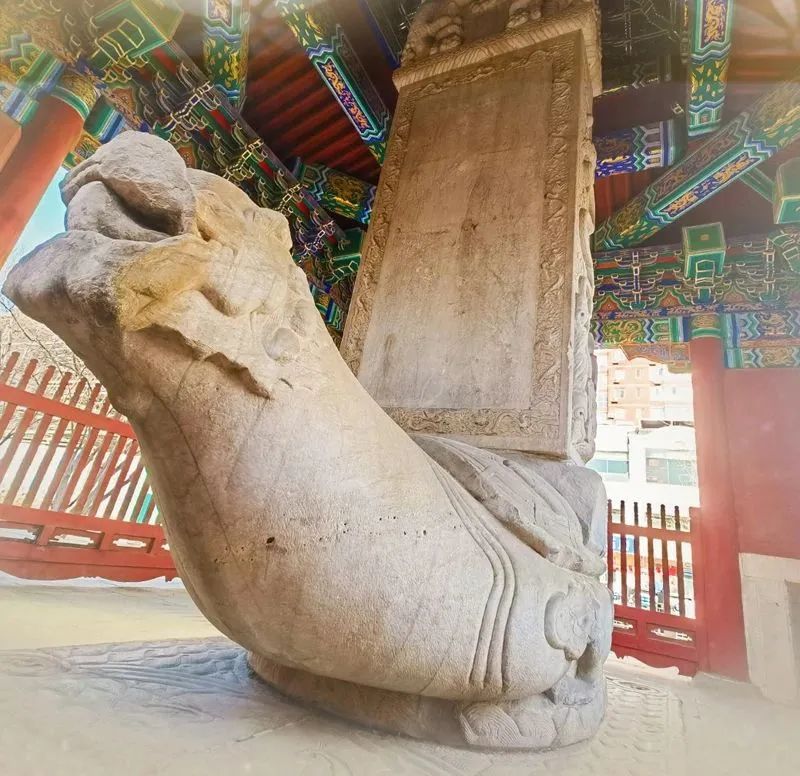

清朝雍正年间的御制石道碑,碑文中记载了通州商业的繁盛景况。

其实我国历史上对于夜市的记载起源于殷周时期。《周礼·同市》云:

朝市,朝时而市,商贾为主;夕市,夕阳而市,贩夫贩妇为主。

”

史籍中对唐中晚期夜市的记载比较明确。诗人王建在诗中称之:

夜市千灯照碧云,高楼红袖客纷纷。

”

水门向晚茶商闹,桥市通宵酒客行。

”

西都禁城街衢,有执金吾晓暝传呼,以禁夜行,惟正月十五夜敕许驰禁前后各一日,谓之放夜。

”

历史上夜市的真正开放并形成规模是在宋代。据《宋代商业史研究》载:乾德三年(公元965年)四月十三,太祖赵匡胤下令开封府:

京城夜市,至三鼓已来,不得禁止。

”

夜市直至三更尽,才五更又复开张,耍闹去处,通宵不绝。

”

历史上夜市的又一高峰是明朝,当时的夜市以北京、南京、杭州、西安、开封等城为代表。明代诗人郎瑛在《七修类稿·北关夜市》诗中对当时夜市景象的描写较为细致:

地远那闻禁鼓敲,依稀风景似元宵。

绮罗香泛花间市,灯火光分柳外桥。

行客醉窥沽酒幔,游童笑逐卖饧箫。

太平风景今犹昔,喜听民间五袴谣。

”

忽见高处有城垣,门半掩,悄睨之,中有灯火。人物往来,贸易若夜市。客本贾人,见之心喜,掩入,随步所之,见各家门户悬有灯彩。

”

九棵树东郎电影创意产业园内,市民畅享夜生活。

历史上,通州夜市的繁荣其实就是通州商业的繁荣,与漕运的鼎盛密不可分。在地铁八通线临近通州北苑站的轨道旁,可以看到清朝雍正年间的御制石道碑,其碑文中这样记载通州商业的繁盛:

潞河为万国朝宗之地,四海九州岛岁致百货,千樯万艘,辐辏云集,商贾行旅梯山航海而至者,车毂织络,相望于道,盖仓庾之都会而水陆之冲达也。

”

然而历史上通州夜市的记载,大多源于明清时期多位朝鲜使者所著的《燕行录》中。值得注意的是,这本书并无特定作者,而是由诸多使者的见闻汇编而成。

通州区史志专家孙连庆在《通州的夜市》中考证出,虽然通州在明清时期就已经非常繁华,但是明朝时来华访问的朝鲜使者并没有留下“夜市”二字的记载,相反当时通州区夜晚的繁华却是跃然纸上。比如明万历二十六年(公元1598年),朝鲜国使团中的黄汝一留下“日暮笙歌喧九陌,行人说道是通州”“酴醾未解芳霄醉,笑批燕南三寸柑”等诗句描写了当时通州夜晚的繁华。明万历三十年(公元1602年)朝鲜国使臣东岳在所作《通州行》组诗之三中写道:

城门夜不闭,灯火烂星光。

”

众所周知,大部分封建王朝在古代施行宵禁,一般州县城傍晚都要关闭城门,以防盗匪。但通州经济繁盛,商贸发达,并且因游人众多,城内外喧闹通宵达旦。夜晚,州城内外商铺灯火通明,如同白昼,因为天子脚下防卫森严,平民百姓及众多的商铺,不必关门闭户。

“夜市”二字出现在《燕行录》中是清乾隆时期,根据清乾隆五十七年(公元1792年),朝鲜国正使金履素回程经过通州时的记载:

一月二十八日雪,自晓至午。午后还晴,夕后有风。是日,一行人马始复回路,人喧马嘶,皆是还乡之喜。出朝阳门,行四十里至通州,石桥非不奇壮,比于芦沟则无可动目。但夜市繁华,自古有名。初更时,共松园、东谷出于店门,市肆上下,烛光照耀,开门迎客。有卖针者,有买(卖)茶者,有击锺诵经者,到处如是,可谓‘不寂寞’。

”

据孙连庆考证,当时通州的夜市位于北关桥附近。清道光二年(公元1822年)十月,朝鲜国冬至兼谢恩正使金鲁敏,率使团出使中国,在道光三年(公元1823年)二月初四自北京返国时再经通州。使团中的书状官将所见所闻记录在《燕行录》中:

凡大、中、小、细之针,各有所入之数。买时但针包论价,不得开包算数。针以铁之刚柔,价有多少之差。通州夜市可观,悬灯开市达夜。买卖物货之积聚,市铺之繁华,真是大都会也。通州画器铺名于天下,积画瓷可千万计。如是者十铺。

”

根据清乾隆、道光年间的朝鲜使节记载,他们都在通州的夜市中见到了卖针的商贩,其实通州东面不远的邦均店盛产钢针,远近闻名,于是这种产品大量出现在通州夜市,朝鲜使团中很多人购买。至于前面所说的瓷器铺,那就更不稀奇了。江南瓷器行常年在通州销售瓷器,同时在通州的江西会馆就有两处,经销商众多,行销各地的江西瓷器数量极大,导致运输途中碰碎的大量瓷片在通州多处堆积。

御制石道碑位于地铁八通线临近通州北苑站的轨道旁。

清咸丰十年(公元1860年),英法联军一路烧杀,逼近通州城。通州知州萧履中非但不思抵抗,反而向外敌摇尾乞怜,跑到张家湾与联军谈判,请求不要进城。为求苟安,两军在八里桥对峙之际,萧履中应敌所求,组织通州商户在联军营地设“买卖街”,以物资资敌。国家危难之际,朝鲜使臣笔下的夜市换了一番景象。

逃散之民,近始还集,稍稍开市,尚多闭铺者。昼之所见,已是寥闻,乘昏出见,夹路左右,张灯者十之二三。初见者,尚堪一观。

”

但过了几年,通州恢复了以往的状态。清同治八年(公元1869年),在朝鲜使臣李承辅的记述中,通州“市肆物货,车马城郭,不下于沈阳。夜与惠人台、赵研农观夜市于府中,灯烛之辉煌,车马之喧阗,通宵不息,亦一壮观也。”夜市又恢复了以往的繁盛。

通州夜市最后出现在《燕行录》中,是在清光绪二年(公元1876年)十月。当时朝鲜国以判中枢沈承泽为谢恩兼岁币行正使,以礼曹判书李容学为副使,以掌令尹升求为书状官,率使团出使中国。途经通州,观览夜市:

盖自元时,天下漕运皆集于通州,运于河,即东南之要冲也。编结舟楫,覆土为桥,以渡行人矣。入其城中,市肆廛阁,珠翠金碧,触目阑珊,不可与辽沈相较而及。其日昏后,各肆灯烛皆以琉璃、羊角、纱烛、画幛等一齐开张,照耀凌乱,可谓不夜之灯市。未知广陵城观灯,胜似于此乎!

”

自此之后,《燕行录》书中再无关于通州夜市的记载,这印证了当时清政府的命运。清光绪年间,清朝内忧外患,需要大量的银两来支付军费与高额的外国赔款,所以将漕粮改折征银的数额逐年增大,导致运河上的漕船数量锐减,直至清光绪二十七年(公元1901年)北运河停漕,漕运退出了历史舞台。

历史指针飞速向前。如今,繁华的夜经济再现大运河畔。

2019年,本市出台了进一步繁荣夜间经济促进消费增长的13项具体举措,包括优化夜间公交服务、打造夜间消费场景、推出深夜食堂街区等。截至目前,聚焦“夜间经济”,北京已启动一系列促进措施。

在生机勃发的北京城市副中心,写字楼的数量与日俱增,越来越多的企业选择在此落户,夜经济的消费需求日益增长。《北京城市副中心(通州区)商务服务产业高质量发展三年行动计划(2022—2024年)》中明确提出,要打造夜间经济品牌示范和活力街区,鼓励夜间经济发展,激发消费活力。对标国际,要将环球城市大道打造成为“夜京城”特色地标;在九棵树东郎电影创意产业园、宋庄小堡等街区创新餐饮、休闲娱乐等业态模式,形成夜间消费场景;支持北京华联、领展购物广场等购物中心发展深夜食堂,打造2—3条“深夜食堂特色餐饮街区”;利用运河商务区地下空间和地上滨水型空间,打造夜间经济街区、运河夜游消费带,扩大高品质夜间消费供给,打造夜间文化消费“IP”,融合文旅商,拓展特色夜间消费。

内容来源:北京通州官方发布、北京日报副刊

老城换新颜!大运河串起副中心古韵今辉

窑火重燃!北京工业遗产建筑活化利用再添新范例

亮马河开航:几度旧貌变新颜

南长河沿线整治提升完成

北京印迹上线!北京老城历史文化信息一键可查!“图观北京”测绘地理信息展同期开展

古都北京的正确打开方式是……

您与京城,一“码”之隔!

”

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,光明网提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):古通州的繁华“夜经济”

规划问道

规划问道