结果发现:仅从效率的角度来看,台湾大甲溪上游需要承担更多(76.13%)的径流量;仅从公平的角度来看,下游需要承担更多(80.33%)的径流量;而从博弈论的角度来看,上游在博弈模型中总是能够得到收益,中游和下游在分别承担9.16%和63.55%的减洪量时,可实现流域整体最大效益。本文的结论可为未来各区控制径流总量以及减少雨洪灾害的工程设计提供指导,以期成为后续划分洪泛区和制订防洪设施标准的指导原则。

【摘要】提高整体流域的抗洪能力,有赖于流域雨洪管理体系的完善,但目前仍然缺乏整体流域的减洪韧性概念框架或决策方法。本文从福利经济的视角,建构了一个兼顾公平和效率且具指导性的整体流域径流分担的韧性理论决策架构。此框架运用博弈论,建立了减洪过程中公平与效率的协商过程模型和雨洪径流的处理方式。以台湾大甲溪流域为例,仅从效率的角度来看,其上游需要承担76.13%的径流量;仅从公平的角度来看,下游需要承担80.33%的径流量;而从博弈论的角度来看,上游在博弈的模型中总是能够得到收益,在中游和下游分别承担9.16%和63.55%的减洪量时,可实现流域整体最大效益。本文所建立的减洪韧性分配框架实现了流域上、中、下游减洪量的分配,可为各区未来减少雨洪灾害的工程设计进行总量控制,为各利益主体的协商提供指导,有助于提高流域的整体减洪韧性水平。

引言

整体流域的抗洪能力提升已成为一个热门话题,它需要全面的视角研究洪水期间人类与环境之间的相互作用,以鼓励更有效的洪水管理。本文所研究的主要是流域地区内,因城市化(人类活动和不合理的土地利用)所导致的地表径流过量造成的地面溢流,从而引发的河流流域水量激增的雨洪径流问题。以往研究认为,可以通过土地利用和水利规划的工程和非工程的方案来解决此类洪水泛滥问题。例如:将土地径流的责任类型分为土地开发、地理环境和蓄水潜力三种类型,并尝试通过界定各土地单元的径流责任计算其应分担的径流量,进而形成水土空间对话的思维。其中,涉及环境和基础设施建设领域分配的研究重点多在土地分配,但由于分配涉及径流责任的界定和权衡径流责任的归属,上、中、下游的不同利益相关者的生态诉求不同,流域空间和责任不平等,因此从效率与公平的角度讨论分配的研究仍较少。具体而言,对于分配问题,若注重效率,可能会因上、中、下游地区发展不平衡带来流域空间分配不公的情况;若注重公平,即政府干预径流的分配,不仅可能出现效率低下的问题,而且很难说服各利益集团采取共同的政策。针对于此,笔者将从效率和公平的决策角度来探讨流域中尺度水土整合规划中减洪韧性的议题,尝试通过福利经济的观点,应用博弈论的方法,建构一个兼顾公平与效率,且可指导整体流域发展的韧性决策架构,从而制定各利益相关方均能接受的分配方案。

我国台湾地区是世界上最容易遭受自然灾害的地区之一,其73%的土地和人口暴露在洪灾和内涝等危险中,暴雨频次近年也呈增长趋势。台湾目前已形成“径流分担、出流管制”的“径流总量管制”的治水策略。该策略的目的是将其风险内部化,即通过土地利用和水利规划相结合的方式降低洪水灾害风险,分大、中、小三种尺度的实践操作:大尺度确定总体流量控制的定量目标;中尺度指导流域和土地使用的分担;小尺度提供用于建筑设计的存储规模的设计规范。但目前大多数研究停留于大尺度的框架以及基地和社区范围等小尺度的径流分配,缺乏中尺度的、具备指导性的径流分配准则,如跨集水区的径流分配操作机制、地区发展不平衡带来分配不公、中尺度上居民减洪韧性的具体分担量等问题。台湾大甲溪流域常年遭受雨洪灾害,且流域上、中、下游土地开发程度不一,雨洪径流处理缺乏积极管控。本文将以大甲溪流域为例,通过效率与公平的博弈,尝试提高大甲溪流域整体的减洪韧性,减轻治水压力,同时为我国大陆在治理雨洪径流和提高减洪韧性等方面提供决策参考。

1 福利经济角度下的分配效率与分配公平

福利经济学认为,如果在充分竞争、信息对称、没有外部性的情况下,市场最终会达到帕累托最优的竞争均衡,但帕累托最优状态只解决了经济效率问题,没有解决分配问题。福利经济角度是一种既强调经济效率也强调公平分配的一种经济理论——经济效率是社会福利最大化的必要条件,合理分配才是社会福利的充分条件。

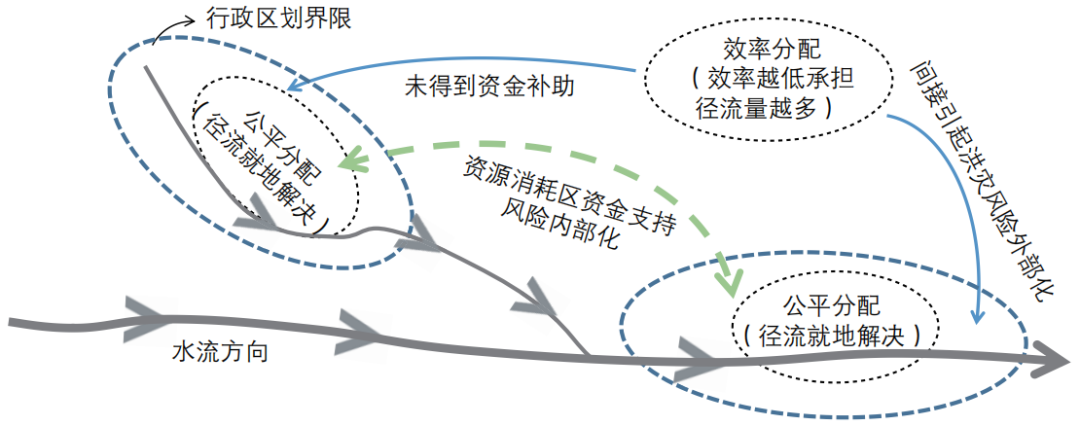

效率指给定投入和技术的条件下,经济资源和社会资源没有浪费或得到最有效的使用,可满足人类的愿望和需要。它反映了资源的利用程度,是环境治理评价中反复出现的标准。本文强调的径流在各地区的分配基于土地利用现状——土地资源利用率越低,人均消耗就越大,土地资源总体利用就越多,因土地利用的变化产生的雨洪径流量就越大,流域所在的行政区需要处理的雨洪径流量就越大(图1)。即效率越低的行政区,需要承担更多的径流量。然而,效率分配往往未考虑雨洪径流的汇集方向,这使得中、上游地区对雨洪径流的处理较为消极。流域是一个整体,当中、上游没有尽职尽责地处理雨洪径流时,雨洪会向下游汇集,这间接导致流域内不同行政区的雨洪径流的风险外部化。

图1 效率与公平分配对雨洪径流内部化的影响

福利经济角度的公平概念涉及社会平等、透明度、问责制、程序正义、信息获取、公众参与和可接受性等。本文中的分配公平强调的是径流增量由谁产生就由谁治理,即各地区产生的径流需要就地处理,同时资源消耗区需要对其负责(图1)。例如上游地区向下游提供粮食和木材,下游地区间接消耗了上游的土地,因此需要对上游产生的径流进行治理。这种分配方式使得提供土地资源的地区有了外部资金支撑,提高了其处理径流的积极性,不易产生径流的外溢效应,促使雨洪径流风险内部化;同时可促进共同利益相关方共同采取统一行动,实现流域空间的平衡和可持续发展。

2.1 研究区域

大甲溪流域位于台湾地区北部,流经台中市、宜兰县和南投县三个县市(含11个区和2个乡),干流全长为124km,流域面积为1244k㎡。该流域属于急流河川,雨洪径流量较大,容易引发洪水灾害,适合用于研究雨洪灾害。同时,大甲溪流域的土地开发活动和经济活动主要集中于中游和下游,上游则主要以环境保护为主,流域的土地开发程度不一,而且雨洪径流处理缺乏积极管控。

在研究过程中,笔者将大甲溪流域特定区域计划(属“法定”计划)中规定的流域范围作为研究范围,并以最小统计区(区、乡及同级)为统计单元,共涉及13个区。按照地理条件和治理界点,笔者将大甲溪流域的上、中、下游区域进行了划分,其中上游区域包括和平区、大同乡、仁爱乡3个区/乡,中游区域包括石冈区、新社区、东势区3个区,下游区域则包括大安区、大甲区、外埔区、清水区、后里区、神冈区、丰原区7个区。

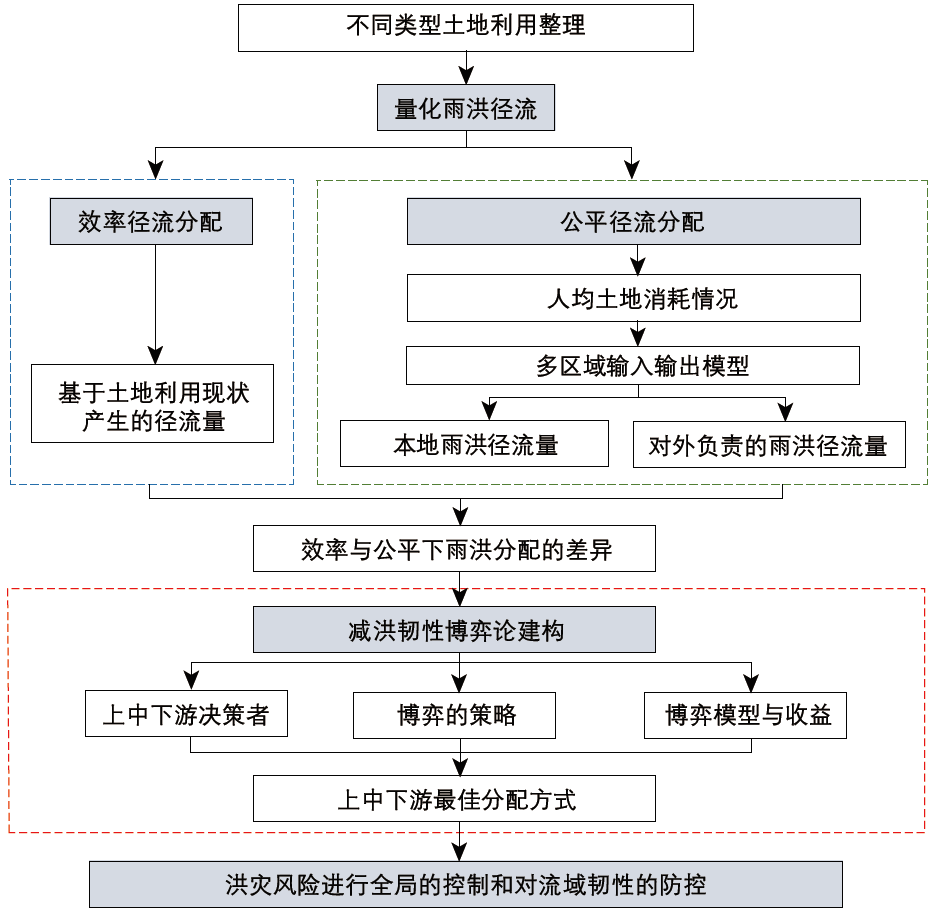

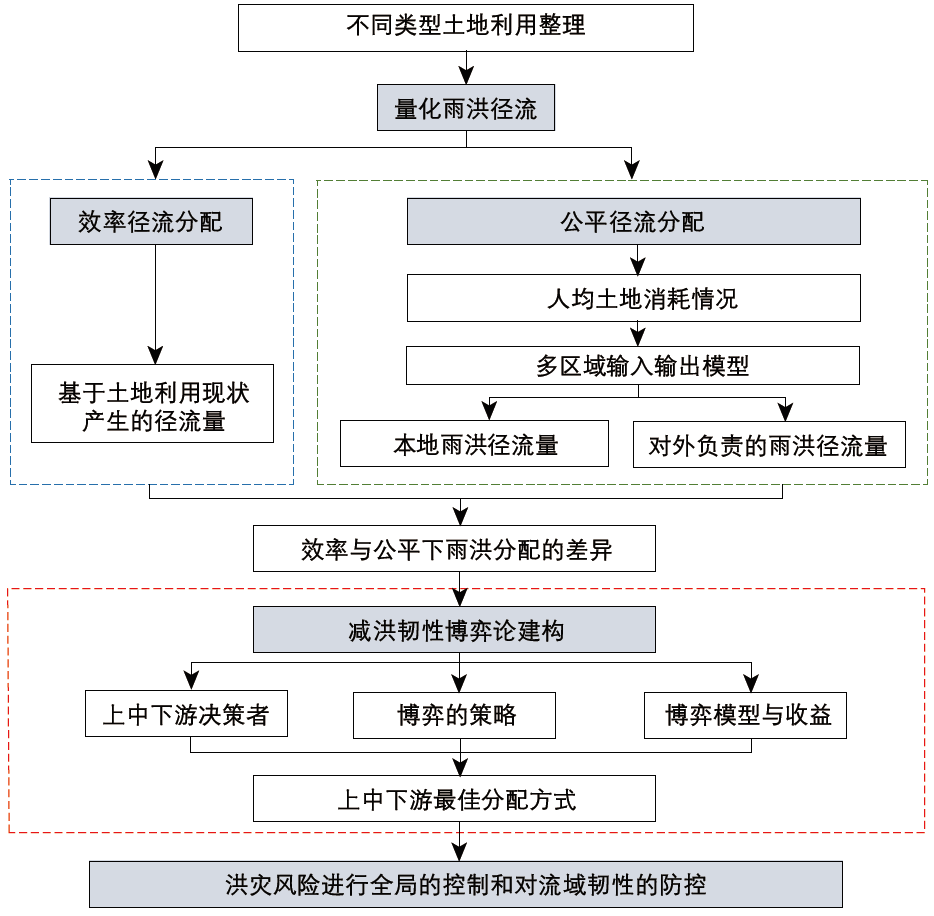

2.2 研究框架

2.3 减洪韧性博弈论模型建构

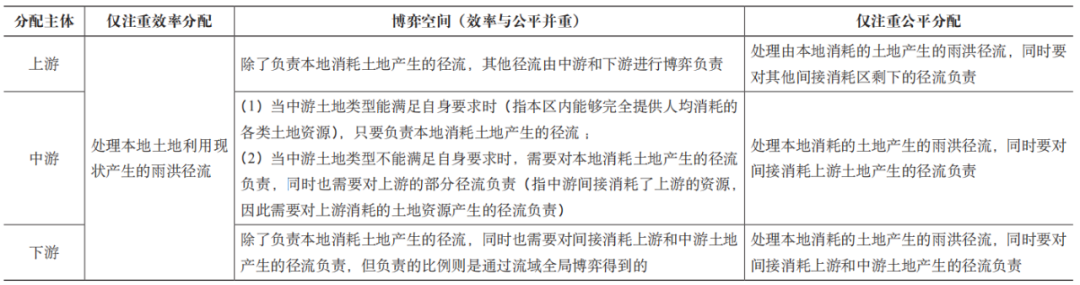

博弈论多采用数学框架分析和模拟决策过程,研究决策者之间的交互决策情况以及这种决策的均衡问题。根据决策者的行为,博弈论模型分为非合作博弈和合作博弈——当每个决策者都倾向于最大化自己的收益时,博弈是非合作的;合作博弈则试图寻找对团队最有效的联合行动及其收益情况。在本文中,笔者将以合作博弈的理论为分析基础,并基于以下三个基本要素进行模型构建:(1)作为决策者的分配主体,在本文中指上、中、下游三个分配主体;(2)描述各分配主体在每种可能情况下采取的行动策略(表1);(3)在选择某一种策略后,每个决策者所能获得的收益。

为计算上、中、下游各主体决策者的收益,笔者将土地产生径流的博弈模型分为三个子目标函数。

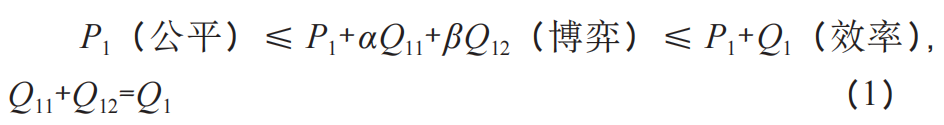

上游:

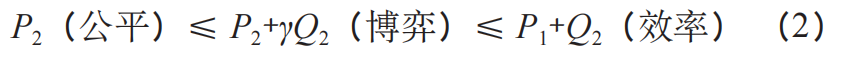

中游:

当中游土地类型能满足自身要求时,

当中游土地类型不能满足自身要求时,为

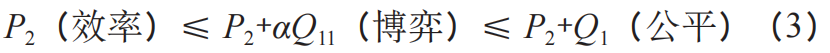

下游:

其中,Pi(i=1,2,3)表示上、中、下游由于自身消耗土地产生的雨洪径流量;Qi(i=1,2)别表示上游和中游需要流域其他地区负责(主要指中游和下游)的径流量,Q11,Q12分别表示中游和下游需要分担上游的径流量;α、β、γ分别表示分配的权重,在0~1的区间内。

从模型可以看出,上游是在博弈中受益最多的区域,只要处于博弈中,总能从其他区域得到补偿。但是要实现完全效率分配,上游需要承担最大的减洪压力;而实现公平分配,上游只需处理由上游产生的径流量即可——α和β的值是影响上游在博弈中受益的关键指标。对于中游来说,当中游土地类型能满足自身要求时,博弈的结果是中游能从下游得到处理径流的补偿,同时效率分配时中游的需要承担最大的减洪压力,而公平分配时中游的减洪压力最小;当中游土地类型不能满足自身要求时,则是相反的结论,效率分配的减洪压力最小,公平分配的减洪压力最大。对于下游来说,效率分配需要处理的径流量最小,而公平分配则需要多处理上游和中游未处理的径流量,因此对于下游来说,无论博弈结果如何,其总是需要多处理上游和下游的径流量,因此其利益受损最大。

减洪韧性在于权衡效率与公平的决策方案,通过上、中、下游的博弈,建立整体流域减洪均接受的情景。因此,减洪韧性的测度可以从以下方面理解:一是将流域上、中、下游自身灾害损失的指标作为其谈判底线,进而了解α、β、γ选择什么比例,各决策者容易接受并使整体利益最大化;二是在分析最佳策略时,α、β、γ的概率值会产生不确定性,为了减少不确定性,需要计算概率条件下特定结果的期望值,以利于量化减洪的韧性。

3 量化大甲溪流域的雨洪径流

台湾地区的土地使用分类系统将土地利用分为农业使用、森林使用、水利使用、交通使用、建筑使用、公共使用、游憩使用、矿盐使用共八大类。研究发现,在一般降雨情形下,原始自然情境会增加10%的雨洪径流;当地表不透水率达10%~20%时,地表雨洪径流会提升至20%;当地表不透水率达35%~50%时,地表雨洪径流会提升至30%;当地表不透水率达75%~100%时,地表雨洪径流会提升至55%。

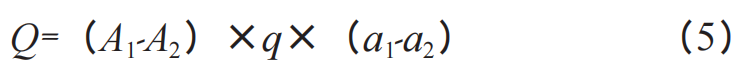

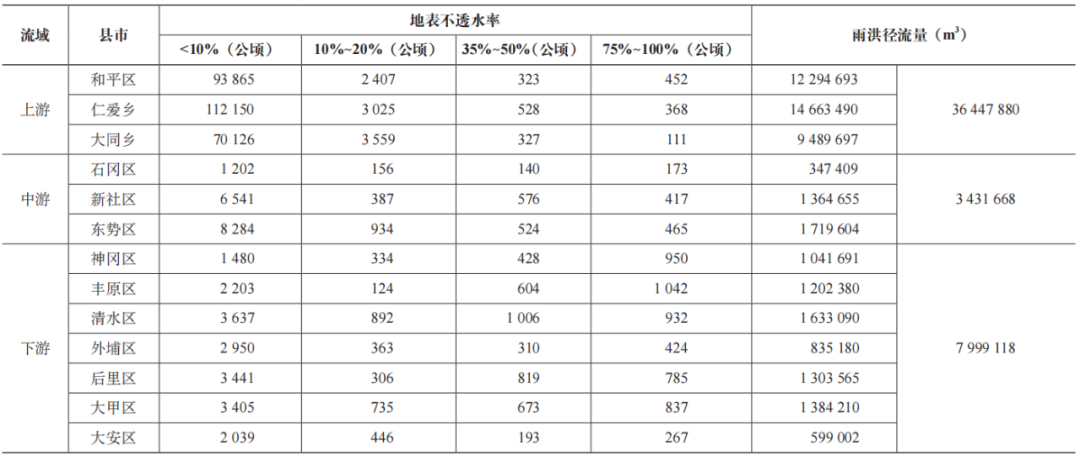

笔者依据2018年台湾地区土地利用调查资料,对大甲溪流域不同土地利用类型的雨洪径流情况进行计算。首先,笔者将农业使用、森林使用定义为自然情境,将水利使用、矿盐使用定义为地表不透水率达10%~20%的情境,将交通使用、公共使用、游憩使用定义为地表不透水率达35%~50%的情境,将建筑使用定义为地表不透水率达75%~100%的情境,同时借鉴林昭远等人对台中市的研究,发现每年每公顷土地的雨洪径流为1203.8㎡。综合以上信息,通过公式(5),计算得出土地利用现状下产生的径流量(表2)。

其中Q代表雨水径流总量的增加量;A1 和A2 分别表示土地变化量的不透水率分别为75%~100%情景和自然情景;q代表自然情况下每公顷土地的径流;a1 和a2 分别表示两种不同土地开发方案下的渗透率。

4 减洪分配具体量化结果

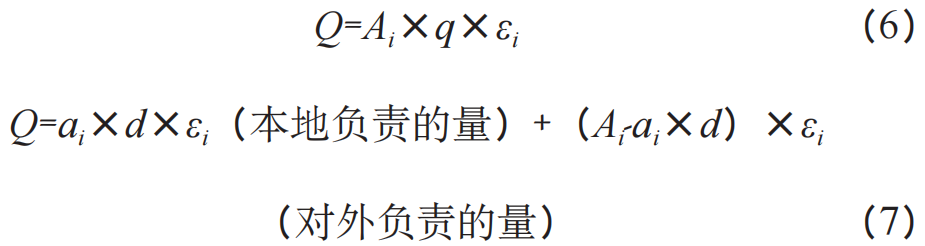

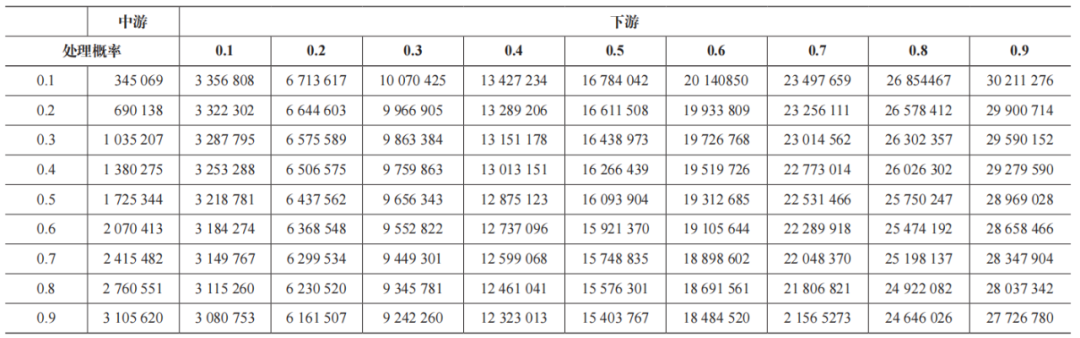

上文计算出土地利用现状下产生的径流量后,分别按照效率分配和公平分配原则,根据公式(6)和公式(7),对大甲溪地区上中下游需减少的雨洪径流量进行计算。计算结果如表3所示。

其中,Q代表需要负责的雨水径流总量;Ai表示不同地表不透水率的面积;q代表自然情况下每公顷土地的径流;εi表示地表雨洪径流产生的比例;ai表示流域内人均消耗不同类型的土地量;i表示不同地表不透水率的类型;d表示该区的人口总数。

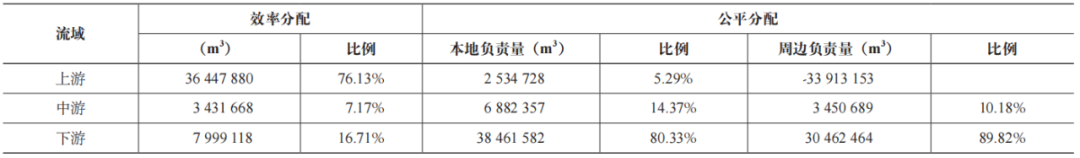

从表3发现,中游的土地类型不能满足自身要求,需要间接消耗上游土地,因此中游需要分担一部分上游产生的径流。我们在分析大甲溪流域上、中、下游的博弈时,可以用公式(1)—(4)来分析其博弈结果,其中Q2的量为0。对于上游来说,P1(公平)只需要承担5.29%的减洪量,而P1+Q1(效率)则需要承担76.13%的减洪量;对于中游来说,P2(效率)承担的减洪量为7.17%,而P1+Q1(公平)需要承担14.37%的减洪量;对于下游来说,P3(效率)只需要承担16.71%的减洪量,而P1+Q1+Q2(公平)则需要承担80.33%的减洪量。可见,效率的雨洪径流分担量主要由上游来承担,而公平的雨洪径流分担量主要由下游来承担。从效率与公平的分配可以发现,减洪分配缺乏弹性,使得减洪过于程序化,没有相应的韧性决策可以调节,这增加了流域的压力,如效率分配使得下游减洪压力增大,公平分配使得上游减洪压力增大等。可以明显看出,上、下游的考量面向是不同的,为了权衡两者的关系,下文将从博弈论的角度探讨它们之间的选择分配问题,以提高减洪的空间分配韧性。

为了减少不确定性,我们将α、β设置为0.1~0.9概率条件下特定结果的期望值。总的来说,对于中游的每一种选择,下游都会相应产生9种博弈的结果(表4)。根据斯沃布勒等的研究,一立方米的径流处理需要10元左右的成本,因此大甲溪流域上、中、下游的处理成本分别为3.65亿、0.34亿、0.79亿;而从洪灾的经济损失(多年平均值)来看,上中下游的洪灾经济损失分别为0.89亿、0.73亿、2.38亿【详见https://cdprc.ey.gov.tw/Page/EB2E7AE5B413EFD】:无论中游选择什么概率值,其治理成本都只有洪灾经济损失的一半以下。因此,从福利经济学来说,中游需要选择为0.9的博弈情况,才能获得最佳收益;当中游选择为0.9时,下游选择为0.7时,治理的成本接近于洪灾所造成的经济损失。因此,当α=0.9和β=0.7时,博弈会产生最大的效益。也就是说,中游需要承担上游3105620m³(9.16%)的径流量,下游需要承担上游21565273m³(63.55%)的径流量,这时最能说服上中下游决策者共同采取行动。

5 讨论与结论

流域问题的解决往往受行政边界的限制,缺乏整体考虑和协调机制,如上游当局作出的决定(如加高沿河堤的堤防)可能会对中、下游地区产生影响,但这种被动的外部化并不会使上游采取行动,只有建立跨区域合作机制,才能使风险内部化,促使利益相关者采取行动。因此,决策者处理流域洪水的方式有必要从防洪战略转向洪水风险管理的方法,进而内化雨洪径流带来的剩余风险。以往的研究大多从集水区的径流情景模拟进行分配,虽然回应了流域水土整合规划中有关土地径流分担的问题,但较为粗糙,无法回应流域内不同利益集团的诉求,也无法保证流域内效率与公平的决策问题。讲求效率往往会加剧空间发展的不平等化,讲求公平则会使流域发展受限。福利经济角度既讲求效率的极大化,也强调资源的公平分配,可将雨洪处理化被动为主动。由此,本文提出了整体流域减洪韧性的决策架构,创建了一种基于博弈论的效率与公平分配的雨洪径流处理方式,可以将效率与公平的径流分配结合起来,使两个相对分散的分配方式(公平与效率)进行协同思考,有利于实现上、中、下游利益群体获益和流域整体效益最大化,为政府提供相关决策的依据。

本文的分析结果发现:仅从效率的角度来看,上游需要承担更多的径流量(76.13%);仅从公平的角度来看,下游需要承担更多的径流量(80.33%);而从博弈论的角度来看,上游在博弈的模型中总是能够得到收益,中游在承担9.16%的减洪量时能获得最大效益,下游在承担63.55%的径流量时,最有利于上、中、下游决策者共同采取行动。

苏清木(通信作者),福建理工大学建筑与城乡规划学院,副教授。martain@foxmail.com

排版 | 徐嘟嘟

欢迎在朋友圈转发,转载将自动受到“原创”保护

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 福利经济视角下整体流域雨洪径流分担的韧性决策架构与实证方法——以台湾大甲溪流域为例【2023.4期优先看· 主题】

规划问道

规划问道