●

霞浦大京省级风景名胜区详细规划

——特定地段底线约束下的省级风景名胜区详细规划系统路径实践

●主导部所:详细规划五所

●协作部所:风景旅游二所

●项目地点:福建省宁德市

●项目规模:1794公顷

●完成时间:2022.10(通过专家评审会)

1、项目背景

我国风景名胜区规建面对更多挑战与难点

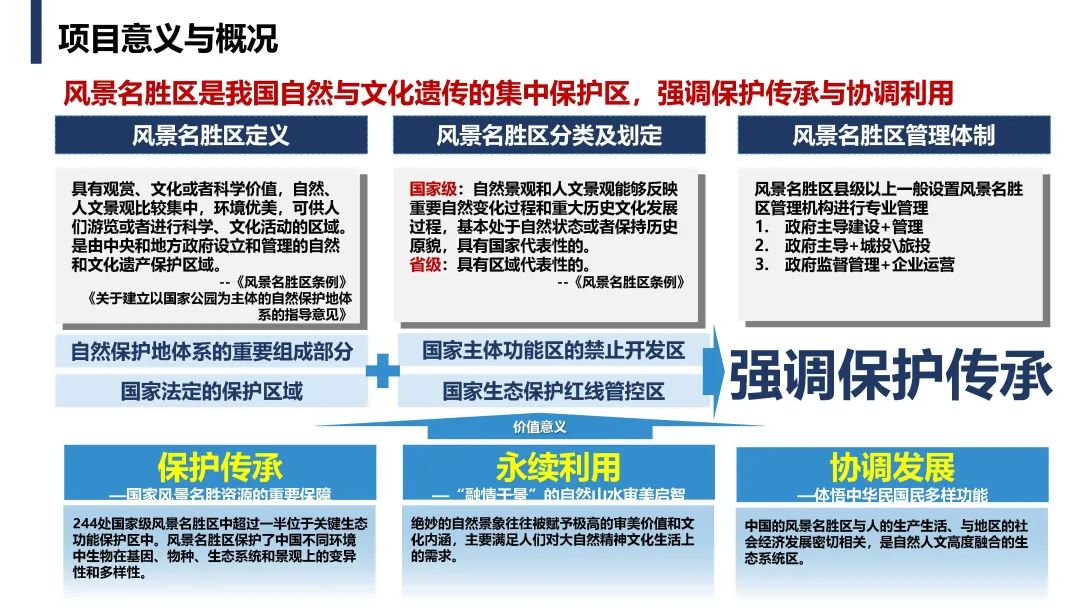

1.1 风景名胜区是我国自然与文化遗产的集中保护区,强调保护传承与协调利用

风景名胜区是我国自然与文化遗产集中保护区,是我国自然保护地体系的重要组成部分,分为国家级与省级两个级别。现阶段风景名胜区的建设发展具有以下三个重要前提要求:

保为首要:其是保护传承我国风景名胜资源的重要保障之;

永续利用:也是实现山水启智永续利用的传承之地;

协调发展:更是实现自然与人高度融合协调发展的承载之地。

与高级别的保护需求相对,现阶段其建设管理机制却较为多样,包括“政府主导建设与管理”、“政府主导城投或旅投建设运营”,以及“政府监督、企业建设运营”三种,对风景名胜区实际管理和建设提出不同现实难点。

图1 风景名胜区建设的重要前提要求

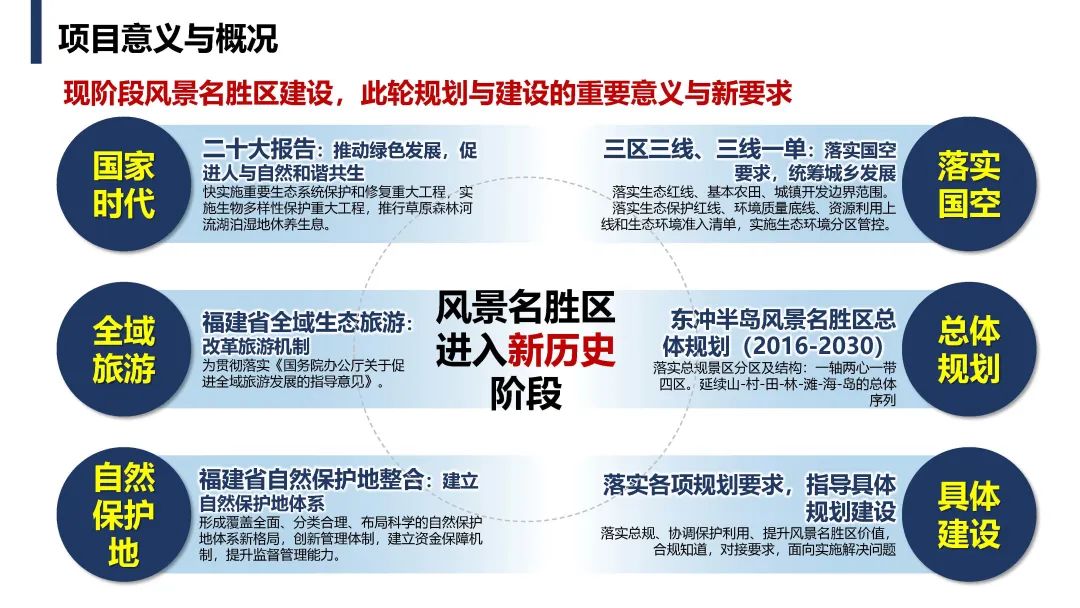

1.2 风景名胜区现阶段建设需要协调统筹多维度任务

风景名胜区建设面临国家及地方在政策发展、规建体系层面的多维任务。本次规划在发展要求层面,融入二十大的绿色生态提档要求,福建省全域旅游格局与标准,福建省自然保护地整合要求;在规建体系层面,衔接落实国土空间规划,落实风景名胜区总体规划,最终以规划方案实现多维统筹的空间落位,指导景区具体建设。

图2 多维任务统筹梳理

二、区位概况

山海湾澳相连,

资源价值高,名胜特征鲜明

2.1 大京风景名胜区规模较大,为东冲半岛风景名胜区核心景区

大京风景名胜区(后简称“大京景区”)位于闽北沿海、福宁湾澳,是福建省第七批风景名胜区“东冲半岛风景名胜区”的核心子景区,其规模面积1794公顷,东南具有20公里湾澳相连海岸线,腹地纵深3至5公里,呈山海相连之势。

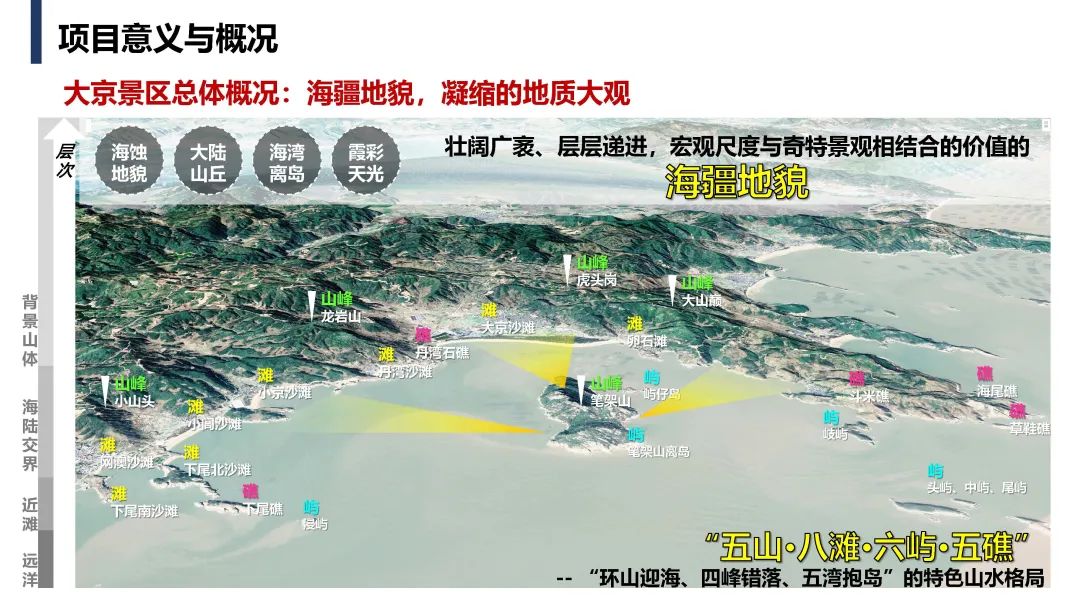

图3大京景区总体概况

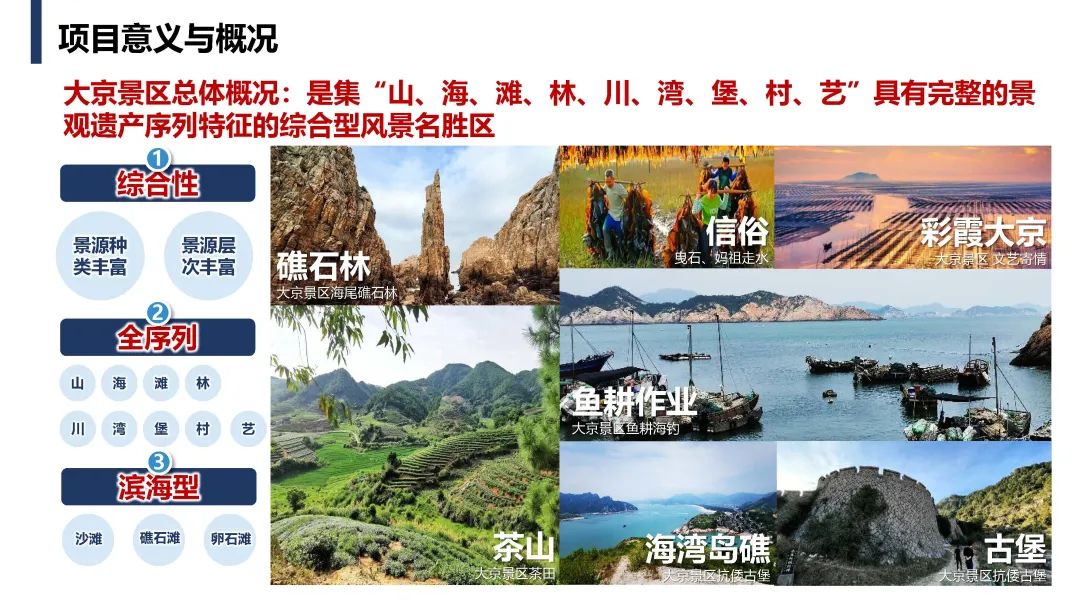

2.2 资源价值高,可集中体现闽北山海人文特征,是全序列、综合性、滨海型的高价值风景名胜区

集“山、海、滩、林、川、湾、堡、村、艺”于一体,是具备完整的景观遗产序列特征的综合型风景名胜区。

图4 景区资源价值概况

2.3 名胜独具特色,“海疆地貌”自然名胜凝缩地址大观、“本土地域”人文名胜鲜明风情民俗

海疆地貌:具有“五山、八滩、六屿、五礁”壮阔广袤,地质要素丰富,名胜视觉层次鲜明(远洋、近滩、海陆交界、背景山体)的海疆地貌资源,其中以海蚀地貌、大陆山丘、海湾离岛、霞彩天光最为特色鲜明。

图5 “海疆地貌”自然名胜示意

本土地域:大京景区具有本土化色彩浓厚、风情民俗鲜明的人文名胜,可以较为完整丰富地记录本地历史变迁,如古村古居、渔耕茶田、名人望族、本土殊俗、艺文民娱、古堡抗倭等,在传承区域内历史文化遗产方面具有较高价值。

图6 “本土地域”人文名胜示意

三、难点1:底线约束

3.1 底线约束繁杂,缺乏统筹传导;管控要求宽泛,难以明确指导下位规划落实

相较既往,现阶段风景名胜区详细规划编制面临6种多细类的底线管控要求,包括国土空间规划、文物与历史要素保护、生态培育、林地保护、风景名胜区培育、自然保护地边界以及海潮退线等。经多类、多重底线管控边界的地理落位与空间核查,发现其相互之间未完全实现统筹,存在局部要求重复、冲突或者未落实管控要求的情况。

图7 底线约束复杂分析示意

3.2 既有风景名胜区详细规划编制体系无法匹配现有要求与变化

在多维要求与多样底线约束要求下,既有风景名胜区详细规划编制的体系无法实现落位。原因有三,首先其更多面向单纯景区,难以满足复杂要求与冲突地区;其次,其规范保护涵盖滞后,欠缺与现有新要求(如国土空间、自然保护地要求等的整合)的用途管制衔接;最后,其细则下导内容不明确,无法解决实际指导景区合规建设。

图8 既有详规编制体系与现有要求关系示意

四、难点2:特定地段

4.1 景区与人类居住点混合,景观遗产保护与地方发展协调困难大

相较于较为单纯的风景名胜区,大京景区具备与人类居住点相混合的特点,区内具有8个居住点,总计约2万余人,围绕其所开展的生产生活、村庄建设与人类活动对风景名胜的原真性保护造成了影响。

图9 人类居住点与相关活动示意

4.2 缺乏针对性提升的系统路径,致使景观资源埋没

针对高价值、特色鲜明的自然与人文名胜,现状缺乏清晰有效的保护利用机制,致使景区内实际游赏特色感受与展示品质一般化,景源高价值的内涵隐没化;此外,由于缺乏系统性的规划建设引导,景区游赏交通可达性、基础的游赏配套极为匮乏。

图10 资源埋没现状示意

4.3 景区实际管理体制复杂,特殊甲方诉求协调难度较大,如何寻求保护与利用协调

大京景区实际管理建设机制复杂,为政府管理,旅投集团建设运营。其中,政府缺乏向上衔接(包括管控要求、政策前提等)的操作经验;旅投集团作为开发主体重利益诉求、资金回溯。这一特殊的管建机制,使得保护为前提的风景名胜区协调难度较大。

图11 现状景区管理情况示意

五、技术体系

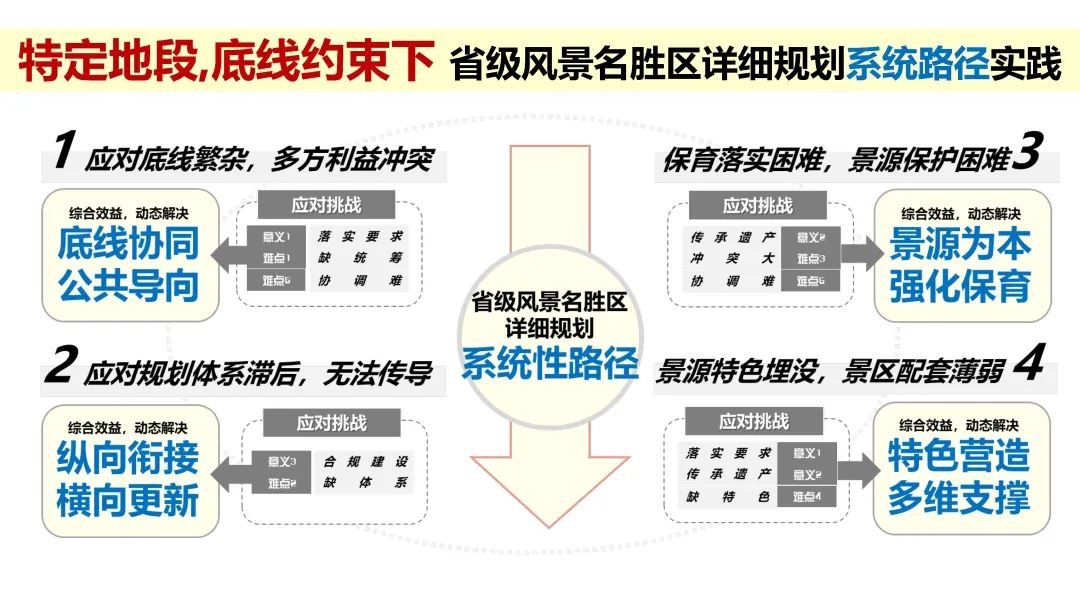

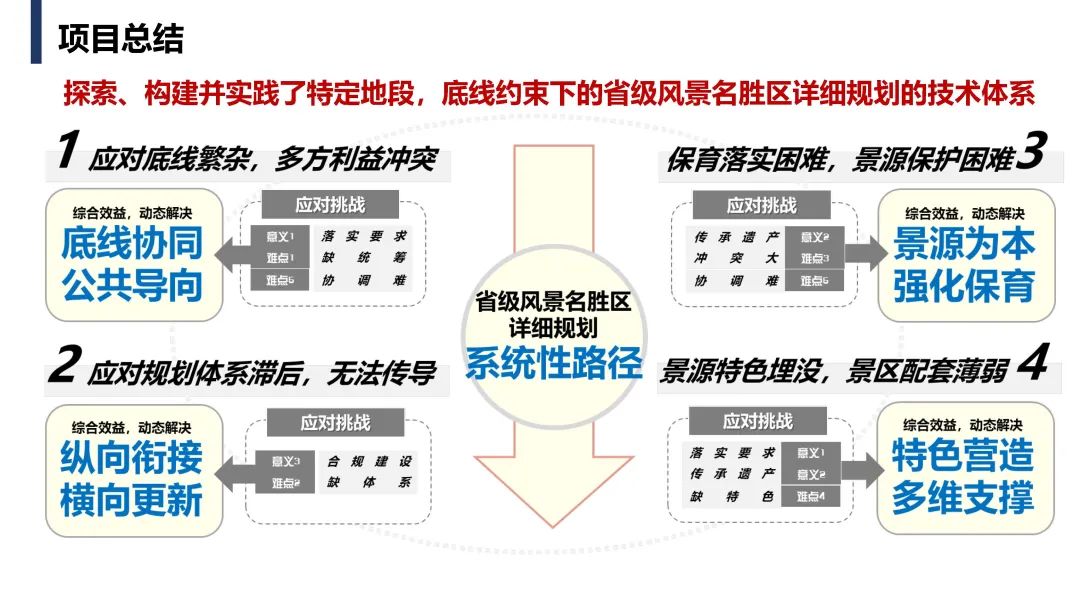

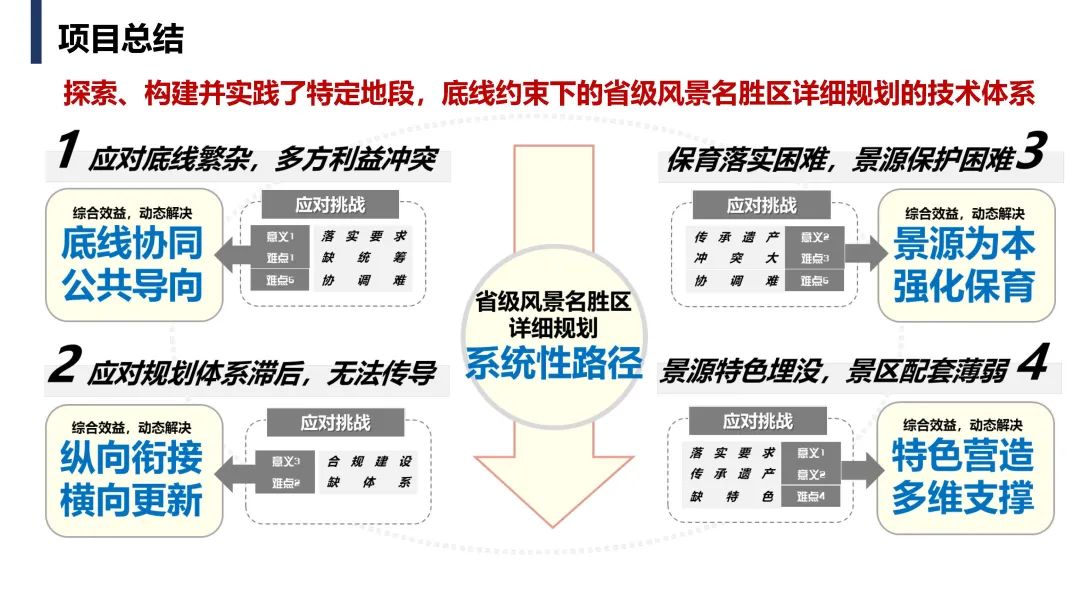

面对景区底线繁杂、多方利益冲突、规划体系滞后、无法落实传导、保护培育落实困难、名胜景源保护艰巨、景源特色埋没、配套薄弱的情况,我们融合既有技术积累于项目动态化的工作中,最终提出了“特定地点,底线约束”下风景名胜区详细规划系统性的技术体系,即:

图12 难点与意义统筹梳理

特定地段、底线约束下

省级风景名胜区详细规划系统路径

1. 底线协同,公共导向

2. 纵向衔接,横向更新

3. 景源为本,强化保育

4. 特色营造,多维支撑

图13 难点与技术体系图

六、具体措施

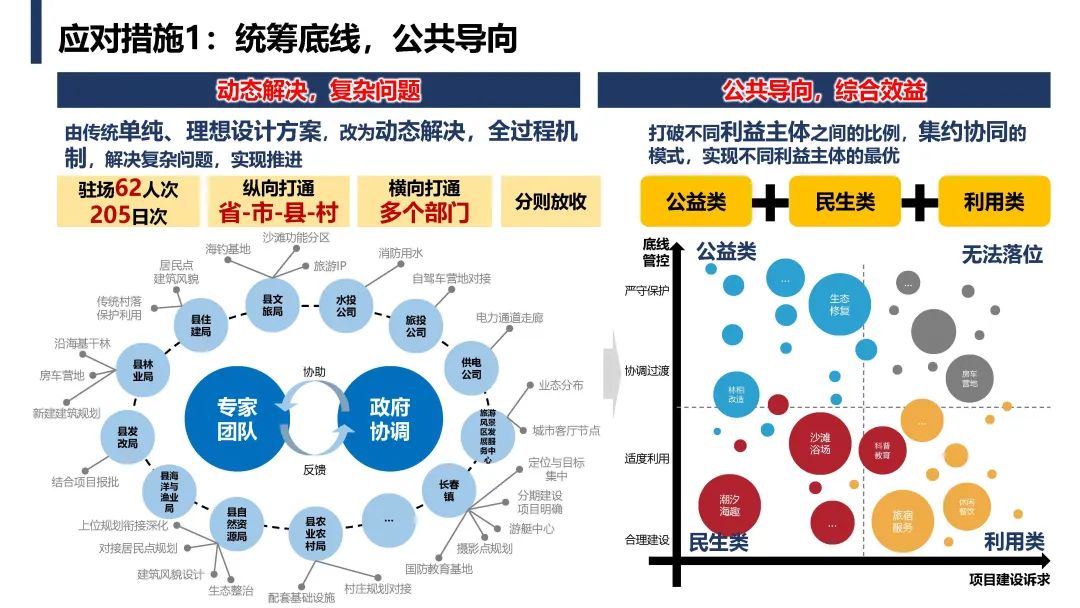

措施1——底线协同,公共导向

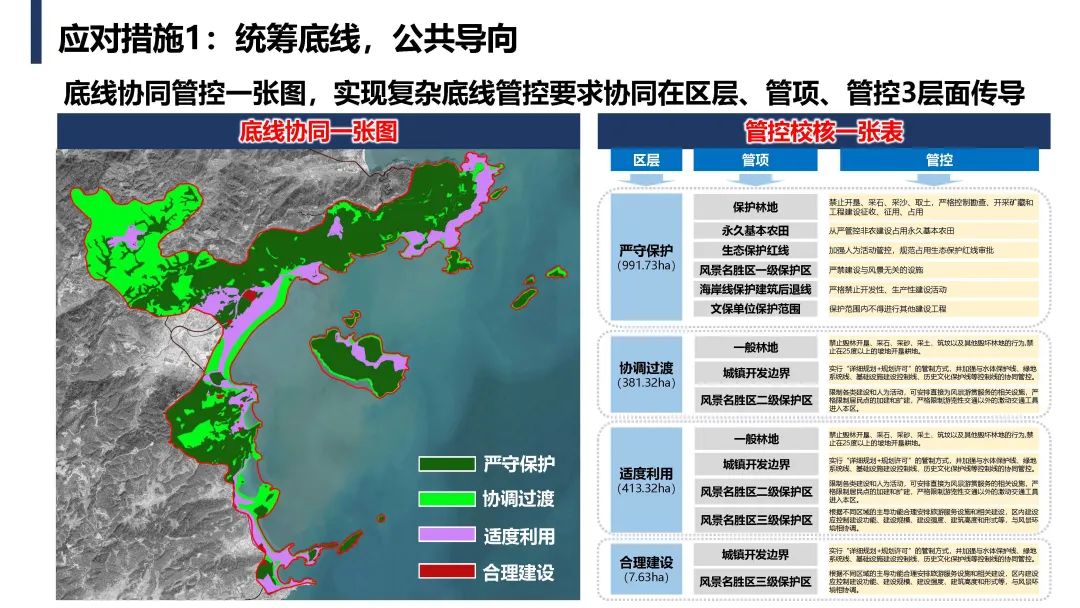

6.1.1 利用底线管控一张图方式,统筹繁杂底线管控

叠加繁杂管控底线,实现底线协同一张图,建立大京景区内四层级的明确管控分区(严守保护、协调过度、适度利用、合理建设),并实现从区层、管项到管控细则的逐一落实。提供管控统筹和要求的前提性保障。

图14 底线协同一张图

6.1.2 利用驻场工作,公共利益择选工作机制,实现风景名胜区保育前提与协调利用难点

以驻场工作补充当地缺乏的以专家团队、政府协调为核心的工作机制,横向衔接与景区建设管理利益诉求相关的十余个部门,建立多个部门利益协调的工作基础,实现分则放收;纵向从政府管理机制打通向上衔接与向下衔的通道。该工作机制与底线管控一张图相协同,划分多个利益主体之间的项目择选标准,包括公益类、民生类、利用类与无法落位类,建立公共导向、景区保育、协调利用的工作前提。

图15 措施1概述

图16 措施1落实效果概况

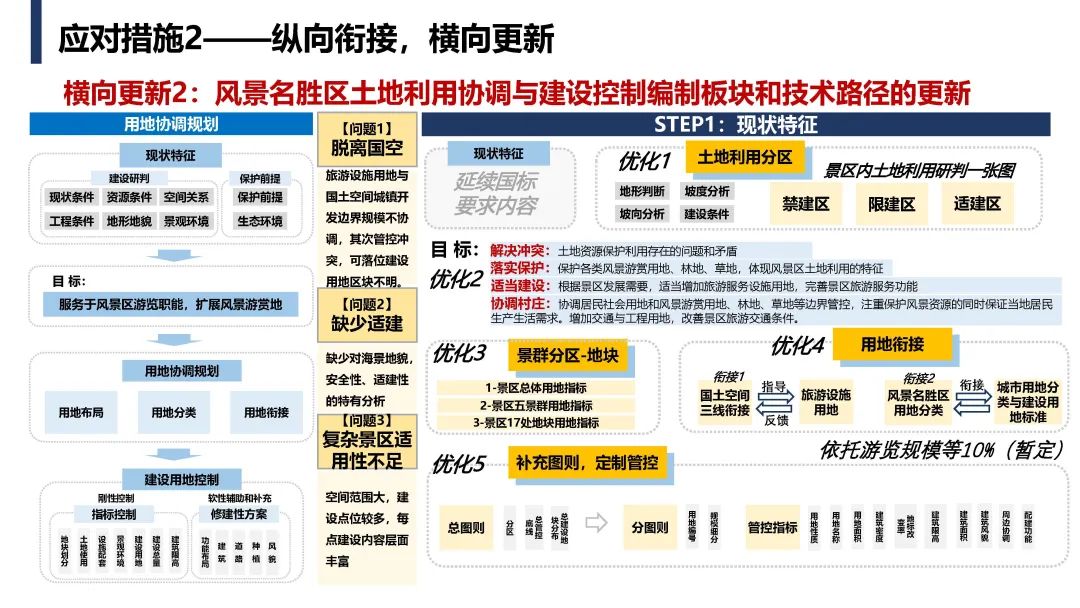

措施2——纵向衔接,横向更新

6.2.1 纵向衔接:向上协同多项管控要求,向下衔接落实景区建设管控的编制体系

在满足风景名胜区法定标注编制体系的前提下,基于底线协同建设刚性标准、法规符合性对照等纵向共识性内容,向下传导至多专项板块与建设分期规划,实现从顶层要求向下落实、引导实施的纵向更新。

图17 风景名胜区规划编制体系的纵向更新示意

6.2.2 横向衔接:将新要求、管控与指标等,融入各法定编制板块

以景源保护利用与土地协调利用为例,在其各自的技术编制体系中横向衔接本地,并通过若干子技术体系的深化与优化,实现了分板块原有落实的困难。

图18 风景名胜区规划编制体系的纵向更新示意1——景源保护与利用

图19 风景名胜区规划编制体系的纵向更新示意2——土地利用协调规划

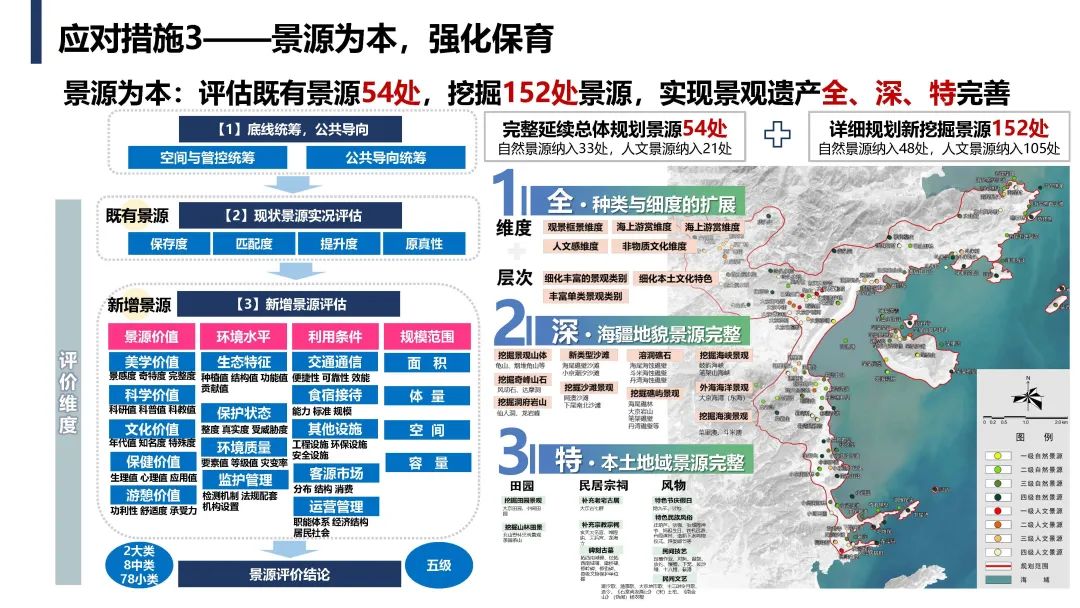

措施3——景源为本,强化保育

6.3.1 回归景源为本,评估体系,实现“全、深、特”名胜资源盘整

在解决底线繁杂与编制体系制约的基础上,以名胜区景源的保护落位为传承与协调发展提供载体。第3项措施旨在建立以名胜区景源为本的保育技术体系,在既有景源评估、总体规划的基础上,通过现状景观点的再走访,对其保存度、匹配度、提升度与原真性进行再评估;此外以特色认知对景源进行深度发掘,结合景源价值、环境水平、利用条件、规模范围等评估挖掘新增景源。完成既有54处景源的体检认定,挖掘新景源152处,实现“全—种类与细度的完善”“深—海疆地貌景源完整”,“特—本土地域景源完整”。

图20 景源评估

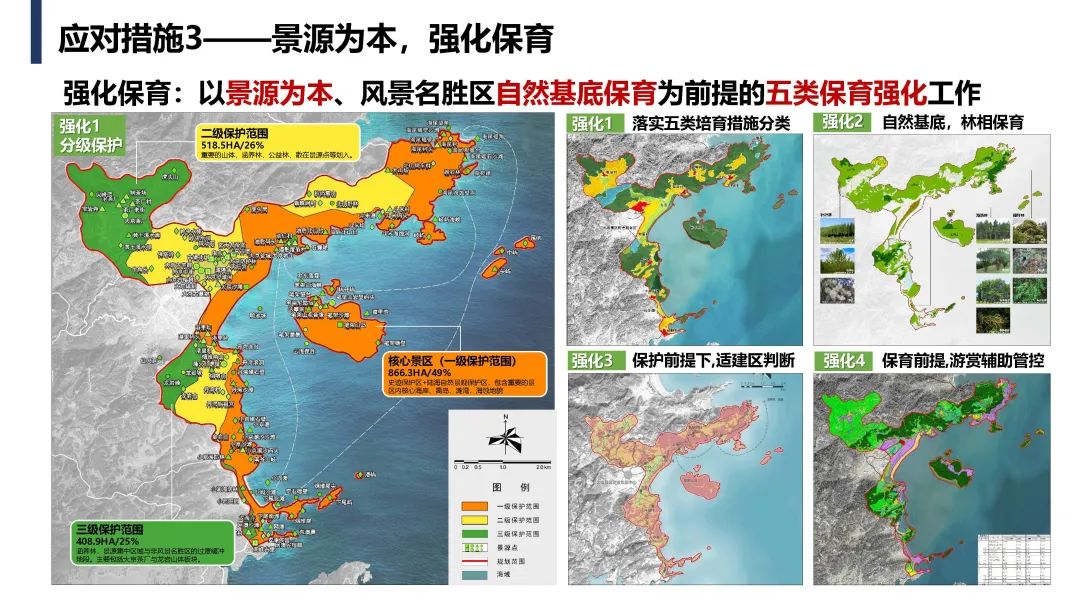

6.3.2 回归景源为本,实现五类系统性保育工作

围绕景源分布与价值体系,划分以景源保护为核心的三级保护分区。其中,一级保护范畴保护海陆交界最为重要的景源;二级衔接景区中部景源分布集中区域;三级为外围屏障空间,支撑风景名胜区名胜集聚区与一般空间的协调过度。围绕分期保护规划,开展培育措施指引、自然基底林相保育、适建性划定以及游赏地落位等系统性保育工作,实现保护为首,传承名胜的目标。

图21 景源保护培育

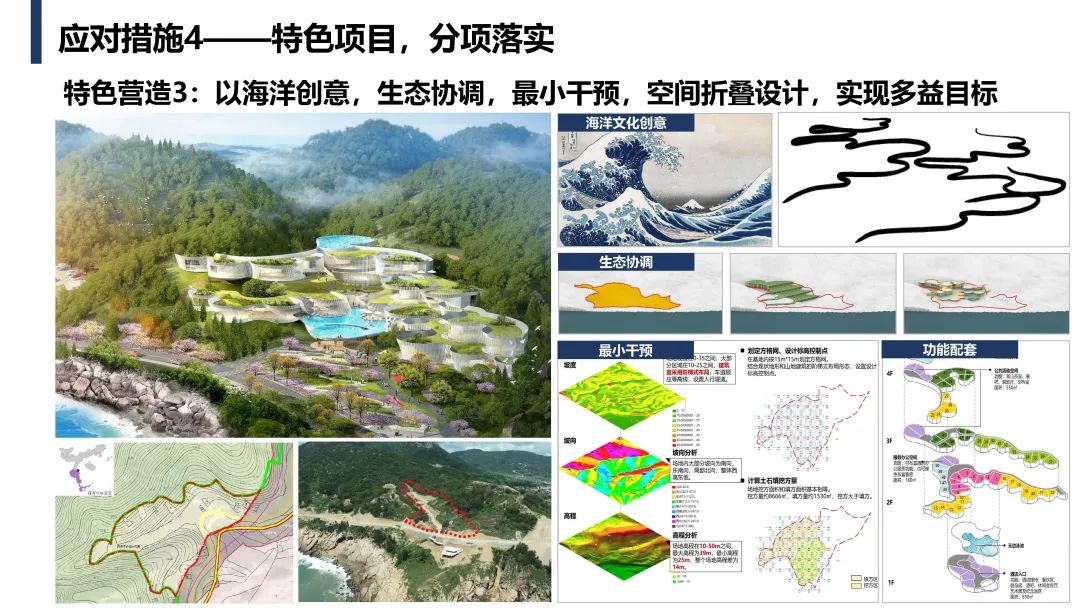

措施4——特色营造,多维支撑

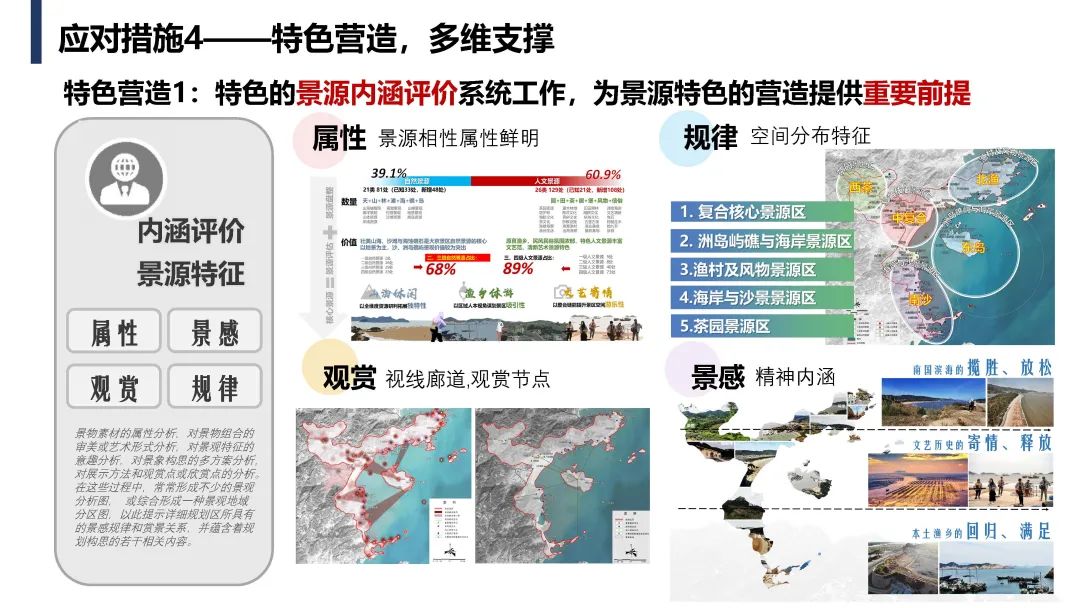

6.4.1 特色化的名胜展示构思技术,实现景源内涵式传承前提

通过对其内涵层面(属性、景感、观赏、规律)的把控,形成景区景源内在关系和价值展示的分析性前提。为强化其整体景观感受、分布划定、游览序列、精神内涵等层面提供营造技术支撑。

图22 景源内涵分析工作

6.4.2 补充落实景区系统性展示格局

利用景相、景群、景线、景点等,构建内涵特色化的景区保护展示传承格局,以展示群体性价值、线性价值,并通过重要景观节点落实突出景观点的保护和传承。

图23 景区系统性展示格局

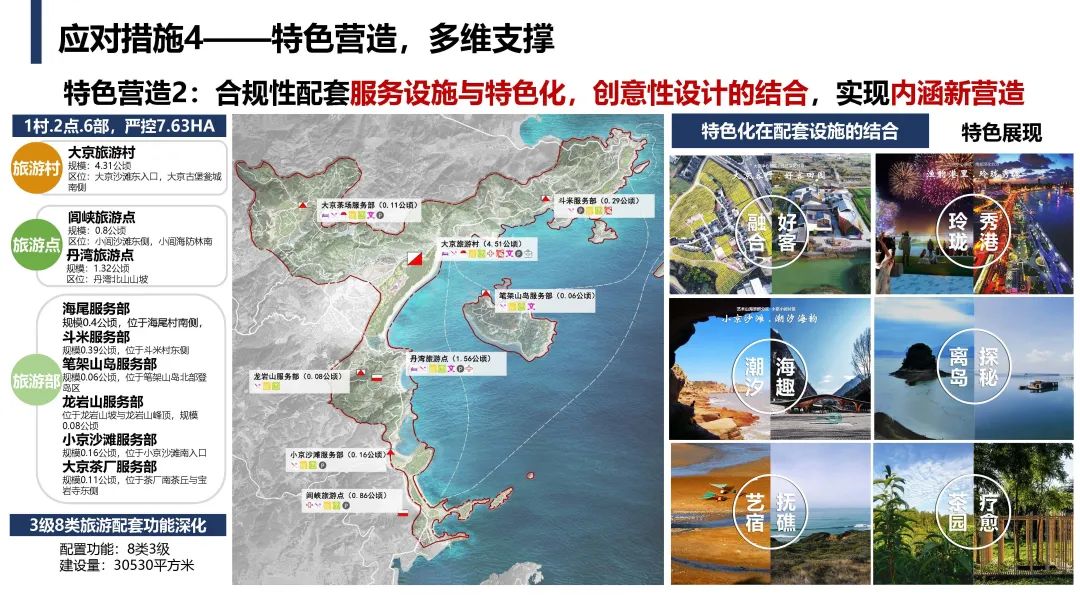

6.4.3 结合服务设施特色化、创意化设计,建构景源内涵的新展示手段

实现1村2点6部,7.63公顷严控落位,系统性组织景区3类8级旅游配套功能。将景源内涵融入节点设计,实现内涵新营造。

图24 旅游配套设施特色化设计

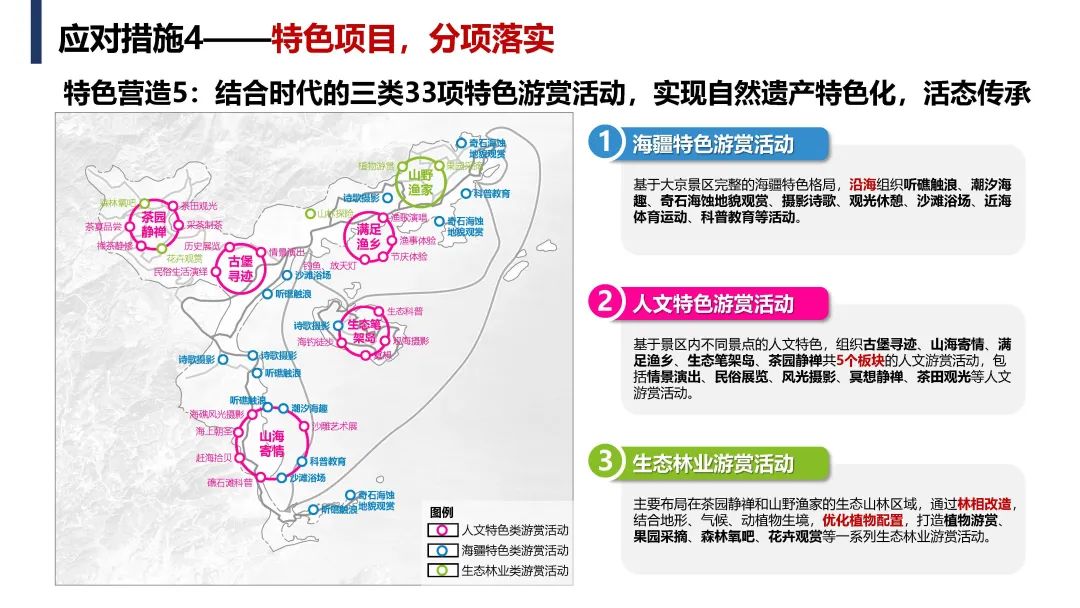

6.4.4 三条特色景源游赏线与多类活态内涵游赏活动

壮阔海韵线,极致山海线,共栖生景线,以及33种合规及特色时代性的游赏活动。

图25 特色线路与活动规划

6.4.5 多维支撑,六项落实

落实提景源可达、低地标改变率、韧性友好、实现承载、合规特色、有序建设的六大专项支撑内容。

多维支撑概况

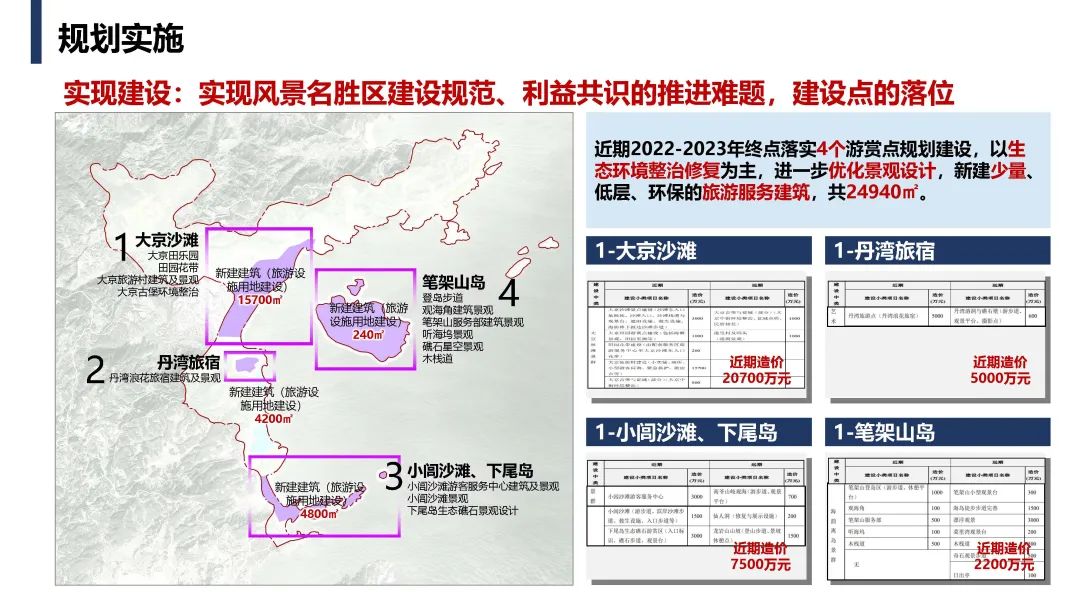

规划实施

通过特定地段底线约束下省级风景名胜区的技术体系实践,本项目通过专家评审会并得到一致认可。首先,本次规划统筹性解决风景名胜区的在地多方冲突,挖掘特色景源与特色化设计。其次,帮助地方规避和合规引导项目多处,指导大京景区内多处近期建设预备。最后,大京景区的海疆地貌,人文体验在多个网络平台等获得了关注,提高了保护性景区价值的认可传播。

图26 规划实施概况

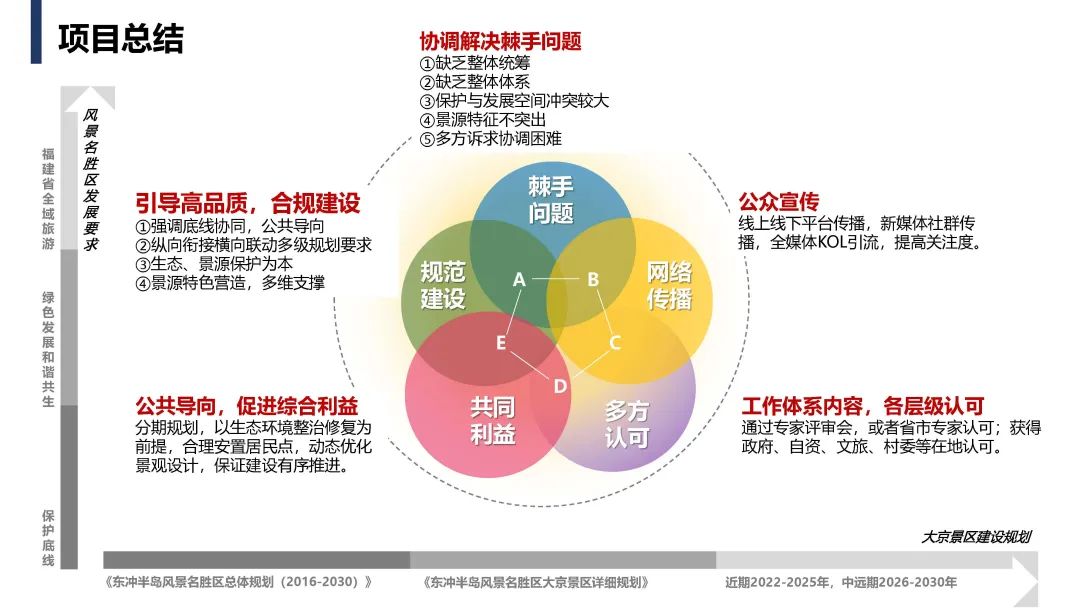

总 结

霞浦大京省级风景名胜区详细规划的编制,开拓并实践了一套系统性的技术路线,同时针对其普适性与在地性的多重关键困难点,建构了技术与规划工作举措,在落实新时代要求、提升技术体系、解决当地困难、保护传承名胜遗产等多层面具备价值意义。

图27 项目总结

扫码订阅|查看更多院优项目

编辑/排版|李刚

封面图/头图 | 郑慧晴

图片 | 项目组绘制

供稿|清华同衡 详细规划研究中心

原文始发于微信公众号(清华同衡规划播报):霞浦大京省级风景名胜区详细规划——特定地段底线约束下的省级风景名胜区详细规划系统路径实践

规划问道

规划问道