全面推进美丽中国建设,加快推进人与自然和谐共生的现代化,是一场“知行合一”的改革发展实践。

知是行之始,就是将习近平生态文明思想内化于心,深刻领悟其重大意义、丰富内涵、实践要求,不断深化拓展对生态文明建设的规律性认识。行是知之成,就是将习近平生态文明思想外化于行,作为建设美丽中国的科学指南,坚定不移推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。

知之透彻,行得笃定。长江从“病了,而且病得不轻”到“水中国宝”长江江豚再现皖江,八百里巢湖从被戏称为城市的“洗脚盆”到如今重现“百鸟之巢”风姿,近3000座废弃矿山从伤痕累累到披绿焕颜……

近年来,安徽省全力做好习近平生态文明思想的坚定信仰者和忠实践行者,将习近平生态文明思想的价值观、认识论、实践论、方法论集于一身,以山水工程、矿山生态修复等为笔为墨,书写生态保护修复的“江淮模式”,建设山水秀美的生态强省,为人与自然和谐共生的中国画卷着色添彩。

江淮大地不仅是安徽人民的家园。作为中国南北方过渡地带、承东启西的重要纽带,安徽在国家“三区四带”国土生态安全格局中属于长江重点生态区。作为长三角上游和腹地,长江、淮河、新安江三大水系从这里东奔向海,各类自然保护地星罗棋布,承担区域重要水源涵养地、长江中下游生态带和长三角生态屏障的重要功能。

“坚定不移打造具有重要影响力的经济社会发展全面绿色转型区,以全面提升长三角生态屏障和长江中下游生态带生态质量、促进生态系统良性循环和永续利用为目标”,《安徽省国土空间生态修复规划(2021-2035年)》与全国生态安全战略格局有效衔接,彰显着江淮大地的家国担当。

据规划编制负责人介绍,该规划锚固了“一心两屏四廊多点”生态安全格局,突出巢湖生态绿心、皖西大别山区、皖南山区生态屏障,长江、淮河、新安江、江淮运河生态廊道对国土空间生态功能的骨架支撑作用,充分考虑全省自然地理和生态系统的完整性、连通性,体现淮北平原和江淮丘陵差异化生态基底,将全省国土空间划分为9个修复分区,布局实施12项重点任务和40项重点生态保护修复工程。

以新安江生态廊道为代表的大江大河生态保护和系统修复,已成为长江经济带高质量发展的重要推进器。

“长三角山水相连、河湖相通、生态相依、人文相亲,可以说是同呼吸、共命运,我们必须站在长三角生态绿色一体化发展的高度谋划和推进生态保护修复工作。”安徽省自然资源厅国土空间生态修复处处长倪明芳说。

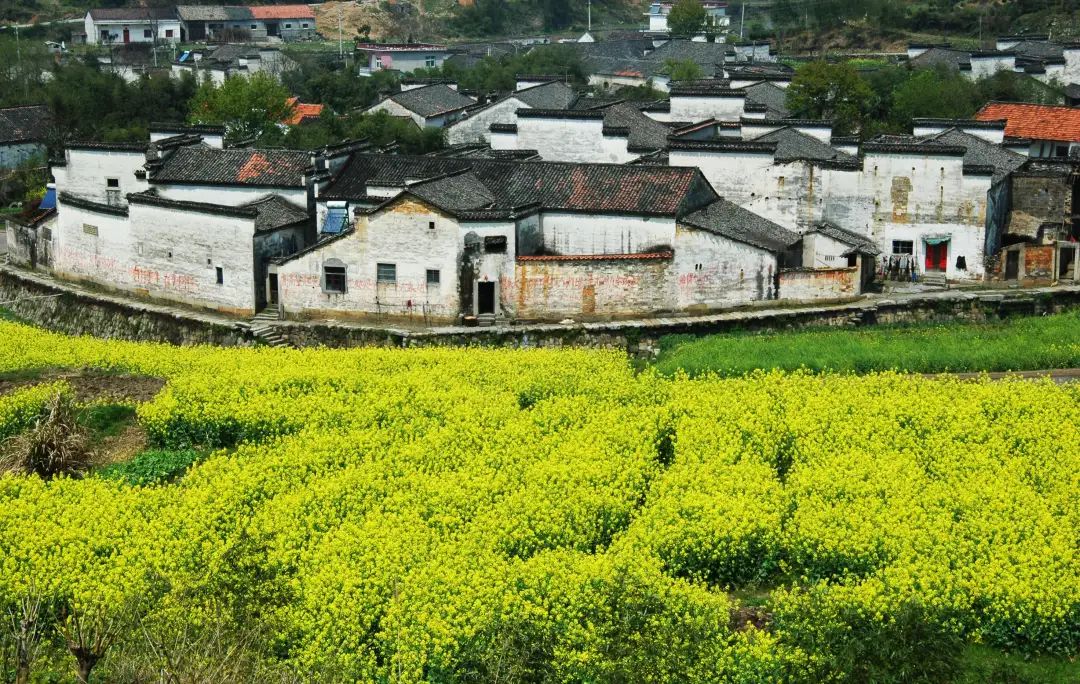

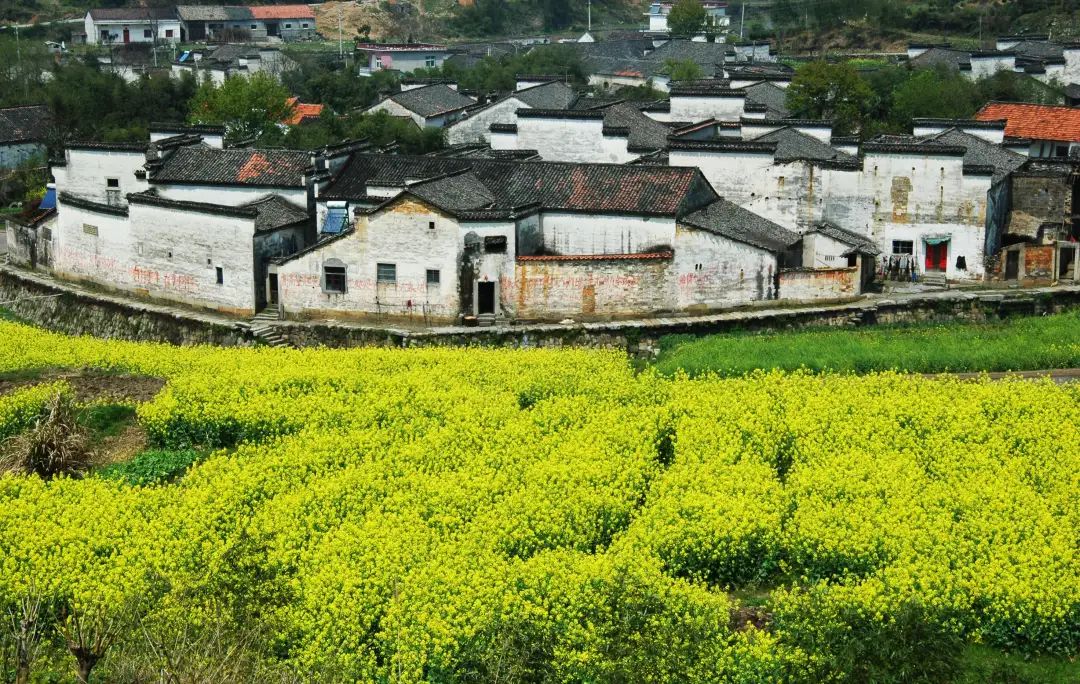

盛夏时节,新安江青山隐隐,绿水迢迢,两岸白墙黛瓦美不胜收。作为浙江最大的入境河流,它发源于皖南山区,为杭州重要水源地千岛湖提供了超60%的入湖水量。

2012年,皖浙两省在新安江流域启动全国首个跨省生态补偿机制试点。仅黄山市就已累计投入超200亿元,实施生态保护补偿项目325个,关停淘汰污染企业220多家,拒绝污染项目190多个……

一江清水,流动着山水相连的生态文明建设新理念,流淌出经济相融的区域协调发展新格局。试点以来,新安江每年向千岛湖输送近70亿立方米干净水,成为全国水质最好的河流之一,安徽新安江上游地区因此共获得生态环境补偿58亿元。

不久前,皖浙两省签署《共同建设新安江—千岛湖生态保护补偿样板区协议》,将资金激励的单一补偿升级为涵盖园区共建、产业协作、人才交流等多方面的综合补偿,生态保护者与受益者走向从“生态共保”到“产业同兴”的共赢之路。

绿水青山不仅属于人类,也是生灵栖息的家园。扬子鳄是生物进化史上的“活化石”、我国特有的珍稀濒危物种,也是长江生态环境质量改善的重要指示物种。

为了保护这个“国宝”,国家级扬子鳄保护区所在的泾县下了大力气:启动青弋江流域(泾县段)山水工程、全域土地综合整治、废弃矿山治理等多项工程,整体保护、系统营造有利于扬子鳄生存繁衍的环境。

从“因鳄受困”到“借鳄而兴”,泾县正在探索一条适合自己的绿色发展之路。

在扬子鳄保护区核心区的中桥村,700亩耕地全部流转退出,按高于一般拆迁和流转的标准,以每年每亩600元的价格给予农民补贴。在保护区的缓冲区,村民利用优越的自然条件,种植绿色无公害稻米。

“普通的稻米只有3块钱一斤,我们的鳄稻米十几块一斤还供不应求呢。”泾县自然资源和规划局局长王笑明说。

泾县全域土地综合整治后的黄田村美景

一碗热气腾腾的水蒸蛋,蛋液里裹着巢湖特产银鱼,配上葱花少许、猪油一匙,这是生长在巢湖之畔的人们记忆中的美味。

巢湖为皖之中、长江下游一级支流、安徽生态格局的“绿心”,承担着调蓄洪水、保障供水、维护生物多样性等多重生态功能。巢湖流域也是江浙沪皖长三角最活跃的区域之一。近年来,合肥市城市化、工业化快速推进,过万亿 GDP和近千万人口的城市发展重压之下,巢湖曾经秀丽的青山绿水变得“满目疮痍”,被合肥人戏称为城市的“洗脚盆”,再吃上一碗地道的银鱼蒸蛋已是奢侈。

如何将总书记“一定要把巢湖治理好”“让巢湖成为合肥最好的名片”的殷殷嘱托变为美好的现实?2021年5月,总投资151亿元的巢湖流域山水工程入围国家“十四五”首批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程。在守正与创新的平衡中,山水工程成为城湖和谐发展的关键之举。

安徽省委省政府将巢湖山水工程作为重大政治任务、重大发展问题、重大民生工程,以“山水林田湖草是生命共同体”理念为根本遵循,对标对表《山水林田湖草生态保护修复工程指南》,准确识别诊断生态问题,科学确定保护修复目标。工程从生态系统整体性和流域系统性出发,注重生态要素关联性、生态斑块连通性和发展保护协调性,确定了“一湖两带八区”的流域生态格局,系统实施修山育林、节水养田、治河清源、修复湿地、休渔养湖、空间管控、乡村整治、智慧监管8大类工程措施47个子项目。

在管理上,成立市政府主要负责人为组长的山水工程专班,建立“一个强力推进专班、一个专门流域管理机构、一个专项治理资金池、一个专职运营公司、一个治理项目库、一个治理智库”的“六个一”管理机制,以山水工程考核为标准,细化分解绩效指标。在技术上,打出内源污染分级处理、生态渗滤岛、行蓄洪约束下的湿地生态修复等技术创新“组合拳”。

十八联圩湿地是环巢湖十大湿地之首,位于巢湖一级支流、合肥母亲河南淝河入湖河口区域。曾经,这里是有30多年养殖历史的渔场,鱼塘尾水直排巢湖,淤泥遍布,氮磷污染严重。据合肥市山水办高级工程师朱广平介绍,工程针对不同风险区域采用建设生态渗滤岛、原位覆盖、水系联通和植物原位净化等不同技术手段分级处理,逐步重建了健康水生态系统。

近自然、低成本、高效环保,生态渗滤岛是一种典型的基于自然的湿地生态修复技术。鱼塘底泥就地转化,岛下用工程桩固定底泥,岛上种植水杉、乌桕等植物,吸收底泥中的氮磷元素,同时为各类生物提供栖息地。

修复后的巢湖十八联圩湿地

十八联圩湿地还承担着另一个创新重任。2020年8月,习近平总书记在这里考察时指出,“要坚持生态湿地蓄洪区的定位和规划,防止被侵占蚕食,保护好生态湿地的行蓄洪功能和生态保护功能”。

围绕这个定位,巢湖山水工程优化调整设计方案,集成创新多级水位湿地调控、基于生物栖息空间需求、食物链重构等多项技术,建设开敞水面、生境空间、沼泽湿地等复合型湿地,大幅提高了河口湿地的生态弹性,蓄洪量达1.3亿立方米,可有效保障合肥城市行洪所需。

如今走进十八联圩,满眼绿意,水草丰茂,水鸟翩跹,湿地生态系统功能已恢复稳定,动植物种类显著增加,出水水质稳定在Ⅲ类以上,成为名副其实的“洪水之库、巢湖之肾、百鸟之巢”。

创新的脚步不停歇。“湿地不仅仅是鱼儿的乐园、鸟儿的天堂,要站在人与自然和谐共生的高度谋划绿色发展。”据合肥十八联圩生态建设管理有限公司董事长李家政介绍,未来将科学评估人类活动影响,适度发展湿地经济,实现湿地的自给自足。

“赫赫镇庐南,欺湖压群山。千年陈遗迹,代代献明矾。”在位于巢湖上游流域的“千年矾都”庐江县,长期的矿业开采为地方经济社会发展作出了重要贡献,也付出了生态环境受损的沉重代价。在矾山镇,弃渣淋溶形成酸性废水,随地表径流造成水土流失,威胁着巢湖生态安全。

在极端酸性环境、土壤贫瘠条件下,如何让生态系统得到修复并走向可持续性演替?庐江县自然资源和规划局副局长黄志寿清晰地记得,多年前当地县委书记带着几大班子成员在周边一次次调研寻求治理方案,但终因缺乏资金和技术而搁置。

巢湖山水工程解决了这个“老大难”。据庐江县副县长钱中军介绍,2021年,国家投资3.5亿元,采用“原位基质改良+直接植被法”,在不改变废弃矿山地形和土壤结构的前提下,对土壤进行柔性改良,快速重构了稳定的生态系统,且无需覆土,大大降低了修复治理和后期维护成本。

巢湖生态之痛,巢湖市反思最深。2019年长江经济带生态环境警示片披露巢湖风景名胜区内违规开矿问题频发,巢湖市对所有问题照单全收、分类处置、全面整改,按照“一点一策”的修复方案,结合巢湖山水工程整体推进保护治理。目前,已投入资金近9亿元,完成整改54处。

更重要的是,当地“重开发、轻保护”的理念发生了根本改变,正确处理高质量发展和高水平保护的关系已成为全市上下的共识和行动。巢湖市市长汪功胜说,将做好“绿链式”保护,避免“铁桶式”开发,坚定不移走生态优先、绿色发展之路。

截至今年6月底,巢湖流域山水工程已累计完成生态保护修复总面积780平方公里,修复矿山149.3公顷,修复湿地417.1公顷,林草等植被生态覆绿1589公顷。八百里巢湖再现“天与人间作画图,南谯曾说小姑苏”的胜景。

打开一张2016年的安徽省废弃矿山分布图,密密麻麻的红点遍布江淮大地——全省共有废弃矿山3538个、面积44.25万亩。作为矿业大省,安徽历史遗留废弃矿山生态修复的任务格外艰巨。

难道废弃矿山只能姓“废”?2019年国家出台的《关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》,明确提出引导生态修复与土地转型利用相结合。安徽也给出了自己的回答:“为治而治”就是沉重“包袱”,“以用定治”就能变成财富。

“废弃矿山修复涉及制度、机制、资金、技术等多方面,但关键在于理念。”据倪明芳介绍,安徽辩证处理治与用的关系,探索从“削坡降隐患、平整加复绿”的“为治而治”单一治理模式,向统筹山水林田湖草等生态要素的“以用定治”综合治理模式转变,对修复后的自然资源合理开展生态化利用,在修复绿水青山的同时,造就了和金山银山的双向奔赴。

挖潜废弃矿山的资源属性,摸清弄透四至属性、生态本底、区位优势、开发潜力等,引入专业设计、运营团队,制定实施更精准、更经济、更科学的修复再利用方案。

芜湖市繁昌区峨山矿区紧邻城区,周边已形成成熟的商住体系,修复后开发房地产能给政府带来巨大的经济收益。“繁昌城区小,居民休闲运动需求大。比起开发房地产,让利于民建设生态公园,把绿水青山还给居民更有意义。”芜湖市自然资源和规划局副局长王欣说。

就这样,峨山废弃矿山从荒山秃岭变成了“城市绿肺”,与主城区之间的绿色生态空间连接成片,矿坑被打造成配套齐全、活力四射的体育公园。淮北市绿金湖矿山从采煤沉陷区变成了城市生态走廊带的枢纽,六安市硖石村废弃轮窑厂变身村民游玩憩息地。

按照源头治理、系统治理、综合治理的理念,摒弃“把修复当成复原”的粗放治理模式,立足当地实际,把废弃矿山治理融入经济、社会、生态发展大局,科学衔接空间规划、要素保障、重点项目,让生态修复成为促进绿色发展的基石。

广德市新杭镇对1.13万亩废弃矿山进行总体设计,编制《长三角一体化高质量发展矿地融合广德示范区规划》,在生态修复基础上引入社会资本建设以汽车零部件、成套装备、新材料等为主导产业的产业园,既恢复生态功能,又服务发展大局,保障民生需求。

坚持整体推进,增强修复措施的关联性和耦合性。资源整合是门大学问,企业从规划阶段即介入,在资源整合、项目设计等全过程发挥主体作用,就可避免后续开发利用出现重复建设、资源浪费。

广德市金鸡岭工矿废弃地治理项目启动时,政府就引入经营主体全程参与方案设计,企业把景观、游步道等基础配套设施与后续导入的经营性项目捆绑建设,建成占地约42亩的“圣境仙踪”崖壁酒店。

挖掘废弃矿山文化价值,关键在于通过设计讲好故事。在尊重历史维度、空间架构的前提下,既重“物”,也重“生态”,更服务于“人”,实现三者的有机统一。

在安徽铜陵市,一座建在废弃矿山上的“铜文化”博物馆,让参观者们感受到铜陵厚重的历史文化底蕴和先贤清廉之风。2003年关闭的铜官山铜矿是新中国自行设计建设的第一座大型铜矿,铜陵市发掘其文旅产业价值,建成占地48.88亩的“铜官山·1978”文创园,成为铜陵城市历史印记。

以用定治,让矿山生态修复之路越走越宽,其背后的实质是政府与市场关系的一场根本变革。

用好市场逻辑、资本力量、平台思维、生态理念,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,政府从“划桨人”变为“掌舵人”,市场作为“划桨人”的活力被激发,这正是安徽的生动实践。

政府部门转变了单纯依靠财政资金的做法,充分尊重经营主体地位、遵循市场经济规律,把废弃矿山变为服务当地发展的重要资源。

“矿山生态修复只靠政府干,资金压力大、逻辑不合理、效益不划算。同时,大量社会资本具有参与矿山生态修复的强烈愿望,应顺势而为、因势利导,拿出更多符合市场规律、资本需求的管用办法和创新举措,推动社会资本主动参与。”倪明芳说。

“政府大包大揽自己拿钱干,不是真本事。把生态修复推向市场,通过项目运营产生经济价值、社会价值,这才是生态修复的核心要点。”马鞍山矿山生态修复市场化起步最早,当涂县副县长吴超说,随着“三区三线”的划定,县域建设空间越发有限,政府立足于节约集约用地,精心谋划将矿山废弃地修复利用为产业用地。

经营主体认清废弃矿山的潜在价值,把企业成长与生态修复、社会民生发展有机融合。

在网红打卡点矿坑水上乐园、大青山野生动物园,投资运营公司董事长林统金告诉记者,他们在矿山修复启动初期便成立了管理公司,主导项目规划、景观设计、生态绿化等。这个集野生动物观赏、科普教育、研学旅游、户外拓展为一体的综合性生态旅游项目为周边村镇提供300多个就业岗位,门票年收入3000多万元。

在煤城淮北市,绿金湖矿山地质环境治理项目通过政府和社会资本合作(PPP)方式,成功融资22.25亿元,形成可利用土地2.45万亩、可利用水域1.16万亩、总蓄水库容3680万立方米,约3.61万亩沉陷区转型升级为生态旅游、创意文化、教育科技等现代发展新区。

马鞍山市引入4家央企将凹山采场打造成美丽的凹山湖,形成“矿山治理+特种经济林一二三产融合”的产业发展模式。向山镇利用丁山废弃矿坑有偿吸纳城市建筑渣土,吸引社会资本6000多万元,恢复生态用地约420亩,通过消纳渣土获得1.4亿元收益。

生态环境保护不是简单的“看护”。由单一工程施工向项目总体设计运作转变,经营主体需要具备较强的“综合素质”,政府部门需要善于运作,将矿山治理项目精准、高效地链接到优质经营主体,推动资源、项目、资本等相互耦合、彼此成全。

为此,安徽省鼓励社会资本参与矿山修复的投资、设计、修复、管护等全过程全链条,明确社会资本参与路径,制定规划引领、产权激励、用地指标流转使用、生态资源权益交易、资源利用、财税支持、金融扶持等一揽子政策,搭建由政府、经营主体、金融机构等共同参与的平台。

“划桨人”靠“掌舵人”把握方向、因势利导;“掌舵人”靠“划桨人”提高效率,实现目标。在市场化这个常态化机制加持下,安徽省已完成修复废弃矿山2980个、治理率84.2%,治理面积29.8万亩,其中社会资本投入15.7亿元,占比24.5%。

这也是一个激励与约束并重的机制。安徽将废弃矿山生态修复纳入政府年度目标管理绩效考核,依据《矿山地质环境保护规定》对中煤新集、淮河能源等煤矿企业落实采煤沉陷区年度治理任务情况进行检查验收。

“一方面是把政策的红利吃干榨净,另一方面严守政策边界和底线,全面全程依法监管,规范社会资本行为,确保保护修复工作取得实效。”倪明芳表示。

知行本一事,真知即真行。生态文明建设新征程上,安徽将继续在明觉精察处获新知,在真切笃行上下实功。

安徽省自然资源厅负责人表示:“在生态文明建设仍处于压力叠加、负重前行的关键期,安徽省自然资源系统绝不做犹豫者、观望者、懈怠者、软弱者,我们将行动起来,做绿水青山就是金山银山理念的积极传播者和模范践行者,继续用创新思维、改革办法破解老痼疾、新问题。”

记者:李倩、张阳

转载请在醒目位置标注来源:i自然全媒体

i自然投稿邮箱:mnrnews@163.com

电话:010-68047618

原文始发于微信公众号(i自然全媒体):安徽:江淮大地的知与行 | 全国生态日特别策划

规划问道

规划问道