导读

中国城市规划学会科技奖是规划领域首个专享的社会科技奖,专门奖励规划领域的科学技术成果和规划科技人才,是学会的最高科技奖励。2022年度中国城市规划学会科技进步奖授奖项目共31项,其中一等奖4项,二等奖9项,三等奖18项。“中国城市规划”微信公众号将陆续介绍授奖项目。

本文字数:3586字

阅读时间:11分钟

中国城市规划设计研究院等单位的王凯团队凭借中国城镇化预测模型及分析技术、宜居条件约束与动力因子耦合的城镇空间优化技术、城市建设用地的总量管控与“双因子”调控技术获得2022年度中国城市规划学会科技进步奖一等奖。

项目名称:快速城镇化背景下城镇空间优化关键技术与实践

主要完成人:王凯、李兵弟、李晓江、郑德高、蒋大卫、冯长春、赵民、林坚、黄金川、陈明、徐辉、张菁、杜保东、商静、莫罹

主要完成单位:中国城市规划设计研究院、中国科学院地理科学与资源研究所、北京大学、同济大学

技术研发背景

改革开放40余年来,我国经历了世界上规模最大的城镇化,城镇人口增加7.3亿,新建千余个新城新区。这一进程中人地矛盾不断加剧,资源环境不断趋紧,迫切需要城镇空间优化的技术手段,解决人地失调、保护和发展失衡的难题。

本项目针对城镇化趋势的科学预测、城镇化空间的合理组织、城镇用地的集约节约利用等关键科学问题,在国家“十一五”“十二五”科技支撑计划课题、中国工程院重大咨询课题——中国特色城镇化道路发展战略研究、建设部城乡建设用地国家标准修订等科研项目的支持下,历经30余年的科技攻关和实践,创建了“趋势预测—格局优化—规模调控”的城镇空间优化的技术方法体系,为城镇可持续发展提供了强有力的科技支撑。

主要科学技术内容和科技创新点

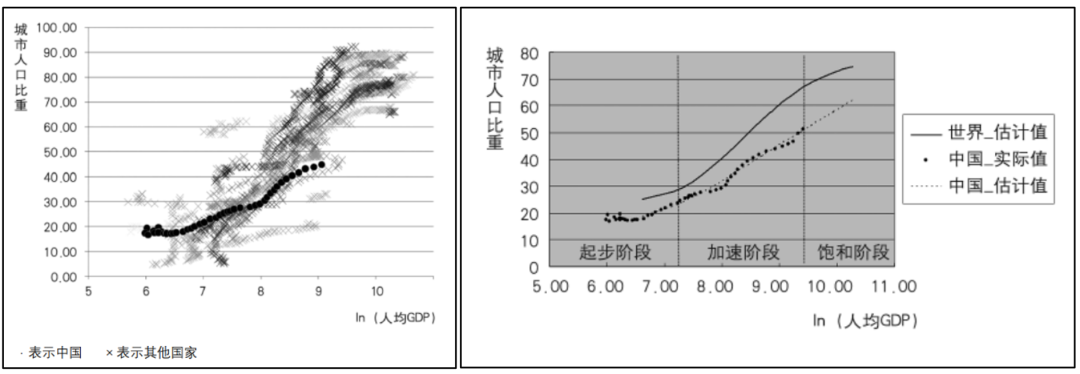

研发了长周期、多情景的中国城镇化预测模型及分析技术

早在1986年,项目团队就结合当时国家经济社会发展的基础和条件,构建了国民收入宏观平衡的城镇化预测模型及分析技术,比较准确地预测2000年城镇化水平将达到32-35%;2006年,引入了体现大国特征的“哑变量”参数,构建了非线性的城镇化预测模型,提出2020年城镇化率达到59-60%的结论也被验证;2019年,研制了分情景、中长期的中国2035、2050城镇化趋势预测技术,为国家“十二五”、“十四五”规划城镇化章节起草起到了重要科学支撑。

(a)中国级其他世界各国样本分布点

(b)中国城镇化实际进程与拟合曲线对比

图1 中国城镇化趋势预测分析

(来源:陈明,王凯.我国城镇化速度和趋势分析——基于面板数据的跨国比较研究[J].城市规划,2013(5):16-21,60.)

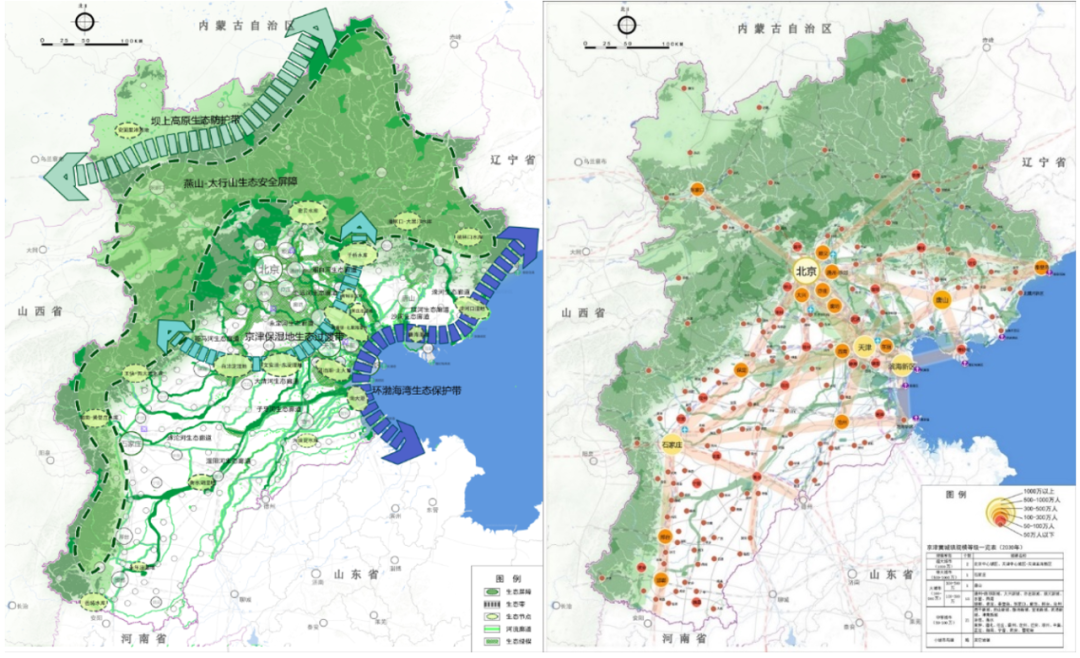

构建了宜居条件约束与动力因子耦合的城镇空间优化技术

结合自然地理、生态环境等“一般因子”,构建了基于自然地理和生态环境的人居条件适宜性分析技术。针对地震、洪水、火灾等常见灾种,构建了县域尺度的致灾因子危险性和承灾体易损性的灾害风险水平评估技术。耦合资源环境约束条件和城镇发展动力条件,构建了城镇空间格局优化技术,引导产业、交通线等支撑要素布局。

在此基础上,针对不同地域的特殊性,从宏观预测和微观分配两个方面构建SASUGE模型,研发了叠加“特殊因子”的区域适宜性评价及空间布局模拟技术,解决了在区域有限的空间资源中科学安排适宜建设空间的技术难题。应用于多项重要规划实践。

在《京津冀城乡规划(2015-2030》中,叠加水资源条件、大气风环境等特殊因子,创新提出了“大集中、小分散”的京津冀城镇空间格局,为非首都功能疏解和集中承载地建设提供科学依据。

(a)京津冀生态安全格局图

(b)京津冀城镇空间格局图

图2 京津冀城乡规划图

(来源:京津冀城乡规划(2015-2030))

在《新疆城镇体系规划(2013-2030)》中,针对新疆水资源时空分布不均,结构性缺水等突出问题,叠加绿洲生态等特殊因子,解决了在绿洲上科学布局城镇的问题。

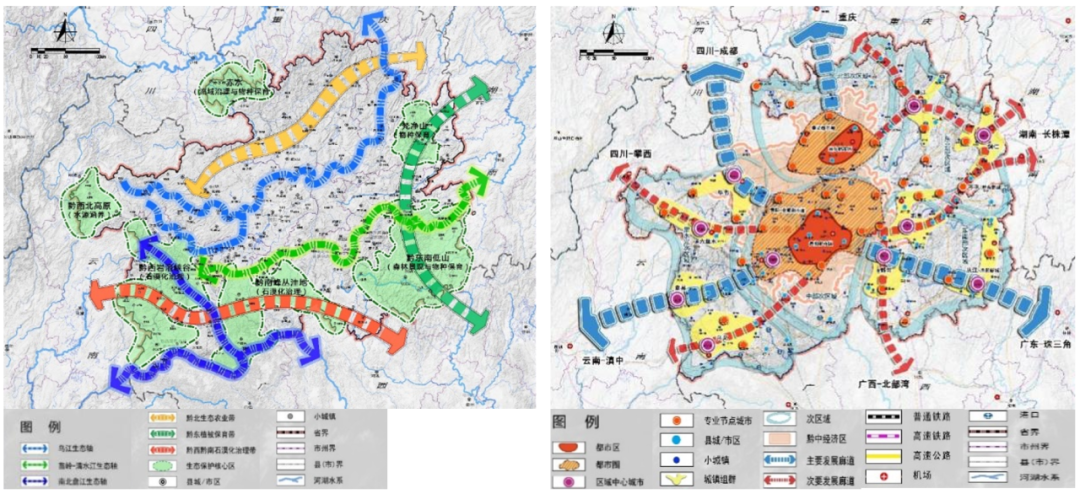

在《贵州城镇体系规划(2011-2030)》中,针对贵州地区生物多样性、喀斯特地形形貌的特殊性,科学协调了生态保护和城镇开发的总体格局。

(a)贵州生态安全格局图

(b)贵州城镇空间格局图

图3 贵州城镇体系规划图

(来源:贵州城镇体系规划(2011-2030))

创建了城市建设用地的总量管控与“双因子”调控技术

在1990版《城市用地分类与规划建设用地标准(GBJ90-137)》中,项目团队创新提出人均建设用地总量、规划人均单项建设用地、规划建设用地结构等建设用地管控指标体系,以及建设用地统计平衡的用地调控方法。

在2011版《城市用地分类与规划建设用地标准(GB50137-2011)》中,建立了统筹城乡、覆盖全域的城乡用地分类体系。注重民生保障需求,将1990版国标中公共服务设施用地细分为公益性(A)和盈利性(B)两类用地,体现了基本公共服务的均等化要求。

引入“多元控制”思路,创建“人口规模”和“气候区划”双因子的人均用地指标分档调控技术,结合规划人口规模确定“允许调整幅度”,实现了“分档控制”的技术化,填补了国内空白,成为全国各级城市和县城编制总体规划时确定建设用地总量的基本依据。

与国内外同类技术比较

(一)相比于城镇化预测的“诺瑟姆曲线”、联合国法等研究,该项目根据“大国特征”,引入了中国哑变量,建立了符合中国国情的城镇化预测模型;并结合不同时期的发展特点,对模型进行了不断优化,增加对现实的解释能力。

(二)相比于区位论、增长极理论、中心地理论,以及美国2050、欧洲ESDP等区域规划实践,该项目建立了“趋势预测—格局优化—规模调控”更加系统性的城镇空间优化关键技术体系,为城镇可持续发展和科学布局建设提供了强有力的科技支撑。

(三)相比于国外的土地储备机制及土地使用调控方法,该项目创建了我国独有的城镇建设用地的分档调控技术和强制性国家标准,适应了我国“人多地少”的特殊国情,保障了快速城镇化时期城镇建设用地的集约高效和用地结构的科学合理。

推广应用情况和应用前景

推广应用情况

1、相关成果被住房和城乡建设部原城乡规划司、国家发展和改革委员会发展战略和规划司、中国工程院咨询工作办公室采纳应用,为国家“十二五”、“十四五”规划城镇化章节起草起到了重要科学支撑,也是中国工程院重大咨询课题《中国特色城镇化道路发展战略研究》2012-ZD-8中的“中国城镇化道路的回顾与质量评析”专题研究的科技支撑。

2、相关成果被住房和城乡建设部原城乡规划司、标准定额司采纳应用,是相关部门应用该国标加强规划制定与实施管理工作,调控城市发展规模,推进城市用地合理布局和调整的基本科学依据,也是600多个城市、2000多个县城乡规划编制的基本规则。

3、相关成果被住房和城乡建设部原城乡规划司采纳应用,应用于《京津冀城乡规划(2015-2030)》,支撑了京津冀城镇群在不同人口规模、交通网络和生态承载力下空间结构研究。

4、相关成果被湖北省住房和城乡建设厅、新疆自治区住房和城乡建设厅采纳应用,为湖北省城镇化与城镇发展战略规划(2012-2030)制订,为编制《新疆城镇体系规划(2012-2030)》《新疆城镇化行动计划(2012-2020)》发挥了重要科技支撑作用。

应用前景

项目研究成果全面支撑了国家和地方城镇化政策制定,有效地指导了全国城镇体系规划的科学编制,保障了城市建设用地节约集约利用,广泛应用于重要城市群都市圈、分省规划编制以及城镇空间结构研究。

经济社会效益

该项目属于社会公益类。

城镇化预测研究支撑了两轮“国家新型城镇化规划”编制和相关国家政策制定。为国家“十二五”“十四五”规划城镇化相关章节起草起到了关键支撑作用,为走集约节约城镇化提供了科技支撑。

两轮用地国家标准保障了快速城镇化过程中城市建设用地资源集约利用。我国独有、世界领先的城乡用地规划和结构调控的强制性国家标准,广泛应用于全国600多个设市城市和2000多个县的规划编制。该国标实施10年后,我国人均城镇建设用地由160㎡/人下降至152㎡/人,人口在50万以上的城市人均建设用地保持在120㎡/人。

知识产权情况及他人评价

知识产权情况

项目团队主编1990版《城市用地分类与规划建设用地标准(GBJ90-137)》、2011版《城市用地分类与规划建设用地标准(GB50137-2011)》等国家标准 2 部,出版《中国城镇化的速度与质量》《中国城市群的类型和布局》等学术著作 5 部,发表论文 58 篇,获得全国新型城镇化监控与评估平台V1.0、城镇用地发展预测模拟系统开发平台V1.0等软著 2 项。

他人评价

2006年4月12日,吴良镛院士、周干峙院士、邹德慈院士、陆大道院士、钱易院士等专家听取了《全国城镇体系规划(2006-2020)》,认为规划提出的全国城镇空间结构符合我国城镇化趋势和发展实际,分省的城镇发展指引能有效指导省域城镇体系规划的编制,对落实国家“十一五”规划纲要的内容、实现积极稳妥健康的城镇化和全面提高人居环境质量具有重要的指导意义。

2009年9月22日,住房和城乡建设部原城乡规划司召开了国家标准《城市用地分类与规划建设用地标准(GB50137-2011)》审查会,邹德慈院士、国务院参事王静霞等10位专家一致认为,该标准符合当前城市规划形势发展的新要求,对统筹城乡发展,提高城乡土地的集约合理利用水平具有重要意义。

2015年5月21日,京津冀协同发展专家咨询委员会召开第32次会议,专题审议京津冀城镇体系规划(京津冀城乡规划),会议由第十届全国政协副主席、专家咨询委员会主任徐匡迪院士主持,认为该规划体现了以人为本、生态环保优先、区域融合发展的理念,是一份高质量的规划。

供稿人:王凯,中国城市规划学会副理事长、中国城市规划设计研究院院长;陈明,中国城市规划学会区域规划与城市经济专业委员会秘书长,中国城市规划设计研究院副总规划师;徐辉,中国城市规划设计研究院院士工作室主任

【免责声明】本公众号发布的内容仅供学习交流使用,不以任何形式进行牟利。内容版权归原作者所有。如有侵犯您的权益,请及时与我们联系,我们将于第一时间协商版权问题或删除内容。内容为作者个人观点,不代表本公众号立场和对其真实性负责。

规划科技进步奖一等奖 | 面向“雄安质量”的规划标准化关键技术

规划科技进步奖一等奖 | 城市群空间配置与生态环境耦合调控关键技术

公告 | 2022年度中国城市规划学会科技进步奖授奖项目

原文始发于微信公众号(中国城市规划):规划科技进步奖一等奖 | 快速城镇化背景下城镇空间优化关键技术

规划问道

规划问道