一、研究背景与目的

二、生态网络与生态空间

的逻辑与再认识

1

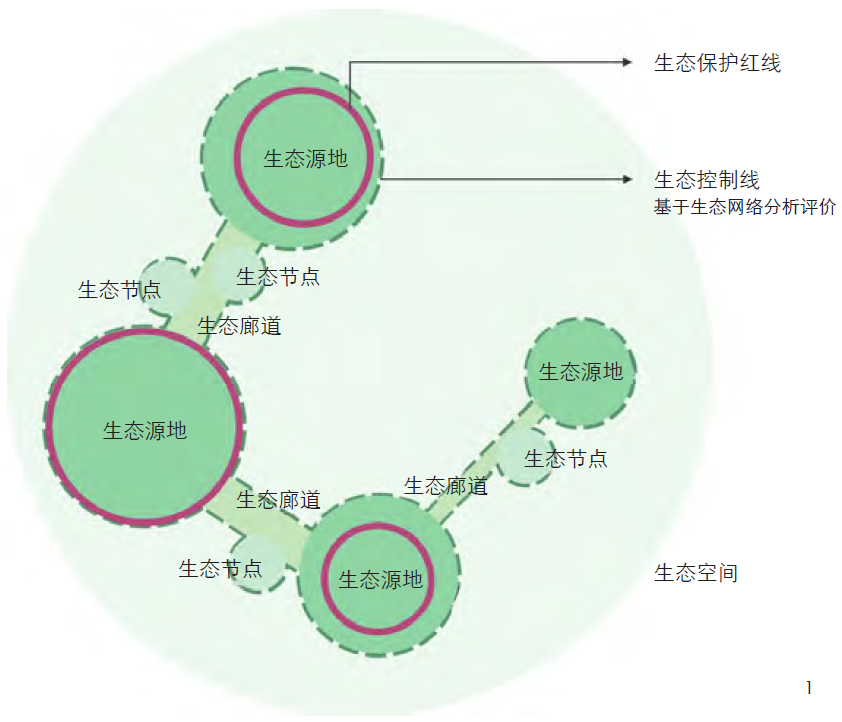

生态网络和生态空间的内涵

目前关于生态网络的内涵没有统一定论,但均强调三大特性:连续性;保护物种和维持生物多样性;线性生态廊道。因此,可以把生态网络定义为:以保护生物多样性和景观完整性为目的,通过线性生态廊道把重要生态斑块有机串联起来,形成维持其生态、景观、文化等多种功能的系统性网络体系。生态网络的分析方法已较为成熟,是以景观生态学为基本理论、采用景观生态安全格局的分析方法,分析维护生态过程的健康和安全具有关键意义的景观生态元素、空间位置和联系,“识别源地—构建阻力面—提取廊道”的研究框架已成为生态系统构建的基本模式,生态系统的研究方法已为生态功能区划、生态保护红线划定、区域生态安全评价等提供了许多定量化研究支撑。

在国土空间规划中,生态空间与城镇空间、农业空间是当前体系下的三大空间类型,是指具有自然属性、以提供生态产品或生态服务为主导功能的国土空间。从功能类型上来看,生态空间是一种生态主导的多功能地域空间,不仅包括生态系统调节功能,也含有支持功能、供给功能和文化功能;从“三区”与人类活动的关系来看,生态空间具有保障生态安全与重塑国土空间格局结构的双重作用,生态空间具有强化国土空间开发保护格局的结构作用的潜力。

2

基于生态网络格局的生态空间划定思考

科学划定生态空间是有效执行生态空间管控的前提,是贯彻生态文明思想的重要举措。从各省市开展的生态空间划定思路来看,不少县市在生态空间管控上往往重视单个生态保护红线区域的划定,而忽视全域空间生态系统的识别与整体管控。

在本轮国土空间规划中,生态空间构建应重视功能复合性和网络化结构,一方面功能复合性应体现生态保护、生态维育、生态休闲、生态安全等功能;另一方面生态空间应在体现连续完整的网络特征,应将保障城市生态安全、维护生态系统完整性和连续性的区域纳入生态空间统筹考虑。因此,生态空间应当是多层次的空间系统,除去最刚性的生态保护红线区域,从保护与恢复生物多样性、维持生态系统结构和过程的完整性出发,定量分析得到的“源地—廊道—基底”生态网络系统也应当纳入生态空间的重点管控范围。

基于生态网络格局的生态空间划定模式图

三、某县级市生态网络识别与生态

空间系统化构建实践

1

城市生态特征与问题

该市位于我国西南地区,是以生态功能为主导的县级市,市域生态空间占比很高。在编该市县级国土空间规划的一大重点问题就是如何有效地对全域生态空间进行有效管控。

(1)城市生态特征

雨林资源独具特色,生物多样性。该市热带雨林资源独具特色,是中国热带生态系统保存最完整的地区,森林覆盖率高达85%;该市生物多样性特征显著,是全球25个生物多样性热点区域,分布有我国最大的野生亚洲象种,还有金钱豹、印支豹、野牛等为国家重点保护珍稀动物,有着“动植物王国”的美誉。

生态系统十分重要,承载区域生态保护职能。该市为省级生态功能重点区,是国家西南边境森林及生物多样性生态功能区的重点城市,该市的生态保护问题关系到区域生态安全,以保护和修复生态环境、提供生态产业为首要任务。

开发强度低,典型的生态型地区。依据第三次国土空间调查初步成果,全市域农林用地占比97%,其中耕地占比3.9%、园地占比38.6%、林地占比53%,全市域建设用地开发强度为2.1%,是典型的生态型地区。

(2)现状生态问题

生态保护空间碎片化现象突出。市域层面虽然已有国家、州、市三级划定的自然保护区和生态保护红线,但是各生态保护区空间分布零散、不成体系,呈现为斑块状的“孤岛”。

核心生态资源——热带雨林减少显著。由于20世纪中期的橡胶林种植和粗放的耕作方式,大面积的橡胶林和普洱茶种植替代了原始雨林,市域土地覆被明显表现出天然林破坏严重、次生林与灌木林增加、种植园地不断扩张的状态。20世纪50年代,该区域的热带雨林覆盖率高达60%,但现状已不足40%。

人和动物的栖息地空间矛盾日益加剧。海拔500~1000m是当地亚洲象活动的主要区间,也是当地农作物种植的主要区域;随着城镇发展和人类活动的扩张,野象迁徙廊道不畅被新建的交通设施所阻隔,野象栖息地被不断压缩,呈现碎片化分布。

2

生态网络识别

(1)基于多因子的生态保护重要性评价

衔接双评价专题研究,从区域生态安全底线出发,评价水源涵养、水土保持、生物多样性维护、雨林资源等生态系统服务功能重要性,衔接生态脆弱性分析,综合形成市域生态保护极重要区和重要区;两区占市域总面积75%,作为市域生态源地识别、构建生态安全格局的基础性参考。

(2)基于生态重要性的生态源地识别

生态源地是指对生态系统起重要促进规划作用、并需要严格保护的地区,其覆盖范围应是保证生态系统良性循环的“底线区”。针对该市生态本底特征,生态源地的选择重点考虑热带雨林保护、物种栖息地、特色林种保护等内容。以第三次国土空间调查初步成果和第二次林业调查为基础,对市域林地斑块大小进行排序,选择占林地总面积80%的大型林地斑块和面积大于5km2的天然林斑块,同时叠加自然保护区、森林公园等具有重要生态系统服务的区域,最终遴选18处生态源地,总面积3 465.7km2,占市域面积49.8%。

(3)潜在生态廊道识别、廊道确定

构建阻力成本面。以全市现状用地分类、植被类别、地形等数据为基础数据,确定不同类型空间的生态迁移阻力指标值并集成形成阻力成本面。其中建设用地、道路和水域是物种迁徙的主要障碍(各因子赋值详见表1)。①城市建设用地阻力赋值最大;②高速公路、铁路对生态斑块的阻隔作用较大,但需要考虑高速公路及铁路预留大型动物通道的情况,应对其分段赋值;③水域应按规模大小赋予不同的阻力值,大的河流和水域更多是对物种的阻隔作用,而小的支流应作为生态廊道考虑,赋值不应过大。

表1 不同类型口昂见的阻力值参考

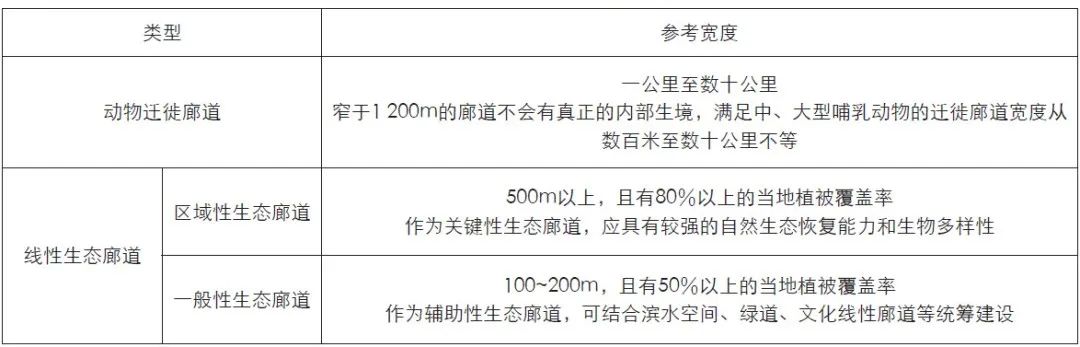

廊道网络生成与选取。采用最小路径方法确生态源地之间的最小消耗路径,共识别市域潜在生态廊道21条;并引入重力模型叠加规划价值判断,得出区域性生态廊道2条、市域主要生态廊道3条和次级生态廊道8条,生态廊道总长约800km。新增生态廊道显著提升了生态源地之间的连通性,特别是将市域中南部区域的零散天然林斑块有机连通,与北部生态保护区形成较为完整的生态系统。参考俞孔坚、卫建彬等人对国内外生态廊道宽度的研究,基于生态廊道的类型与等级分别设置小于1km、800m、200m的基础廊道宽度(表2)。

表2 生态廊道基础宽度设置参考

(4)识别特征性生态资源斑块

针对市域热带雨林的衰退问题,识别重点雨林生态修复斑块。人工种植橡胶林一般为40~45年的衰退周期,依据第二次林业调查识别衰产橡胶林的分布区域,自然保护区周边、坝区周边和生态廊道沿线为雨林生态修复重点区域,共识别雨林修复斑块35处。

3

生态空间系统化构建的思路

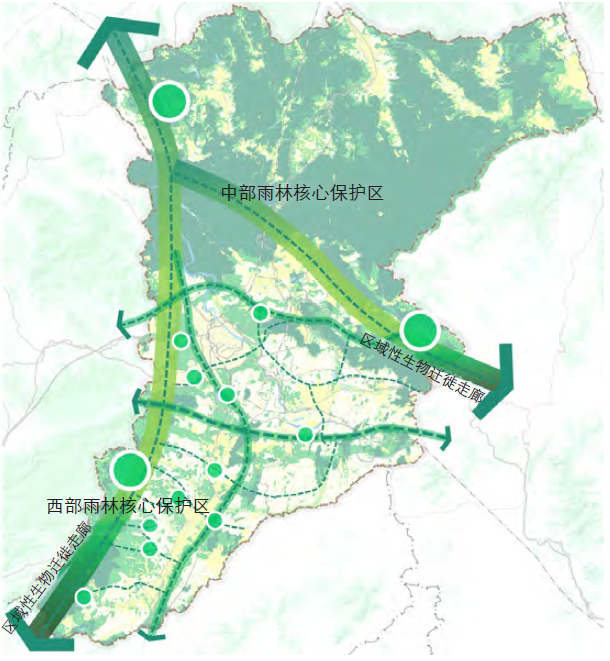

(1)生态空间结构优化

构建系统化生态网络原市域生态核心保护区空间主要集中在北部、西部自然保护区,独立分布不成体系,基于“源地—廊道—基质”的生态网络体系模式,对市域生态空间结构进行优化,提出构建“生态核心斑块+生态廊道+生态节点”的多层次、网络化空间结构。其中生态核心斑块包括中部雨林核心保护区、西部雨林核心保护区;生态廊道包括生物迁徙廊道和区域性生态廊道,是保障生态源地有机串联、动物迁徙的重要载体;生态节点为零星生态源地、雨林生态修复斑块等,形成有机补充,提高生态系统的完整性。

市域生态空间结构

(2)优化调整生态保护红线

在多规合并之前,生态保护红线的划定较为粗放,各地实践中均发现原生态保护红线是政策性空间的叠加,易形成“生态孤岛”,且生态红线与永久基本农田保护、村庄发展等存在矛盾。按照“数量不减少、质量不降低”的原则优化调整生态保护红线,对生态红线方案的合理性进行评估,并结合当前自然保护地体系的调整优化,从生态系统的完整性出发,将重要的生态系统性空间和敏感性空间纳入生态保护红线管控。

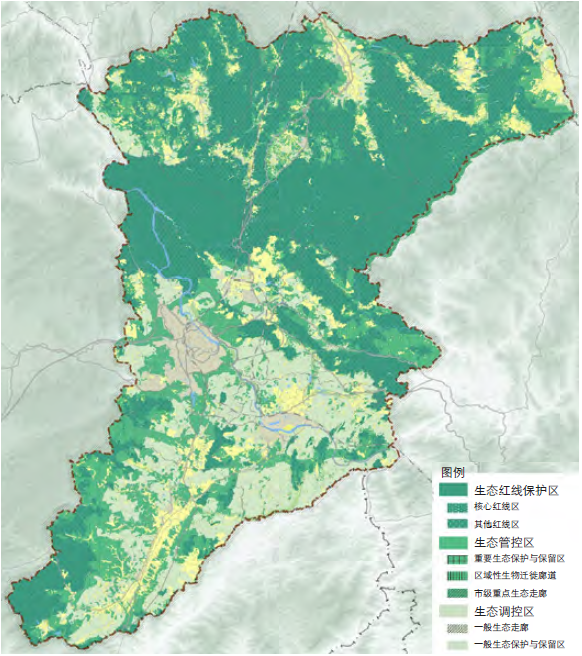

(3)明确生态空间基本分区,推动差异化管制措施落地

全域生态空间仅生态保护红线区有管控措施远不完备,应在生态保护红线的基础上,增加管控层次,对市域生态用地按照重要性、管控强度的不同予以分级分类,纳入市县域国土空间规划基本分区。当前在编的《市县国土空间规划基本分区与用途分类指南》构成生态空间的基本分区为生态红线区和自然保留区,笔者认为该种分类方式与生态空间的功能属性与管控强度并不匹配,特别是对生态空间占比较大的城市,更应当对生态空间进行分级管控。

市域生态空间基本分区

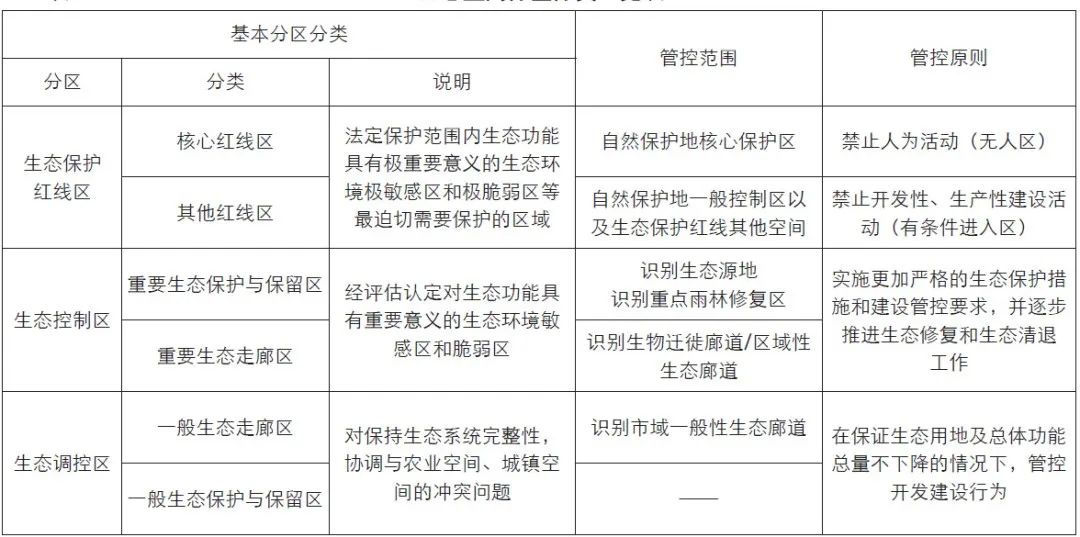

在明确市域生态空间结构的基础上,结合生态网络识别,对市域生态用地按照重要性、管控强度予以分级分类,将生态空间细化为生态保护红线区、生态控制区和生态调控区(表3)。其中:①生态保护红线区是落实法定生态保护红线管控要求、必须执行强制性严格保护的区域,并进一步细化为核心红线区和其他红线区;②生态控制区为经生态系统分析评价后认定的生态环境重要区和敏感区,包括生态源地、区域性生物迁徙廊道、需要管控的区域性生态廊道等;该类区域虽然没纳入生态保护红线,但该类区域是维护市域生态系统完整性的重点区域,也需要实施较为严格的生态管控和修复措施;③生态调控区,包括一般性生态廊道区和一般生态保护与保留区,该类区域与城镇空间、农业空间存在混合交织,该类区域要引导生态型的建设开发行为管控。

表3 生态空间分区分类一览表

四、结论与讨论

生态空间是生态文明建设的重要组成部分,生态空间的构建和管控是新时期国土空间规划编制的核心任务。本文以某典型生态城市为案例,基于生态网络识别分析,从完善生态空间的层次性、网络性目标出发,形成“现状分析与评价—生态系统识别与统筹—生态空间结构与管控”生态空间规划框架。目前该市国土空间规划的编制工作仍在开展中,生态网络识别方法、生态空间基本分级分区和用途管控措施仍有待进一步深入研究。

作者介绍

彭灼 上海同济城市规划设计研究院有限公司 空间规划研究院 所总工程师

石亮 上海同济城市规划设计研究院有限公司 空间规划研究院 规划师

本文全文刊载于《理想空间》第87期

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):学术采撷 | 县级生态网络识别与生态空间系统化构建思考 ——以某典型生态城市为例

规划问道

规划问道