2018年10月,习近平总书记在考察永庆坊时首次提出“老城市新活力”的重要指示,强调城市规划和建设要高度重视历史文化保护,不急功近利,不大拆大建,要突出地方特色,注重人居环境改善,更多采用微改造这种“绣花”功夫,注重文明传承、文化延续,让城市留下记忆,让人们记住乡愁。约2.5平方公里的荔湾区历史文化街区,是广府文化、岭南文化风貌保存最集中、最完整的区域之一,也是城市历史底蕴和特色风貌的集中体现,对于文化保护传承具有重要意义。

01

荔湾区历史文化街区现状

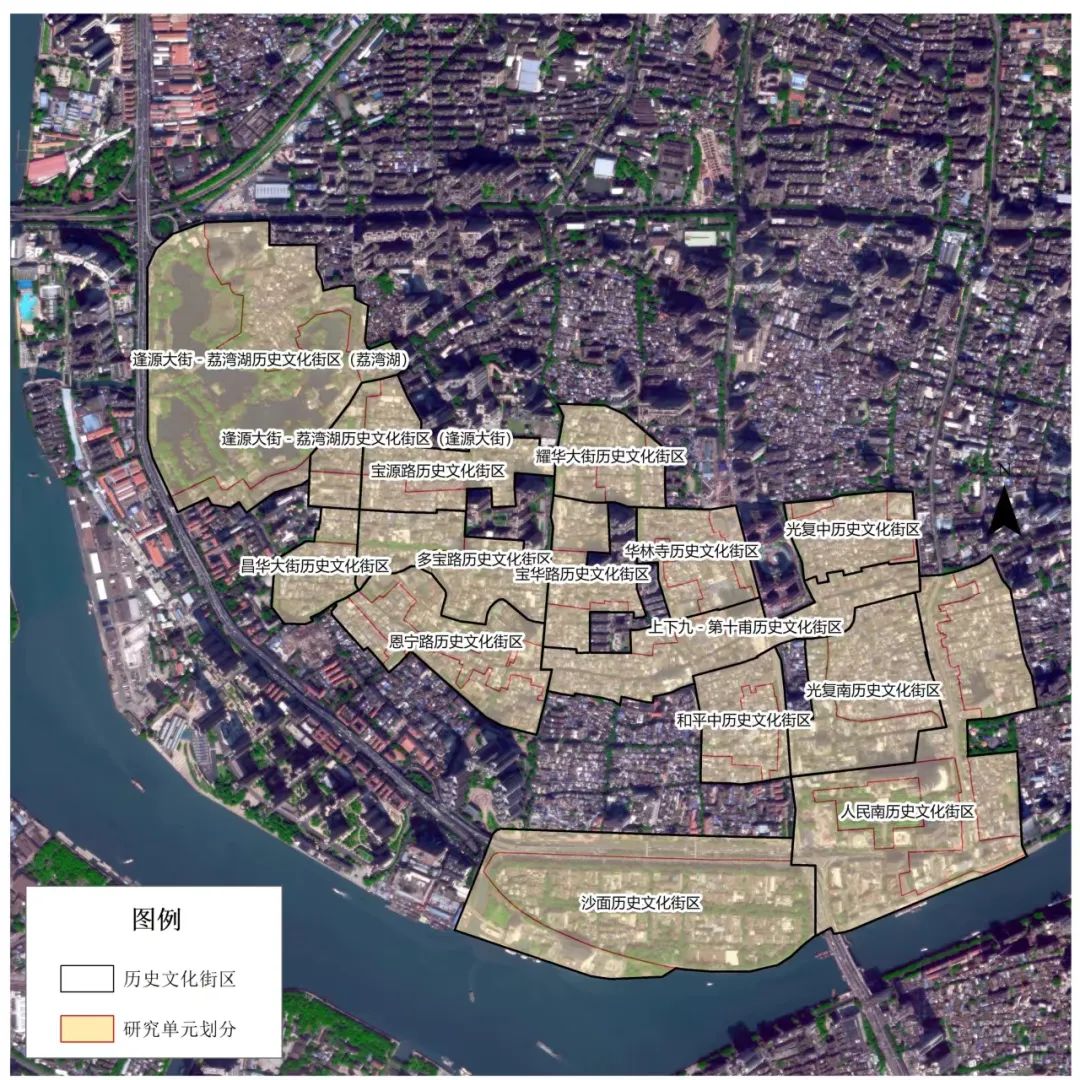

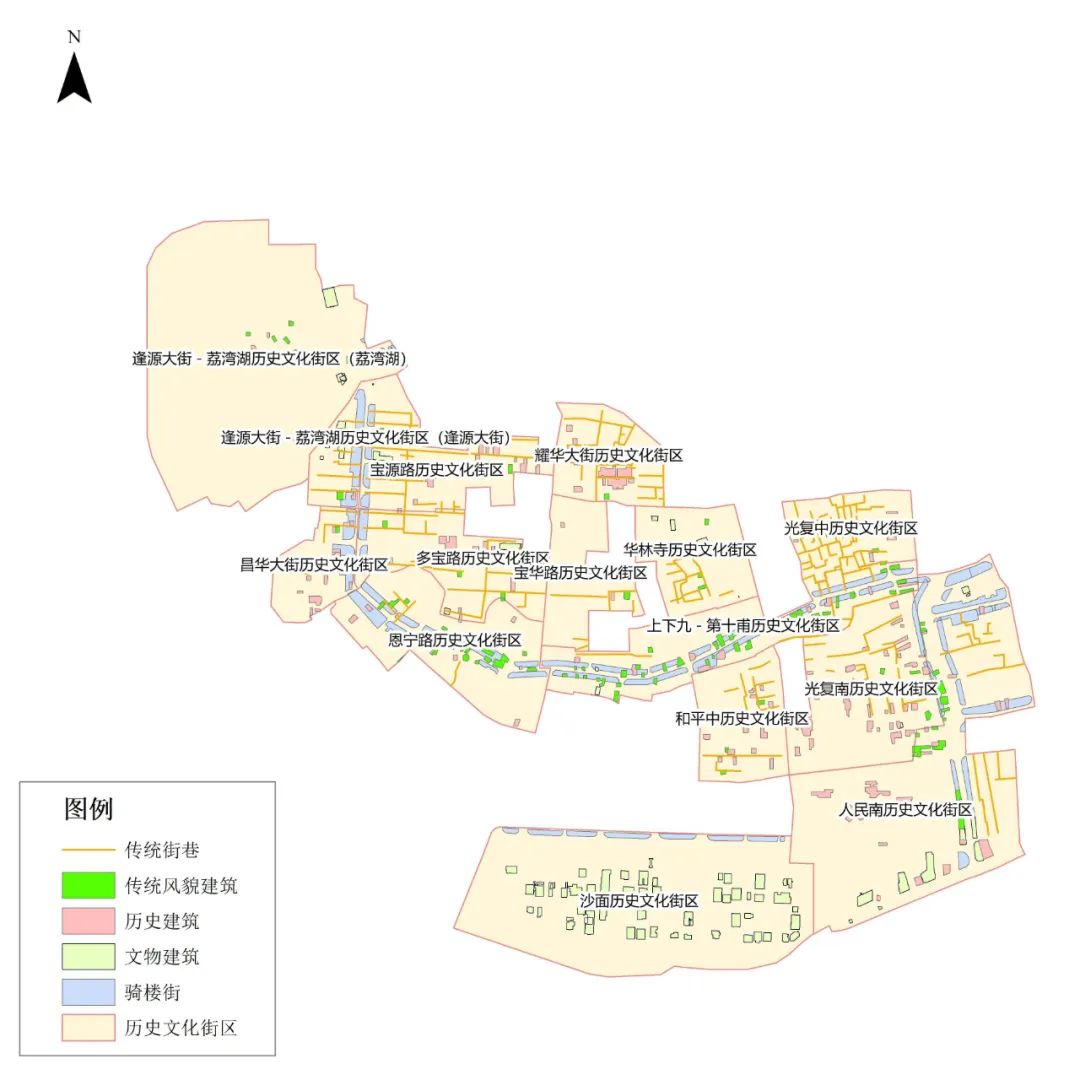

荔湾区历史文化街区是历史文化建筑、传统街巷、骑楼街等历史文化资源的集中片区,是西关文化传承的重要载体,根据《关于公布广东省历史文化街区名单的通知》,目前广州市共有26片历史文化街区,其中14片位于荔湾区(人民南历史文化街区横跨荔湾、越秀两个行政区)。

荔湾区历史文化街区内住宅用地所占比例最大(超过45%),其他主要的用地类型包括道路用地(16%)、公园绿地(16%)、商业服务业设施用地(11%)等,根据其优势用地类型可将各街区划分为商业型、居住型、景观休闲型。历史文化街区建成已久,基础设施、公共服务设施较为完善但逐渐老化,居住片区逐渐失去活力。此外,广州市建设重心向东迁移,老城区存在发展空间受限、产业转型升级困难等弊端,逐渐出现了空间活力不足、空间衰退等问题。

图1 研究区域

02

空间活力测度

街道空间活力的影响因素较多,例如人口活动情况、交通可达性、功能多样性、公共设施分布、地块性质和开发强度等。结合以往研究和本区域特征,以人口活动强度作为空间活力外在表征,以交通区位、空间形态、功能特性、历史文化资源四个方面的9项指标作为空间活力影响因素,测度历史文化街区在各方面的表现,探究各影响因素与空间活力的关系。

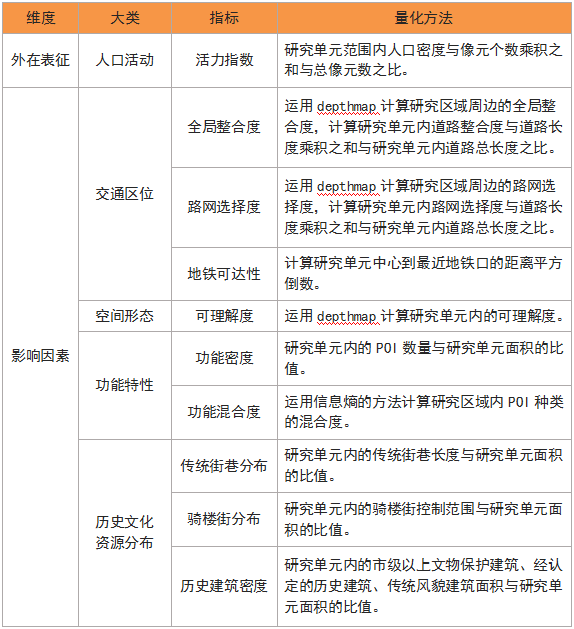

表1 空间活力测度指标

(1)人口活动

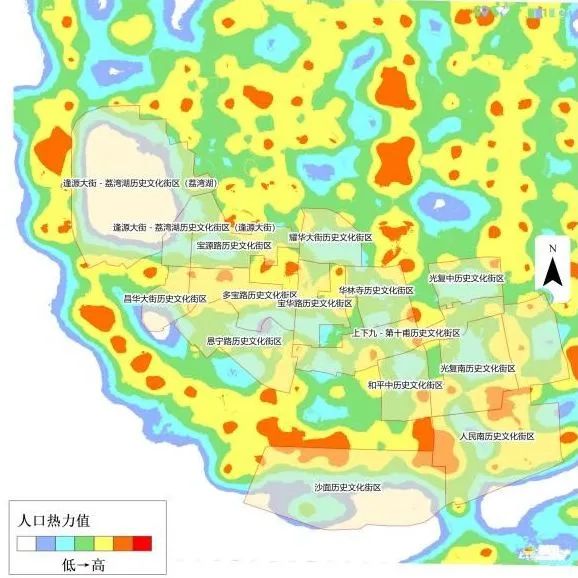

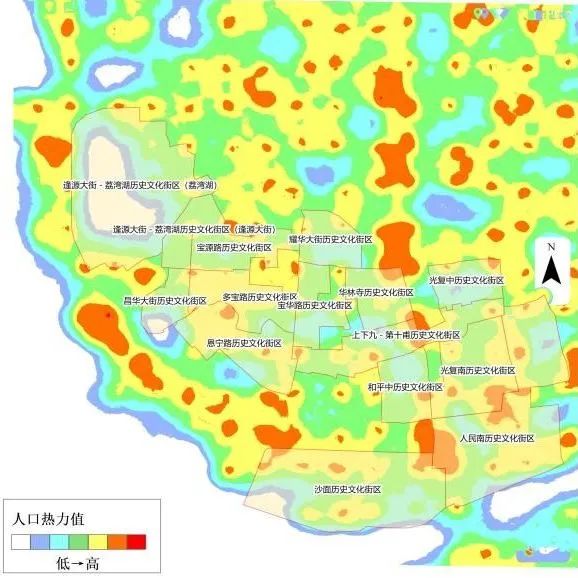

人口活动情况是街区空间活力的外在表征,百度热力图数据能够直观反映人口活动空间分布差异。通过工作日、休息日的百度热力图均值数据反映人口活动情况,对工作日、休息日每隔一小时的热力数据求取日均值。

图2 工作日、休息日日均人口热力图

从空间分布上看,活力指数较高的区域与主要道路、大型批发市场、商业广场相耦合。分街区来看,多宝路、人民南、光复南、宝源路活力指数较高。人民南、光复南街区在工作日人口密度指数较高,在休息日人口密度较低,说明该街区的人口活力主要产生自产业活动,这与该街区以批发市场、商品集散地为主的产业格局相关。恩宁路在休息日的人口密度远高于工作日,说明恩宁路在休息日吸引到了更多游客。

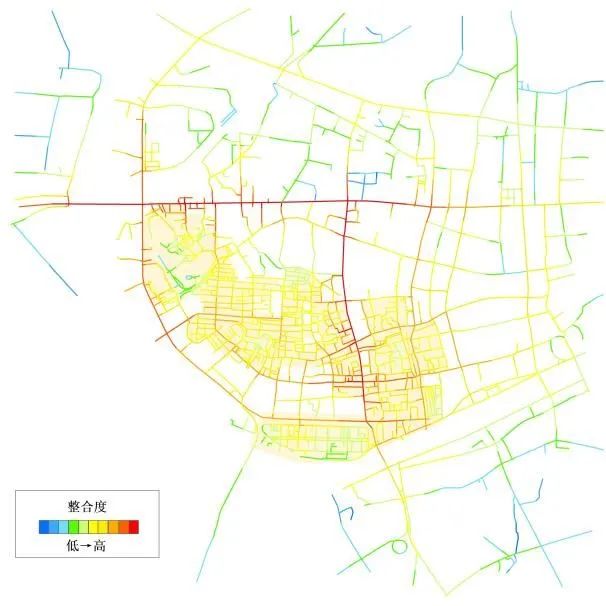

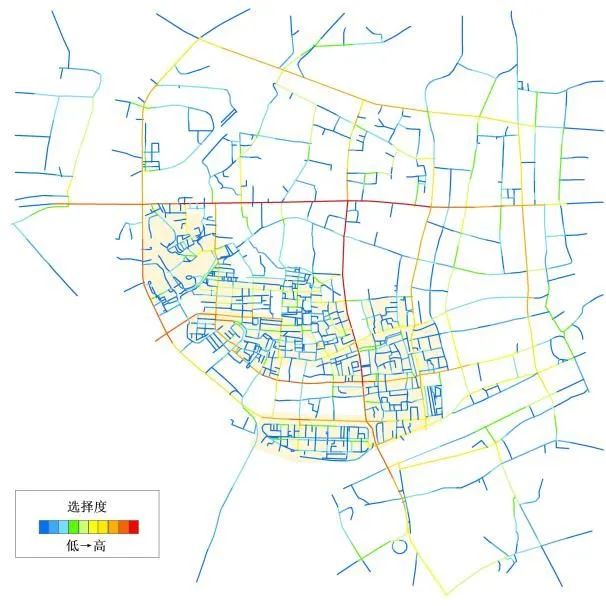

(2)交通区位

交通区位是影响街区空间活力的重要因素。为区别不同交通方式,分别对地表道路和地铁进行交通区位分析。地表道路的交通区位分析可使用两个指标进行表征:整合度表征目的性交通,即该区域作为目的地吸引到达交通的能力;选择度表征穿行性交通,即该区域被人流穿行的可能性。分析结果显示,整合度较高的区域主要集中在中山八路和康王路附近的区域,尤其是康王路与和平中路交界片区;选择度较高的区域集中在中山路与康王路交界片区。

图3 整合度与选择度

对历史文化街区地铁入口进行可达性分析,结果见图3。结果显示耀华大街、人民南、沙面等街区的地铁可达性较高,这与地铁站点在本区域内的分布相符。

图4 地铁可达性

总的来说,交通区位的分析结果与人口活动情况相符,中山八路、康王路、内环路形成的环线,即人口活动中所提到“田字格”的最外围具有较高的交通可达性,而“田字格”的内部可达性相对较低。

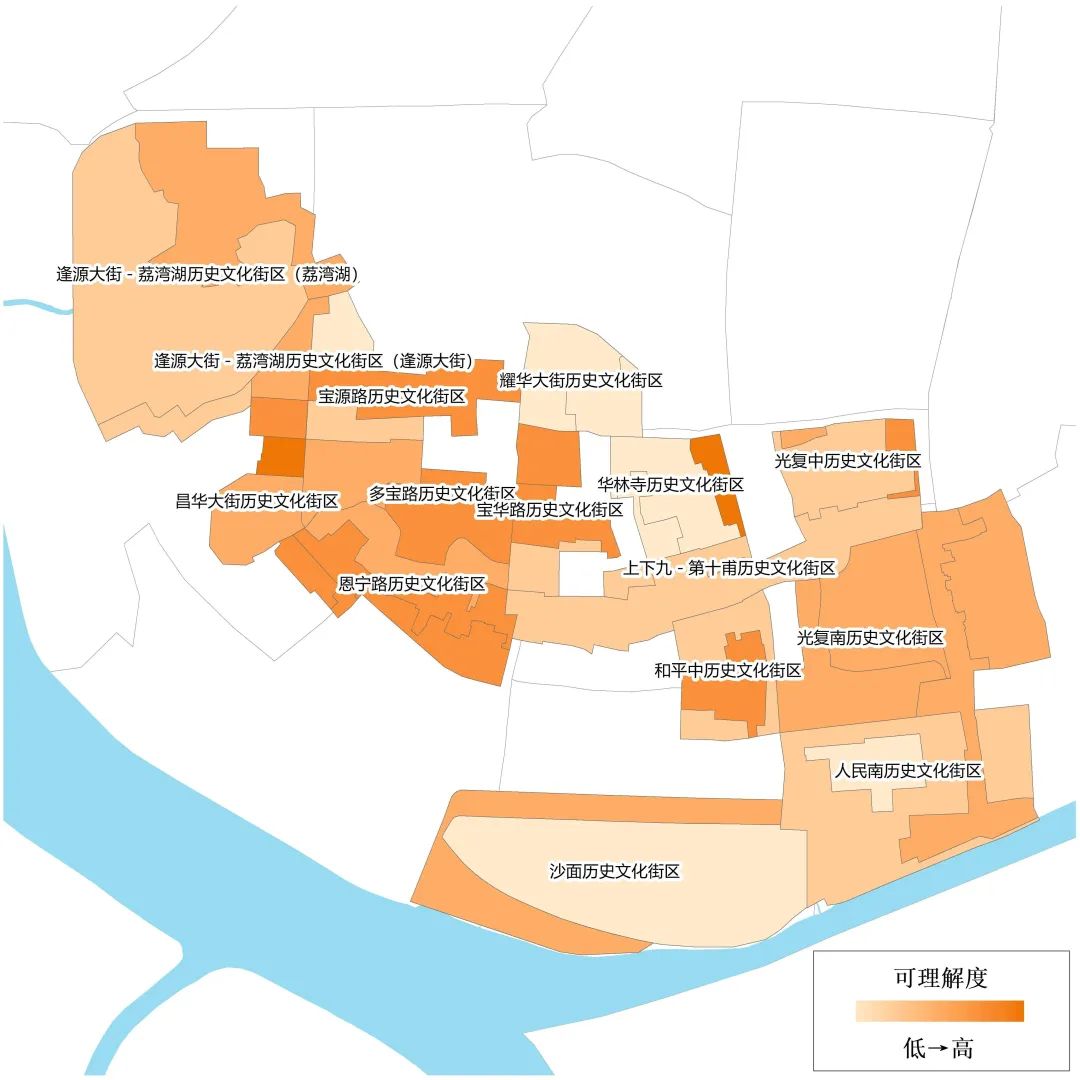

(3)空间形态

使用空间可理解度对街区空间形态进行表征,空间可理解度是全局整合度对局部整合度的拟合优度,其表征的是从局部空间感知整体空间的难易程度,可理解度越高,意味着空间越容易被认知,游客容易从局部感知整体,识别出前方的道路。对各区域分别进行可理解度分析(图6),结果提示恩宁路、宝源路、多宝路等街区的可理解度较高。

图5 可理解度

(4)功能特性

历史文化街区的功能特性是影响空间活力的重要决定因素,使用功能密度(兴趣点密度)和功能混合度(兴趣点多样性)描述街区功能特性。结果提示,功能密度较高的区域集中在恩宁路-上下九步行街沿线及人民高架路沿线。功能混合度较高的区域集中在宝源路、多宝路、耀华大街、昌华大街等居住型街区,此外,荔湾湖、沙面等景区功能混合度也较高。

图6 功能密度与功能混合度

(5)历史文化资源分布

为描述各街区的历史文化特色留存情况,使用传统街巷分布、骑楼街分布、历史建筑密度等指标表征文化特色留存。区域内龙津西路、恩宁路、第十甫路、下九路、上九路沿线留存有完整且连续的传统骑楼街。沙面街区分布有国家级历史文化建筑广州沙面建筑群,以欧陆特色建筑为主;逢源大街-荔湾湖分布有西关传统民居、名人故居、庙宇祠堂等,人民南则主要分布有商行旧址等。光复中、逢源大街保留着成片网状的传统街巷。

图7 历史文化资源分布

03

空间活力特点

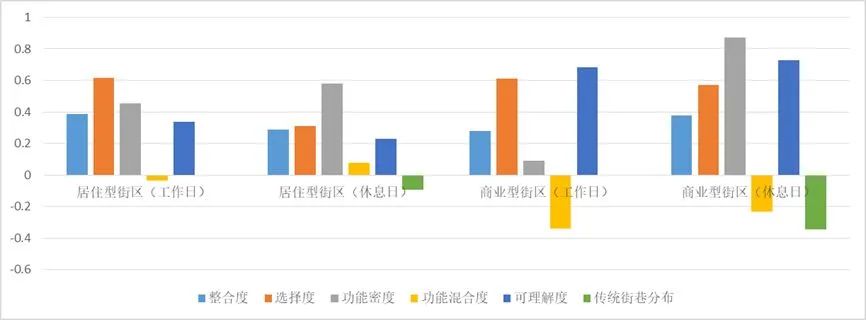

为探究荔湾区历史文化街区空间活力的特点,分别对工作日、休息日不同类型街道的人口活力指数和交通区位、空间形态、功能特性、历史文化资源分布四类指标下的9项指标(见附表)进行多元回归分析,并总结出荔湾区历史文化街区空间活力当前存在的特点:

图8 各因素对不同类型街道的影响力

(1)在工作日和休息日,商业型街区空间活力均远高于居住型街区。本区域居住片区对人口活力吸引力不足,主要是由于本区域居住片区年代久远,设施老化,提示应重视居住型历史文化街区社区改造。

(2)商业型街区的功能混合度对其空间活力存在负向影响。主要是由于本区域内商业型街区空间活力受成规模的批发市场、商品集散地影响,其POI类型单一但密度高,吸引了人群驻留,但一般情况下,单一的功能业态不利于街区活力营造。

(3)总体而言,荔湾区内历史文化资源分布与空间活力未表现出显著的相关性。荔湾区存在永庆坊、文化公园等对人口活动吸引力较强的历史文化资源集中区域,但从14片街区整体情况来看,历史建筑、传统街巷、骑楼街等与空间活力未表现出显著相关性。说明仍需进一步发掘传统街巷的历史文化价值,积极引导创意文化产业与骑楼街开发相融合,提升其空间活力。

(4)街道空间形态对商业型街区空间活力具有重要影响,且该项指标对于商业型街区空间活力的影响高于居住型街区。这与街道中活跃的主要人群类型相关,尤其对于参观游览的游客,合理的街道布局十分重要,甚至可能延长其驻留时间。

(5)路网可达性分析结果与空间活力表现出显著的正相关,但地铁可达性分析结果未与空间活力表现出显著相关。根据《历史文化名城保护规划规范》,地下轨道选线不应穿越历史文化街区。本区域地铁站点主要设置在成片连片历史文化街区边缘,区域内整体地铁可达性不高。

04

空间活力提升的对策建议

(1)配套服务设施,推进适老改造,重视居住型历史文化街区社区品质提升

本片区内居住型历史文化街区空间活力远低于商业型历史文化街区。为提高居住型街区活力,一是需要审视现有居住社区,在保留片区肌理的同时,对局部老化建筑进行修缮复建,配套公共服务设施、生活设施,提升居住品质,注重居住社区的适老化改造和吸引力提升;二是需要因地制宜,对居住型街区适量置入产业功能,打造游憩休闲消费场景,引入与街区文化特性相符的店铺,保留街区自身历史文化氛围。

(2)改造专业市场,重塑商业业态,推动商业型历史文化街区活力营造

一般情况下,商业型街区的空间活力与其功能复杂度正相关,单一功能街区不利于空间活力的营造与提升。荔湾区存在较多功能单一的批发市场、商品集散地,其起步发展较早,但存在业态低端、经营粗放、发展乏力等问题。对于这些专业市场,一是要加强顶层规划,明确专业市场升级发展方向,因地制宜打造文旅消费场景,借鉴十三行文化科技中心改造经验,打造集文化、休闲、商贸于一体的新商贸综合体;二是需要创新经营模式,引导单一批发模式向服务型、创新型等现代模式改变,引进符合要求的企业,推动传统批发市场向现代服务业演进。

(3)全域统筹规划,营造活力圈层,引导历史文化资源与创意文化产业相结合

荔湾区历史文化街区内存在永庆坊、文化公园等高活力区域,其中永庆坊2022年全年接待客流量超过950万人次。但从14片历史文化街区的整体情况来看,包括传统街巷、骑楼街和历史文化建筑的历史文化资源分布与人口活动未表现出显著的相关性,说明本区域历史文化街区尚未形成规模效应。

为营造以点及面的活力圈层,一是应当统筹规划,打造14片各有特色、相互补充的历史文化街区,结合片区功能定位、活跃人群特点,对重点片区开展产业策划;二是策划历史文化街区旅游线路,串联历史文化资源,目前荔湾区已推出西关文旅巴士“荔荔小巴”,设计有2条旅游线路,并接驳了地铁站、码头等,依托相关旅游路线,以点带面,开展片区全面活化运营,提高周边区域的游客承载量和驻留时间;三是还需进一步发掘传统街巷的历史文化价值,积极引导创意文化产业与骑楼街开发相融合,打造国潮活力品牌,以商业为“皮肤”,文化为“灵魂”,营造城市文化的繁盛活力。

(4)优化街道布局,建设文化步道,打造游客友好型历史文化街区

由于街道形态布局对于其空间活力具有重要的影响作用,在保留传统街巷肌理的同时,也需要增强导向性,打造游客友好的历史文化街区空间格局。一是需要合理设置标示标牌,适当拓宽历史文化街区与城市干道相接的入口;二是建设历史文化街区步道,提供完整的步行旅行系统,串联重要历史资源,致力于打造“见人见物见生活,留形留人留乡愁”的传统文化街区。

(5)引流道路交通,提升地铁可达性,提升城市人口流动活力

在历史文化街区内部应优先发展公共交通、步行和自行车交通,但对于历史文化街区的外部交通联系,尤其对于远距离出行的市民、游客来说,地铁仍是优先的出行选择。因此,在历史文化街区道路系统规划过程中仍需提高地铁出入口的权重,将主要道路空间结点引向地铁出入口周边,提升地铁站点可达性,将道路交通合理引流至地铁。

供稿|荔湾分院

技术审核|总工程师办公室

编辑|办公室

推荐阅读

原文始发于微信公众号(广州市规划院):荔湾区历史文化街区空间活力测度与提升建议

规划问道

规划问道