导读

漳州由于其闽粤交界、海陆之间的地理位置,自古以来便是文化荟萃、商贾云集之地,形成了类型多样、数量庞大的传统村落。目前针对漳州的传统村落及民居研究多集中在单体民居或某种类型村落的研究,文化景观方面的研究更多是偏向于特征性研究,缺乏对漳州传统村落民居空间分异的系统性处理和文化景观呈现的规律性总结。本文以656个传统村落为研究样本,漳州为研究区域,运用ArcGIS建立数据库及空间分析,通过主导因子叠合分析等方法,分析了漳州传统村落及民居的空间分异,并在文化景观视角下形成传统村落与民居文化区划。以期弥补漳州在传统村落及民居全域层面研究及梳理的空白。

本文字数:7393字

阅读时间:23分钟

作者 | 黄诗贤

中国城市规划设计研究院深圳分院

关键词

文化景观;漳州;传统村落;民居;空间分异

0

引 言

“文化景观”这一概念在20世纪初被提出,随后逐渐成为遗产保护、城市规划等业界的焦点。1987年9月,国际古迹遗址理事会中提出“城市、城镇和历史城区的自然和人造环境景观,不仅具有历史文化作用,还能体现出城市的文化价值”;1992年的联合国教科文组织更是将文化将官概念纳入《世界遗产名录》中,提出了文化景观具有“普世价值”的基本特征 [1]。经过数十年的发展历程,国外对于文化景观的研究聚焦在建筑、土地和聚落三个方面。多年来,我国文化景观的研究已逐渐应用与各个领域,并通过陈正祥、周振鹤等学者的研究,进入文化地理学的视野,与文化起源、文化传播、文化生态学一并成为文化地理学主要的研究领域[2]。近年来,随着传统村落的保护议题日益发展,国内开始重视村落文化的文化景观研究。刘艺兰学者认为,村落文化景观包含物质文化景观、非物质文化景观以及人三大要素[3]。本文在文化景观的视角下,以漳州的传统村落及民居为研究对象,建立传统村落地理信息数据库,展现其空间分异状态。其次,通过识别传统村落及民居文化景观的主导因子,进行叠合、归类等分析,划定传统村落与民居的文化区,并对每个文化区类型展开深入研究,最终形成漳州传统村落及民居的文化景观图谱。

1

漳州传统村落及民居空间分异特征

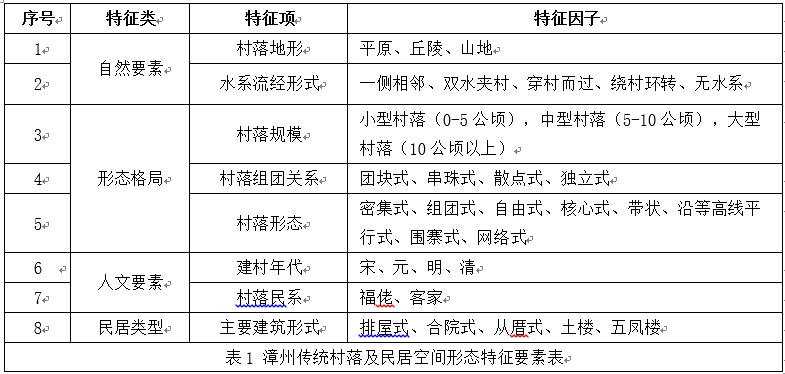

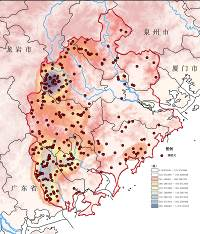

漳州位于福建省东南部,下辖八县一市二区,北临厦门、泉州,西倚龙岩,南连潮汕,东望海洋,具有闽粤交界、海陆之间的地理特征(如图1)。漳州境内群山密布,河流纵横,山地面积占据72%。边缘与交界的区位特征,群山与河流密集的地理环境孕育了漳州独特而又丰富民居与村落形态。规划从漳州1637个行政村中筛选出656个传统村落作为研究对象,识别传统村落与民居八大类文化景观特征因子——地形、水系、规模、组团关系、村落形态、建村年代、民系、民居类型(如图2),通过实地调研、资料收集等方式,建立了漳州的传统村落与民居的文化景观信息数据库,并对每个特征因子的空间分布进行分析。

图1 漳州区位示意图(来源:自绘)

图2 传统村落及民居空间形态特征要素表(来源:自绘)

传统村落总体分布特征:通过Google识别656个村落坐标,导入Arcgis平台形成传统村落分布图。核密度分析发现,漳州传统村落存在五大面状聚集区,其中四处为平原地区,另一处则为博平岭山脉东侧地区,其余传统村落呈散点分布状态(如图3-4)。

图3 656个传统村落信息数据库(来源:自绘)

图4 656个传统村落分布图(来源:自绘)

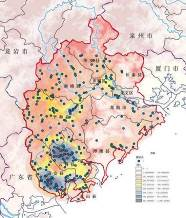

传统村落民系分布特征:漳州是福佬与客家两大民系共存地区。自明中叶后,福客民系经历了从斗争到融合的过程。民系是传统村落重要的属性之一,不同的民系由于其生存 地理环境和村落选址的偏好不同,传统村落和民居往往呈现较大的形态差异。通过民系属性的统计分析,发现漳州传统村落民系空间分布差异特征明显,具有强烈的聚集性特征。78%的传统村落民系为福佬民系,主要分布在沿海平原地区及中部的丘陵地带;客家民系传统村落占比为19%,主要分布在西部沿博平岭山脉地区,此外还有少数村落为福佬与客家民系混合村落(如图5)。

图5 民系分布图(来源:自绘)

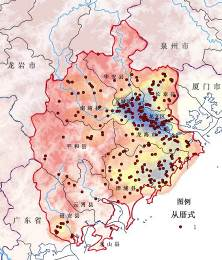

民居类型分布特征:结合前人研究与实地调研,对漳州民居类型进行梳理总结,提出漳州民居类型主要分为合院式、从厝式、排屋式、围楼式及五凤楼式五种。合院式、排屋式作为国内典型的民居类型数量最多,闽南地区典型的从厝式民居数量与围楼式次之,五凤楼数量最少,但具有明显的区域分布特征。合院式民居分布最广,主要分布在沿海的平原核心区域;排屋式主要位于漳州的中部及南部,西部山区呈散点状分布;从厝式集中分布在漳州的东北部,与该地区福佬文化因素有关;围楼式主要布局在西部山区,东部沿海地区也有零星分布;五凤楼则整体集中分布在北部的山区。五种类型的民居分布具有一定的区域差异性,部分民居类型也存在一定的重叠性,一定程度上体现了民居文化的独立性和融合性(如图6-9)。

图6 合院式民居分布图(来源:自绘)

图7排屋式民居分布图(来源:自绘)

图8 从厝式民居分布图(来源:自绘)

图9围楼式民居分布图(来源:自绘)

2

漳州传统村落及民居文化区划定

对于传统村落及民居不同的特征因子之间相互作用呈现的一定分布规律,笔者引入文景观区概念,来概括相同或同质性的文化景观特征区域。在前人对文化景观研究的基础上,结合本次研究的对象,笔者认为,漳州传统村路及民居的文化景观区划分应遵循以下五个原则:1)具有同质性的民居景观;2)具有相近的民系;3)具有完整的文化地理单元;4)具有明显文化景观核心区及外围区;5)文化区存在核心区、扩散区及过渡区。

刘沛林教授指出:地理环境并不是最直接可识别因子,它必须通过建筑景观或聚落景观来表达并建立相应的景观意向[4]。本次研究引入选取“民居类型”、“民系”作为漳州传统村落及民居文化景观的主导因子,其余因子作为参考指标,叠合地理环境,以“地理区位+地理环境+民系+民居类型”命名各文化景观区,建立漳州传统村落及民居的各类型的文化景观区。村落形态,如带状、组团状、密集式、自由式等形态在不同的民系与民居类型内具有一定的普遍性,差异性相对较小,地域识别性相对较弱,故没有纳入主导因子范畴。

2.1 以民居类型为主导因子

初步划定文化景观区

在对每个民居类型进行统计与分析的基础上,针对各民居类型分布的重合性及独立性,划定民居文化景观区(如图10)。五凤楼分布清晰,独立分布于漳州北部山区,属华安县内。同时,该地区还存在一定量的围楼式民居,以方形土楼为主,圆形土楼为辅,故该地区单独划定为五凤楼围楼民居文化区;合院式民居的分布与从厝式、排屋式民居具有部分重叠性,针对重叠区域,分别划定从厝合院民居文化区及合院排屋民居文化区。从厝二字提前,主要是为了突出闽南地区该民居类型的典型性。西南部丘陵地区主要存在围楼式及排屋式两种类型民居,且数量较大,主要分布在平和县、诏安县西北部、云霄县北部,将该地区划分为围楼排屋民居文化区。西部南靖县山地地区民居类型相对单一,以围楼式民居为主,故将该地区划定为围楼民居文化区。

图10 民居类型文化区初步划分(来源:自绘)

2.2 民系文化景观分布

以乡镇为地理单元,结合各民系传统村落的分布,形成漳州传统村落的民系文化景观图谱。针对各乡镇民系的具体情况,可划分为客家民系、福佬民系、客家-福佬混合民系、畲族四个类型。其中,畲族是古代闽越人的后代,随着中原文化及客家文化的不断冲击,逐渐式微,规模较小,不是漳州的主导民系,故不纳入本次研究范畴。如图所示,福佬民系占据漳州大部分地区,客家民系则存在一南一北两个聚集区,分别是南靖县西部、平和县南部、诏安县北部、云霄县北部,即平和-云霄-诏安三县交界地带。同时,云霄县的下河乡、和平乡以及诏安县的建设乡、白洋乡四个乡镇的传统村落民系中福佬与客家民系数量相当,故称之为福佬与客家混合镇区。由此可见,漳州形成了以福佬民系为主,客家民系为辅的传统村落与民居文化景观(如图11)。

图11 漳州民系文化景观分布图(来源:自绘)

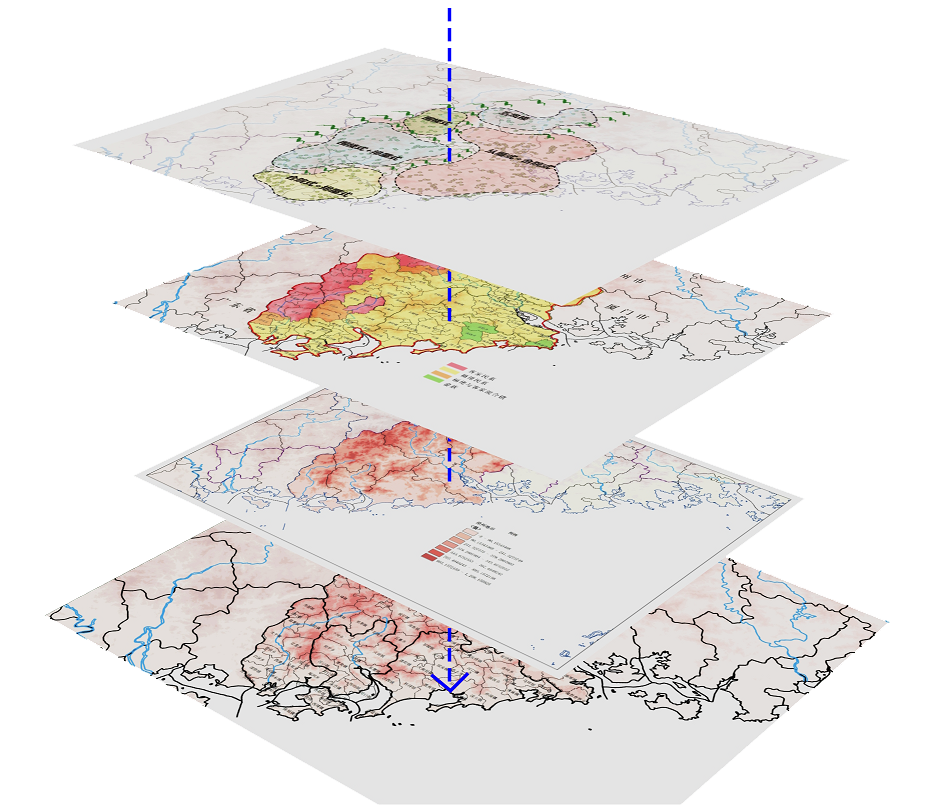

2.3 文化区生成

在生成民居类型文化景观区及民系文化景观区的基础上,叠合漳州的地理环境及行政区划(如图12),以“地理区位+地理环境+民系+民居类型”为命名,形成漳州传统村落及民居的文化景观区划。分别是——漳州东部九龙江平原-福佬从厝合院民居文化景观区、漳州南部沿海平原-合院排屋民居文化景观区、漳州西北部博平岭山区-客家围楼民居文化景观区、漳州西南部-客家福佬围楼排屋民居文化交融区、漳州北部山区-福佬五凤楼围楼民居文化景观区(如图13)。

图12 民居文化区、民系分布图与地理环境、行政边界的叠合分析(来源:自绘)

图13 漳州传统村落及民居文化区(来源:自绘)

3

漳州传统村落及民居各文化区特征

3.1 漳州东部九龙江平原-

福佬从厝合院民居文化区

该文化区位于漳州东部,包含主城区、长泰县(全境)、龙海市(全境)及漳浦县大部分地区,是漳州水域资源最丰富、人口密度最大的地区,也是漳州的核心经济区。文化区北部与泉州、厦门接壤,并同属于福佬文化核心圈层,语言均以闽南语为地方方言。

(1)划定文化核心区、文化扩散区

及文化过渡区

文化核心区位于九龙江入海口处的周边区域,涵盖主城二区及龙海市东园镇、海澄镇等地区。该地区是目前漳州的经济与文化中心,比邻泉州的区位使得该地区文化底蕴较为深厚,具有密集分布且文化景观保存完好的的从厝及合院式传统村落群,文化景观具有较强典型性和标志性。著名的闽南古村落——埭美村、洪坑村就位于该核心区。同时,该地区还是明代漳州月港所在地,历来商贾云集,与外界交往频繁,是漳州对外交流的窗口;过渡区位于该核心区北部、西部及南部等乡镇,其文化景观相对核心区更具丰富性,文化景观也相对混杂。文化区内部其余地区为扩散区,扩散区的文化景观进一步呈现多元糅合特征,但仍然以从厝式和合院式民居为主。同时,该区域围楼式民居开始出现,与周边文化区的交流相对频繁(如图14)。

图14 福佬从厝合院民居文化区及其核心区

(来源:自绘)

(2)文化景观特征

传统民居:文化区内的民居以从厝式和合院式为主。从厝式民居方面,存在由大家族聚居的大型从厝式民居,即多核单从、多核多从类型的从厝式民居。该类型民居主要分布在文化核心区南部,与该地区紧张的人地关系有关。同时,还存在具有强烈向心性的包厝式民居,该民居类型是从厝式民居适应宗族社会、满足风水观念等因素的产物。合院式方面,存在数量较多的多座落、多间过等大型合院式民居。该文化区还镶嵌有诸多土楼、土堡,以漳浦县最为典型。这些土楼土煲规模相对客家土楼较小,大多建于明清时期,防御性较为突出,居住属性相对偏弱,这与该地区历史上防御倭寇、山贼因素有关。本文化区受到以泉州为代表的红砖民居文化影响,多数民居以红砖为外墙,装饰上也沿袭了泉州地区民居的精美细致,石雕、砖雕、木雕等最为突出。具有标志性的燕尾脊屋顶同样是该文化区的民居的一大特点(如图15)。

从厝式

民居

燕尾脊

屋脊

典型从厝式

村落布局

图15 福佬从厝合院民居文化区文化景观(自摄)

传统村落:由于本文化区地处平原地区,且地少人多,故多数传统村落规模较大,形成了成片的传统村落集聚区。村落形态以密集式和网络式为主,规模多在5-10公顷左右。村落内部空间紧凑、街巷密布,祠堂与风水堂是村落的核心空间。

3.2 漳州南部沿海平原-

合院排屋民居文化景观区

该文化区位于漳州与潮汕的交界地区,具有边缘区位特征。文化区内地形以平原为主,涵盖漳州诏安县、云霄县、东山县及漳浦县。传统村落包括福佬与客家两大民系,以福佬民系为主。福佬民系分布在沿海平原地区,客家民系则分布于山区,是典型的福客融合文化区。

(1)划定文化核心区、文化扩散区

及文化过渡区

文化核心区位于云霄县,涵盖东夏镇、火田镇等镇区。云霄县是唐代“开漳圣地”所在地,有漳州文明发源地的美称,是漳州文化兴起的地区,具有大量保存完好的闽南民居群,如菜埔村、溪口村等,故将此地区划定为该文化区的核心区。文化扩散区位于诏安西潭乡、深桥镇及云霄的常山华侨农场,这三个乡镇均存在合院式与围楼式民居类型,是福佬与客家民系的交汇地带。其余地区为文化过渡区(如图16)。

图16 福佬合院排屋民居文化区及其核心区

(来源:自绘)

(2)文化景观特征

传统民居:该文化区民居类型以常见的合院式及排屋式为主,合院式规模相对于其他居文化区而言较小。合院式及排屋式民居多为硬山屋顶,燕尾脊弧度相对较小,装饰较为简洁。从北至南,民居的红砖外墙现象逐渐弱化,并向青砖外墙转变,一定程度上体现了闽南文化在此区域影响逐渐减弱的特征,南部的潮汕文化对该地区具有一定的影响。沿海地区还存在一定数量的土堡和寨堡,规模相对漳浦县更大,墙体厚实,防御性较强,这两种类型民居的产生同样与该文化区历史上面临的沿海倭寇治乱与防范西部山区的山贼有关(如图17)。

传统村落:该地区的村落规模主要集中在5-10公顷左右,组团关系以散点式布局为主,村落形态则以密集式和网络式为主。这一现象与该地区沿海广阔的平原地形和应对夏季炎热气候有关。同时,诏安地区还存在少数的围寨式村落,该种村落组织一方面有利于防范为界入侵,另一方面也适应大宗族聚居的需求。

云霄县民居

诏安县村落

图17 合院排屋民居文化景观区文化景观(自摄)

3.3 漳州西南部-客家福佬围楼排屋

民居文化交融区

该文化区位于漳州西南部,西部紧邻客家文化核心区龙岩市和潮汕地区,具有文化交汇地带的区位特征,故该地区均有福佬与客家民系分布。文化区内地形地貌较为丰富,以丘陵和山地为主,平原较少。丰富自然环境也产生了多种民居及村落形态。山地和河流的走势是影响该文化区内村落选址的重要因素。

(1)划定文化核心区、文化扩散区

及文化过渡区

该文化区南北呈现一定的差异特征,北部主要为福佬人聚集区,南部则主要为客家人聚集区,但文化区全域存在形态相近的民居类型。故将本文化区一南一北划定两个文化核心区,分别位于平和县的坂仔镇、小溪镇以及诏安县的官陂镇、霞葛镇秀篆镇。平和县是福佬人从沿海向西迁徙的重要目的地,具有规模最大、形态最完好的闽南土楼群,而诏安县则是客家人从赣闽粤交界处向东迁徙的终点,同样具有大规模客家土楼。文化过渡区主要位于文化区东北部紧邻福佬文化核心圈层的乡镇,该区域是闽南土楼向从厝合院式民居过渡的区域。其余地区为文化扩散区(如图18)。

图18 客家福佬围楼排屋民居文化交融区

(来源:自绘)

(2)文化景观特征

传统民居:文化区内民居类型以围楼式和排屋式为主。南部诏安县的围楼式民居与典型的客家围楼不同,该地区围楼形制多样,存在圆形、半月形、马蹄形和其他异形围楼,并以圆形为主,侧面体现了该地区受到客家文化影响相对有限,民居形制的典型性也相对较小。而北部的福佬系围楼,多以圆形为主,形制完整,规模较大,围楼周边出现从厝特征,体现了该地区受到福佬文化核心圈层的影响。排屋式民居方面,该地区排屋式民居主要分布于丘陵地区,规模相对于沿海地区排屋式民居更大,建筑长度更长,这与长条形排屋式民居适应地少人多的客观条件有关(如图19)。

传统村落:有限的土地条件使得该文化区内村落组团形成以河流为组织骨架的串珠式和散点式为主。村落形态上则以密集式、组团式和自由式为主。多数村落结构的组织均受到周边山水地形的限制,村落内部空间紧凑,单体较大的围楼式民居与排屋式民居相互混杂,围楼式民居一般带有风水塘,形成具有中心节点的村落组织特征(如图19)。

云霄县和平乡

村落布局

诏安县陈龙村

平面布局

图19 客家福佬围楼排屋民居文化交融区文化景观(来源:Google Earth)

3.4 漳州西南部-客家福佬围楼排屋

民居文化交融区

该文化区位于漳州西北部山区,属南靖县境内。宏观区域角度上,南靖所属的客家文化是赣闽粤交界处客家文化核心圈的延伸。文化区内海拔相对沿海平原较高,山地地形较为复杂,是客家族群繁衍生息、抵御外界干扰的首选之地,福佬族群也相对难以靠近,故该地区呈现出相对完整、纯粹的客家民居文化景观。

(1)划定文化核心区、文化扩散区

及文化过渡区

文化核心区位于梅林镇、书洋镇两个纯客家镇区,这两个镇内村落成片规模较大,方圆围楼数量众多,形制完整, 是西部客家人迁徙至南靖最先的落脚点。两镇内还保留有客家人敬祖、重教的优良传统,并且拥有六个国家级传统村落。由于该文化区面积相对较小,剩下地区为文化扩散区,无明显的文化过渡区(如图20)。

图20 客家福佬围楼排屋民居文化交融区及其核心区(来源:自绘)

(2)文化景观特征

传统民居:该地区主要民居类型为土楼,形制以方形和圆形为主,单体规模相对较大,通常为3-5层,还存在少数的椭圆形、异形土楼。土楼的大小与宗族规模、地形地貌有关。土楼展现了客家人宗族内部联系紧密、一致防御对外的社会组织结构。整体上,本文化区是典型的客家土楼集聚区(如图21)。

图21 南靖县围楼村落(来源:Google Earth )

传统村落:由于山形地势的原因,土楼村落以独立式布局为主,村与村之间相隔较远。村落主要依托山谷河流,山间盆地进行营建布局,村落的规模大小也与地形条件和宗族大小有关。村落内部一般布局有祠堂、风水堂、书院等文化空间,展现了客家人重文兴教的传统。

3.5 漳州北部山区-福佬五凤楼围楼

民居文化区

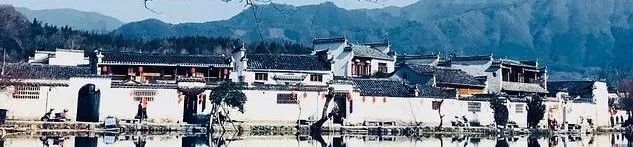

北部山区的福佬五凤楼围楼民居文化区是漳州最具独特性的文化区。本文化区的五凤楼兴起于清代,是福佬与客家文化相互融合形成的产物。独特的历史背景和地理环境使得五凤楼群保存至今,展现了漳州独具标志性的文化景观。文化区北依泉州,西临龙岩,亦有文化交汇的区位属性。福佬人以家族为单位在此聚居,结合客家人的土楼营造技术和传统的合院式民居形制,融合两大文化民居智慧而逐渐形成。同时,该文化区内还存在少数的土楼。

(1)划定文化核心区、文化扩散区

及文化过渡区

文化核心区位于拥有“土楼之王”二宜楼的仙都镇,该镇内同时拥有规模较大的五凤楼群,文化景观具有明显的代表性。文化过渡区位于北部、西部和南部的边缘乡镇,西部的和溪镇五凤楼群相对较少,土楼数量逐渐增多,受到客家文化的影响较大;北部的湖林乡由于紧邻泉州,合院式民居开始增多,五凤楼数量同样相对较少;南部的新圩镇靠近漳州市区,地势相对较低,民居的防御性要求减小,故五凤楼数量也逐渐减少。除此之外的区域均为文化扩散区(如图22)。

图22 福佬五凤楼围楼民居文化区及其核心区

(来源:自摄)

(2)文化景观特征

传统民居:文化区内以五凤楼民居为主,围楼次之。五凤楼的规模体量相对赣闽粤地区的五凤楼较小,这与该地区聚居单位为家族式为主有关。五凤楼的平面形制包括二堂二横、二堂四横、三堂两横、三堂四横,尤以二堂二横为居多(如图23)。

传统村落:受丘陵和地形的影响,本文化区的村落形态以自由式和沿等高线分布的带状为主。五凤楼民居群布局呈现单体散点、整体聚集的特征,每个五凤楼具有一定的领域感。部分村落同时存在五凤楼和土楼相互依存的景观特征,整体村落随着地形的变化形成错落有致的景象,蔚为壮观(如图24)。

图23 五凤楼群

(来源:网络)

图24 典型村落平面布局(来源: Google Earth)

4

结 语

在地大物博的中国,传统村落与民居的文化景观具有明显的“地域性”特征。漳州因其闽粤交界、海陆之间的区位特征、特定的历史环境背景和独特的自然地理条件,在境内不同区域内形成了特征明显、各具标志性的传统村落与民居文化景观。本文通过对656个传统村落的数据建构、特征因子的逐个分析与叠合分析,结合文化景观、文化区的相关概念形成漳州五大传统村落与民居文化区,并对每个文化区进行文化景观现象的总结和分析,全面展现了漳州传统村落与民居空间分异的“地域性”。

参考文献(上滑查看全部)

*本文为2021中国城市规划年会论文。

【免责声明】本公众号发布的内容仅供学习交流使用,不以任何形式进行牟利。内容版权归原作者所有。如有侵犯您的权益,请及时与我们联系,我们将于第一时间协商版权问题或删除内容。内容为作者个人观点,不代表本公众号立场和对其真实性负责。

你可能还想看这些

【墙报】传统村落保护中的乡村治理经验等 | 乡村规划⑦

点击图片阅读全文

【墙报】区域视角下的传统村落保护体系构建初探等 | 城市文化遗产保护④

点击图片阅读全文

文章精选 | 基于知识图谱的徽州传统村落研究进展与趋势

点击图片阅读全文

原文始发于微信公众号(中国城市规划):理论研究 | 文化景观视角下的漳州传统村落及民居空间分异研究

规划问道

规划问道