社区生活圈建设是我国城市高质量发展的必然要求。然而,当前社区生活圈建设存在以下问题:对异质化的人口特征响应不足,其范围规模及要素配置的精准度有待提高;与城市建成环境不相匹配,对生活圈内空间组织形式的引导精细度有待加强;对整体建设统筹实施、市场居民多方参与的开发实施推动不足。因此,济南针对社区生活圈建设,探索建立“目标愿景—核心视角—调控手段—规划维度—行动计划”的整体治理框架,提出从时间、空间、人共享共融的视角出发,强调基于不同人群的出行特征及需求,划分生活圈单元、精准配置生活圈要素;基于不同建成环境空间特征及时空资源匹配,以多元生活圈要素类型引导、全生命周期实施管理为手段进行管控,有效指导了城市发展。

当前,我国城市进入高质量发展的新阶段,国土空间规划更加注重以人为本,将规划治理重心下沉到社区基层,以便为居民提供精细化的服务供给。近年来,从社区居民日常生活需求角度出发的“社区生活圈”概念受到学界广泛关注。自上海在2014年首次提出“15分钟生活圈”概念后,很多大中城市随之开展了积极探讨和先行实践,但在理论方法、操作机制、实施手段等方面仍未形成统一认识。2017年,济南市自然资源和规划局按照市委市政府工作部署,组织编制了《济南“15分钟社区生活圈”专项规划研究》,重点对居民服务需求、公共服务要素供给、生活圈空间布局、实施与治理机制展开研究,力求构建济南安全、友好、舒适的社会基本生活平台,探索完善大城市社区生活圈的规划方法与路径。

“社区生活圈”起源于日本,后扩展至韩国、新加坡等地。我国将其定义为“是在适宜的日常步行范围内,满足城乡居民全生命周期工作与生活等各类需求的基本单元,融合宜业、宜居、宜游、宜养、宜学等多元功能,引领面向未来、健康低碳的美好生活方式”。其核心内容为以居民的步行能力为尺度范围,完善基础设施和提高公共空间的配置水平。

目前,学界主要根据居民的行为轨迹大数据和相关规划的可操作性,结合既有行政边界、交通边界、规划边界划定社区生活圈,多为面积在2~3 km²、半径为0.8~1.5 km的地块。关于公共服务设施配置的研究,主要包括基于居民行为特征及需求的设施评估满意度调查,以及面向不同类型人群的公共服务设施优化。也有学者关注提高公共服务设施供给活力的全生命周期工作,包括通过统筹建设加快设施供给、通过共享机制提高设施运作效能等。

社区生活圈规划在实际操作中仍存在诸多挑战:一是对异质化的人口特征响应不足,生活圈范围规模及要素配置的精准度有待提高。大城市人口存在很强的异质化特征,当前如何根据居民的分布、出行、需求等特征,精准提供生活圈要素,尚缺乏深入讨论。二是与城市建成环境不相匹配,生活圈内空间组织形式的引导精细度有待加强。如何响应居民多样化需求,结合生活圈空间组织形式(目前主要分为中心集中型、线性分布型、多中心分散型等)高效组织设施资源,需要加强研究。三是对整体建设统筹实施、市场居民多方参与的开发实施推动不足。虽然很多设施通过“配建—移交”的开发方式来提高市场积极性,但是仍面临各自配建难以实现整体统筹的难题。

近年来,济南外来人口增幅逐年上涨,但新老城区人口密度差异明显,从老城区至城市外围呈现逐步递减状态,并且人口老龄化程度逐步加深、低龄人口稳步上升。差异化的人口分布,给社区服务提出了多元化要求,未来对社区老年友好设施和学龄前托管教育服务的需求会出现较大增长。

城市大型公共服务设施建设较为集中,但部分街道与社区的基层公共服务设施存在缺口,个别设施建设标准较低。加上老城区人口密度较高,老龄化程度高,居民对公共服务设施与活动空间的需求较大,空间资源与需求不相匹配。此外,新城大路网建设和机动化出行比例提高,使得公共服务设施的步行可达性降低,出行环境有待优化。

城市新开发区域受限于拿地时效性、土地权属性等因素,难以保证在一段时间内统筹开发一个片区,导致公共服务设施落地性大打折扣。而老城区缺乏通畅的更新路径,公共服务设施的建设实施路径更是漫长。在后续运营管理上,公共服务设施建成后移交难、对象不明确,有部分设施存在挪作他用、管理运营不佳且服务品质不高等情况。

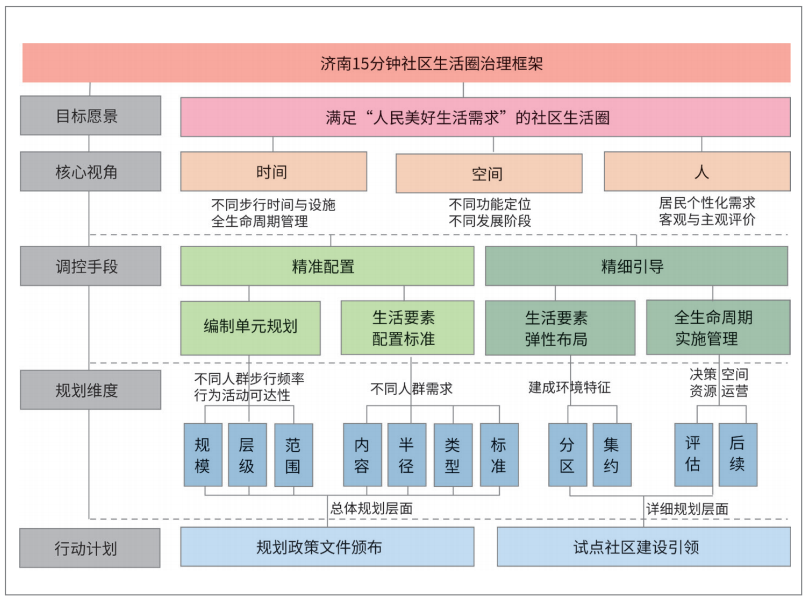

针对济南居民分布空间异质性强、需求多样化、现状社区生活服务要素不足、公共服务设施步行可达性差、新老城区建成环境差异明显等问题,本文探索建立“目标愿景—核心视角—调控手段—规划维度—行动计划”的整体治理框架(图1)。

图1 济南15分钟社区生活圈治理框架示意图

同以往以空间手段为主的传统规划相比,社区生活圈规划应当是时间、空间、人相融合的新型规划。首先是以人为中心,在厘清居民不同出行时间、方式、能力特征的基础上,更重视居民多样化的个人需求与主观评价。其次是重视时间,尝试将居民不同的步行时间与生活圈要素分布相结合,探索各类要素分布如何满足全类型居民的生活时间安排。最后是重视空间,加强空间规模、结构、各类要素布局等与人和时间的匹配。

对于当前社区生活圈建设对异质化的人口特征响应不足、生活圈范围规模及要素配置的精准度有待提高等问题,应强化生活圈要素精准供给的调控手段,包括基于不同人群的出行特征及需求,根据编制单元划分、生活圈要素配置标准精准配置要素,以及基于不同建成环境的空间特征和时空资源匹配,以多元生活圈要素类型引导、全生命周期实施管理为主进行精细管控。

在总体规划层面,着重根据编制单元划分、生活圈要素配置标准,明确社区生活圈规模、层次、范围等规划内容;在详细规划层面,着重体现多元生活圈要素类型引导、全生命周期实施管理,明确社区生活圈类型、分区、评估等规划内容。

社区生活圈的实施建设是整个治理框架得以实现的关键难题,可通过制定响应规划政策文件、试点社区先行引领的行动计划,增强实践性。

4.1.1 社区生活圈规划编制单元的规模、层级和范围

(1)结合不同人群对各类设施的可达性,确定社区生活圈的规模和层级。

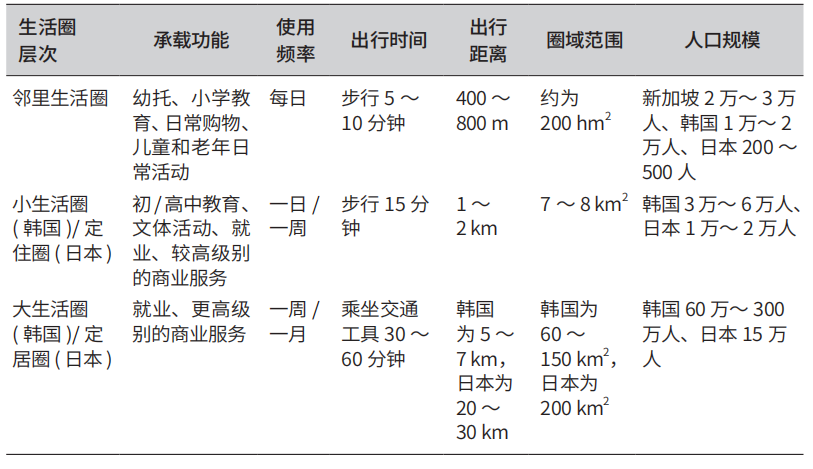

考虑到亚洲居民的生活和出行方式更为相近,本文借鉴韩国、日本、新加坡的相关经验(表1),根据人不同频率(每日、每周、每月、每季度)的行为活动来划分生活圈层次。根据问卷调查结果,济南居民中的老年人和儿童的高频步行时间范围为5~10分钟,部分可延至15分钟,中青年人的高频步行时间范围为15分钟,部分可延至30分钟。因此,结合城市居住区规划设计标准和城市行政管理要求,可划分“街道—居委”两级生活圈,其中街道级生活圈依托街道办事处,服务5万~8万人口,并覆盖10~15分钟步行范围,主要提供一定规模的服务设施;社区级生活圈依托社区居委会,服务0.8万~2万人口,并覆盖5~10分钟步行范围,主要提供居民日常高频使用的服务设施。

表1 亚洲不同国家生活圈规模的比较

(2)结合人口空间分布及建成环境特点,划定社区生活圈范围。

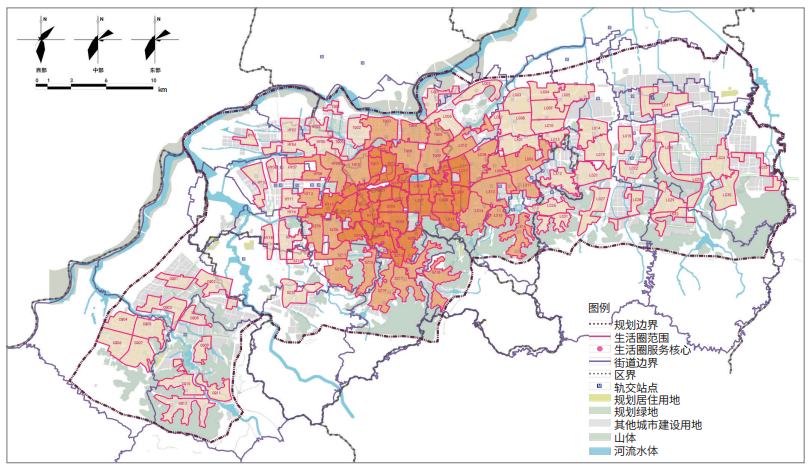

综合考虑不同城市区域的人口密度与步行时间因素,划定具体社区生活圈范围。先根据老城区、新城区、新规划区3类城市区域的现状及人口密度,初步划定分区域的社区生活圈规模,在保证社区生活圈空间相对完整的基础上,对街道边界进行合并、拆分等调整,最终确定老城区、新城区、新规划区3类区域的社区生活圈面积分别为2~4 km2、4~8 km2和3~5 km2,3类区域共计划分社区生活圈114个(图2)。

图2 老城区、新城区、新规划区3类区域的社区生活圈布局规划图

4.1.2 社区生活圈要素配置标准

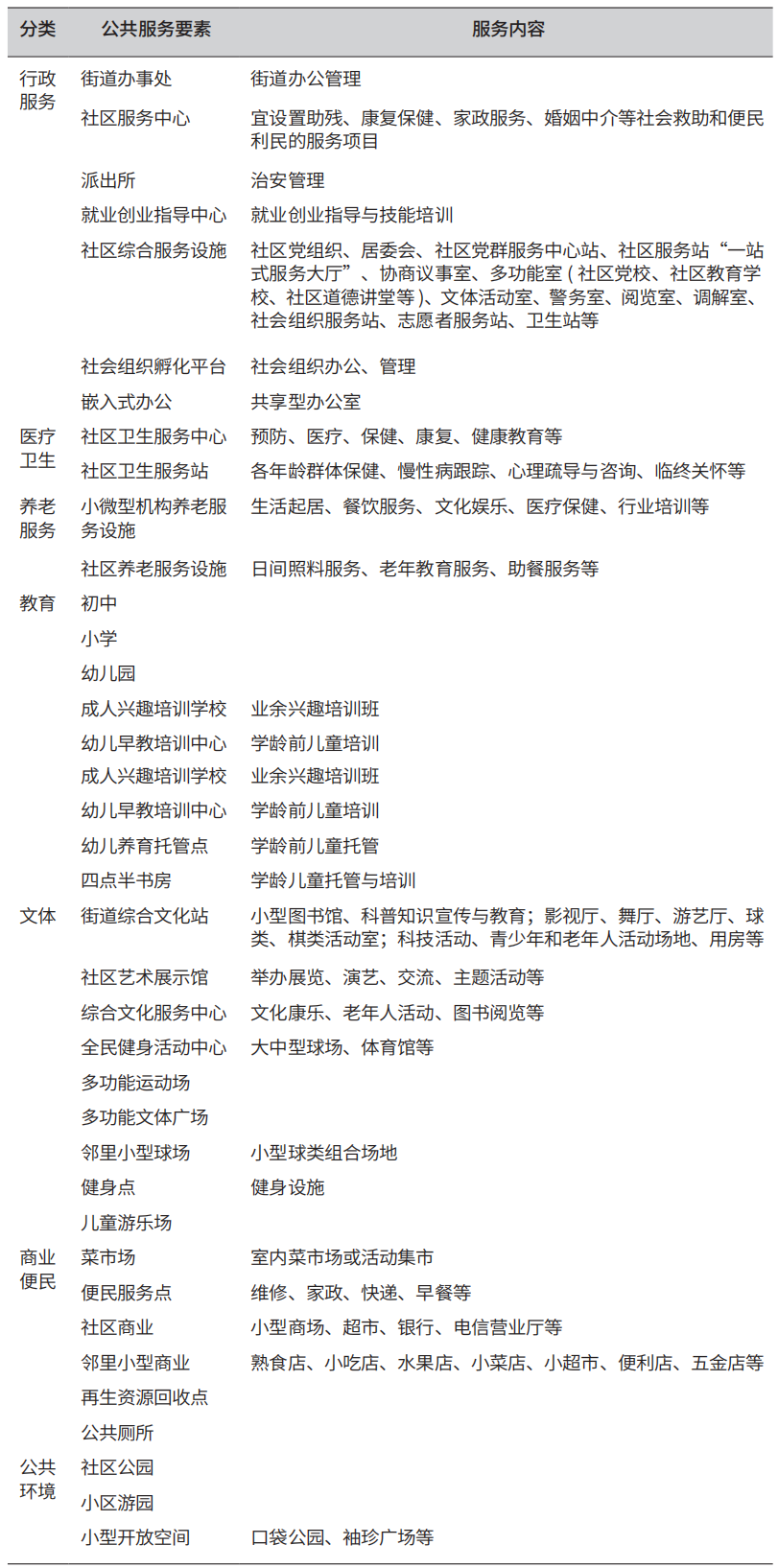

(1)拓展满足居民多层次需求的服务要素内容。

本文以马斯洛需求层次理论为基础,兼顾不同年龄段(老年人、中青年人与儿童)和不同收入人群(中低收入者与高层次人才)的多层次使用需求,配置生活圈服务要素(表2),提供便利快捷的日常生活服务、健全周到的长者照料服务、全龄覆盖的教育培养服务、充足多样的文体娱乐服务、全面优质的医疗服务和灵活的社区就业服务等。

表2 公共服务要素及服务内容一览

(2)设置衔接两级生活圈的生活要素服务半径。

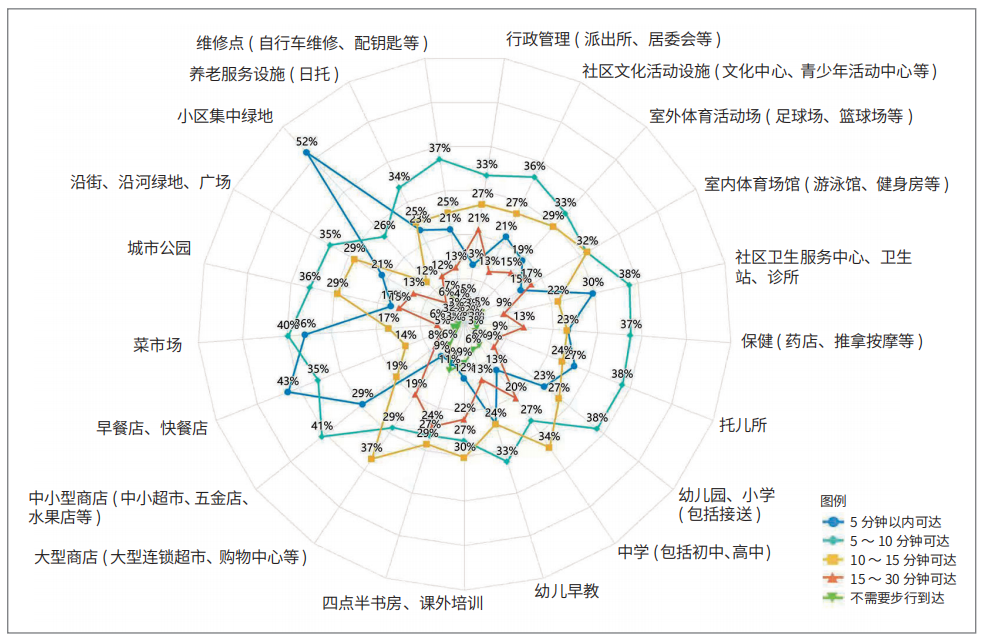

为解决现状社区公共服务设施覆盖率与不同类型居民使用率存在一定差距的问题(图3),尽可能让公共服务设施惠及更多人群,本文从不同人群的行为特征规律出发,力求提供完善、多元的公共服务,如老年人与儿童使用率较高的设施,在设置时要以便利到达、尽量不穿越城市主要道路为原则,同时结合“街道—社区”两级生活圈,设置“使用频率低/出行距离不敏感—使用频率高/出行距离敏感”的公共服务设施。

图3 居民社区公共服务设施使用特征图

(3)多元化配置社区生活圈服务设施。

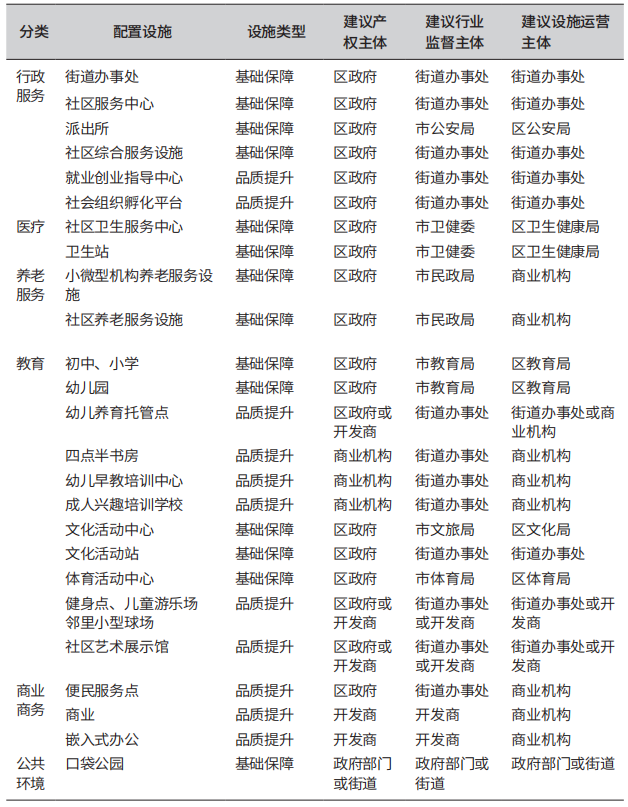

将生活需求设施分为基础生活保障型和品质提升型两类,完善生活圈服务设施菜单。其中,基础生活保障型设施强调满足居民的基本生活需求,强制配置社区养老、基础教育、文体和公共空间等设施;品质提升型设施则可选择性配置,以提升居民幸福感。

(4)规范生活圈服务设施建设标准。

本文参考国家标准和相关管理部门的行业标准,以及北京、上海等城市标准,结合济南当地情况,提出包括建筑面积、用地面积、其他控制指标(主要为千人指标)、服务半径、布局引导的设施配建指标标准。

4.2.1 社区生活圈要素的灵活布局

(1)分区弹性控制设施规模。

考虑到新老城区建成环境差异性较大,老城区设施密集、空间有限、更新难度大,本文提出老城区范围内的设施在保障建筑面积的前提下,用地面积按标准的70%配置,在多种设施复合设置的情况下,设施的建筑面积可在建议值的基础上考虑折减。

(2)促进公共服务设施集约复合设置。

为应对城区内不同空间组织形式,倡导相近功能设施集约化布局,本文提出“一站式”和“一条街”布局模式。其中,“一站式”布局模式指的是引导街镇级、邻里级公共服务设施集中复合设置,形成复合高效的服务配套中心;而对于老城区等难以形成服务配套中心的区域,引导公共服务设施沿重要的生活性街道两侧集中布局,形成“一条街”布局模式。

(3)优化不同类型生活圈的规划引导。

本文对老城区、新城区、新规划区分别提出街镇生活圈和邻里生活圈内部建设模式引导。例如,对于亟须进行更新的老城区,街道服务设施应主要采用沿街分散式布局的模式,结合轨道交通站点或公交枢纽进行设置,并鼓励临近大型公园布局;邻里服务设施应重点利用住区沿街建筑底层进行设置,并通过绿道串联各个设施及公共空间节点。

4.2.2 制定全生命周期实施管理机制

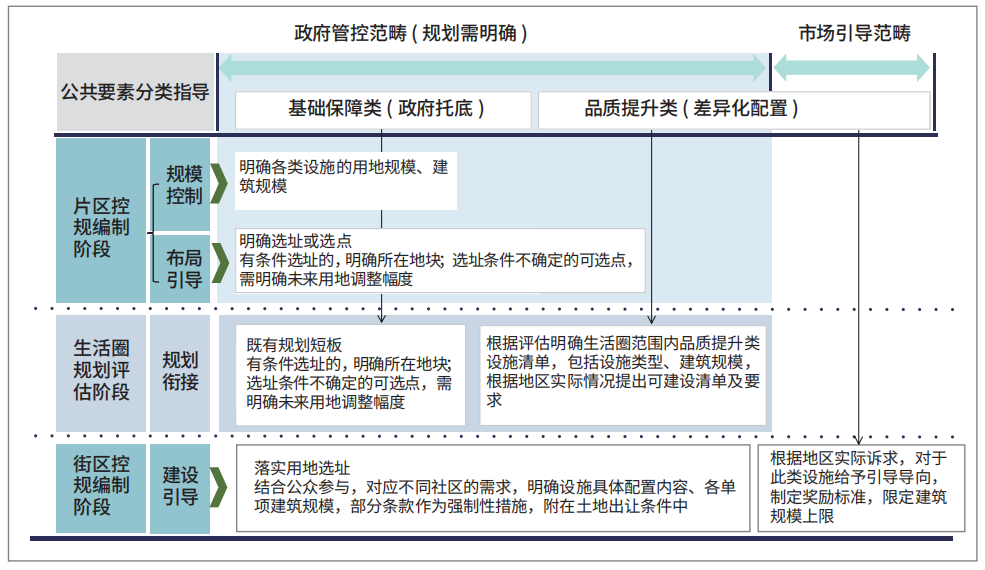

本文提出“决策—空间—资金—运营”全生命周期管理模式。对拟出让地块所在的生活圈开展生活圈规划评估,并提出相应的生活圈要素增配清单,未经评估的土地不予出让(图4)。明确不同公共服务要素建设、投资、管理的主体和权责,完善后续产权移交和运营管理机制(表3),并通过政府购买、扶持组织、居民参与等多种方式,扩宽运营费用渠道。

图4 生活圈规划评估和法定规划关系示意图

表3 生活圈服务要素落实部门

为便于全市管理部门、专业技术人员及广大市民了解,济南市自然资源和规划局于2019年初发布《济南15分钟社区生活圈规划导则》,将其作为全市生活圈规划编制和建设实施的重要依据。同时,制锦市街道通过城市更新,已落实规划所确定的便民菜市场建设、日照中心打造、东流水滨河路整治等项目;王舍人街坊已按评估要求编制控规,并已批复实施,有效地指导了城市发展。

本文以《济南“15分钟社区生活圈”专项规划研究》为例,探索建立“目标愿景—核心视角—调控手段—规划维度—行动计划”的整体治理框架,提出从时间、空间、人共享共融的视角出发,强调基于不同人群的出行特征及需求,划分生活圈单元、精准配置生活圈要素;基于不同建成环境空间特征及时空资源匹配,以多元生活圈要素类型引导、全生命周期实施管理为手段进行管控。重点落实总体规划层面的社区生活圈规模、层次、范围、内容、标准、类型,以及详细规划层面的分区、集约、评估等规划内容,并构建了合理的规划编制体系,有效指导了相关城市片区和社区建设。

本次研究项目作为宏观总体层面的规划,在社区调研的深度上有一定局限性。未来仍需继续加强研究和探索力度,总结规划实施应用情况,并将其更好地纳入国土空间规划法定框架内。

【作者简介】

吕大伟,硕士,高级工程师,济南市规划设计研究院国⼟空间规划研究所副所长。

周 东,通讯作者,硕士,高级工程师,济南市规划设计研究院副总规划师、规划三所所长。

邵 莉,硕⼠,研究员(正⾼⼆级),济南市规划设计研究院院长,享受国务院政府特殊津贴专家,省级领军⾼层次⼈才,⼭东省城市规划⼤师。

刘 巍,硕士,高级工程师,济南市规划设计研究院技术质量部负责人。

崔晓光,硕士,工程师,现任职于济南市规划设计研究院。

文章来源:规划师杂志

原文始发于微信公众号(中国国土空间规划):济南15分钟社区生活圈要素精准供给探究

规划问道

规划问道