【编者按】 为了更好地推广学者的研究成果,我们将不定期地推送一些尚未见刊的稿件的精华观点,以飨读者。本文为本刊已录用文章《城市更新中街道层级治理的“刚弹失调”困境解析》的精华版,作品的发布已取得作者授权。欢迎读者指正、讨论。在此感谢在百忙中抽出时间撰写精华版的作者,你们的努力让学术论文的阅读体验变得更好。

城市更新已成为高质量发展的必然要求与未来城市治理的重点抓手。街道办事处作为行政层级的“终点站”与公众自治的“把关人”,既是城市更新项目的关键执行者,又是衔接上位政策规划与基层社会诉求的重要纽带。随着政府治理架构“重心下移”和“权力下放”(图1),街道办事处的城市更新任务愈加繁重。纵观我国一线城市更新政策文件,街道办事处的职能较少被提及,而在实践中,街道办事处已然承担了贯穿更新全流程的复杂任务(图2)。在此矛盾情形下,街道办事处往往陷入“刚弹失调”的治理困境。

图2 南京市秦淮区街道办事处在城市更新实践中的职能总结

资料来源:作者根据南京市秦淮区调研资料绘制

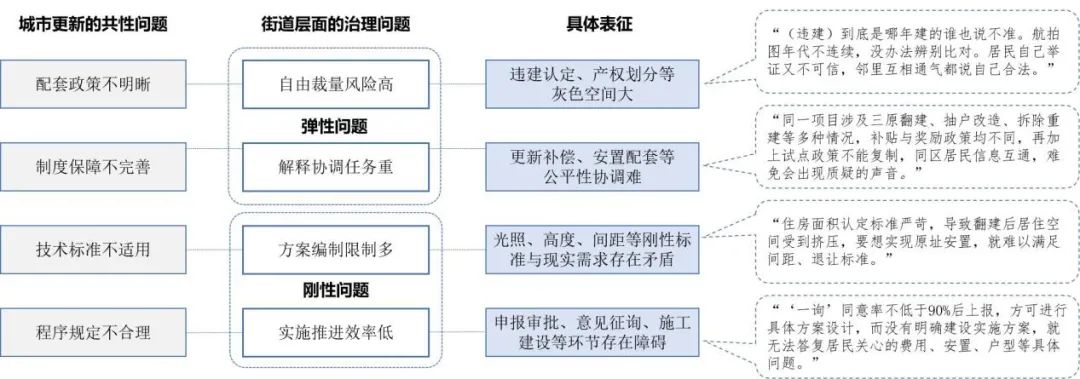

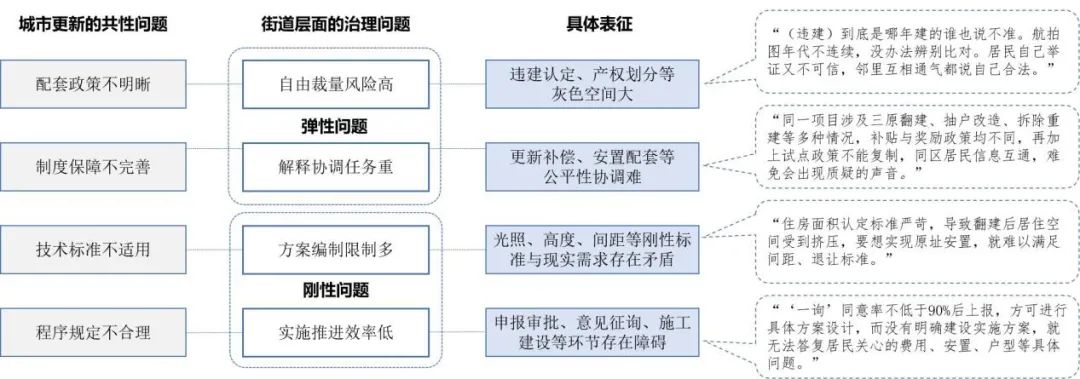

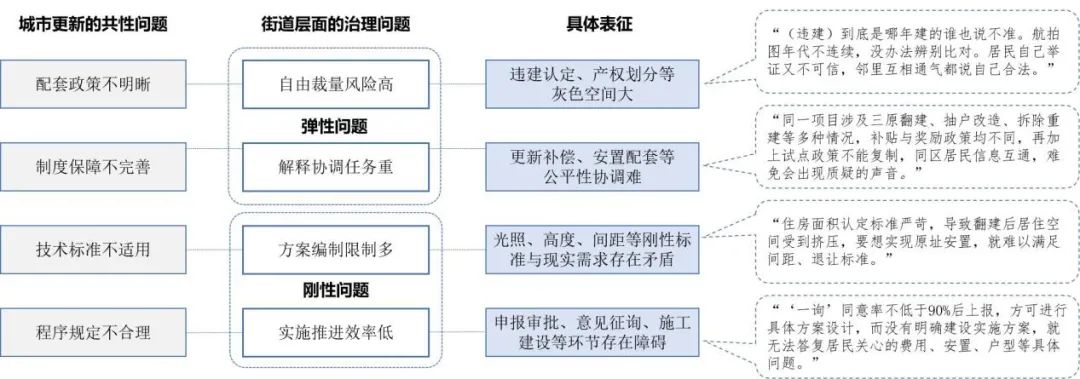

南京是全国首批城市更新试点城市之一,也是街道办事处体制改革的先行军,是研究街道层级城市更新治理问题的典型样本。笔者实地调查走访了南京市秦淮区3个街道办事处与9个城市更新项目发现,城市更新中街道层级治理的“弹性失调”问题主要体现为自由裁量权边界不清、解释性说服任务过重等,而“刚性失调”问题则集中在技术标准刚性和程序刚性对更新效率的阻碍方面(图3)。

图3 街道层面的治理问题分析

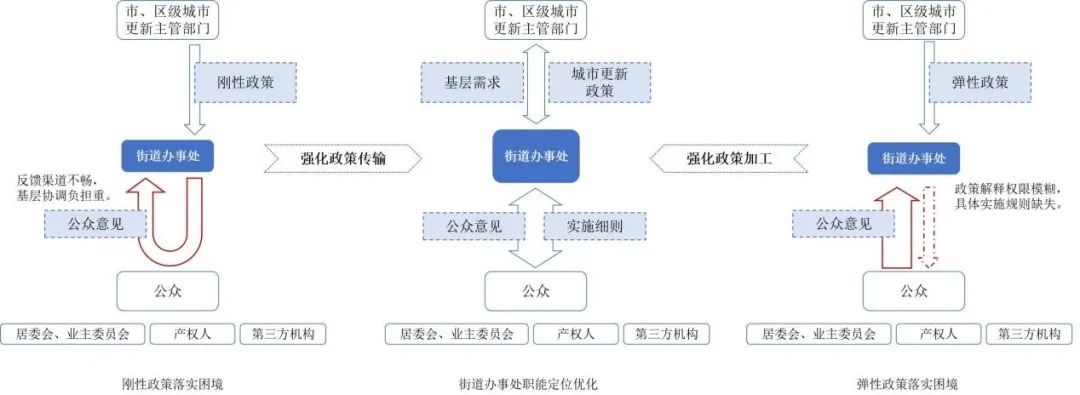

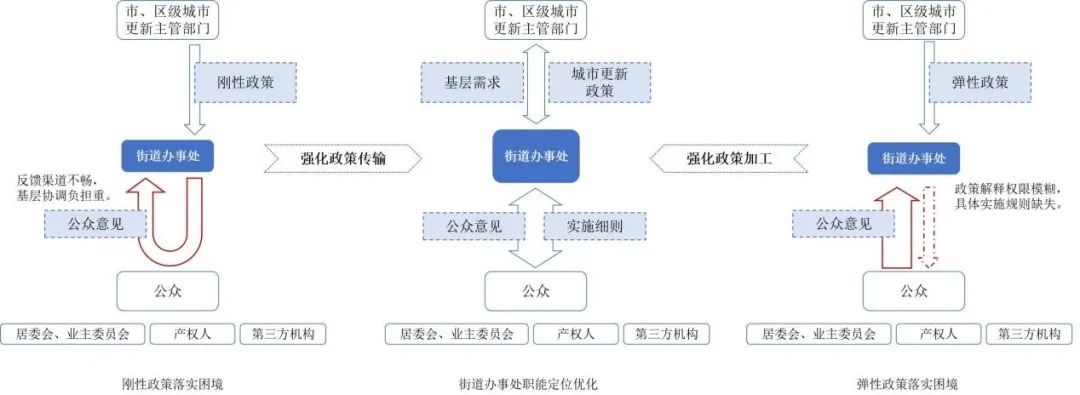

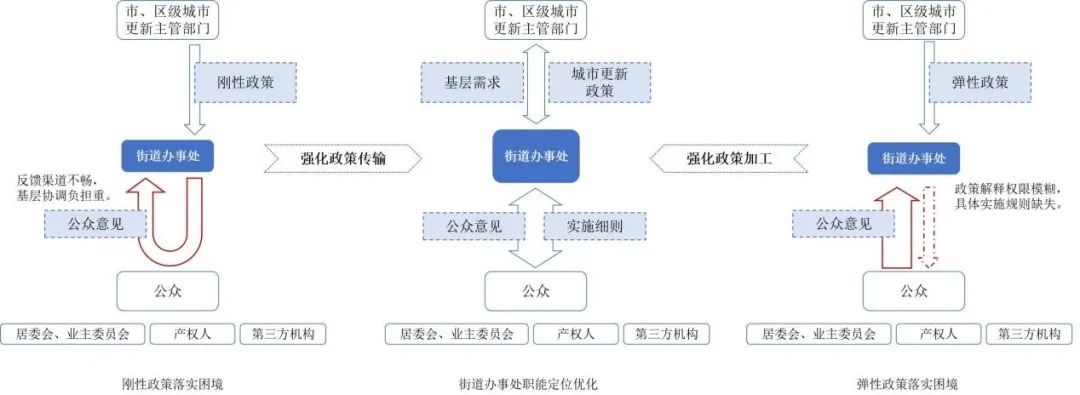

政策体系不完善是导致街道治理“刚弹失调”的直接原因,而府际关系固化与权责失衡则是其深层制度原因,也是基层治理的“通病”。卡尔·多伊奇政治沟通理论认为,有效的府际架构应是一个动态“输入—输出”的沟通体系,包含政策信息、发送者、沟通渠道、接收者、政策反馈等五个有机联结的要素(图4)。从这个角度来看,城市更新治理的“刚弹失调”困境可以理解为街道办事处的角色错位。

图3 街道层面的治理问题分析

政策体系不完善是导致街道治理“刚弹失调”的直接原因,而府际关系固化与权责失衡则是其深层制度原因,也是基层治理的“通病”。卡尔·多伊奇政治沟通理论认为,有效的府际架构应是一个动态“输入—输出”的沟通体系,包含政策信息、发送者、沟通渠道、接收者、政策反馈等五个有机联结的要素(图4)。从这个角度来看,城市更新治理的“刚弹失调”困境可以理解为街道办事处的角色错位。

图4 政治沟通理论视角下的城市更新治理要素

其一,对于弹性政策,街道层级本应作为政策信息的“接收者”和“二次发送者”,即政策的地方化“加工站”,因地制宜地制定实施细则,但实践中往往缺乏对政策弹性空间加以把控的相应权限与能力。

其二,对于刚性标准,街道层级本应扮演好“沟通渠道”,即保障政策上下一致的“传送带”,但往往因反馈渠道不畅,不得不担任政策细化与解释的“中间人”,被动化解规则不适用带来的基层矛盾。

南京等城市更新先发地区,须处理好“政策传输”和“政策加工”两种功能的同一性与对立性,实现其双重身份的合理切换和有机融合。笔者建议:在落实弹性政策时,应从增权容错和赋能减负两方面入手,强化街道“政策加工”的权威性和有效性,扩大其灵活处理具体问题的机动空间;在落实刚性要求时,应从畅通渠道和细化标准两方面入手,推动街道“政策传输”的系统化与标准化,压缩基层的博弈空间,实现从“制定一把好尺子”到“一把尺子量到底”(图5)。

图5 街道办事处实施城市更新的职能优化思路

在治理能力现代化和存量发展的双重背景下,城市更新工作是对街道治理水平的重大考验。归根结底,街道层级政府的职能优化是近期突破城市更新治理基层困境的关键,而面向城市更新系统性矛盾的中长期制度建设仍任重而道远。UPI

作者:江璇,同济大学建筑与城市规划学院,博士研究生

孙洁,南京大学建筑与城市规划学院,南京大学中产化研究中心,助理研究员

耿慧志,同济大学建筑与城市规划学院,教授

欢迎在朋友圈转发,转载将自动受到“原创”保护

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 城市更新中街道层级治理的“刚弹失调”困境解析【抢先版】

图3 街道层面的治理问题分析

图3 街道层面的治理问题分析

图3 街道层面的治理问题分析

图3 街道层面的治理问题分析