今日规划日课推荐三篇文章,第一篇以国外相关研究文献为线索,基于“流”的测度方法演变,从区域中心性测度方法、多中心空间结构识别、区域城市腹地划分和理论模型验证四个方面分析国外研究文献,审视了区域空间结构研究中的“流”数据的类型、特点以及应用。第二篇,介绍了如何基于网络媒介(图片)数据包含的信息,对城市夜景意象作出基本特征识别与大众选择倾向。第三篇文章,介绍了国外开放空间研究演进与前沿热点的分析。

1、“流空间”视角下区域空间结构研究进展

来自:王垚钮心毅宋小冬 国际城市规划

“流”数据类型及应用

这些“流空间”视角下的区域空间结构研究中,人流、资本流和信息流是三种常用的“流”数据。

人流数据的获取通常是交通调查数据或者是客运班次估测。由于西方国家的交通调查统计较为详细(精度可达居住街区),成为人流联系数据的主要来源,但调查数据成本较高;相对而言,航空、铁路等客运班次数据获取成本较低,并且能够用于不同的洲、国家等宏观区域尺度的人流联系,缺点是客运班次无法统计实际上座率以及私家车等个人出行行为,准确性较低。因而早期“流空间”的区域空间结构研究仍旧以模型预测为主,一定程度上制约了研究进展。随着移动终端技术的发展,数据获取门槛大大降低,近期出现了以手机信令数据等移动定位大数据测度人流的研究。移动定位大数据具有样本量较大的特点,并且准确性也能达到交通调查的程度。

随着经济全球化和跨国公司的兴起,城市之间的资本联系日益密切。真实资本流是企业之间的资本业务往来数据,由于涉及公司隐私而无法获得。为此,学界普遍采用企业关联数据替代,即以企业总部机构所在地与其分支机构所在地反映城市之间的经济联系,较适用于不同的国家、洲等宏观尺度的区域研究,推动了世界城市(world city)、全球城市(global cities)、世界城市区域(global city-region)和巨型城市区域(mega-city region)等研究。

信息流常以快递、报纸发行等数据代表,但其自身受空间距离衰减的影响,不能完全体现信息流的特征。随着信息技术发展和互联网时代来临,基于电信和互联网的信息流使得研究能够扩展到赛博空间(cyber space),能够超越空间距离的限制,丰富区域空间的研究领域。在大数据时代下,手机通话数据代表的信息流进一步提高了数据采样率和精确性,也扩展了研究尺度,涉及区域城市腹地、理论模型验证等方面。

近些年手机信令数据、互联网、手机通话数据等大数据的出现,提升了人流、资本流、信息流的测度,有效地推动了区域空间结构研究。从近些年的研究进展来看,不同类型的“流”数据在区域空间结构研究中起到重要推动作用。可以预见,大数据将会带来区域空间结构研究的变革。

“流”数据的特点

(1)“流”数据的优势

“流”数据是区域城市之间真实的空间相互作用,回避了传统数据、构建模型本身具有的明显的等级规模和空间临近性的不足,为“流空间”视角下的区域空间结构研究提供了数据基础。其次,“流”数据带来了研究方法的转变,使得区域空间结构理论的研究从理论模型的“假设—逻辑推理”提升到“假设—逻辑推理—验证—再假设”的阶段,进一步丰富和发展了区域空间结构理论。“流”数据的特点在区域中心性测度方法、多中心空间结构识别、区域城市腹地划分和理论模型验证等四个研究方向上均得到了体现。

(2)“流”数据的局限

泰勒的研究表明同一种流在不同尺度下的区域空间结构存在明显的差异,霍尔证实了同一区域内交通调查数据、企业关联数据分别测算的人流、资本流代表的区域中心性各不相同。不同“流”数据及尺度的差异,也会得出不同的研究结论。从国外近期“流空间”研究文献来看,研究尺度差异会造成研究结果的“量变”,而不同的“流”数据则会引起研究结果的“质变”;同一种流的不同获取方式也会使研究结果产生差异,但这种差异还不是本质上的差异,而是研究数据的样本差异所产生的结果偏差。

基于“流”数据的研究使得“流空间”视角下的区域空间结构研究取得明显的进展,但因数据获取等限制,当前研究对不同流空间的认识还存在不足。绝大多数都采用了单一类型的“流”数据,缺少采用多种“流”对同一区域的研究。不同类型的“流”数据在不同研究尺度下如何使用,结果会有何种的差异,均有待深入探讨。

图 中心地理论(左)和中心流理论(右)

点击查看原文全文: “流空间”视角下区域空间结构研究进展

2、城市夜景意象的网络媒介研究视角

来自:李云 赵渺希 等 规划师杂志

(1)城市夜景意向研究的时空差异性。

现有城市空间意象研究更多关注日间状态下城市空间的构成要素、空间结构及现有城市意象特征等方面,较少涉及城市夜间空间意象研究。然而,后工业社会的发展使得居民的夜晚休闲时间增多,城市空间夜景在展示城市形象和满足居民活动中起着至关重要的作用。

城市的“夜”与“昼”是其存在的两种不同状态,人们在昼、夜间对城市空间的使用有明显的差异,以致活动场所大多会发生空间转移且同一个城市空间在昼夜间所承载的功能也很可能不同。例如,意大利米兰市基于手机基站数据而进行的城市移动景观研究表明,对不同时间尺度的居民活动时间节奏的分析能够间接反映出城市土地利用特征和强度,如通过日间和夜间活动强度的不同而判断商务办公区与居住区 。正如Lefebvre所说,城市空间作为社会表达,在不同时段有着不同的景观空间意象 。

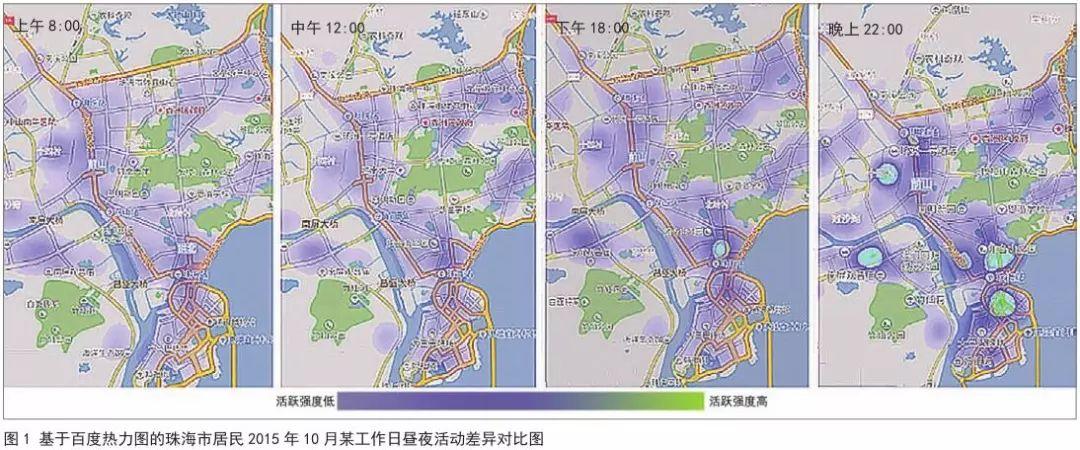

因此,从时间维度看,由于人类活动规律的时间差异性,城市居民在日间与夜间的活动空间集聚特征存在很大差别,这也直接导致日夜城市意象之间既有联系又存在显著差异。比如从珠海的分时段百度热力图看,居民的日间活动空间分布相对分散,而夜间活动地区则明显发生集聚现象(图1)。因此,仅研究日间的城市意象是不完整的,城市夜景意象是城市意象研究体系的有机组成部分。

(2)网络媒介数据的研究视角。

在互联网环境下,信息承载方式发生了变迁,网络媒介信息成为人们认知世界的重要途径,传统意义上的城市空间已经获得了更丰富的认知方式。

城市意象的表达载体——认知地图,也可以不再局限于凯文·林奇所提出的受访者的经历体验这一前提,而在很大程度上转向大样本的网络媒介的间接传递和数据表达。

网络媒介作为城市意象的传播渠道,不仅超越了本体提供传播的基本功能,更带给人不同于以往的感知;同时,网络又已然成为城市意象存在的本身,它对城市意象的展现和重构,实际上是一种符号化的拼贴与重组。

点击查看原文全文:基于互联网媒介图像信息的多尺度城市夜景意象研究

3、国外开放空间研究演进与前沿热点的可视化分析

来自:李志明 樊荣甜 国际城市规划

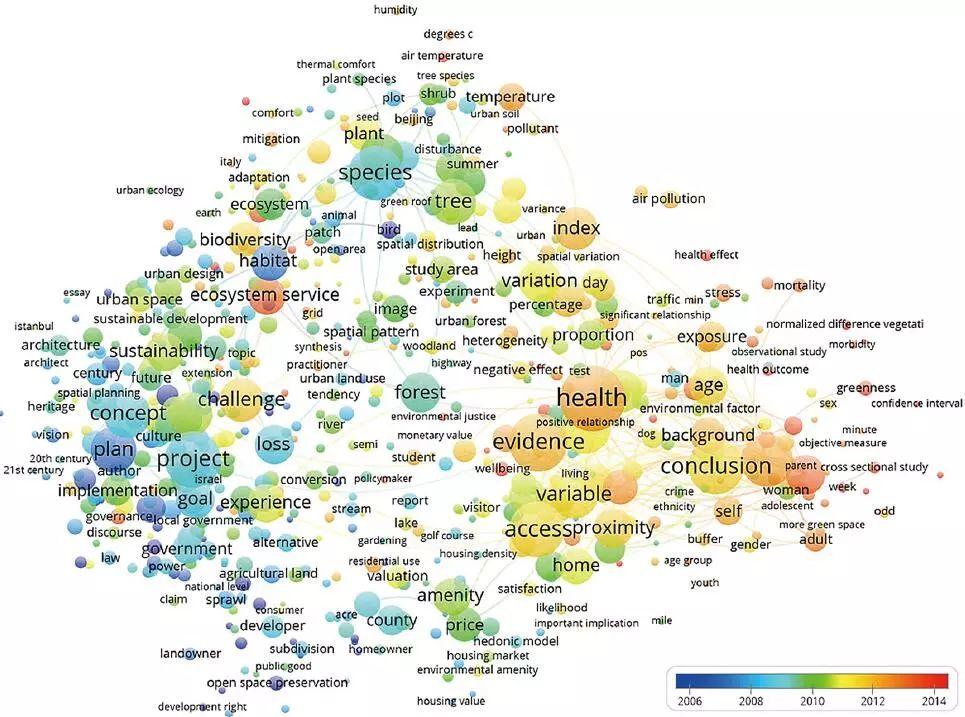

图 开放空间研究前沿主题与趋势关系图

研究结论摘录:

本文基于Web of Science数据库,运用Citespace和VOSviewer这两款知识图谱分析软件对国外开放空间研究的海量文献进行了详细的可视化分析与解读,得出以下主要结论。

(1)美国、加拿大、英国、澳大利亚、中国、德国、荷兰等国是较早开展开放空间研究的国家。美国的发文量最多,文献的中心度也最高,学术引领持续的时间较长(1991—2003年);中国学者的发文量位居第二,但研究起步相对较晚,学术引领持续的时间较短(2009—2010年)。

(2)近年来国外开放空间研究领域的热点议题包括:体力活动、生态系统服务、气候变化、绿色基础设施、心理健康、空气污染、城市居民、城市设计、空间分布等。

前沿议题则包括健康、生态服务功能、性别、温度、发病率、治理、福祉等。其中,体力活动、健康等热点与前沿议题亟待引起国内城乡规划等相关学界的高度关注。

(3)国外开放空间研究有四个核心聚类:开放空间与公共健康、开放空间的生态效益、开放空间规划与设计以及开放空间的管理、保护与价值评估。

总体来看,开放空间的生态效益和开放空间规划与设计是两个传统的研究领域,相关研究文献的积累比较丰富。开放空间与公共健康研究是一个正在快速涌现中的前沿领域,该领域又可以进一步细分为三个重要的研究方向,即开放空间与公共健康的相关性研究、开放空间影响公共健康的方式与作用机制研究、开放空间影响公共健康的政治经济学研究,米切尔、马斯、特佐拉斯、库姆斯等学者的相关研究为这一新兴领域奠定了重要的知识基础。

点击查看原文全文:国外开放空间研究演进与前沿热点的可视化分析

4、直播:第三届数据增强设计学术研讨会

届时国匠城将通过斗鱼直播间进行直播

http://www.douyu.com/450743

欢迎大家关注

点击查看研讨会详细安排:第三届数据增强设计学术研讨会 二号通知

【 推荐 】

【 国匠城 】

回复“研习社”,学习城市数据技能

回复“成长营”,一起提升规划思维

回复“APP”

下载国匠城最新APP客户端

始发于微信公众号:国匠城

规划问道

规划问道