编者按:

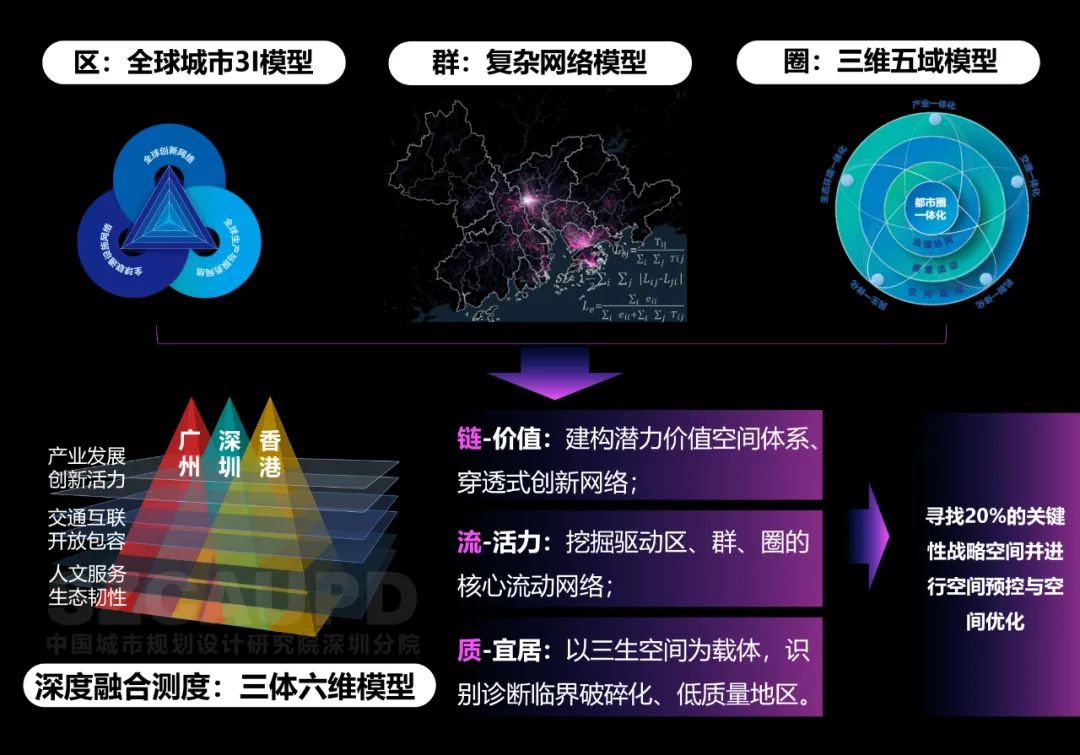

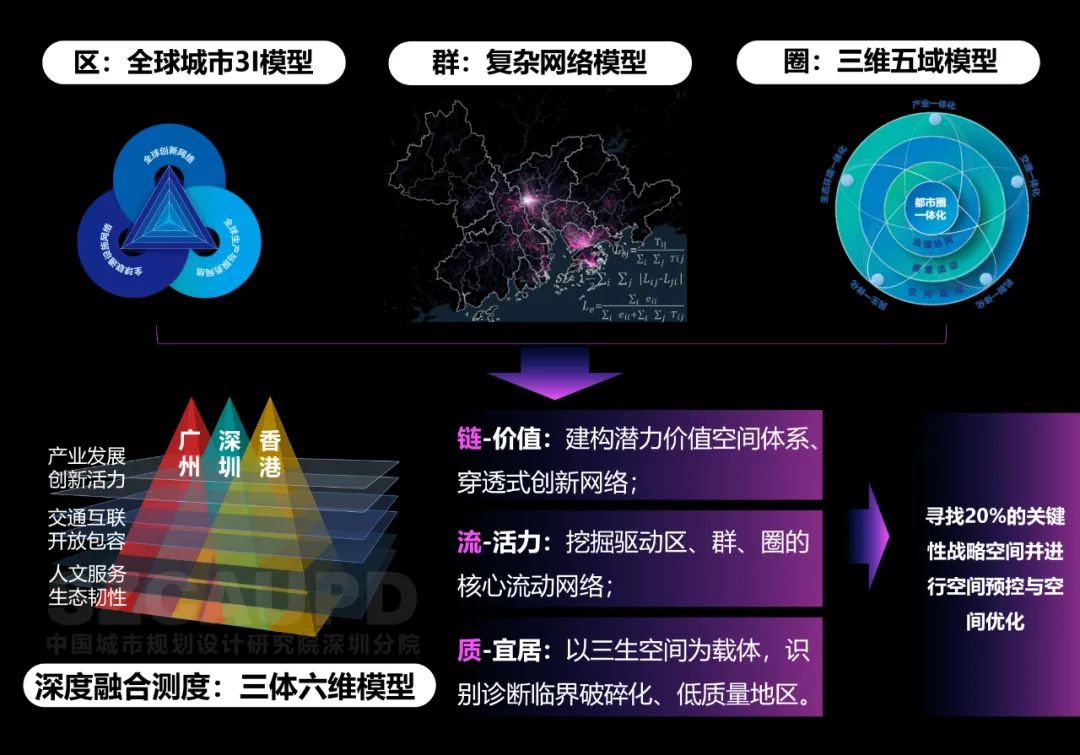

9月16日,2023年粤港澳大湾区规划论坛(第六届)在深圳成功举办,主题为 “融合创新、韧性发展”。中规院深圳分院院长方煜作了题为《粤港澳大湾区多元异构巨型都市网络的深度融合》的报告,介绍了以“数字湾区”平台集成模型算法,建立三生空间识别与优化技术,通过构建“质、流、链”多层次、多类型要素布局与网络价值的协同耦合模型,对多层次空间进行测度、评估与优化,为大湾区深度融合和高质量发展探索新范式。

1)巨型都市网络

图 | 粤港澳大湾区的多中心网络化格局

图 | 粤港澳大湾区的多中心网络化格局

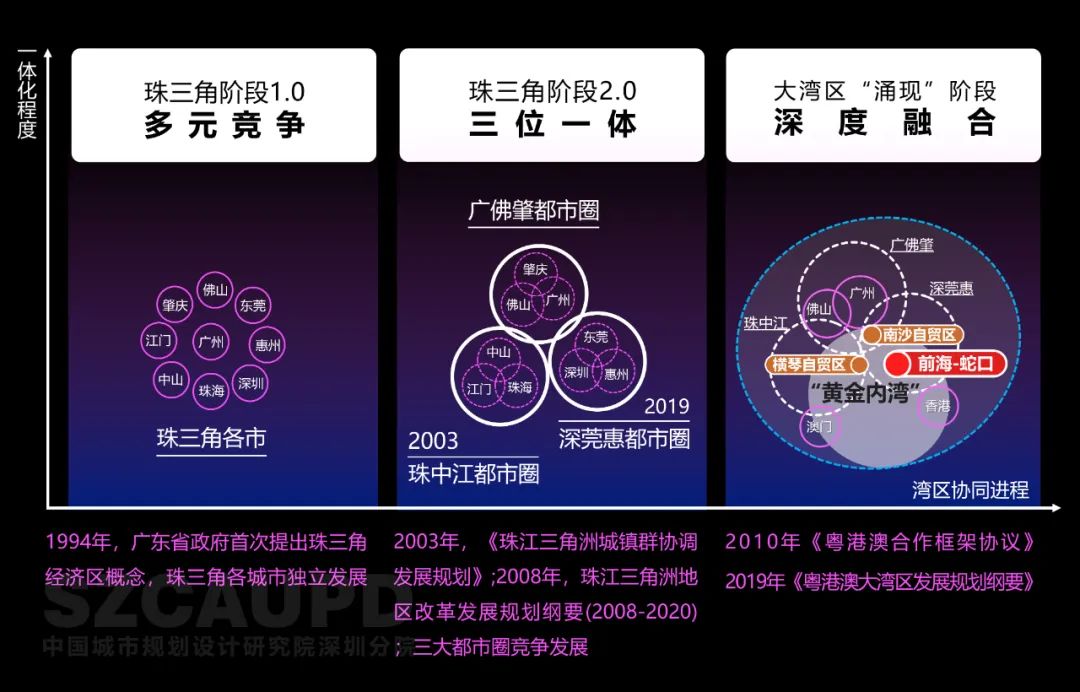

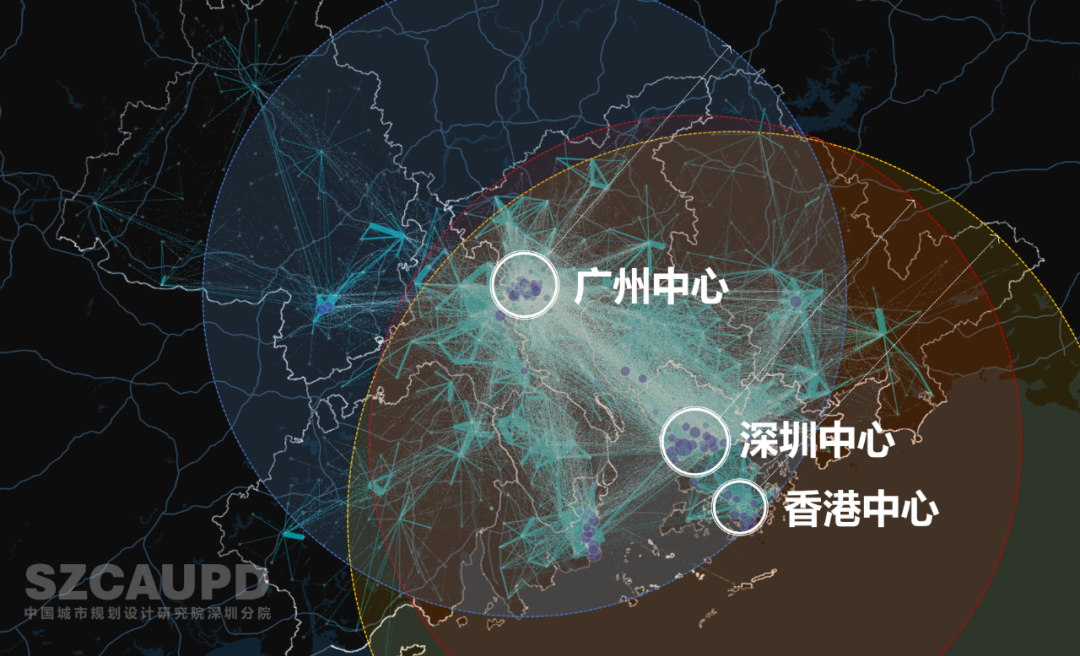

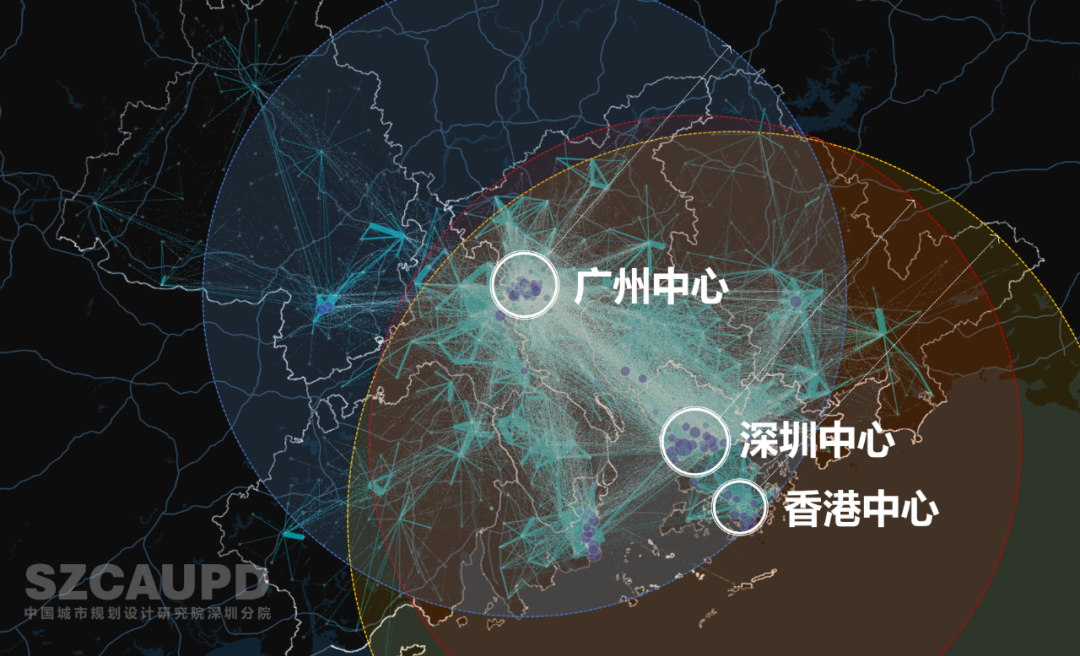

对比全球城市群,大湾区可视为城市群的“新物种”。大湾区在圈层化、网络化、专业化共同作用下,伴随着多维要素的高强度流动及不同类型功能节点和区域的涌现,在多元的制度差异下,各级行政边界被不断突破,以新的城市功能组团对区域空间进行多尺度重构,推动其向都市化、网络化迈进,原有“9+2”不断解体,从一群城市迈向“巨型都市网络”,成为巨型城市区域的一种独特类型[1]。(可详见:粤港澳大湾区:迈向高质量发展的巨型都市网络)

2)“多元异构”格局

如果更深一步探究,大湾区在巨型都市网络所呈现的紧密表象之下,同时还存在着“多元异构”的特征,主要体现在自然地理格局和制度框架上,既对大湾区城市之间形成了分割效应,但也塑造了独特的多样性格局:

-

三江:自然格局上,大湾区包括湾区和三江,形成了基本地理生态格局。

-

三角:制度格局上,粤港澳三地形成“一国两制三个关税区”的特殊格局,是大湾区有别于全球其他城市群的独特制度框架,实现同一地区内的双重发展循环。

-

三体:广、深、港作为核心城市引领形成了三个主要的“都市圈”。

图 | 大湾区的“三江”、“三角”、“三体”格局

图 | 大湾区的“三江”、“三角”、“三体”格局

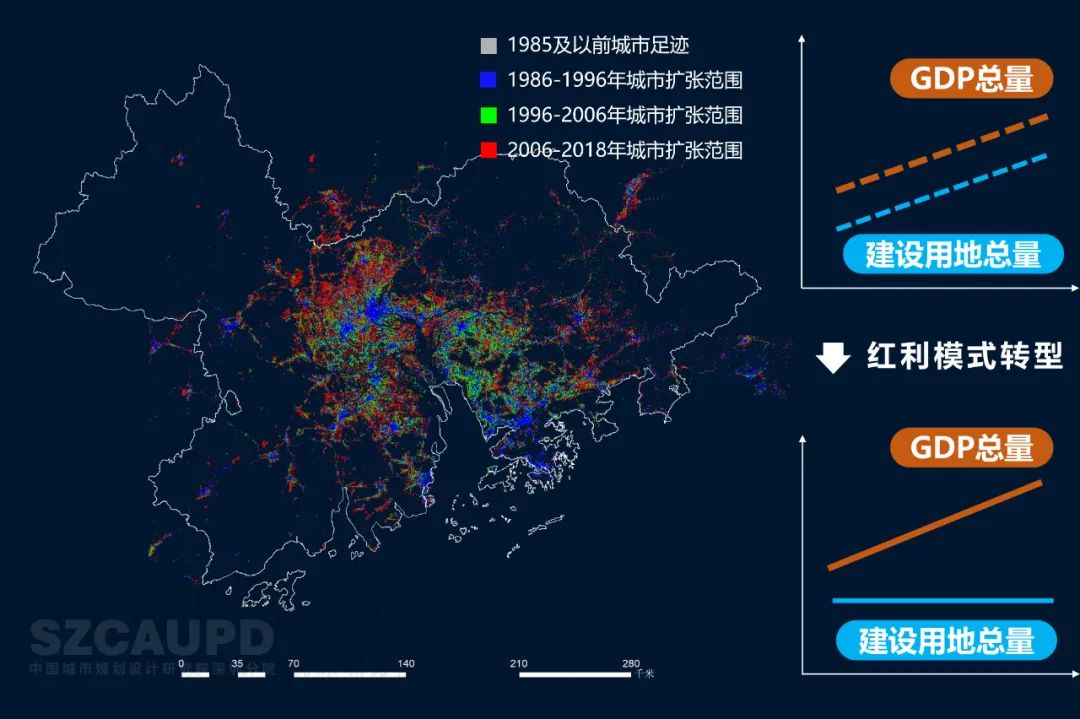

40年来,大湾区的发展主要通过增量增长实现,依赖于要素投入实现GDP的增长。要素驱动和高度市场化下,多层级主体参与的发展模式既带来了充足的发展活力,也导致了诸多壁垒和城市群的碎片化,体现为:经济市场化下的管理各自为政、乡村城镇化下的空间破碎低效、产业外向型下的功能分工同构、一国两制下的要素流通高壁垒、“三体”结构下的区域强竞合关系。应对以上问题,大湾区需走向要素组织结构红利的发展模式,在建设用地总量保持相对稳定的前提下,优化空间要素组织与结构效率,实现多维度高质量发展。

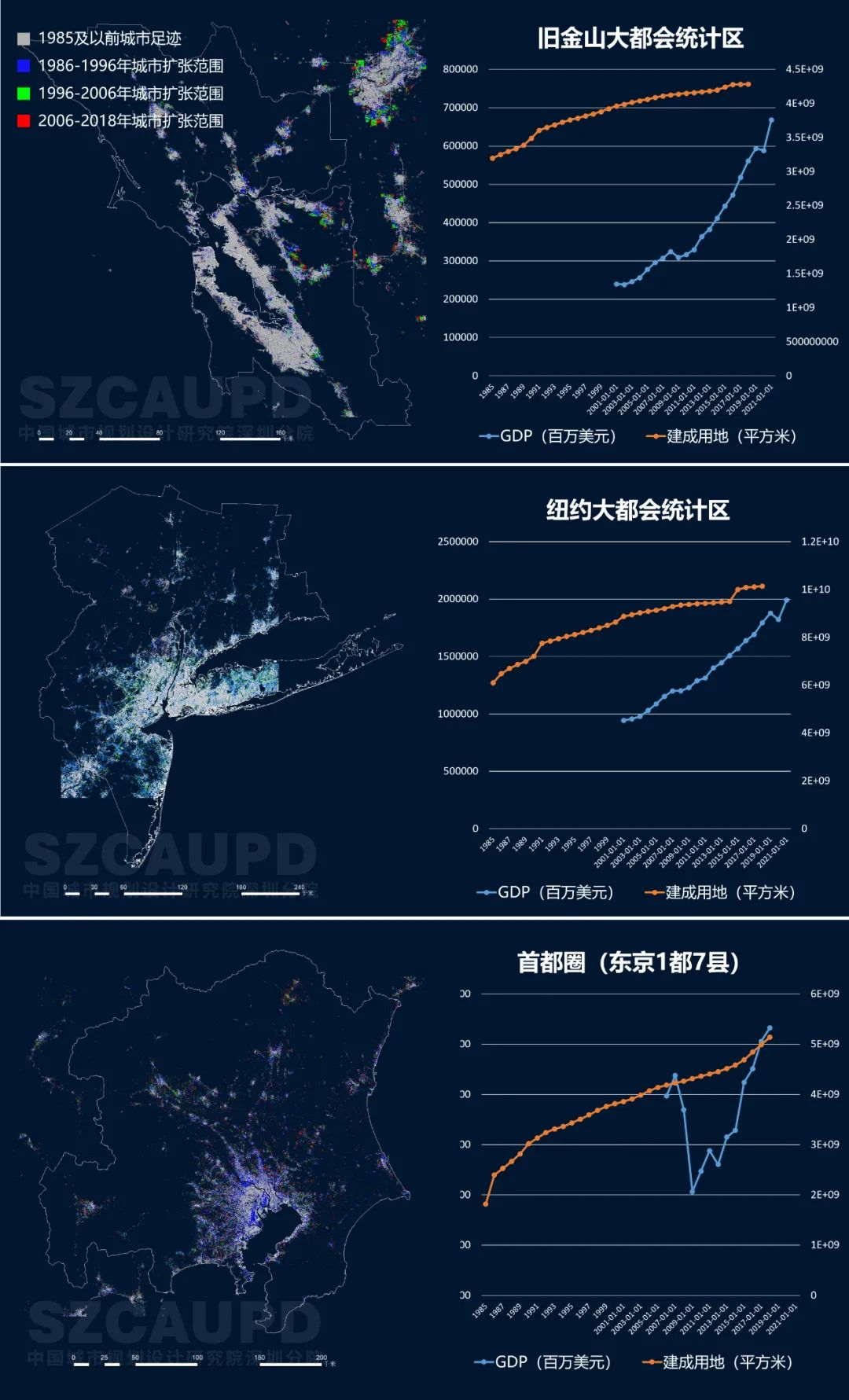

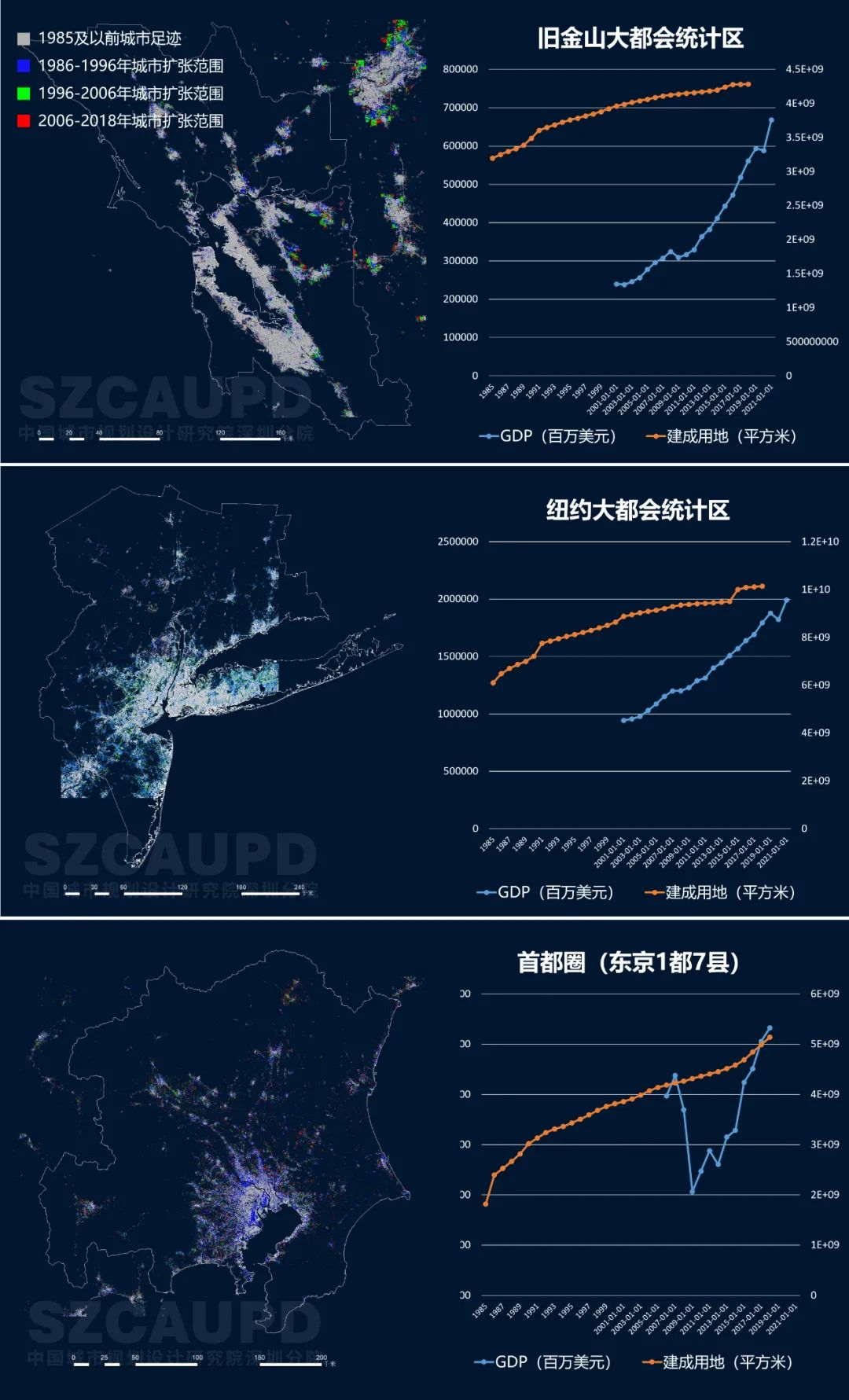

深度融合,是多样性前提下的要素充分流动,是大湾区实现“一体化”的过程。对标旧金山、纽约和东京三大世界级城市群,其在增量要素趋于平稳的同时,经济仍然持续增长。因此,大湾区的目标是通过融合来实现系统结构的优化,维持中高速增长。这对大湾区来说是巨大的挑战,很多城市在停止大规模投入土地和劳动力的情形下,增量会迅速下降,因此大湾区面临着寻找二次红利的问题。深度融合不仅仅是国家政策的要求,也是实现第二次结构红利的必由之路。

图 | 旧金山、纽约、东京的建设空间增长与GDP增长[2]

图 | 旧金山、纽约、东京的建设空间增长与GDP增长[2]

2)跨界空间融合是城市群发展“涌现”关键

ChatGPT等大模型的“涌现”现象为我们提供了新的启发:当系统规模达到一定程度时,系统会具备更有秩序的“自组织”的功能。大湾区应从实现简单系统走向复杂系统的自组织,以激发结构红利的释放。从珠三角阶段的多元竞争与三位一体,走向大湾区城市群的深度融合,需要挖掘空间发展的“慢变量”(战略空间),驱动大湾区高质量发展的“涌现”。

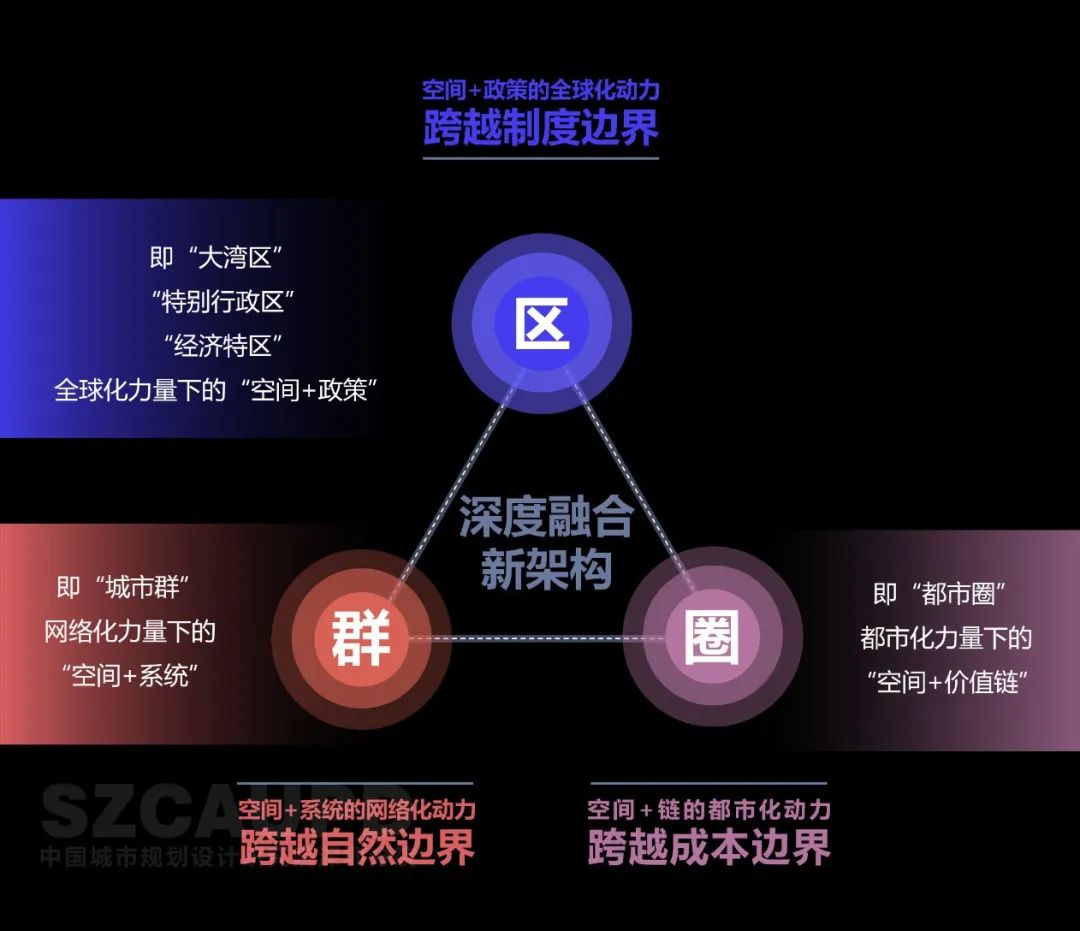

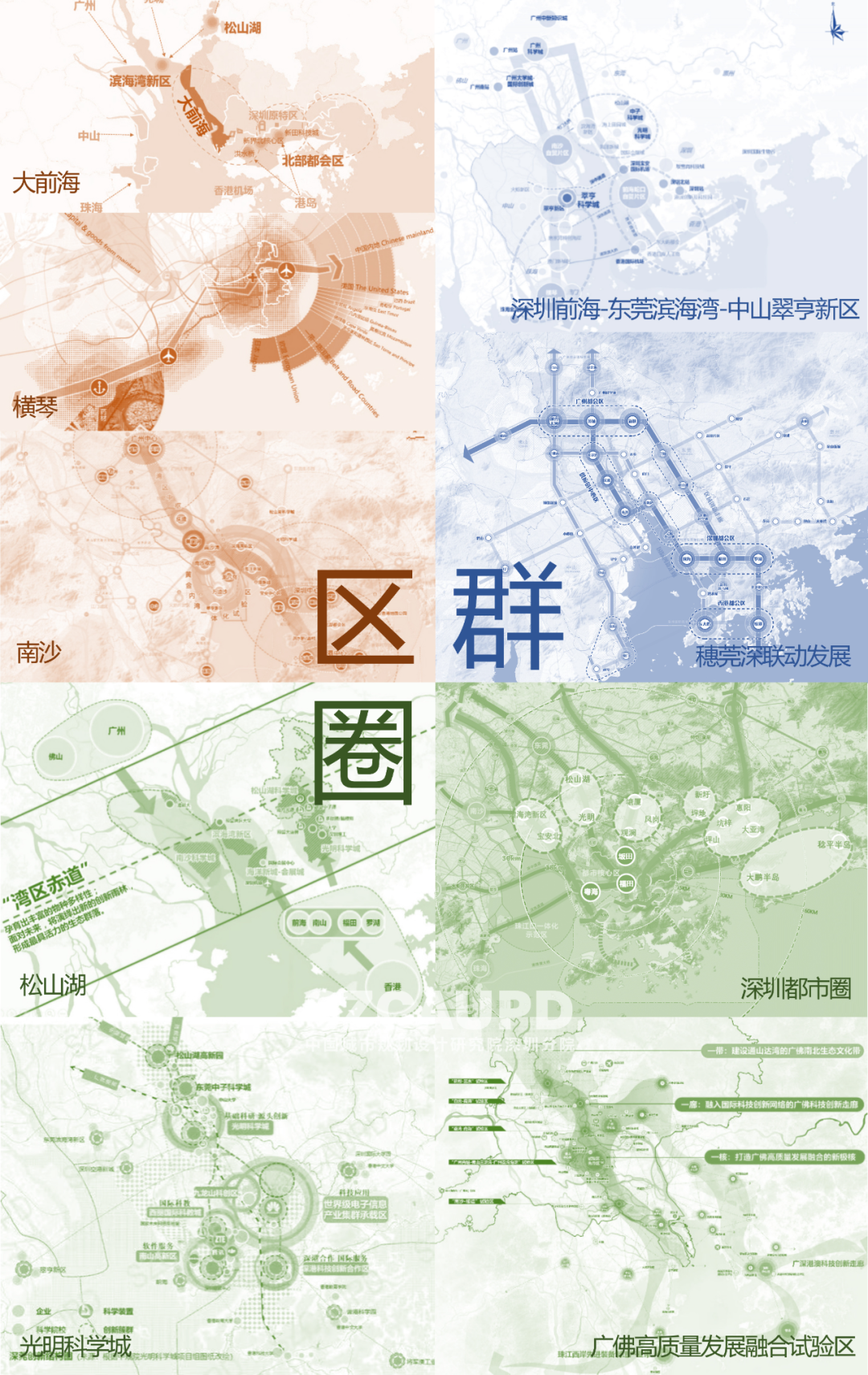

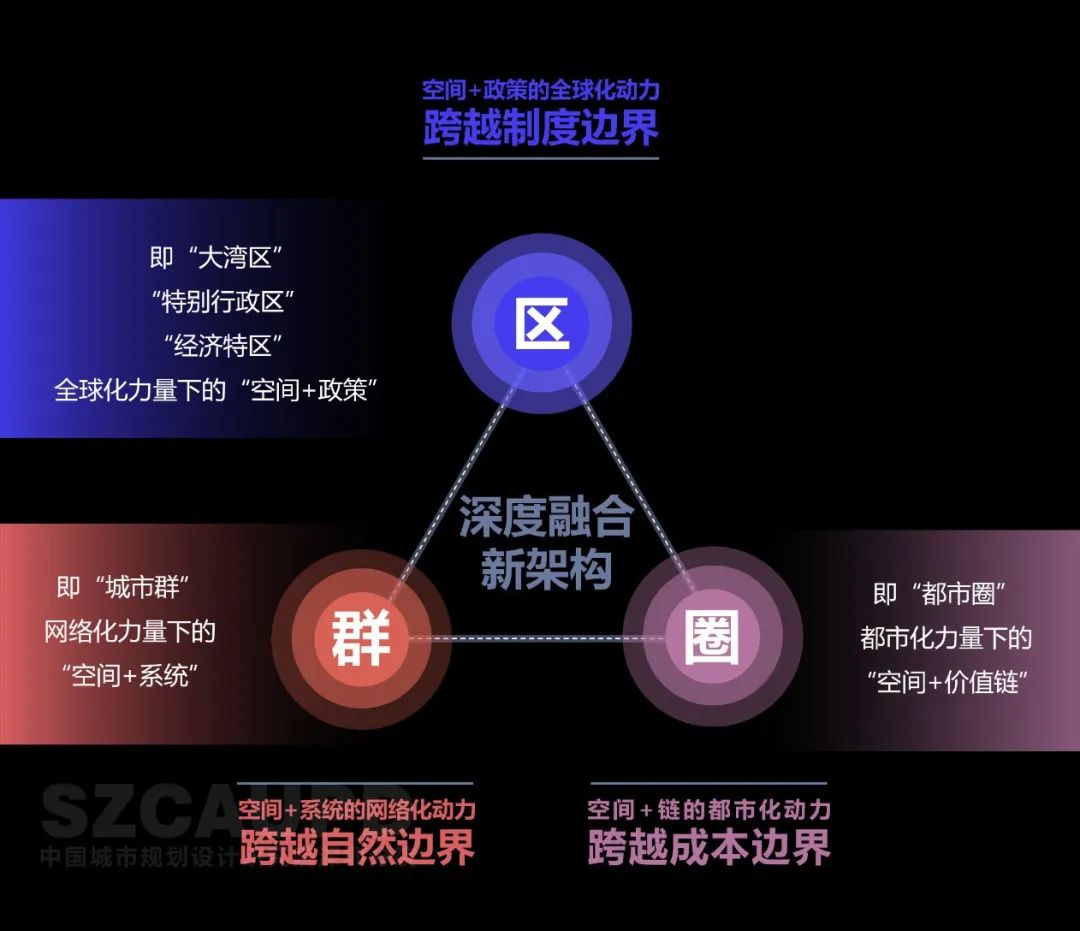

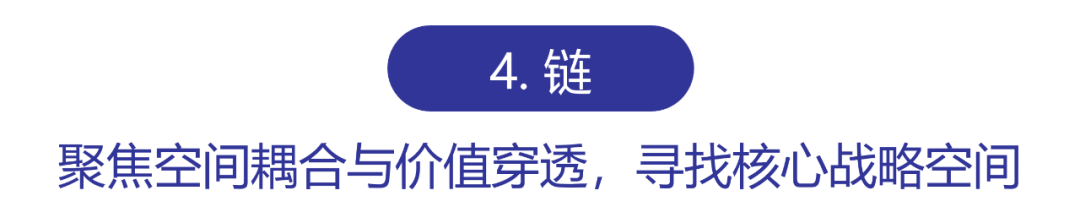

大湾区的发展动力来源于不同尺度“区、群、圈” 下全球化、网络化、都市化的相互作用。为理解多层次多维度复杂动力的驱动方式,需要对大湾区的特征和问题进行测度,包括制度边界、自然边界和行政边界,不同边界的存在带来了多方面发展动力上的挑战。

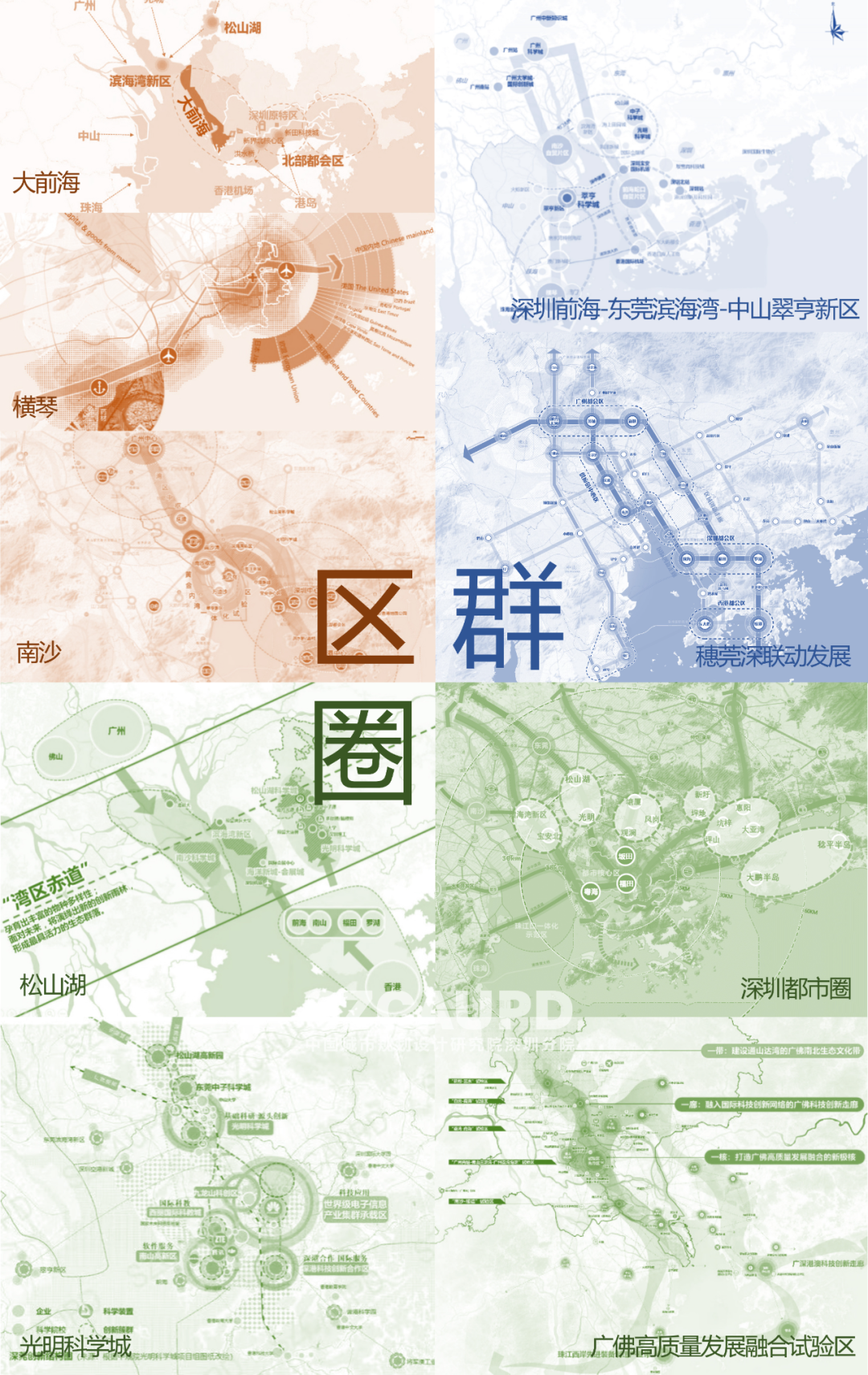

区:即“大湾区”,强调全球化力量下的“空间+政策”,旨在跨越制度边界。

群:即“城市群”,强调网络化力量下的“空间+系统”,旨在跨越自然边界。

圈:即“都市圈”,强调都市化力量下的“空间+价值链”,旨在跨越成本边界。

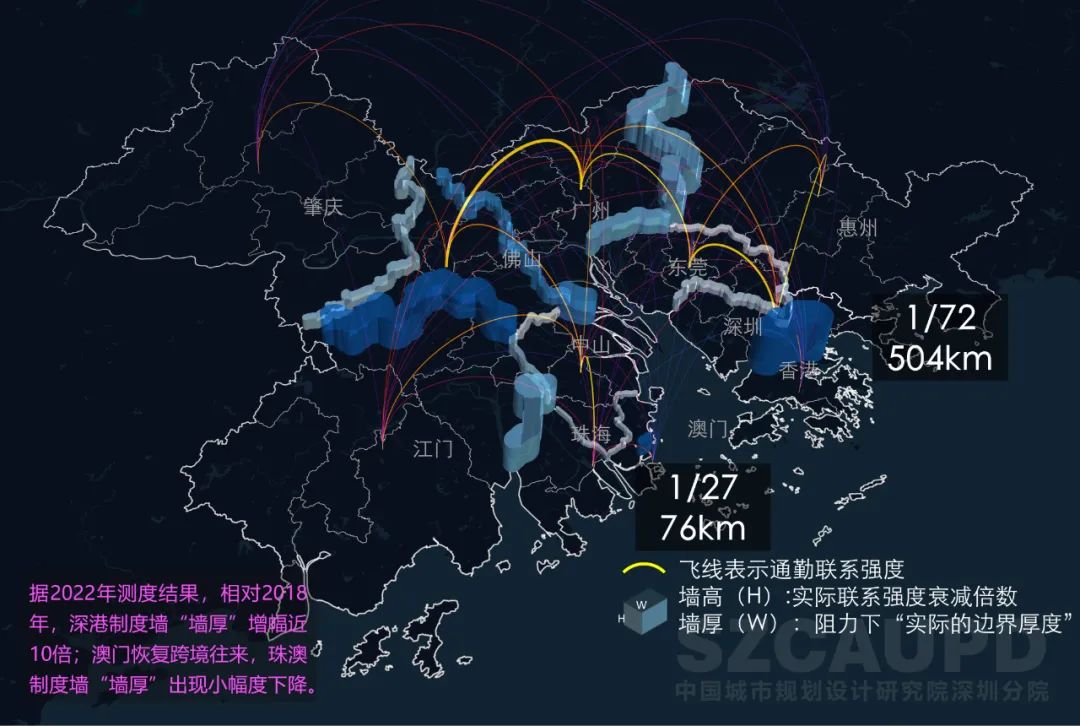

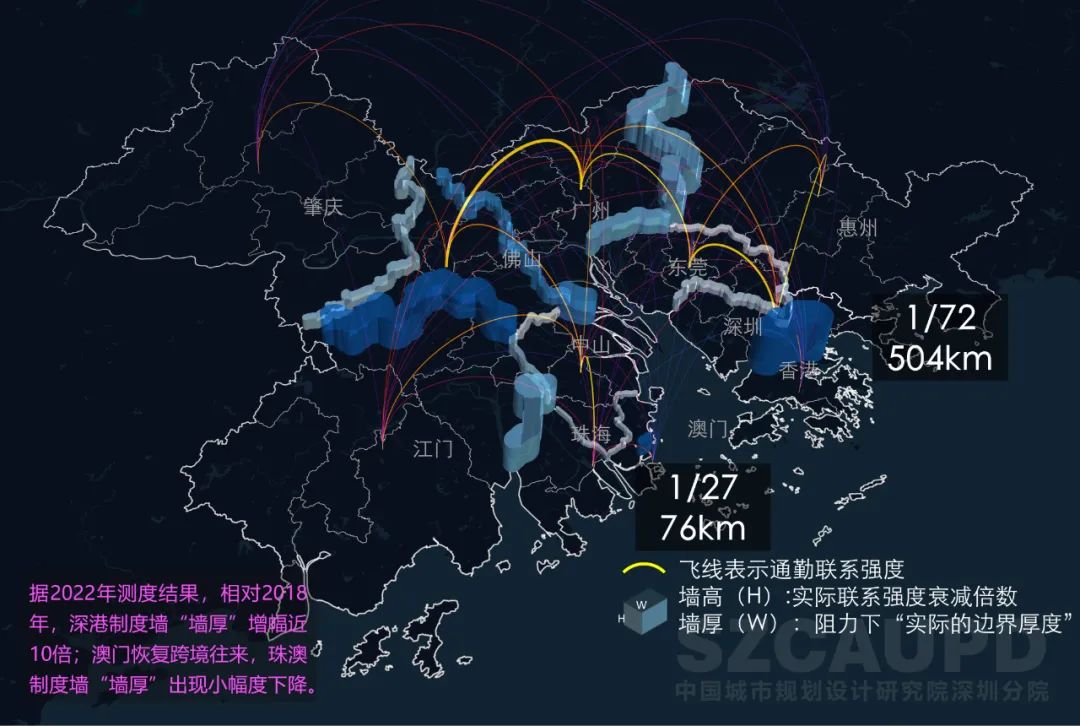

跨境“制度墙”依然高企,如何支持港澳繁荣,塑造多元包容共赢的全球“新规则”标杆,展现全球竞争力?

未来,需依托前海、南沙、横琴三大自贸区与多元化粤港澳合作示范地区,进一步探索跨境规则衔接与“一国两制”新实践,加强跨境政策资源和动力互补,实现跨越制度边界的协同与合作。

图 | 大湾区“边界墙”分析示意图

基于中规院全球城市3I模型,通过科学、技术和产业前沿领域的创新维度评估发现,在科学方面,香港拥有高校科研的优势,而广州和深圳则在这一领域有所不足;在技术前沿和产业前沿方面,深圳、广州在专利和独角兽企业方面具有一定的优势。大湾区初步形成“科学-技术-产业”全链条的跨制度多元互补城市群,未来将进一步加强跨制度的合作与协同,一体化参与全球竞争(可详见:动荡与重构|“一带一路”倡议下的全球城市2022报告)。

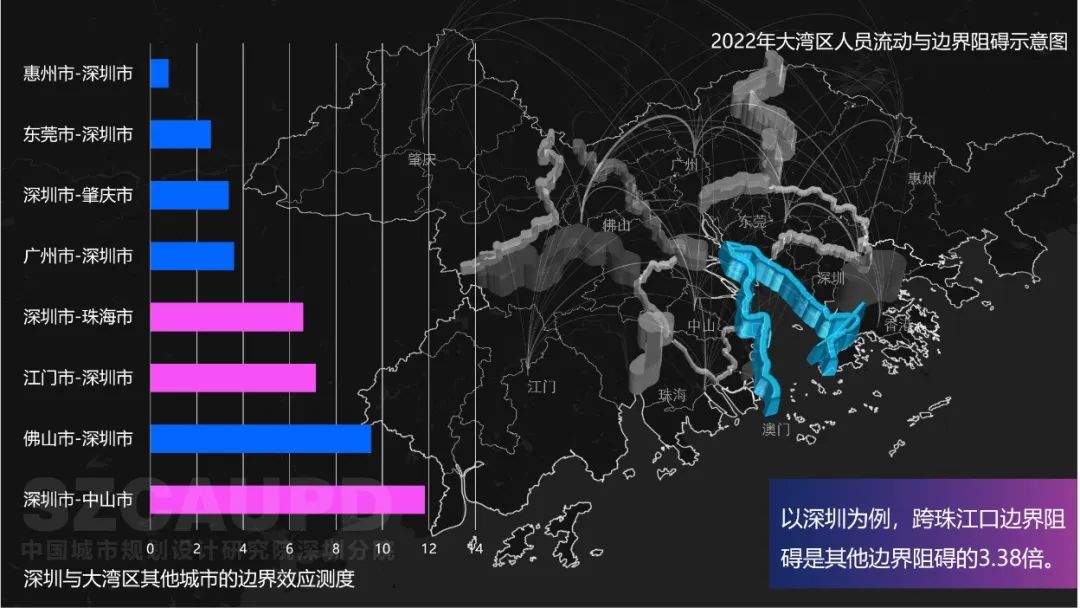

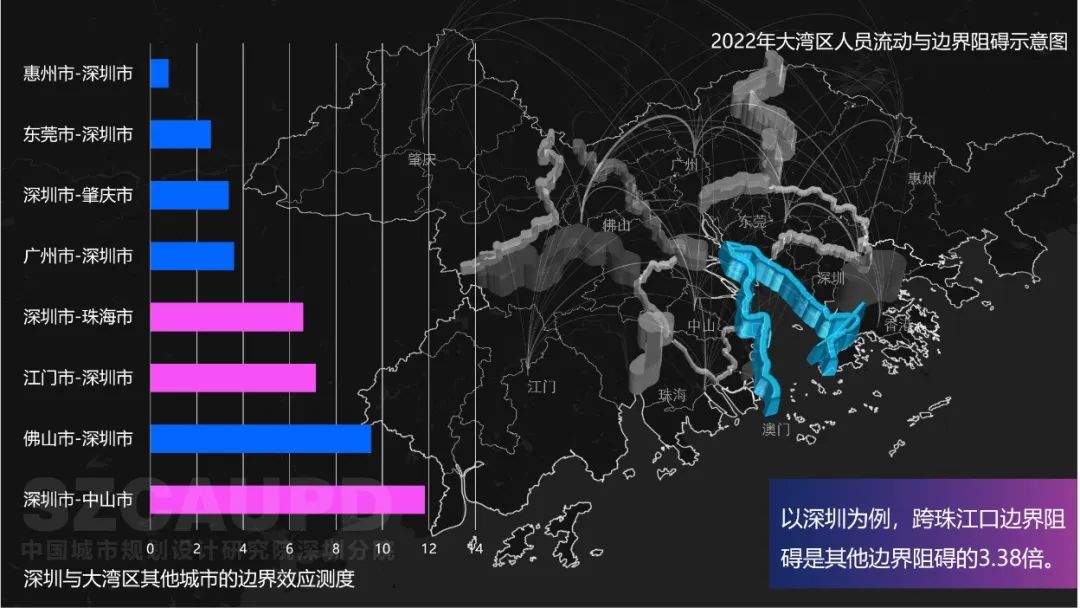

城市化与城市群化并行,自然边界分割明显,如何构筑一个系统化的城市群?

通常而言,城市群的地理选择不会覆盖山丘密集和大量河口地区。但因大湾区的发展起源于港口城市,并基于各种山体和水域环境,形成了一种”组团形态”发展模式。即使深中通道建成后,将中山纳入深圳都市圈仍然面临很大的挑战。基于边界效应测度,即使在地理空间距离15公里的情况下,自然边界带来的阻碍仍然超过50公里,有限的通道容量和密度还无法达到消弭自然边界的水平。

未来,需融合自然生态与创新动力,塑造凝聚创新的重要魅力廊道。自然边界既是分割,也是未来创新空间营造的重要资源。根据高质量指数分析,珠江前后航道、茅洲河、大沙河已经初步成为创新活力聚集地,以丰富生态资源和城市服务支撑知识创新活动,是未来走向高质量发展的重要潜力空间。

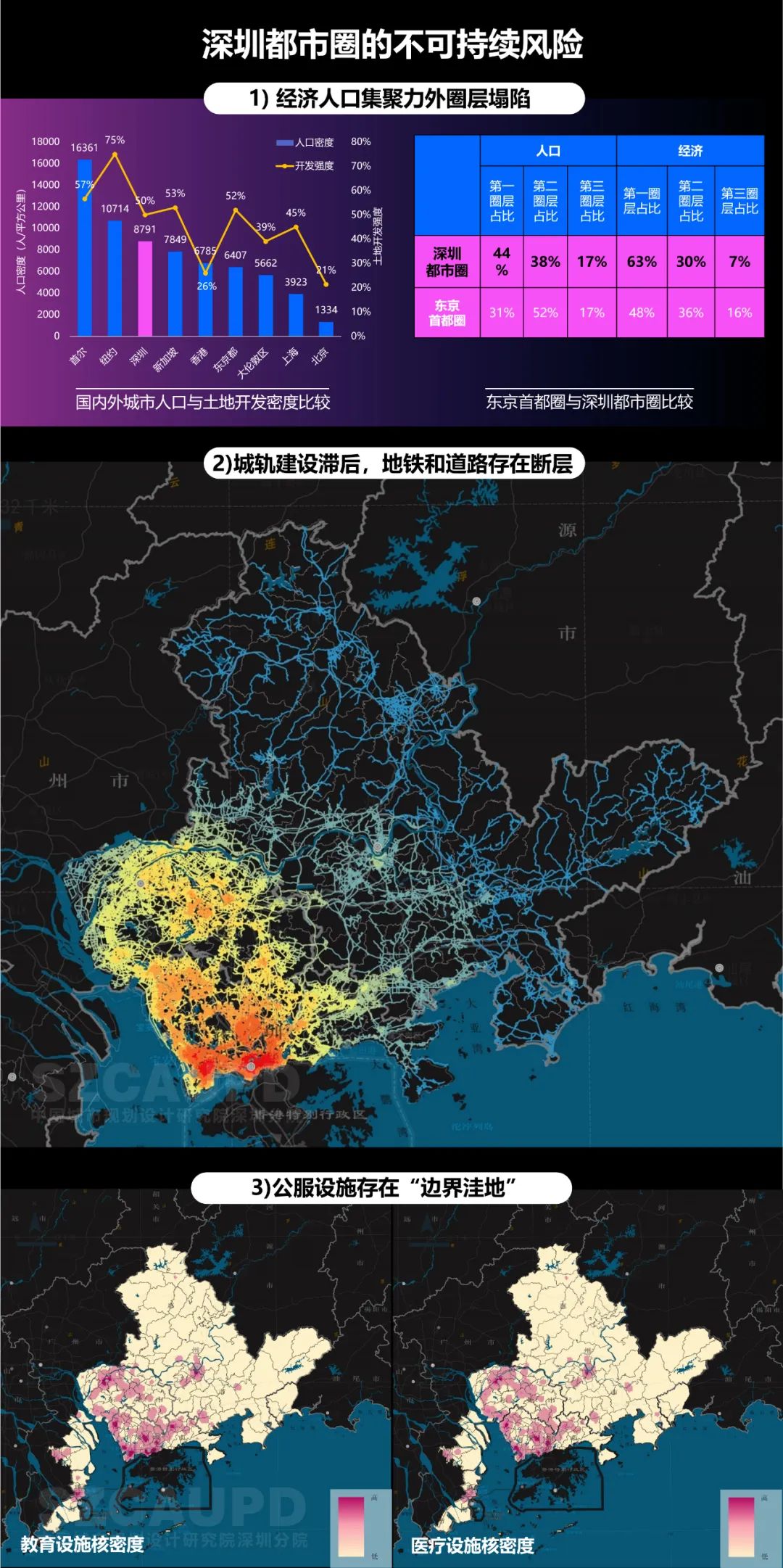

空间饱和、人口红利消失风险下,如何持续创新占据全球竞争力高地?

在都市圈区县层面,局部跨市边界具有”中介效应”,跨界联系相比城市内部联系更加频繁。例如,广佛、深惠、深莞之间存在一些行政边界带来的成本差异,引起了更密集的跨市人员交流。产业是否能够穿越这些边界,以提高整个都市圈产业分工的效率和质量,取决于如何构建新型的产业体系。

如何促使产业从城镇发展到区域和都市圈,并使产业链的主要参与者和群体实现本地化,涉及到解决供应链空间组织和空间支持的一系列关键问题。

以深圳为例,从都市圈的层面来看,存在一系列不可持续发展的风险,包括过度密集、圈层塌陷、交通断层、边界洼地的问题等,未来高质量发展和跨界供应链组织和融合仍然面临很大的阻力。

未来,需要以都市圈为载体融合构建“科、产、城”一体的创新生态,聚焦“产业链、创新链、供应链”三链耦合发展及其空间特征,深化对大湾区内的都市圈发展认识,促进可持续的创新型都市圈建设(可详见:方煜:深圳都市圈的可持续创新)。

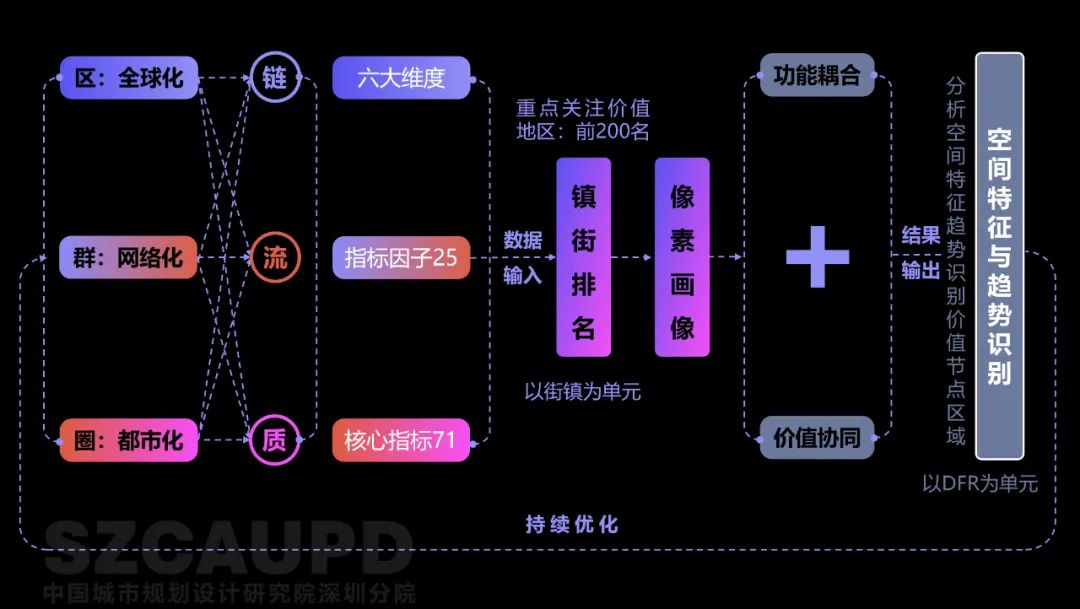

采用大数据技术进行大湾区的测度和优化,主要融合了三个模型:建立全球层面的3I模型,用以研究各个城市群包括大湾区在全球城市网络中的门户和枢纽作用;城市群层面应用复杂网络模型算法,以深入分析城市群内部的关系和结构;都市圈层面建立三维五域模型,主要采用圈层梯度分析方法,探索都市圈空间结构的测度和优化(可详见:深圳都市圈一体化2021年度报告)。

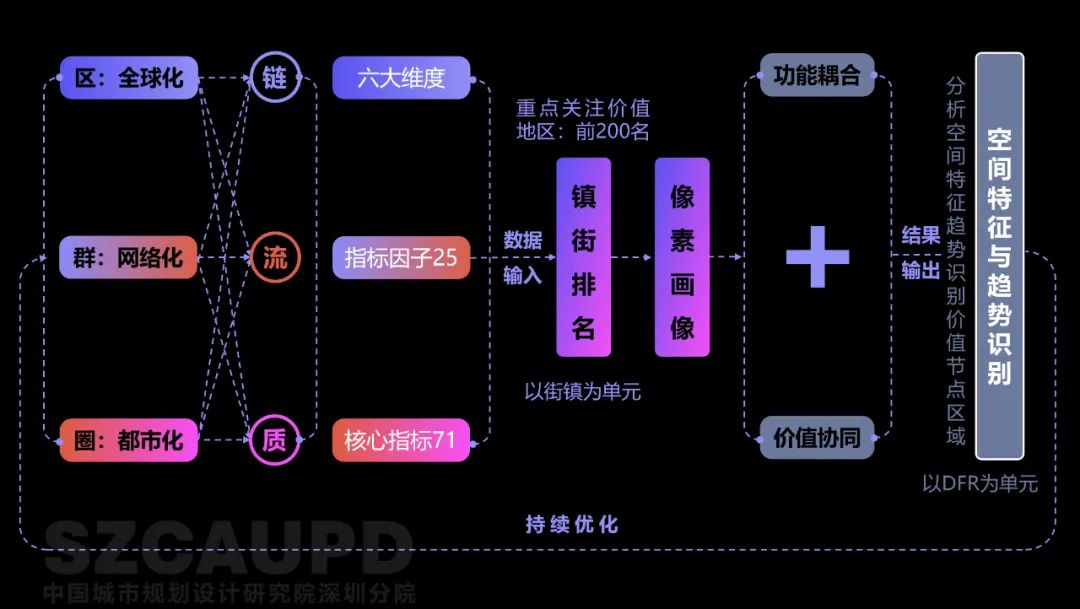

深度融合测度则以三体六维模型为基础载体,进行质、流、链三个层次融合测度:

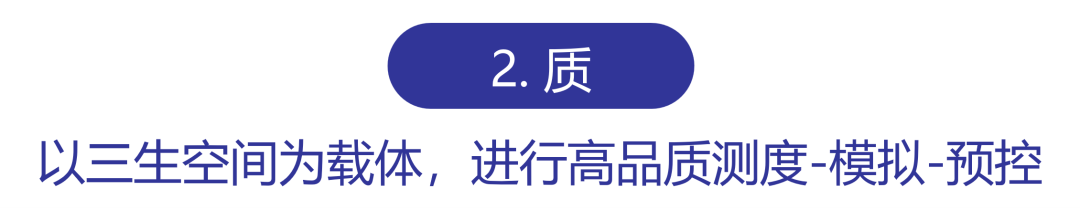

质-宜居:以三生空间为载体,识别诊断临界破碎化、低质量地区。

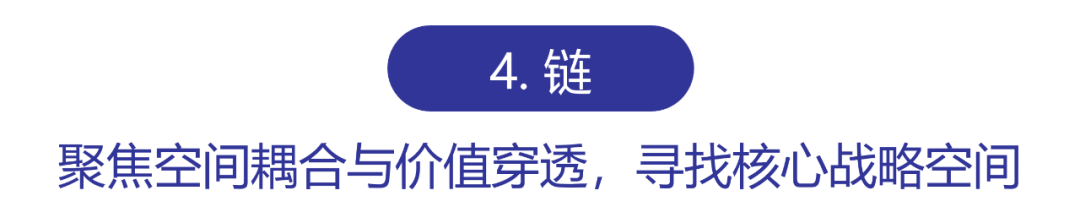

在此基础上,进行质、流、链的耦合协同,寻找关键性战略空间并进行空间预控与空间优化。

图 | 大湾区深度融合测度模型框架

基于开源和第三方数据,包括POI数据、遥感数据以及一系列的人口经济密度数据,对大湾区三生空间进行识别与测度。以三生空间为载体,识别、诊断临界地区破碎化和低质量空间,并意图通过规划空间预控的不断优化,将碎片化的结构重新组织,形成更具融合度的都市圈与城市群。

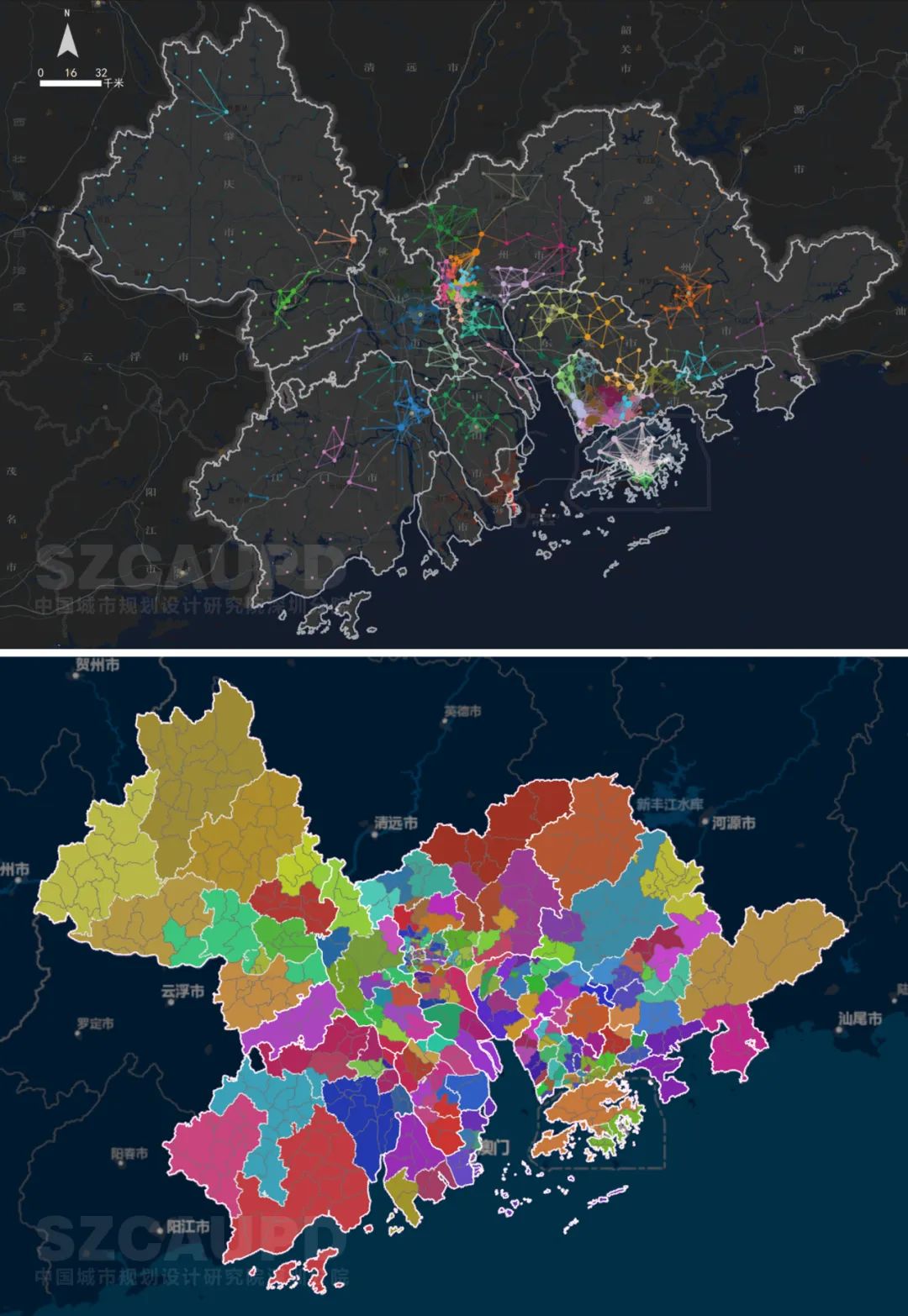

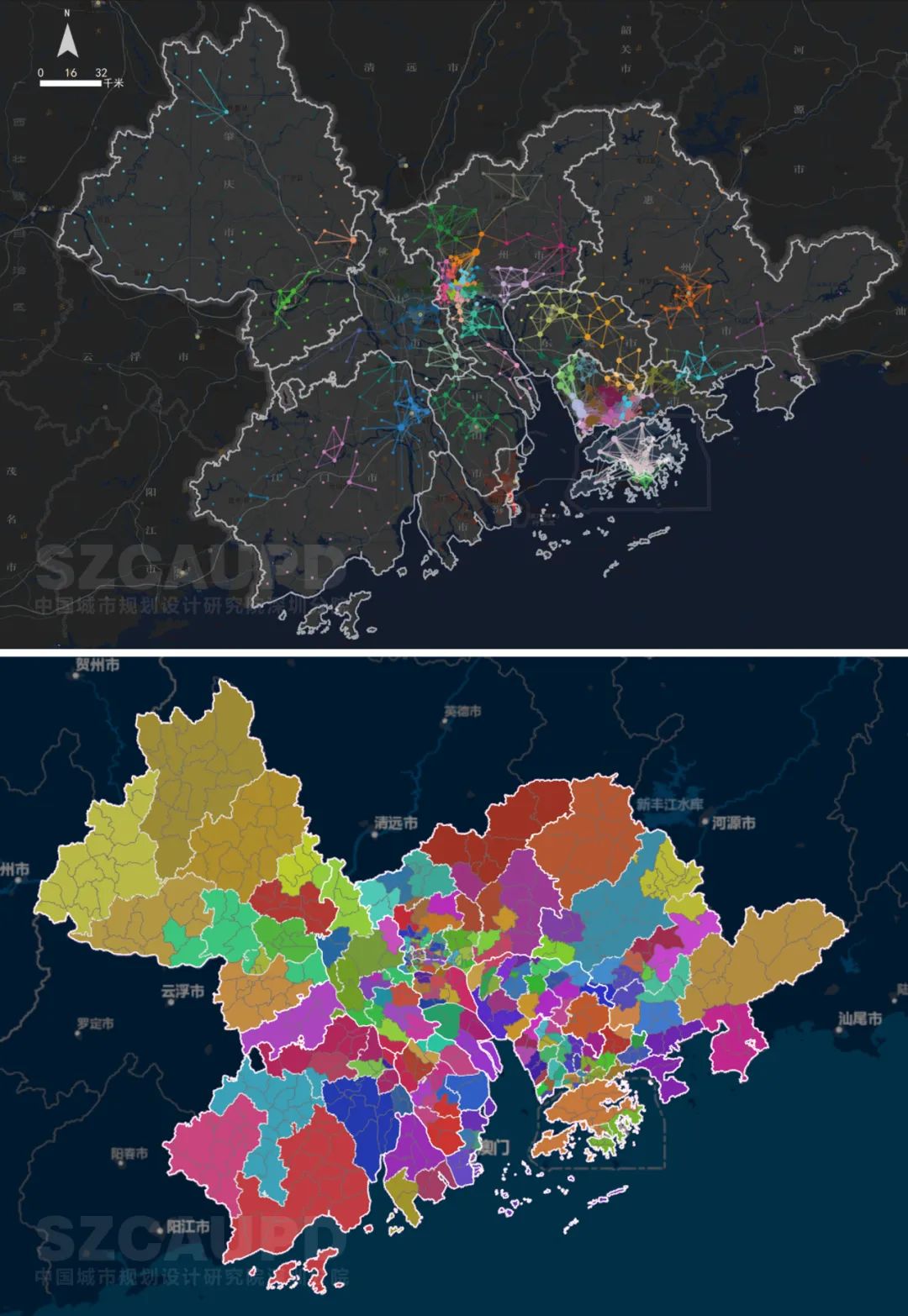

流动网络将碎片化的元素组织成更宏观的结构。流动网络的测度表明大湾区目前并未形成世界级的高品质空间,基于大湾区通勤网络和社区发现算法,发现大湾区可划分为204个DFR(主导功能性区域)。大湾区人口、资本等要素流动过程,导致了一部分核心城市的出现和一部分城市的收缩。但总体上,相比世界级城市群,大湾区城市网络的组织仍有较大提升空间。

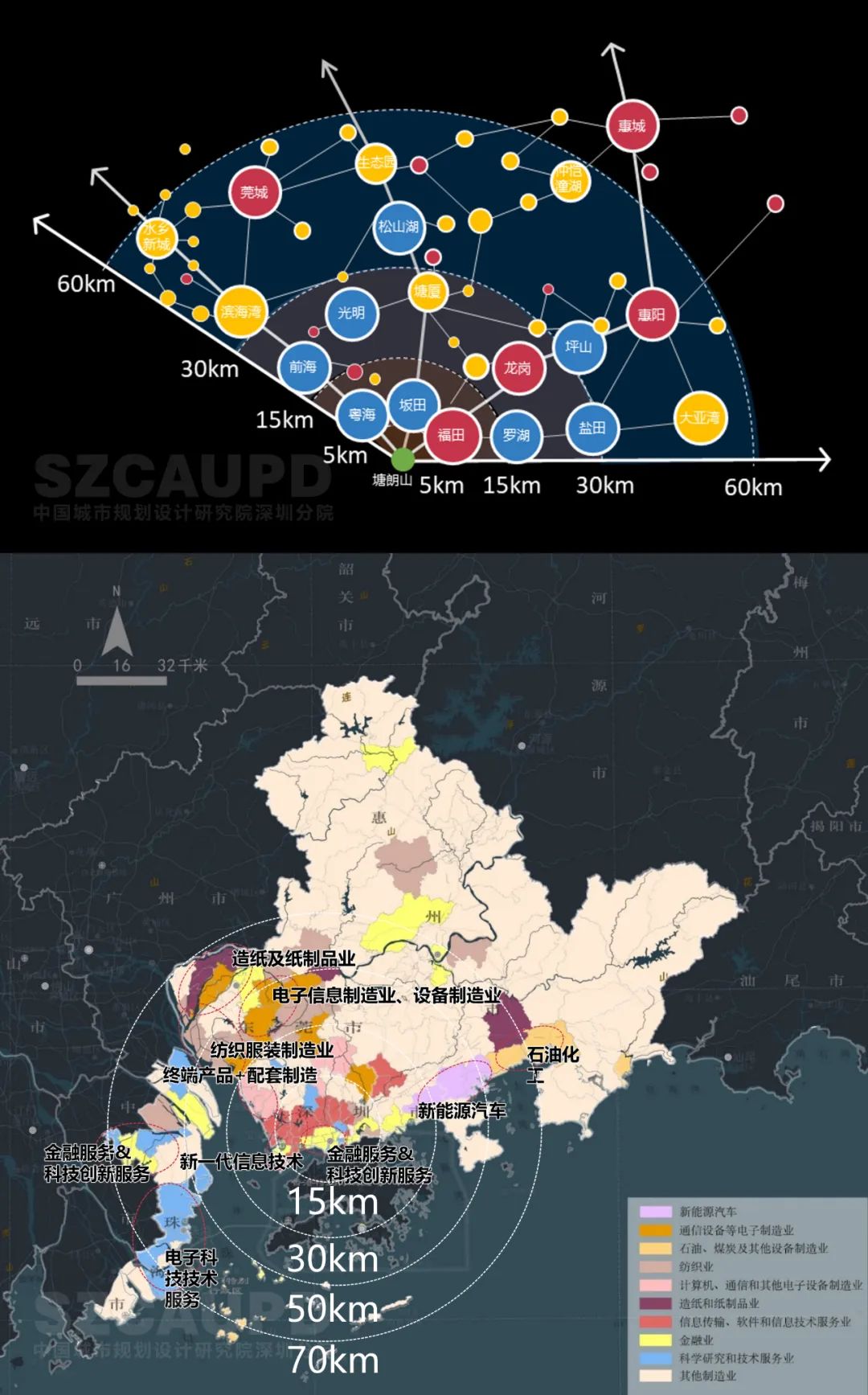

图 | 深圳都市圈产业空间分布与价值穿透格局示意图

从定性和定量的角度来研究不同维度空间链主的位置,以深圳都市圈为例,研究链主如何从外围逐渐穿越到内部,包括从研发、服务、生产等多个维度的整合。从灯塔工厂到超级工厂等一系列的演化过程,反映了都市圈通过创新动力将产业拓展到更大的尺度或更广阔的领域,以实现整个城市区域化的高质量发展过程。

图 | 深圳都市圈产业空间分布与价值穿透格局示意图

基于粤港澳“数字湾区”平台,通过整合质、流、链三个数据,可进行空间发展状态监测与评估。

在处理中微观空间的规划与发展上,因复杂系统存在蝴蝶效应,改变大湾区的格局不仅仅在于整体性谋划,更在于挖掘和发现可能引发空间质变的“慢变量”(影响长期空间发展质量的关键战略空间与谋划)。

在中微观规划实践中,我们强调注入大湾区整体系统的思维,试图基于数据挖掘可能在某些维度上成为大湾区缓慢变化的节点,以指导中微观层面地区红利释放过程,例如横琴、前海等地区。

图 | 基于数字湾区平台的模型架构

图 | 基于数字湾区平台的模型架构

去年,我们提出了通过南沙、前海、北部都会区来推动大湾区深度融合发展,这些区域都在持续升级和演变,既受国家政策影响,也与大湾区城市群网络关系以及三个都市圈的垂直分工密切相关。这些高度叠加的地区是否能够形成大湾区整体性的核心,从而体现出大湾区的一体化,是未来需要关注的重点与方向。

结语

大湾区深度融合的目标,是在小尺度上寻找如何激发大系统,甚至整个大湾区的系统性变化或蝴蝶效应,以优化整个大湾区的结构。以“区、群、圈”复杂耦合架构,构建“质、流、链”深度融合模型,探索城市群高质量发展的新方法、新范式,寻找粤港澳大湾区二次腾飞的新红利。

–

相关阅读

2023年大湾区规划论坛:融合创新、韧性发展

动荡与重构:“一带一路”倡议下的全球城市2022报告

简介:现任中国城市规划学会理事及国外城市规划学术委员会秘书长,深圳市城市规划学会副理事长,大湾区协同规划与治理专业委员会主任,深圳先行示范区特约研究员,深圳市规划策略委员会委员,教授级高级城市规划师。主持完成了住建部《“一带一路”空间战略研究》、《“一带一路”全球城市价值体系研究》。主编并持续发布系列《粤港澳大湾区观察蓝皮书》。首次发布了中规院全球城市指数、粤港澳大湾区高质量发展指数。同时,主持了大量不同类型的规划设计项目,包括深圳罗湖口岸综合规划及技术总承包、大前海战略规划、深圳都市圈规划、广佛融合空间战略规划、四川芦山420灾后恢复重建等规划项目。

注释:

[1]方煜,石爱华,孙文勇,赵迎雪.粤港澳大湾区多维空间特征与融合发展策略[J].城市规划学刊,2022,No.270(04):78-86.DOI:10.16361/j.upf.202204010.

[2]数据来源:Peng Gong, Xuecao Li, Jie Wang, Yuqi Bai, Bin Chen, Tengyun Hu, Xiaoping Liu, Bing Xu, Jun Yang, Wei Zhang, Yuyu Zhou, Annual maps of global artificial impervious area (GAIA) between 1985 and 2018, Remote Sensing of Environment, Volume 236, 2020, 111510, ISSN 0034-4257, https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.111510.

原文始发于微信公众号(城PLUS):方煜|粤港澳大湾区:异构与融合

图 | 粤港澳大湾区的多中心网络化格局

图 | 粤港澳大湾区的多中心网络化格局 图 | 大湾区的“三江”、“三角”、“三体”格局

图 | 大湾区的“三江”、“三角”、“三体”格局

图 | 旧金山、纽约、东京的建设空间增长与GDP增长[2]

图 | 旧金山、纽约、东京的建设空间增长与GDP增长[2]

图 | 基于数字湾区平台的模型架构

图 | 基于数字湾区平台的模型架构

规划问道

规划问道