基于价值呈现的历史建筑保护真实性思考——上海康定东路85号张爱玲故居修缮设计为例

“真实性”一直以来被认为是体现历史建筑价值的重要属性,对真实性延续的强调也是保护实践中公认的设计原则。随着建筑遗产保护理念的不断演进,以及大众对遗产价值的逐渐关注,“真实性”正在不断完善和丰富其内涵,从更多局限于关注某个特定历史时期的建筑状态,到越来越注重历史建筑在历史进程中的变化——“真实不等于原真,并非特指‘原真’,而是建筑在不同时期演变中‘真实’的叠加”,也就是说,“真实性”具有可持续的、动态的特征。历史建筑保护是现代人诠释历史建筑存在价值的实践过程,这个过程中恐怕一直都难以找到一个理想的、适合所有历史建筑的保护准则。一栋历史建筑的“真实性”是否得到了保护,最主要还是看其能否将该建筑有价值的信息进行妥善保存与呈现。

在历史建筑保护的实践中,修缮工程的目标并非为了单纯展示保护对象,它的特殊性在于既要保护其历史、科学、艺术价值,呈现历史的真实性,同时又需要正视并解决当下现实问题带来的挑战,比如技术问题、功能问题、各利益相关者的利益平衡问题等。因此,面对历史建筑的矛盾性和复杂性,在清晰梳理历史建筑上不断叠加的历史信息,并把握其“真实性”特征的同时,也要妥善确定修缮策略,以合理的方式向公众呈现历史建筑的价值,以推动项目获得成功。

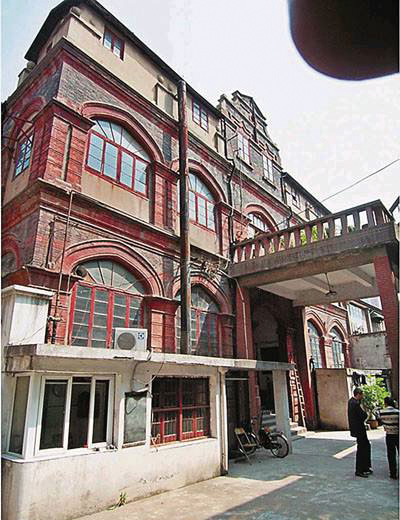

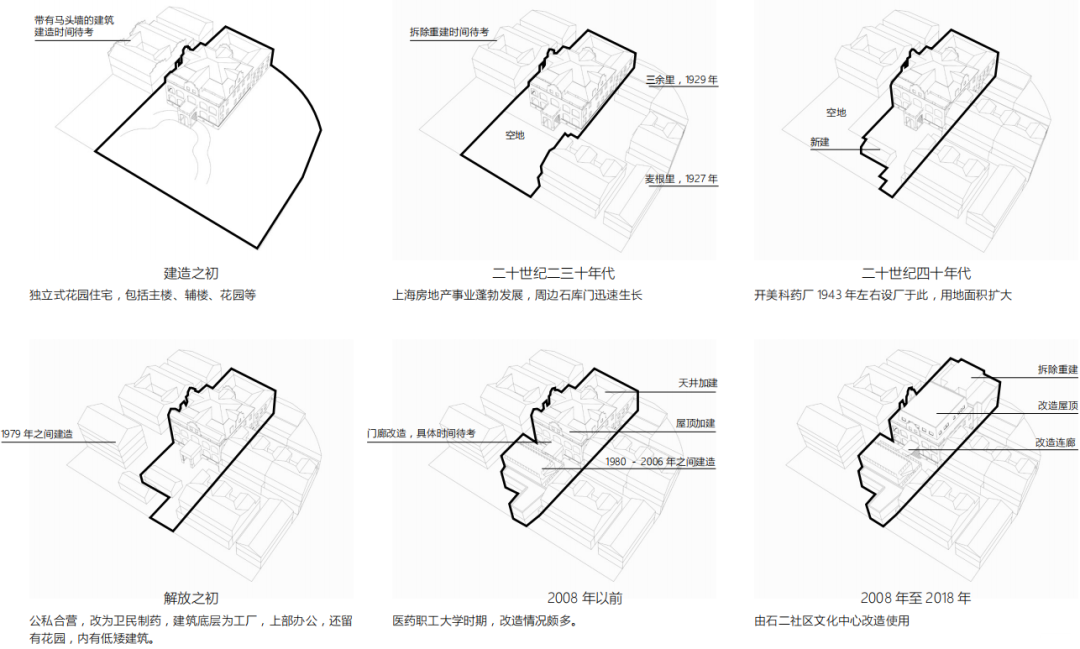

作为张爱玲的出生地,上海康定东路 85 号是“张迷”心目中的圣地之一。这栋建筑于 2015 年被上海市人民政府公布为第五批上海市优秀历史建筑。从 2019 年起,有关部门对其开展了为期 2 年的历史风貌修缮工作,在修缮过程中,作为设计方,我们对这栋建筑的风貌特征进行了严谨的调查、推演和再现(图 1),以期尽可能全面提取并完整呈现建筑的价值信息。

图1 2020 年修缮后的张爱玲故居

上海康定东路 85 号张爱玲故居,原名为麦根路别墅,坐落于上海市静安区泰兴路(旧称麦德赫司脱路)和泰安路(旧称麦根路)的转角上,由爱尔德洋行(A.E.Algar)设计、杨瑞记营造厂营造。建筑由李鸿章的长子李经方操办建成,于光绪二十七年(1901)正式落成,距今有 120 余年的历史。1920 年,李鸿章的曾外孙女张爱玲在这栋建筑中出生。这处独立式花园住宅包括主楼、辅楼及花园,据记载,在包括住宅南侧和东侧部分区域的广阔花园里,种植了精心修剪的各类植物,有“呱呱啄人的大白鹅……和高大的白玉兰”等。在充满生活气息的环境中,张爱玲度过了短暂的年少时光。1934 年,张爱玲父母婚姻破裂,父亲再娶,她又搬回这里与父亲和继母共同生活了五年,其间创作了《理想中的理想村》《摩登红楼梦》等早期作品。20 世纪 20 - 30 年代,伴随上海房地产事业蓬勃发展,早已家道中落的张家后人虽然依旧居住于此,但别墅东侧的花园用地却被陆续利用开发为石库门住宅麦根里(1927)和三馀里(1929),花园规模由此缩减。40 年代,已经成年的张爱玲搬入开纳公寓,张家随后也因经济原因搬离了这栋别墅。1943 年,开美科药厂选址于此,别墅用地再次缩小,花园成为工厂的生产场地,新建诸多附属用房。从 1954 年药厂公私合营至医药职工大学使用期间,花园用地基本被后期出现的新建筑所占据,仅存一条宽约 4 m 的通道,建筑本体亦有多处改造与加建。

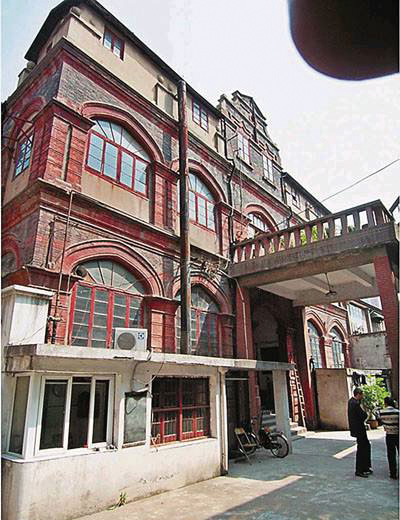

2008 年,石门二路街道向医药职工大学出资购买这片用地,改造为石门二路社区文化中心向市民开放。这是近年来最大规模的改造工程,也在一定程度上对建筑的历史风貌造成了消极影响:建筑辅楼拆除后,于原址新建文化中心的演播厅,占据花园的后期建筑改建为活动室;建筑内部木楼梯改造为混凝土楼梯,并扩大楼梯平台与踏步净距;建筑门廊拆除后改用新建的钢结构平台与花园中后期建筑相连接;建筑三楼的木结构楼面、木屋架、山花拆除后改造为钢筋混凝土楼面,并在老建筑屋面上新增一层轻钢结构空间以扩展文化中心的活动办公用房。至此,这座曾经风华绝代的豪宅苑囿彻底湮没在里弄社区之中(图 2)。

图2 张爱玲故居及周边建筑演变

经历百年风雨的张爱玲故居,屋顶不存、门廊拆毁、外廊封堵、细部缺失,在大量不协调的后期加建裹挟下,多个视角都呈现出体量怪异、风貌不和谐之态。面对这样的修缮对象,泛泛讨论是进行改变现状的历史风格复原,抑或进行维持现状的历史信息保存,并无意义。当今,对遗产真实性的讨论应与遗产的具体价值相结合。有鉴于此,我们从保护的价值视角对张爱玲故居是否应该恢复其风貌完整性进行了充分论证。

首先从艺术价值视角来看。19 世纪末至 20 世纪初,随着上海经济的快速发展,早期的殖民地外廊式建筑和乔治王时代风格建筑(Georgian architecture)因造型过于中庸,不再能满足日益富裕的洋行业主与本地财阀彰显自身财力和身份的需求,一种色彩明丽、装饰精美,但材料廉价易寻、工艺简单可控的“安妮女王复兴式”建筑风格在上海蔚然成风。按照郑时龄院士的总结,“安妮女王复兴风格结合了文艺复兴风格和维多利亚建筑风格,也融入工艺美术运动的影响”“红砖清水墙的处理手法大量出现,建筑立面由单纯的柱式或券柱式外廊转向追求华丽与丰富的装饰效果”“回归古典主义轴线设计原则和对称立面”。张爱玲故居是这一建筑风格的典型代表。因此恢复其安妮女王复兴式建筑风格的整体风貌,对于理解该时期建筑的艺术价值具有真实性意义。

其次从文化和社会价值视角来看。张爱玲是上海近代文坛的代表人物之一,关于她的研究早已从其作品延展至其身世、书信和寓所。康定东路 85 号张爱玲故居是张爱玲的出生地,她的亲生父母张志沂、黄素琼在此完婚并诞下张爱玲、张子静姐弟二人;这里也是张爱玲中学时期的居住地,父母离异再婚、与继母关系的恶化,让这栋洋房中充满了她少女时代的爱恨情仇,最终也体现在她的文学作品中:“房屋里有我们家的太多的回忆,像重重叠叠复印的照片,整个的空气有点模糊。有太阳的地方使人瞌睡,阴暗的地方有古墓的清凉。房屋的青黑的心子里是清醒的,有它自己的一个怪异的世界……”因此,透过这栋建筑,既能看到近代门阀望族的没落消散,又能展现与一代民国才女文学性格形成有密切关系的生活场景,其整体风貌的再现从文化和社会价值视角来看是同样具有真实性意义的。

因此,作为安妮女王复兴式建筑风格的代表性实例和作家张爱玲早年生活的历史见证,将康定东路 85 号张爱玲故居恢复其早期风貌都是适宜的,并不违背基本的真实性原则,且有利于建筑遗产价值的呈现。

事实上,修缮之后重现昔日风貌的建筑改变了人们几十年来对张爱玲故居的想象(图 3,图 4)。即使因为周边密集的居住建筑和狭小院落的空间限制,无法重现历史照片中的影像图景,来此参观的人们仍然惊讶于略显局促的院落中,竟隐藏着这么一处精致的西式建筑。由极具仪式感的门廊进入张爱玲书屋再走上屋顶的露台,张爱玲“躺在床上看着秋冬的淡青”,透过窗户外看到“对面门楼上挑起石灰的鹿角”,走出阁楼站在露台远眺天空的想象显得更加逼真。我们试图从技术上克服历史依据有限带来的种种困难、恢复安妮女王复兴式建筑特征,从情感上重新唤起公众对张爱玲的记忆。我们遗憾于逝去的历史格局,但建筑作为物质载体能够成功地让公众感受到历史真实性的价值。

图3 2008 年以前的张爱玲故居

历史的真实性有赖于信息来源的真实性,由于此建筑未留存任何历史图纸和历年改造图纸,只能依靠有限的历史照片,尽可能在碎片化的信息中不断摸索、发掘保留历史风貌的蛛丝马迹,判断建筑演进与后期添加物,并推敲外立面的完整风貌和各组成部分的历史样式。

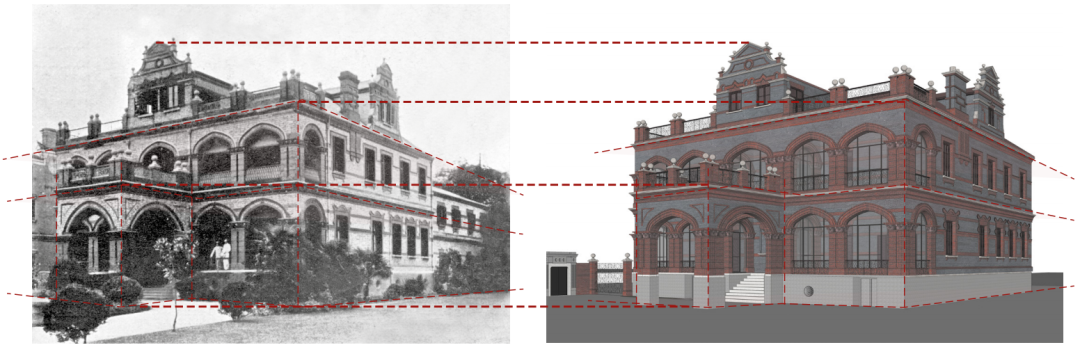

在一张原名《李鸿章故居》的黑白历史照片(据记载其“建造由李经方操办”)中,我们发现其与康定东路 85 号现状建筑开间数量、拱券、檐口、烟囱等细节与此建筑基本一致(图 5)。在与 2008 年改造前照片对照后,最终确定照片中的建筑就是康定东路 85 号张爱玲故居。历史照片给予了诸多历史信息,保留部位如外墙面、外廊的修缮都得益于此。但仅仅依靠几张照片尚不足以支撑修缮方案,还需要现场调研、数据研究和多方考证,尤其是在复建门廊、屋面、山花等对建筑整体风貌至关重要的部位之时。

图5 原名《李鸿章故居》的历史照片

建筑南侧的门廊后期历经过多次拆除重建,其历史风貌仅存在于黑白历史照片中。通过对历史照片的分析,我们发现门廊柱式和拱券均延续了建筑主立面的设计语言,施工时亦在场地中发掘出门廊的原始基础,这为明确门廊整体尺寸和具体样式提供了有力的设计依据(图 6)。

图6a 历史照片中的门廊

建筑现状留存的山花,不论是清水砖选材、砌筑工艺、砖雕花饰还是轮廓比例,与不同时期的历史照片比对均存在明显差异。经多方比对才确定,2008 年左右彩色照片中的山花尚保留着建筑最原始的山花样式,这为山花的复原提供了准确的样式依据;为更好定位山花上红砖、青砖、水刷石装饰和百叶窗的分布,以及确定山花附近原烟囱和露台栏杆的尺寸,修缮设计团队利用上海近代清水砖工艺成熟、规格统一的特点,以一、二层保留的清水砖墙面细部尺寸为度量依据,对其进行了模数化推算(图 7 -图 9);

图8 南立面修缮设计图纸

图9 南立面山花修缮前、后对比照片

根据历次航拍图资料分析,建筑原有屋面呈“米”字形折坡形态(图 10),露台位于外廊上方,南北老虎窗支撑于建筑南北承重墙(图 11)。历史照片中屋面弯折的交接线与立面山花、烟囱的相对位置关系,成了我们推断屋面构架尺寸的重要依据。依靠以上多种线索,修缮设计团队完成了屋面的复原设计(图 12)。从年代判断,虽然建成之初屋面的材料应为金属,但是考虑与街区整体风貌相协调,最终修缮选用的屋面材料采用周边环境中普遍存在的红色机平瓦。

图10 1979 年航拍图

图11 根据现状推演屋面关系

从真实性角度出发,对于历史建筑缺失部分的复原设计应当谨慎行事,秉承避免肆意添加风格性元素的态度。对于历史照片中可以获得充分信息的部分,修缮设计团队模拟了尽可能接近历史照片透视关系的视角,复核历史照片与建筑模型关键位置的尺度,验证设计的合理性与准确性(图 13),从而勾勒出张爱玲在此生活期间,最具保护价值的故居历史风貌;对于无法通过历史资料进行实证的部分,譬如照片中外廊柱头和檐口依稀可见的砖雕花饰,因其已被拆除,且缺乏详细记录,仅根据现状清水砖破损情况予以修缮,待将来发掘出更多历史信息时再考虑恢复。

最小干预原则源起于 18 世纪一些有识之士对一度风靡的过度干预式的遗产修缮行为的批判,在 20 世纪逐步完善成为遗产保护的一项基本原则。最小干预原则摒弃对遗产施加不必要的保护干预,与此同时,在面对评价要素多样、存在条件和目的不尽相同的修缮实践对象时,最小干预原则具有相对性。我们往往无法以统一的标准来对行为结果进行评价。例如,一组破碎的古瓷片如果用作考古研究,那么按照最小干预原则,对它们的干预应该控制在最低的限度,除谨慎的清洗之外不得考虑任何抛光、补缺等多余之举,以求最大限度呈现古瓷片的考古史料价值;但如果被用作博物馆展示之用,则适当的清洗、抛光和补缺可以让这组古瓷片更好地被参观者所理解和认知。所以说,最小干预原则并不意味着片面追求最少的干预,而应该在尽力维护遗产真实性和可读性的基础上,通过相对最小程度的介入来获得最大程度的遗产价值呈现。

面对尚处于使用状态、具有明确使用功能的建筑遗产,无视其使用需求而一味强调绝对的最小干预,只能变相加速社会对建筑遗产的破坏。修缮设计团队将修缮方案的考量维度分解为三类对象:建筑遗产保护管理者、建筑功能日常使用者、建筑遗产社会关注者,通过平衡三者的立场和需求,来把握修缮实践中的最小干预原则。

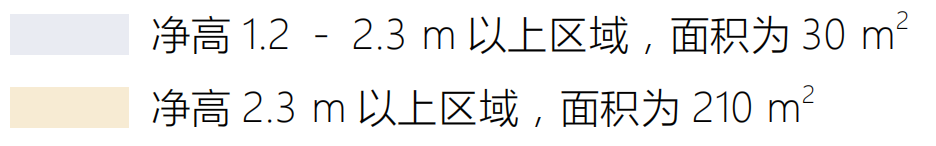

张爱玲故居现在是为周边居民进行文化活动的而设置的社区配套设施,设计前通过沟通、评估,发现其风貌修缮将与社区使用存在三处较大冲突:首先,恢复历史风貌的建筑阁楼,势必减少文化中心三层楼面的有效使用面积;其次,门廊位置的后期加设钢平台,虽然严重影响建筑立面形象,但作为两栋楼人流往来的交通空间却必不可少;最后,建筑外廊为了扩展使用面积而进行了封堵,恢复建筑外廊将使文化中心基本使用面积大大减少。这些都成为摆在设计团队面前,需要统筹克服以推进建筑历史风貌修缮的难题。

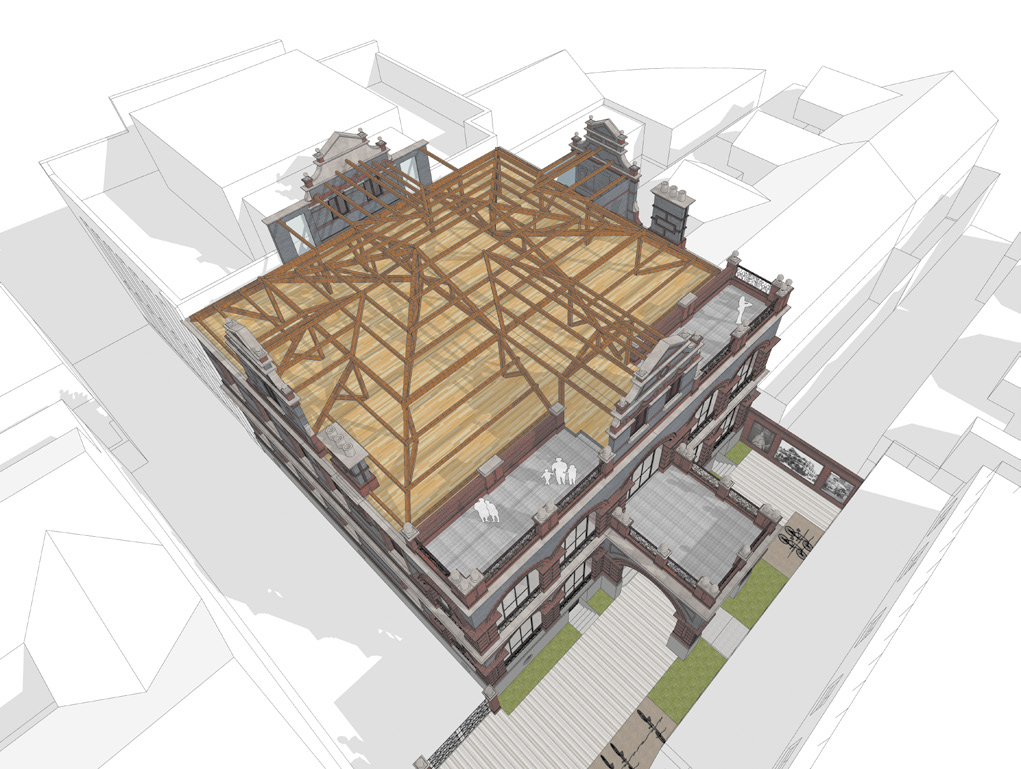

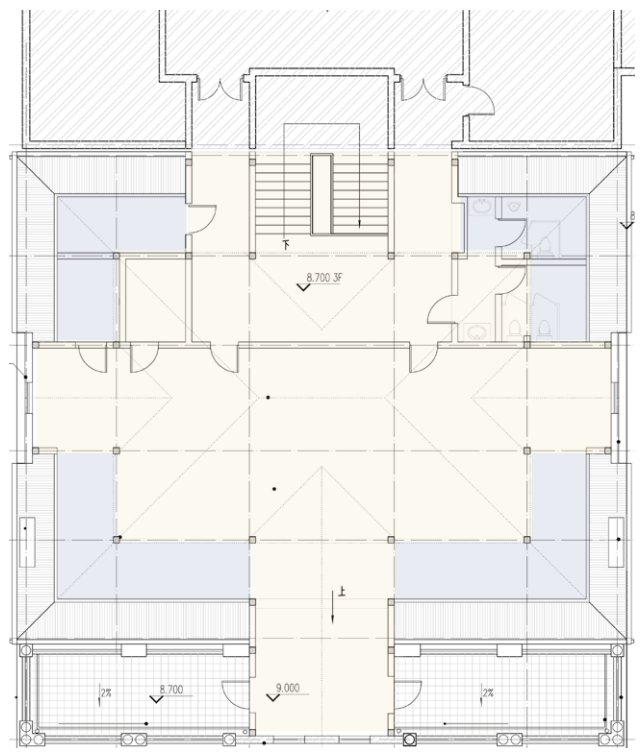

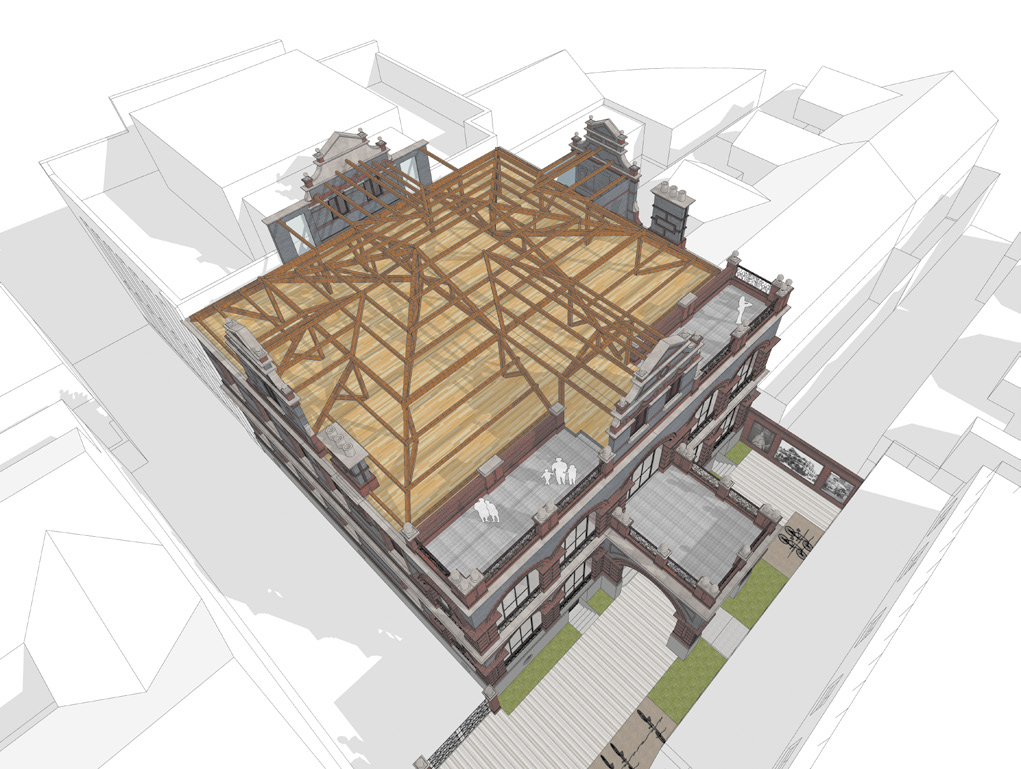

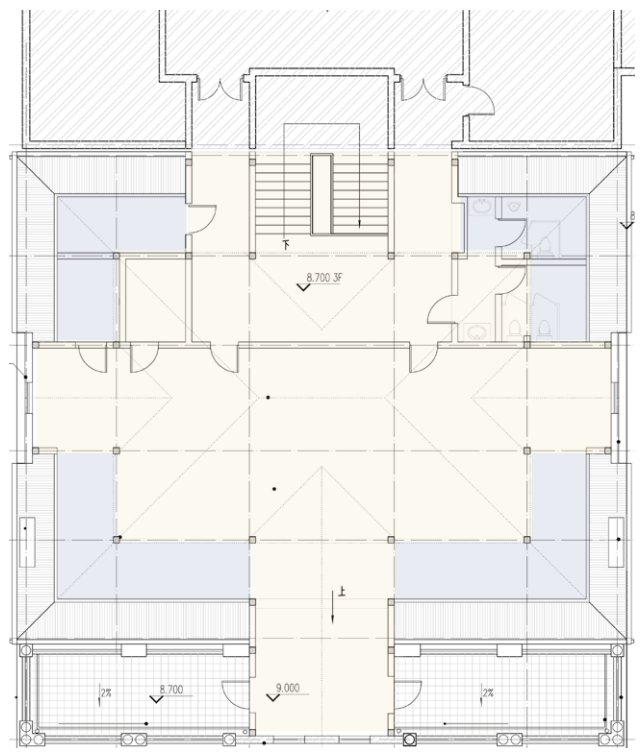

建筑、结构团队通过对屋顶阁楼的三维模型的推敲(图 14),对木屋架受力和构件截面尺寸做了大量优化,使复建的屋顶阁楼在恢复历史风貌的前提下获得最优的室内净高和无柱空间。复建的屋顶阁楼设计为多功能共享活动室(图 15),可以满足舞蹈、合唱、电子琴等日常排练与教学需求,坡屋面下局部低于 2.2 m 的部分,改作更衣、配电等配套功能空间。复建屋顶阁楼前,位于此处的办公、培训等房间调整至其他楼栋,让文化中心对外服务和对内管理的分区更为清晰,影响南立面风貌的钢结构平台连廊存在必要性也大为降低。

图14 阁楼结构方案模

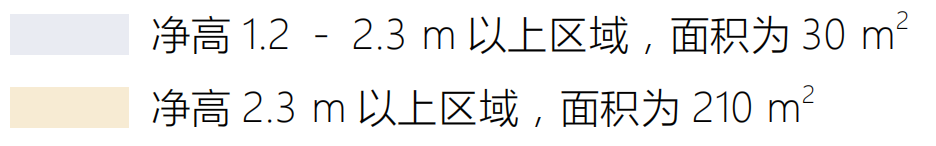

图15 阁楼修缮后平面方案布置

外廊风貌是建筑的主要特征之一。修缮后的功能布局以不改变、不减少活动室空间为原则进行调整,使其既可以是独立教室,百叶门打开时也可与内部房间互相连通、灵活使用(图 16)。在恢复外廊立面券柱式构图特征和铁艺栏杆的同时,为保证内部空间使用的舒适性和采光通风需求,外廊拱券位置用简洁通透的铝合金仿钢窗替换了现状中容易混淆历史风貌真实性的木窗,解决了再现外廊风貌和内部使用空间的矛盾(图 17)。

图16 外廊功能布局方案研究

在设计过程中,我们从建筑遗产管理者的保护要求出发,有依据地修缮外立面等重点保护部位,提出有效可行的修缮技术措施;站在使用者的角度体会文化中心的运作模式,调整功能布局、统筹使用空间;同时,时刻感受着社会关注者对张爱玲故居的情感寄托以及使其呈现历史风貌的迫切心情。最终,三方的诉求都获得了响应和平衡,在项目实践过程中把握住与之匹配的最小干预原则。

传统工艺的价值体现在材料表观的艺术特征和传统营造技艺的建造逻辑,反映了特定时期建造技术的发展水平,是影响建筑遗产真实性的重要因素之一。但延续使用状态的建筑遗产,使其功能融入当代需求的时候,并非所有的传统工艺都能够完美适应当代建设标准。

张爱玲故居南侧的门廊最初采用清水砖砌筑,与主楼结构形成完整的受力体系,精美的砖砌拱券在保留自身建构逻辑的同时能起到很好的装饰作用,是近代上海重要的营造技艺之一。彼时,砖作工艺的迅速发展,为安妮女王复兴式风格的风靡一时提供了技术支撑,该风格也将清水砖的装饰效果发挥得淋漓尽致:细节处理上可以与整体建筑风格相协调,门廊券面与线脚位置大量采用叠涩做法,柱头雕刻有植物花卉,柱身每隔五皮砖嵌几何装饰带,墙面青砖的应用使立面层次更为丰富,表现出了极高的艺术性。

项目团队的初衷是按传统工艺恢复门廊,但作为新建的构筑物,门廊的复建又必须受到当代建设标准的约束。根据相关建筑抗震设计规范,新建砌体结构不允许采用独立砖柱。原始的砖拱门廊拆除已久,复建的首要目的在于恢复张爱玲故居立面风貌的完整性,在获得立面风貌完整的前提下,传统工艺需为使用安全让位。故此,门廊的恢复并未采用纯粹的砖拱砌筑工艺,而是采用钢筋混凝土框架结构与主体结构脱开,留出变形缝,表面再按照传统工艺特征恢复清水砖墙的外装饰(图 18)。修缮后的效果兼顾了使用安全和风貌完整。人们从门廊经过时,依然可以通过视觉和触觉感知到清水砖墙的魅力(图 19)。

图18 门廊结构与清水砖饰面做法

本项目中类似的例子不在少数。例如屋面的防水构造中,往往会改用更耐久、更环保,同时也更易于施工的 SBS 防水卷材代替木望板上铺设的传统油毛毡。增强防水后的屋面,依然呈现出预期的良好历史风貌(图 20,图 21)。

图20 屋架与屋面施工工艺

工程实践中,在研究、复原和推广传统工艺的同时,往往也需要基于现实情况选择恰当的修缮工艺以兼顾传统工艺和当代标准。传统工艺在传承延续的同时,也需要通过现代技术弥补其不足之处,共同帮助历史建筑消除隐患、适应新的功能和安全要求。是否在有利于建筑遗产价值呈现的同时能够保障使用功能和使用安全,成为修缮实践中判断传统工艺留存沿用与否的重要标准之一。

对历史建筑每一次的干预都会影响它的真实性,与“原物”所代表的绝对真实性相比,当下的保护实践应当更关注复杂的现实环境中如何把握真实性,以真实性为导向的修缮工作正在推动我们准确理解项目特质、思考保护目的、提升保护对象价值,并发挥历史建筑在城市中的作用。保护决策实质上是在平衡与协商中完成的,目标都是为了更好地呈现建筑遗产的价值。正如《实施世界遗产公约的操作指南》中指出:“精神和感觉这样的属性在真实性评估中虽不易操作,却是评价一个遗产地特质和场所精神的重要指标……”。

张爱玲故居修缮工程在场地环境和设计条件的制约下,通过恰当的干预措施,积极回应了现实问题带来的种种挑战,使这座具有特殊文化含义的安妮女王复兴式风格历史建筑真实表达了它的历史风貌和精神内核,这也是历史建筑保护的意义所在。通过对整体风貌的把控与细节的修缮,更好地诠释了上海近代建筑的艺术性与科学性,以完整、真实的风貌向公众展示张爱玲故居的建筑形象,从而成功地在张爱玲与建筑之间建立记忆的关联,唤起公众对张爱玲日常生活和文学作品的想象,让人似乎可以通过建筑空间走进她的内心世界,了解她传奇一生背后的故事。项目兼顾历史风貌和使用功能,也有助于石门二路社区文化活动中心更好地为公众提供社区服务,并宣传历史文化,使这座历史建筑从一位著名作家的故居转变为集聚城市活力的新地标,为延续城市文脉撰写新的篇章。

付涌,华东建筑设计研究院有限公司历史建筑保护设计院 设计总监

张怡欣,华东建筑设计研究院有限公司历史建筑保护设计院 建筑师

本文完整阅读见《建筑遗产》2023年第2期(总第30期),微信版略去文中摘要、图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

付涌, 张怡欣. 基于价值呈现的历史建筑保护真实性思考——上海康定东路85号张爱玲故居修缮设计为例[J]. 建筑遗产, 2023(02): 140-149.

建筑遗产学刊(公众号)

微信平台:jzyc_ha(微信号)

官方网站:

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):基于价值呈现的历史建筑保护真实性思考——上海康定东路85号张爱玲故居修缮设计为例

规划问道

规划问道