2018 年 11 月,长江三角洲区域一体化发展正式上升为国家战略,至今已满五年。在这波澜壮阔、成就卓著的五年发展历程里,中规院上海分院始终紧密参与其中,见证了各项重大工程的规划建设落地,也见证了各类机制框架的逐步搭建成型。本期城市风向标特辑在回顾长三角一体化的前世今生与五周年印迹以外,还尝试以五问五答的形式提炼了我们心目中区域协同的诸多代表性成果,以此纪念长三角一体化发展五周年“里程碑”。

History

长江三角洲区域,亦即我们所更熟悉也更常用的简称“长三角”。这方长年累月被“母亲河”长江所冲积滋养出的宝地,尽管其经济体量、国土面积在全国的占比均举足轻重,尽管其域内 41 座城市彼此地缘相近、人文相亲,但是这场从空间地理单元到区域共同体的演变,绝非一日便可轻易铸就。

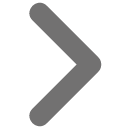

动态演变的“长三角”区域协同范围

从 1982 年国务院提出的“上海经济区”与“长三角经济圈”概念,到 1996 年由上海发起、宁杭苏甬等周边 15 个地级市加入的“长江三角洲城市经济协调会”,再到 2016 年《长江三角洲城市群发展规划》所界定的三省一市共 26 市规划范围,长三角一体化的“成员名册”始终在不断丰富,区域协同迈向“进行时”。

Anniversary

时间来到整整五年以前:2018 年 11 月 5 日,习近平总书记在首届中国国际进口博览会上宣布,支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略。自此,区域协同理念以更深刻、更广阔、更迅捷的形式融入长三角经济社会发展大局,也来到你我身边:《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》《长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间总体规划(2021-2035 年)》等重要文件先后获批,长三角生态绿色一体化发展示范区、长三角自由贸易试验区联盟等平台窗口相继成立、衡量长三角区域一体化发展水平的指数评估结果屡创新高……

Image 1

壹『走廊』

动力充沛、虚实相生

走

CORRIDOR

廊

一条动力充沛的走廊

可以迎来多少次角色转换升级?

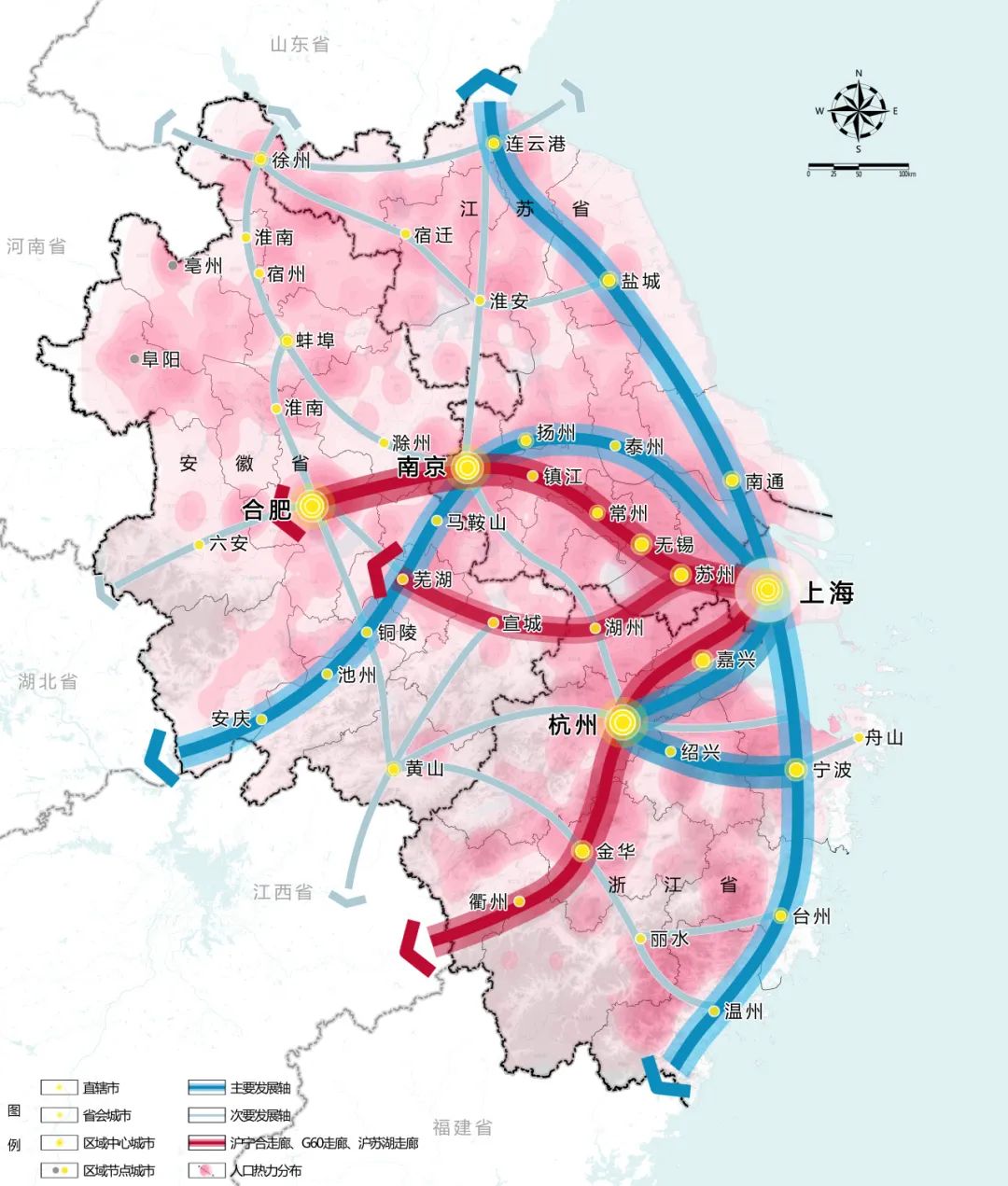

它首先是畅通无阻的实体交通走廊—— G60 高速公路、沪苏湖高速铁路、沪宁合高速铁路……“复兴号”“和谐号”动车组呼啸而过,川流不息的客车、货车奔赴远方,见证长三角平均公路、铁路出行时间以每年 2-17 分钟不等的速度逐步下降,极大地缩短了与上海、南京、杭州、苏州等区域核心城市的时空距离。

它还是承载区域战略意图的宏观发展走廊,资金、技术、管理、数据等生产要素日夜奔涌于沪宁、沪杭、杭甬等经济大动脉,其中沪、杭、苏是长三角跨城投资的主力,占区域对外投资额比重超过 50%;沪、杭、宁、合、甬同时也是接收投资的主体,占比约 40%,有力带动了走廊沿线城市的协调发展。

它更是活力奔涌“不设限”的科技创新走廊,依托创新企业、机构与人才的规模化集聚,也依托政府精心搭建的创新平台,生发碰撞出更高水平的创新协作,沪宁合、G60、沪苏湖三条廊道内部的创新关联量在长三角的占比从 2018 年的 42% 提升至 2023 年的 53%,占据“半壁江山”。

为长三角一体化带来充沛动力的发展与创新走廊

CORRIDOR

Image 2

贰『网络』

高效流动、织牢织密

一张高效流动的网络

可以织就怎样的协作交往愿景?

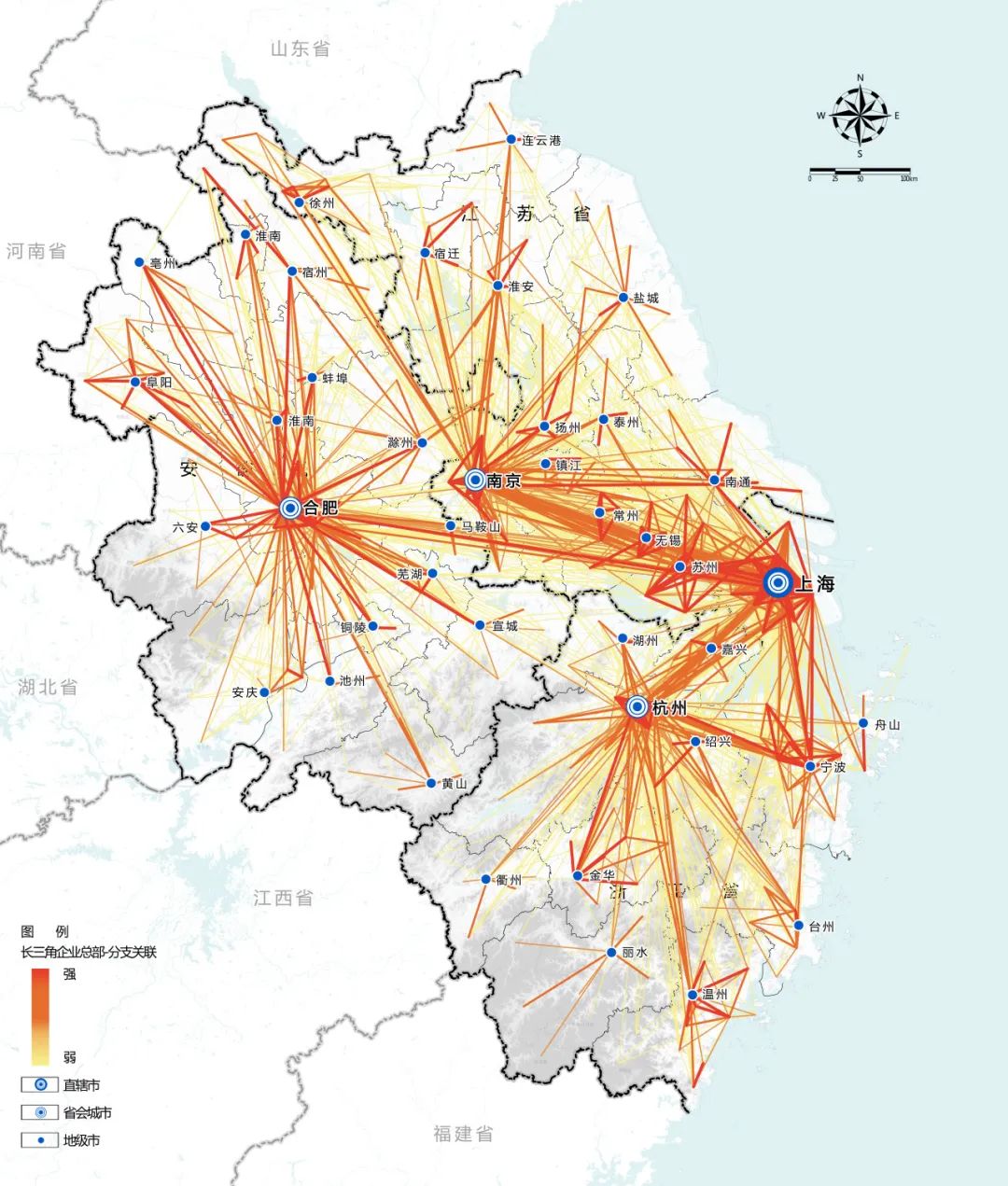

这里是一个产业紧密联动的经济共同体。在这片土地上,紧密的经济产业活动蓬勃发展。长三角地区作为中国的经济重心,经济关联高度密切,企业之间形成了错综复杂的供应链网络,相互依存,共同成长。长三角地区的产业链关联强度约占全国的 2/3,成为全国经济发展的重要引擎。企业间的供应链总量约占全国的 40%,这一数字的背后是庞大的经济规模和高效的资源配置。

支撑长三角产业创新的密集生产协作网络

这里是一个高频流动的多功能网络。每天,长三角地区有数以百万计的人们跨越两个城市,穿梭在居住地和工作地之间。他们或许在早晨的阳光中离开家乡,又在傍晚的余晖中回到温馨的港湾。数百万的跨城通勤者数量,接近于一个大城市的人口规模。同时随着长三角地区人均收入水平的提高,人们对美好生活的追求,带来了更多的出游需求。2023 年的节假日,长三角地区出游人数独领风骚,占据全国出游人数的 1/4。生动展现了长三角作为旅游热土的无穷魅力,也印证了其作为国内外一流旅游目的地的地位。

网

NETWORK

络

NETWORK

Image 3

叁『跨界』

与邻为善、先行示范

跨

CROSS-

BORDER

界

一次先行示范的跨界

可以带来怎样的共建效应?

在长三角生态绿色一体化发展示范区,江浙沪三省交界之地,立足“生态优势转化新标杆、绿色创新发展新高地、一体化制度创新试验田、人与自然和谐宜居新典范”的战略定位,以共同目标引领协同行动,一些改变正在实际发生。

譬如探索如何与水共生,营造更丰富的水空间。这里有逾百条的骨干河道、76 座大小湖荡,统筹水安全、水环境、水生态,近年来大力推进河湖荡漾与水岸联治,2022 年“优Ⅲ类”水质断面上升至 96.2%。太浦河世界级清水绿廊打造初现成效,沿线育成 22.7 万平方米水源涵养林、16.9 万平方米浅水植物,元荡环湖 25 公里岸线也将于年末全部贯通。皮划艇、桨板、露营等户外活动在水边小镇悄然兴起,生动的“水生活”图景成就了大都市年轻人的“网红打卡地”。

悄然兴起于示范区的水上运动

譬如探索如何协同创新,培育风景中的新经济。这里成立了全国首个跨省域高新技术产业开发区,采取“跨区域、跨部门联席会议+联合推进运作办公室+片区管理机构”的组织模式,围绕数字产业、智能制造、绿色新材料三大战略性新兴产业和总部经济、绿色科创服务两大特色产业,积极深化“研-学-产”协同布局。在这片高颜值的土地上,复旦创新学院、同济大学长三角可持续发展研究院等创新引领型机构率先入驻,华为科创中心落子建设,带来了近 4 万菁英人才,生态科普、研学教育、文化创意、农事体验等新休闲业态也纷纷萌芽。

青浦西岑科创中心规划图、效果图

譬如探索如何打通堵点,推动更便利的资源共享。一条示范区城际轨道,将示范区核心水乡客厅至虹桥枢纽的时空距离缩短至 45 分钟;一座元荡慢行桥,成为链接沪苏的“水袖”缎带;东航路-康力大道等跨界断头路互通工程,使青浦、吴江两地的通勤时间从 40 分钟缩减到 5 分钟;8 条率先开通的示范区公交线,串起朱家角、金泽、西塘、周庄、黎里古镇,使“相亲邻里”变成“和乐一家人”。

CROSS-BORDER

Image 4

肆『共享』

身处其中、共同受益

一些惠及你我的共享

可以转化为怎样的品质升级?

如果说,一体化是一首优美的交响曲,那么最让人舒心的旋律,无疑是公共服务的便利共享。跨城医疗全面推进,41 个城市的 1.7 万家医疗机构紧密连接,提供了 1600 万次的关键支持。10 城“一码通行”、140 项政务事项“一网通办”、逐渐开放的社保互认,以稳定而高度协同的“软联通”,支持地区在疫情过后的当下快速恢复活力。千万量级的商务、通勤、休闲人群……借助开放的公共网络和高度发展的硬基建,更加自由地选择着工作与生活方式。

破壁的尝试还不仅如此,商业影响力、文体辐射力、教育医疗合作力也在大踏步前进。大品牌入驻带动核心城市商圈持续升级,沪、杭、宁保持着对区域消费的吸引;文体赛事虽受疫情冲击,但仍以二三线城市的承载保持活力,风景宜人、文化底蕴深厚的湖州、丽水、黄山、绍兴等,在软实力方面各扬所长;教育医疗合作方面更体现了头部城市的责任担当,上海三甲医院合作办医项目 60 余项,南京双一流高校合作办学项目 13 个,真正实现了优质资源的区域共享。

体育“流量”转为文旅“留量”:当亚运会遇上中秋、国庆假期,杭州迎来近年最旺“黄金周”

图源:21 世纪经济

共

TOGETHER

享

TOGETHER

Image 5

伍『共同体』

高质前行、切实可感

共

同

COMMUNITY

体

一个高质前行的共同体

可以迸发出怎样的强大力量?

时至今日,我们或许已经很难想象,没有提出一体化发展的长三角地区会是什么模样。我们所看到的,是一个五年以来身体力行诠释高质量发展理念的区域共同体,在共同富裕理念的指引下将城乡居民收入比下降至 2.19:1,也让跨越“中等收入陷阱”的城市数量增加至 13 座,较五年前几近翻番。与此同时,社会消费品零售总额及其区域均衡性皆提升显著,碧水、蓝天、净土的生态画卷均触手可及、切实可感,惠及你我。

我们也看到了,一个面对复杂国内外环境也依然坚挺展现强大发展韧性的区域共同体:在众多发展走廊、协作网络与跨界尝试的交织托举下,长三角研发投入强度不断提高(年均增长 10.2%)、创新成果转化能力持续提升(技术合同成交额增长近 3 倍)、国际国内贸易显著增长(人均进出口额年均增长 6.4%),跨城通勤与客运规模也接近恢复至疫情后的最好水平,有效拓展了长三角的战略纵深与回旋余地。

从上海陆家嘴地区远望广袤的长三角

图源:Unsplash

COMMUNITY

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。长三角区域一体化发展根植于长江所孕育的深厚土壤,起步于分工协作、补短扬长以增强区域综合竞争力的建设需求,又再度深化于更加创新、协调、绿色、开放、共享的高质量发展新要求。2018-2023 年,长三角地区交出了“新身份”开启以来的第一份漂亮答卷,而下一个五年、下一个十年……好戏尚未开场,却已足够令人期待🎉

策划 | 孙娟、马璇、李鹏飞

供稿 | 李诗卉、李鹏飞、张亢、朱碧瑶

制图 | 陈胜、朱厚桦、李诗卉

排版 | 费莉媛、王垚(实习)

审核 | 陈勇

来源 | 申客思享会

王凯:长三角一体化示范区与雄安新区规划的比较与启示

国务院批复《长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间总体规划(2021—2035年)》

中共中央国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》

习近平:支持长三角区域一体化发展并上升为国家战略——《新时代长三角一体化发展中长期战略研究》 开题!

长三角一体化发展

原文始发于微信公众号(规划中国):城市风向标|特辑:五问五答!见证长三角一体化辉煌五周年

规划问道

规划问道