“粤港澳大湾区”的提出不仅反映区域内外各种关系的变化,也体现社会各界对珠三角、粤港澳区域的重新认识与思考。广东省城乡规划设计研究院副总规划师李建平从“脊梁”“走廊”“中轴”经典理论出发,阐述了珠三角和粤港澳大湾区在不同尺度下谋划的空间结构和发展策略。详情见下文。

区域的空间战略总是与其所处经济、社会、技术、文化背景以及政治事件交织在一起,反映的是解决现实问题的一些策略和对未来发展预判的战略选择。从1994年广东省委、省政府首次提出了“珠三角经济区”并开展经济区总体规划和相关专项规划、到2003年以来陆续编制珠三角城镇群协调发展、生态环境保护、城际轨道交通等规划并提出“大珠三角”(珠三角+港澳)概念、到2015年国家层面提出“粤港澳大湾区”,不仅反映出区域内外各种关系的变化,也体现了社会各界对珠三角、粤港澳区域的重新认识与思考,其中基于经典的点轴理论所勾画的“脊梁”“走廊”“中轴”反映了珠三角和粤港澳大湾区因应不同阶段、不同发展理念,在不同尺度下谋划的空间结构和发展策略。

1、区域发展“脊梁”:全面协调可持续理念下的空间响应

进入2000年代初期,经过改革开放20余年快速增长的珠三角已初步成为全国城镇连绵程度最高、城镇化水平最高和经济要素最密集的地区,但经济增长与资源短缺、社会需求提高与公共服务供给滞后、城镇快速扩张与环境压力加大、城镇连绵与各自为政等矛盾日益突出,制约着珠三角的可持续发展。为贯彻落实当时中央提出的全面协调可持续发展理念和广东加快发展、率先发展、协调发展要求,同时顺应区域产业-城镇沿交通轴线拓展,城乡一体化向区域一体化转变趋势,2004-2005年由广东省和国家住建部联合组织编制的《珠三角城镇协调发展规划》(下称“2004版珠三角城镇群规划”)提出了构筑“一脊三带五轴”的空间发展构想,即构建由一条环珠江口湾区的区域发展“脊梁”(“一脊”)、三条东西向分布的功能拓展带(“三带”),以及五条南北向贯联的“城镇-产业”聚合轴(“五轴”)等共同组成的网络状发展轴(带)体系(图1)。

图1 珠三角“一脊三带五轴”空间结构

1.1“脊梁”的内涵

所谓区域发展“脊梁”,是指以广州为中心,沿珠江口东南连接深圳及香港,西南连接珠海及澳门,向北沿京广大动脉联通内陆所形成的轴带区域,主要包括广州主城区、深圳主城区及香港、珠海主城区及澳门等高端服务中心,以及广州花都-白云、东部地区、南沙,深圳前海-宝安、沙井-松岗,珠海唐家湾、横琴、金湾-斗门,东莞虎门-长安,中山东部地区等重要节点。希望通过高水平的设施建设和政府间的高效合作,整合轴线上的重要城镇节点和产业地区,聚合区域高新技术产业、高端服务功能和交通枢纽功能,与港澳优势互补,形成辐射粤港澳大湾区的区域性服务与创新中心,提升区域核心竞争力。

1.2“脊梁”概念引发的空间响应

“脊梁”作为一个空间概念和结构表达,从功能集聚、要素整合和区域发展的主次看,概念非常清晰,体现了规划师对区域空间结构的概念描述和发展期望,成为了珠三角和各地市重大基础设施尤其是高速公路、高铁、城际轨道和城市拓展、产业园区布局的重要依据,如广州南拓战略、广州大学城建设、迎接2010年广州亚运会的亚运新城选址以及南沙新区谋划,深圳福田中心区、宝安机场地区的建设,珠海唐家湾高新区的建设及横琴国家级新区谋划,中山火炬高新区的发展等。但由于“脊梁”的空间范围相对宽泛和模糊,同时缺乏下层次空间规划政策设计的引导,并未引起政府和市场的普遍关注,如此时东莞的发展重心并未向脊梁靠,而是选择偏离脊梁的松山湖和莞城主城区作为发展重点,珠海更多的是瞄准西区的发展。可以说,这个阶段从国家、省层面到地市层面均未对珠江口地区的统筹发展以及新增跨江通道问题给予足够重视。

2、广深科技走廊:创新发展理念下的空间响应

在2004版珠三角城镇群规划和2008年颁布实施《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》的指引下,又经过最近10余年转型发展,珠三角已经构筑起以电子信息制造、先进装备制造为支柱和一般加工制造为基础的现代制造业体系,以商贸、金融、物流、文化创意为引领的现代服务体系。2016年珠三角高新技术企业达1.5万家,高技术制造业增加值占规模以上工业增加值的比重达43.2%,形成了国内规模最大、在世界具有重要影响的企业集群,企业创新与成果转化能力居全国首位,成为与京津冀、长三角差异发展的全国三大创新中心之一。连同港澳成为东亚地区规模最大的“巨型城市区域”,初步实现了从城乡一体化化向区域一体化的转变。从内部空间格局上,呈现出珠江口东西两岸的差异化发展格局,东岸城镇连绵化更加紧密,成为区域创新性企业和创新要素聚集的核心地带,广深港作为区域发展“脊梁”地位更加明显。西岸发展相对缓慢,城镇仍处于点轴生长之中,广珠澳的区域发展“脊梁”仍处于培育阶段。

为贯彻落实新时代五大发展理念,尤其是创新发展理念,扎实推进珠三角国家自主创新示范区的建设,2017年5月广东省第十二次党代会报告明确提出,完善区域协同创新体制机制,打造广深科技创新走廊。同年12月,广东省委省政府颁布实施《广深科技创新走廊规划》,要求把广深科技创新走廊打造成“中国硅谷”,形成全国创新发展重要一极,全面支撑国家科技产业创新中心和粤港澳大湾区建设。

2.1广深科技创新走廊的内涵

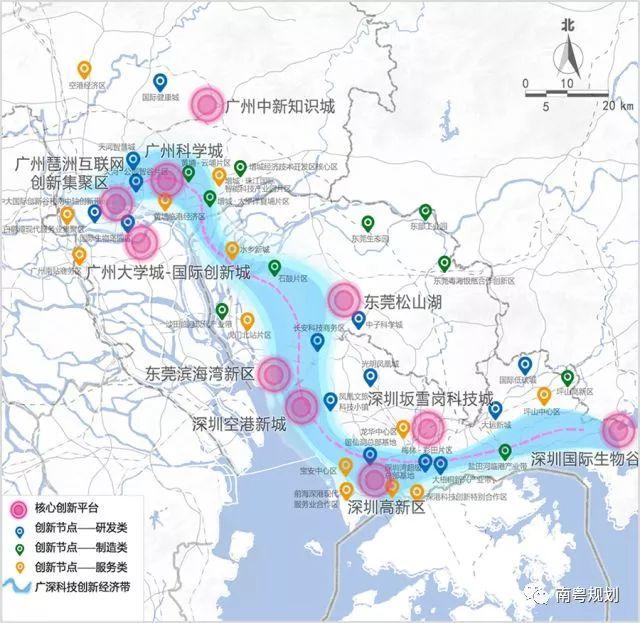

广深科技创新走廊,北起广佛交界处,经广州主城区、东莞松山湖、深圳主城区,南至深圳大鹏,沿广深高速、广深沿江高速、珠三环高速东段、穗莞深城际、广九铁路等复合型交通要道所形成的创新要素集聚区域。其定位为:全球科技产业技术创新策源地、全国科技体制改革先行区、粤港澳大湾区国际科技创新中心的主要承载区、珠三角国家自主创新示范区和科技成果转移转化示范区的核心区,总体格局为“一廊十核多节点”(图2),总面积超过1.1万平方公里。

一廊:即广深科技创新走廊。依托广深高速、广深沿江高速、珠三环高速东段、穗莞深城际、佛莞城际等复合型的交通通道(长度约180公里),集中穗莞深创新资源,连成一个产业联动、空间联结、功能贯穿的创新经济带。

十核:即十大核心创新平台。具体为广州大学城—国际创新城、广州琶洲互联网创新集聚区、广州中新知识城、广州科学城、东莞松山湖、东莞滨海湾新区、深圳空港新城、深圳高新区、深圳坂雪岗科技城、深圳国际生物谷。构建科技创新重要空间载体,打造全球顶尖科技产业创新平台。

多节点:包括广州市国际生物岛园区、天河智慧城等13个,深圳市前海深港现代服务业合作区、深圳湾超级总部基地等15个,东莞市中子科学城、东莞水乡新城等9个,合计37个。发挥示范效应,形成区域发展的创新节点。

图2 广深科技走廊的空间结构

2.2科技走廊概念引发的空间响应

广深科技走廊,同样属于区域要素整合、功能集聚概念,期望通过创新空间、创新平台、创新要素聚集与联接,构筑复合发展的带状空间,引领区域发展转型。广深科技走廊空间范围相对明确,既明晰了区域空间的结构形态,也提出了场所构筑的目标要求,指引了地方行动的方向,引起了各级政府和市场的普遍反映。广东省科技厅、广东省住建厅强力推动,深圳、东莞、广州、佛山等城市积极行动,形成省市联动、市场响应格局,助推珠三角自主创新和科技成果转移转化两个国家级示范区的发展建设。

广东省科技厅:拟研究制定广深科技创新走廊科技创新“政策包”,为广深科技创新走廊建设提供政策支撑。

广东省住建厅:组织技术团队,推进《广深科技走廊规划》的编制,从区域与城市创新网络构建、创新空间营造提出空间布局方案和策略建议,为广深科技创新走廊的建设提供空间支撑。

广州:积极推进广深科创走廊广州段提升规划 ;依托广深科技创新走廊等核心创新平台,与深圳联手面向全球集聚资源要素,构筑超强城市组合型创新引擎。

深圳:在落实《广深科技走廊规划》提出的“四核十五节点”基础上,结合本地实际情况计划增补3个备选节点,拟定《深圳建设广深科技创新走廊实施方案》,稳扎稳打地推进广深科技创新走廊深圳段建设。

东莞:提出要向广州、深圳看齐,全面提升城市品质,建设广深科技创新走廊;制定《广深科技创新走廊东莞段空间规划》,要求通过营造创新氛围、建设创新园区、培育创新龙头企业、完善创新公共设施和政策配套的“四创新”,将东莞段“建设成为国际水准的科技成果转化地、全国领先的智能制造基地、广深科技创新走廊的中部脊梁”,突出松山湖、滨海湾片区、水乡新城片区等平台节点打造,将园区统筹组团发展与广深科技创新走廊建设紧密结合起来,带动人才、产业、资本等高端创新要素加速集聚,以点的引爆形成创新发展新局面。

佛山:着力打造一环创新圈,接广深科技创新走廊。以超前理念高标准建设禅南顺(三龙湾)高端创新集聚区,构建“一环创新圈”“1+5+N”创新平台体系(“1”是指禅南顺(三龙湾)高端创新集聚区;5个创新平台,分别为佛山军民融合创新示范区、广东金融高新区、“南三”产业合作区、青年湖电子信息产业园、空港经济区;“N”是培育周边具有创新潜力的多个创新节点),积极对接广深科技创新走廊,主动承接深圳创新溢出效应。

顺德:谋略本地版“科技创新走廊”对接广深。从广州南站沿着广州地铁7号线到顺德北部片区的广州大学城卫星城、广东潭洲会展中心、广东工业设计城、美的全球创新中心,再一直延伸至东部新城的大学周边,进而辐射到西南片区的高新区,成为顺德版的创新轴线。

广深科技走廊的提出和实施,之所以能引起从省到地市、从地市到街镇、从政府到市场、从企业到个人的高度关注和迅速行动,不仅切合了当前国家提出的践行创新发展理念,更是珠三角、粤港澳大湾区共同面对产业转型升级和高质量发展的迫切要求。可以说,广深科技走廊的建设,不仅是新时期珠三角城镇群规划、珠三角改革发展规划纲要和粤港澳大湾区规划实施的专项规划,更是带有政策和政治事件的区域共同行动。

3、湾区东岸(港深莞)中轴:大湾区发展理念下的空间响应

自2015年3月由国家发展改革委、外交部、商务部联合出台的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中第一次从官方层面提出了粤港澳大湾区概念以来,引发了国内国际学界、政界、商界和普通百姓的高度关注。2018年4月3日,粤港澳大湾区东岸(港深莞)中轴提升战略论坛在深圳举行,从产业、规划、交通等多方面共同为中轴战略建言献策。

3.1湾区东岸(港深莞)中轴概念

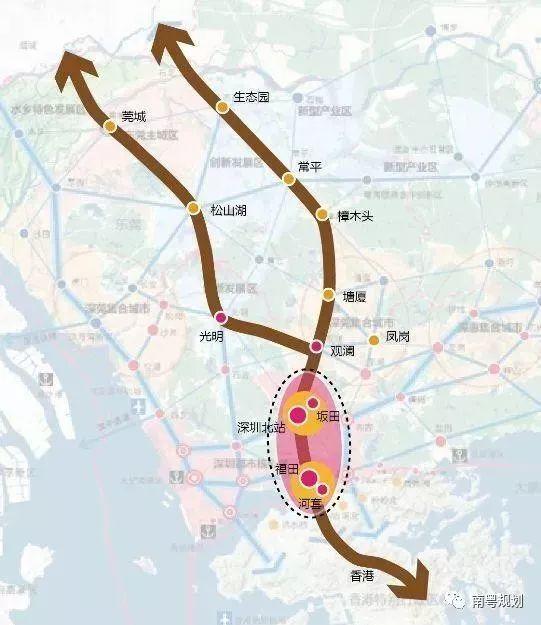

中轴线在城市整体平面布局中居于控制性的地位,是一个城市的景观、功能与发展轴线,将一座城市重要的行政、商务、商业、文化和居住区串联在一起,被形象地称之为一个城市的“脊梁”。粤港澳大湾区东岸(港深莞)中轴范围包括从深圳福田区、龙华区向东莞延伸,主要包括深莞中部地区,具体包括河套、深圳福田区、深圳龙华区、光明新区、龙岗区坂田街道及东莞塘厦、凤岗、樟木头等地;主要串联河套深港科创园、福田中心区、梅林—彩田片区、深圳北站商务片区、观澜高新区、坂雪岗科技城、光明凤凰城、九龙山产学研片区以及东莞生态园、松山湖等区域的重要节点(图3)。

图3 湾区东岸中轴整体范围示意图

目前,该中轴地区已汇聚了华为、平安、正威3家世界500强企业,和富士康、华润三九、长安标致雪铁龙等一批高端制造产业。以电子信息产业为主导的制造业特征明显,金融、科技、创新、生态、文化等高端要素集聚,口岸、高铁等交通设施支撑有力,未来发展潜力巨大。

3.2湾区东岸(港深莞)中轴概念可能引发的空间响应

实施中轴提升是一项长期的系统工程,是推动湾区建设国际科技产业创新中心的重要支撑,需要各级各方共同谋划、共同推进。对深圳而言,是“南联北拓”,拓展城市发展腹地的必然选择,是助力深圳打造世界一流城市的迫切需求。中轴建设已列入正在编制的新版深圳城市总体规划当中。根据深圳市国民经济与社会发展“十三五”规划提出的实施中轴提升战略,中部发展轴由福田通过广深港高铁南联香港,由龙华、光明向北延伸,即以深圳福田CBD为核打造中央活力区,北启梅林-彩田片区“深圳智谷”向龙华延伸,南接皇岗-落马洲河套地区与香港共建“深港科技创新特别合作区”,西沿深南大道延伸至香蜜湖打造深圳国际金融街,东沿深圳中心公园两侧布局总部经济产业带。

在粤港澳大湾区东岸(港深莞)中轴提升战略论坛上,广东省城乡规划设计研究院马向明总工程师提出,中轴在湾区时代中扮演的是创新角色,中轴要提供好的关系空间、公共空间和公共服务供给,为创新留空间。只有创新公共服务供给方式才能发挥中轴的最大潜能。中国综合开发研究院副院长曲建认为,深化粤港澳合作,尤其是中轴区,很有可能成为区域科技创新的一个突破口。中国宏观经济研究院科研部副主任刘旭建议,开放高等院校在中轴线上开办分校或独立学院,布局一批开放式的国家重大科技基础设置和载体,补齐产业在全球价值链上的短板。同时,有专家提出应将中轴打造世界级生态景观带和城市新天际线。依托深圳河、中心公园、莲花山、笔架山、大脑壳山、观澜河等打造中轴绿带,实施系统的城市更新,高标准、高品质开展城市设计。向南在皇岗-落马洲河套地区打造深港城市新地标的集聚区,将深圳河沿岸打造成为世界级的城市景观带。向北通过中心区及梅林-彩田片区空中连廊、中康路高线公园串联大脑壳山公园,整合慢行、商业消费、休闲文化、人文景观等功能,形成贯通商业休闲界面、空中观景平台、活力大街、创意文化活动空间的全区域空中连廊,实现空间活化开放、互联互通。

可以说,湾区东岸(港深莞)中轴,是推进粤港澳大湾区建设,落实广深科技走廊发展和推动深港合作、深莞惠都市圈协同发展等多重使命下由深圳中心城市倡议主导的区域行动,体现了深圳在推动区域发展形态由乡镇型、园区型向城市型转变的历史责任。这一个行动目前仍处于探索研究和局部行动之中,未来能否引起香港、东莞及惠州等周边城市的兴趣、市场的关注和区域空间的响应,目前尚不好下结论,需要期待深圳中心城市统筹作用的发挥,周边城市的紧密合作以及上级政府的政策支持。

4、总结

区域的空间战略总是与区域及城市问题很微妙的交织在一起,各种关系交织下的战略谋划或策略既不存在起点,也不存在终点,也不存在明显的边界,以至于任何一种方案和策略都可能是局部的、有限的求解,是带有时代烙印的。从2004年版珠三角城镇群规划提出构筑“一脊三带五轴”区域空间结构至今已经过了15年持续发展,城镇变得更加连绵,交通、产业、信息、资金等所形成的网络更加密集,轴带结构也逐步演变为网络结构(图4),但受珠江口先天自然地形地貌和后天东西两岸差异发展以及中心城市势力经济等多重因素影响,由广深港、广珠澳所构筑的区域发展主轴仍是粤港澳大湾区的“脊梁”,尤其是随着近年来广东自贸试验区(包括广州南沙、深圳前海、珠海横琴)、深圳空港区及海洋新城、东莞滨海新区、中山翠亨新区、深港河套地区等新兴战略发展平台沿珠江口布置,分别拉着各自城市发展重心向珠江口地区汇聚,拥珠江口发展将成为大湾区“脊梁”增厚的重要方向。从广深科技走廊的规划布局看,广州大学城—国际创新城、广州琶洲互联网创新集聚区、广州科学城、东莞滨海湾新区、深圳空港新城、深圳高新区等核心创新平台和广州市国际生物岛园区、天河智慧城、深圳市前海深港现代服务业合作区、深圳湾超级总部基地、东莞水乡新城等创新节点均布局在大湾区的“脊梁”区域。湾区东岸(港深莞)中轴从空间分布看,虽偏离珠江口,但从区域功能连接看,同样属于大湾区“脊梁”的重要组成部分。

综合上述分析,可以说,从“脊梁”到“走廊”再到“中轴”的空间响应,表面看似不同时期、不同语境下逻辑关系并不太明显的空间形态表达,但实质上却是大湾区发展“脊梁”概念在不同阶段、不同尺度下逐步实现的具体策略,反映出区域规划战略构想的实施离不开城市与区域所处的经济、社会、技术以及政治事件的支持。因此,广深科技走廊的建设和湾区东岸(港深莞)中轴的构筑,既是粤港澳大湾区“脊梁”在新时期、新形势的具体空间形态和实施策略,也是对区域“脊梁”长远战略在新时期、新发展理念下的修正。湾区东岸(港深莞)中轴的构筑不仅是深圳发挥东岸中心城市作用的区域使命,也是谋略大湾区历史担当的重要举措,是支持广深科技走廊和区域“脊梁”建设的具体行动。如果说中轴的构筑,更多的是体现为城市综合服务功能、专业创新能力的培育和城市形象的提升的话,那么广深科技走廊的建设则更多的是体现为园区创新和企业创新的培育,体现的是科技创新集聚。可以说,湾区东岸(港深莞)中轴的构筑与广深科技走廊的建设也是相辅相成的,共同推进粤港澳大湾区“脊梁”的实现。

图4 粤港澳大湾区网络化发展格局

来源:南粤规划︱编辑:王艳阳、林冬娜、邓小云

其他用户正在看

【资讯】博鳌论坛丨聚焦粤港澳大湾区,三地共商发展大计 促湾区建设

【原创】政府工作报告再派“糖”,大湾区蓄势待发,国地伴粤港澳腾飞!

国地资讯聚焦国内外国土、城建、环境行业,致力于宣传热点政策,分享新鲜资讯,展示研究成果。

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展