建筑学博士,国家一级注册建筑师。深圳市规划和国土资源委员会副总规划师。

福田中心区幸运地真正实现了1980年《深圳特区经济发展纲要》中所提出的规划设想——在莲花山脚下建设一个以信息科技为主的未来城市中心,同时兼顾商业中心和居住这两项功能要求的综合中心区。CBD在当时深圳还未形成发展机制的超前规划概念,却在20多年后的今天实现了。

福田中心区的演变过程可以划分为四个阶段:

第一阶段是构思酝酿。这个阶段是指1980年代,主要从总体规划概念上去酝酿细胞,初步确立未来城市中心的位置。这个阶段除了概念规划的构思外,另一关键是及时征收土地。

1986年福田中心区规划构想模型

第二阶段是市政建设。指的是1989至1995年期间,根据详细规划、咨询、综合方案修改后建设的福田中心区市政路网。由详细规划至构建路网的每个阶段均全部由政府投入、政府规划。

1994年福田中心区鸟瞰

第三阶段是公建集聚。1996-2004年期间由政府藉六大公共设施建筑所带动的市场投资开始。这六大公共设施建筑包括市民中心、少年宫、图书馆、音乐厅、电视中心和地铁水晶岛站(现为市民中心站)。当时政府的大规模投入有效地带动了市场的投资。可惜后来正值亚洲金融风暴,中心区的开发亦因而受到影响。原来准备投资的开发商都纷纷退出,导致中心区在发展的前期只有少量的市场投入。

1998年福田中心区鸟瞰

最后阶段为金融集聚。自2004年福田中心区投资的六大项目全部成形使用,市场慢慢的兴起了投资热潮,2005年后,深圳的金融业处于一个大发展的阶段,金融业创新提升,并且在近十年内已爬到拥有世界排名的位置。2005年以后,福田中心区十几块土地都在协议用地的规定下发展成金融总部建设,使福田中心区真正成为一个以金融贸易为主的CBD。

2006年福田中心区实景

福田中心区由前期规划中所定位的行政中心、文化中心直至建成为CBD及交通枢纽中心,这一演变过程说明了规划的实施不可以一蹴而就。福田中心区实际上已超出了原来规划的预期。这是目前国内唯一一个坐拥非常高密度的轨道交通路网的CBD,其交通优势不但保证了原来的规划蓝图,更使福田中心区未来能够与香港的CBD连接起来。

中国城市规划设计研究院常务副院长,教授级高级规划师。

随着工业化伴随的交易服务,专门化CBD研究在六七十年代达到高峰,因产业替代加快,学术上关于CBD成长机制争论一直百家争鸣。如果将CBD作为城市中心区功能的一部分,其内在的关系都基于产业一体化的发展趋势。

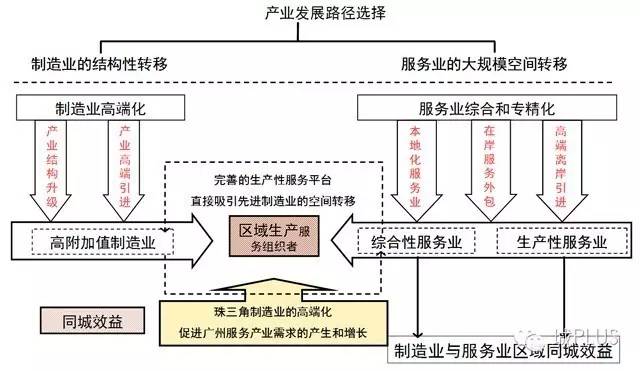

CBD某种意义上是因为产业分工后所形成的制造业升级和服务业转型发展而引起的。这亦是当前深圳、广州等地区中心区功能演化的动力机制。深圳的制造业已发生很大的变化,城市服务化和国际化的趋势亦开始成形,表示深圳未来将走向服务国际和创新城市的发展方向。实际上,深圳已经进入服务业区域化阶段,正日益成为区域生产的管理组织者,重组区域中的多元化产业链,透过中心城市的强大功能而形成组织控制及管理,中心区成为强大功能的主要载体。

城市产业发展路径

在这种中心区演化的大环境下,中心区的规模怎么判断呢?其实一个城市的CBD或者中心地区,都跟它的经济规模、建筑总量和人均GDP有关系。70年代一直在延伸的研究,有一套的标准,包括世界级、区域级、国家级、地区级。深圳目前的情况基本上是在区域级层面,但是从内在产业结构来说,深圳还有潜力和发展的空间。

在进行规划的同时,过程中对人的关怀变得更加重要。空间组织实际上是人的交往场所,比如人的休闲、娱乐、交往等等,所有的文化都应在CBD的规划中有所考虑。中心区的发展模式应建立以人为本的行为方式的交融。空间设计的时候更加注意人的社会尺度。同时,交往行为在规划中应予以考虑,如15分钟的步行距离的法则定义。在策略上,还可进行相应的空间整合,如完善街道和地下步行系统的规划,以及连接城市中的公共空间,使城市的多元化公共空间作用能够得以展开和迭加。

随着新业态的出现,许多商务办公开始游离于商业中心,或者商业地区,自生形成专门性服务的CBD地区。这变化的趋势在国外亦有不少例子,如伦敦及芝加哥。实际上,这些地区已经把中心区及CBD的概念泛化,把人的活动、艺术、意识、旅游、城市的推广全部嫁接到CBD,使这个城市的中心地区更加多元活跃。这也是反思很多中心区衰落以后政府所做的工作,对其他城市也有借鉴的意义。

CBD的位置与城市不同发展阶段的对应关系特征

杜雁

深圳市城市规划设计研究院副院长,教授级高级规划师。

前海位于珠三角的东岸地区,经过前期的战略定位、目标、社会治理等方面的研究,前海由一个传统能源基地和物流园区,转型发展为现代服务业的创新区、集聚区、粤港现代服务业创新合作示范区和珠三角产业升级的引领区。前海规划是个综合规划,相对以往的单纯空间,更多了一些制度设计,包括产城融合、综合开发、水动力模型的水环境探讨及规划的管控机制等等。

前海区位示意图

前海在早期规划时并没有CBD的概念,只是单纯的一个服务区,对于珠三角整个流域给予产业服务提升的功能。前海的发展目标和功能定位在相关规划中被不断廓清和提升,同时随着深圳湾大桥、高速公路、轨道交通等重要的区域性交通设施的建设实施,其区位优势日益突显,从“深圳城市双中心之一”上升为“粤港现代服务业创新合作示范区”。

前海定位进化历程

在多学科的机制下,前海的规划机制发生了很大的变化。规划过程中包括不间断的工作坊、研讨、评审等等。前海的规划以先进性、综合性、高效性为原则,通过制定共同纲领,统筹构建多学科融合、跨部门协作的规划工作机制。此外,透过建立随需应变的规划管控体系,探索从规划到建设的高效实施路径,以促进前海全面、协调和可持续发展。体现的成果不单纯是空间概念方案,更是一种从一开始的空间规划到实施方面的指导目录。

另一方面,产城融合其实是当时深圳市政府的领导概念。既然前海是个服务区,就不应该放很多公寓。前海的规划团队因此与领导层进行了长时间的沟通,并强调生产和居住的关系、公共的职能提供,以及地区活化等。通过践行人本和谐的城市发展理念,率先探索产城融合的规划建设模式。

前海整个区域被划定为22个规划开发单元,形成“产城融合”为导向的整体功能布局,同时亦可优先满足未来产业发展需求,同步保障公共设施发展需要。当中更创新编制了产业指导目录,明确指出生产性、生活性服务业和公共服务业等3类一级产业、27类二级产业、124类三级产业的规划导向要求,引导前海合作区的产业进驻和发展。

22个开发单元与“产城融合”布局

香港特别行政区政府规划署署长、前香港规划师学会会长。

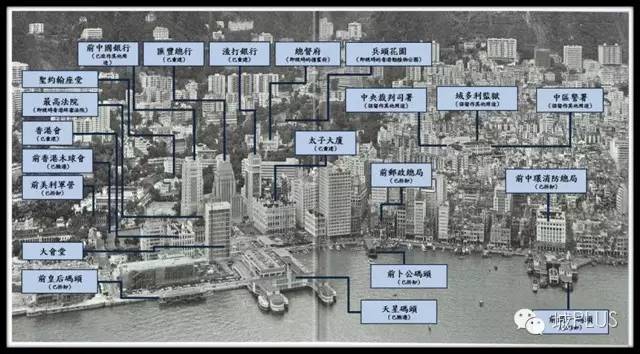

香港最早的中心区在中环,这是一个历史的选择。因为当年英国人登陆香港的时候,登陆香港岛的地区本来有居民,毗邻的湾仔也有人住了,而中环则没有人居住,因此英国人选了中环来建立当时来说比较现代、适合管治的城市。此后,英国人从西环到中环进行大规模填海。当时沿岸活动基本上以贸易为主,前面是码头,后面就是办公楼跟仓库。

1870年代的中环

1960年代的中环

1890年代,这个地方开始有大量英国公司聚集,慢慢形成一个中心区的环境。中环从一开始的时候就是一个综合功能的市中心区,配有政治、司法、行政、文化等服务功能。这中心区实际上非常邻近民居,除了商业和政府管治的功能外,它还是个非常适合聚合用途的地方。当时香港的市中心区向金钟扩张,即现政府总部所在的地方,把中环的商业发展跟湾仔已经开始形成的商业发展连起来。渐渐地,中心区的发展便形成了金三角的商务中心,从上环—中环/金钟—湾仔—铜锣湾—尖沙咀,这就是现时香港最核心的商业中心区。

目前,香港计划把商业活动分散出去,方法是把原来的政府办公楼搬到外面,希望把办公楼腾出来,通过卖地卖出去,给市场发展。另外透过市场的推动,把商业活动分散到鲗鱼涌及西九龙等地。然而截止目前,香港工业楼宇还有4000多座,总楼宇面积比商业楼宇的面积还要多,这显示了工业用地有转型成为商业用地的需要。对于不能重建的工业楼宇,亦应容许商业活动的进行,一些传统的制造业中心区,如观塘、九龙湾及长沙湾,现已变成非常重要的商业服务中心。

计划发展的商业服务中心

当下香港可供商业发展的空间已经比较有限。长远来看,按照现在的新市政发展方向,香港未来的主要人口增长将会在新界北。在洪水桥、古洞北这两个新发展地区已被布置很多经济发展用地,并配以约19万个工作职位。透过填海取得的大规模人工岛,计划中的东大屿都会有机会成为香港第三个CBD。除了可容纳居住人口跟工作人口,更重要的是它能够提供另外一条铁路线连接香港岛和机场,这样的连接就长远来讲非常重要。

第三个商业中心区——东大屿都会

香港作为一个非常自由,思想主导的经济体,规划部门常被质疑在区内提供十多万个工作机会的权力和影响力。然而,如果在做规划方案时不这样预先安排土地用途,日后这些工作机会定当不会产生,同时间亦无助改善居住人口跟工作机会现在空间分布极度不平衡的情况。政府亦要把机会分散出去,形成带头推动的作用。同时,要确保充足的土地供应,以免在供不应求的情况下令到中小企业、初创企业等的发展受到高租金的制约。

香港特别行政区政府发展局起动九龙东办事处高级地方营造经理、专业城市规划师。

九龙东位于旧启德机场附近,由于本身已是建成区,所以跟交通往来、机场往来、火车站往来的主要干道都非常方便。九龙东的范围主要是两大部分,启德发展区及九龙湾跟观塘的工业区。要推动一块土地作为核心商业区,新区与旧区所面对的挑战都不一样。新区发展可按需要来规划,但是旧区应该怎么促进呢,这则是营造香港的第二个核心商业区的重点。

九龙东地区现状

九龙东的发展策略包括几个方面:联系、品牌、设计、多元化,刚好英文字母的前面连起来是CBDD,即CBD2,第二个核心商业区的意思。这些方面的策略不光是口号,而是政府在针对旧工业区的本身,及一些市场或商业改变不了的方面,可以有一个促进作用。

九龙东地区规划总平面图

九龙东的规划方法有别于传统。在促进转型方面是以地方营造方法配合本身地区已经转型的情况,去好好促进及加强地方营造。地方营造指的不光只是硬件上的设备,如建一个新公园、一条新道路等。最重要的是如何以人为本,同时又能够结合地区本身转型的需求来营造这个地方。

在地方营造方面,首要的任务是加强联系。旧的工业区规划是运输为主,因此路窄人多车多,道路环境不太惬意。就九龙东而言,联系指的是人的联系。九龙东的愿景是希望做行人的联系和体验,从而促进人的聚集。有人流就有商机,有商机也促进了地面的活动,这亦是改善联系的另外一个目标。

行人链接网络建议图

另一个任务是改善公共空间。公共空间除了绿化外,还可与周边的地区配合。一些绿化跟简单的设计,如把围墙稍微后推,就可大大改善原来的景观。同时,在公共空间加入有别于传统公园的元素,如加入旧时工业码头货物堆积的元素等,从而在公共空间融合九龙东本身的工业传统。

工业文化亦是其中一方面的考虑。转型过程中收集到的故事在规划中会被转化为城市设计的元素,并放置于公共空间及倡议书。倡议书是一个媒介去鼓励发展商在重建或改建工业楼宇时把部分旧有的、富工业特色的设计保留下来。工业文化还有其他方面可以融入生活当中,增加趣味时亦可让用家了解该区历史。

“反转天桥底1号场”是九龙东地方营造的一项重要的改善项目。原先天桥底下水务署的临时用地通过灵活自由及反传统的管理,成功增加使用者对空间的兴趣及需求。这一实例显示出比较灵活宽松的管理容易让人珍惜和信任。

反转天桥底1号场

九龙东的规划及地方营造亦着眼避风港及海滨前的水体利用,目前最大的挑战是水质。希望在相关政府部门的努力下在几年内可有改善,让人与水有更紧密的接触。

本文根据嘉宾的发言录音整理(未经本人核对),文中图片均来自讲者提供的PPT。

中规院粤港澳研究中心供稿。

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展