习大大说:“京津冀区域地缘相接、人缘相亲,地域一体、文化一脉,历史渊源深厚、交往半径相宜,完全能够融合、协同发展”。

2015年中央发布了《京津冀协同发展规划纲要》,2016年正在召开的两会中,如何“落实纲要”则成为热点话题。然而我们是否已经对区域“文化一脉”、“历史渊源”建立了足够扎实的认识?这份文化渊源能否成为促进区域协同发展的动力?

2015年,北京市规划委委托北京市城市规划设计研究院开展了《京津冀区域文化遗产保护情况梳理及规划建议》。本研究定位于基础性工作,试图抛砖引玉,为未来开展更深入研究奠定基础、探索共识、搭建平台、指引方向。今天小编就从文化遗产保护的角度来聊聊京津冀发展的前世今生。

谈到京津冀协同发展,许多人第一反应都是“雾霾一体化”,殊不知京津冀区域协同发展古已有之,不论是在远古时期的历史地理变迁中,还是在分分合合的城镇体系变化中都能找到答案。

京津冀之地是我国地理地貌类型最多元化的区域,北有坝上高原,中部燕山横跨京津冀东西,西部太行山从京西一直到达河南,东部天津和河北毗邻渤海湾,中南部华北平原,中部有白洋淀、衡水湖湿地。高原、山岳、盆地、平原、湿地、滨海大陆架和内海岛屿,多元地理地貌齐全。

京津冀区域海拔地貌(来源:中国地图出版社《河北省地图册》)

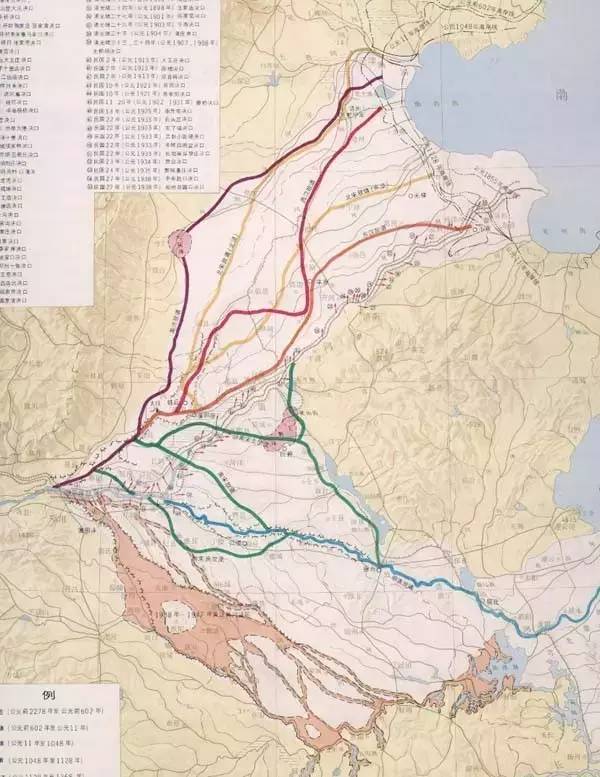

如此多样的地形地貌,怎么还能被称之为一个区域呢?其实不然,从自然地貌演进的角度来看,整个华北平原基本属于黄河的冲击平原,而京津冀区域则是由古代黄河与现代海河合力冲积而成的,这也为其成为一个完整的地理单元提供了先决条件。

黄河河道变迁(来源:网络)

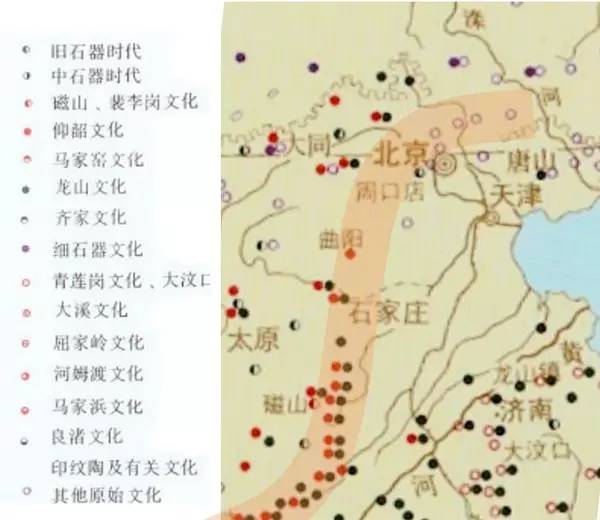

史前时期,京津冀是我国古人类活动和繁衍的重要区域之一,受黄河多次变道以及渤海海退海侵的影响,古代京津冀区域的文明经历了从山前台地起始,随着平原地区地质条件稳定而逐渐向冲积地平原、滨海平原推进的演变历程,同时在其传播文明与活动交往的过程中,留下了四条交通大道。从目前已发现的原始社会遗址分布情况中也可以看到,区域内早期的人类文明几乎全部集中在太行山东麓地带,并逐渐演变形成最早期的城市。

原始社会形成的四条大道

京津冀区域史前文物分布图(来源:中国历史地图集)

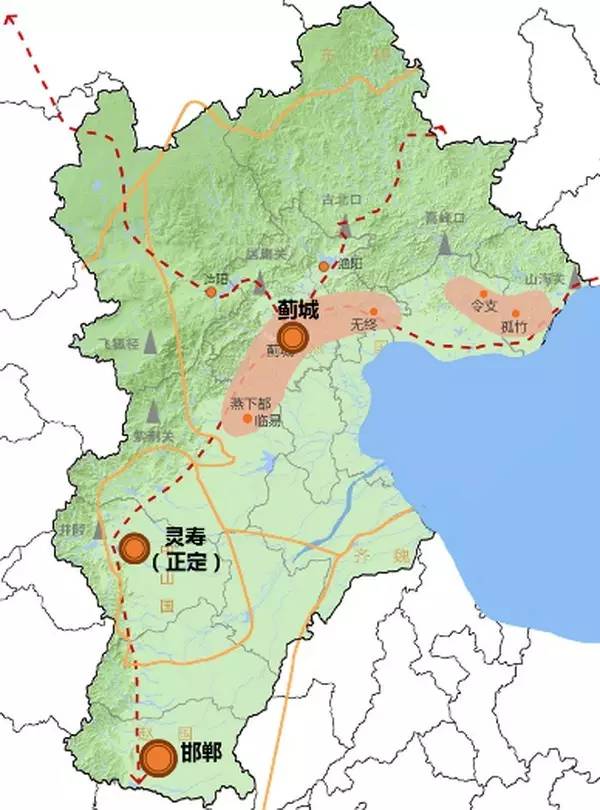

春秋战国时期,京津冀被燕、赵、中山三国瓜分,其各国都城——燕国的蓟城(北京)、中山国的灵寿(正定)和赵国的邯郸自然成为该区域范围内的三大政治、军事、经济中心。此时黄河入海口在渤海湾处,华北平原很大面积仍是水乡泽国。

正定古城(来源:网络)

战国时期京津冀区域的重要城市

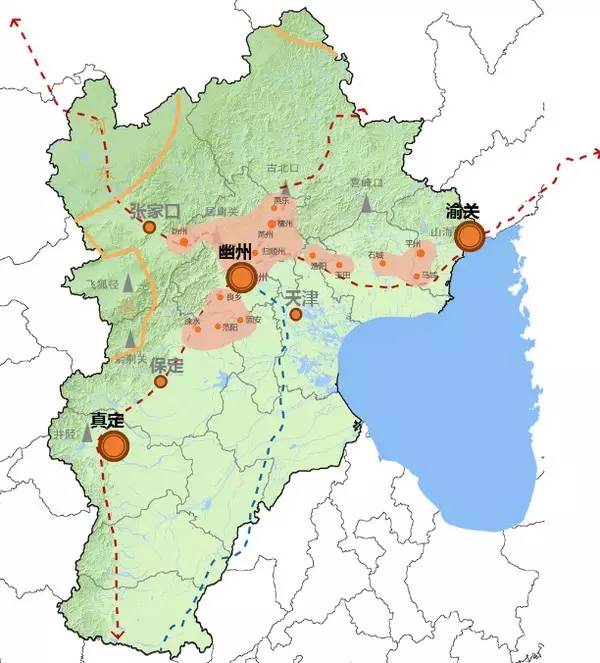

唐朝以山河大势将全国分为十道,今京津冀区域基本与当时的河北道范围一致,“河北“一词首次作为行政区划名称使用。此时,幽州(北京地区)成为整个国家的北部边疆重镇。随着地区军事活动、南北经济交往、联络各地等职能的不断增强,这里也逐渐由松散多变的城市结构逐渐演变为相对完整、严密的城市体系。

这一时期,在更大范围内位于交通要道上的节点城市作为军镇而发展起来,其中通往辽西方向的渝关(今秦皇岛地区)、太行山东麓大道的真定(今正定)两座城市在不同时期均成为了局部区域内的中心城市,此外妫州(今张家口怀来县)、易州(今保定)等区域也开始形成更为集中的军镇。不仅如此,隋代开始修建大运河,带动今天津地区形成村镇聚落。

怀来县鸡鸣驿(始于元)(来源:网络)

唐代京津冀区域的重要城市

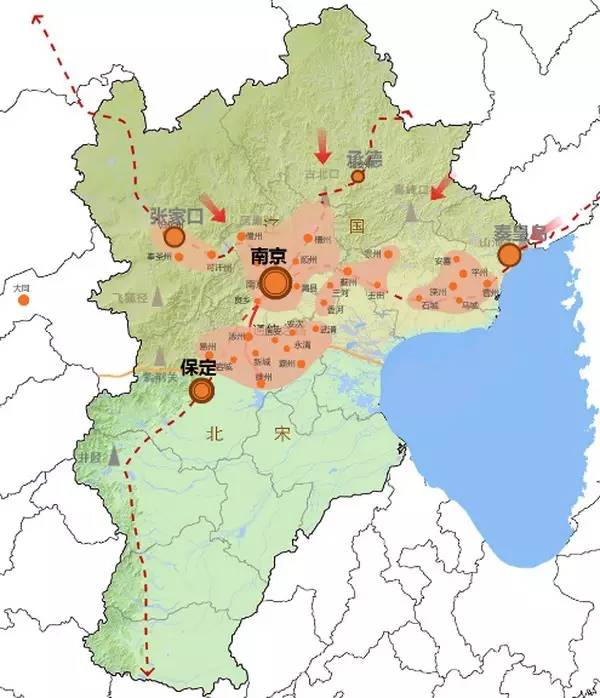

从北宋时期开始,中原农耕民族政权的控制范围被严重向南压缩,京津冀区域不再是中原王朝的边疆,而成为宋辽两国势力的分界线和战争前沿所在地,京津冀区域的城镇体系也被赋予了新的职能分工。

辽国定陪都南京于幽州,使之成为了北部区域的政治文化中心,保定、张家口、秦皇岛、承德等地由于军事地位的变化而成为重要的军镇。不仅如此,辽代还第一次打破长城阻碍,鼓励汉人北迁、北方民族南徙,走上农牧结合的发展道路,带动了北部城市群的整体发展。

金代统治者为坚定入主中原的决心、加强对中原地区控制,不仅将首都金中都定于今北京,并将皇陵也迁于中都西南部今房山境内。这一举措使北京地区成为北方民族政权的绝对核心,对周边的辐射力大大增强。

保定古城墙 (来源:网络)

宋辽时期京津冀区域的重要城市

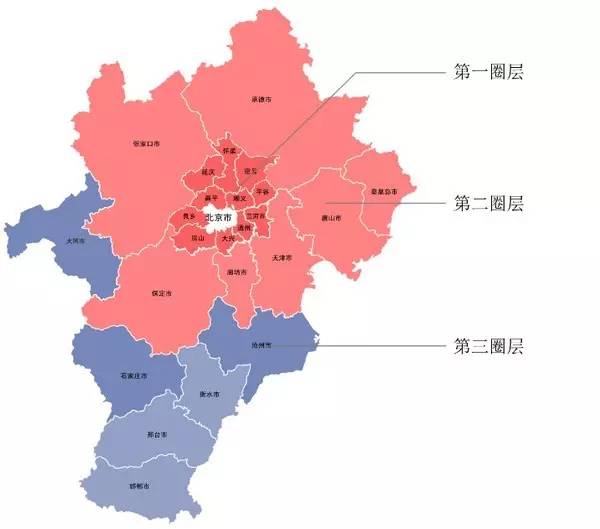

元代定都后,北京地区正式成为统领我国大江南北的心脏地带。城市地位的大幅提升对区域内各城市的职能产生了新要求,逐渐形成了以北京为核心的三层级首都城市功能圈。

北京首都城市圈示意图

第一圈层城市群是首都的腹心地带,主要承担与首都关系最为密切的军事防御和物资供应职能,其城镇建制时间大多出现在秦至唐代,是早期北京作为区域中心的重要联系地域。

通州古城墙张家湾遗址(来源:网络)

第二圈层城市群主要承担着首都更大范围内的军事防卫职能,同时分担首都的文化、经济等功能,城市之间各有分工和个性,易县清西陵、遵化清东陵也位于这一圈层。这一区域的城市基本兴起于元代之后,伴随着首都的确定和职能外溢而发展起来。

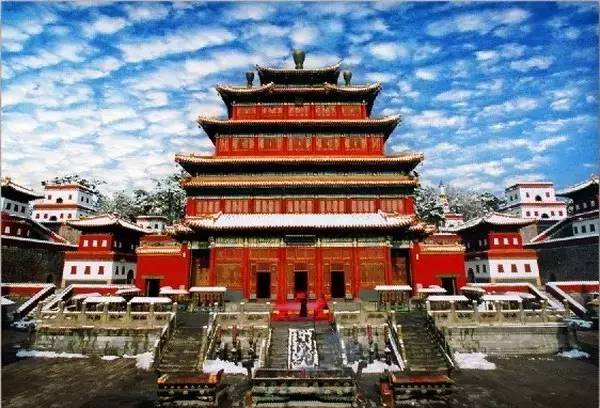

承德外八庙(来源:网络)

第三圈层城市是位于首都圈更外围的其他多个重要城市,尽管距离相对较远,但仍与首都保有密切的联系,不仅在军事上相互声援,亦与北京形成经济上的相互接济(如今大同、沈阳、沧州等)。

沈阳故宫(来源:网络)

建都后的京津冀区域城市体系分工

民国时期,京津冀区域先后扮演了北洋政府执政中心、北方重要城市、抗日根据地等不同角色,实现了从封闭中央王朝的京畿重地逐步向近代开放经济中心的转变。

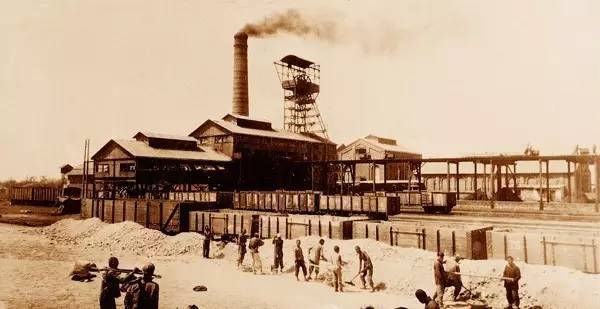

尽管受到军阀纷争和侵略战争的影响,城市建设明显减缓,但区域城镇体系仍然在调整重构,其中不乏在城市建设理念、教育文化、近现代工商业等领域的探索与实践。这一时期唐山作为近代工业城市、石家庄作为交通枢纽城市兴起,而天津的地位则得到了进一步提升。

近代第一座大型煤矿开平唐山矿(来源:网络)

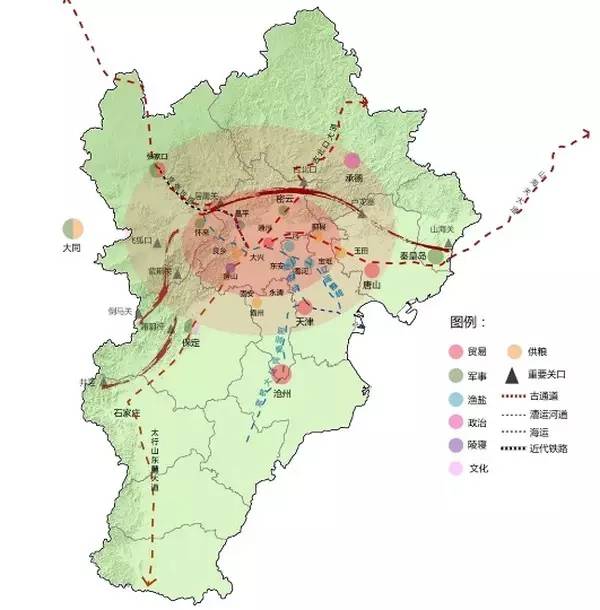

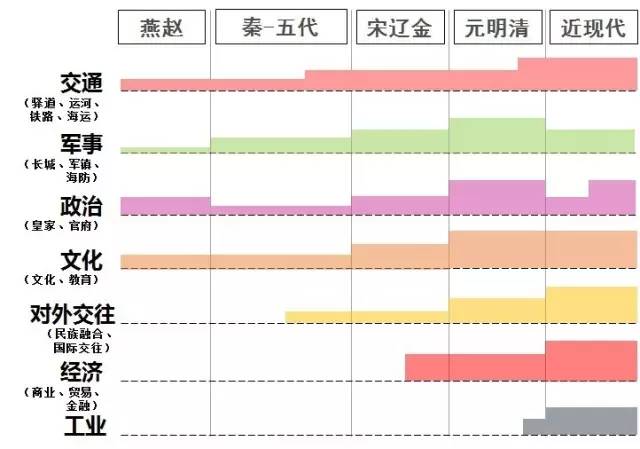

从发展历程看,京津冀区域由相互关联、一体发展的城镇群,逐步演化为以北京为核心、合理分工的都市圈,其中,交通、军事、政治、文化、经济、对外交往和工业等文化脉络均产生了最为明显的影响力。

1)交通文化脉络

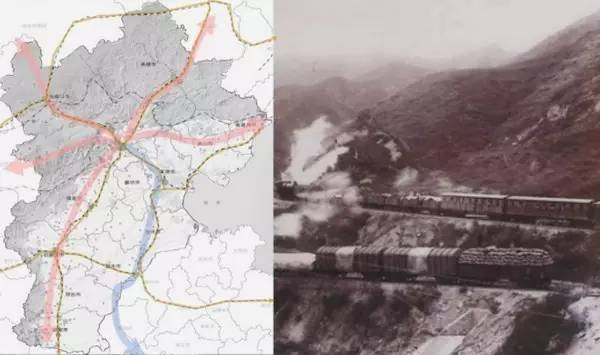

区域内的交通联系早期集中在太行山东麓、居庸关、古北口、燕山南麓四条天然形成的大道沿线;隋唐时期起增加了京杭大运河的水运通道,继而又在明清时期形成以天津港、秦皇岛港为代表的海运功能;近代,随着铁路的修建,形成了四通八达的网络格局。

区域交通职能脉络、京张铁路(来源:网络)

2)军事文化脉络

区域军事职能从春秋战国时期即已形成,从边境地带长城的建设到保定正定军事重镇的兴起,以及明清时期起于东部渤海湾沿线形成的海防力量,显示出在城市地位影响下军事职能的不断增强。

区域军事职能脉络、张家口大境门(来源:网络)

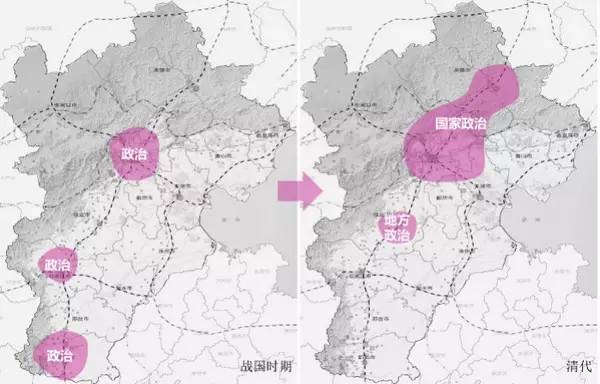

3)政治文化脉络

京津冀区域的政治职能经历了“诸侯国首都-地区中心城市-北方政权核心-国家首都”的发展历程,政治地位不断提升,并形成了皇家、官府等文化支线。

区域政治职能脉络

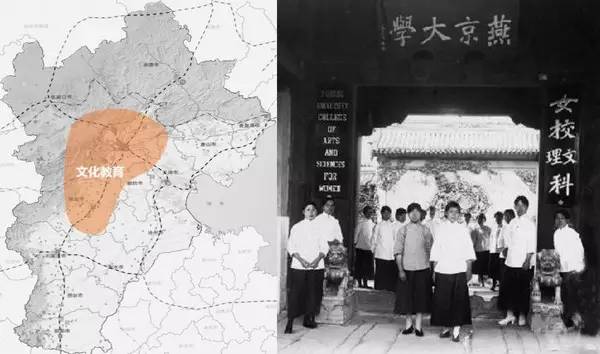

4)文化教育脉络

京津冀区域是燕赵文化的发源地,在秦至五代时期形成蓟城及南部古范阳为主的文化繁荣地带。随着北京成为国家首都,形成以北京为核心、以南部保定为副中心的区域文化核心,不仅多宗教、多民族文化相互交融,教育职能也蓬勃发展,成为我国近代高等教育的摇篮。

区域文化职能脉络、燕京大学(来源:网络)

5)对外交往脉络

京津冀区域长期作为边境地带,承担民族乃至国家的对外交往职能。自北魏、隋唐时期已成为多民族交融混居地带;清代承德成为处理民族事务的中心,张家口成为面向蒙古、俄罗斯的开放之地;近代在国门打开、列强入侵的影响下,天津则演变成为面向世界的国际交往中心。

区域对外交往职能脉络、天津五大道近代建筑群(来源:网络)

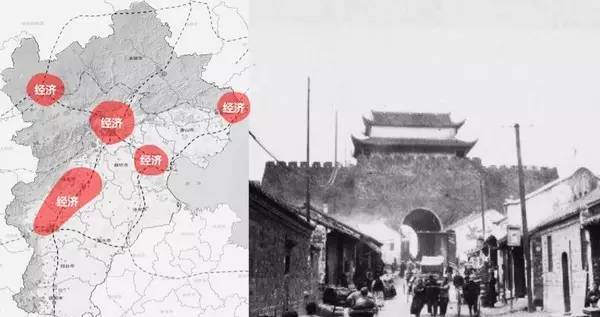

6)商贸文化脉络

京津冀区域早期的经济职能并不突出,直到北京成为北方政权中心和国家首都后,周边的经济商贸功能才稳定发展起来。清代,围绕首都已形成了以保定、正定为核心的京南商贸中心,北部张家口则成为北方贸易核心;清末,随着天津港和秦皇岛港的对外开放,又形成了对外出口贸易和金融中心。

区域经济职能脉络、张家口堡商业街(来源:网络)

7)工业文化脉络

随着近代工业技术的发展和铁路的建设,区域内逐渐形成了以天津和唐山为核心、以铁路为联系的工矿业职能,产生了天津机器局、直隶模范纺纱厂、唐山机车厂、启新洋灰公司等近代工业企业以及开平矿务局、井陉煤矿、磁县煤矿、平泉铜矿等矿业区。

区域工业职能脉络、天津机器局(来源:网络)

区域城市职能与文化脉络时间轴

“燕赵自古多慷慨悲歌之士”——这是国人对京津冀文化特色的既有印象,但纵观历史,京津冀区域真正承载的独特价值是什么?

在全面梳理京津冀历史地理特征及城镇体系发展变迁的基础上,本次研究提出代表区域文化特征的五点核心价值——

价值一:中国历史上农耕、游牧两大文明碰撞交融时间最长、强度最大的区域。

价值二:中国古代区域城镇群体系相互依存、协同发展的典型样本。

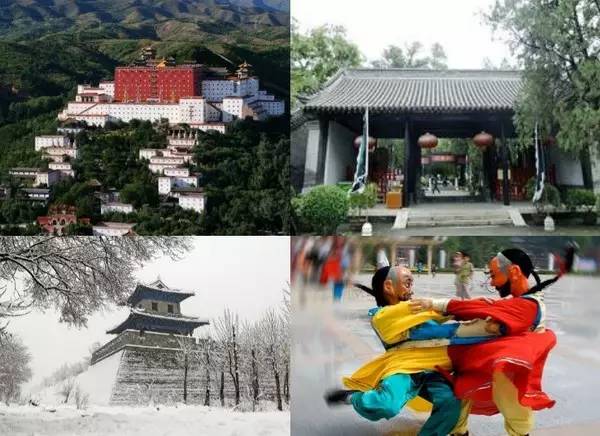

价值三:是目前中国封建社会皇家文化保存最丰富、积淀最深厚的区域之一。

价值四:是中国近代工矿、交通、文化活跃发展和重大历史事件发生地。

价值五:是多元文化灌溉下,重要非物质文化遗产的聚集区。

小布达拉宫、直隶总督府、宣化古城、满族二贵摔跤(来源:网络)

那么问题来了,还有多少能够反应这些价值的遗迹或文物呢?经统计,京津冀区域仅国家级以上的历史文化遗存数量如下:

世界文化遗产8项(占全国27%,包括周口店北京猿人遗址、承德避暑山庄及周围寺庙、故宫、天坛、颐和园、长城、大运河、明清陵寝等,其中我国历史发展中最为重要的两大线性遗产带长城、大运河均汇聚于京津冀区域)。

中国历史文化街区4个(占全国13%,如皇城历史文化街区、天津五大道历史文化街区等,其中北京3个,天津1个)。

国家历史文化名城7个(占全国5.5%,如北京、天津、保定、正定、承德等)。

中国历史文化名镇8个(占全国3.2%,如古北口镇、杨柳青镇、暖泉镇、天长镇,其中北京1个,天津1个,河北6个)。

中国历史文化名村16个(占全国5.8%,如爨底下村、灵水村、焦庄户村等,其中北京6个,天津1个,河北9个)

中国传统村落74个(占全国2.9%,其中北京16个,天津2个,河北57个)。

全国重点文物保护单位451个(占全国10.5%,其中北京147个,天津17个,河北287个(在各省中排名第三)

国家级非物质文化遗产290项(占全国21%,其中北京131项,天津31项,河北128项)。

京津冀历史文化资源遗产分布总图

从历史形成的文化脉络与遗产分布的空间特征可以发现,京津冀区域的文化遗产形成了“一轴两带四廊多点”的空间结构。其中,北京是京津冀区域历史文化资源最为集聚的地方,体现出首都的文化核心地位,其他四条廊道以及大运河遗产带均以北京为原点向外放射,联系各名城与重要城市。

|

表:京津冀区域文化遗产空间结构及文化特征 |

||

|

类型 |

名称 |

文化特征 |

|

一轴 |

太行山东麓城市文化带 |

人类活动兴起与发展 |

|

两带 |

长城遗产带 |

军事防御 |

|

大运河遗产带 |

交通运输 |

|

|

四廊 |

京张廊道(居庸关大道) |

沟通北京–蒙古 |

|

京承廊道(古北口大道) |

沟通北京–蒙古 |

|

|

京同廊道(京西古道) |

沟通北京–山西 |

|

|

燕山南麓大道 |

沟通北京–东北 |

|

|

多点 |

北京 |

国家首都,政治、文化、经济中心 |

|

天津 |

海河两运、海防、对外贸易、金融、工业 |

|

|

承德 |

民族、政治、宗教 |

|

|

保定 |

文化、政治、商贸 |

|

|

正定 |

商贸、文化 |

|

|

邯郸 |

赵文化 |

|

|

山海关 |

军事、口岸商贸 |

|

|

张家口周边 |

军事、北方商贸 |

|

|

蔚县周边 |

传统村镇 |

|

|

邯郸石家庄西部 |

人类早期活动 |

|

京津冀区域文化遗产空间结构示意图

坐拥如此重要而丰富的历史资源,京津冀区域的文化遗产保护情况到底如何?走访了区域内多个历史文化名城,在梳理各地成功经验的同时,也发现了问题。

1)北京市

在京津冀区域名城保护和管理方面,北京工作开展最早,具有名城保护体系建设全面、相关规划和法律法规相对完善、遗产保护社会参与程度较深的特点。

尽管如此,针对北京名城保护工作如何开展的社会共识仍未完全统一,多年来积累了经验也留下了教训。同时面对首都职能、人口、环境等压力,协调名城保护与各方关系存在客观难度。

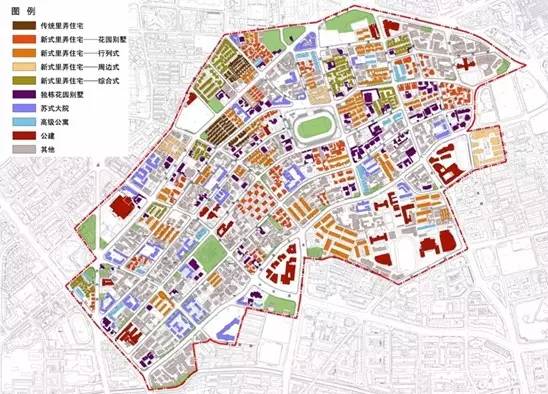

“三个层次、二个拓展、一个重点”的历史文化名城保护体系

2010年,西城区大吉片地区的成片平房区被整体拆除,大量有价值历史建筑被毁。(来源:黄钟摄)

成片“开发”式的历史街区“更新”和“布景式”的仿古街建设,尽管一次性快速解决了历史遗留问题、提升了街区基础设施品质,但也造成了文化资源的灭失和文脉断裂等不可挽回的损失。图为前门大街(来源:网络)。

2)天津市

天津近年在名城保护方面积极探索,推行了大量创新举措,具有历史街区保护规划与控规相结合、运用城市设计手段辅助规划管理、积极尝试文化遗产的活化利用等特点。

但同时,天津的名城保护规划、街区保护规划和名城保护条例制定、公布较晚,在一段时间内名城保护缺少法律依据;此外,尽管近代建筑保存较完好,明清老城却已仅剩少量遗存。

五大道历史文化街区运用建筑类型学分析助力精细化的街区规划管理(来源:天津市城市规划设计研究院)

天津明清老城的核心目前仅剩鼓楼片区的仿古建筑(来源:网络)

3)河北省

河北省共涉及3批、5处国家历史文化名城,资源情况和保护状况各不相同,但在及时编制名城保护规划、重点文物保护修缮和城市天际线保护方面相对较好。

在2008年省城镇化工作提出“三年大变样”战略后,许多名城的传统格局和历史风貌遭遇冲击,部分低等级遗产被破坏;同时,受经济发展水平制约,历史街区的保护修缮工作普遍开展较缓慢;此外,“仿古街”式的保护方式也在一些城市中出现。

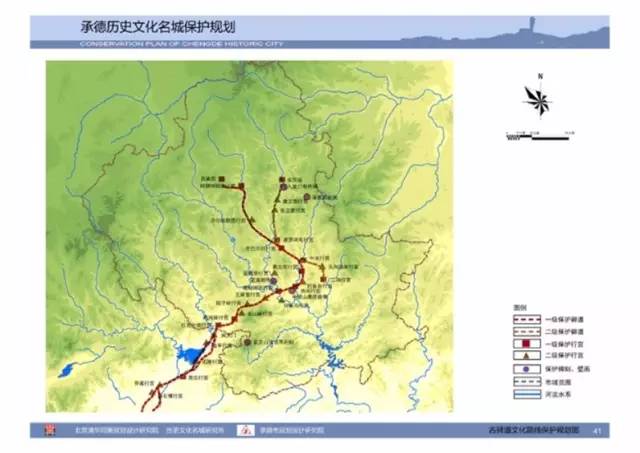

承德历史文化名城保护规划中提出的古驿道文化线路保护思路

保存较为完好的正定古城天际线

“仿古”修建的正定燕赵南大街(来源:网络)

保存状况堪忧的承德滦河老街历史文化街区

4)三地共性问题

总的来看,多年以来三地均积极开展名城保护工作,积累了具有地方特色的工作经验,但也存在诸多共性问题:

· 对区域文化价值缺乏共识。

各地对于本地文化遗产的挖掘研究相对较深入,但对于历史发展过程中本城市与周边城市关系研究较少,尚未建立各个城市之间对于区域文脉和遗产网络的整体认知。

· 遗产保护对象涵盖不全,保护水平参差不齐。

各城市普遍存在重视高等级文物保护,忽视低等级文物的现象。而针对各地所面临的共性问题也尚未形成交流研讨机制,一些好的保护经验和手段亦未得到充分推广。

· 遗产的社会经济效益发挥不足,缺乏区域联动的利用方式。

如何协调保护与发展的矛盾、发挥文化遗产价值、改善居民生活是三地普遍面临的问题。尤其是对区域内同类型遗产或跨行政区线性遗产的整体展示与合作利用相对较少。

· 各地管理机制尚不健全,保护工作难以得到保障。

目前大部分名城的地方性法律法规制定尚不完善,仅有个别城市成立了名城保护委员会,且普遍是协调议事机构,对名城保护的监管力度十分有限,缺乏行之有效的统筹机制。

回到最开始的问题,在当前时代背景下,面对保护传承区域灿烂文化的责任和推动区域文化协同发展的要求,我们能做些什么?

1. 协同联动,深化研究,推动区域文化遗产保护工作的共同进步。应首先开展三地合作的文化遗产信息整合、资源摸底、挖掘研究等基础工作,实现数据的汇集与共享,准确把握区域资源本底。在此基础上,鼓励开展跨行政区的合作研究专题,针对线性遗产、文化线路等重要脉络共同编制保护规划、制定保护措施,确立统一的监管标准并进行联合执法。

如针对联系北京与承德的京承御道(从颐和园经顺义、密云、金山岭长城、滦平、隆化到围场,据记载沿途20个行宫驿站)、联系北京与张家口的京张驿道(出居庸关经宣化、赤城、张北到阿尔汉,沿途29个台站),应建立地方规划研究和管理部门之间的合作机制,共同开设研究课题。图片为居庸关大道、京西古道文化线路(来源:“青年规划师眼中的京津冀”竞赛方案《望山》)

2. 围绕核心价值,构建京津冀区域文化遗产整体保护框架。以“一轴两带四廊多点”地区为框架,确立文化主线与重要节点,加大对其保护研究的深度和广度。同时,针对位于文化主线但目前尚不属于国家级历史文化名城的文化遗产聚集区(如张家口、蔚县周边),开展调查研究和抢救性记录工作,推动省级历史文化名城的提级,促进各类文化资源纳入更高的法定保护地体系中来。

京西古道(来源:《北京西部地区历史文化资源梳理》)

3. 创新保护模式,促进合理利用,为地区发展注入生机。以文化廊道、文化探访路等线索整合资源,提升沿线遗产点的文化展示功能,并借助名镇、名村安排相关服务职能,带动廊道地区的民生改善和经济发展。同时,深入挖掘文化内涵相关遗产之间的内在联系,共同整合资源、策划活动,带动地方旅游业和经济文化发展。

列车穿越居庸关花海(来源:网络)

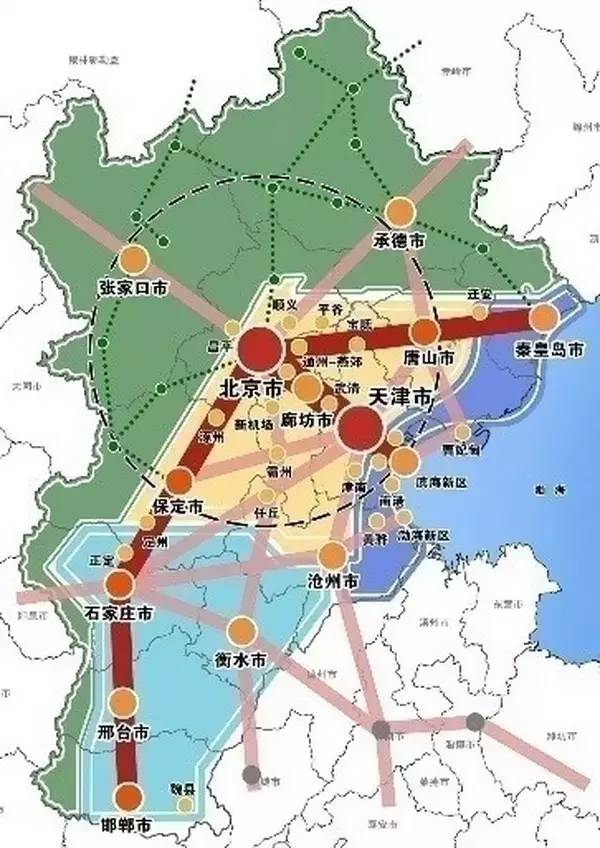

4. 以古鉴今,着眼京津冀协同发展,重塑区域合理分工。历史上,京津冀城市群不但发挥了为首都供应物资的服务作用,更合理分担了首都的政治、军事、文化、贸易等各类职能,形成核心聚拢又相互依存的结构体系。因此,在京津冀区域协同发展的历史机遇下,未来应借鉴历史经验、发挥各地传统优势,形成新时期的合理分工。

日前,《京津冀协同发展规划纲要》中提出了以“京津、京保石、京唐秦”为三大发展轴的空间格局,与“大运河、燕山南麓大道、太行山东麓大道”三条历史文化廊道相契合,体现了对历史发展规律的尊重。未来,针对京津冀区域的历史文脉研究还应在指导区域重要功能布局、传统产业发展等方面发挥更重要的作用。图为京津冀区域发展结构示意(来源:北京城市总体规划修改)。

结语:京津冀区域历史文化资源丰富、积淀深厚。未来,我们还将着力推动跨行政区合作研究的开展,一步步拾起历史的线索、串联文化的珍珠,让同根同源的文化共鸣成为推动区域协同发展的蓬勃动力!

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展