今年1月初,涉及机器人、电力、金融等行业的20个央企项目集中落户天津,总投资1217亿元,拉开了2017年京津冀地区密切合作的序幕。

自2014年“京津冀协同发展”上升为重大国家战略以来,京津冀地区努力推动更加有序的要素流动、更加优化的资源配置,让协同发展释放出巨大的民生红利,促进了三地产业结构优化调整升级。今年一季度,天津引进京冀投资项目864个,投资额576.3亿元;承接北京疏解服装生产企业的河北沧州“东塑明珠服饰文化产业创意园”,目前已有1400多家北京服装生产企业签约落户。

产业转移,是京津冀协同发展的重点领域,是有序疏解北京非首都功能、推动京津冀协同发展的实体内容和关键支撑。为保障和服务京津冀协同发展战略有效落地,国家土地督察北京局跟踪调研北京疏解非首都功能和津冀两地承接产业转移用地情况。从督察调研情况看,京津冀产业转移用地还存在平台设置远超实际用地需求、土地粗放利用、腾退土地闲置、土地利用效益低等问题。

产业转移承接平台规划用地脱离实际

京津冀协同发展战略实施以来,三地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,有序疏解北京非首都功能,推进京津冀产业一体化发展,加速形成空间布局合理、产业链有机衔接、各类生产要素优化配置的发展格局,重大产业项目合作成果丰硕,但同时,在产业转移与承接过程中也面临一些问题。

由于外延扩张发展观念存在较大惯性,一些地区通过大量消耗土地、环境、能源和低成本劳动力寻求经济低质量增长,“摊大饼”式的城市建设一定程度仍然存在。

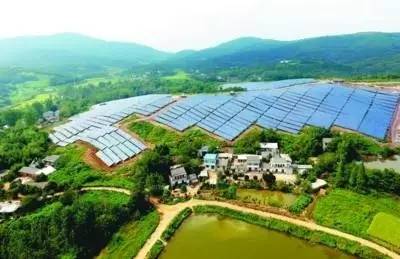

协同发展战略实施以来,津冀两地产业转移承接平台“遍地开花”,但不少与土地利用总体规划脱节,超出现有资源环境承载力。例如:天津市设置15个承接平台,规划总面积1030平方公里,仅有379平方公里符合土地利用总体规划,占36.8%;河北省在11个地市、170个县(市、区)设立承接平台270多个,规划总面积1.95万平方公里,超过了北京市市域总面积(1.64万平方公里)。

从实际用地需求看,京津冀产业项目用地供应量呈下降趋势,承接平台盲目扩张与实际用地需求反差明显。据统计,2016年,北京国有建设用地供应计划指标4100公顷,同比2015年下降12.2%,天津、河北工业用地出让面积也同比下降。

土地粗放利用与腾退土地闲置并存

2016年,国土资源部、国家发展改革委联合印发《京津冀协同发展土地利用总体规划(2015~2020年)》,提出大力推进节约集约用地,按照突出重点、有序投放、优化结构的原则,严格控制新增建设用地,同时全面提升城市功能,严格执行建设项目用地标准,积极引导各类基础设施高效利用,大力提高土地利用效率。

节约集约是京津冀协同发展土地利用的主线。从实际情况看,京津冀地区历史遗留和新设立了大量不同种类的园区,如工业大院、示范区、集聚区等,一些园区节约集约用地程度不高,低水平重复建设造成土地利用低效粗放。

据初步统计,天津市共有工业园区103个,土地低效利用现象普遍,部分开发区放宽准入门槛,引进多为劳动密集型及产出低的企业,土地利用效益不高,如宁河5个园区平均工业用地产出强度仅897.24万元/公顷,有的园区甚至不足20万元/公顷。河北省有省级园区175个,批准用地面积382万亩,实际利用面积102万亩,利用率仅27%。部分企业实际投资未达到相关控制指标规定,造成土地闲置或违规改变用途。

与此同时,北京疏解非首都功能企业后,转移产生的腾退土地再利用问题逐步凸显。据统计,2014~2015年,北京市退出污染企业718家,疏解转移批发市场10家,涉及疏解用地307万平方米,但原有企业如服装批发、物流市场等腾退土地后实际利用率低,闲置现象较普遍,同时还要避免低端产业和人口聚集出现反弹。

产业转移政策供给及规划统筹不足

《京津冀协同发展规划纲要》明确产业转移是协同发展的重要举措,但在产业转移规划、指引等方面仍存在一些亟须解决的问题。

系统配套的产业转移政策供给和顶层设计不足。目前,京津冀三地出台的政策主要集中在税收、价格、企业搬迁等方面,对产业转移如何分工、协同发展,尤其是如何充分考虑津冀环境和生态效益及承载力,进行有规划、有质量、差异化的承接,还缺少相关细化的顶层设计。津冀承接地对产业转移缺少系统配套的政策和具体可操作性的措施,影响了用地空间布局与时序安排上的精细化管理,造成后续规划管控和土地利用管理相对滞后。

工信部去年会同京津冀三地共同制定了《京津冀产业转移指南》,但在促进和引导产业有序转移和承接等方面尚缺少系统的配套专项规划,尤其是充分考虑津冀环境和生态效益,进行有规划、有质量、差异化承接等方面的具体措施,有待进一步完善。

京津冀产业转移规划统筹不够。京津冀现行相关规划受制于行政区划分割,统筹性不足,影响区域的整体功能性和利益均衡性。例如:北京市周边目前规划和建设的大量开发区、住宅区,与京津生态绿环等区域生态廊道存在矛盾,一些地区易陷入传统围城造城的老路,对生态环境可持续发展造成不良影响。

产业转移缺少有效指导监管。在管理机制尚未健全的情况下,产业转移目前主要是从北京市城区到郊区的本地转移、北京企业在津冀建分厂或分支机构,但北京原厂并没有腾退,未形成转移之实,甚至出现建设用地“不转移反新增”双向占地的苗头。例如:北京市中关村企业在津冀设立分(子)公司达3000多家,但整体迁出北京的极少,有的企业甚至假借产业转移,骗取津冀两地提供的产业转移项目优惠措施。

产业定位趋同导致土地产出效益差

京津冀协同发展战略推进过程中,以土地增量扩能等传统发展观念仍存惯性。

北京在推进非首都功能疏解、强化结构转型升级的同时,同样高度关注招商引资规模等传统经济指标;津冀以“协同发展”为由,申请国家在修改土地利用总体规划、增加建设用地规模、减少耕地面积等方面给予特殊政策。截至2014年底,京津冀城镇建设用地规模均已超过本地当时执行的《土地利用总体规划(2006~2020)》确定的2020年控制指标。

从市县层面看,有的地方项目引进普遍存在“捡到篮子里都是菜”的思想,以投资和土地等增量扩能为主,与创新驱动为主的质量效率型经济发展新理念、新要求相差甚远。由于地区发展不平衡,京津冀在项目落地上仍存在“冷热不均”现象,“北京吃不了、天津吃不饱、河北吃不着”的产业发展和转移不均衡问题突出,导致部分地区之间恶性竞争,设置平台过多,产业定位趋同,土地产出效益差、浪费严重。部分地区甚至出台违反国家法律法规的财税优惠、补贴返还、减免土地出让金等措施,制造政策“洼地”吸引企业迁入,影响了土地资源促进“稳增长、调结构、转方式”作用的发挥。

围绕京津冀产业转移中存在的问题,北京督察局强化督察和指导,重点聚焦京津冀产业转移用地情况,坚持快速反应,及时发现、报告和纠正出现的苗头性倾向性问题,切实做到“发现在初始,解决在萌芽”,并强化宣传和预警,防止地方在理解、执行国家政策上跑偏。同时,坚持将调研作为服务和保障京津冀协同发展战略落实的重要手段,重点掌握京津冀地区生态建设、产业转移、交通、基础设施建设等用地中存在的突出困难和问题,注重从机制、制度等源头上分析原因,研究提出具有针对性、可操作性强的政策建议。

北京督察局有关负责人表示,将持续加大对京津冀产业转移用地情况的跟踪督察,规范北京非首都功能疏解和津冀产业承接过程中的土地利用工作,坚决打击借产业转移之名圈地等违法违规行为,并在用地方面积极推动三地共同谋划好产业转移“一盘棋”,做好“移出”和“承接”协调配合,切实维护好土地利用和管理良好秩序,不断提高服务京津冀协同发展国家战略的工作水平。

(马曙光 章波 邹里昂 王友才)

短评

产业转移须紧扣节地主线

区域协同,产业为重,产业协同是最大的协同。京津冀协同发展,重要的一环就是北京功能疏解和非首都核心功能转移,通过实施一批产业转移,给天津、河北两地“让利”,实现一体化发展,协同打造中国经济发展的新高地。

推进产业转移,土地资源是基础、是支撑。但从督察情况看,京津冀地区土地资源紧缺与粗放利用现象并存:一方面,土地供需矛盾突出,耕地后备资源严重匮乏,几近“无地可补”;另一方面,有的地方各自为政、“圈地”争食问题突出,“僧多粥少”导致暗战频频,产业承接园遍地开花,不少却处于“塞不满、吃不饱”的状态,项目布局无序、同质化建设现象严重。

这种局面,决定了京津冀地区必须摒弃以增量扩能等传统发展观念,坚持节约集约、存量挖潜这条主线,切不可重走以往靠比拼用地等方面优惠政策吸引投资的老路。

产业转移,不是简单的“迎来送往”,在指标紧缺的情况下,京津冀三地当破除“一亩三分地”的思维定式,以土地资源承载能力为前提,根据区域产业布局及分工协作进行整体规划,理顺三地产业链条,以规划引导重大项目转移,协同做好土地资源配置,促进用地精准投放,实现土地利用效益最大化。

与此同时,立足存量挖潜,推进城镇低效用地再开发,向“土地存量”要“发展增量”。如此,不仅可以为承接产业转移提供有效的用地保障,也节约了宝贵的耕地资源。具体来说,北京应严控建设用地规模和开发强度,“减量瘦身”倒逼城市功能提升;天津需要合理控制中心城区规模,提升城市综合承载能力,加大城区“退二进三”力度;河北则应加强产业对接协作,留足承接产业基地所需用地空间。

产业一体化是推动京津冀协同发展的关键支撑,只有走内涵集约发展的新路子,才能实现产业转移升级“1+1+1>3”的效果,打造中国经济发展新的增长极。

(光强)

欢迎订阅《中国国土资源报》

发行热线:010-66557891

本期编辑:赵志坤

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展