随着全球化进程的深化,以及城市之间出现更为密切的信息流、知识流、资本流,传统的城市引力模型或是“中心-边缘”以及“流动空间”等理论,已难以充分地解释世界级城市群的发展和培育。与之相比,“全球城市-区域”理论更能诠释城市群空间发展进程。

珠三角城市群已经初步具备全球城市-区域的特征。经过多年发展,该地区已成为具有全球影响力的先进制造业与现代服务业基地,新目标是建设“粤港澳大湾区”、建成世界级城市群。在这一背景下,亟需考察城市群的发育程度。

珠三角城市网络的相关研究主要基于企业组织和基础设施的视角,但城市间的联系并不仅仅是物质层面的。信息网络的交流不仅能表征城市网络关系,也会影响物质世界的社会经济联系。信息流视角下的“全球城市-区域”城市群会呈现何种面貌,珠三角是否形成新的城市网络关系?如果是,该如何调整其规划的举措、形成新的空间秩序去引导“粤港澳大湾区”的协作发展?

基于上述疑问,本文尝试采用信息流视角的网络分析方法,通过整合社会网络的多种分析方法来考察“全球城市-区域”城市群的空间发展进程,为新的规划提供理论和实证依据。

一

相关理论与研究综述

1.1

城市群空间组织

对城市群空间组织的研究,在不同的背景和发展阶段有不同的理论视角。目前主要有着核心-边缘视角、流动空间视角,以及Scott等提出的全球城市-区域视角。

“流动空间”理论认为地域的重要性日趋减弱,全球城市成为“去空间化”的网络节点,对城市群的研究转向节点之间的信息流、企业联系流并将之与城市体系相联系。

“全球城市-区域”视角对流动空间的去空间化特征提出质疑,认为在全球竞争中,更多城市是通过强化腹地城市区域、联合发展形成新的组织载体的方式来发展。在全球化新阶段,“全球城市-区域”视角的诠释更为有效。

1.2

全球城市-区域

从1990年代开始,随着经济全球化的发展,原有的“世界城市”、“全球城市”等理论已不足以解释全球体系中的城市和区域。Scott和Hall认为,1970年代末的城市群已开始超越Friedman “核心-边缘”理论中的全球组织系统,逐渐形成“城市-区域群岛”。该空间组织模式被称为“全球城市-区域”——在国际化高度发展的背景下,以经济联系为基础,由国际城市及其腹地内经济实力较为雄厚的二级城市扩展联合而形成的一种独特空间现象。

“全球城市-区域”理论既关注全球化作为区域的外生发展推力,也关注本地化的内生发展动力,更为全面地阐释全球城市体系中的区域/城市发展。

Douglass和McGee等预测未来城市/区域空间发展将形成二级层级的全球城市体系:

①全球性核心、具有强大支配力的全球城市(Global City)处于首要地位;②随着发展中国家(尤其是亚太地区)的都会区地位和作用不断提升,其将构成次级全球城市体系。

1.3

信息流网络分析

在城市群空间组织研究方面,基于“流”(flow)的城市关联网络研究日趋增加。有基于企业联系及高端生产性服务业的城市网络,也有基于信息流和交通流的研究。比起企业经济流、长途客运流,信息流的优势在于数据更新速度快、更为动态。

同时,流空间研究中有一个重要的却常被忽略的内容是“工作、游戏和运动的全世界精英的空间组织”,信息流视角能一定程度上弥补这方面的不足,反映城市的生产、生活等方面的网络行为特征,这是对物质视角的城市网络的重要补充。考虑到网络社会的空间影响力在提升,且发达的信息网络能促进不同地理空间的社会经济联系,信息视角的城市网络研究是有意义的。

已有的学者对信息技术影响下的城市间相互作用进行了研究:Mitchelson等描述大都市之间大量不同媒介信息交流——如电话、夜晚递送包裹以及空运等对区域和城市空间的影响,甄峰等以新浪微博为例,探究了基于网络社会空间的中国城市网络特征。对于表征信息流的关系性数据的挖掘,已成为研究城市网络的一种新趋势和新方法。

研究常用的信息流包括电话、移动通讯、电子邮件、微博等,本次研究采用的是百度指数。这是一项2007 年上线的数据工具,以海量网民行为数据为基础建立的关注度数据的分享平台,可统计出不同关键词在特定地域的特定时间段里的“用户关注度”数据,用以客观反映使用人群的关注热点。

1.4

小结

在研究理论方面,在全球化的新背景中,运用“全球城市-区域”视角研究城市群空间组织是较为有效的。在研究方法方面,基于百度指数的信息流数据能一定程度上表征城市网络关系和反映城市之间的生产生活关系。因而,可基于信息流研究“全球城市-区域”城市群,探究其是否存在理论的空间关系,并反思面向城市群的规划理念是否合理。

二

研究方法

2.1

理论假设

依据Scott的理论,全球城市-区域的基本空间特征有三个:由多元化城市核心所构成的复杂内部结构、扩张中的郊区、广泛的腹地系统。

结合相关研究及信息流的数据特征,本研究对信息流视角下的“全球城市-区域”提出两点假设,使用信息流数据构建城市网络模型进行检验:

①全球城市-区域以全球城市为主导且整体匀质化;在全球化的背景下社会信息流动日益频繁,珠三角城市群内部将出现匀质化与多中心化的特征;

②全球城市-区域的全球城市拥有腹地空间的支持:全球城市并非完全“去中心化”的流动空间,而是通过广泛的腹地空间支持其发展。

2.2

研究对象

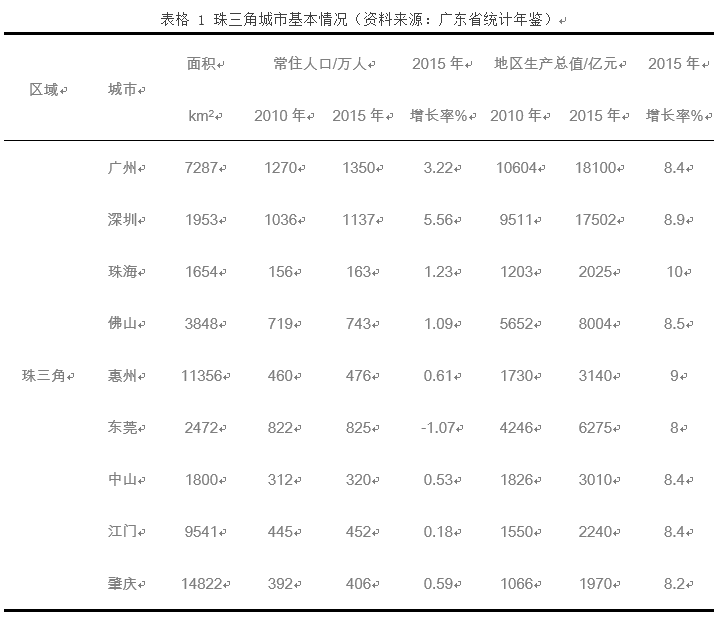

珠三角城市群包括广州、深圳、中山、东莞、佛山、东莞、珠海、惠州、肇庆,各城市情况如表1所示:

2.3

数据的获取与处理

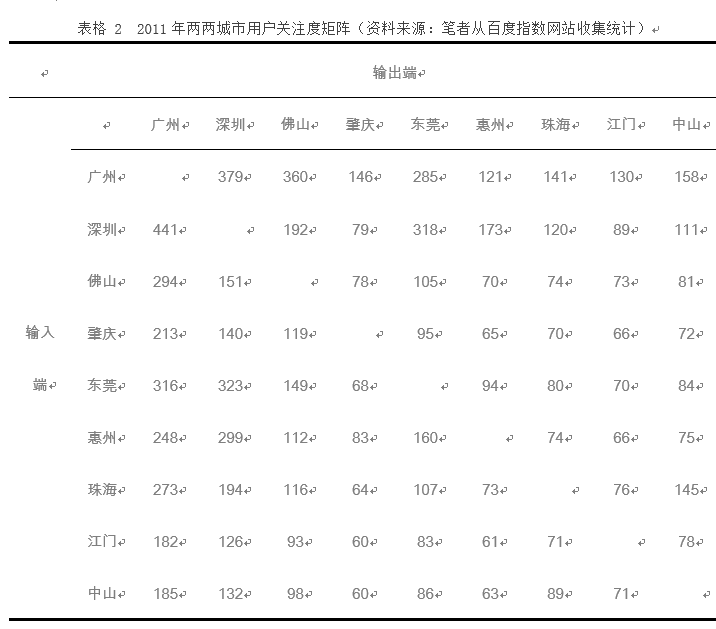

考虑数据的可获取性和可比性,本研究在百度指数网络界面的“通过地区对比”选项分别获取2011年、2015年、2017年两两城市间的百度用户关注度,选取一年平均值为基本数据,构建珠三角城市群两两城市之间的百度用户关注度数据矩阵,以2011年为例(表2):

2.4

城市网络模型建构

城市间的信息流强度用城市i、j之间的百度用户关注度R 表征,Sij为城市i在城市j 中的百度用户关注度数值;Sji为城市j在城市i中的百度用户关注度数值,则城市i、j之间的网络关联度Rij为二者相加。

各城市信息流总量用该城市与其他城市信息流网络关联度的强度之和N 表征。计算公式如下:

Ni= Ri1 +Ri2+Ri3+⋯⋯+ Rik

各个城市的相对关注度用该城市的信息流总量与珠三角城市群内信息流总量最高城市的信息流量之比P 表征,Nk为某城市的信息流总量,Nh为珠三角城市群内拥有最大信息流总量的城市所对应的最大信息流总量值。计算公式如下:

P= Nk/Nh

在以上计算的基础上,模拟构建基于百度信息流的珠三角城市网络。

在研究网络层级方面,采用赵映惠等学者在东北三省城市网络研究中所借鉴Mitchelson研究美国大都市区信息联系的C-Value和D-Value层级分析法、并结合百度指数略作修正的计算方法:

C =ln( DSI / RSI ) ;D=DSI – RSI

式中:C 代表城市在网络联系中的控制力,C 为正值时表明城市属于控制型,值越大控制力越强,C 为负值时表明城市属于从属型;DSI(Delivering Search Index)代表城市发送的百度指数;RSI(Receiving Search Index)代表城市接收的百度指数。D 代表城市在网络联系中的主导性,二者差值越大,表明城市在网络联系中主导性和“信息语权”越大。

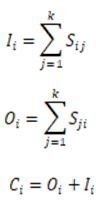

在研究腹地空间方面,借鉴社会网络的分析方法,采用中心度、优势流等指标,分析核心城市的腹地空间的范围。I为入度,O为出度,两者之和C为节点的中心度:

三

实证研究:基于百度指数的

珠三角城市网络

3.1

时空变化特征

珠三角地区的信息流总量在稳定地增加,各城市之间的信息流总量差距在缩小,广州与深圳在流量上均具有较大的优势。

3.2

网络层级特征

采用聚类方法,运用ArcGIS 软件的Natural breaks工具,按数据固有的自然组别分类,使得组内差异最小,组间差异最大。

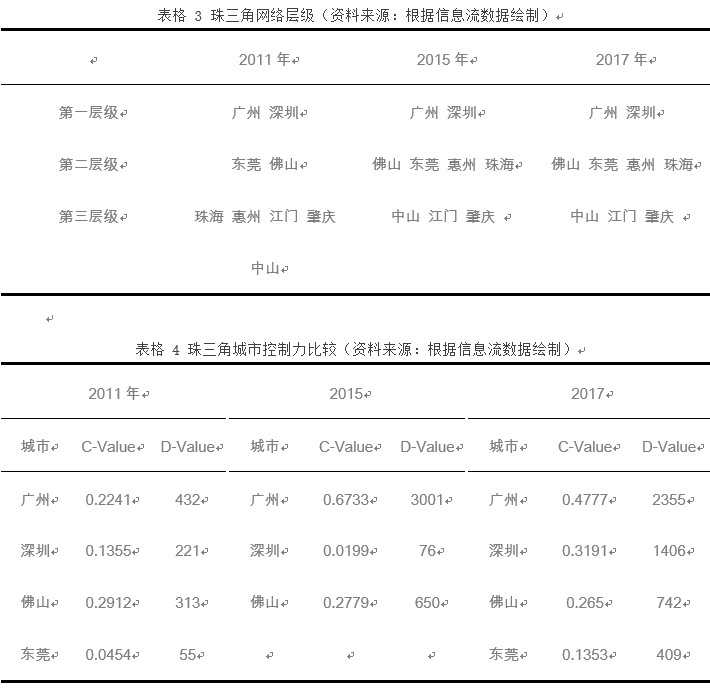

比较发现,广州与深圳一直处于第一层级,第二层级发生了较大变化,惠州与珠海在2015年进入第二层级,整体的结构由2+2+5变为了2+4+3,能级序列上呈现出扁平化的趋势。

结合C-Value和D-Value进一步分析珠三角城市群具有控制力的城市的变化。广州一直占据领先地位,深圳在信息网络流量的控制力在前几年弱于佛山,在2017年达到主要控制的级别。可能的原因是多数西岸的城市与广佛的联系较强,长时间处于广佛的信息控制下。

3.3

空间结构特征

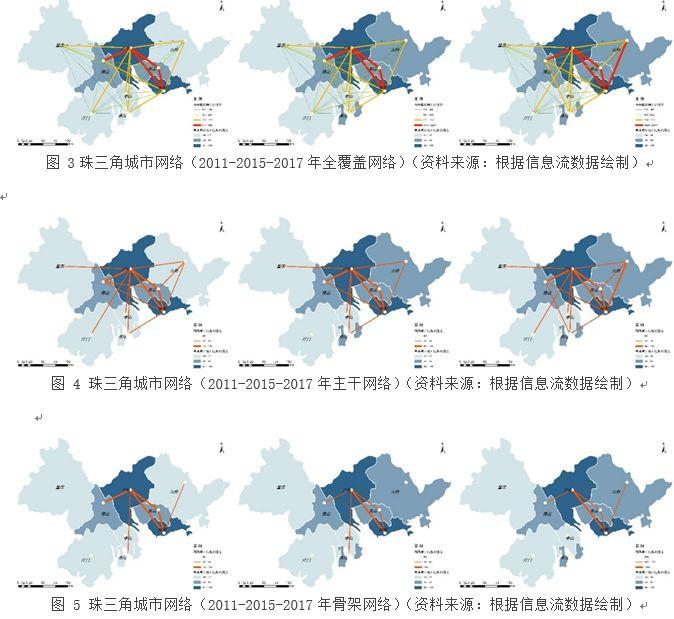

从2011年到2017年,珠三角城市群的全覆盖结构基本为钻石型(图3)。核心主导的广州、深圳与次级主导的东莞、佛山等城市形成了纺锤状的中心结构,由此再与周边的从属城市形成网络结构。网络结构的横向联系日益增加,整体呈现了扁平化的匀质空间特征。

筛选相对信息量大于0.5的信息流(P>0.5),得到珠三角城市主干网络(图4)。围绕湾区的城市联系更为紧密,西岸的珠海、江门与中部联系增加,东岸的东莞和惠州联系加强。

筛选相对信息量大于0.3的信息流(P>0.3),得到珠三角城市骨架网络(图5)。最核心的骨架网络呈现出向东部集聚的趋势,原有的广州-珠海的信息流强度在2017年降为主干级联系,深圳与惠州联系则加强了。

3.4

初步结论

通过百度指数两两城市的用户关注度建立珠三角的城市网络。区域信息流量增加;网络结构日趋稳定;整体呈现钻石型,主干和骨架网络在变化、分别呈现围绕湾区集聚以及向东岸集聚的趋势。

与以产业、交通等数据建构的城市网络对比,信息流视角下的网络有相似性、也具有独特的特征,初步说明信息流可以有效地建立城市网络。但珠三角是否具备“全球城市-区域”城市群空间特征,需进一步检验。

四

全球城市-区域的城市群特征解析

以下将结合数据与城市网络模型,验证前文的两点假设:①全球城市-区域城市群以全球城市为主导、整体匀质化;② 全球城市-区域城市群的全球城市拥有腹地区域支持。

4.1

城市群空间组织

4.1.1 信息视角的全球城市(广州、深圳)

综合考量信息流的流量、网络层级、控制力、骨架网络空间结构,广州和深圳是珠三角中最主要的核心,统领了整个城市群的信息网络。

但是如果从信息交流来评判,广州与深圳是否为全球城市?

实际上,全球城市的划分体系包括有经济和文化等多种类别,经济分类较为主流。近年来,“文化”因素在各类评比中也占有一定地位,部分研究在全球城市指数中加入对信息流动的基础设施等的考察。Castells也强调信息技术在全球化的作用,发展信息流动的基础设施可以提高在城市体系的等级。

比如美国咨询公司的全球城市指数(A.T. Kearney),就综合考量了商业活动(30%)、人力资本(30%)、信息交流(15%)、文化体验(15%)、政治参与(10%)等因素。在这份排名中,广州排名71,深圳排名83[1]。从信息交流的得分来看,珠三角城市群中的广州与深圳也在全球城市网络具有一定的地位。

4.1.2 全球城市组织区域网络且不断演变

由全球城市广州、深圳所主导形成的珠三角城市网络结构,与传统的金字塔形的等级结构不同,可明显看出次一级城市间的横向联系加强,譬如东莞与惠州、珠海与中山等,城市之间的信息流在不断加强,呈现网络城市体系的特征,即从原有的中心地体系逐步向网络城市体系演进。

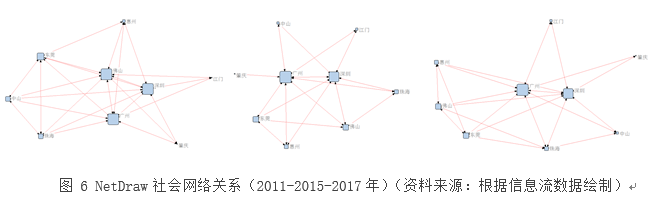

使用NetDraw进一步抽象解析信息流的网络结构,发现珠三角的匀质网络还存在着调整与重构的现象(图6)。在2011年,佛山也是较为核心的网络节点。但发展过程中逐步重构为以广深为核心主导、佛山控制力相对减弱。城市之间的网络也由“中心-边缘”的二级结构演化为“核心主导-次级主导-从属”的三级网络结构,但是核心主导、次级主导与从属城市并非单向的等级控制体系,而是表征出扁平化的匀质网络特征。

4.2

特征二:腹地空间支持核心城市

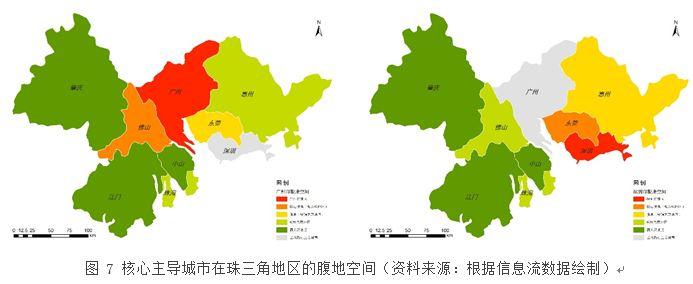

采用Tayler的“网络腹地”计算方法来分析广州与深圳的腹地,分别计算广州和深圳的中心度Ci以及与其他城市的联系度Tij,通过Tij=a+b*Ci(+Ri)建立回归分析,计算残差Ri。残差为正意味着城市i与城市j之间是强关联性,负则为弱关联性。同时保持强关联性且Tij>Tji的城市j,是城市i的主要腹地。

比对三年的数据,广州和深圳一直存在各自的腹地空间,并非脱离区域发展(图7)。对于广州,佛山、东莞为主要的腹地;对于深圳,东莞、惠州为主要的腹地。其余的江门、肇庆、中山城市基本为弱关联地区。

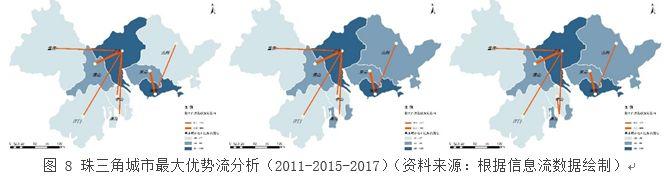

采用Nystuen和Dacey提出的优势流分析法,根据城市的最大百度流指向以及城市规模来分析核心主导城市与从属城市的腹地指向关系(图8)。在珠三角中,东莞和惠州指向深圳、其他城市基本指向广州。

2017年发生特殊的变化,中山指向了珠海,说明西岸城市群之间的信息流动关系有所改变。但是整体的趋势依旧是以广州和深圳为核心主导城市,其他从属城市作为其腹地空间支持广深。

五

探讨与结论

5.1

探讨:珠三角城市群规划取向

5.1.1 传统的珠三角规划取向

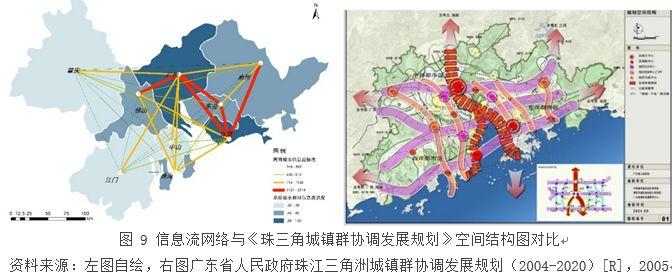

1990年代至今,珠三角地区编制了《珠三角城镇体系规划(1991-2010)》、《珠三角经济区城市群规划》、《珠三角城镇群协调发展规划(2004-2020)》、《珠三角地区改革发展规划纲要(2008-2020)》、《大珠三角城镇群协调发展规划研究》。

纵向对比显示,珠三角的区域规划基本采用的都是一主二副、二主中心或者三区并立的多元均衡关系,规划取向是价值正确的“多中心”。

5.1.2 信息流视角的规划取向辨析

基于信息流的城市网络分析显示,多中心的规划取向的实际效果并不尽如人意。有以下两方面原因:

一是价值取向的合理性有待斟酌。经过多年的建设,珠三角地区的结构是以中部的广州和东部的深圳为核心,西部的珠海并未能成为副中心,且西岸的江门、中山等城市与广州的关系更为密切。若是同时考量城市规模、基于企业和交通等的城市网络[4, 23, 28],亦发现珠海的能级是不足的。即使考虑未来的港珠澳大桥、深中通道等要素的推力,仍需谨慎地考虑是否继续采取多中心的价值取向。在广州、深圳、东莞、佛山构成的主干网络的基础上配置资源可能会更为合理。

二是规划模式囿于传统中心地理思想。在区域职能分工尚未成熟、主要依托中心城市辐射作用阶段采用点轴模式是合理的,但是考虑全球化对“全球城市-区域”的影响、全球城市自身的腹地需求以及城市间的扁平化匀质网络,应该改变规划的模式,构建新的空间秩序。既能应对全球化,也是满足地方化的区域内部加强信息流动、推动社会经济发展的需求。

5.2

结论

在信息流视角下建构的城市网络,借鉴社会网络的相关分析方法,初步检验证明珠三角地区具有“全球城市-区域”的特征,即以全球城市为主导且整体匀质化、城市群内的全球城市拥有腹地空间的支持。

珠三角的城市群基本形成较为稳定的“全球城市(广州、深圳)为核心主导、次级城市(东莞、佛山、惠州)作为腹地空间、其他城市作为从属城市”的秩序关系。城市间的关系不是中心-边缘的金字塔结构,而是横向联系日益增加、扁平化的网络结构。今后的规划应考虑这种网络结构,引导建设有利于网络发展的空间秩序。

作者信息:

黄银波 同济大学建筑与城市规划学院

张硕、陆嘉 上海同济城市规划设计研究院有限公司

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展