原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】东北地区及其与京津冀地区城市网络关联研究——基于企业联系

【文章编号】1002-1329 (2018)11-0041-13

【中图分类号】F299.27;TU982

【文献标识码】A

【doi】10.11819/cpr20181106a

【作者简介】

张艺帅 (1991-),男,同济大学建筑与城市规划学院博士研究生。

赵 民 (1952-),男,同济大学建筑与城市规划学院教授、博士生导师,本文通讯作者。中国城市规划学会国外城市规划学术委员会副主任委员、城乡规划实施学术委员会副主任委员。

【收稿日期】2017-07-30

* 国家自然科学基金面上项目(51378138、51578382)。

本文刊载于《城市规划》2018年第11期

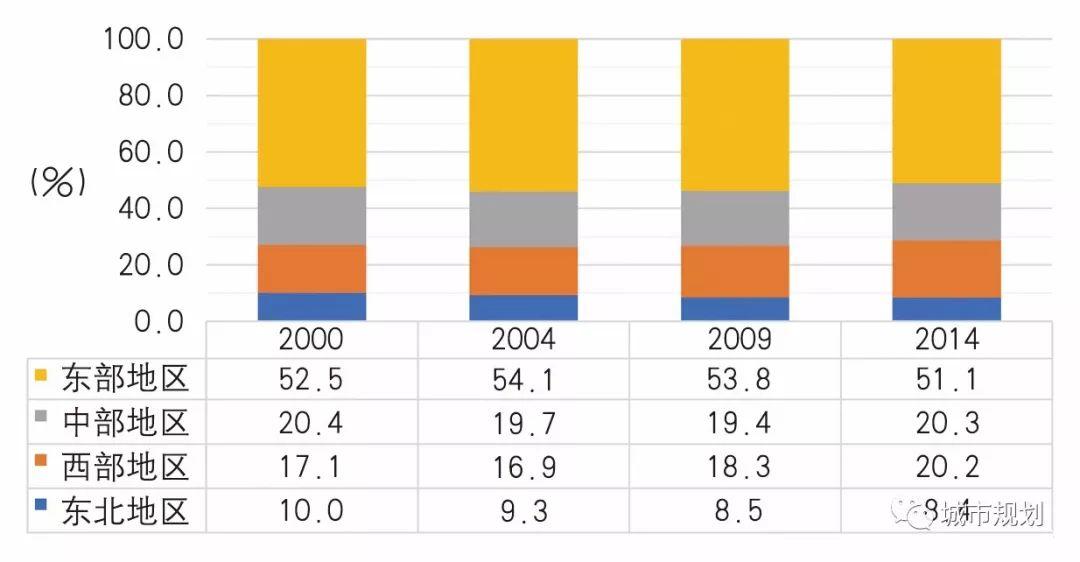

东北地区是我国现代工业的摇篮之一,同时也曾是我国工业化和城镇化较为成熟的地区。在以市场化为导向的改革开放进程中,东北地区相较于强劲崛起的东部沿海地区显得相对滞后,在全国经济版图中的地位也已经有所下降(图1)。随着国家发展进入“新常态”,东北地区的转型“阵痛”更甚,甚至出现了某种程度的衰退。为此,在既有的东北地区等老工业基地“振兴战略”基础上,国务院于2016年又出台了《全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》(以下简称“全面振兴战略”);同年2月,国务院批复“哈长城市群发展规划”;4月,国务院批复同意“沈大国家高新区建设国家自主创新示范区”。此外,“2016太阳岛论坛暨东北振兴论坛-东北四城市太阳岛宣言”,提出要以哈尔滨、长春、沈阳、大连为核心,建设世界级城市群。

▲ 图1 | 2000年以来东北地区与全国其他三大板块GDP占比的变化

Fig.1 Change of GDP share in Northeast China and the other three parts of China since 2000

资料来源:根据中国统计年鉴2001、2005、2010、2015自绘。

在经济全球化与区域一体化的背景之下,任何地域单元均不能脱离“网络”而独立发展。为了深刻理解“全面振兴战略”所提出的“对接京津冀等经济区”,打造“我国面向东北亚地区合作的中心枢纽”等目标,进而探讨推进跨区和跨境合作的策略,有必要对东北地区内部的空间组织演化及其与外部“面域”之间的关系加以深入研究。为此,本文借鉴世界城市体系研究及“流动空间”等理论,运用城市关联网络分析方法,首先聚焦东北地区,通过对企业的网络联系测度而揭示地区内部的城市-区域空间组织关系和演进特征;然后将研究视角拓展至与东北相邻的京津冀地区,描绘企业“流”要素所定义的东北地区-京津冀地区的“城市-区域”结构,分析东北中心城市与京津冀中心城市之间的网络关联特征,并对其背后的成因做解释。在此基础上,对东北“全面振兴战略”及“京津冀协调发展”的政策基点和规划导向做初步探讨。

霍尔等[1]在研究欧洲多中心城市区域时,总结了20世纪80年代后的4方面重要研究:一是弗里德曼(Friedmann,J.)、萨森(Sassen,S.)等人对世界城市等级体系研究;二是泰勒(Taylor,P.)提出的世界城市网络的概念;三是斯科特(Scott,A.)对全球城市-区域的重新审视;四是卡斯特尔(Castells,M.)在其著作《网络社会的崛起》(The Rise of the Network Society)中所提出的“流动空间”(Space of Flows)概念,为全球城市-区域和城市网络等研究提供了新的支撑。以下对这些研究和相关理论概念做简述。

2.1 世界/全球城市研究

弗里德曼[2]在《世界城市假说》(The World City Hypothesis)一文中阐述了有关世界城市的几个观点,指出现代意义上的世界城市是全球经济系统的中枢或组织节点,并且集中了控制和指挥世界经济的各种战略性功能[3]。与之类似,萨森从跨国公司与高端生产性服务业区位集中的角度入手,提出了“全球城市”概念,认为其具有4个基本特征:(1)高度集中化的世界经济控制中心;(2)金融及高端生产性服务业的主要所在地;(3)创新生产等主导产业的生产场所;(4)产品和创新市场所在地[4]。

弗里德曼和萨森关于世界/全球城市的研究贡献在于开创性地将城市化过程与世界经济和高级生产性服务直接联系起来,为世界城市研究提供了一个基本理论框架[5]。然而这时的研究仍然着重于“属性空间”而非“关联空间”;“属性”适合用于城市比较,但却无法描绘城市之间的动态网络关系。信息时代及经济全球化的到来迫切需要新的空间解释理论。

2.2 从“场所空间”到“流动空间”

卡斯特尔于1996年出版的著作《网络社会的崛起》提出了“流动空间”概念。他认为,当今时代的诸多“流”,如资本流、信息流、技术流、组织性互动流等环绕,共筑了我们的社会,是“流动空间”而非“场所空间”造就了全球城市体系;他还强调城市“去空间化”后,作为一个节点在塑造整个网络体系中的价值。

泰勒曾指出,城市间的关系曾被中心地理论所定义,但它又把中心城市与其腹地静止地锁定在空间和等级结构中[6]。而卡斯特尔的贡献正是在于冲破了传统地理学的束缚,将空间重新定义为“凝固了的时间”(crystallized time)。此外,卡斯特尔所称的“流”,不单单是社会组织里的某一个要素,而是支配了社会、经济、政治等过程的特征表现[7]。与此同时,卡斯特尔认为“场所空间”并未消失,但其逻辑及意义已经被整合至网络之中,即流动空间和场所空间是全球化背景下出现的两种截然不同又相互依存的空间形式,它们共同把世界连接成了“无缝之网”[8]。

2.3 全球城市-区域及区域城市网络

在弗里德曼、萨森等人对世界城市研究的基础上,基于卡斯特尔流动空间理论,泰勒等明确指出“城市应该是一种进程,它们彼此联系,形成群体,进而形成网络”[9],他们以“城市关系”的视角来理解城市,认为城市网络是当前城市体系的研究重点。而泰勒及其全球化及世界城市研究网络(Globalization and World Cities Research Network,简称GaWc)研究团队做出的大量实证研究也为定量解释和描述城市网络的特征提供了有力的分析工具[9]。

斯科特在“世界城市”及“全球城市”等概念基础上继续拓展,提出了“全球城市-区域”(Global City Region)。这一概念不同于以往的城市或因“地域邻近”而形成的城市群,而是认为在全球化高度发展的背景下,以经济联系为基础,由全球城市及其腹地内经济实力较强的大中城市相互联系而呈现出的一种全新空间现象。本质上,这是城市为了应对日益激烈的全球竞争,与腹地区域内城市联合发展的一种空间形态[10],由此形成的“全球城市-区域”空间系统是全球化和地方化共同作用下的产物[11]。

2006年,霍尔等将GaWC对全球城市网络的研究方法运用于区域尺度;通过对企业、基础设施、电子邮件等对象的分析而构建起区域城市网络,展现了不同区域空间的结构特征。这一先河式的探索为亚洲等地区的区域城市-区域空间研究提供了宝贵的经验,同时也进一步佐证了卡斯特尔的“流动空间”理论的价值。

2.4 小结

国际上关于城市-区域、世界城市网络及“流动空间”的理论和研究方法对我们开展的相关研究工作有着诸多启示。近年来虽有一些学者从“网络”等视角开展了东北地区的城市体系研究,但多数仍主要关注于省内/次区域发展[12-14],同时也鲜有与京津冀地区的关联探讨。东北地区“全面振兴战略”及“京津冀地区协调发展”等战略的推进需要有科学认知的基础,而运用关联网络等方法来辨析大区域的发展特征,可望进一步深化对东北地区和京津冀地区的发展认知,同时亦可丰富基于“流”视角的城市网络研究。

研究首先以黑龙江、吉林和辽宁3省所组成的“东北地区”为实证研究范畴;进而将视野拓展至京津冀及更大区域。在研究过程中借鉴泰勒、霍尔及国内诸多学者的城市网络分析方法。

3.1 网络分析的概念释义

研究中运用了“关联网络”(Associated Network)与“网络关联”(Network Association)这一对概念。从“嵌入性”(embeddedness)视角来看,企业网络、交通网络、信息网络、社会网络等各种“关联网络”链接不同的行动者(actor)——各个城市功能单元,且各种“关联网络”相互叠合,形成了维系整个社会运转的城市网络;同时,各个“行动者”可通过关系嵌入(relational embeddedness)和结构嵌入(structural embeddedness)两种方式嵌于其所在网络,或受其直接影响,或受关联网络所嵌入的社会结构的间接或深层次的影响[15],与其他行动者产生要素的交流与交换,从而可称该城市功能单元在城市网络中具有“网络关联”,其与其他城市功能单元连接的强度称为网络关联度①。

3.2 企业数据选择与处理

在获取各地区2004、2008、2013年3次经济普查的access企业数据库后,利用SQL查询语句遴选出所有的公司-分支机构关系;分析的指标包括网络关联度、网络密度、点度中心性(中心度)与中心势、节点对称性等(具体数据梳理步骤流程及指标的选择参见程遥、张艺帅[16-17]等人之前的研究)。

为了理解东北地区城市网络的整体发展状况,需要有个参照系;为此,首先对东北地区、京津冀地区、长三角地区做一概略比较。然后再对东北地区的城市网络组织结构、中心度与控制力、网络腹地等的演化与特征等做实证分析。

4.1 与其他地区的比较

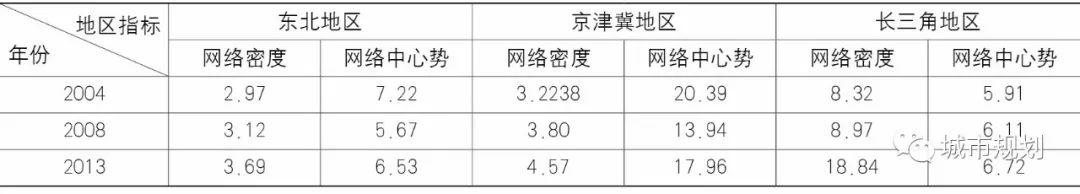

对东北地区、京津冀地区和长三角地区的2004年、2008年、2013年数据做分析(表1),可发现东北地区的城市网络密度呈现上升趋势,但上升幅度远低于长三角地区;从网络中心势来看,东北地区的该项指标居中;东北地区与京津冀地区均为先降后升,但京津冀地区网络中心势的绝对值很高,城市网络权力呈现出高度集中的特征。在3个地区中,长三角地区的市场经济最为发达,中小型企业数量众多,区域之间的合作更为频繁且相对均衡,因而其网络中心势相对较低;近年来由于区域协作的推进及上海致力于打造“全球城市”,其网络中心则势呈现出了稳步上升的态势。

▲ 表1 | 东北、京津冀、长三角地区网络密度、网络中心势变化及比较(2004、2008、2013)

Tab.1 Change and comparison of network density and network center potential in northeast China, Beijing-Tianjin-Hebei Region and Yangtze River Delta Region in 2004, 2008, and 2013

资料来源:东北地区、京津冀地区指标根据企业数据计算;长三角地区指标详见参考文献16,该文中长三角2004年的数据是以2001年第二次全国基本单位普查数据所代替。

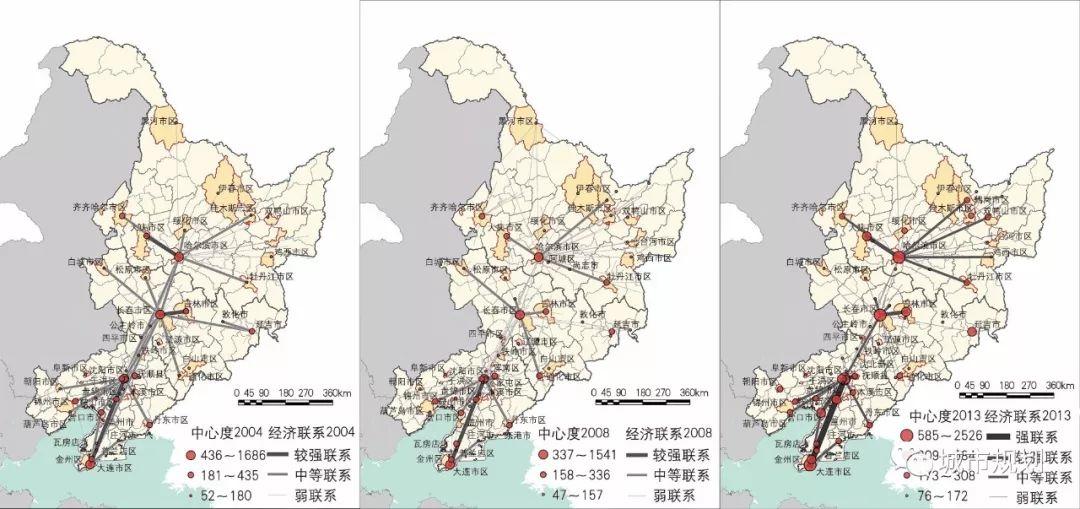

4.2 东北地区城市网络组织结构的时空演化

采用分组及历时性比较方法。首先将东北地区内部的网络关联度按最大值标准化,排除当年联系最大值3%以下的联系,根据关联度的高低将其分为经济强关联、经济较强关联、经济中等关联与经济弱关联4个层级,然后观察区域内部的城市网络演进特征(图2)。

▲ 图2 | 东北地区基于企业联系的城市网络演化(2004、2008、2013)

Fig.2 Intercity network evolution in northeast China based on enterprise connectivity in 2004, 2008, and 2013

资料来源:根据企业数据绘制。

2004年,处于较强关联的为沈阳市区-大连市区(100)、沈阳市区-浑南区②(82.2)、沈阳市区-于洪区(75.8)等6组功能单元,集中在辽中南城市群、长吉城市群与哈大齐工业走廊上;中等关联的有大连市区-哈尔滨市区(41.5)、哈尔滨市区-齐齐哈尔市区(40.7)等7组功能单元,主要集中体现在跨市/地区的较高等级城市的经济联系上。

至2008年,大连市区-金州区(100)的联系上升至最强,其次为沈阳市区-于洪区(89.3)、沈阳市区-大连市区(80.1)等6组较强关联的功能单元;中等关联的包括长春市区-吉林市区(45.2)、哈尔滨市区-大庆市区(43.2)等12组功能单元,大多集中于哈尔滨、长春、沈阳、大连4个中心城市以及辽宁省内。

再看2013年,由于其关联绝对值的最大值由2008年的173.5上升至312,故在前两个年份分类基础上增加经济强关联一项,包括大连市区-金州区(100)、大连市区-沈阳市区(84.6)的2组功能单元;经济较强关联包括沈阳市区-于洪区(60.9)、沈阳市区-浑南区(58.0)、哈尔滨市区-大庆市区(49.0)、长春市区-吉林市区(42.9)等7组功能单元;沈阳市区-营口市区(37.8)、沈阳市区-本溪市区(35.6)等44组功能单元处于中等关联一级,区域空间结构的发展态势在2008年的基础上得到了进一步强化。

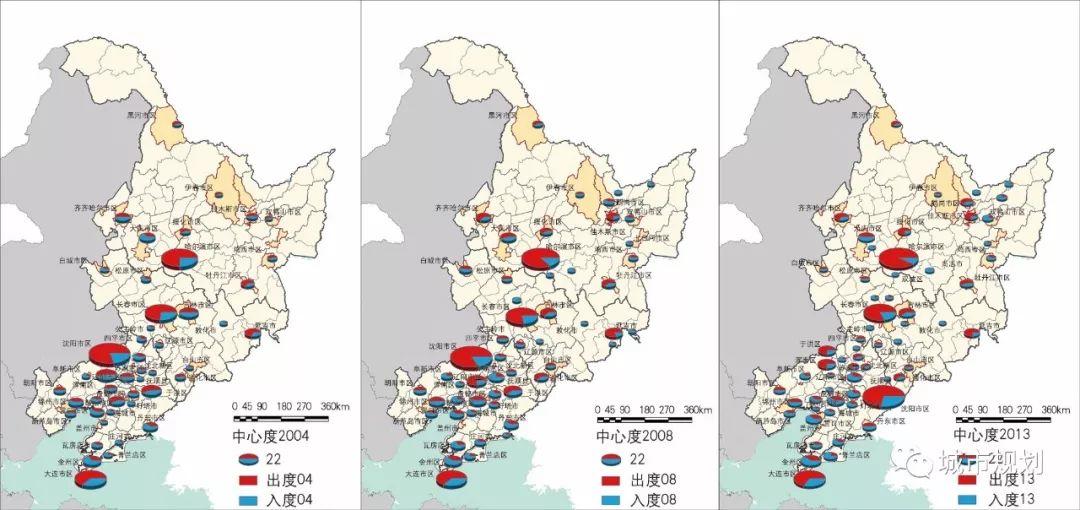

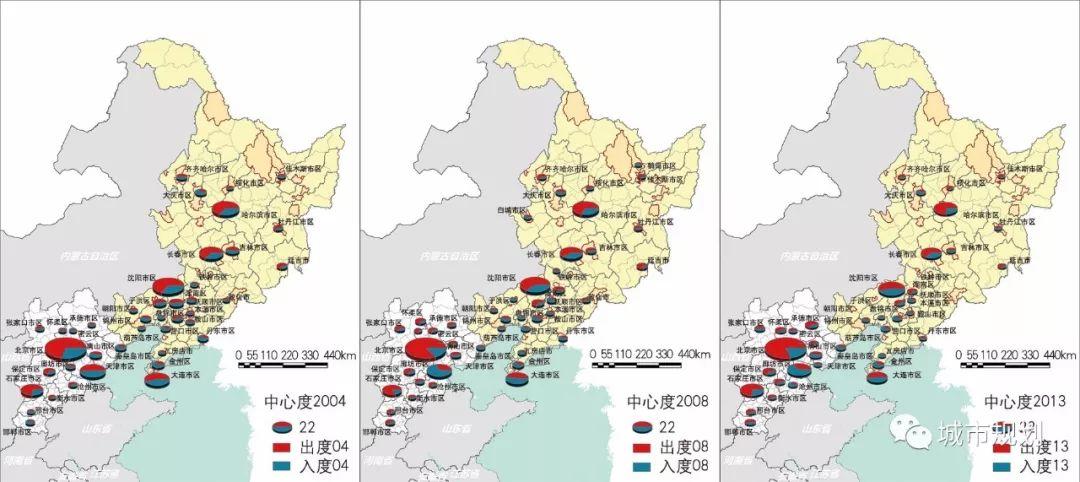

4.3 东北地区城市中心度与控制力的时空演化

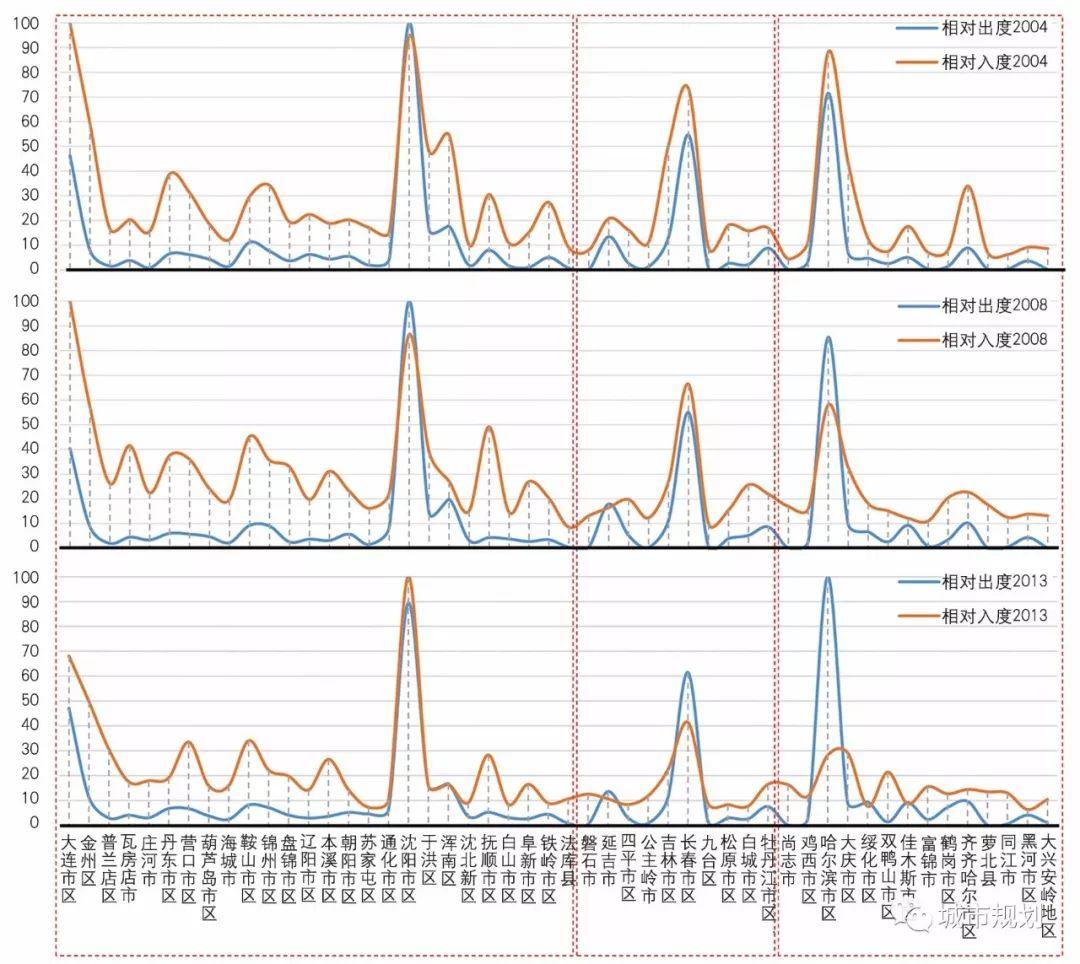

从各个东北地区功能单元的中心度演化来看(图3),哈、长、沈、大4个核心城市一直扮演着区域/次区域的中心角色。沈阳虽然一直处于领先地位,但其在整个东北地区的中心度优势并不明显;但在辽宁省内,随着“东北振兴”战略的不断深入实施,其功能与角色地位有着崛起的迹象,是引领次区域发展的核心;辽宁省其他城市也保持着一定的发展势头,在整个东北地区的次级节点中处于领先地位。而在黑龙江、吉林两省省内,一直呈现为省会城市的“一市独大”发展特征,除了“哈大齐”与“长吉图”两大次区域外,其他功能单元的发育仍很缓慢。

▲ 图3 | 东北地区各城市中心度演化(2004、2008、2013)

Fig.3 Central degree evolution in cities of northeast China in 2004, 2008, and 2013

资料来源:根据企业数据绘制。

再观察2004年、2008年及2013年3个年度的东北地区各城市的相对出入度。除了沈阳、长春、哈尔滨这3个省会城市,多数城市(包括大连)的相对入度都要明显高于相对出度(图4)。其中,沈阳市是东北地区最大的城市,2004年和2008年其相对出度都领先于整个地区,但2013年下跌至第二。诚然,其背后可能有着诸多影响因素,如辽宁省为双核驱动,导致沈阳在地区内的控制力部分被大连“分流”等,但也确实反映了沈阳经济地位下降的事实,即沈阳作为东北地区的“中心城市”在整个区域内部的控制力(对外辐射程度)已经不如原先。另一方面,就其相对入度(受其他城市的辐射程度)而言,在2008年之后迅速攀升,反映了其在区域内部的吸引投资能力正在逐渐增强。大连市则有所不同,它多年来保持着很高的相对入度。此外,自2008年以来,大连一直出现在GaWC世界城市榜单排名之中(表2),其等级于2016年跃迁至较高的Gamma级;2018年更是上升至Beta-级(116);沈阳、长春、哈尔滨3市于2016年也进入了GaWC的榜单,并且排名在2018年均有了大幅提升,但其网络地位均不如大连。从历年数据看,大连在东北地区确实具有相对较高的外向度和国际地位,堪称是东北地区联系外部世界的重要门户。

▲ 图4 | 东北地区前50位城市相对出入度(2004、2008、2013)

Fig.4 Relative outdegree and indegree of the top 50 cities in northeast China in 2004, 2008, and 2013

资料来源:根据企业数据绘制。

至于长春、哈尔滨这两大省会城市,其与辽宁的两大核心城市的情况很不同。长春市虽然处于整个东北地区的地理中心,但对外辐射能力一直不强,客观上处于“南北夹击”的境地。哈尔滨市则一直保持着很高的相对出度,但其控制力主要在省内,跨区域调控要素的实际能力较弱。同时,其相对出度与入度的差距正在变大;相对入度的急速下降似反映了其汲取区域内部要素的能力正在下滑。

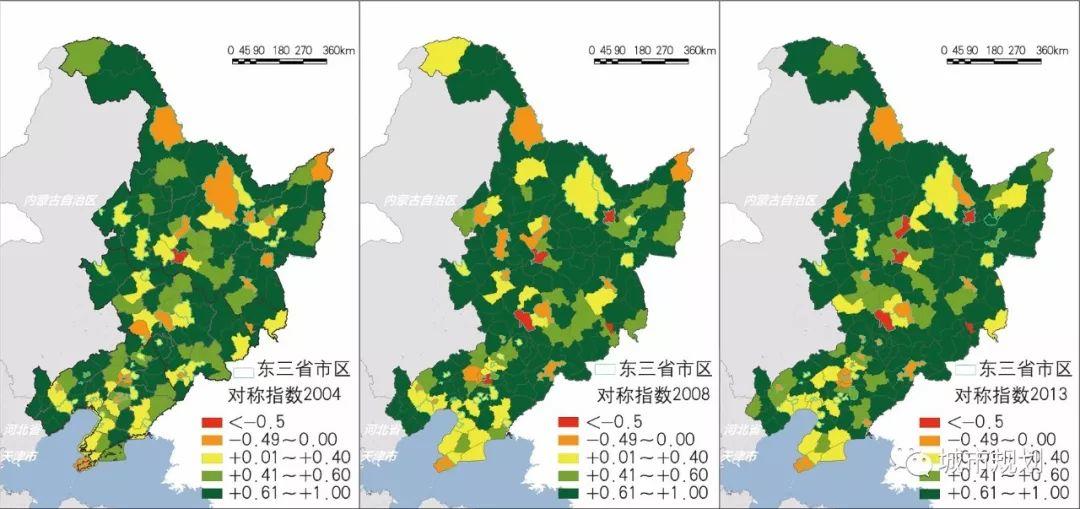

继续纵观3个年度各个功能单元的对称指数变化(图5),还可以发现:2004-13年,辽宁省的双核沈阳、大连对外辐射能力一直处于较高水平;而辽宁沿海经济带与沈阳经济区周边功能单元的发展,也意味着这些功能节点从单纯接收中心城市外向辐射转变为区域次级节点专业化基地,与中心城市共同支撑了次区域发展,进而参与全国/全球竞争;吉林与黑龙江则显现为长-吉都市圈与哈尔滨都市圈的不断极化发展过程,但同时也伴随着吉林省东部与黑龙江省东部几大资源型城市的衰落。黑龙江北部的黑河则是个特例,一直处于出度显著大于入度的非对称性状态,主要与其边贸城市的功能发展有关。

▲ 图5 | 东北地区城市网络对称指数(2004、2008、2013)

Fig.5 Intercity network symmetry index in northeast China in 2004, 2008, and 2013

4.4 东北地区城市网络腹地的时空演化

在全球化的时代背景下,城市会不断突破地理边界的束缚;尤其是其网络影响力可以相互交织。这便对传统中心地理论中具有明确空间边界的“腹地”(hinterland)概念提出了挑战。泰勒[18]、霍尔[1]等学者运用“网络腹地”概念来形容城市在网络中的势力范围,以要素流动的视角来探讨城市经济在区域内的影响区域。目前该概念及方法已被国内一些学者运用在在长三角等地区的实证研究之中[16,19];其方法又可以分为绝对关联度法与相对关联度法。相比前者,相对关联度方法更易辨别出整个网络中较弱的网络联系,故下文运用后者对东北地区四大中心城市网络腹地的时空变迁加以描述和分析。

对于某功能单元i,将i与区域内其他单元j的网络关联度Vij(j=1,2,…,k)与这些城市自身的中心度Cj做回归分析,得出残差Rij。若残差Rij为正,意味着该功能单元j与i间联系为强关联(over-linked),反之则为弱关联(under-linked)。参照相关研究经验,采用标准残差(Standardized Residual)来进行判断[19]。取标准残差断点-0.5、0、0.5、1将网络腹地关联强度分为弱关联、较弱关联、关联、较强关联、强关联5个等级,则得如下公式:

基于企业联系数据分析东北地区的哈、长、沈、大4个中心城市网络腹地的变迁。首先关注南部的沈阳、大连两市(图6),较为明显的是两大城市的网络腹地势力范围都在省内不断扩张,对吉林、黑龙江的部分地区(主要集中在核心地区)也有一定的渗透,但强度有限。其中沈阳市对沈阳经济区、辽西北地区的网络控制力逐年上升,并且缘于经济政治的双重核心地位的作用,其腹地范围也集中在省内其他城市的市区。大连的网络腹地则集中在沿海经济带地区,其腹地范围与沈阳有所差异。这可谓体现了两市分别作为沈阳经济区和辽中南沿海经济带的“领头羊”而带动次区域发展的作用。

▲ 图6 | 沈阳(上图)、大连(下图)网络腹地的时空演化(2004、2008、2013)

Fig.6 Network hinterland evolution of Shenyang (above) and Dalian (below) in 2004, 2008, and 2013

对比观察哈尔滨市与长春市的网络腹地演化情况(图7):2004-13年,哈尔滨的网络腹地影响范围一直在缩减,并且趋于地域性极化:2004年时哈尔滨的势力范围还可部分延伸至吉林、辽宁两省,至2008年则已经大幅度地缩回至省内,并趋于进一步收缩至大庆、齐齐哈尔及东部能源带城市。长春市的网络腹地则在省内不断扩张,尤其是“长吉”已经显现出明显的集聚特征;随着“长吉一体化”(2010)战略的提出与实施,“长吉图先导区”的启动建设,以及国际贸易合作的不断推进等,其网络势力范围显现出向东南部延伸的态势;但其在省际之间的联系存在着与哈尔滨相似的情形。

▲ 图7 | 哈尔滨(上)、长春(下)网络腹地的时空演化(2004、2008、2013)

Fig.7 Network hinterland evolution of Harbin (above) and Changchun (below) in 2004, 2008 and 2013

总体而言,东北地区迄今的区域发展及“网络腹地”的特征主要表现在次区域层面的演化上,即各个中心城市仅是对应于自己的有限网络腹地,而跨省域的地区整体城市网络不甚发育。

前文已经论及,东北地区虽然在传统意义上是一个相对独立及闭合的板块,但若以“流动空间”为研究视角,则不能囿于这一地理单元及相应的行政区划界限。基于这一认识,需要先行审视东北地区在全国范围的城市网络联系状况;在获得初步发现的基础上,再进一步展开对东北地区-京津冀地区城市网络的关联分析研究。

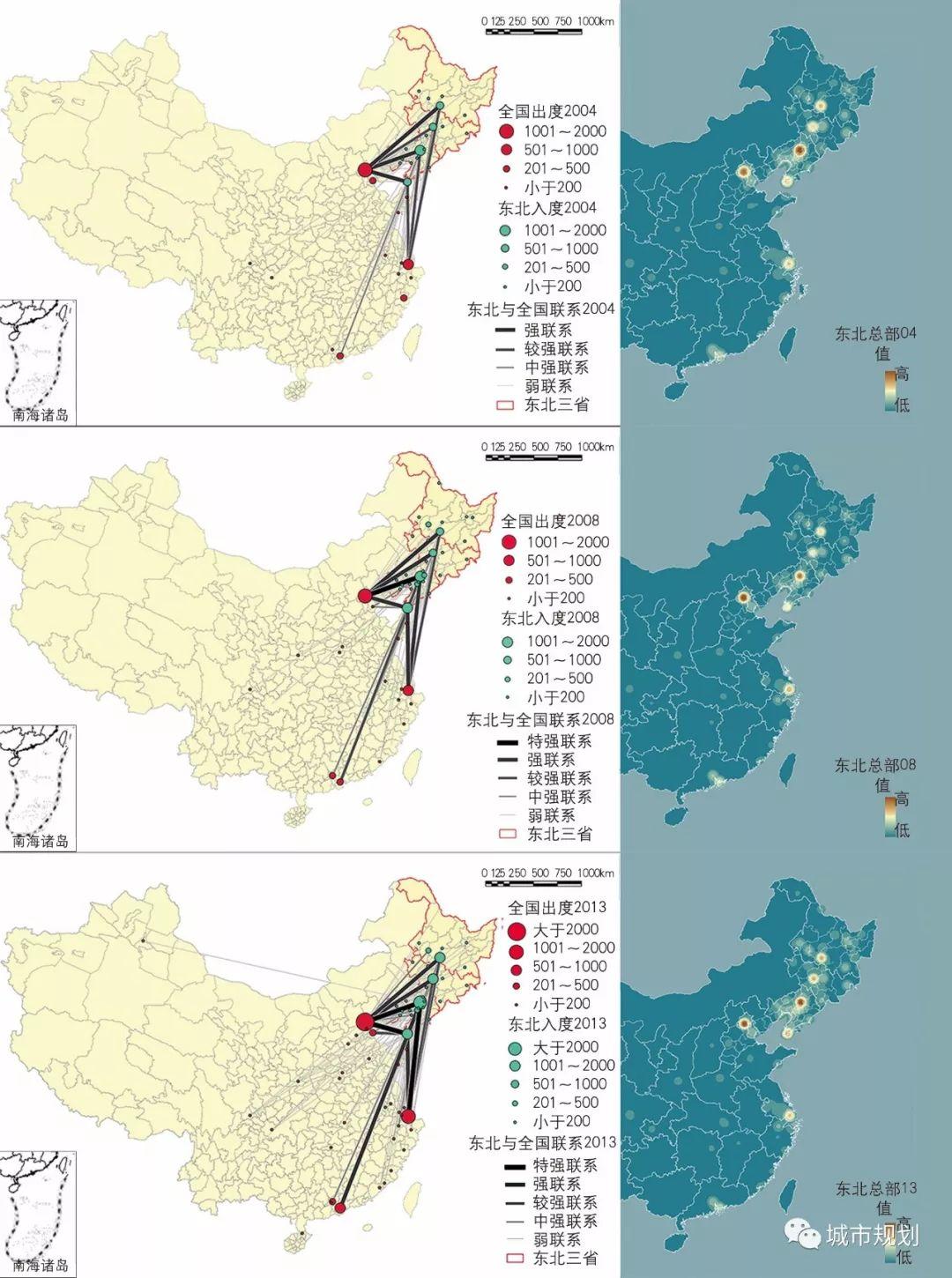

5.1 东北地区在全国范围的城市网络联系

首先从企业联系切入,分析2004、2008、2013这3个年度全国各个城市/地区总部在东北地区设置分支机构的情况。从表3及图8(左)中可以看出,在跨区域的联系上,2004年与东北地区联系最为紧密的是北京和上海这两个国家级中心城市,其次是深圳特区;此时的东北核心城市,除长春外,其对外联系度的差异较小。至2008年,东北地区与北京和上海两地的联系进一步强化;同时,沈阳与深圳的联系也趋于增强。由于诸多区域外企业总部在东北地区范围内仅在沈阳设立分支机构,这些分支机构作为地区级总部再将业务延伸到东北腹地的其他城市。在这一情形下,沈阳在东北地区的核心门户地位有了显现。到了2013年,除了北上广深之外,天津市及中部地区和海西地区在东北地区也有了一定的投资力度;东北的一些次级节点城市,如大庆、鞍山、锦州、吉林等,也体现出了吸引外地投资的一定成效。

根据东北地区企业分支机构所属总部的地区(包括东北地区自身)分布密度分析(图8右),可以发现在东北地区内部,企业总部高度集聚在哈、长、沈、大4个中心城市,以沈阳最为突出;从全国看,则有相当部分与东北相关的企业总部集聚在北京、上海两地,同时亦有少数集聚在珠三角地区,并且从2004-13年一直保持着这种态势。

▲ 图8 | 东北地区与全国其他地区的企业联系及总部区位集聚度演化

Fig.8 Enterprise connectivity between northeast China and other parts of China and the evolution of agglomeration degree of headquarters

(从上至下依次为2004年、2008年、2013年;左图为总部在东北地区以外、分支机构在东北地区的企业联系,右图为东北地区分支机构总部区位核密度分析)

再从京津冀地区看,天津作为传统的华北经济中心城市(曾经定位为北方经济中心),其与东北地区的企业关联度则很低,远不及北京的作用,亦即北京似承担了很多本应由天津应承担的职能。这从一个侧面揭示了北京功能繁杂、城市拥挤等“大城市病”的成因。

5.2 东北地区-京津冀地区城市网络关联度的时空演化

在经济全球化、区域一体化的大势下,区域空间结构不断变迁,这是流动空间与场所空间共同作用的结果。东北地区客观上也正逐步融入国际和国内市场体系;基于企业联系的城市网络关联可判断,某种程度上东北地区与京津冀地区正在成为一个板块,所以对东北地区城市网络的研究很有必要延伸到京津冀地区。

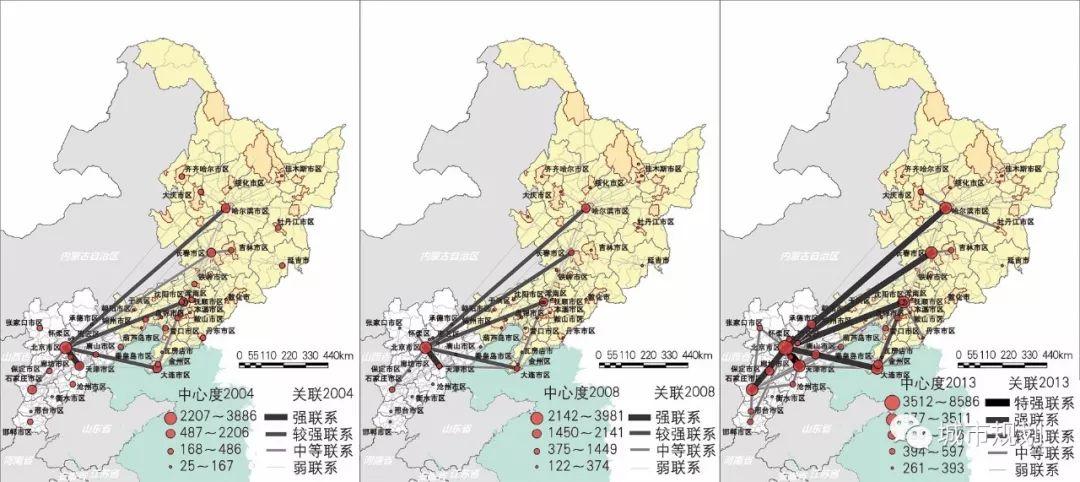

从东北地区-京津冀地区这一巨型城市-区域的内部网络演化来看(图9),2004年关联度最强的为北京市区与天津市区(100),其次为北京市区与沈阳市区(54.8),北京市区与哈尔滨市区(40.6),北京市区与大连市区(40.3);这些均可称之为强关联。前文中所分析的同时期东北地区内部最强联系的功能单元组为沈阳市区与大连市区,其联系度(27.9)④仅能归为中等关联组别。同处于中等关联组别的还有北京市区与长春市区(27.5),沈阳市区与浑南区(22.9)等4组功能单元。与此同时,众多次区域内部的联系,如大连市区与金州区(19.1),哈尔滨市区与大庆市区(14.8)、哈尔滨市区与齐齐哈尔市区(11.4),沈阳市区与丹东市区(11.3)等8组功能单元之间的联系属于较弱一个层级。

▲ 图9 | 东北地区与京津冀地区基于企业联系的城市网络演化(2004、2008、2013)

Fig.9 Evolution of intercity network based on enterprise connectivity between northeast China and Beijing-Tianjin-Hebei Region in 2004, 2008, and 2013

至2008年,北京与天津之间的关联仍然为最强(100),北京市区与其他高等级功能单元间的关联依然在整个大区域内部占主导地位,如北京市区与沈阳市区(64.5)、哈尔滨市区(44.9)、长春市区(36.4)、大连市区(36.2)等;而东北地区内部省际/次区域间的中心城市的联系强度则有所下降。

至2013年,北京与大区域内其他高等级城市的联系进一步强化,与其周边的功能单元的联系也日趋紧密;而天津则仍然主要与北京保持紧密联系,就本研究考察的要素范畴而言,其与东北地区的网络关联度依旧不强。此外,这一时期黑龙江与吉林两省仍然是依靠哈尔滨(27.2)、长春(30.3)与北京的链接而维系两省在整个区域内网络联系骨架;反观辽宁省,在其与北部吉林、黑龙江省的网络关联度日渐式微的同时,则是强化了与京津冀乃至环渤海地区的联系,次区域的网络化发展已经显现,亦即以北京为核心,天津、沈阳、大连为支点的网络骨架雏形已经形成;虽然这种发展与长三角等地区相比还不很成熟,尤其是次级网络仍不够健全,但演化很快,值得关注。

5.3 东北地区-京津冀地区的城市中心度与控制力的时空演化

关注东北地区-京津冀地区的城市中心度演化情况(图10)。从2004-13年,北京在这个大区域内部显然一直处于绝对核心地位,其对外辐射能力在不断加强;天津作为重要的制造业基地,其作为腹地的专业化地位也日益显著;随着时间推移,京津冀地区环绕中心城市的功能性城市群开始显现。观察东北地区,一方面由于受到北京等的强烈辐射,另一方面由于地区自身的发展动力不足,传统中心城市在全域的中心地位已难以维系。在东北地区的四大中心城市中,大连与沈阳两市尤为显著地接受了来自京津冀地区的辐射,次区域的联系度逐年上升;相比于黑龙江与吉林省,辽宁省的密集型城市-区域也有更多功能单元显现出相对较高的中心度特征。

▲ 图10 | 东北地区与京津冀地区功能单元中心度演化(2004、2008、2013)

Fig.10 Central degree evolution of functional units in northeast China and Beijing-Tianjin-Hebei Region in 2004, 2008, and 2013

综上,通过基于企业联系的东北地区与京津冀地区城市网络关联的分析,可发现东北区域外部,尤其是东北地区与北京的城市网络关联度明显强于东北地区内部自身的城市网络关联度,并且这种态势随时间而强化。另一方面,北京等与东北地区的企业联系多停留在少数几个高等级城市上。东北地区-京津冀地区这种城市网络关联格局契合了东北经济的央企和大企业特征,其背后似有着经济运作和行政传导的双重机制。

现代城市-区域及城市体系研究既要关注传统场所空间所对应的地理临近等概念,更要强调流动空间所对应的功能关联等内涵。本文基于“流动空间”等理论,运用企业数据,通过对企业关联网络的强度、格局、支配力及腹地演化等的测度,揭示“东北振兴”政策实施以来东北地区城市网络关联的演进特征及发展态势,旨在为“全面振兴战略”的落实提供参考依据。

东北地区城市网络发展的特征可以概括为:(1)区域内部的城市网络发育较缓慢,且整体网络发展不均衡,尤其是北部地区仍呈现出以少数省域中心城市为核心的“中心地”组织特征。(2)哈-长-沈-大发展极轴较明显,同时还表现出各个中心城市偏好于各自省内/次区域发展的趋向,反映了行政区经济及层级化传递机制尚未真正改变。(3)在全面建设社会主义市场经济体制的新时期,东北地区内部尚没有真正涌现出一个(或多个)能够引领整个东北地区发展的核心城市;沈阳以及大连、长春、哈尔滨作为传统的区域中心城市和区域城市网络的核心,尚缺乏功能整合能力和发展高度;围绕4个中心城市的城市-区域发育尚不成熟,尤其表现在本地区的专业化分工合作网络还没有形成。相关研究也曾揭示,相较东部沿海地区,东北地区城市间协作意识较弱,未能围绕众多基础良好的大型国企形成完备的地区价值链[20]。

笔者还发现,东北地区中心城市与北京等特大城市的关联度,明显强于区域内部中心城市之间的关联度;在北京发挥着东北地区城市网络的上位核心城市功能的同时,东北地区与京津冀地区正在融合为一个整体,一个巨型城市-区域网络体系客观上已经成形。这一发展态势有着深刻的意义。

首先,在空间和政策研究中,既要关注东北地区的问题,又应该将东北地域与外部区域、尤其是与京津冀地区结合起来分析和谋划。东北地区-京津冀地区城市网络的建构和不断成熟,有其时代必然性和积极意义。另一方面,东北地区内部空间组织松散;就企业联系而言,各中心城市与外部中心城市的关联度要远大于地区内部各中心城市之间的关联度等现象,充分说明了东北地区的市场化改革和发育还很滞后。这揭示了“全面振兴战略”的关键着力方向。

其次,就京津冀地区的协调发展和作为“千年大计、国家大事”的雄安新区建设而言,需要将对东北地区的辐射和城市网络关联等纳入考量范围。本文的研究表明,北京的过度拥挤等“大城市病”,与承担了过多的区域性、企业型经济职能有关。从与东北地区主要城市相关的企业总部和分支机构的关联网络测度看,是北京、而不是天津在承担北方经济中心功能。因而,北京的减负和非首都功能疏解,与天津作为北方经济和交通中心城市等的定位和实现密不可分。

“东北振兴”与“京津冀协调发展”是一个涵盖政治、经济、社会、环境等诸多因素的复杂命题。笔者仅是从企业关联网络的视角出发,借鉴国际上城市-区域研究的相关理论和方法,尝试性地对东北地区和京津冀地区的城市-区域演化做定量测度和分析解释。在今后的研究中,还需要引入更多“流”要素和“嵌入性”要素分析,以期获得更为综合的认知和政策启示。

(对本文隐名审稿人的鼓励及提出宝贵修改意见致以诚挚谢意!)

注释

① 本文借鉴的是泰勒(GaWC)、欧洲Polynet的研究理念及思路,其应用的多为连锁网络模型;为避免赵渺希、刘行健、Ben等人在《城市网络的一种算法及其实证比较》一文所指出的连锁网络模型可能出现的“假性连接”问题,本文研究使用的并非单纯的高端生产性服务业数据,而是全产业数据库;此外,本文基于“企业所有权”,利用总部-分支的基本模式对地区间的关联网络进行测度及探讨。

② 为了便于做历时性分析,特将沈阳的浑南区和于洪区、大连的金州区等列为独立的城市空间单元。

③ 限于篇幅,仅采用了2013年关联度前10组城市的数据。

④ 霍尔曾指出,多中心城市区域的研究是高度尺度依赖的。由于研究区域范围不同,其标准化的最大数值也不尽相同,故此处标准化数值与前文不具有比较性。

参考文献

1 HALL P G,PAIN K. The Polycentric Metropolis: Learning from Mega-City Regions in Europe[M]. Routledge,2006.

2 FRIEDMANN J. The World City Hypothesis[J]. Development and Change,1986,17(1): 69-83.

3 FRIEDMANN J,Wolff G. World City Formation: An Agenda for Research and Action[J]. International Journal of Urban and Regional Research,1982,6(3): 309-344.

4 SASSEN S. The Global City: New York,London,Tokyo,Princeton[M]. NJ: Princeton,1991.

5 谢守红,宁越敏. 世界城市研究综述[J]. 地理科学进展,2004,23(5): 56-66.

XIE Shouhong,NING Yuemin. A Review on the Research of World Cities[J]. Progress in Geography,2004,23(5):55-66.

6 TAYLOR P J. Urban Economics in Thrall to Christaller: A Misguided Search for City Hierarchies in External Urban Relations[J]. Environment and Planning A,2009,41(11): 2550-2555.

7 CASTELLS M. The Information Age Economy Society and Culture (Volume 1):The Rise of the Network Society[M]. Oxford:Wiley-Blackovell,1996.

8 艾少伟,苗长虹. 从“地方空间”,“流动空间”到“行动者网络空间”: ANT视角[J]. 人文地理,2010,25(2): 43-49.

AI Shaowei,MIAO Changhong. “Space of Places”,“Space of Flows” and “Space of Actor-Networks”:From the Perspective of Ant[J]. Human Geopraphy,2010,25(2):43-49.

9 TAYLOR P J. Specification of the World City Network[J]. Geographical Analysis. 2001,33(2): 181-194.

10 SCOTT A J. Global City-Regions: Trends,Theory,Policy[M]. Oxford University Press,2002.

11 李健. 全球生产网络与大都市区生产空间组织[M]. 北京:科学出版社,2011.

LI Jian. Global Production Networks and Spatial Organization of Production in Metropolitan Areas[M]. Beijing:Science China Press,2011.

12 董超,修春亮,魏冶. 基于通信流的吉林省流空间网络格局[J]. 地理学报,2014,69(4): 510-519.

DONG Chao,XIU Chunliang,WEI Ye. Network Structure of “Space of Flows” in Jilin Province Based on Telecommunication Flows[J]. Acta Geographica Sinica,2014,69(4):510-519.

13 魏冶. 流空间视角的沈阳市空间结构研究[D]. 长春:东北师范大学,2013.

WEI Ye. Spatial Structure of Shenyang in the Perspective of Space of Flows[D]. Changchun:Northeast Normal University,2013.

14 韩增林,郭建科,杨大海. 辽宁沿海经济带与东北腹地城市流空间联系及互动策略[J]. 经济地理,2011,31(5): 741-747.

HAN Zenglin,GUO Jianke,YANG Dahai. The Spatial Relationship Between Coastal Economic Belt in Liaoning Province and Its Hinterland and Interaction Strategy[J]. Economic Geography,2011,31(5): 741-747.

15 GRANOVETTER M. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness[J]. American Journal of Sociology,1985,91(3): 481-510.

16 程遥,张艺帅,赵民. 长三角城市群的空间组织特征与规划取向探讨——基于企业联系的实证研究[J]. 城市规划学刊,2016(4):22-29.

CHENG Yao,ZHANG Yishuai,ZHAO Min. The Spatial Self-Organization and Planning Agendas of the Yangtze River Delta’s City Cluster: Spatial Analysis Based on Enterprise Connectivity[J],Urban Planning Forum,2016(4):22-29.

17 张艺帅,赵民,王启轩,等. “场所空间”与“流动空间”双重视角的“大湾区”发展研究——以粤港澳大湾区为例[J]. 城市规划学刊,2018(4): 24-33.

ZHANG Yishuai,ZHAO Min,WANG Qixuan,et al. On the Development of “Great Bay Area” from the Perspective of “Space of Place” and “Space of Flow”: Case Study of Guangdong,Hong Kong and Macao Bay Area[J]. Urban Planning Forum,2018(4): 24-33.

18 TAYLOR P J,Derudder B. World City Network: A Global Urban Analysis[J]. International Social Science Journal. 2004,31(4): 641-642.

19 李涛,周锐. 长三角地区网络腹地划分的关联测度方法比较[J]. 地理学报,2016,71(2): 236-250.

LI Tao,ZHOU Rui. Urban Hinterworld in Yangtze River Delta: Empirical Comparison of Two Network-Based Methods[J]. Acta Geographica Sinica,2016,71(2):236-250.

20 程遥,赵民. 论现代制造业的生产组织与“城市一区域”空间演变的关联性——“网络”和“嵌入性”双重理论视角研究[J]. 城市规划学刊,2015(6):20-29.

CHENG Yao,ZHAO Min. The Correlation of Modern Manufacturing Organization and Spatial Evolution of “City-Region”: A Research with Perspectives of “Network” and “Embeddedness”[J],Urban Planning Forum,2015(6): 20-29.

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

了解更多《城市规划》杂志信息,搜索微信号“chengshiguihuazazhi”或识别下方二维码关注。

关注我们,精彩无限~!

关注我们,精彩无限~!

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展