原文始发于微信公众号(清华同衡规划播报):地学·人居·生态 | ⑭略谈长三角城市群的区域地学环境

地学·人居·生态

在2018年8月第十四期地景沙龙“人居·地学·生态”上,许多地学界的老专家与大家分享了自己的心得与体会。沙龙交流只是一个开始,我们借此总结了会上专家的发言,并与地学所近年来的研究成果汇集整理,以系列文章的形式展示出来,以期引起大家的讨论,推动学科间交流。

文 / 李同德,清华同衡规划院

01

背景

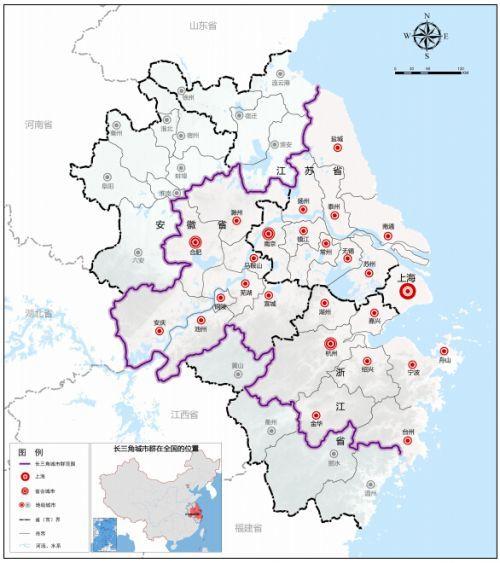

2016年国务院批准了国家发改委编制的《长江三角洲城市群发展总体规划》(下简称《长三角规划》)。该规划所指长三角城市群包括:上海市,江苏省的南京、无锡、常州、苏州、南通、盐城、扬州、镇江、泰州,浙江省的杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、金华、舟山、台州,安徽省的合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城等 26 市,国土面积 21.17 万平方公里。其范围如以下简图。

规划对自然条件评价是:“自然禀赋优良。长三角城市群滨江临海,环境容量大,自净能力强。气候温和,物产丰富,突发性恶性自然灾害发生频率较低,人居环境优良。平原为主,土地开发难度小,可利用的水资源充沛,水系发达,航道条件基础好,产业发展、城镇建设受自然条件限制和约束小,是我国不可多得的工业化、信息化、城镇化、农业现代化协同并进区域。”本文作者基本赞同这一评价。

02

长三角洲地学环境的变迁和形成

1. 长江三角洲地质地貌概况

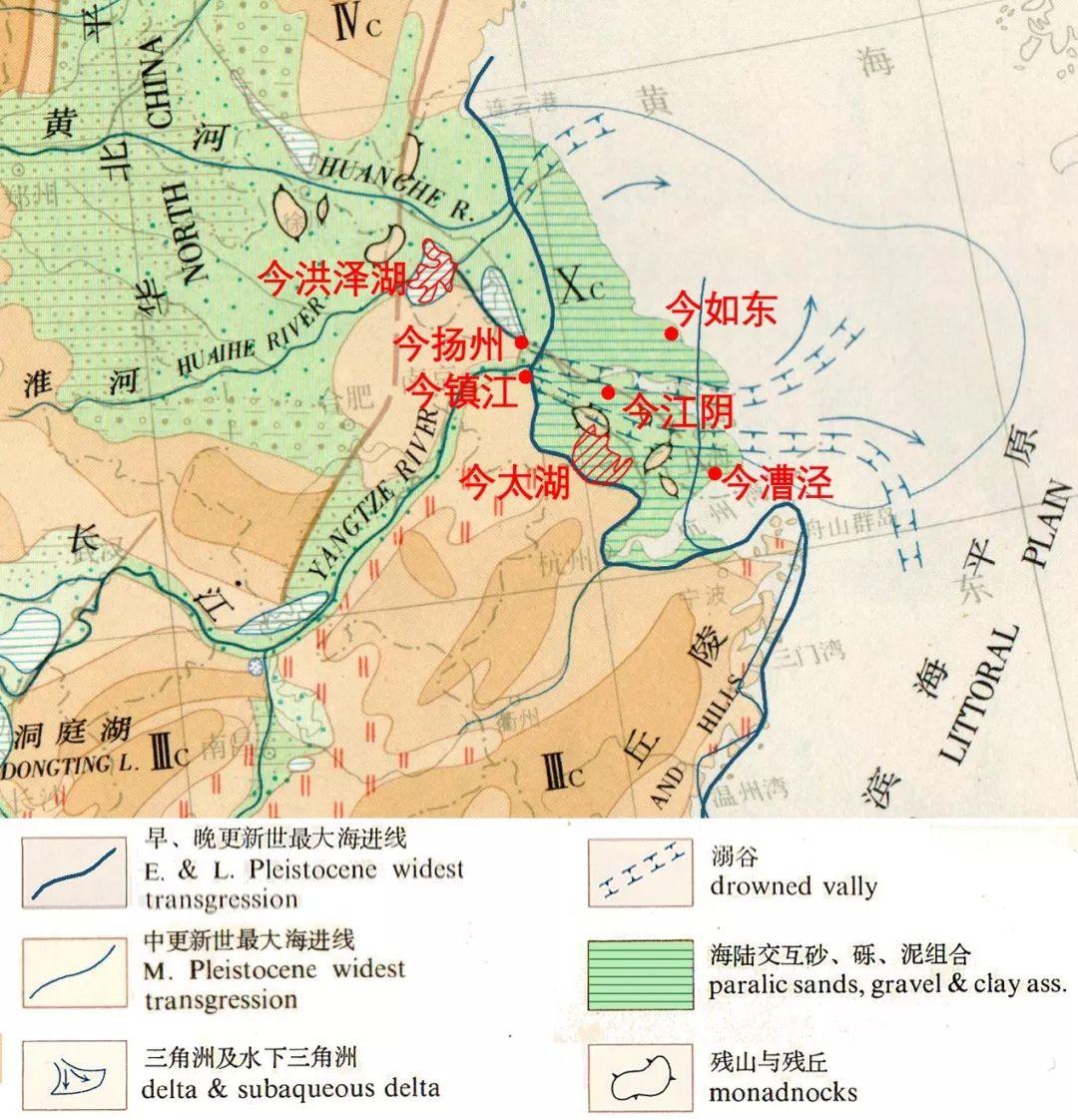

长江三角洲基底为扬子准地台的一部分。喜马拉雅构造运动中断沉降。新构造运动中,地壳和海平面频繁升降,最后一次大海侵结束后,长江携带的泥沙不断沉积,开始在江口发育三角洲。

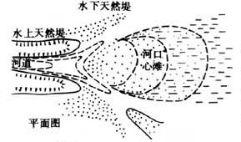

由于科氏力的作用,主江流不断右偏,使江口沙群依次并入北岸,形成今天长江北岸最大的冲积平原。北岸地面高6~8米。南岸太湖的前身是浅水海湾,不断淤浅,逐渐演变为湖荡罗布、河道交错的低平原,地面高程4.5~6米左右。

2. 长江三角洲的地形组成

2.1 长江古入海口三角港湾两条大提

大约距今二三千万年以前,长江古入海口处水面辽阔,潮汐很强。在潮水的顶托下,长江带来的泥沙在南北两岸各堆积成一条沙堤。今天镇江以下在那时是一个喇叭形的三角港湾。

2.2 北岸里下河平原

北岸的一条沙堤大致从扬州附近向东延伸直达如东附近。这条沙堤以北主要是古代淮河和黄河冲积形成的里下河平原。平原为周高中低的碟形洼地。洼地北缘为黄河故道;南缘为三角洲长江北岸部分;西缘是洪泽湖和运河西大堤;东缘则是苏北滨海平原。

2.3 南侧古太湖淤积的陆地

长江南岸的一条沙堤大致从江阴附近向东南延伸,直到金山的漕泾附近,并同杭州湾北岸的一道沙堤相连接,构成一个包围圈,围成一个基本上与外海隔开、但还有一些缺口与海洋相通的潟湖,这就是古太湖。后来由于顺着沙堤缺口倒灌的潮水和古太湖上游河流带来的泥沙不断淤积,陆地不断扩大,古太湖日益缩小、分化成目前的淀山湖、阳澄湖等许多小湖。由此长江南岸堆积形成以太湖为中心平原三角洲。

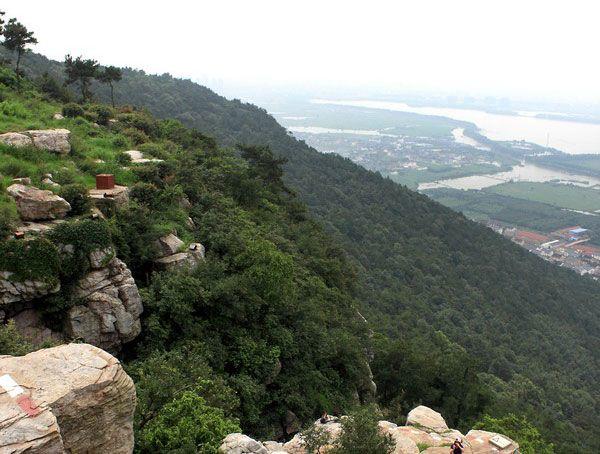

镇江以东的长江三角洲,地势低平,海拔基本在10米以下,零星散布着一些孤山残丘,如南京的紫金山、扬州高邮神居山、仪征的捺山、常州溧阳的南山(最高海拔508米)、无锡的惠山、苏州的天平山、常熟的虞山、松江的佘山和天马山等。三角洲上,河网纵横交错,湖泊星罗棋布,盛产稻米、鱼虾,粮食产量在全国占有重要的地位,历史上曾有“苏湖熟,天下足”的说法。

阳澄湖

虞山

2.4 苏皖沿江平原

苏皖沿江平原主要指湖口以下到镇江之间沿长江两岸分布的狭长的冲积平原,其中包括芜湖平原和巢湖平原。沿江两岸湖泊众多,按其成因有构造湖,也有河迹湖。

2.5 还在不断增长的上海市东部新陆地

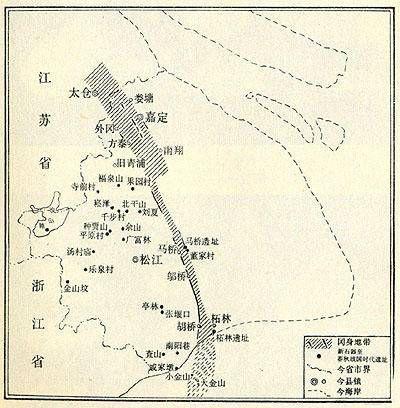

如今在上海市区西部,北起嘉定的外冈,经上海县的马桥至金山的漕泾一带,还可以见到一条断续的古贝壳沙带,这就是五、六千年以前的古海岸线。这条线以东的土地就是5000年以来由泥沙淤积而成的新三角洲的一部分。如今,上海市东部的南汇嘴以及崇明岛的东端土地还在不断增长之中。

上海古海岸线贝壳沙带

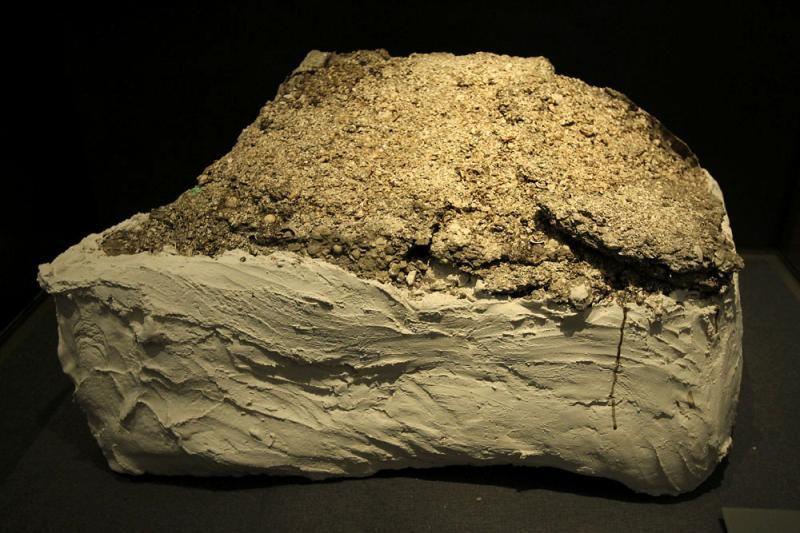

上海古海岸线贝壳砂标本(图片来源:上观新闻)

3. 长江三角洲气候

长江三角洲平原年均温13~18℃;1月均温-2~6℃;7月均温26~29℃,绝对最高温可达38℃以上。年降水量800~1600毫米,季节分配较均,但有“伏旱”。属暖温带、亚热带气候,四季分明,温暖湿润,雨量适中。总体上气候十分宜人。

4. 长江三角洲的水环境

区内水系十分发达,有长江及其众多支流、钱塘江和直接入海的众多河流。著名湖泊有太湖、高邮湖、巢湖、千岛湖、南湖等。水网相联,是国内水环境最好的区域之一。

长江是国内流量最大、水资源最丰富的河流。长三角地区在长江下游,自身雨量丰沛,加上上游来水,因此总体上水资源能满足当地居民和发展产业的需要。人均水资源达到1000立方米。当然也面临污染问题,保护水质是期的任务。

5. 长江三角洲的生态环境

长三角总体森林覆盖率很低,但水系发达,包括河湖、池塘、水田、湿地等在内估算水面占境域范围面积10%。因此总体生态环境尚可。

03

自然灾害

本地区没有特殊的自然灾害。但里下河平原由于地势低洼,历史上洪涝灾害异常严重。为此国家投资兴修水利工程,西挡淮水,东挡海潮,开挖运河,增强排灌能力,改变洪涝严重状况。

上海市西部地区流域泄洪通道防洪堤防

(图片来源:某水利工程公司网站)

太湖平原地形周高中低,上有长江和太湖洪水,下有海潮倒灌,夏秋季节时有台风暴雨袭击,洪涝灾害频繁。当地居民通过开挖河渠,排除积水,修圩建闸,逐步形成了沟沟相通、渠渠相连的稠密水网,有效减轻洪涝灾害。

本地区没有活动断层,也没有破坏性地震灾害的纪录,专家判断一般不会发生5级以上地震。但沿海地区一般需要烈度为7度的设防。

04

人类聚居地学环境评价指标

(满分100分)得84分

1. 区域地学环境基础性评价(满分26分)得24分

1.1 地学环境的安全性(满分8分)得8分

长三角地区地处稳定的杨子板块区域内,附近无活动断层带,历史上无破坏性地震纪录得8分。

1.2工程地质条件(满分4分)得3分

本区域工程建设基地平均承载力总体较好,个别有沉积的软弱地基,列甲、乙级之间,得3分。

1.3区域地学环境适宜性评价(满分8分)得8分

区域内80%土地属平原、低丘,气候属暖温带、亚热带湿润气候,区域内有大江河,大气环流无地形阻隔,得8分。

1.4区域一般自然灾害评价(满分6分)得5分

(1)风灾。本区域全年10级以上大风(含台风)年平均少于3次得2分。

(2)地质灾害。本区域基本无地质灾害的得3分。

2. 区域水环境和水资源(满分16分)得16分

2.1 区域水环境(满分8分)得8分

指区域内、城区内或近郊的天然河流、湖泊、湿地或人工水库、水渠等常年所占有效水面总面积占区域面积之比(%),达到8%给满分8;本区域水面积9.08%,水域环境得8分。

2.2 水资源(满分8分)得8分

以长江作为全区域的水资源,是中国最多的水资源区域,得8分。

3. 地学资源禀赋度(满分28分)得24分

3.1人类聚居的生存用地资源(满分8分)得8分

指能提供人类聚居生存的用地,包括三部分:供居民点(含城镇、村落、产业区)建设的用地;可供生产农产品的用地;其它可供生态建设的湿地、平原、低丘陵或缓坡地。三者之和占全域面积的比值大于80%,得8分。

3.2 气候资源(满分8分)得7分

指能提供人类长期生存的适宜的气候,天气过热过寒都对人类长期生存带来不利影响。

我国根据≥10℃积温自北向南划分五个温度带,即寒温带、中温带、暖温带、亚热带、热带,同时另有一个独特的青藏高原气候区。

本区域属亚热带,积温4500-8000℃,霜期超过30天,得7分。

3.3 生态环境资源(满分14分)得9分

(1)区域林木覆盖率(满6分)得2分

超过60%为满分6,每降低8%减1分。林木统计覆盖率29%,得2分。

(2)自然环境自净力(满分8)得7分

指人类活动造成对自然污染能被生态环境吸收或分解为无害物质的能力,即自然环境的自净能力]。主要包括大气污染和水体污染的自净能力。

大气的自净力。区域地形宽阔平坦,大气循环无阻碍,有利污染质扩散,具有很强的自净能力,得4分。

水体的自净力。区域有长江,常年径流量巨大,东部地区近东海,自然水体很大,但在长江下流,偶然短期会出现上游戏污染,自净能下降,为3分。

4. 人类活动对地学环境的干扰度(满分28分)得20分

4.1 区域开发强度(已经建成居民点区域面积占区域面积比%)(满分8分)得6分

已建成居民点包括城市、乡镇、村落、和种各类开发区,其总占地小于全国平均数7%

4.2 区域居民点人均建设用面积(满分4分)得3分

根据不同地区地学特点,合理制定人均建设用地面积标准,与其吻合为满分4分,表1本区推荐标准150m²/人,统计核算长三角平均为211m²/人,本区域稍有偏差得3分。

4.3 人类活动对城市河湖水质的负面影响(满分8分)得4分

区域河湖水质常年80%水质达标,分析估算少量河湖(10%)水质短期出现恶化,综合得4分。

4.4 人类活动对大气污染的负面影响(满分8分)得7分

按全年空气质量进行评价。全年达到2级好于2级超过330天,出现重度污染次数较少,综合考核得7分。

总计得84分。

相关链接

序言

①再谈中国的人口分布与地学环境

②什么是人居地学?

③人居地学要做些什么?

④关中盆地地学特征与人文环境关系(上) ——关中地质背景与都城建设

⑤关中盆地地学特征与人文环境关系(下)——关中地学特征与地域文化

⑥京津冀地学环境对人居环境的影响

⑦四川盆地的地质地理环境与人居环境(上)——四川盆地及周边地质背景与多元文化

⑧四川盆地的地质地理环境与人居环境(下)——四川盆地人地关系演进

⑨全面认识人居地学环境

⑩人类聚居地学环境评价探索(一)——地学因子是宜居城市科学评价的必要指标

⑪人类聚居地学环境评价探索(二)——人类活动对地学环境的影响评价

⑫人类聚居地学环境评价探索(三)——人类聚居地学环境评价指标

⑬略谈京津冀城市群的地学环境

头图为编辑自加,来源于Unsplash

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展