原文始发于微信公众号(清华同衡规划播报):地学·人居·生态 | ⑮略谈珠三角城市群的区域地学环境

地学·人居·生态

在2018年8月第十四期地景沙龙“人居·地学·生态”上,许多地学界的老专家与大家分享了自己的心得与体会。沙龙交流只是一个开始,我们借此总结了会上专家的发言,并与地学所近年来的研究成果汇集整理,以系列文章的形式展示出来,以期引起大家的讨论,推动学科间交流。

文 / 李同德,清华同衡规划院

1

背景

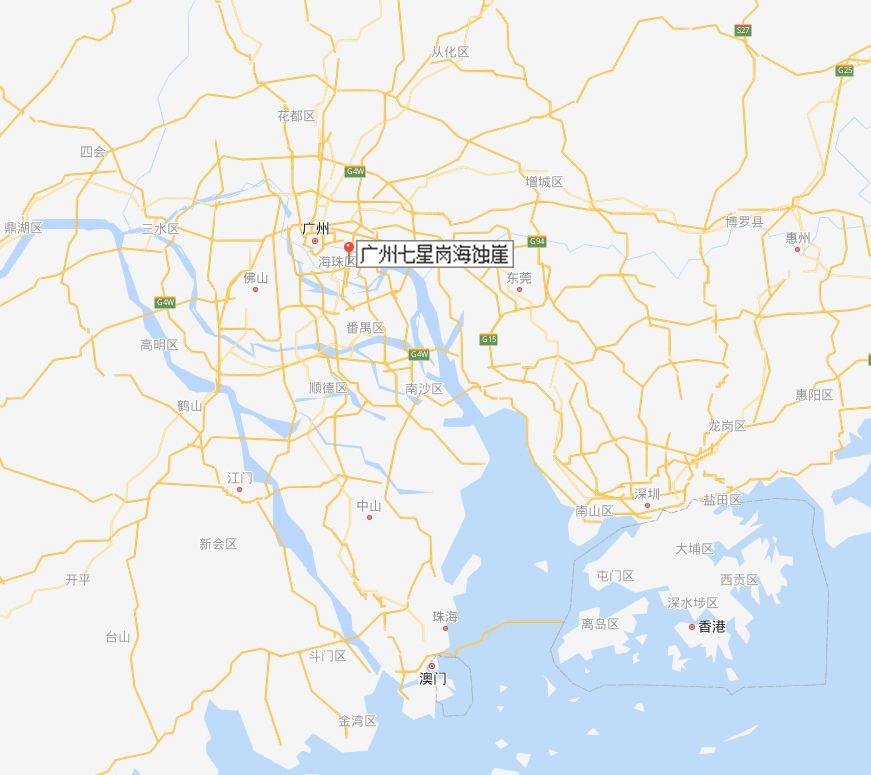

公开的资料报导:《珠三角国家森林城市群建设规划(2016~2025年)》已经由广东省人民政府审议通过并开始实施。据报导:目前,广州、东莞、惠州、珠海、肇庆已成功创建成为国家森林城市,佛山、深圳、中山、江门正在加紧建设国家森林城市。珠三角城市群通常指:广州、深圳、东莞、佛山、中山、惠州、珠海、江门、肇庆九市所在的区域。2008年,国务院下发《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》,将深汕特别合作区、香港特别行政区,澳门特别行政区也纳入珠江三角洲地区城市群。2019年2月,中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》,笔者对照,粤港澳大湾区范围就是与2008国务下发的《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》范围加上香港、澳门两个特别特别行政区范围。本文从地理学概念,将这一范围称为“珠三角城市群”,总面积5.6万平方公里,与粤港澳大湾区规划范围吻合。

2

珠三角洲地学环境的变迁和形成

2.1 珠三角洲形成的理论研究

百年之前,地理概念是否存在珠三角有种种猜测、质疑。1934年,中山大学地理系的吴尚时与他的学生曾昭璇一起,开始以扎实的实地考察,结合地貌学和水力学原理,提出“珠江三角洲溺谷生成学说”。与其他大河三角洲不同,它拥有特殊的成陆模式,是由西江、北江共同冲积成的大三角洲与东江冲积成的小三角洲的总称,是放射形汊道的三角洲复合体。1947年,吴尚时、曾昭璇在《岭南学报》上发表了总结性论文《珠江三角洲》,完整、系统地建立起了珠三角学说。地理概念的“珠江三角洲”大体的范围西起西江边肇庆星湖,北起北江边清远盆地,东至东江边惠州博罗,南至海边,面积18.1万平方公里。

珠江三角洲水系

珠三角洲范围内,北(西、东)部分散有山丘、台地,水面上分布大小基岩岛屿,珠江水系携带来的泥沙正是以它们为沉积核心逐渐淤积扩展,连接成陆,逐渐形成有河网密布、点缀山丘、和岛屿的特殊类型的珠江三角洲。

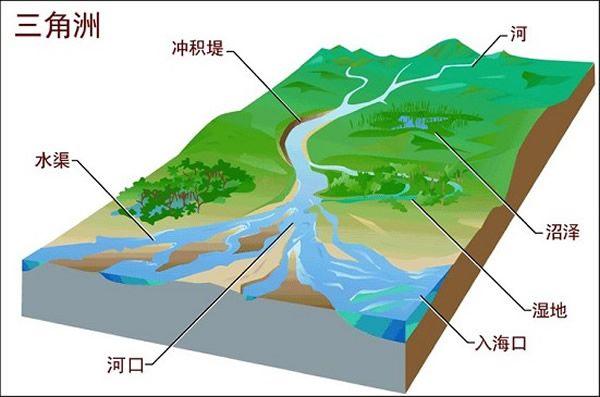

河流三角洲(图片来源:化石网)

2.2 珠三角洲岸线的变迁

珠江三角洲由于基岩浅,来沙量大,故向海伸展快,使番禺、珠海、斗门成为土地增加的县市,岸线不断向海伸展。距今6000年的海岸线北达清远盆地、西达肇庆盆地(赵焕庭,1990),东达博罗盆地和潼湖。当时岸线可由三角洲上山丘坡脚海岸地形如海崖、海蚀穴、海蚀平台及沙堤等定出。今天三角洲平原山丘脚下还可见到这些海岸地形,如广州七星岗海蚀崖及海蚀平台等。

2000年前(秦汉时代)

东江三角洲由东江、增江两三角洲合并,下伸至中堂(有汉代应堂庙),南面仍为海域。西北江三角洲向东北伸延已达南华水道之北(即东海水道)。汉唐千年间岸线推进不大,可能与此期为海面上升时期有关。

1000年前(唐代)

东江三角洲顶部已发育,直到正当今沙湾、顺德间岸处。西江、北江三角洲已经发育到中山、新会(隋代的州治所在)。

700年前(元朝末年)

岸线南进到三角洲中部,东江已达麻涌、大汾、道滘一线(据族谱);番禺已达揽核、鱼涡头一线,西樵涌已有记载(1233);中山岸线在横栏、浮圩(今名阜沙)、黄圃、潭州一线(据记载);新会附近宋代已成潮田,礼乐、外海一线成沙;潭江则以双子、黄冲一线因移民涌入,海平面下降,潮田改为坦田。

400年前(明末)

岸线已经到斗门以南,鳌沙已形成,睦洲、三江口亦已涨出,黄布、大沙已成,只在竹洲、粉洲以南才入海岛。

广州七星岗海蚀崖

2.3 珠三角洲向前推移速度的因素分析

总之,珠江三角洲岸线不断向海推移,其快慢决定于三大因素:1)与海平面升降变化有关,在高海面期,岸线推进减慢,低海面期则较快。2)潮汐作用和上游来沙来水,如虎门及崖门水道淤积特慢,即是潮流强劲之故;而虎门与崖门间三角洲区则淤积较快。3)人为建堤围等,如宋代筑堤护田,使下游沙田淤积加快,明代筑堤做田,种芦积泥使成陆加速。

3

气候与水环境

3.1 气候

珠江三角洲属亚热带海洋季风区南部,具有亚热带海洋性气候特点,终年温暖湿润,冬季南岭阻隔北方大部分干冷的气流,基本没有冬季。年平均气温20~23℃,1月平均13~15℃,7月平均27~29℃,雨量充沛,年降雨量1500毫米以上。

3.2 水环境

主要水系为珠江及其三条大支流西江、北江、东江,汇总为珠江,在伶仃洋入海。三角洲平原水网密布,有的入珠江,有的直接入海,水环境非常优越。

地处亚热带季风湿润区,雨量丰颇,珠江的三大支流水量都很丰富,其总的流量仅次于长江。水资源总体是充足的,据有关部门测算,目前人均水资源达1000立方米。但局部河段需严格防治水体污染;海岛城市(如香港、澳门)仍需跨海输水,才能满足供水。

3.3 生态环境

广东省的总体森林覆盖率达50%,但珠三角洲城市群周边要低得多,主要生长亚热带常绿阔叶林。珠江三角洲是个南亚热带性三角洲,与黄河不同,地貌水文上表现为多汊道的良好水网,广宽深水河道众多;气候上热量和辐射丰富;植被生长旺盛,种类众多,动物繁生,总体生态环境良好。但近几十年三角洲城乡经济飞速发展,吸引大量外来人口,对生态环影产生不利影响。

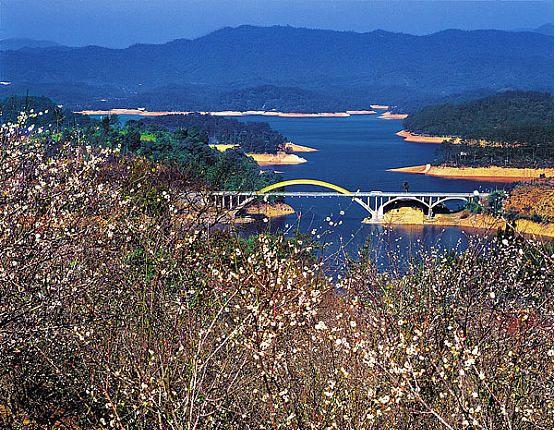

广州从化流溪河国家森林公园

4

自然灾害

主要灾害是5~11月沿海受台风影响较大。据广东气象局统计,1961—2016年,登陆广东省的台风总数为202个,平均每年3.6个,如果算上严重影响本区的台风,年均有5.3个台风登陆或造成严重影响。伴随台风带来强暴雨,严重城乡居民生活和生产。

珠三角自有人类活动以来,尚没有超过6级以上的地震纪录。但中国东南沿海都处在环太平间地震带上,珠三角地区是仍按7度烈度设防。

5

人类聚居地学环境评价指标

(满分100分)得82分

5.1 区域地学环境基础性评价(满分26分)得21分

5.1.1 地学环境的安全性(满分8分)得7分

区域内无活动断裂带,历史上无破坏性地震纪录得8分,考虑到本区仍在环太平洋地震带上,地震烈度仍按7度设防,扣1分故实得7分。

5.1.2工程地质条件(满分4分)得3分

作为区域工程建设基地平均承载力按乙级考虑,得3分。

5.1.3区域地学环境适宜性评价(满分8分)得8分

区域内80%以上土地属平原、低丘,气候属亚热带海洋性湿润气候,区域内有珠江河且60%土地临近海洋,得8分。

5.1.4区域一般自然灾害评价(满分6分)得3分

(1)风灾。全年平均台风超过5次,得0分。

(2)地质灾害。珠江三角洲地质灾害较少,得3分。

5.2 区域水环境和水资源(满分16分)得15分

5.2.1 区域水环境(满分8分)得8分

区域内、城区内或近郊的天然河流、湖泊、湿地或人工水库、水渠,加上深入陆地港湾等常年所占有效水面总面积占区域面积之比达到8%以上给满分,本地统计为9.71%,得8分。

5.2.2 水资源(满分8分)得7分

珠江三角洲水资源丰沛,且人均淡水资源超过1000立方米,得7分。

5.3 地学资源禀赋度(满分30分)得27分

5.3.1人类聚居的生存用地资源(满分8分)得8分

指能提供人类聚居生存的用地,包括三部分:供居民点(含城镇、村落、产业区)建设的用地;可供生产农产品的用地;其它可供生态建设的湿地、平原、低丘陵或缓坡地。珠三角区域生存用地(三者之和)占全域面积的比值大于80%得8分。

5.3.2 气候资源(满分8分)得8分

珠三角属亚热带,最热7月平均气温27~29℃,无冬季,非常适宜人类聚居生存,得8分。

5.3.3 生态环境资源(满分14分)得11分

(1)生存用地上的林木覆盖率(满分6分)得4分

超过60%为满分,每降低5%减1分。珠三角统计为50%,得4分。

(2)自然环境自净力(满分8分)得7分

指人类活动造成对自然污染能被生态环境吸收或分解为无害物质的能力,即自然环境的自净能力,主要包括大气污染和水体污染的自净能力。

a大气的自净力。本区域在南岭南以南,面向南海,地形宽阔平坦,大气循环阻碍小,有利污染质扩散,具有较强的自净能力,得4分。

b水体的自净力。区域有大江大河,常年径流量巨大,或近滨海,自然水体很大,污染质很容易稀释接近原有3级水体水质,为满分4分;局部短期会出现水量少自净能下降,得3分。

5.4 人类活动对地学环境的干扰度(满分28分)得17分

5.4.1区域开发强度(已经建成居民点区域面积占区域面积比%)(满分8分)得3分

已建成居民点包括城市、乡镇、村落、和各类开发区,其总占人类生存用地小于10%得8分,每增加5%减1分,估计比值达到35%时得3分。

5.4.2区域居民点人均建设用面积(满分4分)得3分

根据不同地区地学特点,合理制定人均建设用地面积标准,按表1本地区推荐标准为120m²/人,吻合为满分4分,实际统计为185m²/人,本区稍有偏差得3分。

5.4.3人类活动对城市河湖水质的负面影响(满分8分)得4分

区域河湖水质常年水质达标(3级或2级)得8分,本区得4分。

5.4.4人类活动对大气污染的负面影响(满分8分)得7分

按全年空气质量进行评价。全年空气质量达到2级好于2级表明无负面影响,得8分。本区局部地对大气有影响,得7分。

总计得80分

相关链接

序言

①再谈中国的人口分布与地学环境

②什么是人居地学?

③人居地学要做些什么?

④关中盆地地学特征与人文环境关系(上) ——关中地质背景与都城建设

⑤关中盆地地学特征与人文环境关系(下)——关中地学特征与地域文化

⑥京津冀地学环境对人居环境的影响

⑦四川盆地的地质地理环境与人居环境(上)——四川盆地及周边地质背景与多元文化

⑧四川盆地的地质地理环境与人居环境(下)——四川盆地人地关系演进

⑨全面认识人居地学环境

⑩人类聚居地学环境评价探索(一)——地学因子是宜居城市科学评价的必要指标

⑪人类聚居地学环境评价探索(二)——人类活动对地学环境的影响评价

⑫人类聚居地学环境评价探索(三)——人类聚居地学环境评价指标

⑬略谈京津冀城市群的地学环境

⑭略谈长三角城市群的区域地学环境

头图为编辑自加,来源于图虫创意

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展