原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】粤港澳大湾区跨界地区协同发展模式研究——以广佛为例

【文章编号】1002-1329 (2019)01-0031-08

【中图分类号】F292

【文献标识码】A

【doi】10.11819/cpr20190106a

【作者简介】

魏宗财 (1984-),男,博士,华南理工大学建筑学院、亚热带建筑科学国家重点实验室副研究员、硕士生导师,中国城市规划学会会员。

陈婷婷 (1985-),女,博士,中山大学地理科学与规划学院副研究员,中国城市规划学会会员,本文通信作者。

刘玉亭 (1975-),男,博士,华南理工大学建筑学院、亚热带建筑科学国家重点实验室教授、博士生导师、副系主任。

【修改日期】2019-01-06

本文刊载于《城市规划》2019年第1期

* 广州市人文社会科学重点研究基地成果;国家自然科学基金项目(41801150、41801161);中国博士后科学基金项目(2017M610524、2018T110868);中央高校基本科研业务费(17lgy39、2018A030310392);广东省哲学社会科学规划项目(GD17YGL01);广州市哲学社会科学规划课题(2018GZQN09)。

随着全球化进程的深化,经济社会活动在全球、区域和城市等多尺度展开,城市问题的尺度上移,竞争性区域主义盛行[1];跨越行政边界的区域在全球化中扮演着日趋重要的角色[2~3]。在中国,2008年全球金融危机促进了跨界地区的成长进程[4]。国家陆续颁布了《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020年)》(下简称《规划纲要》)等40余项区域规划,试图通过差异化规划策略的实施引导地区的发展[5]。这一定程度加速了跨界地区合作的开展。党的十八大后,新一届中央领导对区域发展的重视上升到新的高度。2015年12月召开的中央城市工作会议明确提出以城市群做为推进城镇化的主体形态,将其发展成为国家在全球网络的核心节点区域。

为充分发挥粤港澳地区的综合优势,深化区域合作,2017年3月,中央政府工作报告首度提到粤港澳大湾区,明确提出“研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划”;7月,《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》在香港签署,旨在推进粤港澳大湾区高水平参与国际合作,提升在国家经济发展和全方位开放中的引领作用,为港澳发展注入新动能;10月,党的十九大召开,“粤港澳大湾区建设”被列为“推动香港、澳门融入国家发展大局”的重点内容;12月,中央经济工作会议明确提出要科学规划粤港澳大湾区建设。如何强化城市间的协同发展,构筑协同发展理念下的城市群空间治理新模式,成为粤港澳大湾区发展的重要议题,而粤港澳大湾区的建设也需要跨界地区协同发展的实践成果来提供更多的参考。

跨界地区协同发展涉及到不同层级政府的博弈,在合作过程中各层级政府的角色出现了哪些变化?是否呈现新的合作模式?对跨界地区协同发展的推进有何影响?这些问题值得深入探讨。作为大湾区的核心——广佛“超级城市”,在市场和政府的合力推动下,已成为全国跨界地区协同发展程度最高的都市区;为响应粤港澳大湾区建设,广佛两市政府于2017年9月颁布了《广佛同城化“十三五”发展规划(2016-2020年)》,该规划囊括了基础设施、交通、产业、医疗、社保、教育、环保等方面的同城化,并提出广佛将建设成为珠三角世界级城市群核心区和全国同城化发展示范区,为推动粤港澳大湾区的发展提供了可能。虽然国外区域一体化的经验对中国区域发展有一定的理论借鉴作用,但其难以完全诠释及应用于中国复杂多样的区域合作情景,因此需要基于中国的实践经验进行深入探讨。分析广佛跨界地区协同发展的特征及存在问题,并有针对性地提出解决策略,能为粤港澳大湾区的建设发展提供先行经验与直接的实践参考。

本研究采用文献分析、半结构式访谈等方法,通过剖析广佛跨界地区合作过程中推行的宏观政策制度创新及微观项目的实施,研究跨界地区协同发展推进成效及不同层级政府的角色,探索跨行政区协同发展及治理的路径,总结提出协同发展的模式,并分析其与源于欧洲实践的多层级治理理论的异同。为此,笔者于2011年7-11月、2016年10月分别对广州市规划局及其白云、荔湾分局、市发改委、市水务局,以及佛山市规划局及其南海分局、市水务局、南海区政府、顺德区政府等相关机构近30位人员进行了深度访谈。研究将有助于丰富国际上关于区域治理的理论讨论,也能为粤港澳大湾区的发展提供经验和参考。

1.1 多层级治理理论的出现及发展

经济全球化改变了国家、区域、城市的空间秩序[6],区域在经济和社会发展中扮演着日臻重要的角色[7]。欧洲受全球化的影响深刻,欧盟的成立使得各国管理体制浮现了新的变化:(1)欧盟的决策权力植根于不同的政治层级[8];(2)国家让渡了部分主权,不同层级政府在政策制定与决策过程中的权力增强[8~9];(3)超国家、国家、次国家在政治方面相互影响[8],包括了跨越不同层级(垂直关联)和同一层级中各个参与部门(水平关联)[10]。

源自欧盟一体化实践的多层级治理理论主要用于在政策实施过程中不同利益主体发生冲突时,通过多层级的协调和沟通取得各方认可。多层级治理逐渐成为区域协调和促进区域一体化的重要机制[11]。它不仅用于解释国家和城市政府之间的关系,还用于诠释不同政府部门之间的沟通[12]。在中国,随着分权化的推进,各城市对资源和投资项目的竞争和对经济利益的追逐更加激烈,而区域规划以对空间资源的分配,调控地区发展,实现政策目标为基本任务[13],成为跨界地区协同发展的主要表现形式。上述情景使得中国的治理语境有别于西方,故多层级治理理论能否照搬到中国值得深究。

1.2 中国跨界地区协同发展的研究进展

1990年代末以来,国内主要通过行政区划调整来消除区域矛盾及实现空间扩张[14]。但实践证明,行政区划调整难以一劳永逸地解决地区间的矛盾。区域规划更多地被视为一种解决城市和区域问题的由非理性转向理性的过程。在以往的区域规划中,由于上下层级地方政府缺乏良好的协商机制,加上各部门和机构在信息交换方面的缺失,规划难以实施[15]。

区域规划是利益主体分配空间资源的工具[4]。有学者通过研究广州-珠海轨道交通线,基于四个层级(国务院、中央各政府部门、省铁道厅、项目负责公司)揭示了跨界合作的复杂性[16]。罗小龙和沈建法以增长联盟为视角,探讨了各级地方政府、企业、地方媒体和农民在跨界城市增长的互动[17]。张京祥等从国家、省、城市和县等层面探讨长三角多中心城市区域的多层级治理体系[18]。然而,中国跨界地区协同发展涉及到的问题较为复杂,当前多数研究集中于对城市政府角色的分析,偏向于讨论经济发展项目,而对区及镇街政府的作用和对公益民生合作项目的分析较为少见,而这是跨界地区协同合作不可或缺的内容。

随着《规划纲要》的实施,相关跟进研究较多,主要包括区域治理视角下的《规划纲要》解读[19~20]、跨界基础设施建设问题[4,21]、同城化规划实施进展[5]等,但多为对政策文件或媒体报道的解读,对合作模式的探讨仍有待进一步深化。本文以广佛在跨界合作过程中的宏观政策制度建设及微观项目为切入点,深入探究地方政府的角色,特别是企业化的地方政府如何达成公益民生项目的跨界合作共识,将有助于总结跨界地区协同发展模式,丰富关于中国区域治理的理论。

2.1 政策创新:跨界地区协同发展机制的构筑

广、佛两市一直存在较密切的社会经济联系[5]。改革开放后,受市场驱动,两市的联系进一步强化。两市政府从2006年第三届广佛论坛的举办开始互动,但跨界地区协同发展的制度建设推进缓慢。《规划纲要》颁布后,在广东省领导的推动下,2009年3月,两市签署了《广佛同城化建设合作框架协议》(以下简称《框架协议》),对推进广佛跨界地区合作做了全面部署;4月召开的第一届市长联席会议讨论审定了同城化工作协调机制,两市在跨界地区协同发展的制度构筑方面做出了初步尝试[5]。

据对《框架协议》的剖析,广佛同城化领导小组负责同城化重大事项的决策和协调;市长联席会议主要负责检查上一阶段同城化建设的实施情况,协调跨界合作的重大项目,审批年度重点工作计划等。联席会议办公室设立在两市发改部门,负责同城化规划实施[5]。由于此阶段的广佛跨界合作管理平台限于城市层面,有研究将其概括为地级市单一合作模式[4]。

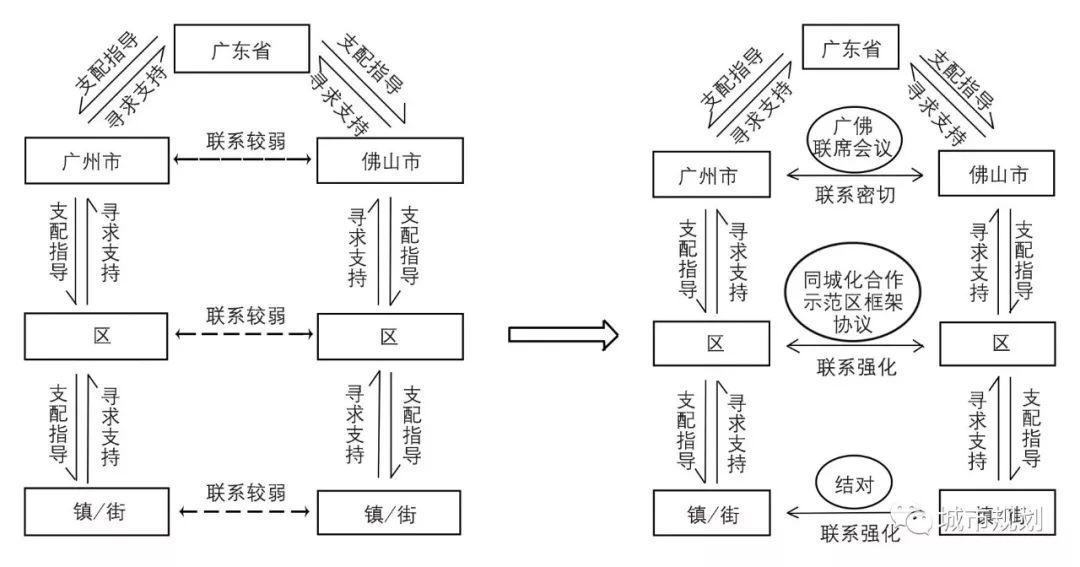

从2015年开始,广佛开始在区和镇街层面尝试构建跨界合作机制。在区层面,涉及跨界地区的区政府通过签订涵盖规划、产业、环境、民生、交通等方面的同城化合作示范区框架协议,构筑区级的合作渠道。佛山顺德-广州番禺、佛山南海-广州荔湾等相邻的区划定了产业合作开发区。如南海-荔湾划出了五眼桥-滘口广佛同城综合开发试验片区,并提出了具体的产业发展导向,推动了跨界资源共享和合作的精准化。在街道/镇层面,广、佛外围的镇街,如广州花都区炭步镇、赤坭镇分别与佛山三水区的乐平镇、大塘镇通过镇间结对的方式,建立了联系渠道,以加强跨界镇街的产业转型升级、农业发展等方面的合作(图1)。

▲ 图1 | 广佛跨界地区协同发展组织架构的变化

▲ 图1 | 广佛跨界地区协同发展组织架构的变化

Fig.1 Changes in the organization framework of Guangzhou-Foshan cross border region coordinated development

2.2 协同发展的载体更加多元

2012年前,广佛跨界合作以项目为载体展开,即项目是两市促进跨界合作的重要抓手。按照《同城化规划》,基础设施、环境保护、产业发展、社会事业等是跨界合作的关键领域[5]。但笔者通过访谈发现,2012年之前,广佛跨界合作进展相对有限。两市的合作项目集中在基础设施和环境保护方面[5],而产业协调、公共资源共享等方面的合作进展缓慢。一些学者持有相似观点,他们认为两地行政利益冲突、工业园区缺乏协调、产业同构问题突出、存在产业融合壁垒等是阻碍协作的主要原因[4,22~23]。

“十二五”时期以来,广佛跨界合作的内容和载体更加丰富。跟踪研究发现,2012年以后广佛在交通基础设施方面的跨界合作进展加速,如东新、南二环等18条高速公路已建成使用,佛清从高速南段、海华大桥等正在建设,贵广、南广高铁建成通车等等;在环境保护方面,16条跨界河涌整治工程全部开工,总体完成率约一半[24],水环境联合整治取得一些成效。除了项目外,两市合作内容变得更加多元,特别在产业协作、社会保障等之前合作进展缓慢的领域成效显著。截至2015年底,广佛肇经济合作区已累计投入资金11亿元,开发面积近7km2[25]。此外,两市的社会保障方面已实现医疗保险异地就医即时结算[24]。这些项目的实施加快了跨界地区协同发展的进度。

总体来说,广佛跨界地区协同发展已构筑了一套以城市政府为主导、合作载体多元的机制,区、镇街层面也开始了初步的跨界合作。两市围绕交通基础设施、水环境保护等领域的合作成效显著,在产业协作、交通共享、社保联网等方面的合作也取得一定的进展,合作的抓手从项目延伸到经济合作区,协同发展初现成效。

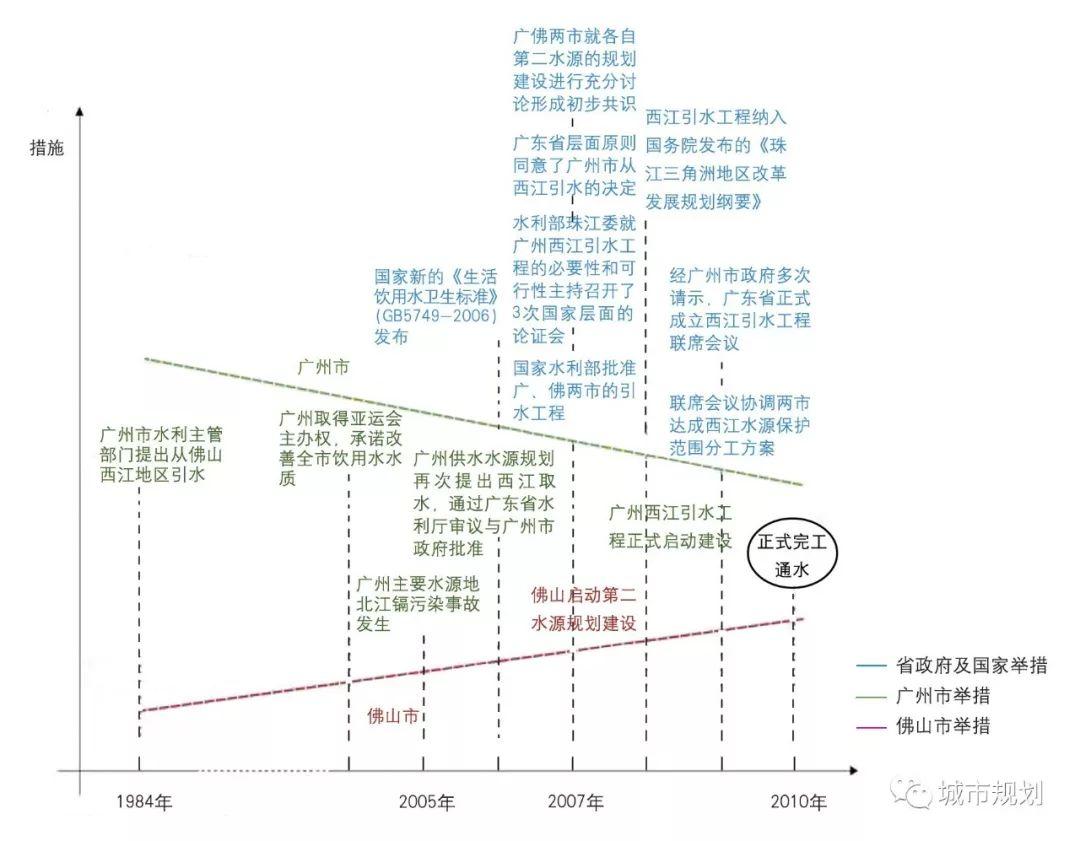

西江引水工程是珠三角目前最大的跨行政区取水项目,也是广佛跨界合作的一项重要公益民生成果,它横跨两市的25个行政村。图2刻画了广东省、广州市、佛山市等政府主体在西江引水项目合作过程中的作用,从中可以发现,该项目早在1984年已出现在《广州市供水水源规划报告》中,但在2004年之前,广、佛两市关于引水工程的行动较少。这主要由于项目的受益方是广州,而绝大部分施工却在佛山境内,加上取水权由国家统一分配,不属地方政府的管理范围等因素。

▲ 图2 | 西江引水工程的合作共识形成及建设历程

▲ 图2 | 西江引水工程的合作共识形成及建设历程

Fig.2 Cooperation consensus formation and building process of Xijiang River Diversion Project

2006年以后,不同层级的政府频繁参与到西江引水过程中。广东省政府和广州市政府是主要行动主体,而佛山市政府参与相对有限。访谈发现,2010年亚运会申办成功与生活饮用水卫生新国标的出台加速了广州第二水源地的选择进程,而西江引水工程的民生公益项目属性和广东省政府的干预加速了广佛取水工程建设共识的达成。广州2004年取得亚运会举办权时,曾承诺改善全市饮用水水质,达到国家卫生标准。2005年12月,广州主要水源地北江镉污染事故的发生导致枯水季节饮用水恐慌,促使广州加快考虑第二水源。2006年12月发布的国家《生活饮用水卫生标准》要求生活饮用水必须在2012年7月1日前实现全部达标,而广州仅靠现有水源无法符合达标要求。对广州市水务局的访谈发现,由于水源地的选择是重要公益民生项目,加上广州的省会地位,项目的进展受到了省领导的密切关注,省水利厅也积极参与到寻找第二水源地的论证过程中;在广州选择将西江作为第二水源地后,广东省政府也表示原则同意和支持。佛山市紧接着也积极参与到取水项目中,并在同年启动了编制第二水源的规划,同样将西江确定为第二水源[25]。自此,广、佛就西江引水工程的选址达成了共识。广州《西江取水水资源论证报告书》等的编制充分尊重了佛山的利益诉求,而佛山的取水申请亦与广州进行了充分的沟通,随后两市将申请论证报告提交到水利部珠江委。国家水利部十分重视该民生项目的建设;2007年,水利部珠江委先后三次主持召开论证会,专门讨论广州西江引水工程与佛山取水工程的必要性和可行性,最终授予广州和佛山西江取水权[25]。

在项目实施方面,西江引水工程于2008年12月正式启动建设,采取由广州市自来水公司主导并出资,由佛山市协助征地拆迁的方式推进。但由于前期鼓励机制的缺位,佛山市政府在推动管道沿线25个行政村的拆迁方面进展十分缓慢,而新构筑的市长联席会议制度亦无能为力。

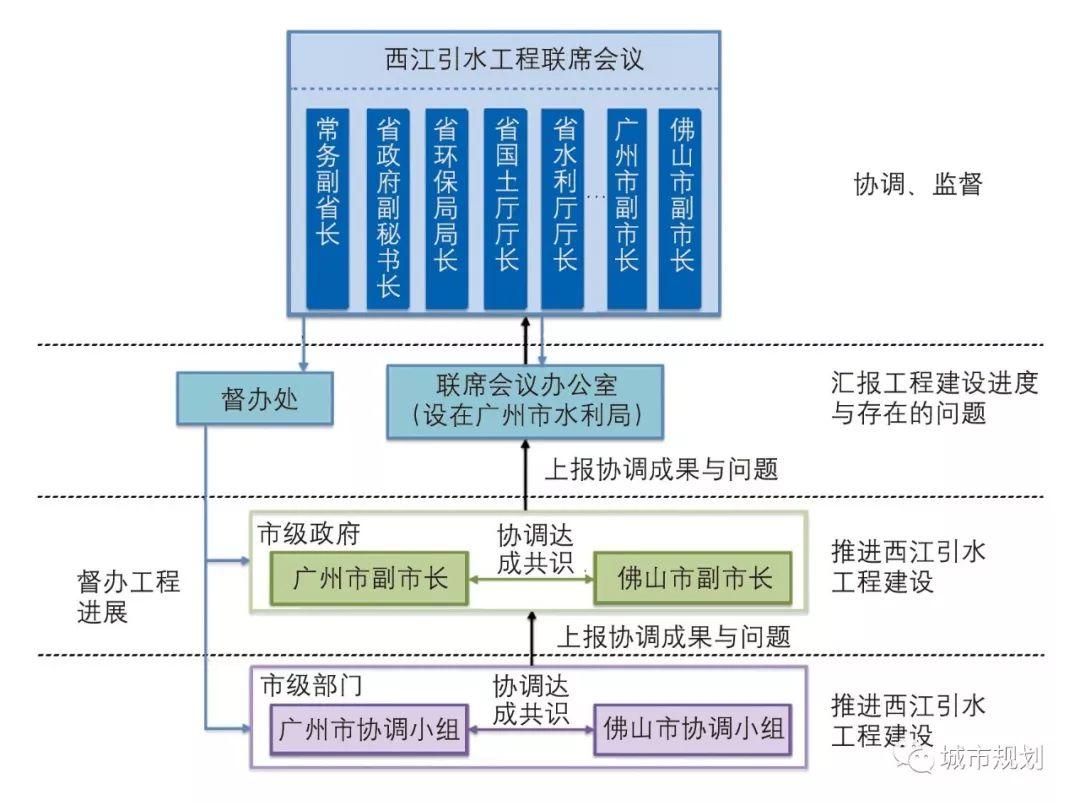

为确保引水工程的顺利实施,经广州市政府请示,2009年9月广东省政府批准了西江引水工程联席会议的成立,由常务副省长担任第一会议召集人,省政府副秘书长作为会议召集人,省水利厅、省环保局等职能部门的负责人和广、佛两市分管的副市长是成员,负责协调和监督西江引水工程的进展[25];并在广州市水利局下设联席会议办公室,以及时汇报工程建设进展及存在问题。此外,广佛两市分别筹建协调小组,协同推进工程的建设;如遇到无法解决的难题则提请两市分管的副市长协调处理(图3)。

▲ 图3 | 西江引水工程协调机制

Fig.3 Coordination mechanism of Xijiang River Diversion Project

实践证明,省政府领导担任会议召集人的西江引水工程联席会议制度的构筑提供了高效的跨界合作平台,实现了省相关职能部门、广佛两市政府之间的有效协调与对接,有效解决了跨界地区工程建设过程中出现的诸多难题,包括工程沿线地区的征地拆迁、水源保护区协调等,确保了工程的顺利建设。如联席会议第一次会议要求佛山市按工程推进计划交付施工用地,确保了工程征地与拆迁难题的及时解决。最终,经过21个月,耗资约90亿元的西江引水工程赶在亚运会开幕式前顺利完工[25]。

协调机制的建立给参与主体提供了一个沟通和协商的平台,有助于将合作过程中不同层级政府诉求的表达程序化,为跨界合作提供了有效的组织与制度保障。涵盖合作建设意向、投资建设及建成后管理等多个环节的合作共识的达成取决于合作各方对项目的需求程度[4]。具体到广佛跨界地区合作,城市层面合作共识的达成是跨界项目成功的关键,而广佛联席会议制度设计在具体跨界项目合作共识达成方面是否有效需要根据实际情况具体分析。如该制度对推动海怡大桥项目的合作建设具有显著成效[4],但无助于西江引水工程的建设。对于西江引水工程,迎接亚运会大事件的潜在政治效益、民生公益项目的社会价值属性和上级政府的政治压力是广佛最终达成合作共识的关键,而西江引水工程联席会议制度的建立确保了项目的顺利实施。

对西江引水工程项目的分析揭示了上级政府的有效介入有助于跨界地区合作的顺利推进,特别对于城市层面难以有效协调的民生公益项目。城市通过提请上级政府参与组建协调机构,以直接与相关利益主体(职能部门、其他城市)协商解决项目建设过程中遇到的难题,城市层面难以达成一致的事项能在上级政府的协调下取得共识,这对于跨界地区协同发展机制的构筑具有一定参考。

多层级治理要确保不同层级的政府在合作项目实施中保持适度的弹性及拥有监督权,并加强多个层级政府间和多个相对独立政府机构之间的联系强度和协调[26]。为推进跨界地区合作,出于行政压力和经济利益的驱动,省政府、市政府的角色出现了一些新的变化,广佛跨界地区协同发展呈现为“城市政府主导的合作模式”,与根植于欧盟实践的多层级治理模式存在显著的差异。

4.1 省政府层面

按照“一级政府,一级事权”的行政管理体制,省政府主要负责政策的制定及指导,而城市及其以下层级的政府负责政策的实施。对跨界地区协同发展过程的分析发现,省一级政府积极利用国家赋予的制度创新权力寻求新的发展空间,对规划实施的监督力度与支持跨界地区协同发展的力度空前之大。为确保珠三角在全国的“领头羊”地位,广东省委省政府主导了《规划纲要》的编制,并通过尺度上推,由中央政府批准公布,赋予了珠三角先行先试的权力。广东省对《规划纲要》的实施也高度重视,通过政治任务安排、立法、规范工作制度、优惠政策、经济手段激励及官员考核等多种渠道来强化各市落实的力度[20]。在《规划纲要》颁布之初,省委省政府就设立《规划纲要》实施管理机构,将《规划纲要》的落实纳入干部考核体系,其中各市行政领导作为第一责任人,确保了《规划纲要》的实施在短期内“立竿见影”。另外,省政府充分利用《规划纲要》赋予的巨大政策空间和资源,设立各类专项资金支持地方政府的跨界合作项目;省政府相关职能部门也为跨界项目的审批开通了绿色通道,为跨界地区的合作减少了行政阻力。但省政府并未制定专门的政策制度为各城市实施《规划纲要》提供配套的资金支持和激励机制,导致跨界合作存在一定的脆弱性。

4.2 市政府层面

跨界地区协同发展实质是城市发展的区域化。经过近10年的合作,广佛通过设立联席会议制度等政策创新,水平联系得以强化,由竞争走向竞合,涌现了西江引水工程等许多成功案例。

但不容忽视的是,中国长期奉行的科层式管理制度致使城市间的水平联系先天不足,这使得跨界地区合作具有脆弱性。广佛跨界地区协同发展项目的成功是在建设意向、投资建设和管理等各环节均形成共识后方能实现。西江引水工程的建设过程也揭示出,若项目仅为某城市单向的需求,则协商难度较大。这是广州市虽很早就向佛山市提出第二水源地选址的提议,而佛山一直未积极回应的主要原因。

中国的跨界地区协同发展是一个多边博弈的过程。在既有政绩考核体制和地方政府企业化的语境下,跨界地区协同发展更多表现为地方政府提升自身竞争力的一种手段,而非目的。西江引水工程这类跨界民生公益项目的建设需要上级政府强有力的行政干预,甚至需要为该项目的实施成立专门的联席会议,才能最终建成,但其不具有普适性;构建有效的利益分配机制对跨界地区协同发展更为关键。

4.3 跨界地区协同发展模式的深入思考

在现有行政管理体制下,以项目库为主体,自下而上的立项机制与自上而下的项目督办机制相结合是推进广佛跨界地区协同发展的强有力保障,将有关项目纳入项目库成为跨界合作实施的主要途径。

对区政府的访谈发现,由于广、佛在合作项目提议流程的显著差异,致使两市的协同发展存在制度瓶颈。在佛山,区、镇街一级政府是跨界合作项目的实施主体,由其将有合作意向的项目报给市政府,再提交到市长联席会议;而在广州,市政府是合作项目的实施主体,在收集相关部门的项目提议后,整理提交到市长联席会议。在此情况下,两市在跨界合作项目的提议方和流程方面存在层级差异,行政级别的不同导致对合作项目类型的选择存在巨大差异,致使很多项目难以通过市长联席会议的审批和纳入合作项目库。访谈发现,广州市更偏向宏观的项目合作,而从佛山的区、镇街一级提交的项目更多围绕居民的生活和村镇的社会经济发展。这些分歧的存在使得广佛跨界地区协同发展的力度受限。虽然区政府、镇街政府层面分别构筑了初步的协商渠道,但合作刚起步,成效尚不显著,其角色并未发生显著变化。即广佛跨界地区协同发展仍集中在城市层级,是“城市主导合作模式”。

尽管中国区域一体化进程不断深化,但其监管方式仍然是基于竞争性区域主义和城市企业主义,在区域尺度的监管不足[3]。虽然不同层级的政府间建立了多渠道合作平台,但受限于现有的行政管理体制,仍以城市政府之间的合作为主。另外,现有的联席会议制度并非专职,无法及时、有效地解决跨界合作过程中遇到的问题[5],故真正意义的跨界地区协同发展框架并未建立。

加入WTO后,中国的全球化进程进一步深化,但也加剧了区域治理的碎片化。为应对分权和地区不均衡发展加剧带来的问题,自2000年代中期开始,区域重新成为国家空间治理选择的形式[3],跨界地区协同发展成为不同层级政府的角力点。本文以广佛地区为例,从宏观政策制度创新及微观合作项目两个层面分析跨界地区协同发展过程,探讨不同层级政府发挥作用的变化及其影响,特别聚焦在公益民生项目的跨界合作方面。

广佛两市构筑的“城市政府主导的合作模式”是推动跨界地区协同发展的一次有益尝试,对粤港澳大湾区及其他区域的协调发展具有借鉴意义。研究发现,两市跨界合作的领域由基础设施、环境保护拓展到产业协作、交通共享、社保联网等;协同发展的渠道由城市层面进一步延伸到区、镇街等;合作的抓手从项目延伸到经济合作区。但在有效的激励机制与利益分配机制缺位的背景下,相关利益主体缺乏协调的动力,跨界地区的合作仍存在一定的脆弱性与不稳定性,2012年后,在该届广东省、广州市、佛山市政府换届后,广佛跨界地区协同发展的进度曾一度放缓的情景即为佐证。

考虑到行政区划调整的难度,以市长联席会议为主要载体的城市政府主导的合作模式可能是国内跨界地区协同发展和区域协调的新趋势。但值得注意的是,中国跨界地区协同发展涉及的问题较为复杂,计划经济时期遗留的行政管理体制的惯性力量依然强大,故粤港澳大湾区的建设需根据各跨界地区的实际情况因地制宜推进,而非生搬硬套类似多层级治理的西方理论。广佛跨界地区的合作实践揭示了项目合作可能是大湾区协同发展的重要内容,但利益主体间的多层级协商及利益分配制度的构筑更为关键,这包括了如何在项目审批、建设、投资主体选择等诸多方面存在错位的情况下开展博弈合作。随着粤港澳大湾区建设的深入开展,跨界地区协同发展将呈现何种新的变化态势有待进一步跟踪研究。

( 衷心感谢匿名评审专家的中肯意见和庄淑亭老师的辛苦付出。)

参考文献

1 BRENNER N. Urban Governance and the Production of New State Spaces in Western Europe,1960-2000[J]. Review of International Political Economy,2004,13(3): 447-488.

2 SCOTT A J. Global City-Regions: Trends,Theory,Policy[M]. Oxford: Oxford University Press,2001.

3 WU F. China’s Emergent City-Region Governance: A New Form of State Spatial Selectivity Through State-Orchestrated Rescaling[J]. International Journal of Urban and Regional Research,2016,40(6): 1134-1151.

4 魏宗财,陈婷婷,李郇,等. 多层级治理视角下跨界地区合作模式探究——以广佛为例[J]. 地理科学,2016,36(9): 1418-1425.

WEI Zongcai,CHEN Tingting,LI Xun,et al. Cross-Border Region Cooperation Mode from the Perspective of Multi-Level Governance: A Case of Guangzhou-Foshan[J]. Scientia Geographica Sinica,2016,36(9): 1418-1425.

5 魏宗财,陈婷婷,甄峰,等. 对我国同城化规划实施的思考——以《广佛同城化发展规划》为例[J]. 城市规划学刊,2014(2): 81-86.

WEI Zongcai,CHEN Tingting,ZHEN Feng,et al. Reconsideration on the Implementation Thoughts on City Integration Planning in China: Case of Guang-Fo Integration Development Planning[J]. Urban Planning Forum,2014(2): 81-86.

6 RUGGIE J G. Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International Relations[J]. International Organization,1993,47(1):139-174.

7 OHMAE K. The End of the Nation State[M]. New York: Free Press,1995.

8 ANSELL C. The Networked Polity: Regional Development in Western Europe[J]. Governance,2000,13(2): 279-291.

9 MARKS GSTEENBERGEN M R. European Integration and Political Conflict[M]. Cambridge: Cambridge University Press,2004.

10 NEWMAN P. Changing Patterns of Regional Governance in the EU[J]. Urban Studies,2000,37(6): 895-909.

11 BLATTER J K. Debordering the World of States: Towards a Multi-Level System in Europe and a Multi-Polity System in North America? Insights from Border Regions[J]. European Journal of International Relations,2001,7(2): 175-209.

12 YANG C. Multilevel Governance in the Cross-Boundary Region of Hong Kong-Pearl River Delta,China[J]. Environment and Planning A,2005,37(12): 2147-2168.

13 武廷海. 新时期中国区域空间规划体系展望[J]. 城市规划,2007,31(7):39-46.

WU Tinghai. Perspective of China’s Regional Spatial Planning System in New Era[J]. City Planning Review,2007,31(7):39-46.

14 顾朝林. 发展中国家城市管治研究及其对我国的启发[J]. 城市规划,2001,25(9):13-20.

GU Chaolin. The Urban Governance in the Developing Countries and Its Implication to China[J]. City Planning Review,2001,25(9): 13-20.

15 LUO X L,SHEN J F. Why City-Region Planning does not Work Well in China: The Case of Suzhou-Wuxi-Changzhou[J]. Cities,2008,25(4): 207-217.

16 XU J,YEH A G O. Interjurisdictional Cooperation Through Bargaining: The Case of Guangzhou-Zhuhai Railway in the Pearl River Delta,China[J]. The China Quarterly,2013(1): 130-151.

17 罗小龙,沈建法.长江三角洲城市合作模式及其理论框架分析[J]. 地理学报,2007,62(2):115-126.

LUO Xiaolong,SHEN Jianfa. Models of Inter-City Cooperation and Its Theoretical Implications: An Empirical Study on the Yangtze River Delta[J]. Acta Geographica Sinica,2007,62(2): 115-126.

18 张京祥,罗小龙,殷洁. 长江三角洲多中心城市区域与多层次管治[J]. 国际城市规划,2008(1): 65-69.

ZHANG Jingxiang,LUO Xiaolong,YIN Jie. Polycentric Mega-City Regions and Multi-Level Governance of the Yangtze River Delta[J]. Urban Planning International,2008(1): 65-69.

19 黄颖,周素红,钟谦. 区域治理视角下《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》的实施机制及启示[J]. 国际城市规划,2015(4): 95-100.

HUANG Ying,ZHOU Suhong,ZHONG Qian. A Study of the “Outlines for Reform and Development Planning of Pearl River Delta Region” from the Perspective of Regional Governance: Implementation Mechanism and Implication[J]. Urban Planning International,2015(4): 95-100.

20 杨春. 多中心跨境城市—区域的多层级管治——以大珠江三角洲为例[J]. 国际城市规划,2008(1): 79-84.

YANG Chun. Multi-Level Governance of the Polycentric Cross-Border City-Region: The Case of the Greater Pearl River Delta,China[J]. Urban Planning International,2008(1): 79-84.

21 刘超群,李志刚,徐江,等. 新时期珠三角“城市区域”重构的空间分析——以跨行政边界的基础设施建设为例[J]. 国际城市规划,2010(2): 31-38.

LIU Chaoqun,LI Zhigang,XU Jiang,et al. The Restructuring of the City-Regions in Transitional Pearl River Delta: A Case Study of the Construction of Inter-Jurisdictional Infrastructures[J]. Urban Planning International,2010(2): 31-38.

22 许宁,吴玲玲. 区域一体化与广佛都市圈产业体系的构建[J].城市观察,2009(1):126-135.

XU Ning,WU Lingling. Regional Integration and Industrial Development in Guangzhou-Foshan Megalopolis[J]. Urban Insight,2009(1):126-135.

23 赵卓,黄蔼霞. 广佛同城的产业协作现状与对策[J]. 现代管理科学,2013(1): 88-90.

ZHAO Zhuo,HUANG Aixia. Current Performance and Countermeasures of Industry Cooperation in Guang-fo Integration[J]. Modern Management Science,2013(1): 88-90.

24 于祥华. 广佛同城化党政联席会议在广州召开更高层次推进广佛同城化[N/OL]. 佛山日报,2016-08-01[2017-01-02]. http://www.fsonline.com.cn/p/169927.html.

YU Xianghua. Guangzhou-Foshan Integration Joint Conference Held in Guangzhou Aiming to Promote the Further Integration[N/OL]. Foshan Daily,2016-08-01[2017-01-02]. http://www.fsonline.com.cn/p/169927.html.

25 曾妮.专家:供水危机引发思考 特大型城市须有第二水源[EB/OL]. 网易新闻,2010-02-05[2017-01-02]. http://news.163.com/10/0205/09/5UOFDEUM000120GU.html.

ZENG Ni. Expert: Rethinking the Crisis of Water Supply, Megacity Must Have the Second Water Source[EB/OL]. Netease News,2010-02-05[2017-01-02]. http://news.163.com/10/0205/09/5UOFDEUM000120GU.html.

26 JESSOP B. Multilevel Governance and Multilevel Metagovernance. Changes in the EU as Integral Moments in the Transformation and Reorientation of Contemporary Statehood[M]//BACHE I,FLINDERS M. Multi-Level Governance. Oxford: Oxford University Press,2004:49-74.

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

了解更多《城市规划》杂志信息,搜索微信号“chengshiguihuazazhi”或识别下方二维码关注。

关注我们,精彩无限~!

关注我们,精彩无限~!

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展