导

读

2019年5月27日,第七届清华同衡学术周正式开幕。作为2019年全国两会热点话题——粤港澳大湾区倍受各界关注。聚焦粤港澳大湾区规划落地,是此次学术周重要议题之一。在双2城记高端对话环节,嘉宾分别从广州、深圳、香港、澳门四个城市的定位出发,对粤港澳大湾区战略的愿景、价值、溯源等方面展开了深度交流。以下根据对话实录整理。

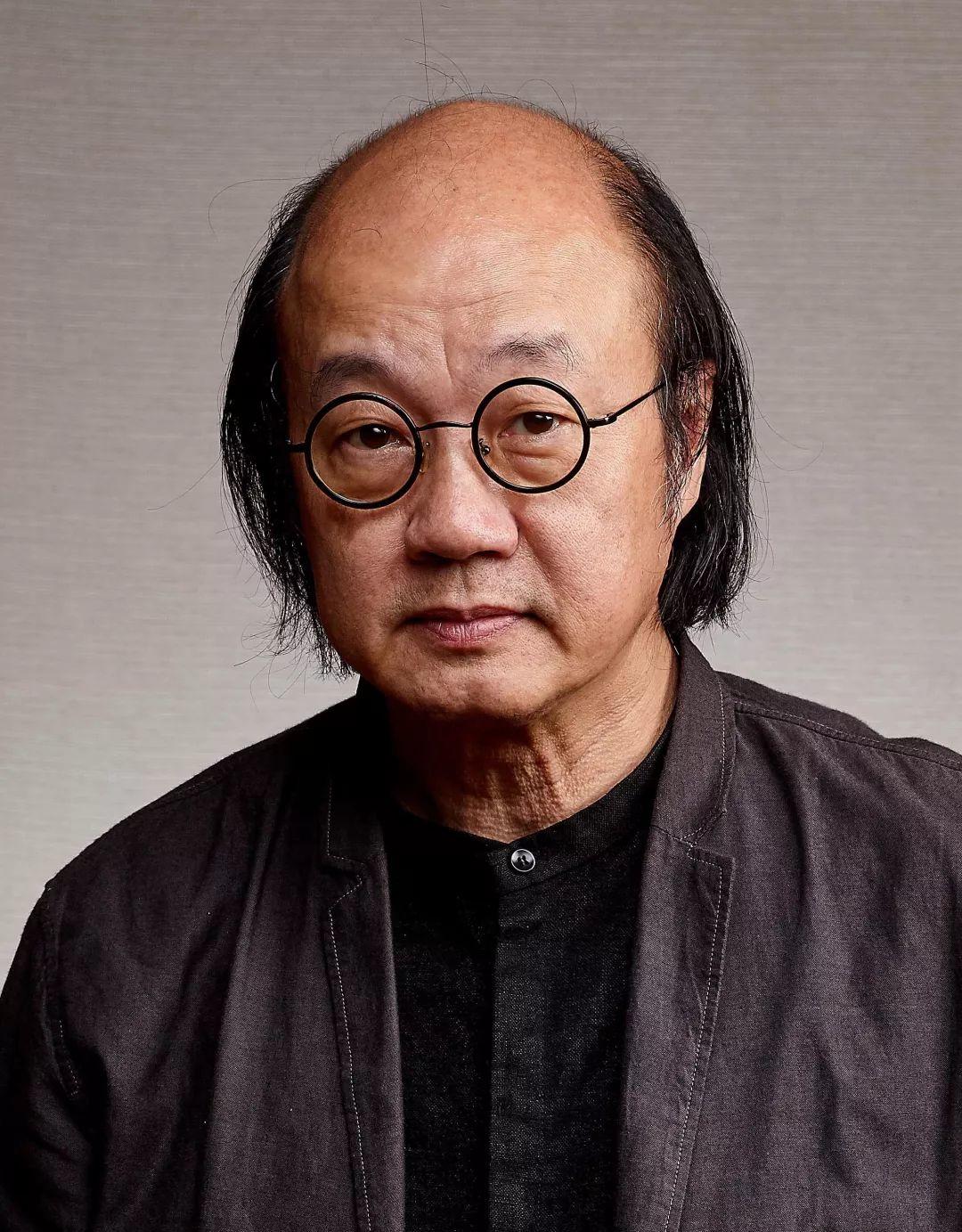

主持人

袁 牧

清华同衡规划设计研究院 副院长 / 总规划师

对话嘉宾

(排名不分先后)

吕传廷

广州市城市规划编制研究中心 主任

中国城市规划学会控规专委会 主任委员

袁奇峰

华南理工大学 教授/博士生导师

中国城市规划学会 常务理事

朱荣远

中国城市规划设计研究院 副总规划师

沈建法

香港中文大学地理与资源管理学系 教授

沪港发展联合研究所 副所长

香港亚太研究所城市与区域发展研究中心 主任

周文生

奥雅纳 院士/董事

全球交通规划技术领袖

于涛方

清华大学建筑学院城市规划系 副教授/特别研究员/博士生导师

话题一:大湾区的国家战略下不同立场代表的愿景、价值和诉求

沈建法:香港希望可以作为在大湾区发展中具有一定领头作用的世界城市,把大湾区建设成世界级的城市群,成为科技和金融发展的中心。

周文生:香港在早期将一些金融投资的技术引进广东,对改革开放后直至今日的发展都有一定价值。对于如何再重新投入到珠三角,香港可以利用已有的融资和人才聚集优势,通过人才培养和技术培育加强与珠三角其他城市的合作。

袁奇峰:近20年来广州的经济总量增长很快,但在珠三角地区的地位反而下降了。在珠三角这个市场性比较强的地方,广州曾经是计划经济的堡垒,一直以来对大企业比较友好,但对中小企业的支持不够。深圳没有国企的包袱,给了中小企业更多机会。与深圳相比,广州人口多,公共财政的负担也很重。两市GDP差不多,留用的税收却只有深圳的一半不到,因此大湾区概念的提出对广州而言带来了更大的压力。

朱荣远:广州和深圳不一样,深圳是中国社会现代化转型的气象站,也是中国特色主义现代化的先行区。到了大湾区时代,深圳仍然将承担国家现代化转型的特殊任务,体现中国社会进步的象征意义。

于涛方:从国家的角度看,价值和愿景对于理解大湾区与国家的关系都是不可回避的问题。价值包含有形的“价”和无形的“值”两方面问题:有形方面,三角洲地区在过去的生产活动以及现在所注重的创新发展,对解决国家生产力的发展、资本的积累、GDP的增加起到了重要的作用;无形的角度,粤港澳地区是当前海洋文明的代表,早期在中国大陆从计划经济不断向世界开放的过程中扮演者重要的窗口角色。粤港澳地区未来的愿景不仅是形态上的,更重要的是从过去的加工业到今天的创新,再到未来的更深层次贸易和人民币的国际化引领发展等。

吕传廷:站在粤港澳区域角度看大湾区的发展,未来的主题应该是协作与融合。从溯往千年各个历史时期,粤港澳大湾区在国家战略中一直具有对外开放的核心地位,作为内外全面交流的窗口和枢纽,形成影响国际区域乃至世界的能力,是长期的历史积淀。未来粤港澳大湾区的愿景是在一国两制框架和核心城市带动下实现区域融合与协作,在国际竞争中恢复在全球经济体系和产业体系里的引领力,形成具有世界能级的区域竞争力、平衡发展的区域空间布局和共建优质生活圈的示范。港、澳、广、深作为区域龙头城市可以发挥各自的功能优势形成区域的核心和先导。

话题二:在大湾区规划提出的目标和期许之下,粤港澳未来实现国家战略层面科技和产业创新目标的条件

袁奇峰:创新的前提是法治。大湾区的存在非常有价值,珠三角未来会不会变得像香港那样,实现国际通行的知识产权保护。广州目前是整个珠江三角洲珠江三角洲高等教育的高地,深圳在大规模引进国际名校,香港所具有的法治精神和对知识产权的尊重是更加关键的。如果大湾区能作为知识产权保护的先行区,未来才会在科技创新上有大的进展。

朱荣远:首先是法治,广州、深圳和香港正好代表了三种法治的环境的特征,也是进一步演变和进步的基础。第二是城市对待人的态度,深圳做得最好的一件事情是政策是指向人性,它给了敢于改变现状的人追求理想的机会。移民社会最好的特点是没有熟人社会的关联,需要用契约和法律构建交往和商业的关系。如果人在城市里得不到尊重,就意味着创新只能瞄准人才,而不能瞄准人,人才是城市第一资源,人才是创新的重要资源。

袁奇峰:从高峰期自觉排队等候公交车这一点,看到了在深圳这个移民城市新的文化建构的可能,广州从来在商业信用上很强,具备民间信用和法治制度建设的基础。

沈建法:创新需要人才,从大疆、华为的案例可以看出,科技达到无人区的地步后,基础科学研究、大学的意义就更加重要。大学的创新应当与公司相互结合,通过“香港+深圳”的模式,靠市场机制判断哪些成果是有市场价值的。想保持国际市场的竞争力,需要密切关注全球化的动向。

周文生:深圳在过去三四十年中吸引年轻人才是非常有效的。作为一个香港人,更希望香港年轻人去深圳发展。香港几十年来几乎没有什么新的大公司,但深圳崛起了大疆、腾讯、华为等企业。大家都预计2030年中国GDP会超过美国,如果大湾区做得好这个目标可以提前几年实现。

于涛方:作为海洋文明高度发达的地区,在社会主义市场经济条件下,深圳和珠三角的创新是一直存在的,但面对粤港澳地区创新的国家目标,其未来创新的科技领域到底是什么?谁都预测不了,这是创新的魅力和真谛所在。但我们至少可以有两个方面的基本判断,第一,从深圳创新的关内向关外甚至想东莞等地区扩散的过程规律以及世界创新的空间规律来看,如何让广州乃至其他城市以多种方式参与进来的网络化、等级化等并存的珠三角区域创新体系建设是一个重要的愿景,也是一个重要的空间抓手。另一方面,在一国两制的前提下,如何更好的去除影响经济和创新发展的区域间制度障碍、空间障碍,完善其法律平台和利益分配机制则是粤港澳大湾区创新进一步提升等级的另一个区域愿景,在这个基础上要更包容、更开放、更发挥市场竞争机制发挥更深层次的动力。但总体上来讲,要促进创新,现实主义的路子还要坚定不移的走下去,区域创新的草根阶级和年轻人阶层的积极累积机制不能切断,同时以合理的方式促进基础创新发展和精英创新阶层的作用发挥。

吕传廷:珠三角科技创新与产业发展的首要条件必须依托于高度国际化多层次多类型的对外开放生态系统。一国两制的湾区城市融合与协作,具有高度开放的国际化基础,这是对比国内三大区域,粤港澳大湾区最大的竞争优势。

改革开放40年来大湾区三地四城个所具有的区位优势,形成了与国际科技经济体系保持紧密联系的开放生态,为迎接更大挑战打下良好的基础。未来十五年大湾区要在全球区域竞争中实现能贯通内外、引领世界的科技创新能力和产业体系,不仅需要本地的智慧,也需要世界的智慧作支撑,更需要稳定的开放制度和多元化的创新生态建设作保障。

差异性催生创新,需要充分认识三地四城在法律制度、经济模式、技术体系、生活方式等方面的差异性的巨大潜能,这种差异性使得大湾区内各核心城市和腹地区域具有天然的能级梯队和功能互补性,是大湾区能够保持各种制度创新、技术创新、产业创新、生态活力的源泉,所以在国家三大区域中粤港澳大湾区是最具活力和创新能力的地区。

袁奇峰:高铁通车以后,出现了在香港居住到深圳上班的通勤人口,因为大湾区只有在香港可以在网络上看到最先进的科技资讯,而这在内地是不可想象的。

朱荣远:创新不要只看华为、腾讯有多领先,更应该看适合创新的土壤是什么,这是政府应该关注的事。对于创新来说,应该更多关注人在城市中的生存与发展的机会,而不只是人才。城市政府应当往下看,如何降低人才培养土壤的门槛,同时能保持社会创新的氛围和营养。深圳和广州的城中村是有内容的,它包含的一些农耕文明现代化的现象有强大的社会组织能力,并将居住成本大幅降低,也就意味着降低了生存与发展的门槛。另外,对于创新来说即时获取来自世界的信息是至关重要的前提条件,信息管理不断加强的情况下,这是一个问题。

话题三:在多种社会治理条件、多种价值观的组合下制度创新采取的“异合”方式

袁奇峰:过去中关村、上海、深圳和杭州及距离大量风险投资,创新是有圈子的,要先被圈子认可,再被资金认可。深圳的创新加香港的资本是很有想象力的。像这样,在大湾区里制造、研发、应用等环节组合起来可以构成强大的产业化链条,多元和分工在湾区是更容易实现的。

朱荣远:“一国两制”的制度持续下去,大湾区城际间的“异合”才是真正有效的,简单提深港或珠澳“融合”并不符合“一国两制”。如同绳子要有强大的合力是由多股更细的绳扭合而成,但拆开后每一股还是分开的,如果融合形成的合力反倒不足,必然会出现问题。“一国两制”带来的文明时差只能通过改良、渐进的方式。城际之间在竞争和争斗之后才能形成分工与合作。深圳在向民间和市场学习,等一个事情生长一段时间后再去判断对错好坏。

于涛方:体制创新的角度,没有固定的范式,当一种范式持续很久的时候,其创新的边际效应也在显著衰减或者下降,不可避免的,又会走向另外一种范式的创新,在当前大湾区的发展长期可能都会处于中央-地方,市场-政府所形成的维度中,寻找现实主义的均衡之方式。从中央政府和地方政府的关系促进创新方面,就像放风筝一样,该高的高、该低的低,控制在一定的范围内,这就是创新的基本平衡点。所以从创新的角度,没有任何绝对的道路可以一直走下去。

袁奇峰:竞争让政府不断给投资者让利,一开始看起来是吃亏的,最后却使中国在国际上获得了制造业的核心竞争优势。过去40年的改革开放,分权、鼓励地方积极性的机制是非常成功的。现在这些机制开始面临土地、劳动力成本上升和环境保护成本提升的挑战。

吕传廷:衡与变的哲学逻辑下的“竞合关系”和“发展路径”重构。大湾区在历史上是一体化的,只是在近代由于发展落后分割成一个国家三种制度。40年改革开放使得珠三角地区基本实现孙中山先生在《建国方略》的百年构想,形成了完整的海陆运输体系和现代工业体系,并成为高度城市化地区。在粤港澳大湾区新型战略目标下,实现中华民族复兴和祖国统一,必然需要通过不断深化协同实现融合,湾区城市迫切需要在过去以经济增长和城市竞争为主的逻辑上重新认识“发展目的”、构建新型“ 竞合关系”。在保持合理城市竞争和差异化发展的基础上如何协同合作形成创新引领世界的良好发展生态体系和区域竞争力,如何优化区域布局共享发展成果,如何合理利用自然资源共建宜居家园湾区等将是未来大湾区创新重大挑战。

话题四:未来大湾区的发展会给北京带来什么?

周文生:北京作为中央政府所在,更多是控制的东西,试点还是更多在大湾区,香港。雄安能不能将大湾区一些成功案例,带动华北的发展。

于涛方:两个类“双城”关系表里山河,北京还是北京,首都核心功能不可替代,大湾区对首都北京永远是拱卫作用,当然由于地理位置等,海洋文明主导的大湾区必然会为北京的决策和发展提供一轮又一轮的先行探索和实验样板,可谓先锋之区之于首善之区。

沈建法:大湾区经验在全国有应参考价值。

朱荣远:大湾区是一面镜子,提供中央政府或北京城市镜鉴中国的机会。大湾区地理气候与中国其他地方、和北京不一样,可能存在南橘北枳的现象,引入成功的经验需要入乡随俗,因地制宜。

袁奇峰:不同城市不同任务,粤港澳大湾区天高皇帝远,应该有足够的胸怀让她成为中国通向世界的窗口。

吕传廷:粤港澳大湾区的区域协同创新,可以为北京在环渤海湾区域如何发挥核心城市引领辐射作用,建立多赢新型“竞合关系”互相借鉴;通过跨行政区界功能外溢协同带动周边地区城市,创新合作机制形成区域发展竞争力,解决单一城市过度集聚造成区域发展不平衡问题。

2019第七届清华同衡学术周活动从5月27日至31日,为期五天,共设置2场主论坛、13场分论坛,围绕主议题,分别以空间规划、乡村振兴、人民城市、城市治理、生态智慧、基础设施、住区规划、港区发展、遗产保护等为切入点,进行跨专业的融合和交流。

自2013年以来,“清华同衡学术周”已连续举办七届,成为城乡规划及相关行业一年一度的学术盛宴。七年间,共吸引行业内外超过30000人次和近200家媒体的参与,活动影响力逐年扩大。多年来,“清华同衡学术周”以“家国天下”为使命,集合专业相关热点话题,搭建学术和实践的交流平台,邀请来自政府管理部门、高校科研机构、规划行业组织、规划编制单位及相关企业的多位专家学者,用知识的交流、智慧的碰撞和技术的切磋共促人居环境产业的发展。

相关链接

关注“清华同衡规划播报”,及时了解会议精彩内容

原文始发于微信公众号(清华同衡规划播报):2019清华同衡学术周 | 高端对话:粤港澳大湾区规划

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展