提要

当前新经济发展的背景下,长三角地区正在经历经济地理的变迁。借鉴全球城市理论与网络城市理论,基于工商总局的企业大数据以及人口统计资料,运用价值区段、关联网络、人口流动的分层城镇化等分析方法,从等级化与网络化两个维度,对长三角地区经济地理变迁的发展趋势进行实证研究,分析其功能等级与关联网络、人口规模与流动网络的演变特征,进而探索长三角巨型城市地区多中心、网络化的主要特征与城市体系再集聚与再分散的未来趋势。并提出有的城市随着新经济的发展而崛起,有的城市在被边缘化,城市的起落关键是要融入区域关联网络。

关键词

长三角;经济地理;等级化;网络化多中心

(全文刊登于《城市规划学刊》2019年第4期)

随着经济全球化的深度发展,关于世界城市(world city)、全球城市(global city)的研究逐渐成为西方城市与区域空间研究的热点。全球化和信息化加速了世界新的城市等级体系形成,城市经济不再停留于国家经济体系一个范畴,而是跨越国家、打破垂直界限、链接全球运行的若干自然、经济和机构的网络。

美国学者弗里德曼在1980 年代中期提出了“世界城市假说(the world cityhypothesis)”(J. Friedmann, 2010),同时期美国学者萨森在其出版的《全球城市:纽约、伦敦、东京》一书中提出了“全球城市(global city) 概念”,认为由金融业和生产性服务业发展而导致的全球化界定了全球城市网络(Sassen, 1991)。在此基础上,泰勒与他的全球化与世界城市研究小组(theGlobalization and World City Research Group, GaWC) 提出了世界城市体系研究的“网络方法(network approach) ”(Taylor, 2002)。全球城市理论的提出之后,一些城市的发展目标争相提出全球城市的相关目标,上海2035规划提出建设“卓越的全球城市”,日本东京提出建设“世界最好城市”,大伦敦空间发展战略(2011) 提出伦敦的发展愿景为“独占全球城市之首,达到最高的环保标准和生活品质”,这意味着城市的等级化之争日益激烈,城市都希望在新的全球城市体系中有一席之地。

在城市等级化之争的过程中,城市也越来越受城市之间相互关联的城市网络所影响,卡斯特尔认为全球化是社会关系在空间延伸上的产物,同时也是社会空间再层级与再重构的过程(M.Castells,1996)。全球化使传统的“场所空间”逐渐被“流动空间”所取代,封闭的城市功能关系逐步被多向的、网络化的关系所取代(Brenner, 1998;Jessop,1996)。城市网络关系的重要性会导致城市的等级关系发生变化而带来新的重构,等级化与网络化成为新的城市体系和经济地理变化的两种力量,网络化会带来城市体系的再层级化,同时等级化也会影响城市在功能网络中的地位与作用。

城市体系的网络化与等级化在经济地理上的一个变化是城市区域(city region)、巨型城市区域(the mega city region)的崛起。2004 年,彼得·霍尔与考蒂·佩因以欧洲8 个城市区域为研究对象,提出21 世纪出现的新城市形式——多中心网络(polynet) 的巨型城市区域,并认为其形成机制是两种力量的重新结合。一是网络化的力量,受到全球化和价值链分工影响,流动性扩大,联系性加强;二是等级化的力量,遵循新“中心地理论”,高等级的功能通过再集聚与再等级化的过程形成所谓的全球城市(Peter Hall, 2015; Peter Hall, Kathy Pain, 1988)。

借鉴全球城市与网络城市的相关理论,聚焦城市体系的等级化与网络化两个维度的变动趋势,对长三角地区经济地理空间重构的趋势进行实证研究,有助于理解和把握长三角城市体系的发展和经济地理的变迁。除了特别说明之外,本文所指的长三角包括上海市、江苏省、浙江省和安徽省三省一市的全部范围,包括41个地级市。

1 等级化:长三角价值区段与分层城镇化分析

城市的等级化趋势是城市体系研究的重点,城市的等级主要表现为功能等级和规模等级两种维度,全球城市和网络城市的研究使城市的功能等级越来越取代城市规模等级,成为城市能级的重要标志,研究城市功能等级有许多的研究方法,唐子来在长三角地区15个城市比较中所采用的价值区段的方法进行了分析(唐子来, 等,2010),本文在此基础上,延伸到长三角地区41个城市进行价值区段的研究,来判断城市在等级化体系中的等级与价值区段,城市的价值区段主要按照生产性服务业、技术密集型制造业、资金密集型制造业、劳动密集型制造业,以及其它类型产业进行分类研究。此外,也对长三角的人口规模等级采用位序-规模和分层城镇化的研究方法进行了相应的研究,来判断城市人口规模是否也存在进一步等级化的趋势。

1.1 基于价值区段的功能等级研究

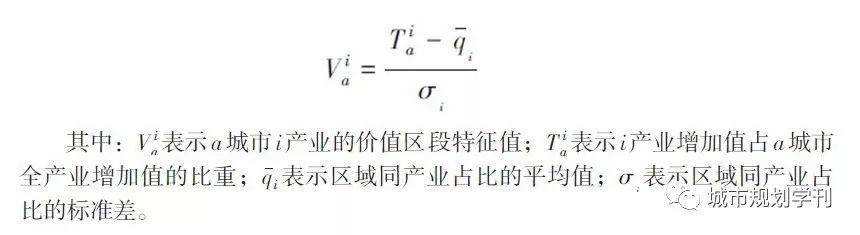

功能等级的研究主要依据城市的各类产业所占比重偏离区域同产业占比平均值的标准差倍数确定城市的价值区段。

按照不同的价值区段,可以将城市主导产业类型分为:生产型服务业、技术密集型制造业、资金密集型制造业、劳动密集型制造业和其他产业(包括一般制造业、生活性服务业、农业)。比较2000 年与2015 年长三角范围内不同城市的价值区段类型(图1,图2),判断不同价值区段的城市的演变特征,基于这些分析方法,我们可以发现以下一些判断。

生产性服务业城市的比较:生产性服务业主导的城市一般在价值区段的顶端,2000 年只有上海和南京两个城市,2015 年,生产性服务业主导的城市包含了上海、南京、杭州三个城市,这些城市明显处于价值链的高端,这表明在等级化顶端城市出现了变化,南京和杭州在长三角的再层级化过程中上升为顶端的城市之一。GaWC 最新发布的《世界城市名册2018》中也同样证明了这种层级的变化,上海处于Alpha+的位置,明显高于其它城市,杭州超越南京处于Beta+的位置,南京处于Beta的位置。价值链顶端的城市,呈现了明显的中心城市和门户城市的作用,也强化了对资本的控制能力和服务能力。在新一轮城市总体规划中,上海定位为追求“卓越的全球城市”,增加了科技创新中心职能,南京强调建设“创新名城”,杭州强调新经济再集聚,突出数字产业化、产业数字化与城市数字化三化融合。

技术密集型城市的比较:长三角的城市中,比较2000 年与2015 年价值区段可以看出,处于技术密集型产业主导的城市在2000 年只有合肥、苏州、镇江、常州、宁波的基础上,增加了2 个城市,铜陵和温州,城市数量的增加也反应了技术密集型产业在长三角的扩散态势。技术密集型产业城市的代表城市为苏州和合肥,苏州“十三五”规划的发展目标中强调“打造具有全球影响力的产业科技创新高地”和“打造具有国际竞争力的先进制造业基地”。合肥强调产业的发展方向围绕传统产业智能化、“卡脖子”技术国产化、重点产业集群化、现代服务业高端化。

资本密集型产业城市的比较:资本密集型产业一般主要集聚在石化、钢铁、临港工业等产业类型,对比来看,城市数量没有明显的变化,2000 年为无锡、泰州、马鞍山、淮北、泰州、温州等6 个城市,2015 仍然为6 个城市,包括无锡、泰州、扬州、芜湖、马鞍山和台州。两个基准年的对比可以看出,淮北降级为劳动密集型城市,温州向上升一级为技术密集型产业,而扬州和台州则从劳动密集型城市升级为资本密集型产业城市,总体来说资本密集型产业基本还是聚焦在沿着长江的城市和沿海的城市。

劳动密集型产业城市的比较:从长三角来看,2000 年以劳动密集型为主导的城市为6 个,2015 年增加了2 个城市宿迁和徐州,劳动力密集型制造业呈现向苏北、皖北扩散的趋势。

一般制造业、生活性服务业与农业主导城市的比较:从长三角来看,这一价值区段上的城市基本也都分布在长三角的外围地区。这也表明长三角还是存在明显的核心——外围的关系。

从长三角产业分工来说,长三角已经形成了明显的高价值区段——中价值区段和低价值区段的垂直分工体系,长三角产业也从传统的“行业分工”走向了“价值区段分工”的垂直分工体系。总体来说长三角产业分工呈现低价值区段向外围扩散,主要向苏北、浙西、皖江地区扩散,中价值区段功能向潜力地区集中,高价值区段功能向核心地区集聚的态势。

1.2 基于位序与分层的规模等级研究

1.2.1 长三角的位序——规模结构

长三角地区三省一市2015年人口总量达到2.2 亿人,人口分层分布呈现出相对均衡的特征。根据六普数据统计,三省一市的城市人口中有31%集聚在直辖市、省会城市与计划单列市;31% 的人口集聚在一般地级市;38% 的人口分布在县级市与建制镇。随着近年来上海等超大城市人口规模增长的放缓,第二梯队的城市集聚效应增强,长三角城市群城市体系将呈现更加均衡的发展态势。

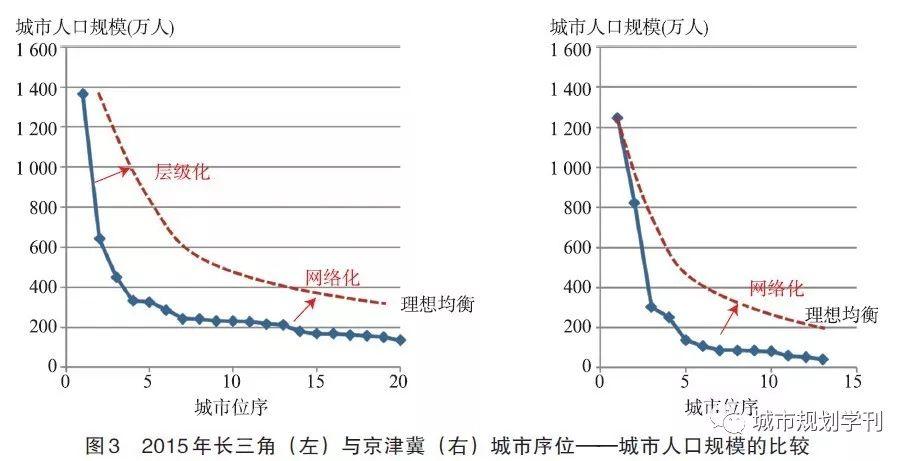

从位序——规模结构看,长三角主要城市的规模呈现相对平缓的特征。将长三角与京津冀前15—20位城市进行对比发现,长三角的人口规模位序结构曲线更加平滑,而京津冀更加陡峭,反映了长三角大中小城市更为协调发展的态势(图3)。

这一发展态势很好地印证了全球化背景下等级化与网络化两种力量对城市体系的双重作用影响。具体而言,在等级化作用下,城市体系等级性更强,城市首位度高,更趋于单中心;城市间联系通常是一对多、单向的(one-way)。而在网络化作用下,城市体系更协调,城市首位度较低,更趋于多中心,且城镇间的联系通常是更均衡、双向的(twoway)(Peter Hall, Kathy Pain, 2006)。长三角相对平滑的曲线反映了长三角人口规模结构的多中心、网络化特征,而且从长三角人口流动的分层城镇化特征来看,长三角呈现更加明显的多中心和网络化趋势。

陆铭认为人口和经济的进一步集聚是大国大城的重要发展路径,而且认为上海、杭州和南京在长三角的人口规模的集聚度不如广州和深圳在珠三角的集聚度,这也反映了长三角要素的自由流动存在一定的障碍(陆铭, 2017)。从本文的研究来看长三角人口规模更加平顺的规模—位序结构反映了长三角更加网络化的特征,而且城市人口增长的变量也反映了这一趋势,人口规模的集聚更多的是“两端”增长的特征,人口既流向大城市,也流向以县城为主体的中小城市,人口流动是经济理性和社会理性相结合后的一种选择,经济理性鼓励人们流向收入更高、选择更多的大城市,社会理性激励人们流向社会关系更多,文化认同感更强的中小城市,从而会使人口的等级化特征呈现更加平顺的趋势,至少在长三角地区反映了这一特征(郑德高, 等,2017)。

1.2.2 长三角分层城镇化的总体特征

从区域经济地理来看,长三角地区近几年的人口增长还是非常明显的,对人口集聚的吸引能力也不断增强。2000—2005年,年均增长165万人,2005—2010年年均增长259 万人,2010—2015 年年均增长103 万人,2015—2017 年,年均增长上升到143万人,看得出来,人口流向长三角地区没有呈现明显的转折点,近几年人口增长还有上升的趋势。

从人口集聚方向看,呈现较为明显的两端增长特征。即向大城市和县城进一步集聚的特征。人口向大城市流动一定程度上发挥了人口集聚的规模效应,在大城市拥有更好的公共服务设施、找工作能有更高的匹配度,因此能吸引更多的人流向大城市。但是在人口流动和城镇化的过程中,由于各种因素的限制,包括严格的户籍管理制度,在子女上学与医疗保障方面有更高的门槛等,以及文化习惯的影响等,一些人也倾向于向县城集聚,实现就近就地的城镇化,在长三角也具有这样的特征。

依据三省一市的数据,可以看出,江浙皖三省都体现出人口向大城市和县城流动的趋势。虽然有些经济学家强烈批判,但“用脚投票”的结果就是如此,一部分人流向大城市,一部分人流向周边的县城。不同的是,江浙两省由于城镇化水平较高,县城人口规模较大,人口呈现出向特大城市和20—50万人左右的县城流动的趋势。而安徽省由于城镇化发展程度相对滞后,县城规模相对较小,人口呈现出向大城市和20万人以下县城流动的趋势。在长三角,人口流动并没有完全呈现大城市主导,而是表现为“W”型的格局,大城市、一定规模的县城以及镇是中国分层城镇化的主体。

1.2.3 长三角分省城镇化特征及其演变

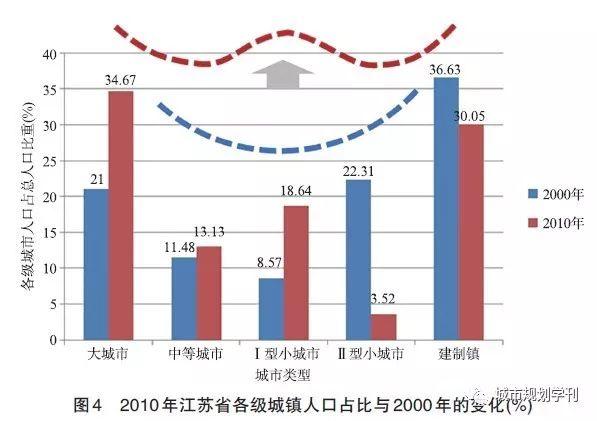

(1) 江苏省:U型格局转向W型格局

2000 年江苏省人口多集聚在大城市和普通建制镇,呈U 型格局。2000—2010 年,江苏省的分层集聚呈现向大城市和向部分发展较好的县城流动的特征。大城市和县城人口增长显著,成为江苏省城镇化的主要载体。大城市人口占比从21% 上升到34.7%,Ⅰ型小城市(主要是县城) 从8.6% 上升到18.6%;中等城市略有增长,从11.5% 上升到13.1%;Ⅱ型小城市和建制镇比重有所下降。尽管建制镇人口比例有所下降,但建制镇人口总量依然比较大,占比仍维持在30% 的水平(图4)。江苏省城镇化格局从2000年的U型格局,转向了W型格局,

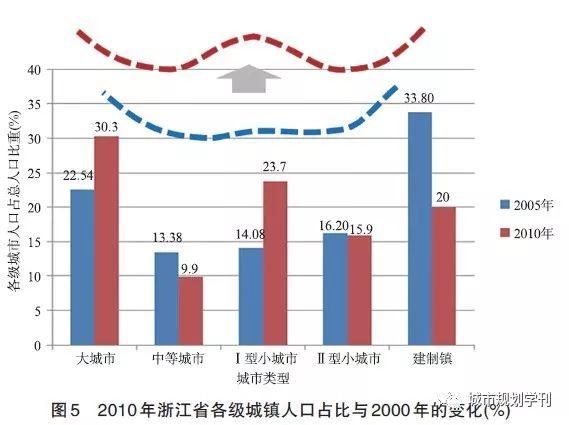

(2) 浙江省:强化的W型格局

与江苏省相似,浙江省在2000年之前大城市和建制镇人口集聚已经较为明显,而20—50万人的小城市人口集聚占比明显高于江苏省。2000—2010 年期间,大城市、20—50 万人的Ⅰ型小城市成为浙江省城镇化的主要载体。对比2000年和2010年全省各级城市城镇人口占全省的比重变化,大城市从2000年的22.5% 上升到2009 年的30.3%,而人口在20—50万人的Ⅰ型小城市上升幅度最大,从2000年的14.1%上升到2010年的23.7%;中等城市、Ⅱ型小城市和建制镇的城镇人口比重有所下降。由此可见,浙江城镇人口集聚仍然呈现向大城市、向部分发展较好的县城以及建制镇集中的趋势。尽管建制镇占总城镇人口的比例下降明显,但从人口总量来看,仍然是浙江省城镇化的主要空间(图5)。

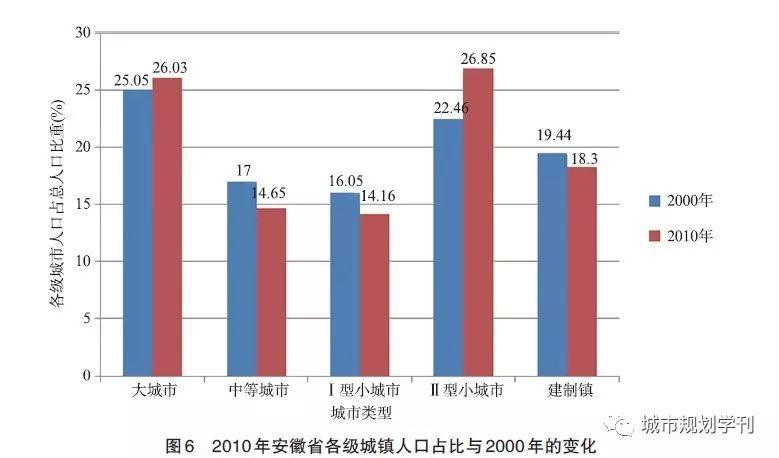

(3) 安徽省:相对均衡的发展格局

与江苏省和浙江省相比,安徽省城镇化发展格局是更为稳定的态势。对比2000年和2010年全省各级城市城镇人口占比变化,安徽省的大中小城市的城镇人口都在增长,与浙江省和江苏省类似的是大城市是城镇化增长的集中地,从2000 年的25% 上升到2009 年的26%,;与江浙不同的是,II 型小城市城镇人口在全省的比重上升明显,从2000 年的22% 上升到2009 年的27%;中等城市、I型小城市和建制镇的城镇人口比重有所下降。安徽城镇人口尽管也呈现了向大城市、向县城集中的趋势,但各层次所占比例差距并不显著,变化也较为稳定。这与安徽省整体经济发展相对较慢相关,大城市并没有显现出类似江苏和浙江比较强的吸引力,中小城市也承担了城镇化的重要任务,总体尚处于一种相对低水平的均衡状态(图6)。

2 网络化:长三角经济发展的关联网络分析

目前关于长三角区域经济联系的相关研究中,多借用GaWC 的研究方法,采用总部-分支机构的研究方法,通过计算企业之间的关联度,来测量城市之间的关联度(唐子来, 赵渺希, 2010; 唐子来, 李涛, 2014; 朱查松,等, 2014;赵渺希,等, 2015)。本研究也采用类似的方法,鉴于数据的可获得性,采用城市之间企业的投资数量作为主要的分析数据,来测量城市之间关乎关联(陈阳,等, 2016)。两个城市之间的关联度是i 市对j 市的投资加上j 市对i 市的投资总和,结合长三角的41个城市,依托国家工商总局企业注册信息集成的龙信大数据平台,获取2005 年与2015 年两个时间截面进行分析和标准化处理,计算每个城市的总关联度(表1),关联度的高低表征各个城市在长三角网络中的层级。

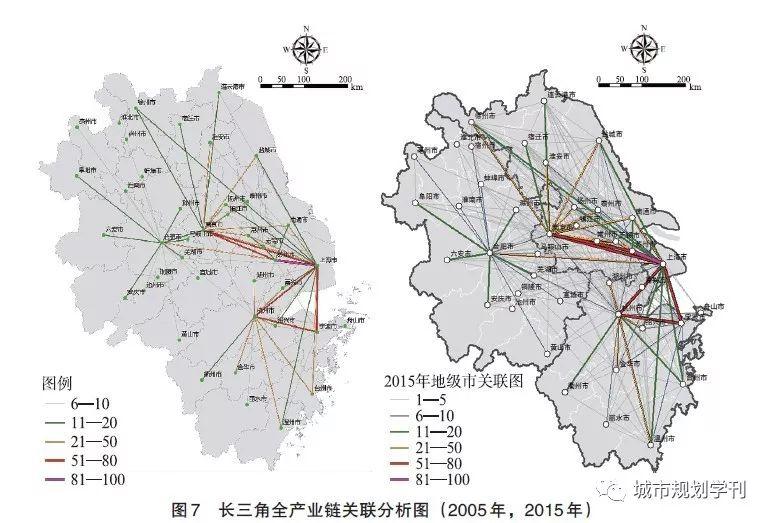

2.1 长三角全产业链关联网络特征

基于2015年长三角企业大数据所做的长三角全产业链分析(图7),可以看出以下结论:城市与城市的关联度主要分为四个层级,第一层级是上海与苏州的联系为最高,说明这两个城市已经进入同城化的状态,相互联系最为紧密;第二层级主要为5对城市,上海与南京;上海与杭州;上海与宁波,杭州与宁波以及南京与苏州;表明上海、南京、杭州、宁波、苏州这5 个城市构成了长三角最紧密关联的5 个城市,也形成了沪宁廊道、沪杭廊道以及杭州——宁波发展走廊,所谓“之”形格局的发展格局更加明显。

第三层级的几对城市主要为上海与无锡、南京与无锡、杭州与金华、上海与南通、南京与南通、南京与扬州、杭州与温州、上海与合肥、南京与淮安、杭州与湖州、南京与镇江、南京与盐城、杭州与嘉兴、杭州与绍兴、南京与常州等。这表明合肥、无锡、南通等城市已经建立与上海、南京、杭州、苏州之间的紧密关联,形成了城市体系的第二梯队。也表明“之”形廊道已经进一步扩散,形成了网络状的经济联系。

第四层级的几对城市主要为杭州与台州、上海与温州、上海与台州、南京与连云港、上海与嘉兴、南京与宿迁、合肥与六安等。这表明长三角大部分城市已经进入四级关联网络中,从关联网络可以看出,安徽的大部分城市还只是与省会城市合肥关联,合肥与南京的关联程度并不高,合肥更多地是和上海发生关联,安徽还没有全面融入长三角。

与2005年全产业链关联图相比可以看出如下一些方面的变化:

(1) 相比2005 年城市的关联网络,2015年城市关联网络中城市之间的联系更加广泛与更加紧密,长三角已经形成了多中心、网络化的巨型城市地区。一方面,城市关联网络的范围从核心区逐渐扩展到外围,特别是皖江地区、浙南地区,已纳入较为紧密的网络关联范围;另一方面,城市之间的联系强度正在普遍增强,特别是核心城市上海、南京、杭州、宁波、苏州5 个中心城市之间的联系增强,其辐射和带动作用更加明显,这体现出长三角城市经济一体化程度的加深。

(2) 城市的总关联度也反映了城市的等级化特征。长三角41个城市形成明显的等级化格局。根据关联度的高低关系,可以识别各城市在城市体系中的等级:总关联度最高的上海无疑是长三角地区的核心城市,中高关联度的城市在2005 年杭州、南京、苏州三市的基础上增加了宁波,且与上海的总关联度差距在缩小。中关联度2005 年和2015 年都为9 个城市,包括无锡、合肥、常州、南通等9 个城市,从变化来看,合肥、湖州、温州等城市在网络中的能级提高。同时中低关联度城市个数增加,也表明了长三角网络化扩展趋势。

2.2 长三角生产性服务业、制造业与新经济关联网络

本次全产业谱系的分析主要包含了生产性服务业、制造业和新经济产业三大类,这是不同于传统的只是以生产性服务业为关联核心的分析方法,生产性服务业的分析方法更适合分析全球城市网络,同时这一分析方法也令纽约、伦敦在全球城市网络的顶端,符合西方中心主义的研究思路。

但是在中国,两个现象值得关注,一是中国还处在城镇化和工业化快速发展时期,除了生产性服务业,制造业在长三角更处于一种网络化、区域化与价值链分工的发展阶段,特别是“生产在安徽,总部在上海”(注:长三角核心与外围的比较常见的一种模式)的发展模式比较典型(郑德高, 2011)。第二,以生产性服务业为主要测度全球城市网络的理论来源于萨森的“全球城市”理论,以及GaWC的“全球城市网络”,其基本的出发点还是更多地是从纽约、伦敦为代表的经济发展模式出发的。近年来,硅谷在全球城市网络中的崛起,无法在全球城市网络中得到明显体现。在长三角,杭州新经济的崛起在网络中地位也没有能明显体现出来,因此本次研究结合长三角的发展阶段和新经济的发展特点,在生产性服务业网络的基础上,补充了制造业网络,重点增加了长三角的新经济网络,这也是对全球城市理论在中国应用的一种补充。

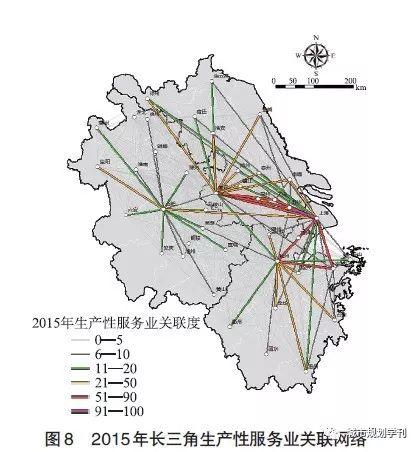

2.2.1 生产性服务业关联网络分析

生产性服务业关联与全产业的关联网络具有较强的相似性,这也验证了全球城市网络选取生产性服务业作为主要关联代表的验证。在长三角处于第一关联层级的是上海与苏州,第二层级的是上海与南京、上海与杭州,处于第三层级的是南京与苏州、杭州与宁波、上海与无锡,上海与宁波、南京与无锡。处于第四层级的是杭州与金华;南京与南通,杭州与温州,南京与扬州,南京与淮安,南京与盐城,南京与泰州,南京与镇江,上海与合肥;上海与南通,杭州与湖州,杭州与嘉兴,杭州与绍兴,南京与徐州,南京与常州,杭州与台州,上海与常州。剩下与苏北皖北等外围地区的关联度处于第5层级(图8)。

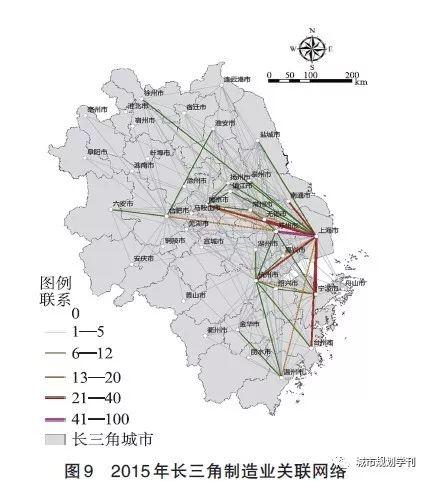

2.2.2 制造业关联网络分析

制造业关联度的分析显示了总部在上海,生产在安徽的总体特征,上海在制造业的方面的控制力处于绝对的中心地位,形成了以上海为中心的放射状的格局。具体而言,处于第一关联的是上海与苏州;处于第二关联的是上海与南京、上海与台州、上海与宁波,上海与无锡。处于第三关联层级是上海与杭州,上海与南通,杭州与宁波,上海与温州,上海与嘉兴,南京与苏州,上海与常州,上海与合肥。南京与无锡。处于第四层级的是杭州与湖州,上海与镇江,杭州与温州,上海与台州,合肥与淮安,无锡与苏州等(图9)。

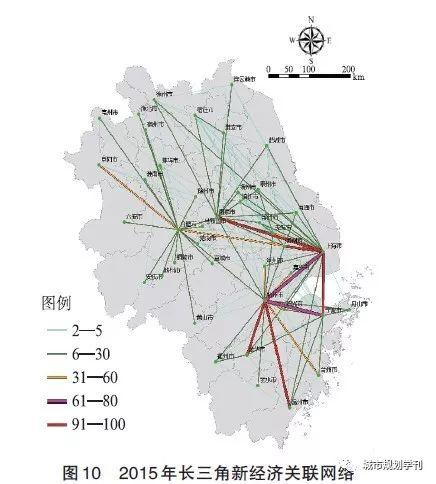

2.2.3 新经济关联网络分析

关于新经济的概念最早起源于美国。《商业周刊》在1996 年,指出在经济全球化背景下,信息技术(IT) 革命以及由信息技术革命带动的,以高新科技产业为龙头的经济(Pete,2000)。在城市中,很多城市提出了自己的新经济产业发展目标,比如杭州提出未来新以经济产业主要为“1+6”,包括信息经济产业、文化创意产业、金融产业、旅游休闲产业、健康产业、时尚产业以及高端装备产业(聂献忠, 2016)。第一财经研究院和复旦大学在2017年发布了《中国城市和产业创新力报告》提出了七类新经济行业:节能与环保业、新一代信息技术和信息服务产业、生物医药产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业,新能源汽车产业等。

因此本文以七类新经济行业作为基本的分类标准,对长三角新经济的关联度进行了分析,发现这与生产性服务业的关联度有很大不同。反映出浙江新经济的兴起,与上海形成环杭州湾创新区。具体而言,处于关联度第一等级为杭州与宁波、上海与杭州。第二等级的是上海与苏州、上海与南京、杭州与温州、杭州与金华、上海与宁波;处于第三等级的是杭州与嘉兴、上海与无锡、上海与合肥、合肥与富阳、杭州与湖州、杭州与绍兴、杭州与台州。处于第四等级是合肥与安庆、合肥与六安、合肥与滁州、杭州与衢州等(图10)。

通过长三角关联的分析,在不同的业态上长三角关联度呈现不同的格局。以生产性服务业来看,上海龙头地位突出,同时南京、杭州、合肥的省内关联突出。上海——南京——杭州形成较强的关联网络,合肥的关联度相对较弱。从制造业关联度来看,上海处于绝对核心地位,其控制力与影响力地位突出。从新经济关联来看,杭州地位崛起,基本形成杭州和上海的双中心格局。总体来看,上海的作为以卓越的全球城市为发展目标,其地位突出,杭州作为新经济的发展代表,迅速崛起,不同业态的关联网络在未来总体格局中还存在变动的发展态势。新经济在全球关联网络中的地位和作用越来越突出,这也是对关联网络进一步发展的一种修正或补充。

2.3 长三角人口流动网络的分析

长三角是一个人口流动比较多的地区。2015 年,长三角流动人口约5 162万人,其中从长三角外流入的约1 987万,占总流动人口的约39%,长三角跨省流动的人口约1 082 万人,占21%;省内跨县流动的人口约1 039 万人,占20%;县内流动的1054 万人,占总流动人口的约20%。

在这四类流动人口中,相比2010年,从长三角外跨省流入的增加了约130 万人,在长三角区域内跨省流动的人口增加了50万人;省内跨县流动人口减少了180万,县内流动人口增加了320万人。

长三角地区大量的跨省和跨市流动人口主要在长三角地区内部流动。这是一种越来越强的人口流动的区域化现象。王桂新也得出了类似的结论,通过对苏浙沪的研究发现,长三角地区跨省相互流动在逐步增强,形成以上海、南京、杭州为代表的人口高流入的中心城市,迁入规模强度较高,同时在长三角内部形成了活跃的内部流动,从而构建了人口自由流动、相对一体化发展的城市群(王桂新,等,2006;王桂新,等,2013)。

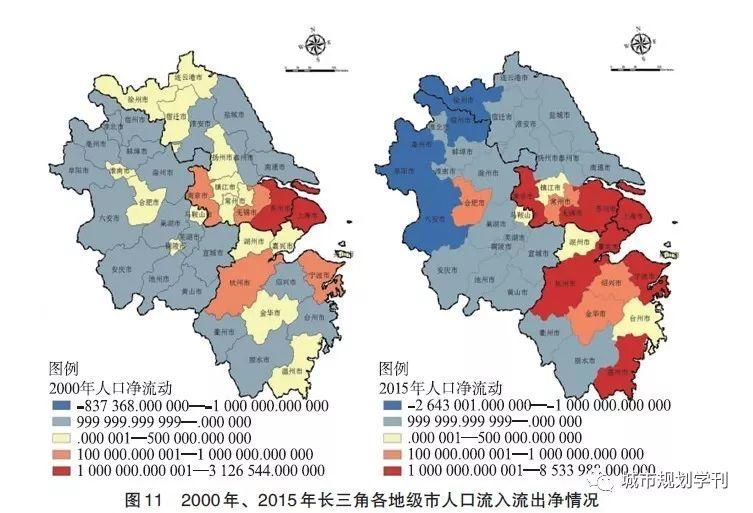

对比长三角2000年和2015年人口流入与流出情况(图11),人口流入地区明显增多,人口流向的多中心格局已经显现。人口主要流向那些区域内核心城市,人口流入型地区从2000年的19个减少为2015 年的16 个城市,主要流向了上海,南京、杭州、苏锡常、宁波、温州,以及安徽的合肥、马鞍山等城市。而人口流出型地区还有所扩大。苏北和苏中的城市全面转为流出型地区,而安徽仅有合肥和马鞍山还保持人口净流入。

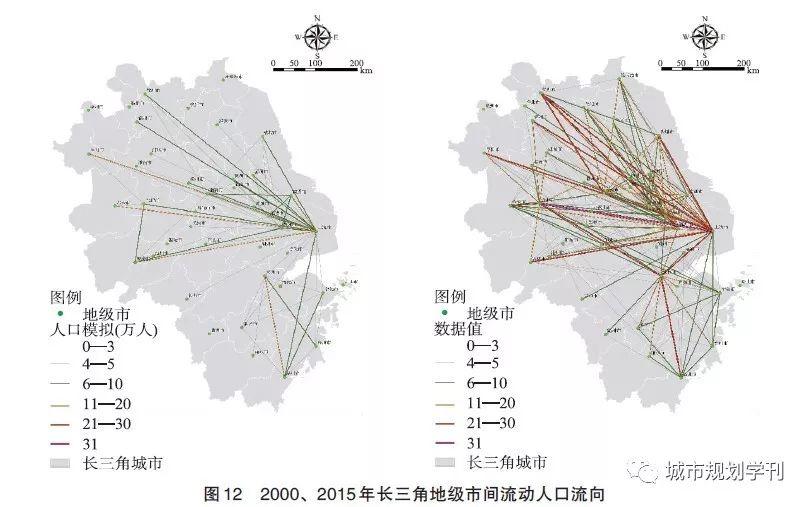

此外,本文结合各省人口统计年鉴的流入与流出人口来源的数据,以及每个城市的外来人口的总量数据,对长三角每个城市的人口流动网络进行了模拟,得出2000年和2015年长三角地级市人口流动关系(图12),可以看出:2015 年长三角的人口流动呈现出截然不同于2000 年时的空间格局,2015 年时人口流动主要流向上海,呈现上海单中心的格局。2015 年人口流动网络显示更加多中心和网络化的格局。上海、南京、杭州、苏州、宁波等城市成为吸引人口的中心,但总体来说,安徽的人口流动与上海、南京、杭州、合肥的关系更加密切,江苏的人口流动与上海以及省内南京、苏州的联系紧密。浙江的人口流动数量少,且呈现相对的独立性,杭州成为这一轮吸引人口的中心。

3 小结

全球城市理论强调全球城市对世界城市体系的控制力和影响力,网络城市理论强调城市的之间功能联系超越地理临近成为城市发展的重要动力。前者对经济地理的影响表现为城市的等级化趋势越来越明显,等级化所导致的塔尖城市越来越成为参与国际竞争的关键性城市;后者强调城市之间的功能联系越来越重要,网络化与多中心化是区域经济地理变化的新趋势。等级化与网络化力量共同对长三角地区的经济地理重塑产生重要影响。

长三角城市等级化一方面是城市功能的等级化,在全球城市网络的作用下,长三角城市呈现了“金字塔”的功能等级结构,上海定位为卓越的全球城市,代表中国参与国际竞争。杭州与南京作为生产性服务业主导的Beta 级的全球城市,在全球与区域网络中发挥重要作用,之后是以苏州与合肥为代表的技术密集型城市,以无锡、芜湖为代表的资本密集型城市,以及以绍兴、南通为代表的劳动密集型城市,长三角的产业分工已经从平行的“行业分工”体系,走向了垂直的“价值链”分工体系。这个分工体系也深刻影响了长三角的每一个城市,每一个城市也都在积极转型,寻找更高的价值链分工。另一方面是城市人口的等级化并不明显,而总体呈现的是W 型格局,不仅大城市在进一步吸引人口,20—50 万人口规模的县城和建制镇在城镇化过程中也发挥了重要作用。

长三角城市网络化,重点以新经济、生产性服务业与制造业构建的全产业链建构了长三角城市之间的总关联,使长三角成为更加网络化的地区。一方面,关联网络的覆盖面已经辐射到皖北、苏北和浙南地区;另一方面,上海、杭州、南京、苏州等中心城市之间的网络密度更加密集,相互差距逐渐缩小,城市体系的顶端城市,也是相互关联网络密切的城市。新经济关联网络体系中,杭州已经崛起,与上海形成双中心的格局。人口流动网络体系中,一方面人口流入地区主要集中在几个中心城市,且人口流动规模在增长;另一方面,人口从向上海单中心流动转变为向多个中心城市流动。

在等级化与网络化的共同作用下,长三角正在经历“再集聚-再分散”的变迁。再集聚意味着顶端城市发挥着重要控制力和影响力,而且顶端城市之间的联系更加紧密,再集聚过程中有的城市随着新经济的发展而迅速崛起,有的城市缓慢转型,逐渐边缘。再分散,意味着原来一些边缘城市正积极融入长三角的网络体系中去,解决边缘城市的发展困境就是要建立与核心城市便捷的联系(格莱泽, 2012),但关键是要与核心城市建立功能关联网络,共同构建区域价值链分工的新体系。

作者简介

郑德高,同济大学建筑与城市规划学院博士研究生,中国城市规划设计研究院副院长,教授级高级规划师

注:本文分享自“城市规划学刊”微信公众号,特此鸣谢.

长三角人口与经济关联网络与特征观察

点击图片 阅读全文

习近平:支持长三角区域一体化发展并上升为国家战略——《新时代长三角一体化发展中长期战略研究》 开题!

点击图片 阅读全文

周伟林:长三角产业集群和实体经济的最新发展态势

点击图片 阅读全文

长三角发展

长三角发展

原文始发于微信公众号(规划中国):郑德高:等级化与网络化:长三角经济地理变迁趋势研究

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展