随着中国经济的迅速发展,国际地位不断提升以及一带一路战略的深化,中国试图打破传统以欧美为主导的全球化,重构新的全球化路径。近年来,随着互联网的崛起和中国庞大高铁网络的完善,区域联系进一步加强,从多尺度空间视角探讨粤港澳大湾区经济地理关系显得尤为重要。

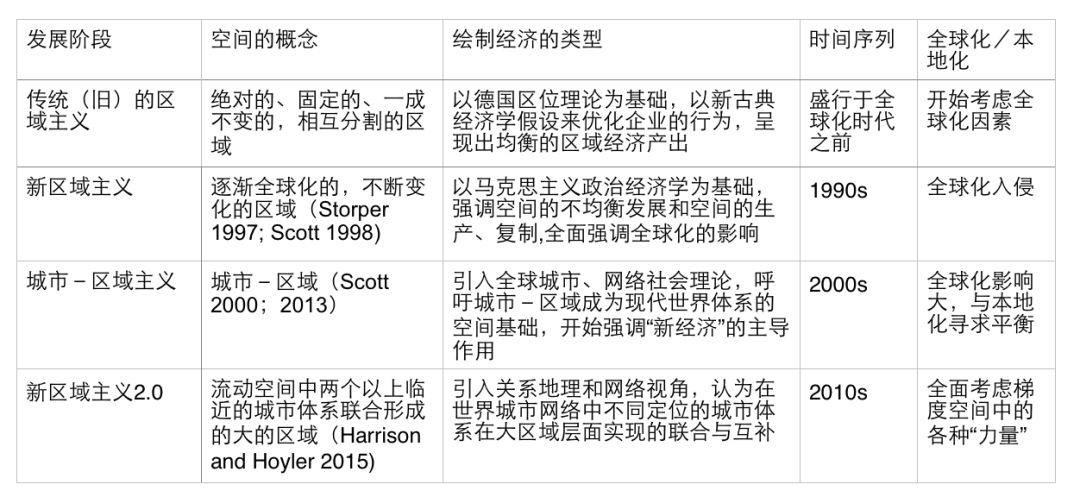

在全球产业转移、不均衡发展和空间修复的背景下,空间凯恩斯主义向全球本地化的城市-区域主义的转变。空间凯恩斯主义更强调某些区域和城市优先发展、空间不均衡、外向型和内生性发展结合(Neil Brenner)。

PART 01

城市群概念溯源与发展

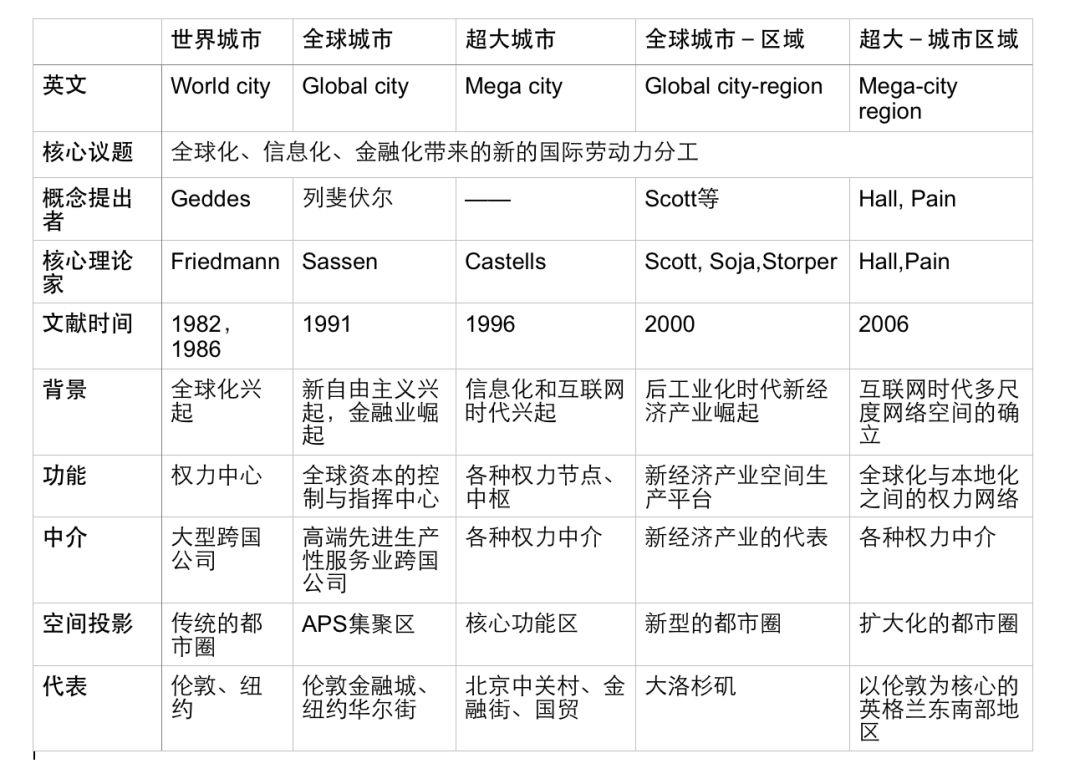

城市群是中国城市地理学与城市规划学科发展中出现的特色概念,一般情况下英文被译为“urban agglomerations”,但是在西方文献中并无此概念。

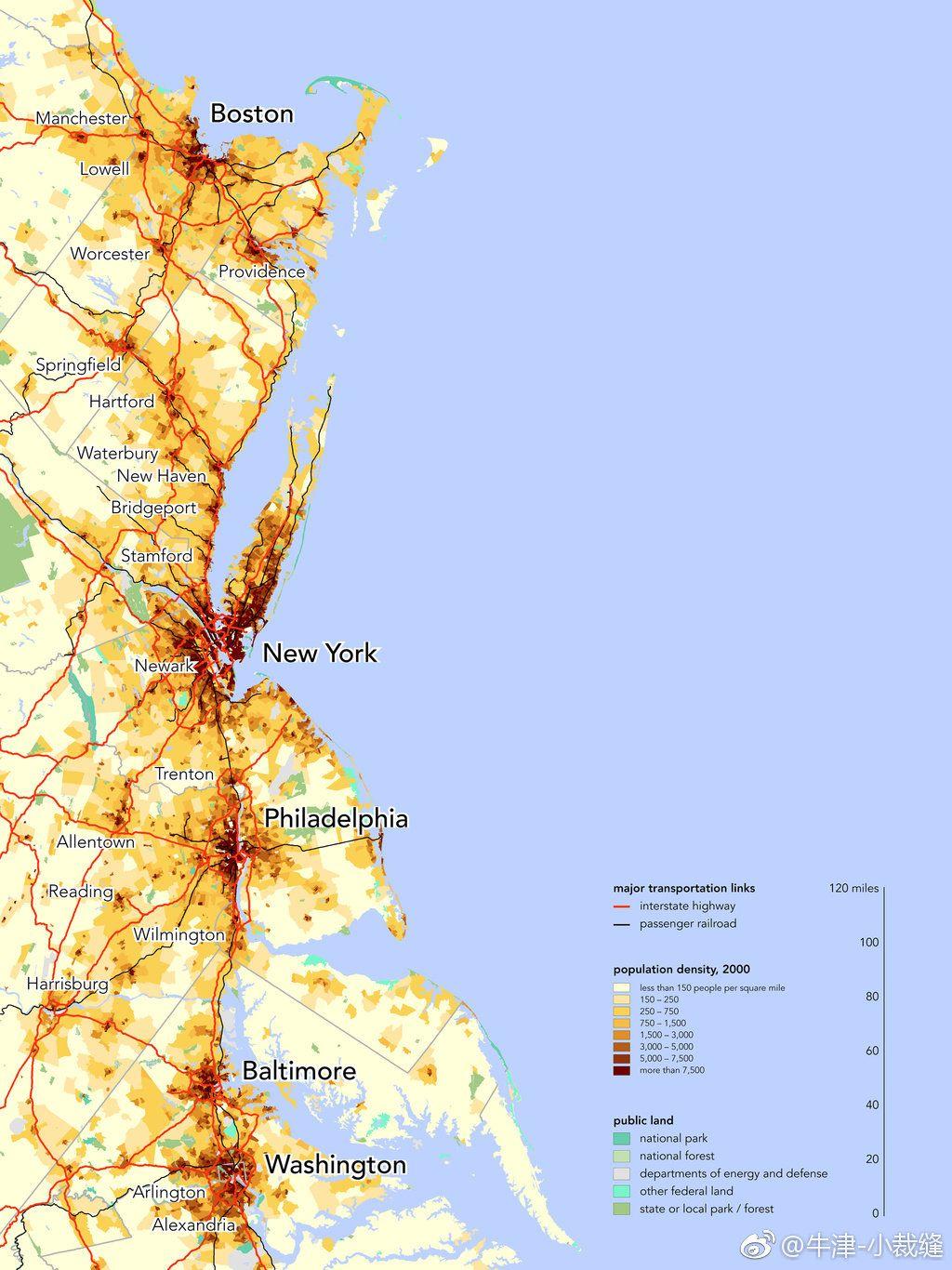

与城市群内涵较为接近的是Gottmann(戈特曼)的Megalopolis理论,并被宁越敏等人引入中国的城市地理学研究。Megalopolis的确站在新的生活方式的门槛上,对它的问题的解决方案将支撑文明的生存能力。通过这种方式,Megalopolis提供了戈特曼和他所处时代的一个“城市增长的实验室”,同时全球化力量所发挥的作用也开始显现。

事实上,戈特曼的学术遗产对当代的Megaregion研究也有深远影响。戈特曼的特大都市带理论既强调城市形态又强调城市功能,而实际上学者往往容易忽视后者。仔细阅读戈特曼的著作,会发现关于早期关系经济地理学思想的萌芽和全球化力量的介入,并在随后的作品扩展在城市体系的运作,这一点在当今中国的城市群研究中依然没有得到重视,而只是关注城市形态和各种存量指标(如人口、面积、经济总量、城市数量)。

图片来源:Wikipedia megalopolis

PART 02

多尺度空间和城市群经济时代的关系地理

城市群所依托的是梯度空间和流动空间,而不是欧几里德式的几何空间。

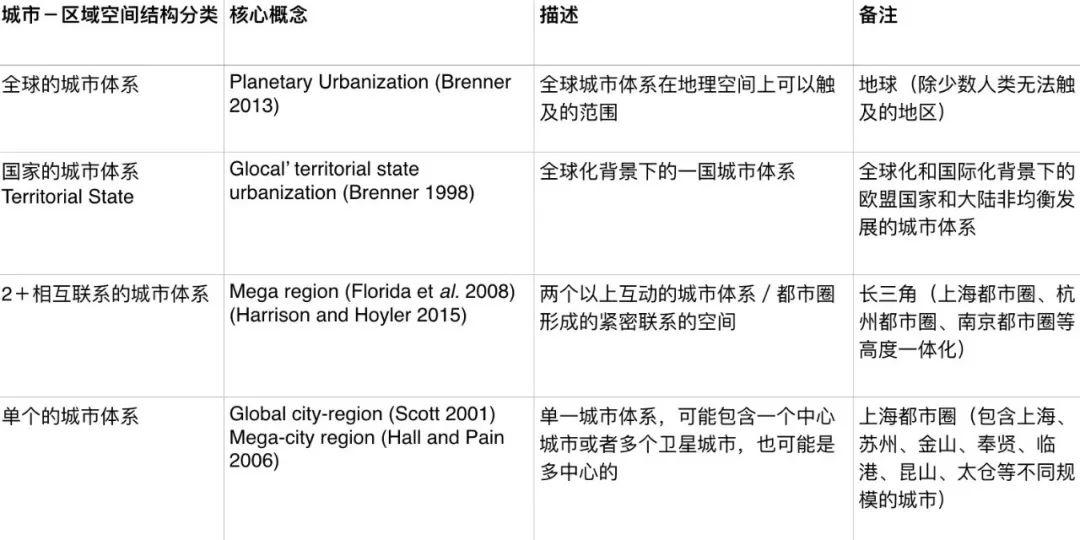

全球化信息化时代城市和区域的发展已经与戈特曼的时代天壤之别。当代的城市群所依托的空间是绝对的、相对的和关系的空间的组合,不论是空间的邻近还是关系的邻近(“近亲关系”)都很重要,区域的空间随即变得很难定义,并没有预设或者固定;日益增加地关注空间网络和流动。

不同的城市群有不同的形成路径

Schafran(2015)认为城市群的形成大体分为三类:第一类是A雅各布斯区域增长方式,主要依赖于不断扩张的首位城市,促进中心城市包围中小城市,例如伦敦、巴黎;第二类是B地理位置接近,关系密切,规模差异不大的城市组合,如荷兰的Randstad、德国莱茵-鲁尔区;第三类是A+B杂交,例如以湾区为核心的加利福尼亚北部地区。

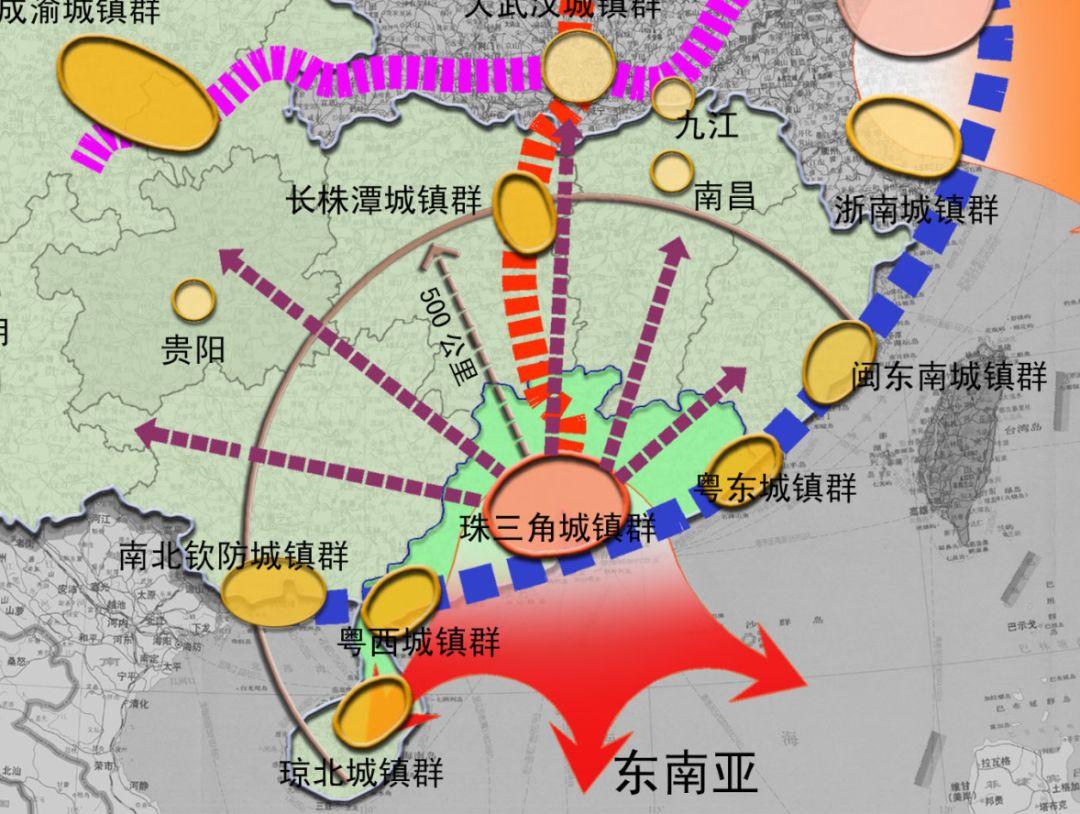

城市群研究要考虑不同空间尺度的反身性问题

目前大多数研究都是孤立地看待某个城市群的发展。以粤港澳为例,比如讨论粤港澳(或者广州的发展),讨论广州对粤港澳发展的影响,讨论广州、深圳、香港对粤港澳发展的影响,但是粤港澳之外的空间力量被忽视了,例如讨论北京与广州、深圳的中央地方关系对粤港澳发展的影响;讨论北京-香港-深圳的关系地理对粤港澳发展的影响;讨论北京与长三角的关系对粤港澳发展的影响;讨论北京-香港-离岸金融中心(开曼群岛、英属维尔京群岛)-深圳的金融流动网络对粤港澳发展的影响。

PART 03

产业转移、不均衡发展和空间修复

1970年代之后,世界经济逐渐进入全球化时代,西方国家的经济危机频发。这一时期,在整个老的工业化世界,城市、地区和国家的经济正经历大量与北大西洋福特主义危机相关的破坏性的社会空间转型,以及跨国公司主导的新的国际化劳动分工的建立。

跨国公司为了追求利润最大化把生产基地从老的工业化国家转移到新兴的发展中国家例如墨西哥、以及后来的中国大陆等等。与此同时西方国家出现了显著的去工业化进程,全球城市开始发展总部经济,一个全球范围内新的核心-边缘模型出现,这就是Peter Dicken的术语“global shift”描述的全球资本主义的经济地理大变革。

《Global Shift》-Peter Dicken

在Ray Hudson新的国际劳动力分工2.0理论中,他考虑了多尺度空间之下的反身性对空间不均衡发展的影响,比如全球层面上新的国际劳动力分工对中国和英美的空间不均衡发展的影响。改革开放之后,由于中国大陆是选择性的融入全球生产和贸易网络,从空间角度讲,就是选择一部分地区先进行制度变革、通过优惠政策先开放一些城市和地区,吸引了跨国公司的入驻和投资,这种经济地理导致了国家内部劳动力的大量流动和不均衡地理发展深化。

图片来源:Economist

Harvey等地理学家研究资本主义的内生性矛盾如何带来资本的全球流动和空间不均衡发展。在城市层面,城市发展战略制定者会鼓励城市中心的复兴和空间绅士化;在国家层面,发达国家的跨国公司会利用空间修复,把剩余资本转移到发展中国家。

某些发展中国家会以出口导向和工业化政策为指导,吸引更多的产业转移和全球资本进入本国城市与区域经济;而在全球层面,全球化带来的是资本的全球流动和经济贸易一体化。某些城市区域国家会采取更有力的制度改革来吸引资本,最终促进新的国际金融中心和全球城市出现。

文章来源丨南粤规划

作者信息丨王晓阳

编辑排版丨中规建业城市规划设计院 信息中心

投稿邮箱丨xjxtd@126.com

About Us

中规建业城市规划设计院(北京)有限公司

为人与空间策划沟通的桥梁

在城市、乡村、景区实践着我们的追求

中规建业城市规划设计院(北京)有限公司

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座

电话:13691099891

欢迎关注“中规建业”微信公众号

原文始发于微信公众号(新土地规划人):「新·思考」多尺度空间下粤港澳大湾区关系经济地理的思考

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展