4区域治理面临的困境

(1)区域生态系统是有机的整体,生态环境问题(如水污染、大气污染)通常具有流动性,跨越单一的行政管辖范围,因此,区域内单个城市的治理很难起到预期效果,如上海黄浦江水污染治理是一个流域问题,上海自身很难完全治理黄浦江污染,必须依靠上下游各个城市的密切合作。

(2) 跨区域或区域内跨行政区污染问题的背后通常反映出区域经济利益的竞争,大气、河流等公共空间,污染治理通常不纳入企业的成本,出于“囚徒”心态,无法避免对公共资源过度掠夺和污染,从而造成“公地悲剧”。此外,由于地方保护主义,环境执法和环境政策通常不能得到有效实施;或者是“自扫门前雪”,尽可能把污染产业安排到下游地区。

(3)“以人为本”的理念和干部的GDP考核制度强化了地方政府以经济建设为中心的执政思维,“发展是硬道理”一味理解为只是发展经济;以致许多城市“招商引资”不考虑或很少考虑生态环境的承载能力,争相引进有较高税收但基本属于高能耗、高污染的项目,导致整个区域环境“一损俱损”。

(4)立法不完备或有法不依与执法不严,导致跨界污染缺乏有效监管。目前国内尚未出台区域尺度的生态环境治理和保护法,由于行政区域和生态区域在空间上很难达到相互耦合状态,跨区域污染和区域尺度的生态保护问题没有可遵循的法律制度做保障。即使目前已有的环境保护法也因地方保护主义未能严格执法。

(5)规范标准不统一,环境执法能力差异大。目前长三角地区16个城市所执行的环保标准也不尽统一,有的执行国家标准,有的执行地方标准。由于标准不统一,导致不同地区执法部门对执法认识的不一致。

(6)缺乏完善的区域协作与监督机制。近年长三角区域16个城市已经形成大气污染防治协作机制,太湖流域也从流域角度开展了水环境的综合治理,迈出了向长三角区域生态环境建设一体化建设可喜的一步。然而目前的大气污染防治协作机构更象一个“应急办”,当严重的雾霾发生时才启动其治理协作机制,缺乏对大气污染治理的长期规划和治理项目的有效监督。太湖流域管理局的功能则集中在水资源的管理和水环境的治理,而生态环境建设是一项系统工程,各个要素之间相互影响,仅靠单因子的治理是不够的,需要从社会、经济和生态复合生态系统的角度,才能实现流域生态环境问题的标本兼治,这需要与流域内各级政府的密切合作,但该机构实施流域监管的权威性有待加强。迫切需要建立长三角区域生态环境建设与监管的综合协调部门。

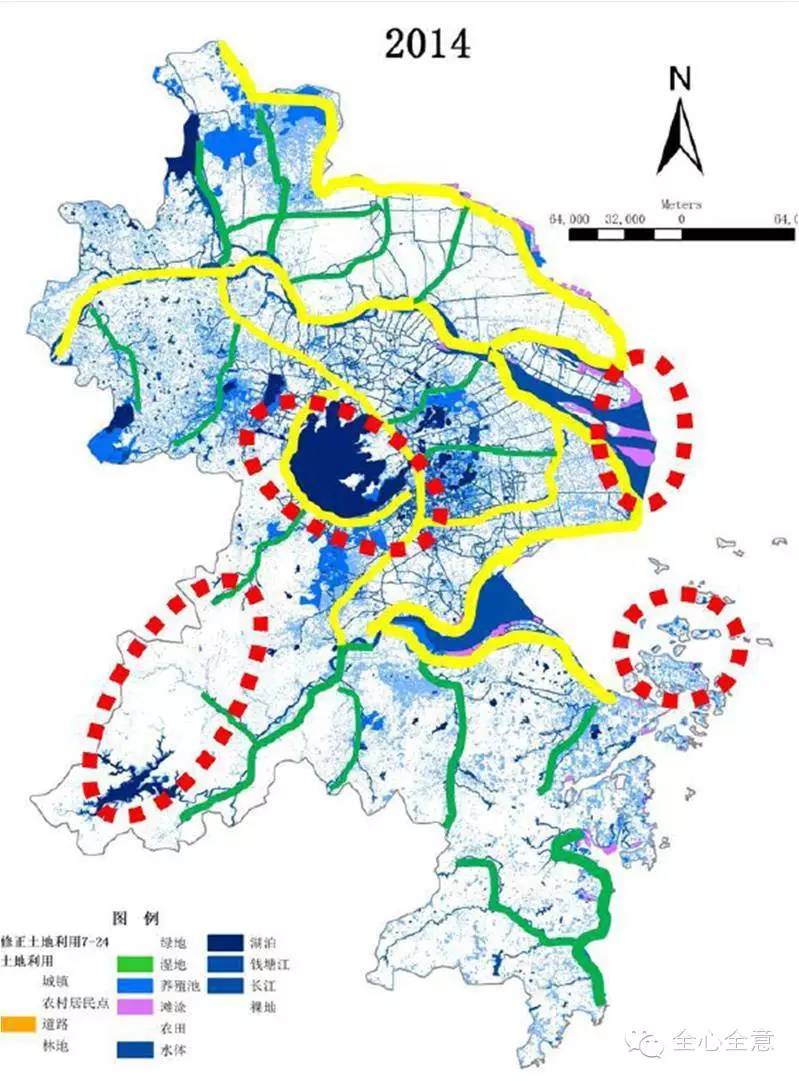

图:长江三角洲的范围

5综合治理对策

1、水环境治理对策

(1)开展区域水污染综合整治规划。区域水污染既有面的特征(太湖流域),又有点线的特点(其他区域),污染和治理的主体存在着明显的空间差异,结合水污染源分布的集中和分散的特点,需要从各自流域角度进行综合整治。做好污染整治的区域规划。

(2)完成长三角区域水生态功能区划分:水环境治理的最终目标是实现水生态的修复,针对区域水生态特点和驱动因素差异,进行整个区域的水生态功能区划分十分必要。水生态功能区和控制单元作为一种新的管理空间单位,是制定“总量控制目标、污染控制措施、环保准入条件、产业结构调整政策、减排重点工程及生态保护措施”等流域水环境分类管理新模式的基本单元,可以为水生态环境管理提供新的手段,将有助于水环境管理和水生态功能恢复。

(3)加快建设“浙西山区水塔”的建议:目前长三角地区省市划分的水源保护区(水源地)349处。其中浙江最多,有253处,主要分布在西部山区;其次是江苏90处,大部分沿长江分布;上海6处,分布在黄浦江上游和长江口。由于太湖污染严重,只有少量的水源地分布在东太湖区域。客观上看,来自于浙西山地水源的水质要优于来自于平原河网的江苏和上海两地;而且平原河网受城市群一体化发展的影响,未来所面临的污染压力仍然很大,河网水质难以在短期内得到有效提升,尽管正在加大区域治理的力度(如上海的大莲湖湿地工程);长江口水质由于受到长江经济带开发、南水北调、咸水入侵等因素的影响,有很大的不确定性。对上海来说,未来水源水质的安全保障是一个巨大的挑战。建议加大对浙西水源地水资源规模和“浙西水塔—大水源地”建设可行性的研究。

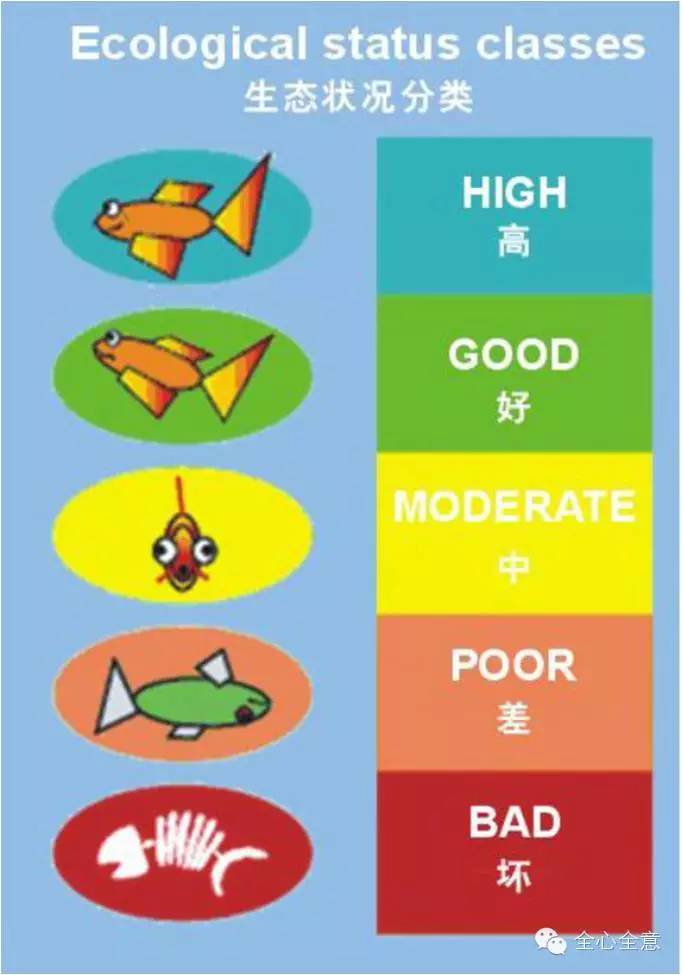

图:欧盟水框架指令的水生态状况分级

2.大气污染治理

(1)推进能源结构清洁化并减少燃煤构成中的污染;(2)严控来自机动车尾气的污染率;(3)加强对化工行业大气污染的重点控制;(4)调整城市布局,减少重污染设施和居民区的近距离接触;(5)从产业结构调整、能源效率、以及尾气排放和工地扬尘等关键环节着手,优化区域大气污染联防联控机制。

3.生态治理对策

(1)区域生态网络建设:加强区域四个生物多样性中心的保护和生态修复:I.长江口咸淡水河口水生和湿地生态系统生物多样性中心,II、太湖湖泊群淡水湖泊生态系统生物多样性中心,III、浙西山地森林生态系统生物多样性中心,IV、舟山海岛及近海海域海洋生态系统生物多样性中心。加快开展区域生态廊道资源的调研、规划和建设:长三角地区应优先规划建设下述生态廊道:滨海防护林生态廊道、沿长江和钱塘江的水源涵养生态廊道、沿太湖的生态缓冲带廊道、沿大运河的运河文化生态廊道,通过这些区域性的廊道与区域生物多样性中心建立有机的联系,与各城市生态网络进行衔接;同时区域生态网络建设要强调通过生态缓冲带将区域内部城市空间进行有效的分割,减少大面积同质生境的无序蔓延。

(2)区域生态红线划分;在区域尺度上统一划分长三角区域生态红线。

图:长三角区域重要生态廊道构建设想

6区域治理一体化协调机制

长三角区域生态环境建设一体化战略的实施必须要有扎实的机制作为保障。长三角区域环境治理的政府协作已走过了十多个年头,协作内容逐步扩大,协作方式日趋多样,协作机制不断完善。在目前长三角区域社会、经济和城市一体化更为密切的新形势下,生态环境一体化建设需要继承发展和创新思路。为此,我们提出以下建议:

1.长三角区域城市应强化“利益共同体”理念,坚持“共同目标、信息共享、监测合作、执法协作、利益平衡、定期协商、循序渐进、市场机制”的原则。

2.在国家环境保护法的基础上,修改完善区域生态环境保护的相关条款,通过人大立法的方式,授权国家环保部在我国的重要功能区,如长三角、珠三角、京津冀等地区,成立具有一定权威性的“区域生态环境保护和建设协调机构”,指导、协调和监督区域生态环境一体化建设。

3.完善相关机制:重点建设和完善以下几方面的机制:

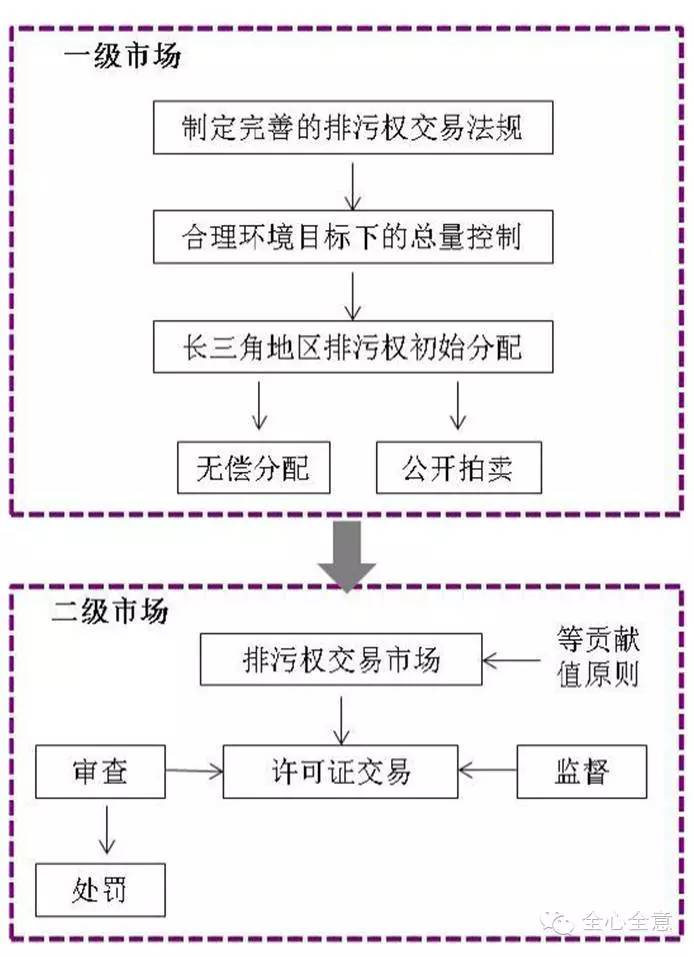

(1)完善排污权交易机制:实现环境容量资源的优化配置。(2)构建区域统一的生态补偿机制:保障上下游享有同等的生存权、发展权,促进区域社会、经济、环境的协调发展。(3)完善水污染纠纷协调机制:实施污染纠纷的税收调控,实现对污染源头的控制,确保污染损害保险制度的建立。(4)构建区域联动的环境监测预警机制:跨界环保部门的联合监测,环保部门与水利部门的联合监测,实现突发事故协调处理,协同应急处理,事故后督察。(5)完善区域信息共享机制:建立国家级信息共享平台,完善跨界省市的信息共享平台和信息共享交流模式,供社会各界监督。(6)构件投资多元化的建设机制,推动环保设施建设和运营的产业化、市场化和投资主体的多元化。(7)构建区域联合执法机制:包括统一监管执法、消除地方保护主义,强化执法手段和环境行政强制执行措施。(9)形成科学的政绩考核制度:将环境绩效评估纳入地方政府政绩考核体系中,将现行GDP和污染状况捆绑公布,约束政府行为;建立包含多种环保指标的综合性的考核指标体系。

图:长三角地区排污权交易构成

4.设立“长三角城市生态环境保护与建设基金”。“基金”可分设“专项研究基金”、“专项宣传、教育、交流基金”、“专项致力基金”和“专项奖励基金”等,由政府出资与企业和社会募捐相结合。

文中内容仅代表华东师范大学的观点

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展