编者按:随着长三角区域社会、经济和城市建设的一体化进程,给区域生态环境治理与建设的一体化既带来了机遇,也带来了挑战,成为摆在长三角区域政府面前的紧迫问题和课题。华东师范大学的研究从分析长三角区域(包括两省一市的16个城市)面临的生态环境和成因入手,判断区域生态环境的发展趋势,探讨了长三角区域生态环境综合治理和协调机制,为区域一体化建设提供建议。本期全心全意分上下两篇介绍该研究。

生态环境是一种重要的资源和公共产品,生态环境的建设与保护具有真正的外部效应,会产生收益的外溢;而生产和消费活动所造成的环境污染和生态破坏是一种负的外部效应,会产生成本的外溢。

区域生态环境是一个有机的整体,区域内和区域间生态环境因子存在着千丝万缕的联系,区域生态环境问题仅靠区域内个别政府难以解决,必须要有全局的观点和系统的措施。上海是长三角区域生态环境的重要组成部分,事实已经证明上海的生态环境问题仅靠自然难以彻底解决,需要长三角区域政府间的密切合作,上海城市的生态安全需要长三角区域整体生态安全才能得以保障。

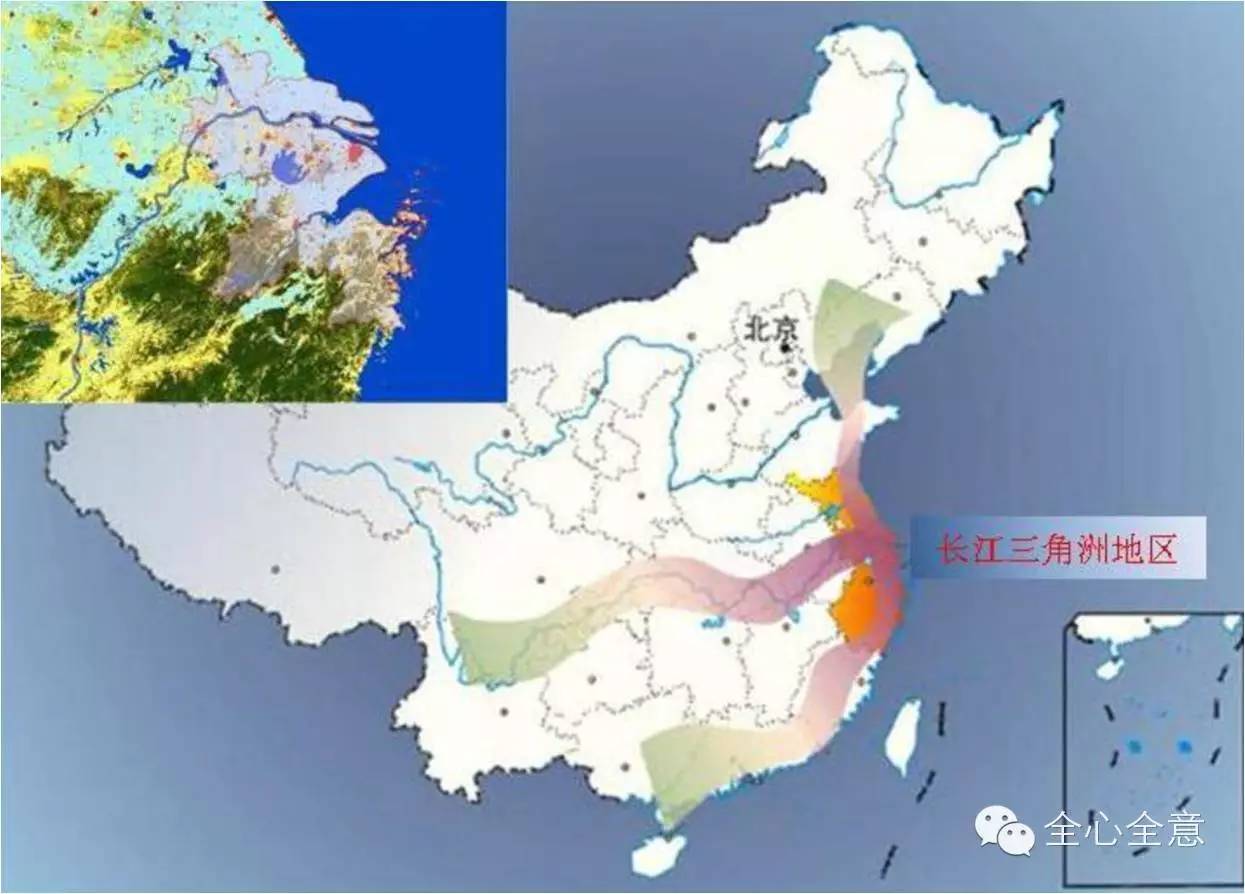

图:长三角的区位

1面临问题

1.区域地表水普遍受到污染,但存在明显的空间差异。具有以下特点:(1)河网水质是西好东差,太湖流域水网以及流经城市区域的河段污染严重。主要超标项目为氨氮、COD、BOD5、溶解氧、总磷、化学需氧量和石油类等。(2)湖泊富营养化加剧。太湖、淀山湖、阳澄湖、鉴湖等区域内湖泊,从60年代以来,受到流域内日益加剧的污染,水质不断恶化,富营养化趋势加重。各湖富营养化空间分异加大,藻华风险增加。(3)河口及近岸海域赤潮频发。2013年夏季长江口和钱塘江河口水域水质属于劣于第四类水质,N、P、溶解氧和化学需氧量等指标严重超标,属重度富营养化区域。长江口及邻近海域富营养化覆盖面较广,富营养化程度比较严重,富营养化比例在70.0%以上。引起近年来赤潮现象频发。(4)跨界水污染问题凸显。根据多年监测的数据统计,太湖流域省界监测断面水质超标率一直在75%以上,其中苏沪和苏浙省界达80%以上,沪浙省界在60%以上。对2014年4月太湖流域省界河流34个监测断面监测的结果,其中仅有5.8%的断面水质达到III类水标准,不达标的断面中,IV类占20.6%、V类占23.6%、劣于V类占50%。

图:太湖流域重点水功能区水质达标情况(2012)

2.区域空气质量整体偏差,污染天气有所回升。具有以下特点:

(1)传统大气污染(SO2、NO2)风险在下降,但酸雨仍呈现出上升趋势;(2)以高浓度细粒子(PM2.5)污染为主的灰霾现象与高浓度臭氧(O3)共存的大气复合污染特征凸显,并呈现日趋严重的态势,2013年长三角区域的污染超标天数中首要污染物为PM2.5的最多,其次是O3和PM10;(3)区域大气污染物分布存在明显的时空格局,以冬春灰霾,春夏秋臭氧以及春夏灰霾和臭氧并存为主要特征;重点污染区域集中在上海、苏锡常地区、浙北地区;尤其在大气污染程度较高的冬春季节,苏南地区处于上风方向,是上海市区污染物主要来源地。

3.生境破碎化严重,生态系统失衡。导致区域生态系统严重退化和生物多样性的降低。主要表现在:(1)耕地面积快速减少,(2)土壤污染日趋严重,(3)自然生态空间不断被压缩,(4)生境破碎化,(5)生物多样性下降,(6)外来种入侵。

2成因分析

1.导致长三角区域水污染的因素很多,主要包括(1)区域城市工业废水和生活污水排放量居高不下,尽管这些废污水经过污水厂处理后达标排放,但排放出的尾水仍含有较高的N、P等营养元素,排入地表水体后,仍然是其污染物质的主要来源。(2)区域内仍有一些城镇和大部分农村地区的生活污水未能收集处理,直接排放到地表水体中。(3)难以控制的城市地表径流污染、农田水土流失、农村养殖污染、大气沉降、水上航运等面源污染,不仅是地表水污染物质输入的重要来源,也是区域水环境难以改善的重要原因。(4)用水结构不合理、水的重复利用率低,民用水一般经初次使用后就直接排放,不仅导致水资源的浪费,也是水污染的来源之一。(5)突发性事故导致的污染物泄露是水污染的不确定因素。 进入河湖系统的污染物逐渐积累,超出其环境容量,从而导致河网水质不断恶化。受污染的影响,河网水生态系统严重失调,其自净能力大大下降,以致地表水环境质量长期无法得到改善。

图:黄浦江水葫芦和浮萍爆发情况

2.大气污染的来源和形成机制比较复杂。目前对长三角区域6种主要大气污染物的排放源及分担率的分析发现:(1)SO2的主要排放源依次为电厂、工业燃烧和工业过程三大类,三类之和占90%以上,其中电厂排放1项占40%以上;(2)NOx的主要排放源依次为电厂、公路运输和工业燃烧,其中公路运输排放1项占20%以上;(3)PM10的贡献源较多,依次为工业过程、工业燃烧、秸秆燃烧、电厂和民用燃烧,其中工业过程排放占20%以上;(4)PM2.5的贡献源为工业过程、工业燃烧、民用燃烧、电厂和秸秆燃烧,工业过程中排放比例最高的是钢铁冶金和水泥砖瓦等建材行业;(5)挥发性有机物VOC的排放源为溶剂使用和工业过程;(6)NH3排放主要来自化肥施用和畜禽养殖排放。 由于大气污染物来源不仅受到区域内,还受到区域外污染源;以及气象条件、下垫面和次生作用过程等因素的影响,其污染大小、空间格局等都表现出较高的复杂性。

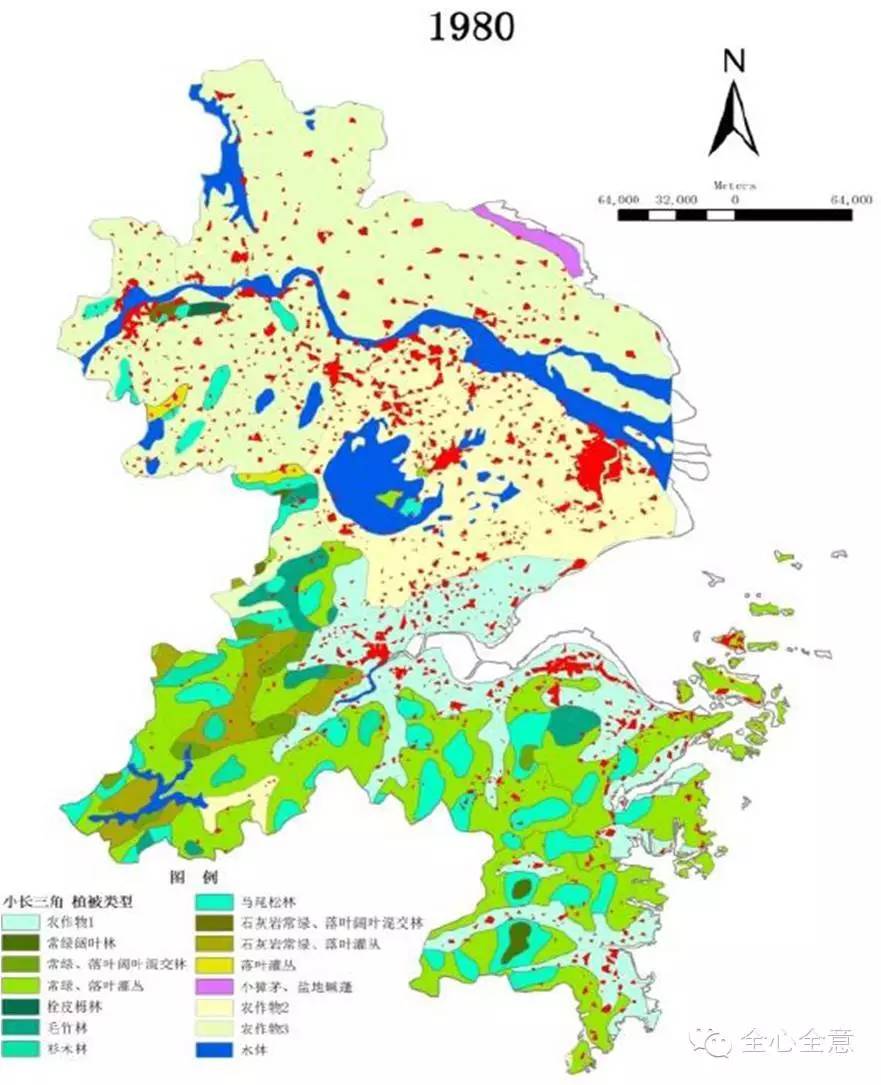

3.生态系统失衡成因。长三角区域生态问题的形成可分为两个阶段:第一阶段,改革开放之前,森林、湿地生态系统转化为农田生态系统。生态破坏主要由“大炼钢铁”、“农业学大寨”等运动发动的大面积的毁林开荒、围海围湖造田等农牧渔业生产所致。第二阶段,改革开放之后,生态系统严重退化,生物多样性降低,生态风险增大。由改革开放之初,林权改革,分林到户导致的林木砍伐,到大力发展乡镇企业,污水直接排放,加上过度的围箱养鱼,使得这些地区的水域普遍受到污染。九十年代,快速城市化、基础设施建设等因素导致自然生态空间包括耕地的面积快速减少,水域空间不断压缩;由于城市人口的过度膨胀,城市工业和生活废水排放量节节攀升,河流,特别是河口和沿海水域富营养化加重,水生生物多样性受到威胁,生态系统退化严重。

图:1980年长三角地区植被分布情况(根据中国植被)

3趋势判断

1.城市工业废水、废气排放的巨大压力依然存在。长三角地区尽管面临着产业结构的全面调整,但未来一段时间内工业集聚和产业集群的规模仍可能扩大,废水、废气的排放量仍将占有很高的比例。同时由于新型产业的引入,一些未知的新污染源的潜在风险不容忽视。

2.城市群一体化和新型城镇化建设带来的生态环境风险。随着国家新型城镇化战略的逐步推进,以及长三角地区城市群一体化建设,区域的城市化水平将不断提高,城镇面积、人口、基础设施建设、机动车数量将快速攀升和扩大;对水、大气和生态环境的胁迫性将进一步增强,生境破碎化趋势将更加明显。

3.产业转移带来的生态环境风险。由下游经济较发达的大城市转移出去的高污染、高耗能的产业,有可能进入经济较为落后的流域上游地区,导致这些生态环境原本较好的区域受到污染,而这些污染又可能通过流域过程反过来再污染下游地区。

4.气候变化的生态环境风险。气候变化(变得更干更热、海平面上升、海水倒灌等),可能从基本面上加重河口城市水资源压力,并且削弱目前水管理系统和基础设施的可靠性,河口水源地将受到严重威胁;而且可能诱发城市灾害频繁发生,进一步恶化区域生态安全形势。同时因气候变化引发的碳排放权的国际角逐将更加激烈,国家碳排放政策也将进一步趋紧。

5.流域开发带来的生态环境风险。长江经济带开发、南水北调工程实施等流域尺度的国家战略,将进一步影响到本已十分脆弱的长江生态系统的恢复,水污染的叠加作用将更加明显,水资源分配也将日趋紧张;这对长江下游地区,特别是长江口水质的维持带来巨大的挑战,未来作为水源地的可行性需要重新论证。

6.跨界污染纠纷事件将逐渐增多。未来区域内各行政区对民生关注的增加,将不断提高对辖域内污染治理的力度,同时也将增加对外来污染的关注和诉求,可能不断引发跨界污染纠纷事件。

文中内容仅代表华东师范大学的观点

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展