2014年度清华同衡规划设计研究院优秀项目评选

第六场:详细规划类项目

项目名称:基于首都创新经济圈下的京外园区建设模式探讨——以辽宁省东戴河中关村科技园区为例

申报所:详细规划三所

项目背景

中关村作为我国发展创新的一面旗帜,其影响力已经由辐射北京扩展到了辐射全国。这要求中关村有更强的创新驱动发展力和更高的发展战略。

中关村与异地共建园区的合作机制主要有两种。一种是第三方开发运营管理模式,一种是飞地经济模式。但是这两种模式都存在一些弊端。中关村必须寻找到更符合国家战略需求和自身能力的区域合作模式。

项目任务

东戴河中关村科技园规划范围11平方公里,包括9平方公里的产业区与2平方公里的生活服务配套区。作为首个京外深度合作园区,项目采用了“政府合作,投资共建,共同开发”的合作模式。中关村下属的中关村发展集团联合了北京清华同衡规划设计研究院有限公司、北京工业大学建筑与城市规划学院和深圳市建筑科学研究院有限公司,与其园区发展事业部一起,从管理机制、金融机制、产业合作、园区建设四个方面探讨新型的中关村跨区域产业合作模式。

规划范围

规划策略

这是一次超越传统规划的顶层设计研究咨询,所以我们在梳理了中关村的管理资源、科技金融资源能带给东戴河新区何种帮助的同时,在产业规划、生态规划、空间规划和投融资规划等具体操作层面,提出“四规合一”的新型规划方式,从专业方面有针对性的提出中关村能为东戴河新区带来的帮助:

1.输出产业培育能力–建立“1+6”产业政策体系

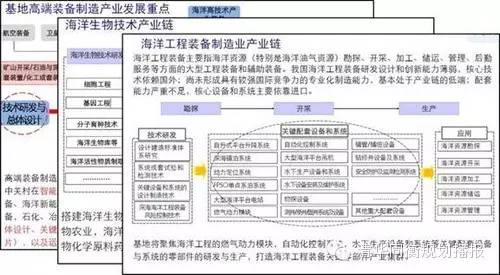

东戴河新区产业基础薄弱,产业聚集程度低,缺乏龙头项目带动。中关村选择自身优势产业,结合国家战略需求、环渤海区域分工需要、辽宁省战略需要和东戴河自身资源优势,对东戴河中关村科技园的产业门类进行选择,并搭建了与中关村产业联盟的对接平台,与首度开放实验室的对接平台,与中关村孵化器-大学科技园的对接平台。

依据东戴河新区东北得天独厚的装备制造业基础、海洋资源优势,确定了包括三大创新产业集群、三大生产性服务业和一大生活服务业的“331”产业体系。

产业门类选择研究

2.输出园区建设标准–提出严格而有弹性的园区用地规划

东戴河新区原有土地利用低效,一些企业过度圈地,一些企业只圈地不建设,发展模式不可持续。本次中关村科技园的建设强调严格控制自持比例,保留一定自持产业用地,应对园区未来产业升级需要。对工业用地新增容积率指标、建筑密度指标的下限控制要求,绿地率的上限控制要求,及亩投资强度的下限控制要求,并将这些要求落实进控规的地块图则,以督促工业企业节约用地,提高工业用地的利用效率。

城市设计总平面图

3.输出吸引人才的能力–给予人才引进政策与生活环境保障

东戴河新区原有城市产业空心化,人力资源困乏,居住环境建设偏重投资度假型。中关村提出人才引进政策,对人才给予一定程度的经费支持,签证、落户、医疗、保险、税收、子女入学优惠,和其他创业资源支持,提供价格低廉的保障性人才住房,满足引进人才的各种生活生产需求。

优良的生活环境保障

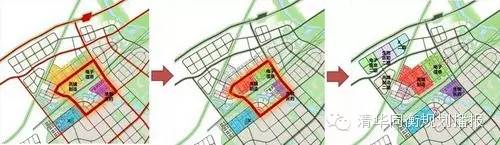

4.输出弹性的开发方法–建设以专业化为核心的新兴产业园区

东戴河新区原为多头招商,单个项目审批,造成产业空间布局混乱,缺乏产业整体引导。中关村科技园的建设考虑到传统园中园控制方式缺乏弹性,通过分期设计解决招商弹性问题。将一次建设一个园区变为一次建设多个园区,每个园区建设一部分的各园区同步建设方案。

开发建设弹性控制

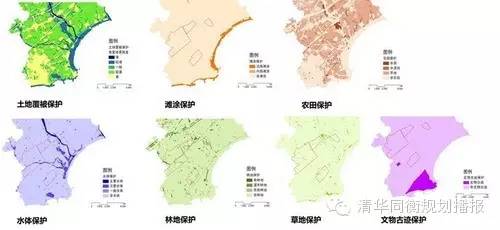

5.输出生态理念–规划与建设门槛适度的生态园区

东戴河海洋资源丰富,已经成为了京津冀地区休闲度假的目的地城市。生态敏感性较高,工业发展需要注意适度的生态门槛。生态规划先期介入,从生态敏感性分析诊断当地的承载力基线。模拟气候环境,确定建筑最佳朝向。预测能源需求,对可再生能源进行评估与利用。通过较高的植林率标准,提升地区碳汇效益。提出一星、二星、三星绿色建筑的覆盖需求。

生态敏感性研究

小结

东戴河中关村科技园的建设,通过重软实力辅助、轻资产帮扶,从七个方面向东戴河新区输出中关村的资源和经验,真正将“授人以鱼”变成了“授人以渔”,摸索出了一条新的区域合作之路。

鸟瞰图

在分析中关村京外园区实践模式的基础上,结合“基地”模式的新理念,充分阐述了新模式中各方优势及合作互补的机制。工作扎实、分析到位、措施得当、方向正确,为中关村京外园区的发展创建了一个“示范”。

思路清晰,以问题需求对比来阐述规划思路,问题导向能快速抓住主要问题,需进一步强化规划的空间落实作用。

该项目探讨研究工作有一定深度,具有重要现实意义,不仅对中关村,同时对相关园区的规划建设也有一定的借鉴价值。

本内容由清华同衡 详细规划研究中心供稿,转载请注明来源与微信号“清华同衡规划播报”

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展