历史文化和城乡风貌,作为人类精神和物质文明的结晶和沉淀,是区域特色形象和实力的集中反映,也是区域内在凝聚力和对外影响力的重要基础。珠江三角洲要实现建设世界级城市群的目标,在传承历史文化与彰显城乡风貌特色方面必先厘清思路,抓住重点,有的放矢。本专题研究由华南理工大学编制,主要回答以下几个方面的内容:

(1)什么是珠三角区域最具传承价值的历史文化特质和城乡风貌特色?

(2)什么制约了珠三角区域历史文化的传承与城乡风貌特色的保持?

(3)如何有效地传承和展现珠三角区域的历史文化与城乡特色风貌?

一、珠三角区域历史文化的源流与城乡风貌的特质

珠江三角洲位于中国大陆南端、是全国第二大河珠江[1]的入海口,“大河如扇广开网脉,异风奇巧八口往来”。国际、国家和本地三重意义,交织于此地。

在国际意义上,珠江三角洲因为滨海而同时成为了海上贸易的大门和海防的前线。从世界其他地域经海洋到达中华帝国的人以及他们所承载的宗教、科学、观念、文化、贸易——当然也有鸦片和战争——等经过珠江三角洲的集散而传播到更为广阔的腹地,可以概括为“北往”。汉时广州已为辐辏云集的一大都会,至乾隆一口通商,国际贸易臻于极盛,“十三行”名震天下。作为世界眼中的“中华南大门”,这种形象的影响,一直延续到新中国的广交会。因为珠三角对于国家海防的重要性,近代的多次海战发生于此,既经历了因攻打台湾岛而实行的清初海禁,也遭遇了拉开中国近代史序幕的鸦片战争,出现了香港、广州沙面等殖民地,刺激了香山、江门等自开埠城市的出现。珠三角是中国近代思想和近代民主革命的策源地,很大程度上是因为这里是中国最先睁眼看世界的地方,也最早引入了西方的城市规划理念、建筑技术和建筑风格。同时,珠三角也成为我国最为重要的华侨之乡,数以百万计的华侨分别前往南洋、西洋和东洋谋生求学,对中国近现代的历程产生了极为重要的影响,也带动了珠三角城市和乡村的发展,产生了开平碉楼与村落、东山洋楼、华侨新村等风貌独特的建成景观。

在国家意义,或者说“北方-南方”关系上,在漫长的历史时期中,不断有大量的人口,从北方翻越五岭进入广东,最终到达珠江三角洲定居下来,可以归纳为“南来”。中原的文化持续不断地通过移民影响着珠三角,虽然不能与“衣冠南渡”相提并论,但对中原文化的保存和坚守使得珠三角反而成为“礼失寻诸野”的蔚然有古风之地。另一方面,在“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的中华帝国时期,尤其是明代中叶以后,朝廷加强了对广东的管治,绝大多数城池建成于明清时期,珠三角不再是“天高皇帝远”的蛮荒之地,而是日益纳入国家的整体体系之中,以致一度成为“金山珠海,天子南库”。

在本地意义上,珠江三角洲从原来的海湾成为河网区,主要发生在明初以前。人为的沉沙造田而形成了今日的三角洲地貌。珠江三角洲的城乡风貌,也是伴随着珠江三角洲的逐渐形成而形成的。广府民系沿水、客家民系沿山、潮汕民系沿海,区域内部的迁徙与流动可以概括为“东奔西走”。城池的建立和乡村的教化,形成了区域内的文化线路和风貌特质。在明清时期的广州府,伴随着快速开垦的,是聚族而居的定居方式,由此产生了大量的宗族村落,在地方信仰和宗族文化的共同影响下,庙祠、宗祠、民居和它们之间的关系共同形成了今天珠三角乡村地区最为常见和最具特色的风貌。

1、从海上丝路起点到世界级城市群的区域历史

珠三角的区域历史,可以概括为四个时期:

明清以前(-1367),以广州为孤点,作为海港和商业都会,沟通中外;

明至清中叶(1368-1839),在通商口岸地位进一步强化的基础上,广州周边的府县镇村体系,在珠江流域开发垦殖中充实成型;

近代(1840-1949),鸦片战争和殖民奠定了穗港澳三角格局,催生了大批华侨,而华侨随后又推动了三角洲城乡的全面近代化,最终对全国革命和建设产生深远影响;

现代(1949-):在积极承接全球产业转移的过程中,香港成为世界城市,深圳崛起成为重要区域城市,珠三角乡村地区成为世界工厂。珠三角城镇组群化、交通网络化,城乡日益一体化,世界级城市群初具雏形。

2、从凝聚地域特色到引领时代潮流的区域文化

珠三角的区域文化可以概括为,传统时期以广府为主导、融汇客家、潮汕的地域文化,和近代以来自立图强、务实开放、敢为天下先的时代精神。

3、珠三角的城乡特色风貌

珠三角的城乡风貌特色可以概括为:以密集河网为基础、依山面海的自然风貌,和以水乡为基底、发达工商城镇成网铺展的人工风貌。

其中,江河水系是珠三角历史上最为重要的交通廊道和文化廊道,对珠三角城乡特色风貌起着结构性作用。西江、北江、东江、西枝江、增江、胥江等河流在珠三角汇集出海,形成了四通八达的网络。人民逐水而居,地区也因水而兴,城市、墟镇大多选址于河流的交汇处。龙母、北帝、水官等地方信仰,也反映了水对传统时期珠三角地区社会经济生活的重要意义。

二、珠三角历史文化遗产保护现状和问题

“仓廪实而知礼节”。随着经济社会的快速发展,珠江三角洲地区的自然和历史文化遗产保护也日益得到重视。截至目前,在珠三角地区内,获认定的自然和历史文化遗产至少包括:

世界遗产:1处(开平碉楼与村落)。

历史文化名城:国家级4个(广州、佛山、肇庆、中山),省级4个(东莞、惠州、新会、平海)。

历史文化名镇:国家级8个,省级8个。

历史文化名村、传统村落:国家级历史文化名村13个,传统村落33个。省级历史文化名村30个(部分升为国家级),古村落30个。

文物保护单位:国家级文物保护单位59个,省级文物保护单位249个。

历史建筑:有三个城市公布了历史建筑或优秀历史建筑(中山、佛山、广州)。

非物质文化遗产:国家级45项。

国家级风景名胜保护区6处(肇庆星湖风景名胜区、西樵山风景名胜区、白云山风景名胜区、惠州西湖风景名胜区、罗浮山风景名胜区、梧桐山风景名胜区)。

国家级森林公园9处。

省级森林公园166处。

遗产数量之多、层次之高,反映了珠三角历史文化遗产之丰厚和密集,但保护工作的进展与遗产保护的要求仍有距离:

(1)保护对象仍然偏少,特别是在一些经济相对欠发达地区,历史文化遗产被视为发展累赘,申报积极性低。

(2)保护体系尚不完备,一些名城缺少历史城区、历史建筑等关键层次。

(3)保护规划难以出台,或是审批过于漫长,或是编制组织不及时,制约着保护的实施管理。

(4)保护管理难以落实,破坏历史文化遗产的事件屡有发生。

三、遗产保护面临的主要挑战和机遇

1、挑战

(1)“规划性破坏”的矛盾仍然突出,旧城的高密度肌理特色在改造中迅速丧失,新区、新村建设则缺乏特色,“千城一面、千村一面”。

(2)土地管理失灵,城乡建设无序蔓延,“城不像城,村不像村”。而在“三旧”改造、传统村落保护等一些具体场合,土地制度、政策又与遗产保护存在一定矛盾。

(3)历史文化遗产保护和管理的制度支撑不足,权责体系尚未完善,影响保护积极性,甚至发生蓄意破坏行为,造成恶劣的公众影响。

(4)资源缺乏区域整合,利用方式同质、低端。既缺少对历史的真正了解,也缺少创新精神,多地政府推广的是意象化、脸谱化的传统“岭南”。

2、机遇

(1)对历史文化遗产和特色风貌的价值认知,无论是从人文角度还是从发展战略角度都日益清晰,社会各方共识也不断凝聚。

(2)全面深化改革、鼓励制度创新、依法治国的氛围正在形成。

(3)大拆大建的经济社会成本越来越高,客观上有利于文化遗产和传统风貌保护。

五、政策建议

1、明确遗产保护区的规划技术“特别政策区”属性,避免“规划性破坏”。

在历史城区、历史文化街区、历史文化名镇名村、传统村落的保护范围内,道路宽度、建筑密度、建筑退让、建筑间距、绿地率等对风貌有重要影响的控制要求,应由保护规划具体研究确定,不再遵循通用性的规划技术管理规定。原有控制性详细规划必须根据保护规划进行修编。较大的历史城区,应根据保护需要,制定专门的规划技术管理规定,指导区内规划编制和建设活动。

2、协调土地管理与历史文化遗产保护的关系,化解潜在的政策矛盾。

为防止“三旧改造”地段内有保护价值的历史文化遗产被拆除,应将历史文化遗产调查纳入“三旧改造”的法定程序并前置,作为项目审批依据。

为夯实乡村历史文化遗产的保护利用基础,针对历史文化名镇、名村、传统村落的宅基地管理具体问题,应尽快研究制定相关的确权和补偿政策。

3、理顺历史文化遗产保护制度的权责利分配,从根本上调动保护积极性。

历史文化遗产的保护,应以修缮资金为抓手,加大财政投入,吸引社会资金,针对不同权属的特点制定相应的修缮资金使用办法,优化资金申请流程,扩大受益面,加大对日常轻微修缮的支持力度,对表现突出的保护责任人实行奖励。

历史文化遗产的利用,应以制度建设为抓手,对历史文化遗产的活化方式、限度和流程进行合理规范。在此基础上,尽量减少干预,让历史文化遗产的社会经济价值得到积极而充分的实现。

图1:国家级与省级历史文化名城、名镇、名村、街区分布图

图2:中国传统村落、广东省传统村落分布图

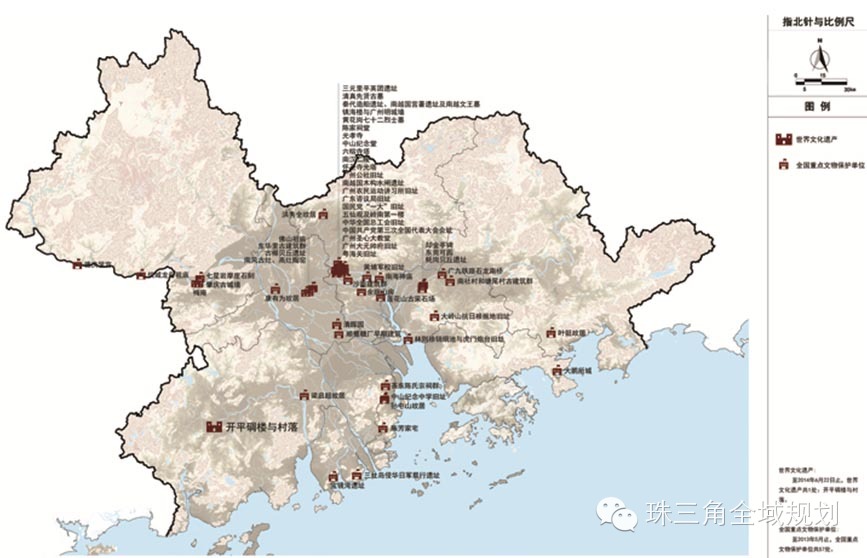

图3:世界文化遗产、全国重点文物保护单位分布图

图4:珠三角地区的非物质文化遗产分布现状

[1]按流量计,数据来自中国科学院遥感应用研究所2012年

非首都功能疏解与京津冀协同发展

非首都功能疏解与京津冀协同发展