提到上海,人们常会联想到今年热播的电视剧《繁花》中行人摩肩接踵的南京路步行街、高耸入云的外滩摩登大厦群、中西合璧的石库门建筑……其实,这些仅是这座超大型城市的半面风情。

在占上海市近六成面积的郊野乡村,田埂阡陌、湖荡连绵、水路蜿蜒、风卷芦苇、荷叶田田,形态各异的村落散布其中,呈现出自然生态与江南风情融合的空间风貌。

今年3月,上海市委常委会审议通过《上海市特色村落风貌保护传承专项规划》。该规划首次提出“沪派江南”的概念,代表了上海这座城市源远流长的文脉,其内涵包括了自然水田格局、村域聚落形态、民居建筑及非物质文化等多种元素,是上海千年来文明形成、变化和演进的轨迹与印痕。作为规划的编制单位,上海市规划和自然资源局相关负责人介绍,预计到2027年底,一批具有“沪派江南”特色的风貌保护传承示范样本将在上海郊野形成,向世人展示更为丰富、和谐、独具魅力的上海文化风情。

关键词:#乡村风貌保护# #城乡协调发展# #“沪派江南”#

今年年初,热映的电视剧《繁花》让海派文化强势“出圈”,带火了一整条黄河路文旅产业和上海特色餐饮,话题度热烈持久。

由红色文化、海派文化、江南文化共同孕育的文化脉络是上海深入推进国际文化大都市建设、打造人文之城的最大底气和重要资源。其中,中共一大会址作为中国共产党的诞生地、初心始发地、伟大建党精神孕育地,是红色文化的“C位”“顶流”。但是,作为长三角地区共同基因纽带的江南文化,是上海历史文脉最自然、最本底的一部分,却似乎缺少了一些让人印象深刻的空间载体。

上海历来是海纳百川、江南繁荣之地。漫漫历史长河中,先民们在这片土地上生活了6000年,建城已有700多年,最早的大港可追溯到一千年前的青龙港。

人们常说,“中国百年看上海”,但在百年之前,上海的文明自有其绵延不绝的源头且从未失落,只是随着时代的变迁和城市化进程的加快隐匿在水乡故道古村中。

吴淞江、黄浦江浩浩荡荡、日夜奔流,千百条支流如脉动的血管,滋养生息一片土地。江南水乡的小桥流水人家、浦江上游的“九峰三泖”、江南民众的历史文化遗存和风土人情是根植于这片土地上的“自然基因”。

这种基因,在繁华喧嚣的城区留下了带着“浜、泾、浦、塘”这些河道水网记忆的老地名以供纪念,成为上海人文气质中不可或缺的鲜活印记。

为加强城乡自然和人文环境整体保护,促进“滩水林田湖草荡”蓝绿空间和谐共生,彰显上海乡村特色,《上海市特色村落风貌保护传承专项规划》(以下简称《专项规划》)中首次提出“沪派江南”的概念,代表了上海这座城市源远流长的文脉,它的内涵包括了自然水田格局、村域聚落形态、民居建筑及非物质文化等多种元素,是上海千年来文明形成、变化和演进的轨迹与印痕。这意味着上海特色村落风貌保护不再囿于建筑个体的层面,而是将视野延伸到更为辽阔的自然基底、悠久的历史脉络以及深厚的非物质文化遗产。

“上海的郊野地区水乡特点鲜明,江南特色突出,滨海成陆演变特征浓厚,横塘纵浦、盐田灶港、泾浜滩场……所谓沧海桑田,人间一隅。保护好传承好这具有浓郁江南文化、水乡特色的自然肌理、村落风貌,是我们的责任。我们必须着力保护好上海的传统文化,构建沪派江南的风貌体系、空间脉络、自然要素、人文特质,赓续滨海江南的基因,打造文化自信的上海样本。”上海市规划和自然资源局党组书记、局长张玉鑫说。

自2014年起,上海大规模的乡村调研已开展了十年。其中,由上海市规划和自然资源局组织的系列乡村调研,最终形成了《上海江南水乡传统建筑元素普查和提炼研究》《上海市郊野乡村风貌规划设计和建设导则》等成果,出版了《上海乡村传统建筑元素》《上海乡村空间历史图记》等图册,积淀了丰厚的历史学、建筑学、社会学史料基础。

近年来,随着上海城市群高速发展扩张,水田林路村的村域格局和聚落肌理缺乏系统化的保护与传承措施。乡村自然空间和历史民居文化不可避免地急速衰落演变,乡村的自然空间特色面临挑战。如果不重视保护传承,大量代表江南农耕文明的优美湖荡、圩田将被填埋和改造。自然肌理消失之后难以复原,因此,文化资源的保护传承刻不容缓。

2023年夏天,一支近300人的风貌普查调研队伍再次集结,对上海境内的特色村落风貌进行了一次深度大普查。这支包括4个空间规划团队、4个建筑设计团队、3个高校团队和测绘团队以及乡村责任规划师团队的队伍足迹遍及全市9个涉农区、108个镇、1556个行政村,通过1600多场座谈会、4000多名村民访谈和5万多张摄影资料,系统性梳理了全市村落民居文化资源,对村域空间、聚落肌理、传统建筑风貌、历史文化特征以及乡风民俗、传统手工等非物质文化遗存进行重点排摸,深入挖掘具备本土特征的典型村庄聚落、乡村传统建筑和自然文化遗存,形成珍贵的保护与利用目录。

这些来之不易的一手资料,最终汇聚成《专项规划》。这种上海本地特色的江南风貌,在十年的调研沉淀后,终于在专项规划中有了自己的名字——“沪派江南”。“我们以郊野乡村地区‘滩水林田湖草荡’蓝绿空间为基底,追溯乡村空间历史脉络,提炼具有典型辨识度的‘沪派江南’空间意象表达,识别构建了‘六域、八脉、十二意象’的上海乡村风貌空间结构。”上海局乡村规划处副处长田峰说。

“六域”是指上海乡土空间中最具特色、最具识别度的六类地貌特征域片,分别为湖沼荡田、曲水泾浜、河口沙岛、滨海港塘、泾河低地、九峰三泖域片。这是“沪派江南”水乡肌理及周边共生乡土要素构成的空间地域,彰显上海乡土空间典型风貌特征和景观意象。如中国第三大岛屿崇明岛,属于典型的河口沙岛域片,充满广袤疏朗的海岛意境。而水系丰富的青浦区,则更多呈现出湖沼荡田的域片特征,展露江南水乡的天然胜景。

“八脉”是指长江、黄浦江、苏州河(吴淞江)、金汇港、大治河、蕴藻浜、浦东运河和油墩港等八条主干水系,这是串联六大域片、塑造十二分区意象风貌特征的骨架主脉。位于奉贤区的金汇港北接黄浦江,南通杭州湾,与东西向跨越闵行、浦东新区的大治河成直角,共同形成了滨海港塘域片的脉络,孕育出河港交错的原野妙境。而北接浦东新区、南到奉贤的浦东运河穿越大治河入海,河网纵横,水土共生,郊野乡村与自然生态交互影响,又营造出了肌理形态各异的多种乡村风貌意象。

在“六域”基础上,对应不同的乡村风貌肌理形态片区,“沪派江南”进一步提炼细分出珠链、纤网、星络、鱼脊、螺纹、横波、年轮、羽扇、川流、疏枝、棋盘和峰泖等“十二意象”,明确了各区域风貌保护的重点。比如,青浦区青西地区的湖群岛田布局可追溯至明清时期,其核心风貌特征是“湖荡珠链、岛村镶嵌”,正如珠链。奉贤区东部地区的滨海港塘布局则因海潮涨落的侵淤作用逐渐形成垂直于海塘的枝丫状潮沟,田地肌理多边而不规则,村庄稀疏散落其中,正如“羽扇簇群”。

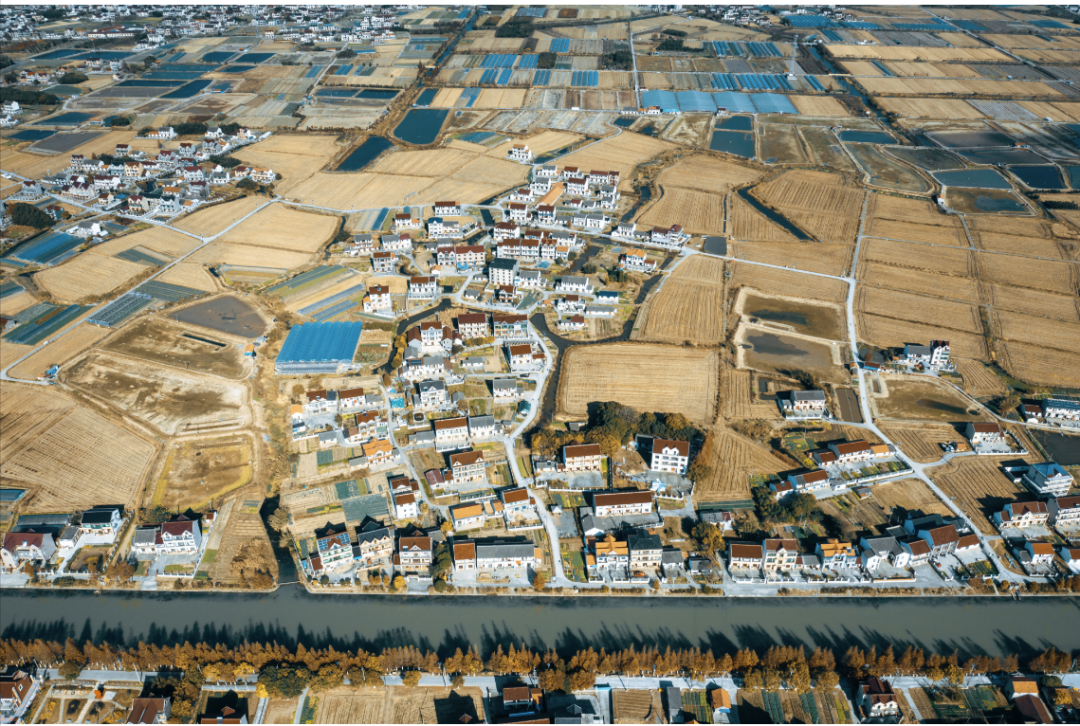

上海市青浦区金泽镇爱国村地处珠链型风貌单元,呈现珠链水乡风貌特征。上海局供图

上海市青浦区金泽镇爱国村地处珠链型风貌单元,呈现珠链水乡风貌特征。上海局供图

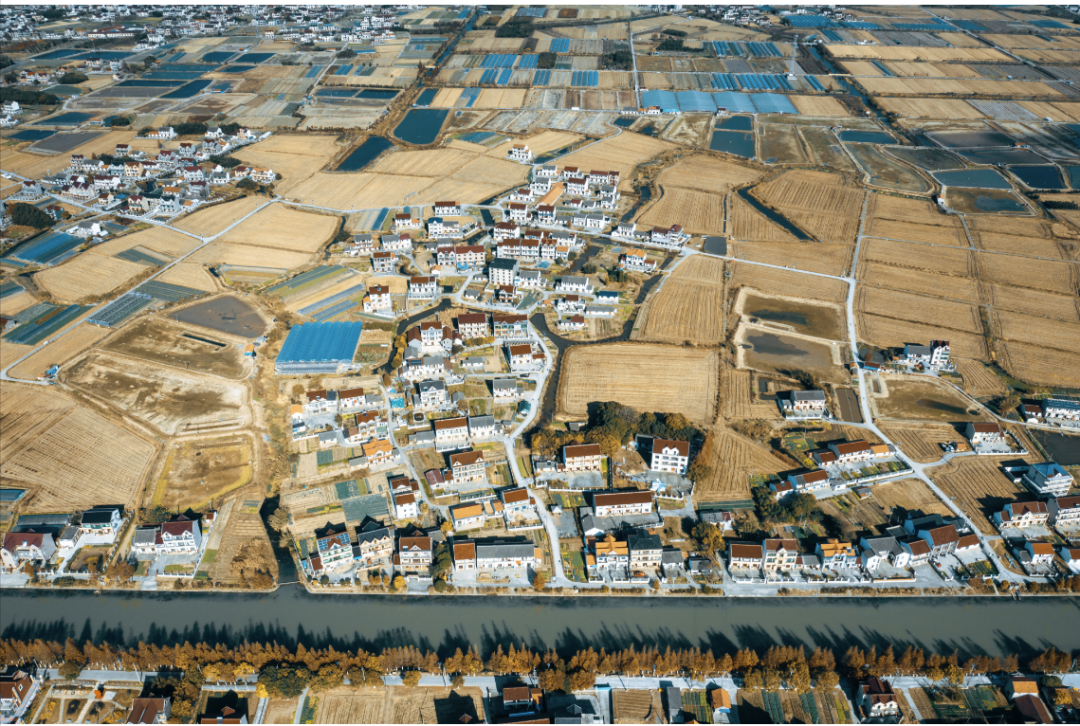

上海市奉贤区四团镇渔洋村、五古村地处羽扇型风貌单元,呈现沙滧鳞田的风貌特征。上海局供图

上海市奉贤区四团镇渔洋村、五古村地处羽扇型风貌单元,呈现沙滧鳞田的风貌特征。上海局供图

“‘沪派江南’以水为主线,读懂了水脉,才能读懂上海独特的乡村风貌,才能知道我们到底需要引导保护哪些核心风貌。”田峰表示。《专项规划》在提炼识别特色风貌的基础上,统筹划定了148个乡村风貌单元作为特色村落、沪派民居和传统文化保护传承的空间载体,实施多层次、分区域的规划控制和设计引导。

在高密度、高强度、快速发展的超大城市中,有人担心随着城市功能的不断提升,乡村风貌是否面临消解?城市化、城镇化加剧的当下,如何实现人与自然的和谐相处?

为了更好统筹“城”与“乡”,上海不少涉农区都在因地制宜、进行探索。其中,金山区朱泾镇待泾村探索农村集体建设用地直接作价入股,造出了上海最大的花海主题生态园。该生态园成了当地旅游的一块金字招牌,游客们接踵而至,村民也走上租金、股金、薪金、现金、保障金的增收之路。奉贤区庄行镇创新循环农业和自动化育秧作业,金山区廊下镇推行大数据养猪场及“种养结合”循环利用,让科技创新与农业发展深度融合,以产业振兴助推乡村振兴。

上海市金山区新元村一隅。上海局供图

上海市金山区新元村一隅。上海局供图

保护和发展乡村,首先需要了解评估,进而挖掘特色。“沪派江南”能否再造一个乡村版“繁花”?

“这些尝试既是必要的,又是可能的。”作为这次乡村风貌普查的项目负责人,上海市城市规划设计研究院乡村分院院长陈琳给出了肯定的回答。陈琳认为,深入挖掘和再认识乡村的历史资源和文化魅力,是“人民城市”建设的题中应有之义,不仅能重新加强城乡地区的文化链接,为城区无法抒怀的乡愁找回记忆中的故土意象,为高度发展的大都市留下一片自然栖息地,更能激发乡村振兴的活力,让乡村之根为城市发展提供创新土壤和文化资源。

“识别、保护和传承特色村落风貌,是上海乡村振兴进程中刻不容缓的重任。只有乡村真正认识到自己的独特魅力和优势资源,才能找准振兴的发力点。”上海局乡村规划处处长顾守柏说。

上海加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市,是一场创造性探索,将赋予中国式现代化生动的实践内涵,进而向世界展示中国式现代化的光明前景。

郊野乡村的文化复兴,同样是这场伟大探索的重要内容之一。据介绍,上海将以区级政府为责任主体,强化市级部门协同,通过“三师(责任规划师、责任建筑师、责任评估师)联创”设计、各类政策叠加、各项行动汇聚、强化公众参与,以三年为周期,有序开展乡村特色风貌保护传承的试点营造。

如今,身处上海的人们正见证着浑然天成的湖荡、河道、良田、村池、民居再度鲜活,特色村落成为文化共鸣的风景。大家会发现,历史正以自己的方式与当下形成人文互动,文脉和人文底蕴愈发清晰。这些切身感受的背后,是中国式现代化的崇高追求,人与自然和谐共生,物质家园与精神家园相协调。

顾守柏说:“无论发展变迁,每一条河都有它的历史,每一片瓦都有它的故事,每一个村都有它的独特人文魅力。城市高速发展的步伐中,我们希望依然望得见星空,听得见蝉鸣,记得住来路。”

转载请在醒目位置标注来源:i自然全媒体

i自然投稿邮箱:mnrnews@163.com

电话:010-68047618

原文始发于微信公众号(i自然全媒体):传统村落,何以承载“沪上风情”

上海市青浦区金泽镇爱国村地处珠链型风貌单元,呈现珠链水乡风貌特征。上海局供图

上海市青浦区金泽镇爱国村地处珠链型风貌单元,呈现珠链水乡风貌特征。上海局供图 上海市奉贤区四团镇渔洋村、五古村地处羽扇型风貌单元,呈现沙滧鳞田的风貌特征。上海局供图

上海市奉贤区四团镇渔洋村、五古村地处羽扇型风貌单元,呈现沙滧鳞田的风貌特征。上海局供图

上海市金山区新元村一隅。上海局供图

上海市金山区新元村一隅。上海局供图

规划问道

规划问道