“城市既是剧场又是舞台,六本木真正意义上提供了一天24小时一年365天充满生机活力的城市环境和舞台。”——六本木项目策划人 森稔

2015年1月下旬起,408研究小组10位成员正式开始日本的轨交综合体实地调研考察工作,第一站首都东京,而六本木新城又是东京的第一站。接下来的两期微信里,小编带领大家穿梭几个世纪回眸六本木的“前世今生”。

上篇

多元东京,耀眼新城

东京是快速成长的全球性城市,同时也是人口最为稠密、经济增长最快的亚太地区的全球性城市,东京中心区的发展模式采用了老中心区与多个新中心区分层次并进策略来适应快速城市化的发展需求。

为制止市中心区商务办公功能高度集聚的过度畸形发展引发的地价、交通、环境等问题的加剧,1958年东京政府选择在市中心西侧的地铁交通枢纽地区新宿建设商务办公型副市中心区。新宿地区的开发在90年代初全部建设完毕,地下连通系统完善,成为东京的国际商务办公集聚区。除了对东京旧城区的新宿地区进行再开发外,又陆续对其他一些旧城区,如千代田区的银座和丸之内;涩谷区的原宿、惠比寿和代官山;港区的六本木和汐留等地区进行了再开发。

其中,六本木地区的开发及六本木新城的建成是“创造力新都会”风潮下的一次伟大实践,其成就令业内人士惊叹。日本城市专家认为,在改变传统东京的平面密集城市构造方式之外,六本木新城的贡献还在于——自从拥有了摩天大楼,高层建筑群街区以来,从曼哈顿到香港岛,它们莫不以非常刚性的钢筋水泥形态出现,而同样垂直密集构成的六本木改变了这一切,它们的垂直密集只是为了给公共空间的活力提供足够多的土地空间。这些空间正好就是他们最大的社区商业号召力。项目策划人森大厦(Mori Building)公司的森稔社长的措辞也许让人感觉迂回,他说“城市既是剧场又是舞台”。这里随处可见体现这一理念的设施,整个街道如同一个巨大的媒体。

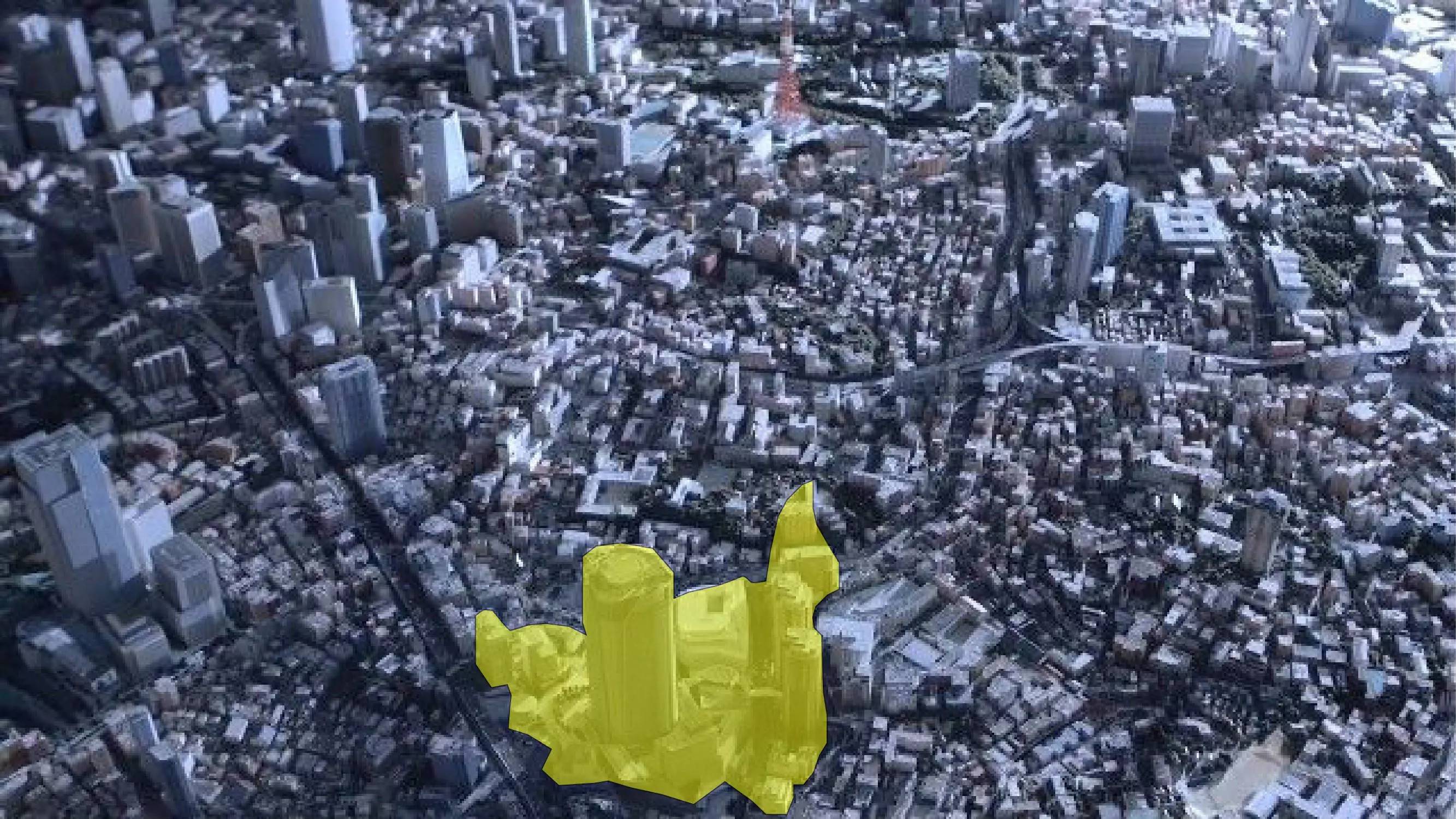

六本木地区位于东京都中心区,建成后的六本木新城总占地面积11.6平方公里。这里在开发前原有500户住家,多为旧式的木结构房屋,密集地连接成一片,每逢地震或火灾,狭小的空间不仅逃生不易,就连救护车都无法进入。成立于1959年的森集团(Mori Building Co., Ltd.)决定引入法国的建筑手法,以概念式的文化中心为诉求重点,针对六本木原有特色加以设计,营造出一个全新的未来城市。2000年号召来自世界各地的顶尖设计师参与设计,全部工程于2003年4月完工。

这个项目不仅是日本民间在国内最大规模的再开发项目,其规模创造了日本现代城建史上的新纪录,而且在动迁难度上也算是首屈一指:开发商、房地产界巨擘森建筑股份公司用了长达17年的时间,才一一说服当地的400户土地所有者转让土地,搬出他们建在狭窄街巷两边的老式木屋。该项目总投资额为2700亿日元,预计要20年左右才能收回投资。森稔社长曾经感慨地说:“六本木新兴商业区不仅可以满足衣食住行的需要,还将成为一个集工作、学习、娱乐等功能于一体的‘精英城’。以往的高楼由于大都面向企业因此未能实现衣食住行一体化。我们希望六本木新兴商业区能够成为城市改造的模式,并以此作为一个契机来改变城市面貌。”他们的宣传口号是“One and Only”。

“六本木”溯源,今昔繁华地

江户时代六个皆有“木”姓氏的家族在此建房居住,分别为青木氏、一柳氏、上杉氏、片桐氏、朽木氏及高木氏。后来此地便成了“六本木”地名。六本木在江户时期是诸侯官邸聚集的区域。

二战期间,六本木一带设有军事设施。二战日本投降后,设施被美军接收,此后附近逐渐开设了为外国人而设的商店与饮食店。其后附近又开设了多间电视台,如朝日电视台等,加上外国使馆的设置,六本木遂演变成酒吧、夜总会等夜店等林立的繁华地区。

1960年代后半期开始,以外国人与较富裕的日本人为对象的迪斯科舞厅开始在六本木开业,吸引不少外国人、艺能人与传媒工作者在此消遣,被称为“野兽会”的社交场景。

1980年代后期,各式最新潮流的舞厅如雨后春笋地在这里冒出,上演着熟男熟女多姿多彩夜生活,以及外国人夜晚放纵豪游戏码的六本木,是东京不羁夜的最佳代表。1980年代后期,泡沫经济高峰时期,迪斯科数目有数十家之多,但其后经济泡沫爆破,部分迪斯科结业。近年来由于特种行业的聚集,六本木一带的治安亦逐渐变坏。

2003年,大型再开发复合都市地带六本木新城完成,让六本木呈现新的面貌,演变称为办公室及高级消费场所林立的地区。同年的4月末至5月初的黄金周期间,它吸引了265万游客;此后不到2年的时间,六本木新城已经成为日本东京著名的购物中心和旅游中心,成为日本及海外游客的必访之地。

2007年年初,国立新美术馆和东京中城相继于六本木完工启用,使六本木跃升称为东京重要的中心商务区之一。

“迷宫”六本木,生活聚集场

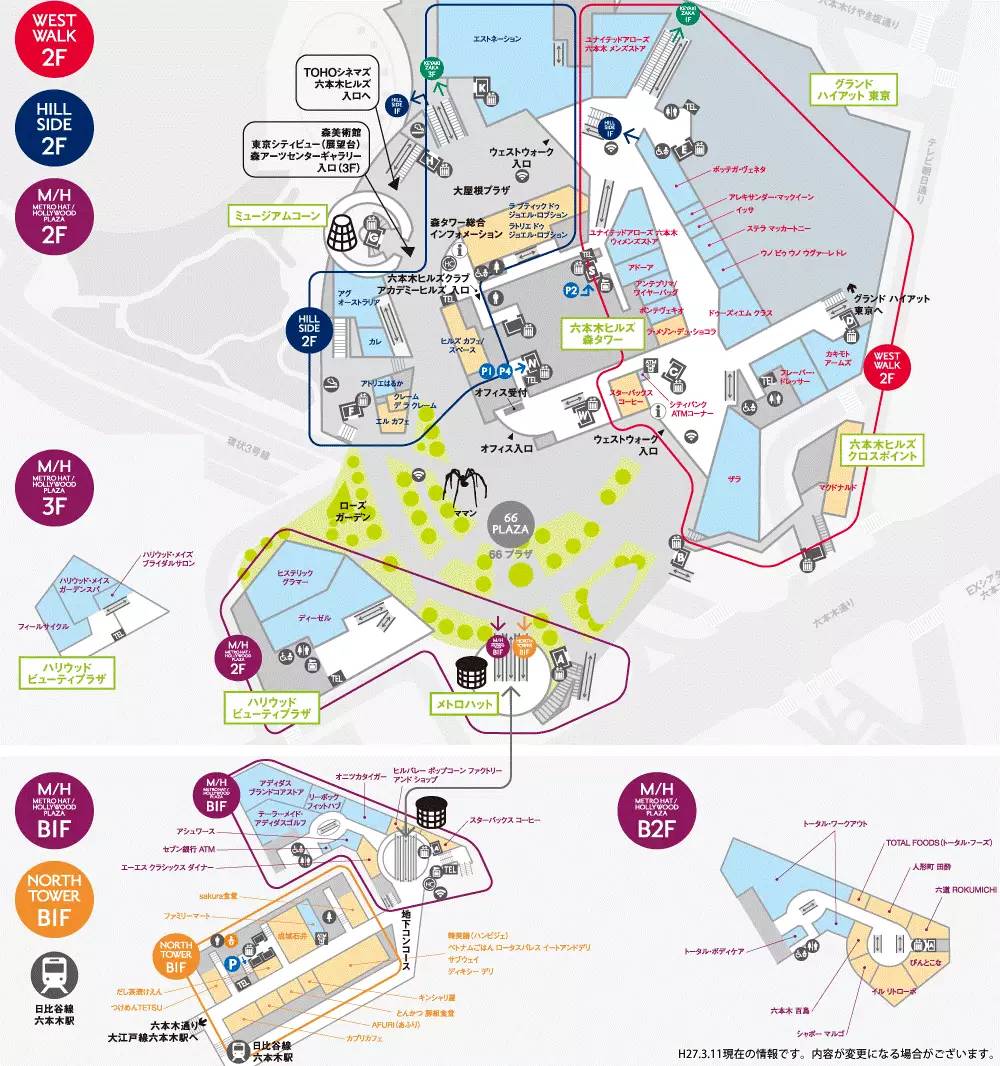

1月23日晚9点左右调研小组进场开始分组预调研,一个钟头参观下来,发现我们这帮受过建筑学专业教育的建筑师根本无法进行空间定位,更无法在平面图纸上准确标示特征点的位置。

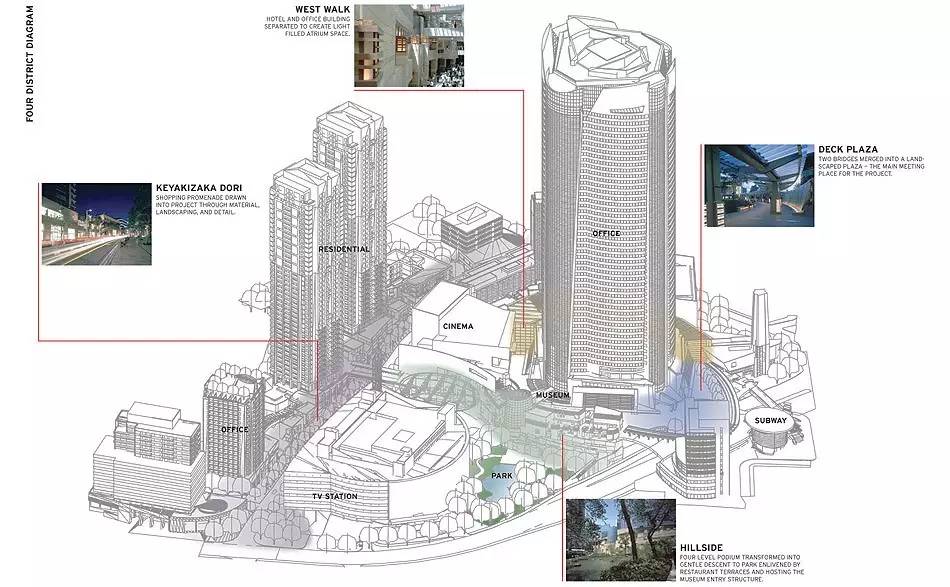

六本木主体建筑(森大厦、WEST WALK、HILL SIDE等)的布局几乎是不合建筑逻辑的:超过7万㎡的建筑空间由四栋不同的高楼、多维裙房和多层次的通道构成,看上去就像是超现实主义画家勒内·马格里特1的作品一样。据称,在六本木新城内部,没有人知道怎么从A点到B点,即使有地图也无法彻底弄清路线。

无论是否有意,这栋迷宫一般的复杂建筑模仿了东京的老城区的样子。这不正是“场所感”的营造,本地居民生活的记忆唤起和生活方式的再塑造吗?美国著名商业建筑设计公司捷得建筑事务所最擅长的“场所营造”建筑理念在六本木新城再次超强发挥。

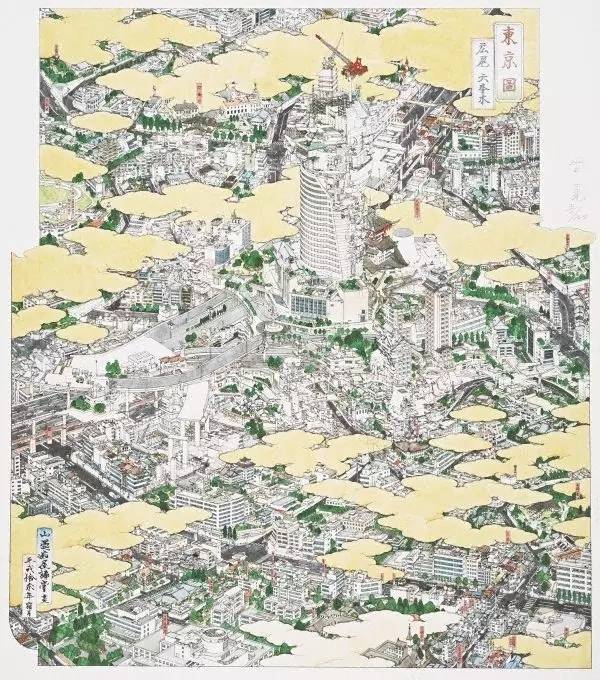

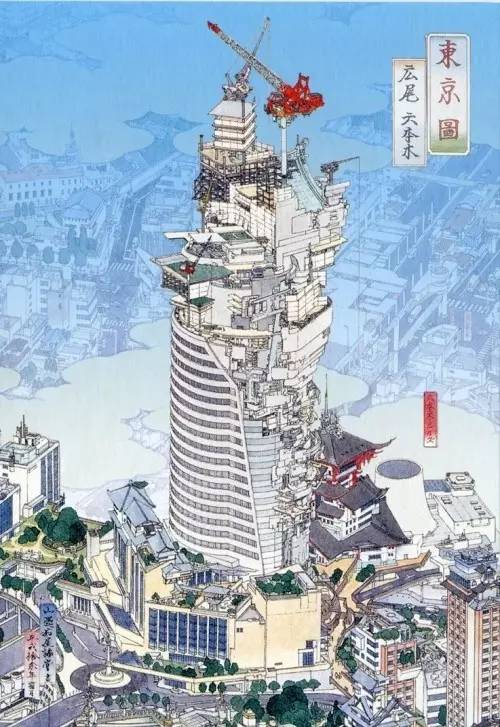

为何说六本木是一座“迷宫”?先看看艺术家山口晃2是怎么呈现他对六本木地区的理解的:

山口晃先生采用所谓的“洛中洛外图”的形式,杂糅了六本木地区旧时期高低错落的拥挤街道和近期规划新城的建设过程,通过城市道路在不同标高建筑群的穿梭高度渲染本地区的繁复格局,也暗示现如今的六本木新城高度复杂的内部空间组织。

再看看如今穿越综合体的城市道路情况和综合体建筑(HILL SIDE)的多级路径,进一步领略“placemaking”(场所营造)出的复杂动线:

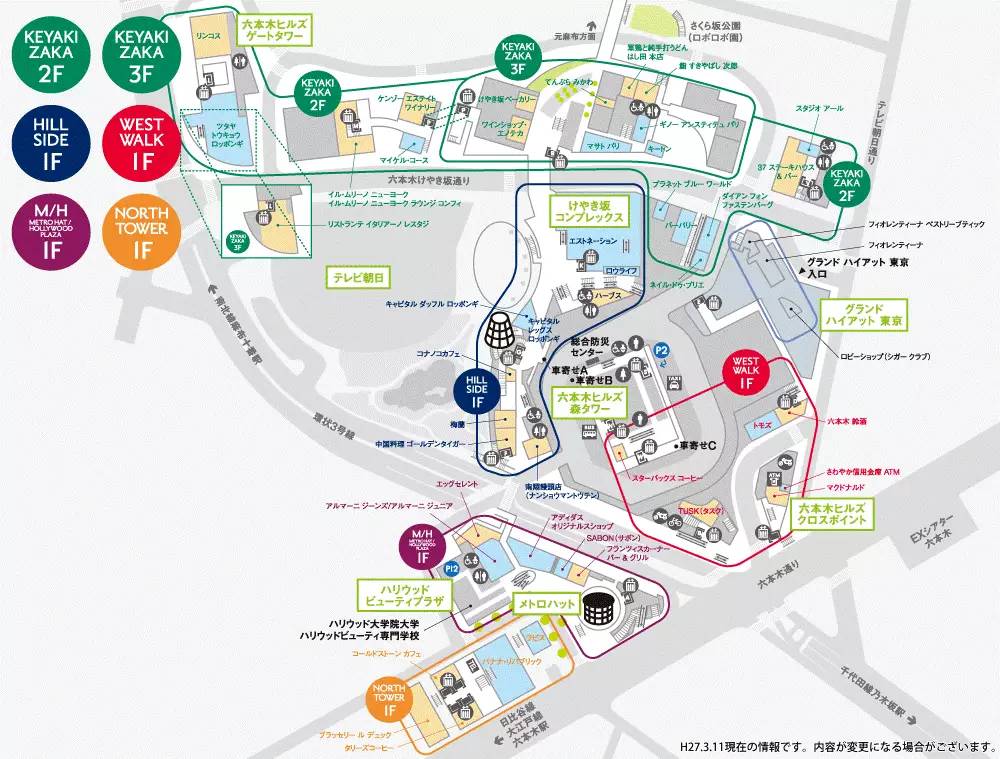

如果您已经对它的错综复杂有个感性认识,那么待您有机会亲身前往参观时,希望您能看得懂下面的官方平面图!很佩服日本人能把综合体的平面细化到如此生动,不过我们还是到第二天才算基本能持图寻路:

六本木新城再开发计划以打造“城市中的城市”为目的,并以展现其艺术、景观、生活独特的一面为发展重点。六本木新城总占地面积约为11.6h㎡,以办公大楼森大厦(Mori Tower)为中心,具备了居住、办公、娱乐、学习、休憩等多种功能及设施,是一个超大型复合性都会地区,约有2万人在此工作,平均每天出入的人数达10万人。

六本木新城里的建筑,包括了朝日电视台总部(由日本著名建筑师桢文彦设计)、54层楼高的森大厦、凯悦大酒店、维珍(Virgin)影城、精品店、主题餐厅、办公大楼、美术馆、户外剧场、集合住宅、开放空间、街道、公共设施……几乎可以满足都市生活的各种需求。 甚至在这样繁华的都会区,居然还保有江户时代的日式花园——毛利庭院与百年老树,在住宅的顶楼,还能看到属于农村的田地。

表面上看来,六本木新城只是一个垂直式的庭园都市,实际上它企图改变城市的既定构造,希冀打造出一个具有文化与灵魂的新生命——一个“城市中的城市”。这是一种生活型态的变革,六本木新城以垂直庭园的方式节省空间与时间,生活在新城里,能同时满足住宿、工作、购物、休闲娱乐、艺术、学习与知识等身心灵层面的需求,而这样的生活型态,本身就已经是一种新文化了。

一座新城除了属于未来生活的办公、文化、娱乐形态,还必须解决住宿问题,否则就有可能使它在晚上成为一座死城。六本木新城汲取了这种教训,在六本木新城的一侧由Conran and Partners规划设计了一个住宅区(Roppongi HillsResidences)。住宅区共四栋近800套房,每栋建筑高矮不一且风格迥异。住宅与办公地点极其接近,是森稔社长提倡的“住职接近”口号的象征性存在,这是解决东京都高密度居住问题的实验。森稔在接受《财富》杂志的采访时谈到商业与住宅的结合,他说:“从我过去住的地方去办公室要花半个小时。然后我搬进ArkHills,办公室也在那里,这时我才意识到在路上奔波是多大的浪费。能节省时间的话,我现在一天24小时就是26小时。如果我们走路就能上下班,这将是一种更为理想的生活方式,而且会提高生产力──尤其是知识产业的生产力。这便促使我思考重新设计我们的城市。”

这个住宅区虽然位在喧闹繁忙的市中心,但居家环境与质量却是一等,该有的生活机能绝不遗漏。住宅与办公地点是如此地接近,只要下楼过个转角,不但有樱花及榉木夹道欢迎(见下图),还有成排的国际品牌的名店可以光顾。六本木新城里进驻了超过220家商店,分布在各个区域,以贩卖国内外知名品牌的服装与饰品商店和餐饮店为主。在B栋住宅的外侧,还有一个社区娱乐场所,其标志是高高的由汽车模型组成的雕塑塔和一条长长的滑梯。(如图)

注解:

[1]勒内·弗朗索瓦·吉兰·马格里特(René François Ghislain Magritte,1898年11月21日-1967年8月15日)是比利时的超现实主义画家,画风带有明显的符号语言。

[2]山口晃(Akira Yamaguchi,1969— )获当代公认为最出色的新日本画艺术家之一,擅长以细腻手法描绘东京着名地标。

如果希望同我们交流,欢迎微信留言或致信 lab408@qq.com。我们期待探讨。

本平台是一个开放的环境设计研究平台,欢迎来信投稿或推荐内容。

规划问道

规划问道