8月13日,教育部联合六部门出台了《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》,这份意见明确了2025年建设5万所校园足球特色学校、200个左右高等学校高水平运动队等目标,提出各地要把校园足球活动的场地建设纳入本行政区域足球场地建设规划、纳入城镇化和新农村建设总体规划以及积极推动场地设施共建共享等要求。

在强有力的政策驱动下,各地的足球发展行动和建设也如火如荼般开展:江苏省提出在5年内建设1000所足球特色学校,广州2014-2016年计划建设100个社区足球场,成都更提出未来三年新建300个足球场的宏伟目标……

可以预见,足球将成为未来城市发展和规划难以绕开的主题之一。

新建江苏最大空中足球场:南京环亚凯瑟琳广场室外足球场

站在城市规划者的角度,我们不禁追问:足球与城市的关系是什么,对城市又有什么益处?现有研究主要从以下两个角度进行:

(1)作为“大事件”的足球赛事对城市经济的促进。巴西世界杯巴西投入了117亿美元用于基础设施建设,并获益140亿美元,创造了17.5万个就业岗位,拉动巴西第二季度GDP较第一季度上升0.2%。

(2)体育设施建设对城市开发的作用。体育场作为大型公共设施对于城市发展的触媒效益。意大利豪门AC米兰俱乐部与米兰市联合提出“We are ac milan”的项目:契合米兰城“世界创新之都”的发展目标,规划建设新球场和包括餐厅、商店、博物馆功能的Casa Milan综合体。

根据规划,与周边城市肌理完全融为一体的新球场将会提升周边区域的物业价值、改善区域公交出行条件、引导周边地区的有机更新并成为新文化地标。

比如在国内,2005年南京“十运会”带动下的奥体中心建设与奥体板块开发。值得注意的是,区别于大型赛事“一次性”的刺激以及赛场使用后空置的状况,联赛制的足球联赛可以促进体育场馆设施的良性使用和持续运转。2005年全运会后南京奥体中心空置两年,直到2007年开始,江苏舜天队主场迁入奥体中心,年均20余场比赛使得体育场馆得到了良好的维护与可持续收益,也使得足球成为南京另一张城市名片。

奥雅纳(Arup)设计的Casa Milan综合体和新体育场:米兰城市更新的重要节点

2012赛季,“草根球队”江苏舜天代表中国站上了亚洲赛场

上述研究主要站在一个片段式的当下和局部视角,世界上最优秀的足球记者之一的西蒙·库伯(Simon Kupe) 在他的著作《足球经济学》中则试图提供了一个不同的视角和有趣的结论。本文以Q&A的形式进行转译如下:

西蒙·库伯(Simon Kupe)和所著《足球经济学》一书

Q:为什么工业化城市往往会成为足球城市?

A:典型的有英国的曼彻斯特,周边150平方公里分布了43个足球俱乐部,包括曼联(Manchester United)和曼城(ManCity)之类的豪门球队,成为球队最为密集的地区。

在欧洲,最好的足球城市的情况几乎都和曼彻斯特类似:都曾经是新兴工业城市,吸引了大批来自乡村的新移民。新移民希望找到一种认同感,于是就找到了足球。大量欧洲俱乐部诞生于1900年前后,支持俱乐部似乎让他们在这个城市找到了一方立足之地。

正因为如此,足球的地位在这些城市尤为重要,并成为社区归属感的重要载体。

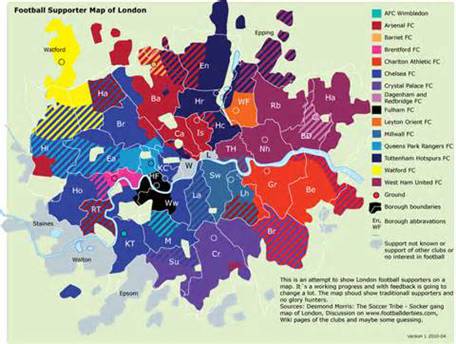

在伦敦,不少社区与所支持的球队有着明确的对应关系,很多家庭数代人都一直是某一球队的忠实球迷,不论是顶级豪门还是低等级联赛球队,这种对应关系超乎了竞技本身,成为一种与城市认同和自我认同紧密关联的信仰。

典型的例子还有意大利都灵。1950年代意大利“经济奇迹”时期,无数意大利农民涌入都灵成为菲亚特汽车公司的工人,在快速工业化扩张的混乱背景下,足球的重要性尤其突出,意大利作家高弗雷多·佛费记载到:“在一场比赛中,看台上充斥着许多热情的西西里移民球迷,如今那些移民的儿子和每一个令人尊敬的菲亚特工人一样,都支持者自己的球队”。

伦敦都市区不同板块的球迷支持地图:足球成为了社区认同感的一部分

欧洲魔鬼主场——德国多特蒙德(Dortmund)俱乐部主场威斯特法伦(Westfalen),来自鲁尔区的工人群体是其重要组成部分

Q:城市越大,足球就越强还是越弱?

早前的数据统计来看,似乎与城市规模负相关。

在欧洲俱乐部最高荣誉赛事——欧洲冠军杯(简称欧冠)近60年历史中,来自欧洲七个最大的都市区(伊斯坦布尔、巴黎、莫斯科、伦敦、圣彼得堡、柏林和雅典)球队仅仅拿过一次冠军(2012年来自伦敦的切尔西队),相反,来自诺丁汉(人口47万)的小球队诺丁汉森林,却曾经两次(1979和1980)赢得这一殊荣,其他小城包括法国圣埃蒂安(人口17.5万)、布鲁日(人口11.5万)、马尔默(人口24万)、门兴格拉德巴赫(人口26万)都有球队进入欧冠决赛。

对于这一现象,西蒙·库伯提出了两个解释:首先,大城市尤其是首都城市的高密度压缩了足球场存在的空间,例如伦敦东区只能去西线高架桥下踢球,或者驱车很远去郊外,而相对低密度的小城镇则有充足的空间进行足球活动。另一个原因则是足球在伦敦、巴黎等城市的地位相对较低,获得的资源和支持也相对有限,也缺乏前述工业城市强烈的足球氛围。

当前,这一趋势开始扭转。

1970年后,中小城市的俱乐部开始衰落,重要原因是一个全球性的职业足球体系的建立。大城市的俱乐部拥有更雄厚的财力在转会市场上高价购买顶级球员,且大城市对国外球星更具备吸引力。相较之下,中小城市的俱乐部俱乐部在财力、设施和资源上都无法与大城市球会抗衡。电视转播的普及更加速了这一鸿沟:来自大城市、知名度高、拥有众多球星的大都会球队可以获得高额转播合同,而相对草根、本地化的中小城市球队在转播合同中获利甚微。曾经红极一时、在中国拥有众多拥簇的“意甲七姐妹”中,佛罗伦萨和帕尔马等中小城市的球队先后破产即是最好的例子。

西蒙·库伯进一步推测,在高度市场化条件下,足球俱乐部的水平将会与城市息息相关,并会按照Zipf定律分布,即能级越高的城市,其球队水平越高。已有的端倪初步验证了这一猜想:刚刚过去的2014/15赛季,首都球队切尔西(Chelsea)夺回了被曼彻斯特垄断四年的英超冠军奖杯,另一只首都球队阿森纳(Asernal)获得第三,来自巴黎的球队巴黎圣日耳曼(Paris Saint-Germain)则实现了法甲的三连冠。正在进行的中超联赛,排名前四的球队分别来自广州、上海、北京和济南。

城市与足球的话题还包含很多有意思的内容。对于规划而言,也有诸多问题尚待追问:如何在城市规划和更新中落实足球发展的空间要求?如何借助足球发展的利好作为城市发展的新动力?甚至…如何通过规划提升中国足球水平?等等,还需在规划实践中且行且探索。

规划研究所 王晶/城市与市政规划所 陈昭 供稿

注:长按二维码,一键加关注

规划问道

规划问道