全省区域发展布局暨县域经济工作推进会提出:要把“1+8”武汉城市圈同城化做实,加快推进规划同编、交通同网、科技同兴、产业同链、民生同保;各市要强化“9个城市就是1个城市”的意识,积极主动融入城市圈,以群众最关心、感受最直接的民生服务等切入,推进同城化。为落实省委省政府关于武汉城市圈发展的战略部署,在湖北省自然资源厅指导下,武汉市自然资源和规划局与城市圈八城市共同启动了《武汉城市圈国土空间规划》编制工作。为众筹智慧,助力武汉城市圈的国土空间规划编制,我们选取了城市圈发展的重要支撑领域——“武汉城市圈区域生态环境”为主题,开展了第二期众规武汉“微课题”征集。历经半载,从脱颖而出到精磨细造,我们形成了一系列优秀规划研究成果,本期将推介本次征集的优秀课题——“武汉都市圈绿道网络规划研究”。

当前,武汉都市圈建设的加速推进使各类生态问题逐步显现,引起了人们对健康人居环境的广泛重视,武汉都市圈各城镇均提出相应的环境政策与规划,聚集大江大湖已成为各城镇生态规划的焦点与共识。目前武汉都市圈内大部分自然保护地属于“散点状”或“局部网络状”,尚未形成区域一体化的生态网络保护系统,大、中、小生态节点缺乏联系,未得到充分利用。课题基于武汉都市圈生态本底、绿道节点重要性与连通度研究,从发展目标、空间结构、特色引导等方面出发,对如何构建都市圈绿道网络、提升绿道魅力开展了相关对策研究。

第一,推动都市圈生态环境共保共治。坚持生态保护优先,加强生态空间共保,推动环境协同治理,夯实绿色发展生态本底。加快实现区域生态空间要素互联互通,促进山水林田湖草综合整治和系统修复。

第二,搭建引领绿色生活的生态共享平台。应以区域绿道建设,引领市民绿色生活方式,提升人民生活品质,打造健康生活的风向标。

第三,建设承载地域特色的魅力绿道。推动特色IP品牌化建设,将文化、历史融入绿道建设,使区域绿道及其周边环境,成为承载人文历史的有效载体。

第四,促进绿道建设与绿色经济共融。区域绿道网络的建设能够有效串联公共空间和生活、生产服务设施,支撑周边商业、旅游业、创意创新产业的发展。

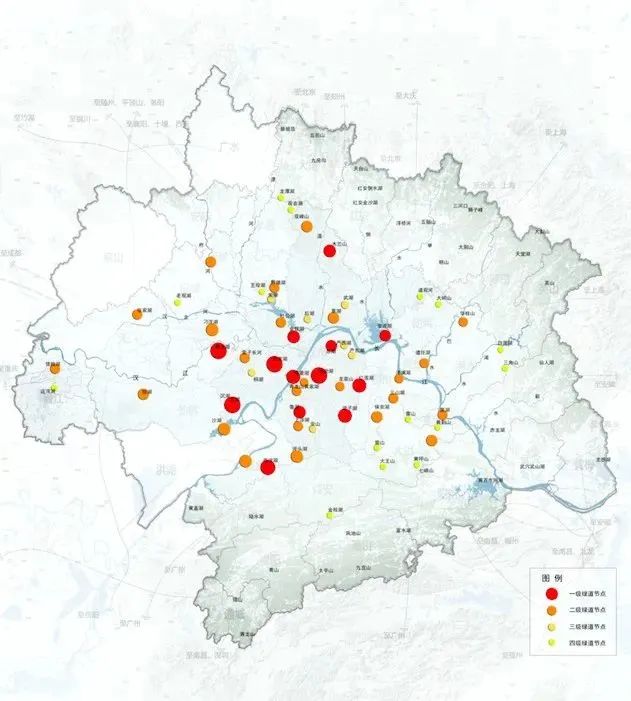

2.1都市圈绿道节点重要性评价分析

研究重点关注武汉都市圈大江大湖的地域特色,以此为前提,兼顾其经济、社会属性,初步筛选出56个绿道潜力节点。

研究从设施覆盖度和功能效益两个方面进行评价,将两类具体的分析评价结果赋予权重值并进行叠加分析,其中居住设施面积、人口密度、景观质量等指标因子具有相对重要性。同时,绿道选线规划需包含尽可能多的具有显著差异的景观类型,景观功能多样性也应纳入考量。

根据评价结果,本研究将绿道节点按照重要性程度分为四类:①一级绿道节点指建设水平高、交通便利、客流量大,具备极其重要的区域环境调节、休闲游憩等功能的绿道节点,可作为区域绿道主线的主要节点;②二级绿道节点指具有较高水平的基础设施条件,具备重要的区域及城市环境调节、休闲游憩等功能的绿道节点,可作为区域绿道主线的次要节点;③三级绿道节点指具有较好的基础设施条件,具备重要的城市生态功能和公共服务能力的绿道节点,可作为区域绿道支线节点;④四级绿道节点指具有一定的基础设施条件,在绿道选线中适当考虑与其联系性。

|

|

|

|

|

金银湖、黄龙湖、后官湖、五湖、涨渡湖、青菱湖、鲁湖、西凉湖、汤逊湖、红莲湖、梁子湖

|

|

|

木兰山、府河、野猪湖、杜公湖、张家湖、汈汊湖、索子长河、排湖、沙湖、长江新螺、草湖、道任湖、华桂山、黄家湖、青龙山、上涉湖、斧头湖、保安湖、三山湖、洋澜湖、策湖、大冶湖、双峰山

|

|

|

|

|

|

龙潭湖、观音湖、王母湖、道观河、大崎山、白莲湖、三角山、黄荆山、黄坪山、雷山、大王山、金桂湖、三角山、白莲湖

|

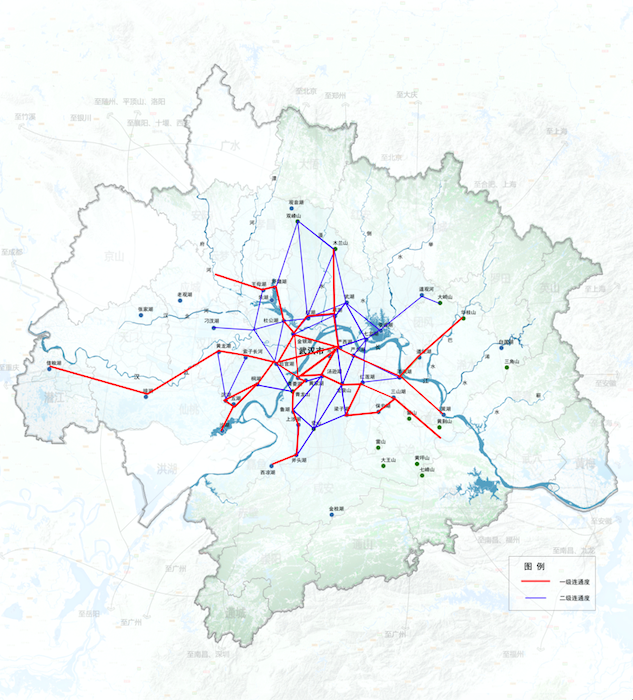

2.2都市圈绿道节点连通度评价分析

本研究从功能协同潜力和交通可达性两方面对绿道节点两两之间的关联程度进行评价,并加入距离、坡度、现状用地、水源保护线、高铁线等阻力因素影响。考虑到区域尺度绿道统筹中对于绿道功能协同性的需求,关联程度评价应加入旅游景点数量和历史文化节点数量等具体的评价因子。同时绿道建设应注重节点可达性,加入公共交通可达性与非公共交通可达性等评价因子。

根据评价结果,本研究将绿道节点间的连通度划分为一级连通度和二级连通度:①一级连通度的绿道节点两两之间的连线线路周边250m范围内生态保护地、历史文化节点及其他景观节点数量多、分布集中,有较强的功能协同性;线路周边公共交通与非公共交通便利,极具形成区域重点绿道的潜力,建议作为武汉都市圈区域绿道主线选段;②二级连通度的绿道节点两两之间的连线线路周边,生态保护地等资源节点断续分布,交通基础建设较好但仍待完善,具有一定的功能协同性和交通可达性,建议作为武汉都市圈区域绿道支线选段。

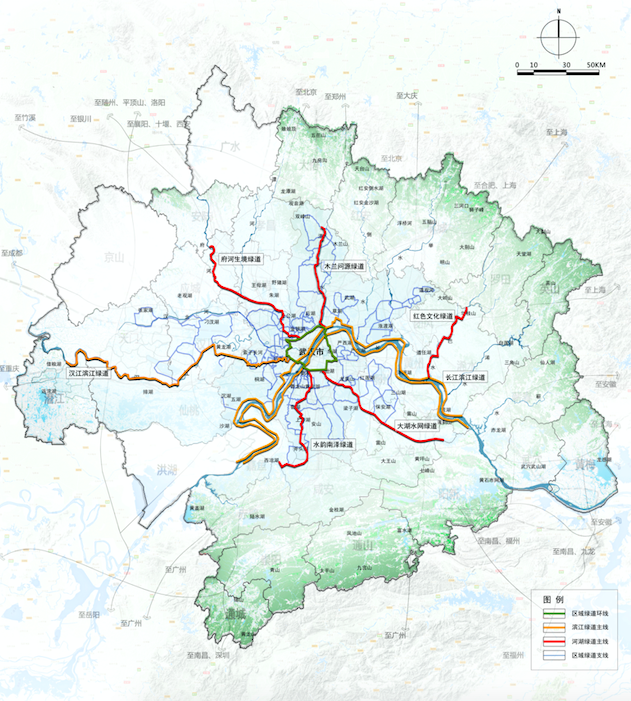

3.1构建“主环支”多层次的都市圈区域绿道网络

依托两条生态联系带、六大生态绿楔和多组生态廊,建设形成层级清晰、天然与人工相结合的都市圈绿道系统,包括滨江绿道主线、河湖绿道主线、区域绿道环线、区域绿道支线。

滨江绿道主线:为促进“城镇+江滩”共融发展,增强绿道主线之间的联通性,促进绿道网络形成,以长江两岸江滩、汉江江滩为主要载体,打造具有两江水脉特色的两条长江滨江绿道和一条汉江滨江绿道。

河湖绿道主线:为推进城镇间绿道系统线形连通,串联区域重要生态空间,以区域重要山体湖泊和河流型生态廊为主要载体,协同打造府河绿道、滠水绿道、巴水绿道、青菱湖-鲁湖-西凉湖绿道、汤逊湖-梁子湖-大冶湖绿道等五大河湖绿道主线。

区域绿道环线:为推动城镇间绿道主线环形链接,增强绿道主线之间的联通性,促进绿道网络形成,以武汉市三环线防护绿化带和张公堤森林公园为主要载体,共建形成都市圈区域绿道的起点环和衔接环。

区域绿道支线:为加强各类绿道关联融通,促进城镇间绿道系统成片成网覆盖。以城市公园、郊野公园、森林公园、亲水驿站、城市阳台等主要景观节点为主要载体,建成一批蓝绿交织、清新富氧的区域绿道支线。

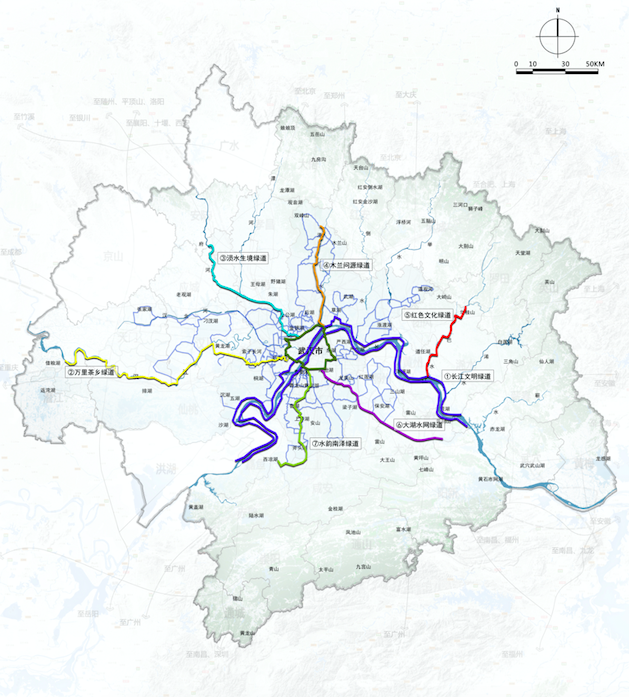

3.2打造“文化IP”引领的都市圈特色绿道系统

针对各条区域绿道,通过功能策划、品牌引领、游憩活动组织等多种方式,形成极具特色的七大主题式绿道主线。

长江文明绿道:发扬长江文化,依托长江生态联系带,围绕沙湖、沉湖、严西湖、严东湖、洋澜湖、策湖等重要生态节点,打造讲述长江文化、描绘生态蓝图的两条长江文明绿道。

万里茶乡绿道:传播茶商文化,依托汉江生态联系带,围绕后官湖、黄龙湖、借粮湖等重要生态节点,培育体验茶叶文化、展示美丽乡村建设的万里茶乡绿道。

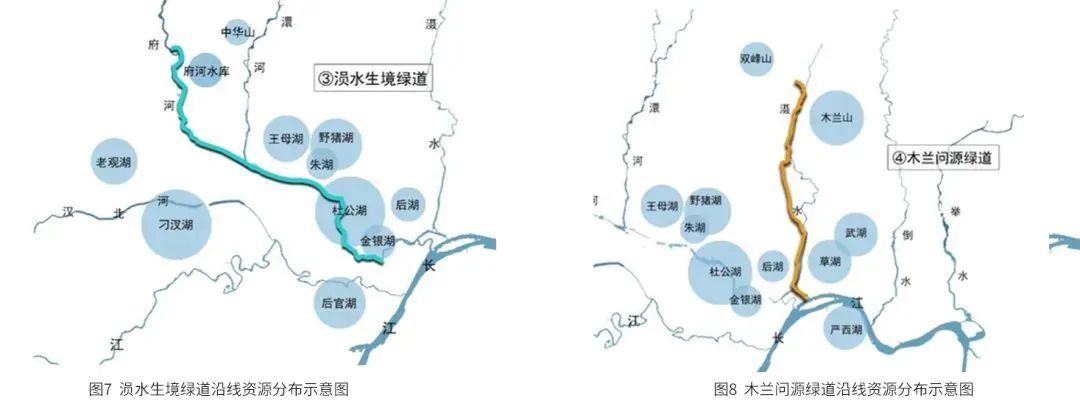

涢水生境绿道:倡导运动健身,依托府河生态廊,围绕金银湖、朱湖、王母湖等重要生态节点,维育具有良好的线性生态环境的涢水生境绿道。

木兰问源绿道:挖掘木兰文化,依托滠水生态廊,围绕后湖、草湖、木兰山、双峰山等重要生态节点,打造寻访盘龙遗址、体验木兰风情的木兰问源绿道。

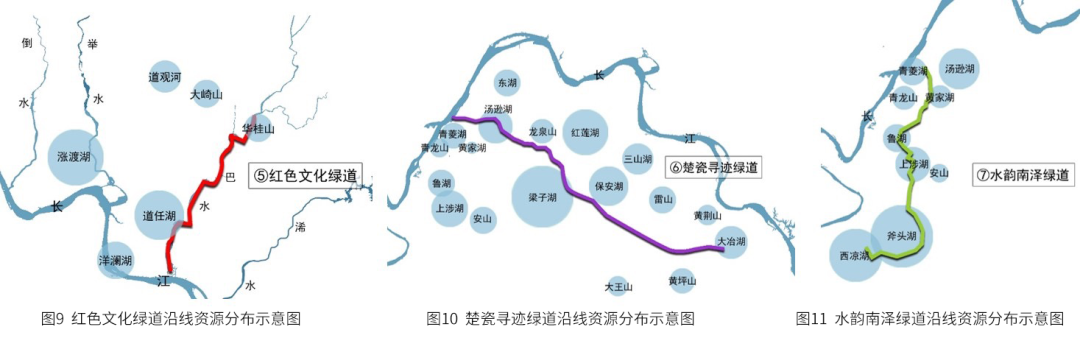

红色文化绿道:强调红色文化,依托巴水生态廊,围绕道任湖、华桂山等重要生态节点,培育弘扬生态文明、重温革命历史的红色文化绿道。

楚瓷寻迹绿道:传播楚瓷文化,依托梁子湖-幕阜山绿楔,围绕汤逊湖、龙泉山、梁子湖、保安湖、大冶湖等重要生态节点,构筑展示古窑遗址、追溯楚瓷文化的楚瓷寻迹绿道。

水韵南泽绿道:传扬南泽文化,依托青菱湖-西凉湖绿道,围绕青菱湖、青龙山、鲁湖、斧头湖、西凉湖等重要生态节点,培育联系河湖水网、传扬南泽文化的水韵南泽绿道。

袁满

华中科技大学建筑与城市规划学院,副教授。主要研究方向:健康城市,城市规划智能决策支持,GIS、大数据与城市规划。

华中科技大学建筑与城市规划学院,副研究员。主要研究方向:大城市空间结构与空间治理,城市商业地理空间交互,城乡生活圈理论与空间组织。

沈雪涵

华中科技大学建筑与城市规划学院,硕士研究生。

姜浩

华中科技大学建筑与城市规划学院,硕士研究生。

朱俊青

华中科技大学建筑与城市规划学院,硕士研究生。

原文始发于微信公众号(众规武汉):众规武汉“微课题”征集优秀成果推介——武汉都市圈绿道网络规划研究

规划问道

规划问道