本文介绍了一个关于纪念性景观的概念方案,该方案针对重庆较场口惨案隧道遗址的保护与更新,在保护遗址地下空间原真性的基础上,试图以一种新的思维方式来探讨纪念性景观的设计表达途径。方案旨在强化原有遗址的场所感与存在感,通过设计让人们去主动感知遗址空间的存在,从而重述一段重要的城市历史事件。同时设计与城市功能相结合,针对鲜明的地域性气候特征,通过设计营造相对舒适的小气候环境。本方案设计的纪念性景观不是纪念碑式的模式,希望其能够正真融入城市环境,在回述历史的同时创造新的场所体验。

关键词:纪念性景观,场所感,存在感,感官,功能

这个概念性方案的产生源于第47届IFLA国际风景园林学生竞赛的机会,虽然这次竞赛已过去多时,我们还是希望能将当初这个方案中关于纪念性景观设计的一些想法拿出来与大家一起共同交流。

基于历史事件及场地背景,我们试图去探求纪念性景观新的表达方式,这种方式将摈弃以往纪念碑式的设计模式,希望由此所营造的景观不再远离我们的日常生活,而是能够真正融入到城市环境之中,在回述历史的同时创造一种纪念性与功能性相结合的场所体验。

当年的竞赛题目是“和谐共荣——传统的继承与可持续发展”,题目明确提出了两点要求,一是所选择的场地必须是城市历史遗址,二是对遗址保护和更新的方法要具备创新性和时代性两个特征。在此我们不详述解题和选题的过程了,直接切入我们当时关注到的一个具有特殊性质的城市历史遗址——重庆较场口惨案隧道遗址。

此遗址源于一次抗战时期的历史事件。1938 年至1943 年,日军对中国战时首都重庆进行了长达5 年半的“战略轰炸”。1941年6月5日,当时仅能容纳四五千人的较场口防空隧道里挤进一万余人,由于拥挤和缺氧,造成大量进入隧道躲避空袭的市民死亡,史称较场口隧道惨案。如今这一历史事件在重庆仅通过一些小型的、分散的图片展示给公众,关于这段历史的印象已逐渐从当代人的视野中消逝。

据统计,重庆已调查登录的抗战遗迹共755处,如今仅存386处,并且还在继续损毁。这些损毁大部分来自“建设性”破坏,即在城市发展中盲目拆旧建新。据调查,现存抗战文化资源保护状态好者仅占17.5%。较场口隧道惨案遗址作为重庆重要的抗战遗址之一,其代表了一类即将被城市发展所掩埋的遗址。从物质文化层面来看,这类遗址也许并没有蕴含多么精美的文化价值,但就精神文化层面而言,它们作为城市历史事件的一个缩影,曾经与这座城市和这里的市民生活紧密相连。它们代表了这座城市的一段历史,是城市记忆的一部分,也应该成为这里的人们子孙后代的记忆。

对此类遗址的保护与更新是出于对历史事件的尊重,对那些逝去的生命的尊重,对平凡大众的致敬,期望以此来强化这座城市的记忆。

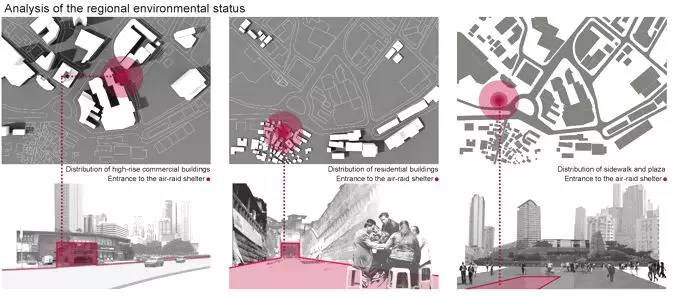

较场口隧道惨案遗址位于重庆最繁华的商业中心区——解放碑附近的较场口片区与十八梯城市历史街区的临界地带。遗址隧道共有三个出入口。一号出入口象征性地安置了一个纪念性的小建筑,内部展示了少许关于惨案的老照片,平日这里很少引起路人的关注。二号出入口已在城市建设中被填埋。三号出入口位于十八梯历史街区,更是无人问津,这里长期垃圾成堆,环境脏乱,在炎热的夏季居民将此作为纳凉之地。

该遗址由于其地下空间的“隐形”特质很难让人感知她的存在,而三个出入口所带来的遗址感知性也甚为微弱,使其几乎完全被掩埋在吵杂的城市环境中。遗址现状缺乏管理,环境条件亟待改善。

图一:隧道遗址防空洞口现状

4.1对纪念性景观的新认识

在考察本次历史事件遗址时,我们意识到,对于历史,某些记忆是不应该被忘却的,需要让人们不断的去重新记忆。此时,我们景观设计师可以发挥自我的力量,使人们在回述记忆的同时获得美好的、积极的体验。

我们希望在城市场所中创造一种可被感知的纪念性景观,它不以原有遗址为直接载体,而是通过在另一场地的设计来强化原有遗址的存在感与场所感。在这里记忆者和被记忆者是平等的,形成了一种平易近人的景观感受。同时,我们希望这一设计不再是纪念碑模式的重复,而是在具有纪念性意义的同时与城市功能相结合,所营造的景观能够进入我们的生活,融入我们新的记忆。

对于此类纪念性遗址的保护与更新,在进行具体设计之前,我们提出了以下保护、更新的理念框架:

★对原有遗址采取原真性保护,不干扰其历史遗留状态;

★新的设计应对原有遗址有所响应,重塑其场所感;

★新设计在场所空间上进行强化,扩大遗址本身的存在感;

★新设计与城市功能相结合,与城市环境有所互动;

★在区域中营造一种平易近人的纪念性景观。

4.2纪念性设计层面

4.2.1强化原有隧道遗址的场所感与存在感

较场口惨案隧道遗址的保护与更新方案对隧道遗址本身采取原真性保护策略,使其保持在历史遗留状态。新的设计以遗址上方的城市街道、广场及三个隧道口为设计载体,置入纪念性景观构筑物,形成连续的线性空间,将三个隧道洞口联系起来。这些景观构筑物强化了原有隧道遗址的场所感与存在感,使城市空间中的人们经过这片区域时能够感知到地下遗址的存在,从而感知到这段城市历史事件的存在。

4.2.2感官设计

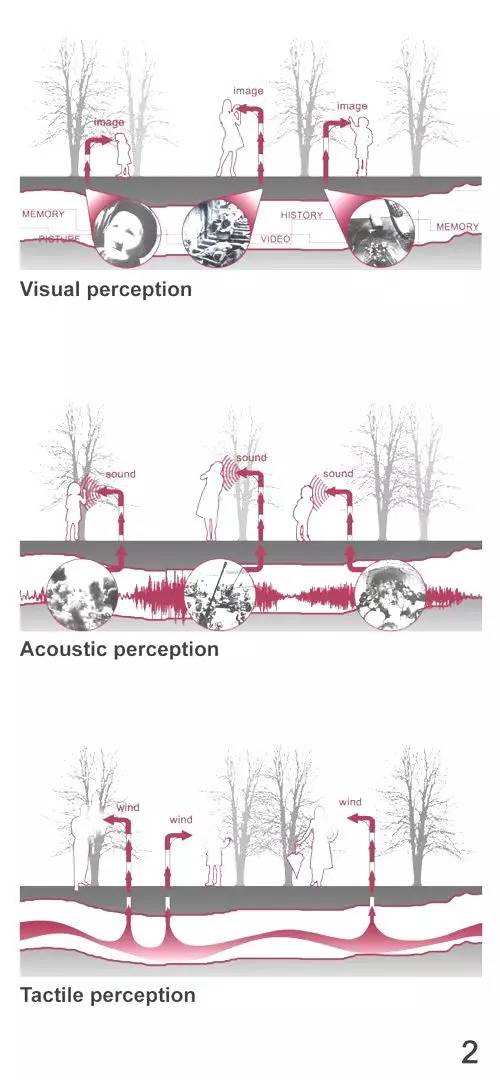

通过感官设计,使得这些纪念性构筑物成为地上空间与地下空间的交流媒介。视觉设计层面,通过构筑物将人的视线感觉延伸到地下空间,同时运用多媒体图像技术呈现相关历史信息;听觉设计层面,通过构筑物来传达历史事件发生时的各种音效;触觉设计层面,通过构筑物引出凉风,从而让人们联想到隧道遗址实体的存在。

图2:强化隧道遗址的场所感与存在感

图3:感官概念设计

4.3功能性设计层面

4.3.1增强区域内环境舒适度

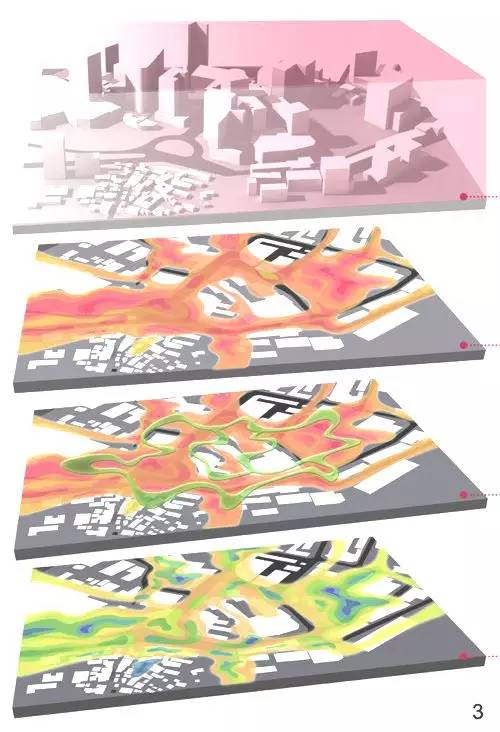

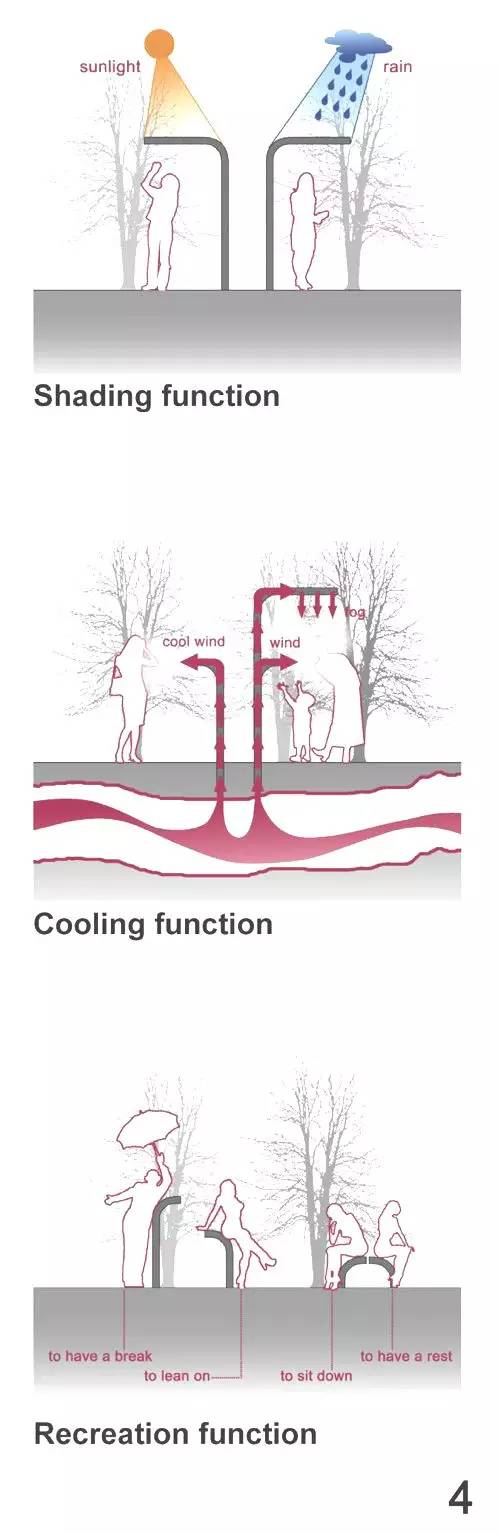

遗址所在城市重庆夏季气候十分炎热,场地所处的城市中心区热岛效应更为严重。区域中的街道广场缺乏遮阴休憩设施,公共空间炎热,舒适度低,仅在隧道遗址的洞口处较为凉爽。场地中置入的构筑物不单具备纪念性景观的特质,同时兼备城市功能属性,提供遮阴、降温、休憩功能。这些功能性构筑物起到调节区域环境舒适度的作用,使场地中的小气候得到改善。

4.3.2功能设计

其一,构筑物具有顶棚,其上有植被覆盖,在炎热的夏季为城市公共空间提供阴影,满足遮阴功能需求;其二,构筑单体本身设有出风口,提供凉风或者冷凉的雾气,满足降温功能需求,提高区域内小气候的舒适度;其三,考虑到不同的使用人群,构筑物单体具有多种尺度,为大众提供了休憩、会面的场所。

图4:增强区域内环境舒适度

图5:功能概念设计

6总述

本方案针对较场口惨案隧道遗址的保护与更新,在保护遗址地下空间原真性的基础上,通过设计强化原有遗址的场所感与存在感,以平易近人的方式来重述一段城市历史事件。同时,针对地域性气候特征,设计结合城市功能,旨在改善城市公共空间环境。

方案以遗址上方的城市公共空间及三个隧道口为设计载体,置入景观构筑物。构筑物单体呈“芽”的形态,仿佛是从地下空间破土而出,成为一种全新生命体的象征。这些新生的“芽状”构筑物与城市中的人们产生互动,成为地上空间与地下空间的交流媒介,通过视觉、听觉、触觉设计让人们去感知地下遗址的存在。

布局上,这些“芽状”物在越靠近遗址隧道口的区域分布越密集,越远离的区域分布越稀疏,形成一个连续不断的线性空间,以此逐步引导人们去寻找遗址本体。依据环境的差异性,它们具有不同的组合布局方式,分别为点状布局模式、丛状布局模式、带状布局模式及隧道洞口的片状模式。

图6:设计总平面图

5.2“芽”状构筑物的布局模式

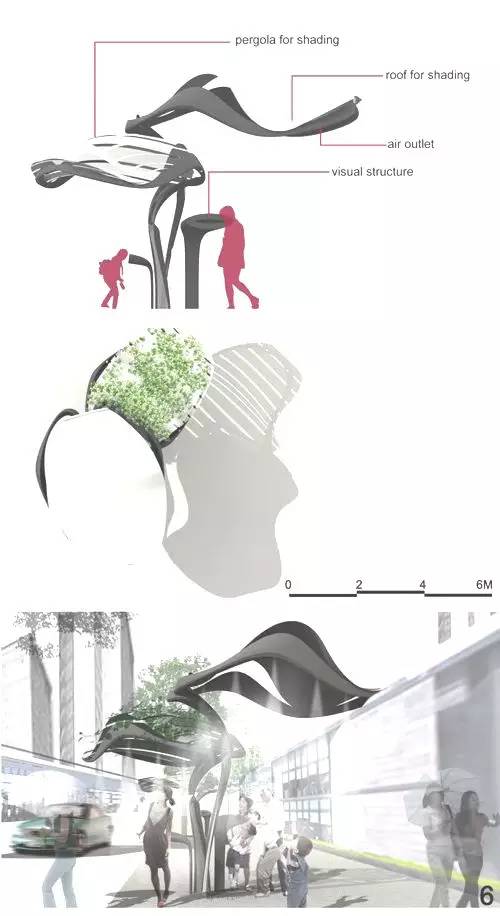

5.2.1点状布局模式

“芽”状构筑物散点分布在较为狭窄的街道上,以及被建筑围合的小空间中。受场所条件的限制,其尺度不宜过大,多为一个或两个单体组合而成。感官体验和功能的多样性体现在一段距离内出现的不同单体上。

图7:点状布局模式

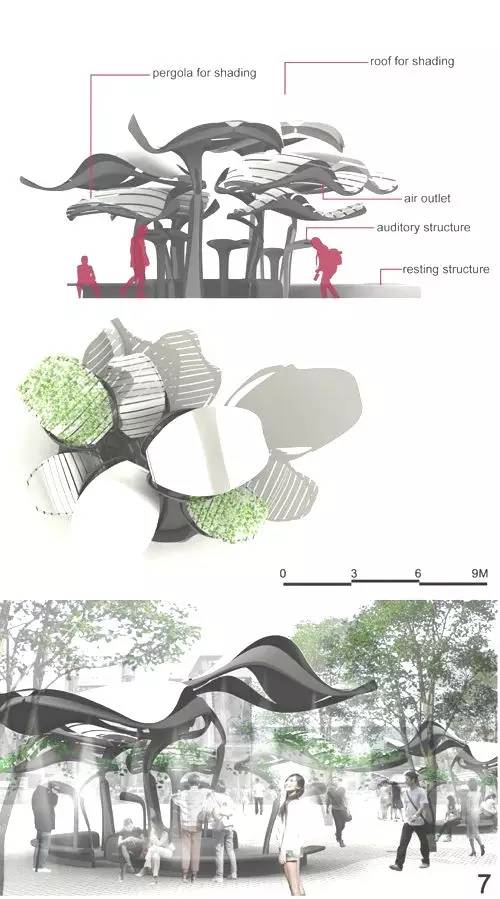

5.2.2丛状布局模式

丛状布局模式主要存在于广场空间。在这类场所中,构筑物多三五成群,将具有不同功能和感官设计的单体进行组合,形成开敞空间中的一个个聚集点。人们经过这些区域,通过各种感官体验去感知地下遗址空间的存在,同时区域中也形成了一个个相对舒适的会面、交流场所。

图8:丛状布局模式

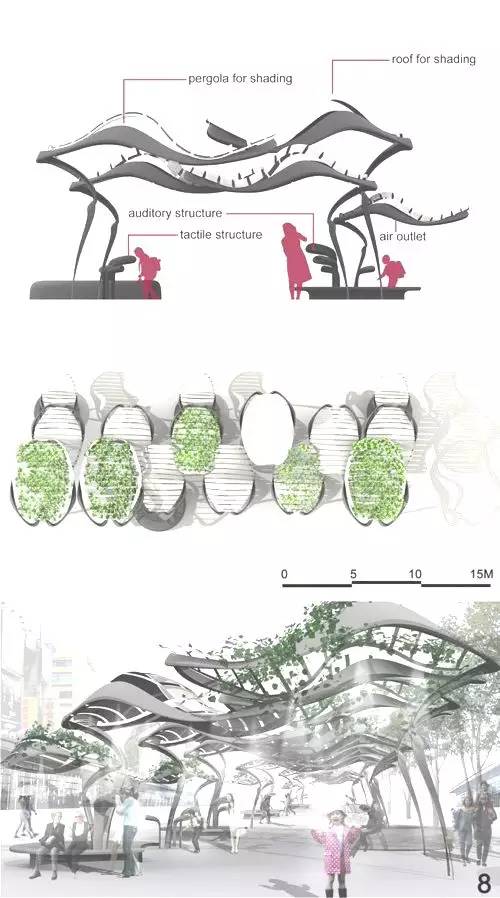

5.2.3带状布局模式

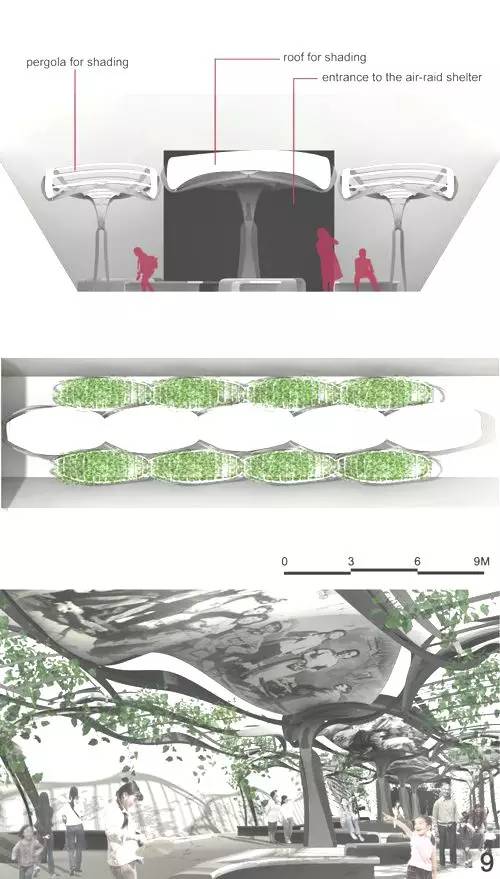

带状布局模式出现在较为宽敞的街道空间中,成为城市环境里一个遮阴的通廊。在这里人们可以休憩、感受凉风以及在与构筑物互动的过程中了解城市的历史。记忆在不经意间得到了延续。

图9:带状布局模式

5.2.4遗址洞口片状模式

作为最终目的地,构筑物将人们从四面八方引到隧道洞口。这里也是构筑物分部密集程度最大的地方。宽大的顶棚延伸了隧道的感觉,遮荫的幕布为纪念性图像投影提供了屏幕,遗址的感知力在这里达到了最大程度。

图10:遗址洞口片状模式

该概念方案关注到一类被人们所忽视的城市历史遗址。方案针对隧道遗址本身的“隐形”特性,设计营造出一种可被感知的纪念性景观,期望以一种平和的方式来讲述这段城市历史。当人们进入这片区域,经过这些“芽”状构筑物,与之产生互动,历史在不经意间得到回述,这也可以说是一种城市文脉的延续。同时,由于景观的介入,区域中形成了新的场所体验,历史与现实在此交错,融合成现代人新的记忆。

刘家琳/1986年生/重庆人/北京林业大学城市规划与设计学科2011级博士生

李萍/1984年生/河北保定人/北京林业大学城市规划与设计学科2008级硕士生

朱时雨/1986年生/湖北宜昌人/北京林业大学城市规划与设计学科2008级硕士生

张雪辉/1987年生/北京人/北京林业大学城市规划与设计学科2009级硕士生

卢亮/1982年生/河南周口人/北京林业大学风景园林学科2009级硕士生

![]()

资料来自:风景园林新青年

新疆新土地城乡规划设计院 信息中心 整理编辑

欢迎并感谢您参与平台投稿,投稿邮箱:xjxtd@126.com,请您在标题处表明“微信投稿”字样。

文化城市

文化城市